Fiziologiia

.pdf

Физиология человека и животных

Стенка нисходящего колена петли Генле хорошо проницаема для воды, но непроницаема для Na+ и Cl-, тогда как через стенку восходящего колена хорошо проникают данные ионы, но не проникает вода, поэтому по мере продвижения к вершине петли Генле осмотичность мочи увеличивается, а объем уменьшается

(осмотическое концентрирование мочи).

Активный транспорт ионов из восходящего колена петли Генле происходит не только в нисходящее колено, но и в пространство, окружающее каналец (интерстиций мозгового слоя почки), что приводит к созданию высокого осмотического давления в интерстиции, которое вместе с повышенной концентрацией в нем мочевины способствует выходу воды из мочи нисходящего колена петли Генле.

В восходящем колене по мере продвижения мочи к собирательной трубке ее осмотичность снижается, т.к. через стенку восходящего колена реабсорбируется

Na+ и Cl-, а вода остается (осмотическое разведение мочи).

Окончательная регуляция осмотического давления и объема мочи происходит в дистальных канальцах нефрона и собирательных трубках под влиянием антидиуретического гормона (АДГ), альдостерона и натрийуретического гормона, которые регулируют их проницаемость для воды и ионов.

4. Процессы секреции и экскреции в почечных канальцах. Образование конечной мочи, ее состав и свойства

Канальцевая секреция – это активный транспорт в мочу веществ, содержащихся в крови или образующихся в самих клетках канальцев, например, аммиака. С помощью канальцевой секреции в мочу из крови выделяются ионы (калия, водорода), органические кислоты и основания, аммиак, некоторые лекарства. Секреция идет только в проксимальных и дистальных канальцах. Причем в первых секретируются органические кислоты (гиппуровая кислота), а во–вторых – ионы калия (в обмен на Na+) и водорода.

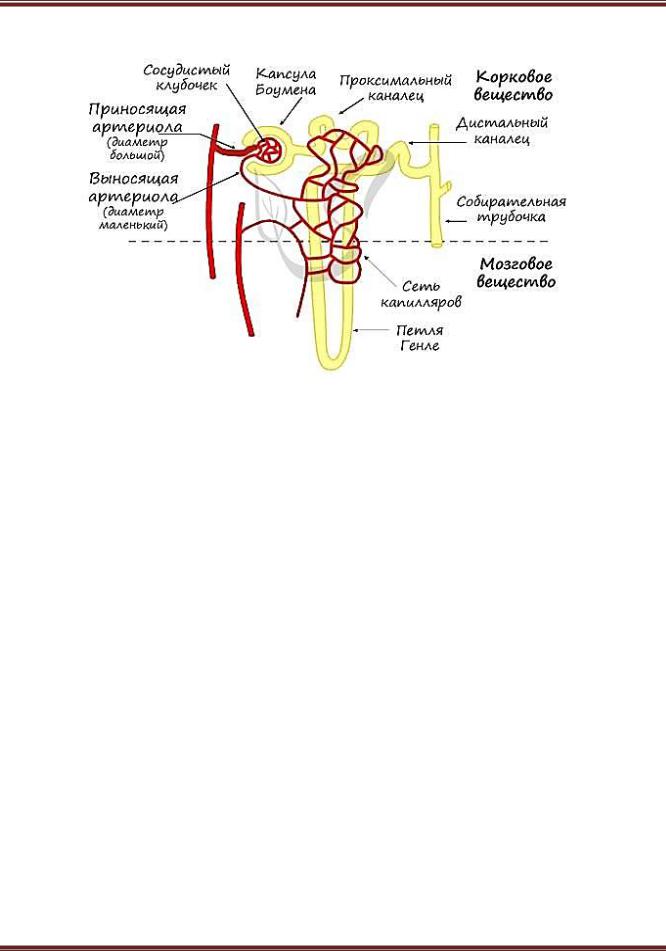

В результате канальцевой реабсорбции и канальцевой секреции (рисунок

12.7) образуется вторичная моча.

Во вторичной моче нет глюкозы, аминокислот, многих солей, но значительно больше, чем в первичной моче, сульфатов, фосфатов, мочевины, мочевой кислоты. Вторичная моча имеет светло-желтый цвет, по мочевыводящим путям (почечные чашки, лоханка, мочеточники) поступает в мочевой пузырь, из которого по мочеиспускательному каналу выводится из организма. Объем конечной мочи составляет 1,5–2 л в сутки.

Полесский государственный университет |

Страница 261 |

Физиология человека и животных

Рисунок 12.7. – Канальцевая секреция

5. Гуморальная и гормональная регуляции почечной функции

Гомеостатическая функция почек состоит в регуляции постоянства осмотического давления крови, определяемого балансом электролитов и воды в сосудистом русле, поддержанием кислотно-щелочного равновесия, интенсивности выделения отдельных веществ в мочу или изменения их реабсорбции из первичной мочи в кровь.

Регуляция кислотно-щелочного баланса. Важной гомеостатической функцией почек является их участие в регуляции рН мочи, могущим меняться от 4,5 до 8 при постоянстве рН крови. Канальцами почек секретируется ион водорода, от которого зависит образование и последующая реабсорбция бикарбоната натрия в кровь, а также связывание аммиака, образующегося в почках в процессе дезаминирования аминокислот. Когда в организме накапливается избыток ионов водорода (например, при потреблении больших количеств мясной пищи), они начинают выводиться с мочой, и моча приобретает кислый рН, а когда в организме накапливаются щелочные продукты (например, при овощной диете), то моча становится щелочной.

Регуляция осмотического давления крови и объема внеклеточной воды.

Осмотическое давление крови является важным показателем гомеостазиса. Осморецепторы, реагирующие на его изменения, находятся в ядрах гипоталамуса, в печени, сердце, почках и других органах. Реабсорбция воды увеличивается при

Полесский государственный университет |

Страница 262 |

Физиология человека и животных

действии антидиуретического гормона – АДГ (вазопрессина), который выделяется из гипофиза в ответ на понижение осмотического давления крови. Содержание вазопрессина в крови зависит и от суточного ритма, т. е. днем у человека его вырабатывается меньше, чем ночью (у ночных животных – наоборот). При нарушениях регуляции образования АДГ может наблюдаться никтурия – ночное выделение больших количеств мочи. При угнетении выделения вазопрессина резко возрастает диурез (более 10–20 л конечной мочи), и полиурия.

При снижении уровня ионов натрия в крови повышается продукция гормона альдостерона (в том числе за счет ренин-ангиотензиновой системы), который повышает активность натрий-калиевого насоса в почечных канальцах и способствует повышению реабсорбции натрия из первичной мочи. При слишком высоком уровне ионов натрия в крови повышается продукция натрийуретического гормона (атриопептина) в гипоталамусе и в предсердиях, который, наоборот, уменьшает реабсорбцию натрия в почечных канальцах и увеличивает его выделение с мочой.

Участие почек в регуляции артериального давления и общего объема крови. Почки принимают активное участие в регуляции артериального давления. Решающая роль здесь принадлежит юкстагломерулярному аппарату, продуцирующему ренин. Клетки юкстагломерулярного аппарата являются своеобразными барорецепторами, т.к. они способны реагировать на изменения кровяного давления в приносящей артериоле клубочков. Если давление в приносящей артериоле повышается, то продукция ренина снижается, а при уменьшении давления – наоборот, продукция ренина увеличивается.

Ренин действует на ангиотензиноген, белок, который образуется в печени и поступает в плазму крови. Ренин отщепляет от него полипептид, в результате чего образуется неактивный ангиотензин I. Далее от него отделяется ингибитор и образуется активный ангиотензин II. Ангиотензин II повышает периферическое сопротивление сосудов и таким образом повышает артериальное давление. Кроме того, под действием ангиотензина II происходит повышение образования альдостерона, а значит, происходит задержка натрия и увеличение объема циркулирующей крови. Этому также способствует вызываемое ангиотензином повышенное чувство жажды.

Участие почек в метаболизме. В почке могут подвергаться окислению глюкоза, лактат, свободные жирные кислоты и другие продукты межуточного обмена. Получаемая при этом энергия преимущественно расходуется на процессы реабсорбции. У грудных детей в почках белки, всасывающиеся с грудным молоком, расщепляются до аминокислот. В почках происходит образование аммиака, гиппуровой кислоты, при голодании именно в почках из аминокислот

Полесский государственный университет |

Страница 263 |

Физиология человека и животных

образуется основное количество глюкозы.

Благодаря деятельности почек происходит выделение конечных продуктов азотистого обмена и чужеродных веществ, в первую очередь, мочевины, мочевой кислоты, креатинина. Почки выделяют многие лекарственные вещества и избыток органических веществ, например, глюкозы и аминокислот. В почках образуются простагландины, брадикинин, которые обладают сосудорасширяющим действием, ренин, оказывающий сосудосуживающее действие, а также эритропоэтин, который стимулирует синтез эритроцитов.

ТЕМА 13 ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

1.Принципы строения сенсорных систем. Понятие о рецепторах

2.Классификация рецепторов. Механизм возбуждения рецепторов. Рецепторный и генераторный потенциалы. Адаптация рецепторов

3.Кодирование сенсорной информации. Проводниковые структуры сенсорных систем

4.Зрительный анализатор

4.1Преломление света в оптических средах глаза. Построение изображения на сетчатке

4.2Типы движений глаз

4.3Строение сетчатки. Фоторецепторы и преобразование световой энергии

вэлектрический сигнал

4.4. Представления о механизмах цветного зрения и обработке зрительной информации в ЦНС

4.5Проводниковый и корковый отделы зрительного анализатора

5.Слуховой анализатор

5.1Строение слухового анализатора

5.2Строение улитки. Орган Корти. Фонорецепторы. Звуковосприятие

5.3Проводящие пути и корковое представительство слухового анализатора. Представления о механизме восприятия частоты и интенсивности звука

6.Вестибулярный анализатор

7.Вкусовой анализатор: структурные и функциональные особенности. Клеточные механизмы вкусовой рецепции

8.Обонятельный анализатор: структурные и функциональные особенности обонятельного анализатора. Клеточные механизмы обонятельной рецепции

Полесский государственный университет |

Страница 264 |

Физиология человека и животных

9.Соматосенсорная система. Кожные рецепторы: тактильные, температурные, болевые. Мышечно-суставная рецепция (проприорецепция)

10.Болевые рецепторы. Защитные (ноцицептивные) рефлексы. Современные теории боли

1. Принципы строения сенсорных систем. Понятие о рецепторах

Сенсорные системы (чувствительные анализаторы) – это части нервной системы, включающие периферические рецепторы (органы чувств), отходящие от них нервные волокна (проводящие пути) и клетки ЦНС, воспринимающие эту информацию (сенсорные, или чувствительные, центры). Деятельность сенсорной системы заключается в восприятии рецепторами физической или химической энергии, трансформации ее в нервные импульсы и передаче их в мозг через цепи нейронов (рисунок 13.1).

Рисунок 13.1. – Структура анализаторной системы

Принципы строения сенсорных систем:

1.Принцип многоканальности и многоуровневости. Многоканальность подразумевает наличие различных путей ввода информации. Например, в зрительном анализаторе передается информация о перемещении предмета в поле зрения, о его цвете, форме, величине и т.д. Многоуровневость подразумевает формирование уровня рецепторов, уровня передачи сигналов, уровня восприятия

ианализа сигналов в ЦНС.

2.Принцип конвергенции и дивергенции, анализа и синтеза подразумевает

Полесский государственный университет |

Страница 265 |

Физиология человека и животных

анализ и синтез поступающей информации вследствие схождения и расхождения импульсов от разных рецепторов и разных нейронов, их сопоставления и выделения наиболее значимых характеристик.

3.Принцип картирования – проецирование сигнала в соответствующую точку в КБП.

4.Принцип специализации рецептора, вычленяющего отдельные признаки стимула.

Процесс передачи сенсорных стимулов происходит с многократным преобразованием и перекодированием информации: рецепторы воспринимают физические, химические, механические воздействия, преобразуют их в электрические импульсы, которые и передают в ЦНС в виде пачек импульсов. Частота следования этих пачек, и их амплитуда отражают силу и выраженность воздействия воспринимаемых сигналов.

Периферический отдел сенсорных систем включает в себя чувствительные рецепторы и окружающие их структуры, которые образуют органы чувств. Вспомогательные структуры могут простыми (капсулы и колбочки тактильных рецепторов кожи, вкусовые рецепторы) или очень сложными (ухо или глаз).

Рецепторы сенсорных систем – это специализированные образования, предназначенные для трансформации энергии различных видов раздражителей в электрические импульсы, воспринимаемые нервной системой. Например, фоторецепторы воспринимают фотоны света и преобразуют их в нервные импульсы, слуховые рецепторы – воспринимают колебания воздуха, хеморецепторы – воспринимают содержание О2 и СО2 в крови и т.д.

Основное свойство рецепторов. Энергия раздражителя является стимулом

кзапуску процессов, совершаемых за счет энергии, накопленной в клетке (в виде АТФ), и приводящих к образованию электрической энергии импульса, передаваемого другим нервным клеткам. Основная структурная единица большинства рецепторных клеток – это подвижные волоски, или реснички. Волоски содержат в своем составе 9 пар периферических и 2 центральные фибриллы. Центральные фибриллы являются опорными структурами, а периферические – воспринимающими. Они содержат молекулы, похожие на миозин и сокращаются за счет энергии АТФ. Механизм рецепции (восприятия) состоит из механо–химических молекулярных процессов, которые обеспечивают движение волосков при действии специфического стимула на рецепторные мембраны.

Модальность рецепторов. Живые существа способны воспринимать очень разные сигналы из окружающего мира благодаря тому, что рецепторы очень различны по своим свойствам. Модальность рецепторов – это их способность

Полесский государственный университет |

Страница 266 |

Физиология человека и животных

наиболее эффективно (с наибольшей чувствительностью) воспринимать какойлибо один вид информации (форму энергии) – зрительную, слуховую, тактильную, вкусовую, температурную, обонятельную или тактильную.

Адекватные и неадекватные раздражители. Адекватный раздражитель

– это тот, порог к которому у данного рецептора минимален (например, один квант света для фоторецептора, одна молекула пахучего вещества для обонятельного рецептора). Неадекватный раздражитель – это такой стимул, который может быть воспринят данным рецептором только при очень большой силе сигнала (например, сильный удар головы (механическое воздействие) может дать ощущение “искры из глаз” вследствие перераздражения фоторецепторов).

2. Классификация рецепторов. Механизм возбуждения рецепторов. Рецепторный и генераторный потенциалы. Адаптация рецепторов

I. По характеру действия раздражителя:

1.Экстерорецепторы (рецепторы органов чувств). Как правило, высокоспецифичны к определенному раздражителю – мономодальные (закон специфической нервной энергии Мюллера).

2.Интерорецепторы (рецепторы внутренних органов). Могут быть мономодальные (например, хеморецепторы в стенке аорты чувствительны к СО2, рН, О2). Но большинство интерорецепторов полимодальные, то есть могут реагировать на широкий диапазон раздражителей.

3.Проприорецепторы (рецепторы мышц, связок, суставов), полимодальные.

II. По модальности:

1.Механорецепторы – располагаются в периферических отделах соматической (скелетно-мышечной), слуховой и вестибулярной систем.

2.Терморецепторы – располагаются в коже, внутренних органах и центральных термочувствительных нейронах, делятся на тепловые и холодовые.

3.Хеморецепторы. У наземных животных находятся в периферических отделах обонятельной и вкусовой сенсорных систем, а также в сосудах и тканях (информация о химическом составе внутренней среды).

4.Фоторецепторы – в глазу.

5.Электрорецепторы – в боковой линии рыб, у некоторых амфибий и т.д.

6.Болевые (ноцицептивные) рецепторы – во всех органах.

III. По механизмам образования нервного импульса:

1. Первично-чувствующие рецепторы: раздражитель действует на дендрит сенсорного нейрона, изменяется проницаемость клеточной мембраны к ионам (в основном к Na+), образуется локальный электрический потенциал (рецепторный

Полесский государственный университет |

Страница 267 |

Физиология человека и животных

потенциал), который электротонически распространяется вдоль мембраны к аксону (таблица 1). На мембране аксона образуется потенциал действия, передаваемый далее в ЦНС.

Сенсорный нейрон с первично-чувствующим рецептором представляет собой биполярный нейрон, на одном полюсе которого располагается дендрит с ресничкой, а на другом – аксон, передающий возбуждение в ЦНС. Примеры: проприорецепторы, терморецепторы, обонятельные клетки.

2. Вторично-чувствующие рецепторы: в них раздражитель действует на рецепторную клетку, в ней возникает возбуждение (рецепторный потенциал). На мембране аксона рецепторный потенциал активирует выделение нейромедиатора в синапс, в результате чего на постсинаптической мембране второго нейрона (чаще всего биполярного) образуется генераторный потенциал, который и приводит к образованию потенциала действия на соседних участках постсинаптической мембраны (таблица 13.1). Далее этот потенциал действия передается в ЦНС. Примеры: волосковые клетки уха, вкусовые рецепторы, фоторецепторы глаза.

Таблица 13.1. − Отличия рецепторного потенциала и потенциала действия

Рецепторный потенциал (РП) |

Потенциал действия (ПД) |

|

|

|

|

|

|

– величина меняется в зависимости от силы |

– возникает по правилу “все или ничего”; |

|

|

стимула; |

– распространяется активно, обладает |

||

– распространяется электротонически |

порогом возбуждения, создает короткую |

||

пассивно и постепенно затухает. |

рефрактерность, |

распространяется |

без |

|

затухания. |

|

|

Адаптация рецепторов – это уменьшение чувствительности рецепторов к действию специфического раздражителя. Характер адаптации может быть обусловлен внешними или внутренними факторами. Внешние факторы обусловлены свойствами вспомогательных структур рецептора. Внутренние факторы связаны с изменениями физико-химических процессов в самом рецепторе. Например, изменение чувствительности фоторецепторов при световой или темновой адаптации происходит за счет обесцвечивания или восстановления пигментов, то есть изменением количества молекул ретиналя, переходящих в ту или иную форму. Различают быстроадаптирующиеся, или фазные, рецепторы; медленноадаптирующиеся, или тонические, рецепторы.

Фазные рецепторы возбуждаются в начальный и конечный периоды деформации их мембран, при низких и высоких частотах механических раздражений. Например, тельца Пачини (воспринимающие давление) генерируют

Полесский государственный университет |

Страница 268 |

Физиология человека и животных

всего 1−2 импульса в момент начала давления и 1−2 импульса в момент окончания давления.

Тонические рецепторы возбуждаются и остаются в этом состоянии в течение всего периода действия раздражителя.

Фазно-тонические рецепторы – в них электрические импульсы образуются все время, пока длится раздражение, но амплитуда и частота рецепторного потенциала резко снижаются при увеличении времени воздействия.

3. Кодирование сенсорной информации. Проводниковые структуры сенсорных систем

Механические, химические, световые и другие раздражители действуют на соответствующие адекватные рецепторы и преобразуются ими в универсальные сигналы – нервные импульсы, то есть происходит “кодирование” этих сигналов (см. рисунок 13.2).

Кодирование качества достигается избирательной чувствительностью рецепторов к адекватному для него раздражителю. Сенсорный проводящий путь состоит из цепи нейронов, соединенных синапсами и реагирующих на определенную модальность раздражителя. Эта цепь составляет так называемую меченую линию. Рецептивное поле (с морфологической точки зрения) – это тот участок рецептивной поверхности (например, сетчатки глаза), с которым данная структура (волокно, нейрон) связана анатомически. С функциональной точки зрения, рецептивное поле – это понятие динамическое, означающее, что один и тот же нейрон в различные отрезки времени в зависимости, например, от характеристики действующего раздражения, может связаться с разным числом рецепторов. То есть максимальная величина рецептивного поля нейрона определяется его анатомическими связями, а минимальная – может быть ограничена одним рецептором.

Кодирование интенсивности осуществляется посредством изменения частоты следования нервных импульсов от рецепторов в головной мозг. Увеличение интенсивности раздражителя приводит к увеличению частоты импульсов.

Закон Вебера: прирост ощущения зависит от силы раздражителя.

Закон Вебера-Фехнера: ощущения увеличиваются пропорционально логарифму интенсивности раздражения.

Пространственное кодирование. В некоторых сенсорных системах естественная стимуляция рецепторов характеризуется тем или иным

распределение локальных стимулов. На основе этого |

формируется |

|

|

|

|

Полесский государственный университет |

Страница 269 |

Физиология человека и животных

пространственное различение. Наиболее простой способ воспроизведения пространственного расположения стимулов на рецептирующей поверхности – это поточечное их нанесение на поверхность коры больших полушарий в соответствующей сенсорной зоне.

Временное кодирование. Кодирование информации, как правило, осуществляется группой равномерно следующих импульсов, и кодирование времени осуществляется за счет изменения частоты импульсации или продолжительности межимпульсных пауз.

Рисунок 13.2. – Этапы деятельности анализатора

Проводниковые структуры сенсорных систем включают в себя нервные волокна, по которым передаются нервные стимулы от чувствительных рецепторов органов чувств, вставочные нейроны, расположенные в структурах ЦНС (спинном, продолговатом, среднем мозге, четверохолмии, таламусе) вплоть до коры больших полушарий, где располагаются корковые центры сенсорных систем.

Сенсорные пути.

1)Специфические сенсорные пути передают информацию о физических параметрах стимула от рецепторов одного типа.

2)Неспецифические, или мультимодальные необходимы для поддержания общего уровня возбудимости нервных структур, принимающих участие в восприятии сенсорных стимулов.

3) Ассоциативные |

таламокортикальные |

пути |

с |

проекцией |

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Полесский государственный университет |

|

|

Страница 270 |

|

|