Руководство по клинической эндоскопии

.pdf180 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Руководство по клинической эндоскопии |

||||||||||||

наблюдались соответственно у 5,3 % и |

ваготомией). Наибольшие трудности |

|||||||||||||||||||||

22,4% |

больных. |

Наибольшее |

коли |

возникают |

при |

дифференциальной |

||||||||||||||||

чество хронических гастродуоденаль |

диагностике язв желудка. Это обу |

|||||||||||||||||||||

ных язв у одного больного было 8, |

словлено значительной частотой хро |

|||||||||||||||||||||

острых язв — 21. |

|

|

|

|

нических язв и язвенных форм рака |

|||||||||||||||||

Недостаточность кардии, эзофагит, |

желудка, а также не изученными еще |

|||||||||||||||||||||

нолины |

|

- |

нередкие спутники язвен |

окончательно |

взаимоотношениями |

|||||||||||||||||

ной болезни, сопровождающиеся вы |

этих двух заболеваний. |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

раженными |

|

клиническими |

проявле |

Проблема дифференциальной диаг |

||||||||||||||||||

ниями, |

нередко |

превалирующими в |

ностики дуоденальных язв не стоит |

|||||||||||||||||||

общей симптоматике. Их предопера |

так остро, поскольку злокачественные |

|||||||||||||||||||||

ционная диагностика крайне необхо |

поражения двенадцатиперстной киш |

|||||||||||||||||||||

дима, осуществить ее можно с по |

ки отмечаются редко. Однако нередко |

|||||||||||||||||||||

мощью эндоскопии. |

|

|

|

|

при |

первичном |

обследовании |

невоз |

||||||||||||||

Исследование |

желудка |

при язвен |

можно |

|

дифференцировать |

|

хронил |

|||||||||||||||

ной болезни и установление вида |

ческую язву, язвенную форму рака |

|||||||||||||||||||||

сопутствующего гастрита имеет важ |

двенадцатиперстной |

кишки |

и |

злока |

||||||||||||||||||

ное значение в ближайшем и отдален |

чественную язву, образующуюся при |

|||||||||||||||||||||

ном послеоперационном |

периодах. |

прорастании в кишку опухоли подже |

||||||||||||||||||||

Он является фоном, на котором воз |

лудочной железы. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

никает язва, и определяет морфоло |

Диагностика |

хронических |

язв |

же |

||||||||||||||||||

гические изменения в оперированном |

лудка |

и |

|

дифференциальная |

диаг |

|||||||||||||||||

желудке. |

При дуоденальных |

язвах |

ностика их с ранними язвенными |

|||||||||||||||||||

отмечаются |

поверхностные |

и, |

реже, |

формами |

рака и |

неинфильтративной |

||||||||||||||||

атрофические, а при желудочных — |

раковой язвой на основании визуаль |

|||||||||||||||||||||

атрофические |

гастриты. |

|

|

|

ных данных трудна, а иногда практи |

|||||||||||||||||

Внедрение эндоскопии в практику и |

чески невозможна (см. 2.2.1.4) из-за |

|||||||||||||||||||||

появление |

возможности |

произвести |

отсутствия |

специфических |

эндоско |

|||||||||||||||||

прицельную |

биопсию |

и |

получить |

пических симптомов. Сходство мак |

||||||||||||||||||

большие |

фрагменты слизистой |

обо |

роскопической картины тех и других |

|||||||||||||||||||

лочки позволяют использовать разно |

дефектов слизистой оболочки желуд |

|||||||||||||||||||||

образные биохимические методы при |

ка определяется рядом факторов: 1) |

|||||||||||||||||||||

исследовании |

некоторых |

сторон па |

карциноматозная |

ткань |

может |

рас |

||||||||||||||||

тогенеза язвенной болезни и образо |

полагаться в дефекте не тотально, а |

|||||||||||||||||||||

вания язв. С внедрением эндоскопи |

очагово, лишь по его краям и на дне; |

|||||||||||||||||||||

ческого |

|

метода |

решена |

проблема |

2) |

злокачественная |

инфильтрация |

|||||||||||||||

обнаружения изъязвлений, однако их |

может распространяться не по по |

|||||||||||||||||||||

правильная |

интерпретация |

и диффе |

верхности слизистой оболочки, а в |

|||||||||||||||||||

ренциальная |

диагностика |

с |

язвенны |

глубине ее; 3) злокачественные и |

||||||||||||||||||

ми формами рака нередко является |

доброкачественные |

изъязвления |

па |

|||||||||||||||||||

грудной задачей (имеется в виду |

разных |

|

стадиях |

развития |

(острая, |

|||||||||||||||||

дифференциальная |

|

диагностика |

стадия |

эпителизации) могут |

иметь |

|||||||||||||||||

изъязвлений на разных стадиях раз |

аналогичные эндоскопические |

симп |

||||||||||||||||||||

вития, |

доброкачественных |

и злока |

томы |

(«подрытые» |

высокие |

края, |

||||||||||||||||

чественных дефектов, |

стенозов, Руб |

инфильтрация |

окружающей |

|

сли |

|||||||||||||||||

цовых |

и |

инфильтративных процес |

зистой |

|

оболочки, |

конвергирующие |

||||||||||||||||

сов). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рубцы и т.д.), что затрудняет диаг |

||||||||||||

Проблема дифференциальной диаг |

ностику. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

Эффективность |

гастробиопсии в |

|||||||||||||||||||||

ностики доброкачественных и злока |

||||||||||||||||||||||

чественных изъязвлений в настоящее |

дифференциальной диагностике |

доб |

||||||||||||||||||||

время стоит особенно остро в связи с |

рокачественных |

и |

злокачественных |

|||||||||||||||||||

внедрением |

в клиническую |

практику |

изъязвлений |

определяется |

|

коли |

||||||||||||||||

органосохраняющих |

операций |

(ис |

чеством |

|

взятых |

и |

исследованных |

|||||||||||||||

сечение желудочных язв в сочетании с |

фрагментов |

слизистой |

оболочки. |

|||||||||||||||||||

Эндоскопия в гастроэнтерологии

Установления правильного диагноза в 100% наблюдений достигают, ис следуя шесть—семь фрагментов, а гистологическое изучение трех фраг ментов обеспечивает диагностику лишь в 75 % наблюдений.

Трудности, возникающие при диф ференциальной диагностике добро качественных и злокачественных изъявлений при первичных эндоско пических обследованиях, обусловили необходимость в разработке метода длительного эндоскопического и мор фологического контроля за характе ром изменений желудочных язв. Клиницистов прежде всего интересо вал вопрос о возможности злока чественного перерождения хрони ческих язв.

Нашсг (1926) была выдвинута концепция о «язве-раке» желудка, которая базировалась на морфологических исследованиях последней (секционной) стадии длительно текущей бо лезни. Эта концепция, поддержанная морфо логами и клиницистами, принята в настоящее время. Опасность злокачественной транс формации доброкачественной язвы является главным критерием, определяющим ак тивную хирургическую тактику лечения больных.

Благодаря эндоскопии и прицельной био псии, которые проводят у больных в течение длительного времени, получены новые дан ные, значительно увеличившие наши знания об изъязвлениях желудка и взаимоотноше ниях хроническая язва — язвенная форма ра ка [Камии К. е1 а1., 1973; 1сЫка\уа Н., 1973].

Доказана возможность образования дефекта слизистой оболочки при изъязвлении первич но возникшего инфильтративного рака же лудка. Дефект может заживать и вновь изъязвляться - «таН§пагЦ НГе сус!с» [1сЫка№а Н., 1971]. Э Т О обусловливает рентгенологи ческие ошибки: злокачественные язвы расце нивают как хронические доброкачественные.

К. Каша1 и соавт. (1973) при длительном

эндоскопическом обследовании 408 больных с хроническими рецидивирующими изъязвле ниями обнаружили язвенные формы рака у 7 (18 %). Малигнизацию доброкачественных язв можно было заподозрить только у 4 (I %)

больных, так как у 3 малигнизированный дефект обнаружен вне локализации зажившей язвы.

Малигнизация хронических язв, поданным Б.К. Поддубного (1979), отмечена у 10,7% больных, из которых только у 26,1 % (1 % от общего числа больных) удалось диагностиро вать опухоль в ранней стадии. По сводной статистике \У. К.Й5СП (1979), частота обнару жения раннего рака у больных с хронически

181

ми язвами при наблюдении за ними в течение 5—25 лет составила 1,0—2,1%.

На основании результатов эндоскопиче ских исследований была выдвинута гипотеза о первичном возникновении инфильтрирую щей формы рака с последующим изъязвле нием, рубцеванием и повторным изъязвле нием, которая требует серьезного изучения. Возможно, при подтверждении этой гипотезы уменьшится [Куницына Т.А. и др., 1977] частота злокачественной трансформации хронических язв. которая, согласно совре менной статистике, достигает II - 2 9 % .

К. Каша! и соавт. (1979) считают, что под действием пептического фактора могут появ ляться изъязвления на канцероматозно изме ненной слизистой оболочке (рис. 2.181). Из 113 больных с язвенными формами раннею рака у6 (14,1 %) выявлено пептическое изъяз вление. Злокачественный процесс у 8 больных локализовался на слизистой оболочке и

2.181. Этапы развития злока чественного изъязвления [Ка- н>а(К., 1979].

Тип Ив

Желудочный сон

Тип Не

уИзъязвление

изъязвления зажили полностью в течение 2 мес. Из 8 больных ранним раком с инфиль трацией подслизистого слоя у 5 изъязвления зажили в течение 2 мес, у 3 они полностью исчезли через 3 мес.

Высокоэффективным методом диф ференциальной диагностики добро качественных и злокачественных изъязвлений желудка является хромогастроскопия с метиленовым синим [Лукомский Г.И. и др., 1975; Иа К. е1 а1., 1973; Зигикл Н. ег а!., 1973]. Опыт проведенных нами 75 исследований показал, что правильный диагноз был поставлен у 97,8% больных. У 2 диагноз оказался ложноположитель-

182 |

Р у к о в о д с т во по клинической эндоскопии |

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

183 |

||||||||||

ным: доброкачественная язва призна |

пилородуоденальной |

области |

явля |

||||||||||||||||||||

на малигнизированной в связи с |

ется нередким и трудным для диаг |

||||||||||||||||||||||

окрашиванием фибрина в ее кратере. |

ностики осложнением ряда заболева |

||||||||||||||||||||||

Верификация |

|

диагноза |

|

произведена |

ний (язвенная болезнь, рак, ожоги). |

||||||||||||||||||

по данным прицельной биопсии и |

Эффективность |

рентгенологического |

|||||||||||||||||||||

операции. |

|

|

|

|

|

|

|

|

исследования в правильной трактовке |

||||||||||||||

Важную роль в дифференциальной |

причин стеноза низкая — 55 |

80%. |

|||||||||||||||||||||

диагностике |

доброкачественных |

и |

Эндоскопическая |

|

диагностика |

(эф |

|||||||||||||||||

злокачественных изъязвлений у боль |

фективность |

91%) |

основывается |

на |

|||||||||||||||||||

ных с высокой степенью операцион |

анализе визуальных симптомов, обу |

||||||||||||||||||||||

ного риска может играть сочетанная |

словленных |

морфологическими |

и |

||||||||||||||||||||

гастролапароскопия. |

|

Обнаружение |

функциональными изменениями стен |

||||||||||||||||||||

при трансиллю ми нации признаков |

ки желудка проксимальнее стеноза и |

||||||||||||||||||||||

доброкачественной |

язвы |

(четкая |

ок |

особенностями |

рельефа |

слизистой |

|||||||||||||||||

руглая тень дефекта с просветлением |

оболочки в области стеноза. |

|

|

|

|||||||||||||||||||

в центре, развитая сосудистая сеть в |

Эндоскопическая |

|

картина |

опре |

|||||||||||||||||||

проекции дефекта с четкими контура |

деляется |

локализацией |

язвы, |

часто |

|||||||||||||||||||

ми сосудов) и исключение злокаче |

той сс обострения, наличием дефекта, |

||||||||||||||||||||||

ственной инфильтрации и метастазов |

степенью |

сужения |

просвета |

органа, |

|||||||||||||||||||

при лапароскопии |

позволит выбрать |

интенсивностью |

воспалительных |

из |

|||||||||||||||||||

для их лечения консервативную тера |

менений |

слизистой |

оболочки |

выше |

|||||||||||||||||||

пию |

как |

наиболее |

рациональный |

стеноза, |

расстройствами |

моторной |

|||||||||||||||||

способ |

и |

избежать |

хирургической |

функции желудка. Каждый из этих |

|||||||||||||||||||

операции, |

сопровождающейся высо |

факторов |

накладывает |

свой |

отпеча |

||||||||||||||||||

кой летальностью. Недостатками ме |

ток на картину стенозов. При прспи- |

||||||||||||||||||||||

тодики являются се травматичность и |

лорических |

часто |

|

обостряющихся |

|||||||||||||||||||

ограниченное применение, так как у |

язвах |

образуются |

нежные |

высокие |

|||||||||||||||||||

больных с локализацией язвы на |

узкие |

циркулярно |

располагающиеся |

||||||||||||||||||||

задней стенке желудка гастролапаро |

складки, имеющие овальную форму и |

||||||||||||||||||||||

скопия не выполнима. |

|

|

|

прикрывающие |

сверху |

привраткик |

|||||||||||||||||

С т е н о з |

на различных уровнях |

(рис. 2.182). При обострении язвенной |

|||||||||||||||||||||

болезни, |

выраженном |

воспалитель |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

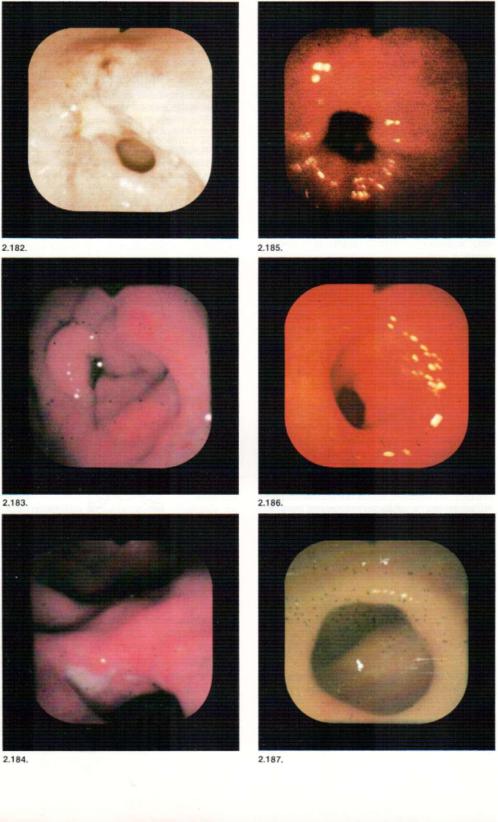

2.182. Гастроскопия. |

|

Рубцовая |

|

ном процессе |

в |

слизистой |

оболочке |

||||||||||||||||

|

|

область стеноза представлена трубы- |

|||||||||||||||||||||

деформация |

|

при |

хронической |

|

|||||||||||||||||||

язве |

препилорического |

|

отдела |

|

ми складками с кровоизляниями и |

||||||||||||||||||

желудка. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

эрозиями в слизистой оболочке (рис. |

|||||||||||||

2.183. Гастроскопия. |

|

|

Хрони |

|

2.183). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

ческая |

|

язва |

привратника |

со |

|

При |

язвах |

пилорического |

канала |

||||||||||||||

стенозом |

|

|

|

препилорического |

|

привратник либо приобретает |

щеле- |

||||||||||||||||

отдела |

желудка. |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

видпую |

или |

перстневидную |

форму, |

|||||||||||||||

2.184. Гастроскопия. |

|

Язва |

пи- |

|

либо зияет (рис. 2.184). При рубцева |

||||||||||||||||||

лорического |

|

канала. |

|

|

|

|

|

нии язв луковичной поверхности при |

|||||||||||||||

2.185. Гастроскопия. |

|

Вид |

при |

|

вратника |

в препилорическом |

отделе |

||||||||||||||||

вратника |

|

при |

язве |

пилоричес- |

|

обнаруживают продольные |

складки, |

||||||||||||||||

кого |

отдела |

луковицы |

двенад |

|

уменьшающиеся |

в |

|

дистальном |

на |

||||||||||||||

цатиперстной |

|

кишки: |

|

типич |

|

правлении и уходящие в привратник. |

|||||||||||||||||

ная |

продольная |

складка |

|

при |

|

Один из краев его втянут в луковицу, |

|||||||||||||||||

вратника. |

|

|

|

|

|

|

|

|

отчего |

просвет |

привратника |

чаще |

|||||||||||

2.186. Гастроскопия. |

|

Язва |

пи- |

|

зияет |

(рис. |

2.185 |

|

и |

2.186). |

|

При |

|||||||||||

|

|

рубцевании язв средней части лукови |

|||||||||||||||||||||

лорического |

|

отдела |

|

луковицы. |

|

||||||||||||||||||

2.187. Дуоденоскопия. |

|

|

Дефор |

|

цы образуются грубые рубцы в виде |

||||||||||||||||||

|

|

|

перегородок, которые тем не менее не |

||||||||||||||||||||

мация |

стенок |

луковицы |

|

две |

|

приводят |

к |

нарушению |

проходи |

||||||||||||||

надцатиперстной |

кишки |

|

при |

|

|||||||||||||||||||

|

|

мости (рис. 2.187). |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

рубцевании |

хронической |

язвы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

184 |

Р у к о в о д с т во по клинической эндоскопии |

Рубцово-язвснныс стенозы в дистальном отделе луковицы двенадца типерстной кишки и ниже имеют те же эндоскопические признаки, что и стенозы препилорического отдела желудка, но эндоскопическое обсле дование их затруднено из-за неболь шого просвета органа и ограничен ности диагностических манипуляций.

Рубцово-язвенные стенозы следует

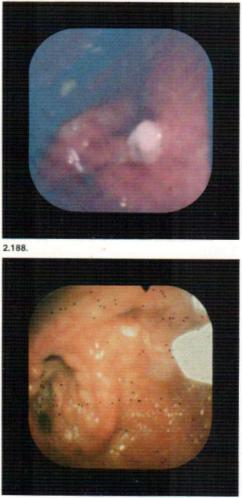

2.188. Гастроскопия. Воспали тельный отек привратника.

2.189. Гастроскопия. Рак вы ходного отдела желудка со стенозом.

отличать от стенозов другой этиоло гии. Основными признаками язвен ных стенозов являются: I) рельефная при нагнетании воздуха поверхность слизистой оболочки в области стено за: 2) при отсутствии воспалительных изменений стенки в области стеноза сохраняют некоторую эластичность и перистальтику; 3) типичная картина хронической язвы или рубца с лу чистыми складками. Осмотр стенозированного канала весьма важен для диагностики, однако нередко ввести в

него эндоскоп не удается и его обозревают на расстоянии.

Ожоговые стенозы имеют типич ную эндоскопическую картину. Об ласть ожога имеет четкую границу в связи с контрастностью здоровой и ожоговой поверхностей. Здоровая, нередко воспаленная слизистая обо лочка переходит в рубцовую или грануляционную ткань области ожо га резко, в виде уступа. Стснозированный канал узкий, поверхность его неровная, покрыта фибрином, под которым можно обнаружить яркие грануляции. Проксимальнее области стеноза, как правило, имею гея очаги ожогов в виде пятен и полос сероватобелой рубцовой ткани, четко очер ченных на фоне ярко-розовой непо раженной слизистой оболочки.

Воспалительный отек слизистой оболочки привратника с нарушением его проходимости (рис. 2.188) чаше встречается при атрофических гаст ритах с секреторной и моторной недостаточностью желудка. При эн доскопии обнаруживают грубые отеч ные складки, тесно прилегающие друг к другу. Перистальтика отсутствует даже при сс провоцировании (инстру ментальная «пальпация»), приврат ник постоянно закрыт. В желудке больших размеров содержатся остат ки пищи.

Такая эндоскопическая картина может наблюдаться и при раковом стенозе в случае тесного прилегания друг к другу проксимальных краев раковой неинфильтративной язвы (рис. 2.189). Дифференциальный диаг ноз возможен лишь при динами-

2.189.

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

185 |

||||||||

ческом |

наблюдении |

за |

больными. |

|

Язву желудка у лиц в возрасте до 40 |

|||||||||||||||

После |

устранения |

воспалительных |

лет расценивают как первично злока |

|||||||||||||||||

явлений |

и |

восстановления моторной |

чественную. Ретроспективный анализ |

|||||||||||||||||

функции желудка становятся возмож |

показал, что 70—80% всех раковых |

|||||||||||||||||||

ными осмотр привратника и биопсия. |

опухолей проявлялись ранее как язвы, |

|||||||||||||||||||

Таким образом, в настоящее время |

а |

15 —20 % |

рецидивирующих |

язв, |

||||||||||||||||

эндоскопия |

имеет |

решающее значе |

содержащих канцероматозную ткань, |

|||||||||||||||||

ние в дифференциальной диагностике |

являлись не язвами, а первичными |

|||||||||||||||||||

гастродуоденальных |

|

изъязвлений. |

карциномами, |

которые изъязвлялись |

||||||||||||||||

Избежать |

диагностических |

ошибок |

Г\Уе135 Н., 1976]. Это не относится к |

|||||||||||||||||

можно лишь при комплексном обсле |

язвам |

желудка, |

которые |

возникают |

||||||||||||||||

довании |

|

больных, |

включающем |

на фоне течения дуоденальных язв. |

||||||||||||||||

хромогастроскопию |

и |

прицельную |

|

Выжидательную тактику |

при |

язве |

||||||||||||||

биопсию. |

|

|

|

|

|

|

желудка можно применить лишь у |

|||||||||||||

Выбор |

|

т а к т и к и |

л е ч е н и я |

больных с высокой степенью опера |

||||||||||||||||

гастродуоденальных |

язв |

основывает |

ционного риска при условии, что |

|||||||||||||||||

ся на анализе клинического течения |

будет |

проведен |

эндоскопический |

и |

||||||||||||||||

болезни и ее осложнений (пенетрации, |

морфологический контроль |

за4 |

изме |

|||||||||||||||||

стенозы, кровотечения). Значение эн |

нением язвы в процессе заживления и |

|||||||||||||||||||

доскопии в решении данного вопроса |

в периоде ремиссии. Операцию у |

|||||||||||||||||||

велико в связи с возможностью |

больных этой группы все же произ |

|||||||||||||||||||

осуществить ранную и точную диаг |

водят при отсутствии эффекта от |

|||||||||||||||||||

ностику и определить прогноз бо |

медикаментозного лечения |

и |

подоз |

|||||||||||||||||

лезни. |

|

|

|

|

|

|

|

рении на существование инфильтра- |

||||||||||||

Активное |

хирургическое |

лечение |

тивного |

злокачественного |

процесса |

|||||||||||||||

после заживления язвы. |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

желудочных язв должно быть мето |

|

|

играет |

|||||||||||||||||

дом выбора. В настоящее время |

|

Современная |

эндоскопия |

|||||||||||||||||

накоплены |

факты, |

свидетельствую |

важную роль в выборе не только |

|||||||||||||||||

щие о необходимости такого подхода |

тактики лечения больных, но и |

|||||||||||||||||||

[1сЫка\уа Н., 1973;Ка™К.ета1., 1974; |

средств лечения, а также |

х а р а к т е |

||||||||||||||||||

Коясп \У., 1979]. Эти факты таковы: 1) |

ра |

оперативных вмешательств при |

||||||||||||||||||

при первичной гастробиопсии трудно |

гастродуоденальных изъязвлениях. |

|||||||||||||||||||

дифференцировать |

доброкачествен |

их |

Детальное изучение изъязвлений и |

|||||||||||||||||

ную хроническую язву (эрозию) в |

осложнений |

позволяет |

выбрать |

|||||||||||||||||

острой стадии от ранних форм рака |

необходимые медикаментозные сред |

|||||||||||||||||||

типов Пс и III; 2) установлена |

ства и виды эндоскопического лече |

|||||||||||||||||||

возможность |

изъязвления |

инфиль- |

ния (см. 2.3). |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

тративных форм рака и эпителизации |

|

Особое значение имеет эндоскопия |

||||||||||||||||||

злокачественных язв; 3) сроки зажи |

|

|||||||||||||||||||

в планировании |

характера |

оператив |

||||||||||||||||||

вления язв индивидуальны и не могут |

||||||||||||||||||||

ных вмешательств. Она |

обусловила, |

|||||||||||||||||||

служить |

критерием |

дифференциаль |

||||||||||||||||||

во-первых, повышение качества |

об |

|||||||||||||||||||

ной |

диагностики |

их |

характера. Они |

|||||||||||||||||

следования |

больных; |

во-вторых, |

||||||||||||||||||

тем |

больше, |

чем |

глубже |

дефект |

||||||||||||||||

внедрение |

функционального |

метода |

||||||||||||||||||

распространяется |

в |

стенку |

органа; |

|||||||||||||||||

исследования |

(хромо гастроскопии), |

|||||||||||||||||||

доброкачественные хронические язвы |

||||||||||||||||||||

позволяющего изучить секреторную |

||||||||||||||||||||

заживают |

быстрее |

злокачественных |

||||||||||||||||||

топографию желудка и индивидуали |

||||||||||||||||||||

изъязвлений такой же величины и рас |

||||||||||||||||||||

зировать вид операции [Савельев В.С. |

||||||||||||||||||||

пространяющихся на такую же глуби |

||||||||||||||||||||

и др., 1973; Панцырев Ю.М., Галлин- |

||||||||||||||||||||

ну; 4) язву, зажившую с образованием |

||||||||||||||||||||

гер Ю.И., |

1977]. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

прерывистости складок, |

следует оце |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

Выявление |

множественных |

|

пора |

||||||||||||||||

нивать как злокачественную; 5) нали |

|

|

||||||||||||||||||

чие |

выраженной дисплазии эпителия |

жений |

и |

сопутствующих |

язвенной |

|||||||||||||||

необходимо рассматривать |

как про |

болезни |

заболеваний |

(недостаточ |

||||||||||||||||

явление рака. |

|

|

|

|

|

ность кардии, рефлюкс-эзофагит, |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

грыжи |

пищеводного отверстия |

диа- |

|||||||||

186 |

Руководство по клинической эндоскопии |

фрагмы) позволяет не только наме тить границы резекции желудка, по и устранить грыжу пищеводного отвер стия диафрагмы и произвести коррек цию угла Гисса. Без этих операций, дополняющих резекцию желудка, нельзя излечить больных, и прогрессирование клинической симптомати ки может привести к повторным операциям.

В связи с внедрением в практику экономных резекций (апгрумэктомия) и ваготомий с дренирующими операциями и без них возникла необходимость в изучении секретор ной топографии желудка. Важное значение при определении границ кислотопродуцирующей зоны желуд ка имеет функциональная эндоскопия с красителями хром о гастроскопия.

Установлено [Маят В.С, Гринберг Л. Л., 1970; Папцырев Ю.М., Галлингер Ю.И., 1977; СИ I. а а1., 1959; 81ас1е1таш1 О. е( а1., 19721, что границы антрального отдела колеб лются в довольно широких пределах

— до 4—16 см по малой и 4—14 см по большой кривизне и зависят прежде всего от локализации язв. При пилородуодспальпых язвах ангральный отдел небольшой, а при желудочной тем больше, чем выше локализуется язва.

Хромогастроскопию как метод ис следования можно применять до операции и во время ее проведения. Из всех способов применения краси телей (местная аппликация, экскре торное внутривенное и сравнительное комбинированное введение) наиболее рациональными являются дооперационная эндоскопическая местная аппликация [Соколов Л.К. и др., 1974] и внутривенное введение красителя с эндоскопическим контролем [Буянов В.М., Балалыкин А. С, 1973].

Анализируя результаты оператив ных вмешательств по поводу язвен ной болезни, мы пришли к следую щим практическим выводам. Выпол нение операций в значительной степе ни облегчается и характер операции изменяется, если в предоперационном периоде удается добиться заживления

язвенных дефектов. Благодаря этому уменьшается воспалительный ин фильтрат в стенке желудка, операция становится технически проще выпол нима, чаще удастся селективная прок симальная ваготомия. Заживление язвы и уменьшение воспалительных явлений в области выходного отдела желудка приводит к устранению лож ного пилородуоденального стеноза и предотвращает необходимость вы полнения дренирующих операций.

Эндоскопическое исследование яв ляется наиболее точным методом контроля за эффективностью меди каментозного и хирургического лече ния язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Тщатель ное наблюдение за всеми этапами заживления язв позволило изучить процесс эпителизации и определить некоторые критерии прогноза болез ни.

По данным эндоскопического ис следования, сроки эпителизации гаст родуоденальных язв, приводимые в литературе, колеблются в широких пределах — от 20 до 60 дней [Комаров Ф.И. и др., 1980; Кбзсп V/., 1979]. В связи с высокой частотой рецидивов болезни (30—50%) необходимы дли тельное (до полной эпителизации) лечение больных в условиях стацио нара, поиск новых средств и способов лечения язвенной болезни, разра ботка критериев оценки эффектив ности лечения и прогноза.

Интересные данные но некоторым из л и х вопросов получил Р . С Богачев (19X0). При оценке сроков эпителизации автор измерял объем язвенных дефектов. Он установил, что язвы объемом 0,04 е м 3 заживают в течение 36,0+1,6 дня, а объемом 0,12 см 1 — 49,7±3 . 4 дня. Благоприятным морфологическим при знаком заживления, по мнению актора, явля ется восстановление на месте дефекта ворсин чатого строения слизистой оболочки или образование фиброзного рубца с эпитслизированной поверх нос гью. Заживление язвен ных дефектов с образованием неэпителизированного фиброзного рубпа и сохранение воспалительных изменений считаю тс я неблагоприятными факторами, поскольку в этом случае через несколько месяцев (4 5) возникает рецидив болезни.

К. К.а\уа1 и соавт. (1969) описали четыре возможных пути заживления язв желудка

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

187 |

(рис. 2.190): первый — заживление язв, сохраняющих круглую и овальную форму: второй — заживление через стадию линейной язвы, перпендикулярной малой кривизне; третий — разделение язв на «целующиеся»; четвертый через стадию линейной язвы, параллельной малой кривизне желудка. Линейные язвы могут образовываться при заживлении круглых и гигантских язв, а также слиянии двух язв. Длительное наблюдение за больными показало, что язвы, заживающие но второму и третьему пути, часто рецидиви руют. Эти данные позволяют определять

прогноз |

болезни, |

индивидуальный п о д х о д к |

лечению |

больных. Требуется дальнейшее |

|

изучение данного |

вопроса. |

|

Нет особой необходимости оста навливаться на диагностике разно образных морфологических измене ний в желудке, его культе и анастомозированных петлях кишечника, оцен ке состояния анастомоза, определе нии дефектов хирургической техники

ипоследствий операционной травмы.

Всвязи с высокой разрешающей способностью современных эндоско пов не возникает затруднений при диагностике в ближайшем и отдален ном послеоперационном периоде гастрита, эрозий и язв, лигатур и «шпор» гастроэнтероанастомозов.

Особыми показаниями к эндоско пии в ближайшем послеоперацион ном периоде являются осложнения оперативного вмешательства; крово течения, непроходимость анастомоза и несостоятельность его швов. Не смотря на определенные трудности проведения эндоскопического иссле дования оперированного желудка, особенно непосредственно после его резекции, у большинства больных удается установить источник крово течения, выработать тактику и вы брать средства лечения.

В тактическом отношении важна диагностика причин высокой непро ходимости пищеварительного тракта в послеоперационном периоде. Чаще всего ее связывают с анастомозитом. Однако, как мы полагаем, под поня тием «анастомозит» чаще всего скры ваются дефекты хирургической тех ники. Неправильно наложенный уз кий анастомоз, а не травматический отек стенки желудка является основ

ной причиной его непроходимости. Другой причиной непроходимости в раннем послеоперационном периоде могут быть воспалительные инфиль траты, которые сдавливают отводя щую петлю кишки и область анасто моза.

Установление причин и уровня непроходимости пищеварительного тракта позволяет индивидуализиро вать тактику лечения и обоснован, применение эндоскопических вмеша тельств (введение зонда ниже области стеноза для парентерального пита ния).

Большим достижением гастродуоденоскопии следует считать раннюю диагностику несостоятельности швов гастроэнтероанастомоза и культи двенадцатиперстной кш 11ки [Полуэктов В. Л., 1979; Поддубный Б. К. и

2.190. |

|

Варианты |

|

|

заживления |

|

|

||||||||

язв желудка [Кама1 |

К., |

1969]. |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

|

|

у |

|

. |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

' |

V " |

|

|

|

|

• |

|

|

|

У |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

—»- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V |

|

|

|

У |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

|

|

|

|

|

|

—*~ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* |

"V г |

|

|

1 |

V Г |

' |

|

|

V |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

др., 1980]. Выявление этого тяжелого осложнения позволяет определить показания к эндоскопическому лече нию (дренирование полости абсцесса в области анастомоза и пломбиро вание ее клеем) и экстренной опера ции, а исключение его предотвра тить повторную операцию. В раннем послеоперационном периоде для ус тановления причин непроходимости и несостоятельности швов анастомо-

188 |

Руководство по клинической эндоскопии |

за с успехом может быть произведена и лапароскопия [Березов Ю.Е., Пермипова Г. И., 1980].

Эндоскопический контроль можно применить также для оценки эффек тивности ваготомии и аптрумэктомии [Савельев В. С. и др., 1973; Папцырев Ю.М., Галлингер Ю. И., 1977]. Хромогастроскопия с нейтраль ным красным и конго красным является эффективным методом оп ределения полноты ваготомии. Эта методика более чувствительна, чем титрационные способы определения уровня желудочной секреции, хотя и не позволяет получить сведения о ее количественных показателях. Другим достоинством хромогастроскопии является возможность изучения секре торной топографии и определения зоны оставленного антралыюго от дела.

При обследовании 28 больных, у которых были выполнены операция (ваготомии и антрумэктомия), у 4 нами обнаружены небольшие зоны оставленного антрального отдела и признаки неполноты ваготомии, по служившие причиной развития пептических язв.

Особую роль в диагностике функ циональных нарушений оперирован ного желудка придают методике эндоскопической р Н-метрии, соче тающей в себе эндоскопию и коли чественное изучение секреторной спо собности желудка.

В отдаленном послеоперационном периоде эндоскопия имеет большое значение в изучении перестройки слизистой оболочки оперированного желудка и определении обусловли вающих ее факторов. Установлено [Аруин Л. И. и др., 1970; Соколов Л.К., 1970], что в слизистой оболочке резецированного желудка неуклонно происходят атрофические изменения. Их интенсивность особенно велика после резекции желудка по Бильрот II, что объясняют наличием щелочно го еюногастрального рефлюкса и патогенным влиянием на слизистую оболочку кишечных ферментов.

Особую роль придают эндоскопи

ческому методу в обследовании боль ных, перенесших резекцию желудка более 10 лет назад [КозсЬ 1979]. Их включают в группу риска в связи с высокой опасностью развития рака культи желудка.

Таким образом, значение эндоско пии при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки настоль ко велико, что без нее в настоящее время невозможно решение вопросов диагностики, выбора тактики и средств терапии, оценки результатов лечения. С эндоскопией могут быть связаны новые успехи в изучении патогенеза и терапии язвенной болез ни.

2.2.2.2. Желчнокаменная болезнь

Диагностика многообразных морфо логических проявлений желчнокамен ной болезни (камни, сужения, стено зы) представляет собой сложную задачу. Это связано с особенностями строения протоковой системы, раз личной локализацией конкрементов, разнообразием изменений протоков, недостатками методов исследования. Простота планового исследования больных обманчива, а эффективность методов непрямого контрастирова ния желчных протоков при холелитиазе недостаточна. Об этом свиде тельствует неснижающаяся заболе ваемость больных, перенесших холецистэктомию.

Опыт последних лет [Васильев Ю.В., 1972; Малкерова Н.Н., 1976; Панцырев Ю.М. и др., 1977; Клчяи К. е1 а1., 1974; С1азяеп М., ОетНш* Ь., 1974; Зайапу Ь., 1976] показал, что наиболее эффективным методом д и а г н о с т и к и заболеваний внепеченочных желчных протоков, прежде всего холелитиаза, является ЭРПХГ.

При сравнительной |

оценке результатов |

применения Э Р П Х Г и |

внутривенной холе- |

графии при холелигиазе К. КаЬауавЫ (1979) показал значительное превосходство первого метода. При холецистолитиазс правильный диагноз по данным Э Р П Х Г был установлен у 9 3 % больных, холедохолитиазе — у 95%, холецистохоледохолитиазе — у 98%, а внут ривенная холеграфия. которую при желтухе

Эндоскопия в гастроэнтерологии

не применяли, оказалась эффективной со ответственно только у 45, 43 и 2 7 % больных.

Внастоящее время диагностическая ценность

ЭР П Х Г оценивается выше, чем других мето дик прямого контрастирования, поскольку холангиографию сочетают с визуальным об следованием двенадцатиперстной кишки, биопсией и получением изображения прото ков поджелудочной железы.

При интерпретации холангиограмм [КаЬауакЫ 5., 1979; ^ к а р г п а М., 1980] возни кают трудности: 1) при дифференциальной диагностике конкрементов и пузырьков воз духа; 2) в предупреждении ошибочных заклю чений в связи с «маскировкой» камней контрастным веществом; 3) при выборе тактики ведения больных, у которых не полу чено контрастирования всей желчевыводящей системы, прежде всего желчного пузыря.

Пузырьки воздуха выглядят на холангиограммах как дефекты наполнения, имеющие либо абсолютно округлую форму при не больших размерах, либо вытянутую, оваль ную. Размеры пузырьков изменчивы, они могут делиться па мелкие пузырьки и сливаться друг с другом в более крупные. Особенностями таких «дефектов наполнения» являются их подвижность и способность перемещаться при изменении положения больного и введении контрастного вещества. При его аспирации из протоков исчезают и «дефекты наполнения».

Все изложенное выше позволяет дифферен цировать пузырьки воздуха и конкременты. При интерпретации рентгенологического симптома «дефекта наполнения» количество ошибок минимально лишь при тщательном телевизионном контроле. В спорных случаях для облегчения диагностики может быть применена Э Р П Х Г .

При выполнении ЭРПХГ возни кают трудности в диагностике и при выборе тактики лечения в том случае, когда не контрастируется желчный пузырь. Недостаточная информация о состоянии желчного пузыря в неотложной и тем более в плановой хирургии может быть причиной уста новления неполного и неправильного диагноза, а также тактических оши бок. Отсутствие контрастирования желчного пузыря при ЭРПХГ может быть обусловлено различными забо леваниями пузырного протока (кам ни, рубцовая стриктура, перегибы при множественных камнях и большом желчном пузыре), желчного пузыря (тотальное поражение раком или локализация опухоли в области шей ки желчного пузыря с блокадой

189

пузырного протока, множественный холецистолитиаз, «сморщенный» и «отключенный» желчный пузырь, концентрированная желчь) и общего желчного протока (холедохолитиаз, холангит, доброкачественные и зло качественные обструкции).

Возможность существования рака желчного пузыря, плохие результаты хирургического лечения которого в связи с поздними операциями обще известны, и опасность развития гной ных осложнений при доброкачествен ной окклюзии пузырного протока обусловливают активную тактику ве дения больных с неконтрастирующимся при ЭРПХГ желчным пузы рем. Она заключается либо в выпол нении лапароскопической холецистографии, либо в проведении оператив ного вмешательства. Решить эту сложную и спорную диагностическую проблему можно с помощью РПХС, позволяющей визуализировать не только гепатикохоледох, но так же пузырный проток и желчный пу зырь.

Внедрение в клиническую практику ЭРПХГ позволило решить проблему диагностики не только холелитиаза, но и одного из его серьезных осложне ний — с т е н о з а терминального отдела общего желчного протока и БСД (см. 2.2.3.3). В связи с труд ностями интерпретации рентгеноло гических данных и нередко наблю дающейся идентичностью рентгено логической симптоматики при добро качественных стенозах, раке холедохо и поджелудочной железы в сомни тельных случаях необходимо при менять РПХС. Визуальное обследо вание стенок протока позволяет уста новить характер стриктуры и первич ную локализацию злокачественного процесса.

Дуоденоскопия и ЭРПХГ не толь ко позволили решить проблему диаг ностики желчнокаменной болезни и ее осложнений, но и расширили наши представления об этом заболевании, в частности о возможностях спонтан ного отхождения камней, путях их миграции и т.д.