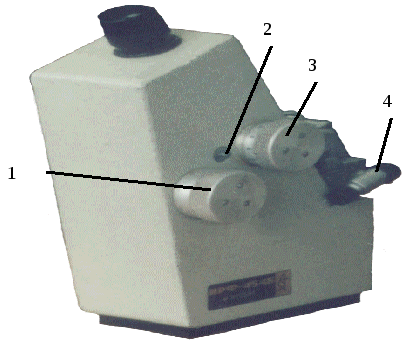

Устройство и работа рефрактометра ирф–454

Прибор состоит из металлического корпуса, в котором смонтированы основные узлы. На корпусе размещены маховики 1,3 (рис 2.1) и заглушка 2, направляющие типа “ласточкин хвост” 1,13 (рис 2.4) для остановки рефрактометрических блоков, в верхней части корпуса размещен окуляр. Корпус закрыт крышкой, на которой смонтированы светофильтр и зеркало 11. Рефрактометрический блок состоит из двух частей: верхней и нижней. Нижняя неподвижная часть является измерительной, а верхняя – осветительной призмой. Осветительную призму за рукоятку 8 отклоняют на угол 100.

Рис 2.1.

Рис 2.2.

Рис 2.3.

Рис 2.4.

Нахождение границы раздела светотени и совмещение ее с перекрестием сетки 8 (рис.2.3.) осуществляют поворотом зеркала и вращением маховика 1 (фото 2.3). Величина показателя преломления исследуемого вещества со шкалы 16 (фото 2.3.) системой – призма 15, объектив 12, зеркало 11, призма 10 – проецируется в фокальную плоскость окуляра.

Внутри рефрактометра смонтирован компенсатор, который служит для устранения окрашенности наблюдаемой границы раздела света и тени и определения средней дисперсии.

Компенсатор состоит из двух призм прямого зрения (призмы Амичи). Призмы Амичи маховиком 3 (фото 2.1.) поворачиваются одновременно в разные стороны, изменяя при этом угловую дисперсию компенсатора и устраняя цветную кайму границы раздела света и тени. Зеркало 11 служит для подсветки шкалы и имеет разворот в двух плоскостях.

Все измерения проводят в “белом” свете (дневном или электрическом).

Показатель преломления прозрачных сред определяется в проходящем свете, а полупрозрачных и мутных в отраженном.

Несколько капель исследуемой жидкости помещают между двумя гипотенузными гранями АВ призмы 1 и А1В1призмы 3 (рис 2.2.). Лучи света проходят осветительную призму 3, рассеиваясь на выходе матовой гранью А1В1; входят в исследуемую жидкость и падают на полированную грань АВ измерительной призмы 1 под разными углами. Наибольший возможный угол падения лучей, падающих на грань АВ, равен 900. Эти скользящие вдоль поверхности АВ лучи после преломления призмой 1 определяют границу распространения света. Так как им соответствует предельный угол преломления. Предельный угол преломлениясвязан с угломвыхода луча из измерительной призмы. При рассмотрении пучка лучей, выходящих из призмы 2 (рис 2.3.) в зрительную трубу 7,8,9 верхняя часть поля зрения последней будет освещена, а нижняя останется темной. Получаемая граница светотени определяется лучом, выходящим из призмы 2 под предельным углом. Граница светотени с перекрестием, штрихи шкалы 16, и отсчетный штрих призмы 10 оптической системы 16, 12, 11 проектируется в фокальную плоскость окуляра 9. Наблюдая в окуляр 9, совмещают границу светотени с перекрестием сетки 8, разворачивая зеркало 4 и жестко связанную с ним шкалу 16, и снимают с этой шкалы отсчет величины показателя преломления. Для охромотизации границы светотени и измерения средней дисперсии служит компенсатор, состоящий из двух призм Амичи 6.Для подсветки шкалы 16 и окраски поля зрения служит зеркало 13 и светофильтр 14. При работе в отраженном свете измерительную призму 2 подсвечивают зеркалом 1.