- •Тема №1.

- •Исторические жанры, опираясь в своем развитии на соответствующие жанры фольклора, вырабатывают специфические книжные

- •Одним из древнейших дошедших до нас величайших исторических и литературных памятников второй половины

- •«Повесть временных лет» и ее создатель.

- •В 1039 г. в Киеве учредили митрополию -

- •Литература периода феодальной раздробленности Руси (2-я треть XII – первая половина XIII вв.).

- •Великий Новгород и Новгородские летописи

- •Крупным политическим и культурным центром становится в XII в. Смоленск. О характере его

- •Памятник Кириллу Туровскому в городе Минске. Иконное изображение писателя.

- •«Слова» Кирилла Туровского необычайно четки по композиции,

- •Литература южной и юго-западной Руси. Традиции «Повести временных лет» были продолжены Киевской летописью,

- •Похвалой галицкому князю Роману, состоящей из целого ряда поэтических сравнений, открывается летопись: «Устремил

- •Литература северо-восточной Руси. С середины XII в. на

- •Города Владимир и Суздаль.

- •«Киево-Печерский патерик». В первой половине XIII в.

- •Позже сказания Симона и Поликарпа были объединены

- •Киево-Печерская Лавра

- •Тема №3.

- •Поэтический план «Задонщины» состоит из двух частей:

- •Воины Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, подобно детям Всеволода,

- •Иллюстрация к «Задонщине»

- •Творчество Епифания Премудрого. Значительный вклад в развитие

- •«Житие Стефана Пермского» было написано Епифанием, по-видимому,

- •Центральное место занимает в житии описание миссионерской деятельности Стефана. Он живет длительное время

- •Главную заслугу Стефана Епифаний видит в его просветительской

- •В «Плаче пермских людей» Епифаний передаст «сердечную тугу»,

- •Около 1417—1418 гг. Епифаний создал «Житие Сергия

- •Фреска с изображением Епифания Премудрого. Станица житийной литературы Епифания

- •Тема №4.

- •Другую группировку в русской церкви, оформившуюся к началу XVI в., возглавил Нил Сорский

- •Нил Сорский и Иосиф Волоцкий

- •Публицистика

- •Максим Грек (1480—1556). Большую роль в истории древнерусской

- •Келья Максиам Грека в Чудовом монастыре становится

- •Активная защита «нестяжательства», обличение

- •Прп. Максима Грека (1556). Максим Грек (в миру Триволис Михаил)

- •Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным.

- •Послание, как гласит легенда, было вручено царю верны слугою

- •Грозного раздражают ядовитые упреки Курбского, суровый

- •Вспоминает Грозный и грандиозный московский

- •Выученик «заволжских старцев», воспитанный в строгой

- •В послании, написанном в Вольмаре, Грозный перечисляет те

- •Иван Грозный и Андрей Курбский

- •Обобщающие произведения

- •«Повесть о Петре и Февронии» была создана в

- •Тема №5.

- •Михаил Федорович Романов. Алексей Михайлович Романов

- •Раскол в русской церкви и его сущность. В XVII в. церковь

- •В 1652 г. умер патриарх Иосиф, и на патриарший престол был избран

- •Противоречивая сущность раскола сказалась на деятельности

- •Патриарх Никон и царь АлексейМихайлович

- •«Житие протопопа Аввакума им самим написанное». Аввакум так

- •Увековеченье памяти Протопопа Аввакума

- •Обличая представителей церковной и светской власти, Аввакум не

- •В стиле жития протопоп использует форму сказа — неторопливого рассказа от

- •В. И. Суриков Боярыня Морозова.

- •Тема №6.

- •Бытовые повести «Повесть о Горе-Злочастии». Центральная тема повести —

- •«Повесть о Фроле Скобееве». Если герои повестей о Горе и

- •«Повесть о Шемякином суде». В «Повести о Шемякином суде»

- •«Повесть о Куре и Лисице». В аллегорических образах русской

- •Проблема барокко в русской литературе. Термин «барокко» был введен

- •Необходимо разграничивать два различных аспекта в содержании

- •Тема №7.

- •Рифмованными виршами завершается «Летописная книга», приписываемая

- •Большую роль в развитии силлабической поэзии сыграло творчество

- •Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Кариона Истомина

- •Большое значение придавал Полоцкий развитию печати: «Ничто бо тако славу разширяет, яко же

- •Своим поэтическим произведениям Полоцкий придавал большое

- •Например, сатира «Монах» строится на противопоставлении идеала и

- •Язык поэзии С. Полоцкого чисто книжный, подчеркивающий

- •С рядом наставлений 11–летнему Петру выступает поэт в

- •Тема 8. Возникновение русской драматургии.

- •Думный дворянин Артемон Сергеевич

- •Грегори был не только первым режиссером, но и первым

- •Развитие школьного театра. Жанр школьной драмы был хорошо

- •В пьесе конфликт разрешается торжеством отцовской морали.

- •Интермедии, написанные самим Симеоном Полоцким, до нас

- •Дмитрий Ростовский, Феофан Прокопович

- •Тема 9.

- •Петр I. Великий. Первый русский император.

- •Литература петровского времени

- •Многочисленное духовное сословие к реформам было настроено

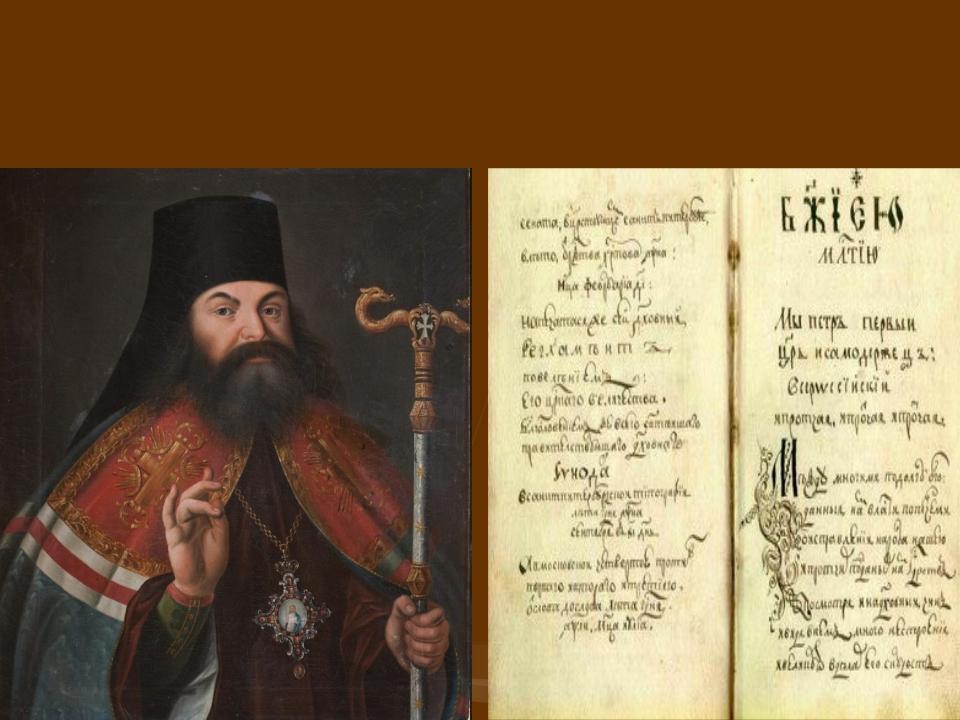

- •Портрет Феофана (Прокоповича), архиепископа

- •Самым ревностным сотрудником Петра был Феофан

- •Время Петра начинало создавать своих людей. Любопытны,

- •Наплыв киевской учености в Москву был началом новой

- •В русской жизни явился человек исполинской силы характера и замыслов, который как бы

- •Изменилась самая внешность книги. Так называемая гражданская азбука отделила светскую книгу от церковной.

- •Тема 10.

- •Классицизм - особый творческий метод отображения действительности.

- •4. Персонажи классицистического произведения всегда являются выразителями одной отвлечённой идеи, в их характере

- •Тема 11.

- •Наиболее видным из первых деятелей новой литературной эпохи,

- •"Мало пользует тебя звать хоть сыном царским,

- •Кантемир писал и в других жанрах. Среди

- •Тредиаковский Василий Кириллович (22.02[5.03]. 1703—

- •В литературных спорах 1740—50-х с Ломоносовым и А. П. Сумароковым взгляды Тредиаковского на

- •Тема 12.

- •"Архангельский мужик", первый из деятелей русской культуры

- •Каждому стилю соответствуют свои жанры:

- •Она завершается гимном науке, призывом к юношам дерзать

- •Александр Сумароков

- •Первый российский частный журнал "Трудолюбивая пчела" А.П. Сумарокова.

- •В 1759 издавал первый русский литературный журнал "Трудолюбивая пчела", выступавший на стороне придворной

- •При Екатерине II русский абсолютизм достиг невиданного

Развитие школьного театра. Жанр школьной драмы был хорошо

известен воспитанникам Киево-Могилянской академии, где он использовался в нравственно-воспитательных целях и служил средством борьбы с католическим влиянием. Свою пьесу «О Навуходоносоре царе» Симеон Полоцкий предназначал для придворного театра. «Комидия притчи о блуднем сыне» (1673— 1678 гг.), вероятно, разыгрывалась для назидательного представления выпускниками Московской школы.

«Комидия притчи о блуднем сыне». Написанная на сюжет евангельской притчи, «Комидия притчи о блуднем сыне» состоит из пролога, 6 действий и эпилога. Пролог к «Комидии» — своеобразная теоретическая декларация. В ней доказывается преимущество зрительного наглядного восприятия материала перед словесным:

Не тако слово в памяти держится,

Яко же еще что делом явится.

Симеон Полоцкий аргументирует необходимость введения «утехи ради» зрителя веселой интермедии, чтобы серьезное содержание пьесы не надоедало.

Автор также ставит вопрос о высокой нравственной пользе театрального представления:

Велию пользу может притча дати,

Токмо извольте прилежно внимати.

Основной конфликт пьесы отражает известное нам по бытовой повести столкновение двух мировоззрений, двух типов отношений к жизни: с одной стороны, отец и старший сын, готовый «отчия воли прилежно слушати» и в «послушании живот свой кончати», с другой —

«блудный», стремящийся уйти из-под родительского крова, освободиться от отцовской опеки, чтобы «весь мир посещати» и жить свободно по своей воле.

В пьесе конфликт разрешается торжеством отцовской морали.

Промотав все свое богатство в чужих краях, «блудный» вынужден пасти свиней и, чтобы окончательно не пропасть, возвращается под родительский кров, признав свою вину. Порок наказан, и добродетель торжествует. Дидактический смысл пьесы раскрывается в эпилоге:

Юным се образ старейших слушати, На младый разум свой не уповати; Старим — да юных добре наставляют,

Ничто на волю младых не спущают...

Пьеса ярко отразила стремление молодежи к усвоению европейских форм культуры и в то же время показала, что часть молодого поколения усваивает эти новые формы весьма поверхностно, чисто внешне.

Симеон Полоцкий стремился поднять значение «Комидии» до уровня дидактического наглядного обобщенного примера. Персонажи пьесы лишены конкретных индивидуальных черт, даже собственных имен — это обобщенные собирательные образы: отца, старшего послушного сына и младшего непокорного — «блудного». Однако в пьесе Блудный сын имеет свою национальную и социальную принадлежность. Он сын родовитых родителей, действие «Комидии» происходит в России, причиной его разорения являются «злые слуги», жертвой которых становится доверчивый юноша.

В соответствии с условиями школьного театра количество действующих лиц в «Комидии» невелико. Действие развивается в строгой логической последовательности. Персонажи четко делятся на

положительных и отрицательных. Аллегорические фигуры отсутствуют. Каждое действие заканчивается пением хора и интермедией, которая, как уже отмечалось, ставила целью развлечь зрителя, внести комическую разрядку в общий серьезный тон основного действия.

Интермедии, написанные самим Симеоном Полоцким, до нас

не дошли, но об их характере можно судить по другим сохранившимся интермедиям. Это забавные, комические сценки преимущественно бытового содержания. В них изображаются обыкновенные люди, осмеиваются глупость, тупость, невежество, пьянство и т. п. Отражая смешные стороны повседневной жизни, интермедия служила основой для дальнейшего развития жанра собственно комедии.

Большую роль в развитии школьной драматургии сыграл

Дмитрий Ростовский (1651—1709). Для учащихся духовных школ Ростова, Ярославля им были написаны

«Рождественская драма», «Успенская драма» и «Грешник кающийся». Они отличаются стройностью композиции, сценичностью и в ряде случаев живостью диалога. Связанные с традициями украинской школьной драмы, они делают значительный шаг вперед по пути освобождения от средневековой схоластической условности.

Школьная драма стоит в преддверии классицистической драматургии: логически последовательное развитие

действия, четкость композиции, деление персонажей на положительные и отрицательные, дидактизм, стремление к логически обобщенному изображению явлений действительности — вот те элементы классицистической драматургии, которые начинают складываться в школьном театре.  В начале XVIII в. традиции школьной драмы продолжил Феофан Прокопович, превративший школьную пьесу в орудие

В начале XVIII в. традиции школьной драмы продолжил Феофан Прокопович, превративший школьную пьесу в орудие

политической сатиры.

Дмитрий Ростовский, Феофан Прокопович

Тема 9.

Своеобразие русской литературы XVIII века. Литература Петровской эпохи. Феофан Прокопович

Первого января 1700 года по указу Петра Первого неожиданно для всех было отпраздновано наступление "нового года и столетнего века".

Отныне россияне должны были жить по новому календарю. Дворянам велено было носить немецкое платье и стричь бороды. Быт, образование и даже церковное управление приобретают светский характер. При активной поддержке Петра создается и новая светская литература.

"Словесность наша явилась вдруг в XVIII веке", - писал А.С.

Пушкин.

Хотя к началу этого столетия русская литература прошла многовековой путь развития, создатели новой культуры -

сторонники нововведений Петра - видели в прошлом не опору,

а нечто устаревшее, что следует переделать. Петровские реформы они понимали как сотворение России из мрака исторического небытия. Противники Петра, напротив, видели в преобразованиях гибель старинных устоев Московского государства. Но внезапность, масштабность перемен, их  последствия ощутили все.

последствия ощутили все.

Петр I. Великий. Первый русский император.

Литература петровского времени

Начало XVIII века было бурным для России. Создание собственного флота, войны за выход к морским путям, развитие промышленности, расцвет торговли,

строительство новых городов - все это не могло не отразиться на росте национального сознания. Люди Петровских времен чувствовали свою причастность к историческим событиям, величие которых они ощущали на своих судьбах. Ушла в прошлое боярская Россия.  Время требовало дел. Каждый обязан был трудиться на пользу общества и государства, подражая неустанному "работнику на троне". Всякое явление оценивалось прежде всего с точки зрения его полезности. Словесность же могла быть полезна в том случае, если она прославляла успехи России и разъясняла государеву волю. Поэтому главные качества литературы этой эпохи - злободневность,

Время требовало дел. Каждый обязан был трудиться на пользу общества и государства, подражая неустанному "работнику на троне". Всякое явление оценивалось прежде всего с точки зрения его полезности. Словесность же могла быть полезна в том случае, если она прославляла успехи России и разъясняла государеву волю. Поэтому главные качества литературы этой эпохи - злободневность,

жизнеутверждающий пафос и установка на общедоступность. Так в 1706 году появились, так

называемые " школьные драмы", пьесы, написанные преподавателями духовных учебных заведений. Школьная драма могла наполняться политическим содержанием. В пьесе, написанной в 1710 году по случаю победы под Полтавой, библейский царь Давид прямо уподоблен Петру Первому: как Давид победил великана

Давид победил великана

Голиафа, так и Петр победил шведского короля Карла XII.

Многочисленное духовное сословие к реформам было настроено

враждебно. Петр не раз безуспешно пытался привлечь на свою сторону деятелей Церкви. Он искал верных людей, которые

обладали бы даром слова и убеждения и послушно проводили его линию среди духовенства.

Таким человеком стал Феофан Прокопович, церковный деятель и писатель. Проповеди Феофана - всегда политические выступления, талантливое изложение официальной точки зрения. Их печатали в государственных типографиях и рассылали по церквам. Большие публицистические сочинения Феофана - "Духовный регламент" (1721г) и "Правда воли монаршей"(1722г) - написаны по поручению Петра. Они посвящены обоснованию неограниченной власти монарха над жизнью подданных.  Разнообразно поэтическое творчество Прокоповича. Он сочиняет духовные вирши, элегии, эпиграммы. Его "Песнь победная на пресловутую победу Полтавскую"(1709) положила начало многочисленным одам восемнадцатого века на победы русского оружия.

Разнообразно поэтическое творчество Прокоповича. Он сочиняет духовные вирши, элегии, эпиграммы. Его "Песнь победная на пресловутую победу Полтавскую"(1709) положила начало многочисленным одам восемнадцатого века на победы русского оружия.

Феофан был не только практиком, но и теоретиком литературы. Он составил курсы " Поэтики" и " Риторики" (1706-1707г) на латинском языке. В этих трудах он отстаивал литературу, как искусство, подчиняющееся строгим правилам, приносящее" услаждение и пользу". В стихах он требовал ясности и осуждал "темноту" ученой поэзии XVII века. В "Риторике" он, вслед за европейскими авторами, предложил различать три стиля: "высокий","средний" и "низкий", закрепляя каждый из них за  конкретными жанрами. Трактаты Прокоповича не были

конкретными жанрами. Трактаты Прокоповича не были

своевременно изданы, но стали известны теоретикам русского классицизма, - Ломоносов изучал их в рукописи.

Портрет Феофана (Прокоповича), архиепископа

Новгородского. Духовный регламент Петра Великого. Составлен Феофаном Прокоповичем.

Самым ревностным сотрудником Петра был Феофан

Прокопович (1681 - 1736). Феофан был в жизни тогдашнего русского общества явлением исключительным, но весьма характерным: человек сильного ума, ученый-богослов,

влиятельный иерарх и участник в законодательстве, он был в свое время наиболее образованным человеком в русском обществе. Это была именно такая сила, какая нужна была Петру: человек с умом именно критическим, он, как и сам Петр, был чужд всякому фанатизму и хотел опираться только на здравый смысл. Когда уже после смерти Петра съехались в Петербург немецкие ученые в только что открытую академию, Феофан стал с ними в  самые дружеские отношения; по его смерти один из них, Байер, оставил самые восторженные отзывы о великом его уме и учености. Такими же питомцами киевской школы были другие сотрудники Петра, переводчики и проповедники: Феофилакт Лопатинский , Бужинский и др.

самые дружеские отношения; по его смерти один из них, Байер, оставил самые восторженные отзывы о великом его уме и учености. Такими же питомцами киевской школы были другие сотрудники Петра, переводчики и проповедники: Феофилакт Лопатинский , Бужинский и др.

Под крылом Феофана установилась литературная деятельность князя Антиоха Кантемира (1708 - 1744): сын молдавского господаря, учившийся в России, по рождению и школе чуждый старому преданию, он вооружился против старины именно потому, что видел в ней вражду к новому образованию, которое понимал как жизненную необходимость. Его ставят обыкновенно во главе новой литературы как сатирика, воспитавшегося на идеях реформы. Фактически это не вполне точно, так как сатиры его были изданы в первый раз много спустя после его смерти, когда в литературе проходил уже Ломоносов, а его стихотворная форма

- силлабический стих, наследие от времен Симеона Полоцкого - в это время давно устарела.

от времен Симеона Полоцкого - в это время давно устарела.