- •Тема №1.

- •Исторические жанры, опираясь в своем развитии на соответствующие жанры фольклора, вырабатывают специфические книжные

- •Одним из древнейших дошедших до нас величайших исторических и литературных памятников второй половины

- •«Повесть временных лет» и ее создатель.

- •В 1039 г. в Киеве учредили митрополию -

- •Литература периода феодальной раздробленности Руси (2-я треть XII – первая половина XIII вв.).

- •Великий Новгород и Новгородские летописи

- •Крупным политическим и культурным центром становится в XII в. Смоленск. О характере его

- •Памятник Кириллу Туровскому в городе Минске. Иконное изображение писателя.

- •«Слова» Кирилла Туровского необычайно четки по композиции,

- •Литература южной и юго-западной Руси. Традиции «Повести временных лет» были продолжены Киевской летописью,

- •Похвалой галицкому князю Роману, состоящей из целого ряда поэтических сравнений, открывается летопись: «Устремил

- •Литература северо-восточной Руси. С середины XII в. на

- •Города Владимир и Суздаль.

- •«Киево-Печерский патерик». В первой половине XIII в.

- •Позже сказания Симона и Поликарпа были объединены

- •Киево-Печерская Лавра

- •Тема №3.

- •Поэтический план «Задонщины» состоит из двух частей:

- •Воины Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, подобно детям Всеволода,

- •Иллюстрация к «Задонщине»

- •Творчество Епифания Премудрого. Значительный вклад в развитие

- •«Житие Стефана Пермского» было написано Епифанием, по-видимому,

- •Центральное место занимает в житии описание миссионерской деятельности Стефана. Он живет длительное время

- •Главную заслугу Стефана Епифаний видит в его просветительской

- •В «Плаче пермских людей» Епифаний передаст «сердечную тугу»,

- •Около 1417—1418 гг. Епифаний создал «Житие Сергия

- •Фреска с изображением Епифания Премудрого. Станица житийной литературы Епифания

- •Тема №4.

- •Другую группировку в русской церкви, оформившуюся к началу XVI в., возглавил Нил Сорский

- •Нил Сорский и Иосиф Волоцкий

- •Публицистика

- •Максим Грек (1480—1556). Большую роль в истории древнерусской

- •Келья Максиам Грека в Чудовом монастыре становится

- •Активная защита «нестяжательства», обличение

- •Прп. Максима Грека (1556). Максим Грек (в миру Триволис Михаил)

- •Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным.

- •Послание, как гласит легенда, было вручено царю верны слугою

- •Грозного раздражают ядовитые упреки Курбского, суровый

- •Вспоминает Грозный и грандиозный московский

- •Выученик «заволжских старцев», воспитанный в строгой

- •В послании, написанном в Вольмаре, Грозный перечисляет те

- •Иван Грозный и Андрей Курбский

- •Обобщающие произведения

- •«Повесть о Петре и Февронии» была создана в

- •Тема №5.

- •Михаил Федорович Романов. Алексей Михайлович Романов

- •Раскол в русской церкви и его сущность. В XVII в. церковь

- •В 1652 г. умер патриарх Иосиф, и на патриарший престол был избран

- •Противоречивая сущность раскола сказалась на деятельности

- •Патриарх Никон и царь АлексейМихайлович

- •«Житие протопопа Аввакума им самим написанное». Аввакум так

- •Увековеченье памяти Протопопа Аввакума

- •Обличая представителей церковной и светской власти, Аввакум не

- •В стиле жития протопоп использует форму сказа — неторопливого рассказа от

- •В. И. Суриков Боярыня Морозова.

- •Тема №6.

- •Бытовые повести «Повесть о Горе-Злочастии». Центральная тема повести —

- •«Повесть о Фроле Скобееве». Если герои повестей о Горе и

- •«Повесть о Шемякином суде». В «Повести о Шемякином суде»

- •«Повесть о Куре и Лисице». В аллегорических образах русской

- •Проблема барокко в русской литературе. Термин «барокко» был введен

- •Необходимо разграничивать два различных аспекта в содержании

- •Тема №7.

- •Рифмованными виршами завершается «Летописная книга», приписываемая

- •Большую роль в развитии силлабической поэзии сыграло творчество

- •Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Кариона Истомина

- •Большое значение придавал Полоцкий развитию печати: «Ничто бо тако славу разширяет, яко же

- •Своим поэтическим произведениям Полоцкий придавал большое

- •Например, сатира «Монах» строится на противопоставлении идеала и

- •Язык поэзии С. Полоцкого чисто книжный, подчеркивающий

- •С рядом наставлений 11–летнему Петру выступает поэт в

- •Тема 8. Возникновение русской драматургии.

- •Думный дворянин Артемон Сергеевич

- •Грегори был не только первым режиссером, но и первым

- •Развитие школьного театра. Жанр школьной драмы был хорошо

- •В пьесе конфликт разрешается торжеством отцовской морали.

- •Интермедии, написанные самим Симеоном Полоцким, до нас

- •Дмитрий Ростовский, Феофан Прокопович

- •Тема 9.

- •Петр I. Великий. Первый русский император.

- •Литература петровского времени

- •Многочисленное духовное сословие к реформам было настроено

- •Портрет Феофана (Прокоповича), архиепископа

- •Самым ревностным сотрудником Петра был Феофан

- •Время Петра начинало создавать своих людей. Любопытны,

- •Наплыв киевской учености в Москву был началом новой

- •В русской жизни явился человек исполинской силы характера и замыслов, который как бы

- •Изменилась самая внешность книги. Так называемая гражданская азбука отделила светскую книгу от церковной.

- •Тема 10.

- •Классицизм - особый творческий метод отображения действительности.

- •4. Персонажи классицистического произведения всегда являются выразителями одной отвлечённой идеи, в их характере

- •Тема 11.

- •Наиболее видным из первых деятелей новой литературной эпохи,

- •"Мало пользует тебя звать хоть сыном царским,

- •Кантемир писал и в других жанрах. Среди

- •Тредиаковский Василий Кириллович (22.02[5.03]. 1703—

- •В литературных спорах 1740—50-х с Ломоносовым и А. П. Сумароковым взгляды Тредиаковского на

- •Тема 12.

- •"Архангельский мужик", первый из деятелей русской культуры

- •Каждому стилю соответствуют свои жанры:

- •Она завершается гимном науке, призывом к юношам дерзать

- •Александр Сумароков

- •Первый российский частный журнал "Трудолюбивая пчела" А.П. Сумарокова.

- •В 1759 издавал первый русский литературный журнал "Трудолюбивая пчела", выступавший на стороне придворной

- •При Екатерине II русский абсолютизм достиг невиданного

Бытовые повести «Повесть о Горе-Злочастии». Центральная тема повести —

тема трагической судьбы молодого поколения, старающегос порвать со старыми формами семейно-бытового уклада,

домостроевской моралью.

Молодец вырос в патриархальной купеческой семье, окруженный неусыпными заботами и попечением любящих родителей. Однако он рвется на свободу из-под родного крова, жаждет жить по своей воле, а не по родительским наставлениям.  Однако теперь уже Горе не желает отпускать свою жертву. Оно упорно и неотступно преследует Молодца, издеваясь над всеми его попытками убежать от своей «злочастной доли». Идя с Молодцом «под руку», Горе «научает» его «богато жить — убити

Однако теперь уже Горе не желает отпускать свою жертву. Оно упорно и неотступно преследует Молодца, издеваясь над всеми его попытками убежать от своей «злочастной доли». Идя с Молодцом «под руку», Горе «научает» его «богато жить — убити

и ограбить». Это и заставляет Молодца вспомнить «спасенный путь» и уйти в монастырь. Для героя и автора повести монастырь является отнюдь не идеалом праведной жизни, а последней

возможностью спастись от своей злочастной доли.

Судьба Молодца излагается в форме его жития, но повесть уже

не имеет ничего общего с традиционной агиографией. Перед нами типично светская бытовая биографическая повесть.

«Повесть о Савве Грудцыне». Тематически к «Повести о Горе

и Злочастии» близка «Повесть о Савве Грудцыне», созданная в 70-е годы XVII в. В этой повести также раскрывается тема взаимоотношений двух поколений, противопоставляются два типа отношений к жизни. Основа сюжета — жизнь купеческого сына Саввы Грудцына, полная тревог и приключений.

«Повесть о Фроле Скобееве». Если герои повестей о Горе и

Злочастии и Савве Грудцыне в своем стремлении выйти за пределы традиционных норм морали, бытовых отношений терпят поражение, то бедный дворянин Фрол Скобеев, герой одноименной повести, уже беззастенчиво попирает этические нормы, добиваясь личного успеха в жизни: материального благополучия и прочного общественного положения.

«Повесть о Карпе Сутулове». Эта повесть является связующим звеном жанра бытовой и сатирической плутовской новеллы. В этом произведении сатира начинает занимать преобладающее  место.

место.

Сатирическое изображение развратных нравов духовенства и купечества сближает «Повесть о Карпе Сутулове» с произведениями демократической сатиры второй половины XVII в.

Демократическая сатира

Одним из самых примечательных явлений литературы второй половины XVII в. является оформление и развитие сатиры как самостоятельного литературного жанра, что обусловлено

спецификой жизни того времени.

Таким образом, русская действительность «бунташного» XVII столетия и была той почвой, на которой возникла сатира. Социальная острота, антифеодальная направленность литературной сатиры сближали се с народной устно-поэтической сатирой, которая служила тем неиссякаемым источником, откуда черпала она свои художественно-изобразительные средства.  Обличению системы судопроизводства, опиравшейся на Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г., посвящены повести о

Обличению системы судопроизводства, опиравшейся на Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г., посвящены повести о

Шемякином суде и о Ерше Ершовиче.

«Повесть о Шемякином суде». В «Повести о Шемякином суде»

объектом сатирического обличения выступает судья Шемяка, взяточник и крючкотвор. Прельщенный возможностью богатого «посула», он казуистически толкует законы. Формально обвинив ответчика, «убогого» (бедного) крестьянина, Шемяка применяет к нему ту возмездную форму наказания, которая предусматривалась Уложением 1649 г. Судья не допустил никаких отступлений от юридических норм, но своим решением поставил «истцов» — богатого крестьянина, попа и горожанина — в такое положение, что они вынуждены откупаться от «убогого», чтобы тот не требовал выполнения постановления суда.

«Повесть о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове». Ярким сатирическим изображением практики воеводского суда, введенного в 60—80х годах XVII столетия, является повесть о Ерше Ершовиче, дошедшая до нас в четырех редакциях.

Повесть изображает одно из характерных явлений своего времени — земельную тяжбу, которую ведут крестьяне — «божий сироты» Лещ и Голавль и «лихой человек», «ябедник», «разбойник», «боярский сын Ерш».

«Азбука о голом и небогатом человеке». Герой повести —

«голый и небогатый» человек, повествующий с едкой иронией о своей горестной судьбе. Причину своих бедствий он видит в «лихих людях» — богачах. «Калязинская челобитная». Большое место в сатирической литературе XVII в. занимает антиклерикальная тема. Объектом сатирического обличения повесть избирает один из  крупнейших монастырей Руси — Калязинский мужской монастырь, что позволяет автору раскрыть типичные черты жизни русского монашества XVII в.

крупнейших монастырей Руси — Калязинский мужской монастырь, что позволяет автору раскрыть типичные черты жизни русского монашества XVII в.

«Повесть о Куре и Лисице». В аллегорических образах русской

народной сказки о животных обличает лицемерие и ханжество попов и монахов, внутреннюю фальшь их формального благочестия «Повесть о Куре и Лисице». В хитрой, лицемерной ханже Лисе нетрудно узнать типичного священнослужителя, который елейными «божественными словесами» прикрывает свои низменные корыстные цели. Стоило тольк Лисе заманить Кура и схватить в когти, как с нее спадает елейная маск исповедницы, печалящейся о грехах Кура. Теперь Лиса исчисляет личны обиды, которые причинил ей Кур, помешав опустошить курятник. «Повесть о бражнике». На смелой антитезе — «бражник» и пребывающие в раю «святые» — построена «Повесть о бражнике».  «Праздник кабацких ярыжек». Повесть обличает «государственную систему» организации пьянства через «царев кабак». В целях пополнения государственной казны в середине XVII в. была введена монополия на производство и продажу спиртных напитков. Вся страна была покрыта сетью «царевых кабаков», во главе которых стояли «целовальники», прозванные так потому, что давали клятву — целовали крест — «бесстрашно за прибыль ожидать его государевы милости, и в том приборе никакого себе опасения не держать, питухов не отгонять».

«Праздник кабацких ярыжек». Повесть обличает «государственную систему» организации пьянства через «царев кабак». В целях пополнения государственной казны в середине XVII в. была введена монополия на производство и продажу спиртных напитков. Вся страна была покрыта сетью «царевых кабаков», во главе которых стояли «целовальники», прозванные так потому, что давали клятву — целовали крест — «бесстрашно за прибыль ожидать его государевы милости, и в том приборе никакого себе опасения не держать, питухов не отгонять».

Обличая непорядки феодально-крепостнического строя, демократическая сатира не могла, однако, указать пути их устранения. Демократическая сатира XVII в. сделала огромный шаг на пути сближения литературы с жизнью и заложила основы сатирического направления, которое развивалось в русской литературе XVIII в. и достигло небывалых вершин в XIX в.

Процесс демократизации литературы встречает ответную реакцию со стороны господствующих сословий. В придворных правительственны

кругах насаждается искусственный нормативный церемониальны стиль, элементы украинского барокко.

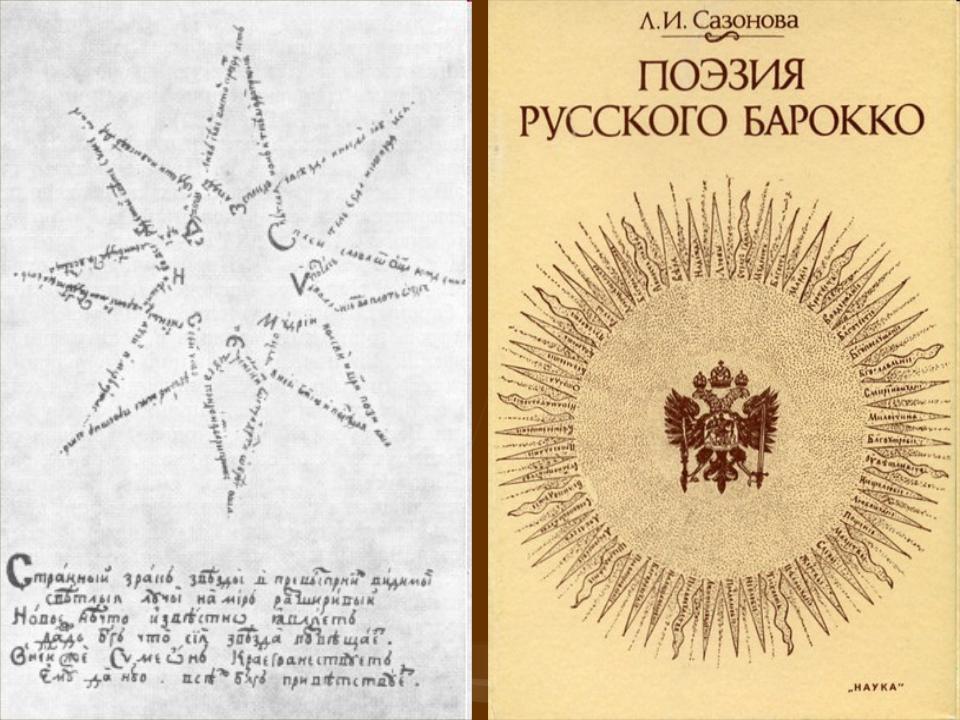

Проблема барокко в русской литературе. Термин «барокко» был введен

сторонниками классицизма в XVIII в. для обозначения искусства грубого, безвкусного, «варварского» и первоначально связывался только с архитектурой и изобразительным искусством. В литературоведение этот термин ввел в 1888 г. Г. Вельфлин в работе «Ренессанс и барокко». Он сделал первую попытку определить признаки барокко, сведя их к

живописности, глубине, открытости формы, т. е. чисто формальным признакам. Современный французский исследователь Жан Руссэ в работе

«Литература века барокко во Франции» (1954) сводит барокко к выражению двух характерных мотивов: непостоянства и декоративности. П. Н. Берков выступил с решительным отрицанием существования русско барокко и поставил вопрос о необходимости рассматривать русскую виршевую поэзию и драматургию конца XVII в. как зарождение нового классицистического направления. С. Матхаузерова пришла к выводу о существовании в русской литературе конца XVII в. двух направлений барокк

национального русского и заимствованного польско-украинского.

Д. С. Лихачев полагает, что следует говорить о существовании только

русского барокко, которое первоначально было заимствовано из польс украинской литературы, но затем приобрело свои специфические

особенности.

В начале 60х годов И. П. Еремин подробно и обстоятельно проанализирова особенности русского барокко в поэзии Симеона Полоцкого. Выводы и наблюдения этого ученого имеют важное значение для уяснения данной проблемы.

Несмотря на значительные расхождения во взглядах на барокко в русской литературе, исследователи установили наиболее существенные формальные признаки этого стиля. Для него характерно эстетическое

выражение преувеличенного пафоса, нарочитой парадности, церемониальности, внешней эмоциональности, избыточное нагромождение в одном произведении, казалось бы, несовместимых стилевых компонентов подвижных форм, аллегоричность, орнаментальность сюжета и языка.

Необходимо разграничивать два различных аспекта в содержании

термина барокко:

а) барокко как художественный метод и стиль, возникший и развивавшийся в определенную историческую эпоху; б) барокко как тип художественного творчества, проявлявшийся в разные исторические периоды.

Барокко как стиль сформировался в России во второй половине XVII века, и обслуживал зарождающийся просвещенный абсолютизм. По своей социальной сущности стиль барокко был аристократическим явлением, противостоящим демократической литературе. Поскольку переход к барокко в русской литературе осуществляется не от  Ренессанса, как на Западе, а непосредственно от средневековья,

Ренессанса, как на Западе, а непосредственно от средневековья,

этот стиль был лишен мистико-пессимистических настроений и носил просветительский характер; его формирование шло путем

секуляризации культуры, т. е. освобождения ее от опеки церкви. Писатели русского барокко, однако, не отвергали полностью религиозных взглядов, но представляли мир усложненно, считали его таинственным, непознаваемым, хотя и устанавливали причинно- следственные связи внешних явлений. Отходя от старого

средневекового религиозного символизма, они пристально всматривались в дела мирские, живую жизнь земного человека и выдвигали требования «разумного» подхода к действительности,

несмотря на признание идеи судьбы и воли бога в сочетании с дидактизмом. На этой системе взглядов строился вымысел, система аллегорий и символов, а также сложная, порой изощренная

структура произведений.

Стиль барокко в русской литературе конца XVII — начала XVIII  века подготовил появление русского классицизма. Он получил наиболее яркое воплощение в стиле виршевой поэзии, придворной

века подготовил появление русского классицизма. Он получил наиболее яркое воплощение в стиле виршевой поэзии, придворной

и школьной драматургии.

Тема №7.

Силлабическая поэзия XVII века. Симеон Полоцкий.

Становление и развитие русской книжной поэзии. Одним из важных факторов истории русской литературы XVII в. было

появление и развитие книжной поэзии. Вопрос об ее истоках, причинах возникновения занимал и занимает многих исследователей. Еще в прошлом столетии сложились две противоположные точки зрения. А. Соболевский считал, что силлабические стихи — вирши (от лат. versus — стих) возникли по влиянием украинской и польской поэзии. Л. Н. Майкоп утверждал, что «первые опыты рифмованных стихов явились, так сказать,

сами собою и, во всяком случае, не как подражание западно европейским силлабическим стихам с рифмами».

Возникновение книжной поэзии относится к первой трети XVII в. и связано с усилением роли городов в культурной жизни страны и стремлением передовых слоев русского общества освоить

достижения европейской культуры, а также, по мнению А. М. Панченко, ослаблением роли фольклора. Русский речевой стих опирается, с одной стороны, на декламационный стих скоморохов а с другой — использует опыт украинско-польской силлабической

поэзии.

В период борьбы русского народа с польской интервенцией, в связи с усилением в литературе эмоционально-публицистического элемента, появляются первые попытки дать образцы стихотворной речи. В «Сказании» Авраамия Палицына часто встречаем

рифмованную организацию повествовательной речи.

Рифмованными виршами завершается «Летописная книга», приписываемая

Катыреву-Ростовскому. Как отмечает Л. И. Тимофеев, стих в этих

произведениях целиком основан на средствах речевой выразительност и не обращается к каким-либо элементам музыкальности. Однако

речевая структура стиха давала некоторую возможность передать внутреннее состояние человека, его индивидуальные переживания. Стих еще не был упорядочен в ритмическом отношении: количество слогов в строке свободно менялось, на чередование ударений внимания не обращалос рифма употреблялась преимущественно глагольная, мужская, женская, дактилическая и гипердактилическая. Эти так называемые досиллабически вирши начинают приобретать все большую популярность.

Однако наряду с досиллабическими виршами уже в первой трети XVII в. появляются силлабические стихи. Они утверждаются преимущественно в жанре послания. Так, в 1622 г. князь С. И. Шаховской «Послание к некоему другу зело полезно о божественных писаниих» завершает 36 рифмованными неравносложными строками.

Поп Иван Наседка заканчивает полемический трактат «Изложение на люторы» силлабическими стихами. «Многие укоризны», обличения пишет виршами князь И. А. Хворостинин. В конце своей жизни он создает полемический стихотворный трактат, направленный против еретиков,—

«Предисловие изложено двоестрочным согласием, краестиховие по буквам» в 1000 стихотворных строк.

В первой половине XVII в. появляются сборники посланий, написанные силлабическим стихом. Один из таких сборников включает стихотворения «справщиков» Печатного двора с довольно разнообразной тематикой. Силлабические книжные песни создаются в начале 50-х годов XVII в. поэтами никоновской школы. Среди этих поэтов выделяется Герман, проявивший особую виртуозность в разработке акростиха, который можно читать справа налево и наоборот, снизу вверх и сверху вниз.

Силлабические вирши начинают использоваться в описаниях гербов, в

«Царском титулярнике» 1672 г., в надписях на иконах, лубочных

картинках.