- •Трубицына г.Н.

- •Магнитогорск 2010 введение

- •1. Санитрано-гигиенические основы вентиляции

- •2. Классификация систем вентиляции

- •3. Способы организации воздухообмена в помещениях

- •4. Исходные данные для расчета систем вентиляции

- •4.1. Расчетные параметры наружного воздуха

- •4.2. Расчетные параметры внутреннего воздуха

- •4.3. Расчетные параметры приточного воздуха

- •4.4. Расчетные параметры удаляемого воздуха

- •5. Определение колличества вредных выделений, поступающих в помещение

- •5.1. Тепловой баланс помещения

- •5.2. Расчет теплопоступлений в помещение

- •5.2.1. Теплопоступления от людей

- •5.2.2. Теплопоступления от оборудования

- •5.2.3. Теплопоступления от остывающей пищи

- •5.2.4. Теплопоступления от искусственного освещения.

- •5.2.5. Теплопоступления от нагретых тонких стенок

- •5.2.6. Теплопоступления от наружных поверхностей промышленных печей

- •5.2.7 Теплопоступления от электродвигателей

- •5.2.8 Теплопоступления от остывающих материалов

- •5.2.9 Теплопоступления в помещение за счёт солнечной радиации

- •5.3 Расчет расходных статей теплового баланса

- •5.3.1 Теплопотери через наружные ограждения

- •5.3.2. Расчёт расхода теплоты на нагрев инфильтрационного воздуха

- •5.3.3 Расход теплоты на нагревание транспортных средств

- •5.4 Определение поступлений влаги в воздух помещений

- •5.4.5 Влагопоступления со смоченных поверхностей

- •5.5 Расчет поступленя в помещение вредных паров и газов

- •5.5.1 Выделение углекислого газа со2 от людей

- •5.5.2 Выделение газов и паров со свободной поверхности, не содержащей воду жидкости

- •5.5.3 Выделения паров и газов через неплотности оборудования

- •6. Расчет воздухообмена в помещении

- •6.1. Определение воздухообмена балансовым методом.

- •6.1.1. Определение требуемых воздухообменов.

- •6.1.2. Частные случаи определения требуемых воздухообменов

- •7. Расчет воздухораспределения в помещении и подбор вентиляционных решеток

- •7.1. Приточные струи

- •7.2. Конструкции воздухораспределителей и устройств воздухоудаления

- •7.3. Подбор воздухораспределителей

- •8. Воздуховоды

- •Достоинства и недостатки различных типов воздуховодов

- •8.2. Вентиляционные каналы

- •8.3. Запорные и регулирующие устройства

- •9. Устройство систем вентиляции

- •9.1. Основные требования к компоновке систем вентиляции

- •9.2. Устройство естественной канальной вентиляции

- •9.3. Устройство механической вентиляции

- •9.3.1. Воздухозаборные устройства

- •9.3.2. Приточные камеры

- •9.3.3. Вытяжные камеры

- •10. Расчет и компоновка калориферной установки

- •10.1. Классификация калориферов

- •10.2. Компоновка калориферов

- •10.3. Расчет калориферов и компоновка калориферной установки

- •10.4. Защита калориферов от замерзания

- •11. Аэродинамический расчет воздуховодов

- •11.1. Расчет воздуховодов систем механической вентиляции.

- •11.2. Аэродинамический расчет воздуховодов естественной вентиляции

- •11. 3. Дефлекторы

- •12. Вентиляторы

- •13. Воздушные фильтры

- •Библиографический список

13. Воздушные фильтры

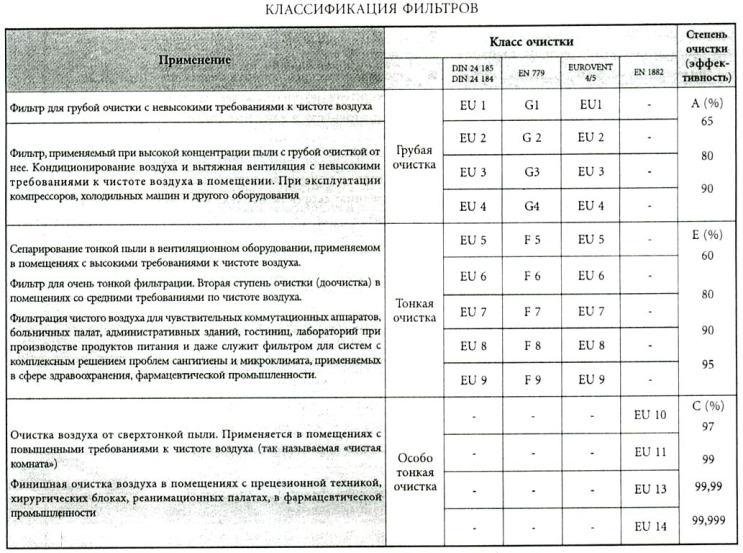

Воздушный фильтр представляет собой устройство для очистки приточного, а в ряде случаев, и вытяжного воздуха. Конструктивное решение фильтра определяется характером пыли (загрязнения) и требуемой чистотой воздуха. По размерам эффективно улавливаемых пылевых частиц в европейских стандартах фильтры делятся на три класса: фильтры грубой, тонкой и особо тонкой очистки. При грубой очистке задерживаются частицы величиной 10 мкм и более, при тонкой – 1 мкм и более, при особо тонкой – частицы меньших размеров, вплоть до 0,1 мкм. В зависимости от эффективности очистки в каждом классе выделяется несколько типов фильтров.

Для определения эксплуатационных характеристик фильтров в зарубежной практике, а в последнее время и отечественными разработчиками, используются несколько стандартов: европейский стандарт EUROVENT 4/5 (EUROVENT – Европейский комитет изготовителей вентиляционного и пневматического оборудования); стандарт США ASHRAE 52-76 (ASHRAE – Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха) и два стандарта Великобритании – BS 6540, применяемый для фильтров грубой и тонкой очистки, и BS 3928 – для фильтров особо тонкой очистки. В отечественной практике для фильтров до 9 класса (предварительная очистка) с 1994 г. действует стандарт EN779, для финишной очистки с 10 класса и выше – 1996 г. EN1882. Все перечисленные выше стандарты содержат довольно близкие параметры, характеризующие различные классы фильтров.

Классификация фильтров соответственно этим стандартам представлена в табл. 13.1.

Таблица 13.1.

Рис. 11.2. Ячейки фильтров грубой очистки:

а – KOFIL (EU1); б – PREFIL (EU2, EU3); в – карманного типа MULTISACK (EU3-EU5).

Фильтровальным материалом в фильтрах грубой очистки служат металлизированные сетки или ткани из синтетических волокон (например, акрила). Конструктивно они могут быть оформлены в виде панелей (ячеек), фильтрующих прокладок, гофрированных листов и пр.

В фильтрах тонкой очистки применяется стеклоткань, причем в ряде случаев со специальной пропиткой. По конструктивному исполнению эти фильтры могут быть карманными, складчатыми, электростатическими, со сменными пластинами. Карманные фильтры (рис. 11.2.) состоят из рамы, изготовленной из оцинкованной стали, наружных сетчатых прокладок и “карманов” из фильтрующего материала, закрепленных специальными зажимами. Герметичность между “карманами” и рамой обеспечивается специальной конструкцией соединений. При этом, если скорость воздуха во фронтальном сечении фильтра составит 2,5 м/с, то в плоскости она не превысит 0,5 м/с. В складчатых фильтрах используется гофрированная фильтрующая ткань из стекловолокна. Рамка фильтра из гальванизированного листового металла, уплотнение – полиуретан.

В фильтрах тонкой очистки применяют также активированный уголь.

Рис 11.3. Фильтры тонкой очистки различной конструкции:

а – ячейковый карманного типа: (MULTISACK EU5-EU8); б – ячейковый складчатого типа (MULTIGLAS EU5-EU8); в – ячейковый патронного типа (FDA).

Такие фильтры конструктивно представляют собой набор кассет, которые могут быть собраны в панели (рис. 11.3.). Уголь в фильтрах может находиться в виде угольных таблеток или быть зернистым – измельченным. Патроны представляют собой два цилиндра разных диаметров, выполненные из оцинкованной перфорированной листовой стали. Оба цилиндра соединены общим листовым основанием. Полость, образованная между цилиндрами, заполнена уплотненным на вибрационном стенде углем. Фильтрующийся воздух проходит через перфорацию и слой угля. Обычный активированный уголь применяется при рабочих температурах до 400С и относительной влажности 70%. Эти фильтры тонкой очистки поглощают также газообразные пахучие вещества.

Фильтры с активированным углем и специальной пропиткой применяются в системах вентиляции и кондиционирования для поглощения газов и паров токсичных веществ, которые не улавливаются другими типами фильтров.

Для фильтров особо тонкой очистки фильтровальным материалом также могут быть клееное стекловолокно, клееная бумага из субмикронных волокон, иногда с гидрофобным покрытием. Чаще всего конструктивно они выполнены в виде сухих ячейковых панельных или складчатых фильтров (рис. 11.4.).

Рис. 11.4. Фильтры особо тонкой очистки:

а – VTA, VUA ячейковый панельного типа (EU10, EU11); б – ABSOFIL ячейковый складчатый; в – MACROPUR ячейковый складчатый; г – VXA патроны различной длины;

Практически все фильтры крепятся герметично, на специальной, как правило, алюминиевой раме, таким образом, чтобы была возможна их замена. Из фильтров тонкой очистки регенерации подлежат только фильтры EU1-EU5. Замена фильтра или его регенерация выполняется при превышении допустимой величины его аэродинамического сопротивления.

Основные характеристики воздушных фильтров приведены в табл. 13.2.

Таблица 13.2.

В табл. 13.3 приведены рекомендуемые стандартом EUROVENT 4/5 классы фильтров для установки в гражданских зданиях (помещениях) различного назначения.

Таблица 13.3.

Необходимость в очистке воздуха, подаваемого в помещения системами приточной вентиляции, определяется его состоянием в месте забора и требованиями к его чистоте в помещениях.

Фильтры выбирают по справочным таблицам [9,табл.4.2] с учетом начальной запыленности воздуха и допускаемой остаточной концентрации пыли в воздухе после его очистки, т.е. по их

эффективности.

Воздушные фильтры подбирают в такой последовательности:

1) исходя из поставленной задачи, выбирают класс фильтра [Э.с.78-81];

2) по [9,табл.4.2] выбирают тип фильтра;

3) задаваясь воздушной нагрузкой на 1 м2 фильтрующей поверхности gф,м3 /(ч м ), определяют типоразмер фильтра [9] или площадь фильтрующей поверхности Fф,м2

![]() где

LП

- объёмный расход приточного воздуха,

м /ч.

Если фильтр ячейковый, определяют

расчетное количество ячеек

где

LП

- объёмный расход приточного воздуха,

м /ч.

Если фильтр ячейковый, определяют

расчетное количество ячеек

по формуле:

![]() ,

,

где f-расчетная площадь ячейки фильтра, м2.

Фактическое количество ячеек принимают с увеличением в большую сторону с таким расчетом, чтобы можно было применить стандартные панели для их установки [9,табл.4.4.]. Тогда действительная площадь фильтрующей поверхности определится как

![]()

где NД - количество ячеек, принятое к установке;

4) аэродинамическое сопротивление самоочищающихся фильтров остается практически постоянным и равным начальному сопротивлению, а конечное сопротивление (перед регенерацией) остальных фильтров принимают в 2-3 раза больше начального сопротивления, определяемого по [9,рис.4.3];

5) по величинам начальной концентрации пыли Сп, мг/м3, заданной эффективности работы фильтра Эф, % и его пылеемкости, принимаемым по [ 9,табл.4.2.], определяют продолжительность работы фильтра до его замены или регенерации, сут. :

![]() ,

,

где Пф- удельная пылеемкость фильтра при конечном сопротивлении, г/м, принимаемая по [9,рис.4.4];

n - продолжительность работы приточной установки, ч/сут.