- •Система органов пищеварения и газообмена

- •Органов

- •4. Подслизистый слой—t. Submu-cosa

- •Деление брюшной полости на области

- •I. Органы пищеварения, или питания

- •Филогенез органов пищеварения

- •Органы ротовой полости

- •410 Система органов пищеварения Формула зубов

- •Слюнные железы

- •Ротоглотка лошадей органы ротовой полости

- •Слюнные железы

- •Ротоглотка у свиней органы ротовой полости

- •Ротоглотка у собак органы ротовой полости

- •Однокамерный желудок

- •Желудок

- •Желудок

- •Тральяый слепой выступ; ъ—каудальный жолоб; с—правый продольный жолоб; d—преддверие рубца; е—пищевод; /—двенадцатиперстная l кишка.

- •Ка показывает вход в книжку; а—дно пищеводного жолоба, ограниченное двумя губами (&, ь').

- •Средний отдел кишечника

- •466 Система органов пищеварения

- •Двенадцатиперстная кишка

- •470 Система органов пищеварения

- •Тощая кишка

- •Подвздошная кишка

- •Поджелудочная железа

- •Прямая кишка и анус

- •Средний отдел кишечника свиней

- •Задний отдел кишечника СрБак

- •II. Органы дыхания филогенез органов дыхания общая характеристика типов дыхания

- •Общая характеристика развития и строения гортани и трахеи

- •Эмбриональное развитие лёгких

- •498 Система органов газообмена

- •Органы дыхания у лошадей носовая полость

- •Органы дыхания рогатого скота

- •Органы дыхания свиней

- •Органы дыхания собак

- •Доля; 3—диафрагматическая доля;

- •Край; с—трахея.

Прямая кишка и анус

Прямая кишка—intestinum rectum—сравнительно короткая и направляется в тазу под позвоночником прямолинейно к анусу. Перед последним она образует ампулообразное расширение—ampulla recti. Начальная её часть окружена серозной оболочкой, происходящей от заднего корня брыжейки. Начиная с уровня 4—5-го позвонка крестцовой кости, она уже лишена брыжейки и соединена с соседними органами рыхлой соединительной тканью, а с первыми хвостовыми позвонками—посредством мускулов.

В качестве особенности строения конца прямой кишки отмечается изменение положения продольного слоя мускульной оболочки. Тении этого слоя исчезают, но с вентральной и боковых сторон продольные мускульные волокна группируются в значительные пучки, которые поднимаются справа и слева назад и вверх и закрепляются на первых хвостовых позвонках, формируя

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА РОГАТОГО СКОТА 477

парный мускул прямой кишки и хвоста—m. rectococcygeus. Часть волокон этих пучков, отщепляясь с той и другой стороны, огибает дорзально прямую кишку и соединяется друг с другом в дорзальную мускульную петлю пря~ мой кишки.

Заднепроходное отверстие, или анус,—anus (рис. 325—1)—представляет конец прямой кишки и как приспособление для выбрасывания каловых масс имеет свои особенности. Анус выступает наружу под хвостом у лошадей в виде

округлого возвышения, одетого с по- ~ът*^у,

Рис. 325. Мускулатура области анального отверстия (кожа области снята*-и заднебедренная мускулатура слегка оттянута в сторону).

1—анальное отверстие; 2—хвост^ ("обрезан);. 3—кавернозное тело мочеполового канала». 4—кавернозное тело пениса; а—хвостовый мускул; Ъ—подниматель ануса; с, с'—наружный сфинктер ануса; d—подвешивающая связка ануса; d'—ш. retractor penis; e—длинный опускатель хвоста; /—еедалтпно-кавер--нозный мускул.

верхности безволосой (или с весьма нежными, незаметными волосками) кожей, богатой сальными и потовыми железами. Внутри он выстлан слизистой оболочкой, а в среднем его слое заложена сложно дйференцированная мускулатура. Границей между кожей и слизистой оболочкой ануса служит к о ж н о-анальная линия—linea anocutanea. Слизистая оболочка ануса на некоторое расстояние вглубь также выстлана плоским многослойным эпителием до ано-ректальной линии—linea anorec-talis,—где начинается каёмчатый эпителий. Слизистая оболочка ануса собрана в продольные складки. Между слизистой оболочкой и кожей располагаются мускулы. Самый глубокий круговой слой гладких мускульных волокон образует внутренний сфинктер ануса— m. sphincter ani hiternus,—а снаружи от него лежит широким кольцом поперечнополосатый наружный сфинктер ануса—т. sphincter ani externus (с, с'). Вен-трально от ануса он отдаёт мускульный отпрыск в промежность, который у мужских индивидов вскоре теряется, а у женских переходит в сжиматель половой щели. Кроме того, по бокам ануса находится парный подниматель ануса—m. levator ani (6). Он начинается от седалищной ости таза, идёт назад, слегка расширяясь веером, и оканчивается в стенке ануса.

Наконец, мускульная подвешивающая связка ануса—lig. suspensorium ani (d)—отходит от вентральной поверхности второго хвостового позвонка и охватывает петлёй анус под наружным сфинктером. У мужских индивидов она продолжается в m. retractor penis (d')9 а у женских—оканчивается в дорзальном углу половых губ. Оба сфинктера с подвешивающей связкой замыкают анус. Подниматель ануса тянет анус вперёд.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА РОГАТОГО СКОТА

Средний, или тонкий, отдел кишечника жвачных отличается своей большой длиной, относительно узким просветом и оригинальным местоположением, обусловленным наличием огромного многокамерного желудка. Слизистая оболочка образует слабые круговые складки—plicae circulares.

478

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Ворсинки в ряде мест сливаются своими основаниями в полоски. Одиночные лимфатические узелки—folliculi solitarii—рассеяны по всему среднему отделу кишечника. Лимфатические пейеровы бляшки также разбросаны в значительном числе (18—40) в тощей и подвздошной кишках и характеризуются своей значительной длиной.

Двенадцатиперстная кишка (рис. 328—9)—intestinum duodenum—от 90 до 120 см длиной. Ввиду того что сычуг пилорической частью повёрнут

назад, двенадцатиперстная кишка вначале тянется от пилоруса вперёд и вверх до печени, будучи соединена с последней малым сальником. В правом подреберье у ворот печени она формирует S-образную извили ну—flexura portalis—и поднимается в сторону позвоночника к правой почке. Под правой почкой она по ворачивает назад (первый поворот) и направляется к тазу до крыла подвздошной кости, затем поворачи вает налево и вперёд (второй и тре тий повороты) и вновь достигает пе чени, где без резкой границы перехо дит вниз, в мотки тощей кишки (две- надцатиперстно-тощий поворот).

Участок, отходящий от S-образной извилины вверх и назад, служит местом впадения протоков печени и поджелудочной железы.

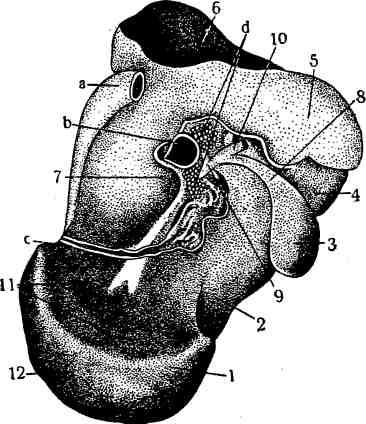

Рис. 326. Печень крупного рогатого скота

с висцеральной поверхности (изображена

в том виде, в каком она лежит нормально

в брюшной полости).

1—левая доля; 2—средняя доля; 3—жёлчный пузырь; 4—правая доля; 5—хвостатый отросток; 6—почечное вдавление; 7—сосковый отросток; 8—пузырный проток; 9—печёночный проток; 10—жёлчный проток; 11—вдавление книжки желудка; 12—вдавление сетки желудка; а—ка-удальная полая вена; Ъ—воротная вена; с—место отхода малого сальника; d—печёночные лимфатические узлы у ворот печени.

Тощая кишка—intestinum ieiu-num—представляет гирлянду мотков, расположенную в правых подреберье, подвздохе и паху (рис. 328—5). Она огибает и прикрывает собой лабиринт ободочной кишки и отделяется от брюшной стенки больший сальником. Тощая кишка подвешена на корне брыжейки, спускающейся сначала на толстый отдел, а с последнего уже на мотки тощей кишки. Подвздошная кишка—intestinum ileum—идёт почти прямолинейно от последнего мотка гирлянды вперёд и вверх в вентральную стенку слепой кишки на границе её с ободочной, на уровне 4-го поясничного позвонка. В отверстии на месте перехода слизистая оболочка формирует круговой клапан подвздошной кишк и—valvula ileocaecocolica.

Печень—hepar (рис. 326)—относительно небольшая и характерна очень слабо выраженной дольчатостью. Только на границе между левой и средней долями у крупного рогатого скота существует пологая, у мелких жвачных— более заметная вырезка; здесь проходит круглая связка, углубляющаяся в ямку пупочной вен ы—fossa venae umbilicalis— на висцеральной поверхности.

Жёлчный пузырь—vesica fellea (3)—на той же поверхности очень сильно развит и определяет границу между правой и средней долями. Он значительно свешивается за пределы вентрального края, что среди домашних животных характерно для жвачных. Ворота печени отделяют на средней доле нижнюю квадратную от верхней хвостатой доли. Хвостатая доля

ЗАДНИЙ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА РОГАТОГО СКОТА 479

снабжена двумя отростками: сосковым—processus papillaris (71),-—слегка свешивающимся над воротами печени у левой доли, и хвостатым—processus caudatus (5),—который притуплённым конусом отклонён к правой доле и заходит за её край. У мелких жвачных такое свисание за край не имеет места. Этот отросток вместе с правой долей несут почечное вдавление — impressio renalis (6). На тупом крае между левой и хвостатой долями находится пищеводное вдавление—impressio oesophagea, а между правой и хвостатой долями—борозда для каудальной полой вены, плотно прилежащей к печени (а).

От суженного кверху жёлчного пузыря тянется пузырный проток —ductus cystic us (8)—до ворот печени, где он сливается с выходящим из ворот печёночным протоко м—ductus hepatic us (9). Затем они совместно образуют жёлчный прото к—ductus choledochus (10). Он впадает у крупного рогатого скота на расстоянии 50—70 см, а у мелких жвачных—25—35 см от пилоруса в двенадцатиперстную кишку. У последних он соединяется с протоком поджелудочной железы. На внутренней поверхности кишки у крупного рогатого скота на месте впадение выступает сосок — papilla duodeni.

Печень жвачных лежит всецело в правом подреберье (рис. 312—к), уступая место в левом подреберье огромному желудку; ойа распростёрта от 6—7-го ребра до 2—3-го поясничного позвонка (рис. 328—2), причём левая доля своим округлым краем лежит влево и внизу (ближе к грудной кости), а правая доля —вверху, вправо и кзади, закрепляясь на правой ножке диафрагмы. Таким образом, дорзальный тупой край расположен косо дорзо-медиально. Печень соединяется с диафрагмой посредством венечной связки—lig; coro-aarium, а также правой и левой треугольных связок—lig. triangulare dextrum et sinistrum. Серповидная связка с возрастом исчезает, сглаживается также и круглая связка.

Поджелудочная железа—pancreas—желтобурого цвета с розоватым оттенком; у откормленных животных она светлее. В железе различают слабо выраженную лежащую у печени головку и две отрожины—правую и левую доли. Как головка, так и доли лежат вправо от средней сагиттальной плоскости, от 12-го ребра до 2—4-го поясничных позвонков, причём правая доля значительно длиннее и толще. Она направлена назад и лежит под правой почкой, соприкасаясь с двенадцатиперстной и ободочной (нисходящей петлёй) кишками. Короткая левая доля располагается поперёк тела между дорзальным мешком рубца и ножкой диафрагмы и граничит с селезёнкой. Она связана с рубцом и селезёнкой соединительной тканью, вблизи головки железа окружает собой проходящую здесь воротную вену.

Поджелудочная железа крупного рогатого скота, как правило, имеет один выводной панкреатический проток, выходящий из конца правой доли. Он открывается самостоятельно вдали (на 30—40 см) от печёночного протока в двенадцатиперстную кишку, на расстоянии приблизительно 80—110 см от пилоруса, на уровне 4-го поясничного позвонка. Иногда встречается второй короткий широкий выводной проток, сливающийся у места впадения с жёлчным протоком. У овец существует только проток, сливающийся с жёлчным.

ЗАДНИЙ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА РОГАТОГО СКОТА

У жвачных животных толстый отдел кишечника лишён тений и карманов. Длина его варьирует, в зависимости от величины животного, от 6,4 до 10 м и больше.

Слепая кишка—caecum (рис. 328—8)—от 30 до 70 см длиной, гладкая, с большим просветом, лежит в верхней трети правой половины брюшной

480

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

полости. Она начинается на уровне середины поясничного отдела позвоночника, слегка искривлена в своём ходе и слепым кЬнцом чаще размещается во входе в тазовую полость.

Рис. 327. Положение органов брюшной полости коровы (левая сторона).

1—дорзальный и 2—вентральный мешки рубца; 3—сетка; 4—селезёнка;

5—матка; 6—мочевой пузырь; 7—диафрагма; 8—пищевод; 9—аорта;

10—лёгочная артерия; 11—сердце; а—каудо-дорзальный и Ь—каудо-

вентральный слепые выступы.

Ободочная кишка—colon (рис. 317—D, 8, 9,10,11,12)—от 6 до 9 м длиной, разделяется на три участка: а) начальную (проксимальную) петлю, б) спиральный лабиринт и в) конечную (дистальную) петлю.

Рис. 328. Положение органов брюшной полости коровы (правая сторона; сальник удалён).

1—печень; £—диафрагма; 3—сычуг; 4—вентральный мешок рубца; б—петли тощей кишки (частично отрезаны); в—лабиринт ободочной кишки; 7—начальная петля ободочной кишки; 8—слепая кишка; 9—двенадцатиперстная кишка; 10—петля ободочной кишки; 11—правая и левая почки.

а) Начальная петл я—ansa proximalis (8) одинакового просвета со слепой кишкой; от входа подвздошной кишки она направляется вперёд под правой почкой до границы между двенадцатиперстной кишкой и тощей. Здесь она изгибается круто назад и тянется над своим начальным участком в сторону таза, ещё раз изгибается и вновь идёт вперёд до уровня 3-го поясничного позвонка, где и переходит в спиральный лабиринт*

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА СВИНЕЙ

481

б) Спиральный лабирин т—ansa spiralis (9, 10, 11)—лежит на правой стенке рубца и почти в одной плоскости образует извилины двух, порядков: центрипетальные—gyri centripetales (9)— дают в лабиринте пол тора оборота к центру; здесь же, после центрального поворота—flex ига centralis (10)—берут своё начало центрифугальные извилины—gyri centri- fugales (11), которые тем же путём возвращаются обратно, располагаясь у крупного рогатого скота рядом с центрипетальными извилинами. На высоте 1-го поясничного позвонка они переходят в конечную петлю.

в) Конечная пе тля—ansa distalis (12)—значительно уже началь ной и сначала направляется в сторону таза, затем изгибается под позвоноч ником вперёд и вновь назад и продолжается без границ в прямук> кишку. .

Толстый отдел кишечника, как и тонкий, находится в правой половине брюшной полости (рис. 328—6, 7, .10).

У мелких жвачных петли лабиринта дают три оборота каждая, причём последний, центрифугальный, отдалён от остальных и примыкает к гирлянде тощей кишки.

Прямая кишка—rectum—проходит в тазовой полости под позвоночником и в задней части не покрыта серозной оболочкой. Она имеет ряд кольцевых перетяжек и обычно сильно окружена жиром. Её мускулатура массивнее, чем в остальном кишечнике.

Слизистая оболочка прямой кишки у границы со слизистой оболочкой ануса собрана в продольные (неспадающие) складки.