- •I. Органы кровообращения

- •600 Органы кровообращения

- •Эмбриональное кровообращение

- •Предсердия

- •И к. И. Яньшину).

- •614 Органы кровообращения

- •616 Органы кровообращения

- •Синовентрикулярная система сердца

- •618 Органы кровообращения

- •Сосуды сердца и сердечной сорочки

- •Нервы сердца

- •Величина и вес сердца

- •Особенности сердца у рогатого скота

- •Особенности сердца у свиней

- •Особенности сердца у собак

- •Строение кровеносных сосудов

- •Нервы сосудов

- •Ветвление артерий

- •Лёгочные вены

- •Лошади дуга аорты

- •Общий плече-головной ствол

- •У свиней

- •Артерии головы лошади Общая сонная артерия

- •Внутренняя сонная артерия

- •Наружная сонная артерия

- •Внутренняя челюстная артерия

- •III. Веточки для слуховой трубы.

- •Подлопаточная артерия

- •Общая межкостная артерия

- •Срединная артерия

- •Грудная и брюшная аорта лошади Грудная аорта

- •Брюшная аорта

- •2. Краниальная брыжеечная артерия

- •3. Почечные артерии

- •4. Каудальная брыжеечная артерия

- •5. Внутренние семенные артерии

- •6. Поясничные артерии

- •Наружная подвздошная артерия

- •676 Органы кровообращения

- •И пальца лошади. А—с дорзальной и

- •(По а. П. Елисееву).

- •У свиней

- •У собак

- •Краниальная полая вена лошади

- •Вены головы

- •Вены грудной конечности

- •У рогатого скота

- •У свиней

- •У собак

- •Каудальная полая вена лошади

- •У свиней

- •Воротная вена лошади

- •Лимфатические узлы

- •На голове

- •Сращение.

- •Лимфатические- узлы: 1—поясничные аортальные; 2—подвздошные медиальные; 3—тазовые;

- •Лимфатические узлы: 1—ободочные; 2—слепой кишки; 3—подвздошной кишки;

- •Лимфатические сосуды у свиней

- •На голове

- •Лимфатические сосуды у собак

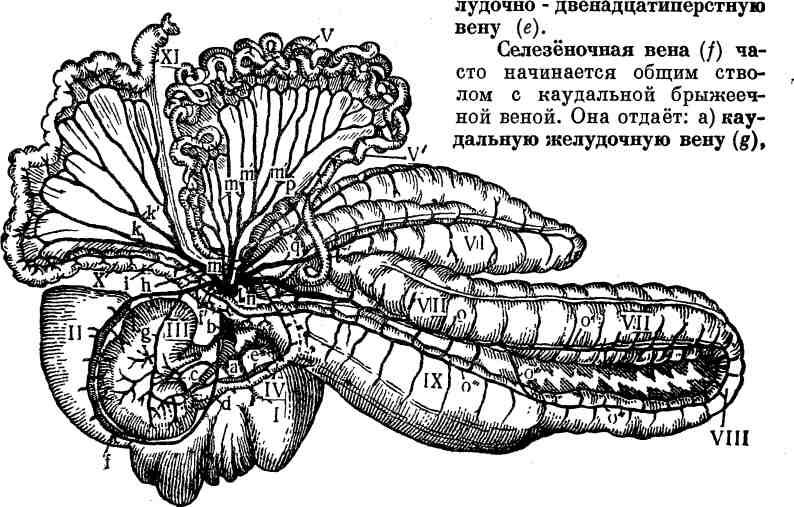

Воротная вена лошади

Воротная вена—v. portae (рис. 123—а и 6)-—лежит в воротах печени. Она собирает кровь из желудка, тонкой и толстой кишок (за исключением каудальной половины прямой кишки), поджелудочной железы и селезёнки и несёт эту кровь в печень. В последней воротная вена, разветвляясь, образует междольковые вены, переходящие во внутридольковые венозные капилляры, которые вливаются в центральные пелёночные вены, являющиеся концевыми ветвями печёночных вен, выносящих кровь из печени. Следова-

ВОРОТНАЯ ВЕНА ЛОШАДИ

703

тельно, в отличие от всех прочих вен, воротная вена печени образует чудесную венозную сеть—rete mirabile venosum. В разветвления воротной вены переходят и капилляры, происходящие из печёночной артерии. Воротная вена от ворот печени направляется дорзо-каудально, про.бодает поджелудочную железу, проходит непосредственно под каудальнои полой, веной справа от краниальной брыжеечной артерии и делится на три ствола: селезёночную вену, краниальную брыжеечную и каудальную брыжеечную вены. До деления она отдаёт ещё три ветви: а) краниальную желудочную.вену (с) (она соответствует краниальной ветви левой желудочной артерии); б) в,$ т в и для поджелудочной железы; в) желудочно-двенадцатиперстную вену, которая делится на правую желудочно-еалышковую вену (d) и подже-

Рис. 123. Схема ветвления воротной вены у лошади.

I—печень; Л—селезёнка; III—желудок; IV—двенадцатиперстная кишка; V—тощая кишка; у—подвздошная кишка; VI—слепая кишка; VII—-вентральное и /X—дорзальное колена большой ободочной кишки; VIII—ее тазовый изгиб; X—малая ободочная кишка; XI—прямая кишка; а и Ь—воротная вена; с—краниальная желудочная в.; d'—правая желудочно-салышковая в.; е—подже-лудочно-двенадцатицерстная в.; /'—селезёночная—в.; /—левая желудочно-салышковая в.; д—ка-удальная желудочная в.; л—каудальная брыжеечная в.; i—средняя ободочная в.; к—левая ободочная в.; к*—краниальная геморроидальная в.; I—краниальная брыжеечная в.; т—кишечный ствол; п—подвздошно-слепоободочная в.; о—правая ободочная в.; о'—вентральная ободочная в.; о*—анастомоз; о'"—дорзальная ободочная в.; р—подвздошная ветвь; q—ветви для слепой кишки*

соответствующую каудальнои ветви левой желудочной артерии; б) ветви для поджелудоч ной железы; в) короткие желудочные ветви; г) селезёночные ветви и д) левую же-лудочно-сальниковую вену (/').

Краниальная брыжеечная вена (I) делится на: 1) кишечный ствол— truncus ieiunalis (m),—распадающийся на 10—14 вен тощей кишки, и 2) под-вздошно-слепоободочную вену (п), дающую: а) правую обод очную вену (о), от которой отходят дорзальная (о'") ж вентральная (о') ободочные вены; б) подвздошную ветвь (р) и в) ветви для слепой кишки (q).

Каудальная брыжеечная вена отдаёт: 1) среднюю ободочную вену, анастомозирующую с дорзальной ободочной веной; 2) левую ободочную вену (к) и 3) краниальную геморроидальную вену (к').

704

ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

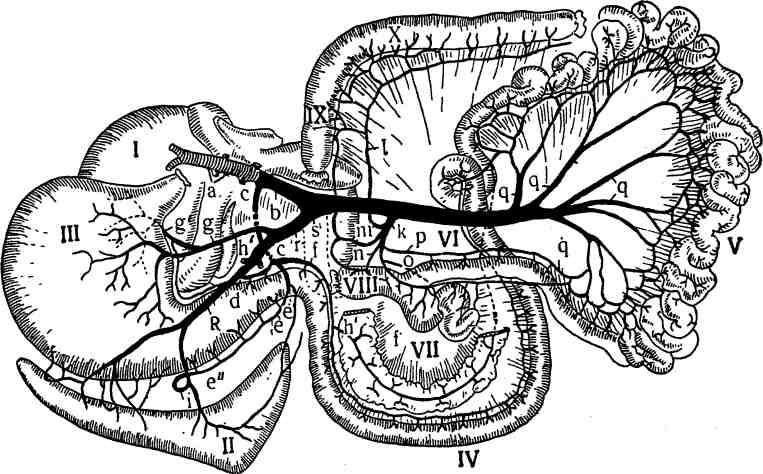

ОСОБЕННОСТИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И СОБАК

У рогатого скота воротная вена отдаёт желудочно-двенадцатиперстную вену, которая делится на краниальную поджелудочно-двенадцатиперстную вену и общий ствол для правой желудочной и правой желудочно-сальнико-вой вен. Далее она ответвляет левый желуцочно-селезёяочный ствол и общую брыжеечную вену. Последняя отдаёт: а) большую вену поджелудочной желез ы—v. pancreatica magna; б) каудальную подже-

Рис. 124. Схема ветвления воротной вены у собак.

I—печень; II—селезёнка; /7/—желудок; /V—двенадцатиперстная котика; ^~тошая кишка; VI—подвздошная кишка; VII—слепая кишка; V7/7—восходящее,/X—поперечное и X—нисходящее колено ободочной кишки; а и b—воротная в.; с—желудочно-двенадцатиперстная в.; d—правая желудочная в.; е—правая желудочно-салышковая в.; /—поджелудочно-двенадпатиперетная в.; д—левая желудочная в.; R—селезёночная в.; /'—поджелудочная ветвь; i—левая желудочн о-сальни-ковая в.; к—подвзлошно-слепоободочпая в.; /—чевая ободочная в.; т—-средняя ободочная в.; п—правая ободочная в.; о—ветви для слепой кишки; р—подвздошная ветвь; д—кишечные в.; г—желудочно-селезёночная в.; s—общая брыжеечная в.

лудочно-двенадцатиперстную вену; в) среднюю ободочную вену, продолжающуюся в виде левой ободочной вены; г) подвздошно-слепоободочный ствол и д) кишечный ствол, от которого происходят кишечные вены и коллатеральный ствол.

У свиней воротная вена в основном ветвится, как у собаки, но отдаёт краниальную желудочную вену.

У собак воротная вена (рис. 124—а, Ь) отдаёт: 1) правую желудочную вену (d); 2) желудочно-двенадцатиперстную вену (с), которая делится на правую желудочно-сальниковую вену (е) и поджелудочно-двенадцатиперстную вену (/); 3) желудочно-селезёночную вену, которая делится на левую желудочную вену (g) и селезёночную вену (Я), и 4) брыжеечную вену, дающую левую ободочную вену (/), подвздошно-слепоободочную вену (к) и кишечные вены (д). Каудальная брыжеечная вена замещается левой ободочной веной, а краниальная геморроидальная вена отсутствует.

П. ОРГАНЫ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

Тканевая жидкость, пропитывающая основное вещество соединительной ткани, происходит из плазмы крови, протекающей в капиллярах. Эта жидкость снова поступает в кровь, частично через стенки тех же капилляров в области перехода их в вены, но главным образом её извлекают из тканей и собирают в кровяное русло (в краниальную полую вену) специальные сосуды, образующие в цело,м систему органов лимфообращения (лимфатическую систему).

Лимфатическая система млекопитающих животных состоит из лимфы, путей, проводящих лимфу, и лимфоидных образований.

Пути, проводящие лимфу, представлены лимфатическими капиллярами, лимфатическими сосудами и лимфатическими протоками. Главные лимфатические протоки в конечном итоге сливаются в два крупных лимфатических сосуда. Один из них—грудной проток—ductus thoracicus— собирает лимфу почти из всего (3/4) тела. Он начинается расширением—поясничной цистерной—cisterna chyli—и лежит справа от аорты. Другой сосуд-правый лимфатический ствол—truncus jymphaticus dexter—прилегает к трахее и собирает лимфу из правой половины головы, шеи, органов грудной полости и её стенок и из правой грудной конечности. Оба протока открываются в краниальную полую вену близ начала яремной вены.

К лимфоидным органам относится прежде всего диффузно развитая в слизистых оболочках ретикулярная ткань и концентрированные участки её в виде солитарных фолликулов—noduli lympbatici solitarii—и их скоплений—пейеровых бляшек—noduli lympbatici aggregate,—миндалин— tonsillae,—а главным образом включённых по ходу лимфатических сосудов лимфатических узлов—-lymphonodi (Inn.). Они не только располагаются в строго определённых местах на органах грудной, брюшной, тазовой полостей и между скелетными мускулами, но и собирают лимфу с определённых участков, которые составляют так называемую корневую область данных узлов; поэтому лимфатические узлы называются областными, или регионарными, а среди лимфатических сосудов, связанных с лимфатическими узлами, различают сосуды, приносящие и выносяшие лимфу,— vasa afferent a et vasa efferentia. Первых всегда больше, зато вторые крупнее.

Лимфа—lympha—представляет собой прозрачную желтоватую жидкость, наполняющую лимфатические сосуды. Она, как и кровь, состоит из плазмы и клеточных элементов; последние появляются в лимфе в большом количестве только* по выходе её из лимфатического узла. Плазма лимфы— производное тканевой жидкости, а так как последняя в различных органах имеет неодинаковый состав, то и плазма лимфы отличается от плазмы крови.

23 Анатомия домашних животных

706

ОРГАНЫ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

Клеточные элементы лимфы представлены преимущественно лимфоцитами, образующимися в лимфатических узлах, но в ней встречаются и лейкоциты.

Количество лимфы довольно трудно определить. Вообще же организм на 2/3 своего веса состоит из воды; из последней на долю крови приходится до 10% от веса тела, а остальная жидкость составляет лимфу (включая тканевую жидкость и воду в связанном состоянии).

Факторами движения лимфы являются: vis a tergo1 (т. е. внутритканевое давление), затем внутрибрюшное давление, сокращение мускулов, давление фасций, пульсация кровеносных сосудов, движение желудочнокишечного тракта, сокращение мускульных стенок самих лимфатических сосудов, причём наличие в последних клапанов обусловливает ток лимфы только в одном направлении, главным образом к соответствующим областным лимфатическим узлам, а в крупных протоках—в краниальную полую вену. Наконец, дыхательные движения также способствуют присасыванию лимфы, так как привыдыхе давление в грудной полости становится •отрицательным.

(JD ункция органов лимфообращения заключается в: т)~Т1еремещении избытка жидкости, поступившей в ткани из сосудов, обратно в кровяное русло; 2) обогащении крови лимфоцитами; 3) всасывании через лимфатические сосуды хилуса из ворсинок тонкой кишки. В лимфатических узлах, кроме того, происходит освобождение лимфы от. всех посторонних для неё веществ, до микроорганизмов включительно, благодаря фагоцитарной деятельности ретикуло-эндотелиальных элементов узлов.

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

У животных беспозвоночных, хордовых, а из позвоночных у кругло-ротых и селяхий лимфатической системы нет; она встречается лишь начиная с высших рыб.

Лимфатические сосуды, повидимому, произошли в результате диферен- циаций г е м 0™л7иТйпф^Гт^ и ч е с к и х со с у„д о в? содержащих одно временно кровь и лимфу и_находя[щихся в связи с венами. ТакВД сосуды имеются у кругло рбтых и селяхий. У ^первых онипредставлены 6ощ%ф&м. менее обширными щелямж^^ подковными; „xj??0-

рых сущёста5шт^дажё~целая система cocyflOBj^^g^^^^ELfiBi^^HO^omeeHro

J)g&^ Данные онтогенеза подтве"рждают~"эт6 предположение, так как установлено, что лимфатические сосуды появляются позднее кровеносных и на

^ранних^ стядиях_развития содержат__кровь.^

^~1Г~~ганоидов т/ГкшШшШГ^рыб Лимфатические сосуды хорошо развиты в виде более или менее обширных синусов, расположенных сегментально и продольно под кожей, а также на внутренних органах. Из последних особый интерес представляют подпозвоночные продольные парные стволы, соответствующие грудным (млечным) протокам наземных животных. Лимфатические сосуды образуют друг с другом сеть и в определённых местах сообщаются с венами. При впадении лимфатических сосудов в яремные вены находятся головные синусы, соединённые с жевательным аппаратом и дыхательными мускулами, вследствие чего они способны пассивно перекачивать лимфу из лимфатических сосудов в вены. В области хвостовой вены у некоторых рыб (угрей) встречаются парные хвостовые лимфатические сердца с мускульными стенками, способные активно перемещать лимфу из лимфатических сосудов в вену.

1 Tergum—тыл; vis a tergo—давление сзади.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ

707

У хвостатых амфибий, личинок бесхвостых амфибий и у рептилий лимфатические сосуды идут в основном как у рыб, т. е. наряду с сегментальными сосудами существуют продольные подкожные и подпозвоночные сосуды. Лишь у взрослых бесхвостых амфибий подкожные сосуды, сливаясь, образуют обширные подкожные лимфатические пространства.

Резкой особенностью органов лимфообращения у хвостатых амфибий является наличие большого количества лимфатических сердец на продольных подкожных сосудах.

У бесхвостых амфибий и у рептилий количество лимфатических сердец сокращается до двух пар—головных и хвостовых. Первые у амфибий лежат в области плечевого пояса и активно перекачивают лимфу в позвоночные вены, вторые располагаются в области тазового пояса и передвигают лимфу в подвздошные вены.

Наличие лимфатических сердец, повидимому, связано с особенностями круга кровообращения и с перестройкой сердца. Работа лимфатических сердец улучшает действие центрального сердца, особенно в области воротной системы почек. Этим, по всей вероятности, объясняется, почему у рептилий самостоятельно пульсирует только задняя пара лимфатических сердец, а передняя пара их действует только пассивно; к тому же известно, что лимфатические сердца развиваются за счёт венозных стенок и затем уже соединяются с самостоятельно возникающими лимфатическими сосудами.

У птиц и особенно у млекопитающих лимфатические сосуды значительно более совершенны—Они превращаются в тонкие трубки, снабжённые клапанами, вследствие чего в лимфатических сосудах резко улучшаются условия для тока лимфы, и лимфатические сердца у взрослых форм отсутствуют, хотя у птиц они ещё имеются в эмбриональном состоянии, а у некоторых (бескилевых) даже и во взрослом состоянии.

Лимфондная ткань встречается у всех позвоночных животных в очень многих местах, преимущественно в слизистых оболочках, в виде диффузных скоплений. Однако оформленные лимфатические узлы впервые появляются только у плавающих птиц и то в очень ограниченном количестве (при входе в грудную клетку и в области поясницы). Лишь у млекопитающих животных лимфатические узлы хорошо развиты и встречаются не только на всех внутренних органах, но и среди скелетной мускулатуры в строго определённых местах. Из сказанного видно, что органы лимфообращения впервые обособляются от органов кровообращения в классе,рыб. Они постепенно усложняются и достигают высокой степени диференциации у млекопитающих животных.

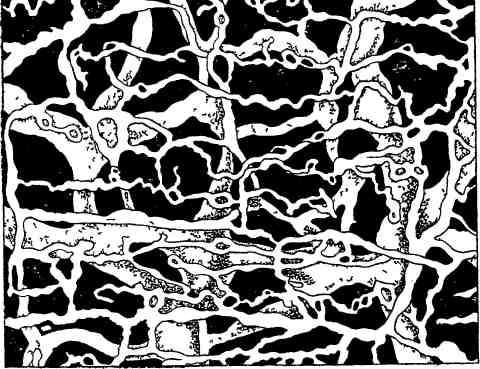

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ Строение лимфатических сосудов

Лимфатические капилляры построены из одного слоя эндотелиальных клеток. От кровеносных капилляров они отличаются отсутствием наружной гомогенной оболочки, более широким просветом, достигающим 100р-, наличием вздутий, перехватов (рис. 125) и многочисленных бухтообразных выступов, являющихся их началом.

Лимфатические сосуды—vasa lymphatica—по своему строению напоминают артерии, но стенки их более тонкие, а просвет никогда не достигает крупных размеров. Однако, в отличие от артерий, в лимфатических сосудах, подобно венам, есть клапаны, расположенные чаще, чем в венах (в мелких сосудах через 2—3 мм, в более крупных—через 6—12 мм), и всегда строго симметрично парами. Это обусловливает ясно чётковидную форму сосудов.

С увеличением просвета лимфатических сосудов в их стенках снаружи от эндотелия появляется оболочка, или бесструктурная, или состоящая

23*

708

ОРГАНЫ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

из циркулярных косо идущих коллагенных и эластических волокон, а иногда из гладких мускульных волокон.

В стенках лимфатических протоков, каковыми являются грудной проток и правый лимфатический ствол, можно уже различить внутренню ю

о болочку,

или

ин-

И

i

болочку,

или

ин-

И

i

■

1 I

|

ЩЩ*§

ШШШ W~ 13ИИ

ТДМУ»

из продольных тон

ких эластических

волоко

нец, среднюю

обо-

л о ч к у—из циркуляр

ных

гладких мускульных

волокон с примесью

кол

лагенных

и эластических

волоконец

и наруж

ную

оболочку

—

из

коллагенных

волокон с

примесью

эластических

и гладких мускульных

волокон,

идущих в различ

ных направлениях.

Рис. 125. Лимфатические капилляры кожи. Поверхностная сеть—из тонких, глубокая—из толстых сосудов.

Так как стенки лимфатических сосудов очень тонки, то лимфа сквозь них просвечивает, что особенно хорошо заметно в брыжеечных сосудах во время усиленного пищеварения (после приёма жирной пищп, когда в них поступает всосавшийся из кишечника жир), когда лимфа принимает молочный цвет. Это и дало повод назвать брыжеечные лимфатические сосуды «млечными сосудами». Они и были впервые обнаружены при вскрытиях брюшной полости. Напротив, если лимфы в сосудах нет, их спавшиеся стенки вследствие прозрачности можно увидеть лишь при очень тщательном исследовании.

Крупные лимфатические сосуды имеют vasa vasorum и в большом количестве нервы как двигательные, так и чувствительные. Двигательные нервы— вазодилятаторы—относятся к симпатической нервной системе.

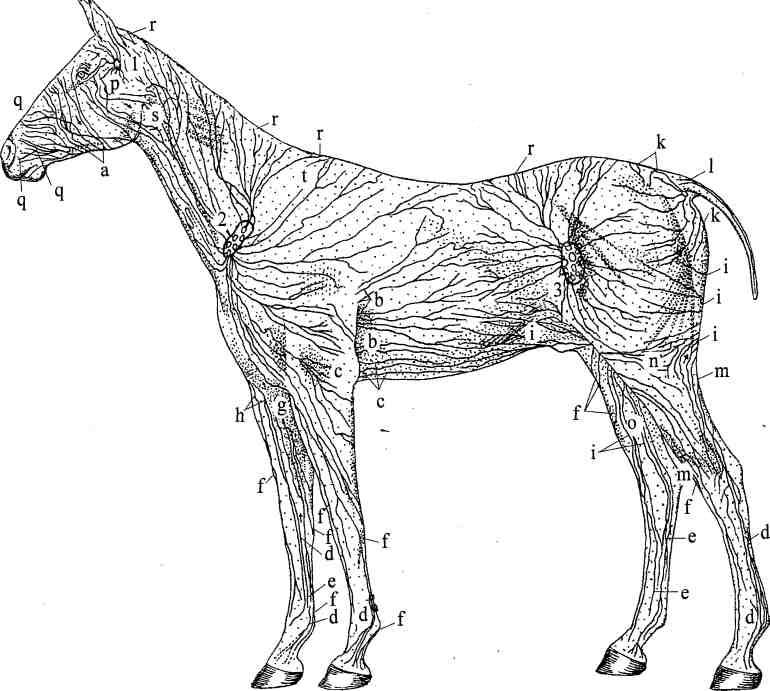

Ход лимфатических сосудов

Все лимфатические сосуды по своему происхождению из тех или иных органов делятся на поверхностные и глубокие, однако резкого разграничения между ними провести нельзя вследствие наличия анастомозов.

Подкожные лимфатические сосуды собирают лимфу из кожи и подкожной клетчатки (рис. 126, 137 и 143). Количество их громадно. Они направляются к лимфатическому узлу, в котором и оканчиваются. Ход их лишь частично совпадает с направлением поверхностных вен.

Глубокие лимфатические сосуды собирают лимфу из мускулов и их сухожилий, из костей с мозгом и надкостницей, капсул суставов и связок, серозных и синовиальных оболочек и из всех внутренних органов.

Так как количество лимфатических сосудов огромно, а ход их в деталях непостоянен и диаметр невелик, то подробное описание их в сжатом очерке невозможно, за исключением лишь очень немногих, притом наиболее крупных. Сравнительно постоянный ход имеют только глубокие лимфатические сосуды, сопровождающие кровеносные сосуды или нервы. Лимфатические сосуды, особенно подкожные, образуют друг с другом массу анастомозов,

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ 709

например у собаки; у лошади и рогатого скота анастомозов между сосудами меньше.

Лимфатические сосуды встречаются не везде. Они отсутствуют в околоплодных оболочках* эпителиальных тканях, хрящевой ткани, где лимфа пропитывает основное вещество хряща. Их нет в роговице, хрусталике,

Рис. 126, Подкожные лимфатические сосуды лошади.

Лимфатические узлы: 1—околоушные; 2—поверхностные шейные; 3—коленной складки. Лимфатические еосуды, идущие: а—в подчелюстные лимф, узлы; b—в подмышечные лимф, узлы; с—в поверхностные шейные лимф, узлы; d—идущие более глубоко; е—выходящие из более глубоких органов; /—идущие на медиальную сторону; д—идущие в локтевой лимф, узел; Л—в поверхностные шейные лимф, узлы; i— в поверхностные паховые лимф, узлы; к—в крестцовые и в тазовые лимф, узлы; I—в заднепроходные лимф, узлы; т, л—в подколенные узлы; о—в глубокие паховые лимф, узлы; р—в околоушные лимф, узлы; q—из переднего отдела носовой полости; г—переходящие медианную плоскость на другую сторону; s—в краниальные шейные лимф, узлы; t—в вый-еые или межрёберные лимф, узлы или соответственно в краниальные средостенные лимф.узлы.

глазном яблоке, кроме эписклеральной ткани и перихориоидальных пространств, образованных оболочкой зрительного нерва. Они также отсутствуют в головном и спинном мозге, если не считать периваскулярных пространств, лежащих в адвентиции кровеносных капилляров.

Выше было отмечено, что каждый лимфатический узел имеет свою корнет вую область, откуда в него притекает лимфа, поэтому знание этих областей, принадлежащих тому или иному узлу, важно в практическом отношении, например при определении путей распространения некоторых патологических процессов, при производстве массажа (массируют только по току лимфы вследствие наличия клапанов в лимфатических сосудах).

710

ОРГАНЫ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

Корневые области ^некоторых лимфатических узлов очень обширны; так, в глубокий паховый, лимфатический узел лимфа приносится со всей эадней четверти тела. \

Очень часто лимфа из одного и того же органа оттекает не в один узел, а в несколько, например, из носовой полости лимфа поступает в подчелю-стный лимфатический узел и в околоушный.

Сосуды, несущие лимфу в лимфатический узел, называются приносящими лимфатическими сосудами—vasa lymphatica afferentia (рис. 127—11). Они проникают в капсулу узла на всей его поверхности и обычно бывают мельче, чем выносящие лимфатические сосуды—vasa lymphatica efferentia (б),—которые выходят из ворот узла.

Хотя лимфатические сосуды, как правило, и впадают в тот или иной лимфатический узел, однако эта закономерность имеет немало исключений. Так, у всех лимфатических сосудов, происходящих из подоболочечных пространств головного и спинного мозга, нет областных лимфатических узлов (см. также нервную систему). Кроме того, часть лимфатических сосудов может обходить соответствующий областной узел и впадать только в выносящие сосуды этого узла {9) или даже в следующий по току лимфы узел. Случается и так, что часть лимфатических сосудов, минуя лимфатические узлы, непосредственно открывается в ближайшие вены. Такие анастомозы лимфатических сосудов непосредственно с венами находили у ряда домашних животных в различных полостных органах и в мускулах. В некоторых органах до половины всех лимфатических сосудов может открываться непосредственно в вены. Подобные анастомозы очень непостоянны как в числе, так и по местоположению, но могут встречаться везде. Некоторые авторы категорически возражают против возможности существования таких анастомозов, на основании главным образом теоретических соображений. С другой стороны, встречаются указания (Воробьев) о переходе лимфы непосредственно в вены даже в лимфатических узлах.