- •I. Органы кровообращения

- •600 Органы кровообращения

- •Эмбриональное кровообращение

- •Предсердия

- •И к. И. Яньшину).

- •614 Органы кровообращения

- •616 Органы кровообращения

- •Синовентрикулярная система сердца

- •618 Органы кровообращения

- •Сосуды сердца и сердечной сорочки

- •Нервы сердца

- •Величина и вес сердца

- •Особенности сердца у рогатого скота

- •Особенности сердца у свиней

- •Особенности сердца у собак

- •Строение кровеносных сосудов

- •Нервы сосудов

- •Ветвление артерий

- •Лёгочные вены

- •Лошади дуга аорты

- •Общий плече-головной ствол

- •У свиней

- •Артерии головы лошади Общая сонная артерия

- •Внутренняя сонная артерия

- •Наружная сонная артерия

- •Внутренняя челюстная артерия

- •III. Веточки для слуховой трубы.

- •Подлопаточная артерия

- •Общая межкостная артерия

- •Срединная артерия

- •Грудная и брюшная аорта лошади Грудная аорта

- •Брюшная аорта

- •2. Краниальная брыжеечная артерия

- •3. Почечные артерии

- •4. Каудальная брыжеечная артерия

- •5. Внутренние семенные артерии

- •6. Поясничные артерии

- •Наружная подвздошная артерия

- •676 Органы кровообращения

- •И пальца лошади. А—с дорзальной и

- •(По а. П. Елисееву).

- •У свиней

- •У собак

- •Краниальная полая вена лошади

- •Вены головы

- •Вены грудной конечности

- •У рогатого скота

- •У свиней

- •У собак

- •Каудальная полая вена лошади

- •У свиней

- •Воротная вена лошади

- •Лимфатические узлы

- •На голове

- •Сращение.

- •Лимфатические- узлы: 1—поясничные аортальные; 2—подвздошные медиальные; 3—тазовые;

- •Лимфатические узлы: 1—ободочные; 2—слепой кишки; 3—подвздошной кишки;

- •Лимфатические сосуды у свиней

- •На голове

- •Лимфатические сосуды у собак

Эмбриональное кровообращение

Кровообращение зародышей рыб, а также амфибий, личинки которых развиваются в воде, отличается от кровообращения взрослых водных животных лишь наличием особого желточного круга кровообращения, доставляющего в организм питательный материал за счёт запасов, находящихся в желточном мешке. Желточный круг кровообращения образован желточными, или желточно-брыжеечвыми, артериями, отходящими от дорзальной аорты, капиллярами желточного мешка и желточными венами, несущими кровь из последнего в венозный синус зародыша. С исчерпанием питательного желтка исчезает желточный мешок и его сосуды. Окисление крови у зародышей, как и у взрослых водных животных, происходит в капиллярной жаберной сети.

У зародышей низших амниот: рептилий, птиц и однопроходных—питание обеспечивается, так же как и у анамний, запасами питательных веществ желточного мешка, следовательно, и у них имеется желточный круг кровообращения.

Однако в связи с тем, что развитие зародышей происходит не в водной среде, а в воздушной, газообмен осуществляется у них не жабрами, в которых уже не закладывается капиллярная сеть, и не лёгкими, которые в зародышевом состоянии не функционируют, а специальным органом — аллантоисом. Он представляет вырост задней кишки, расправляющийся под яйцевыми оболочками. Формирование аллантоиса сопровождается рядом особенностей и в круге кровообращения.

У высших амниот—плацентарных млекопитающих—зародыш развивается в матке самки, вследствие чего аллантоис подвергается дальнейшей

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

607

диференциации. Его сосуды вступают в теснейший контакт с сосудами матки, образуя новый орган—плаценту.Последняя обеспечивает поступление в кровь плода через стенки сосудов не только кислорода из крови матери, но и всех питательных веществ, нужных для развития зародыша. Через плаценту осуществляется также выделение продуктов обмена веществ из растущего организма. Поэтому желточные сосуды хотя и закладываются у высших млекопитающих на ранних стадиях их развития, но рано исчезают, так как запасы питательного желтка крайне ничтожны.

Особенности плацентарного кровообращения, связанные с развитием аллантоиса, или, соответственно, плаценты, сводятся н следующему.

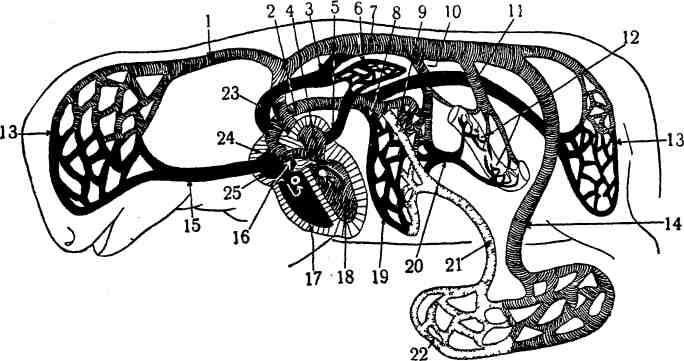

Рис. 63. Схема плацентарного кровообращения.

2—плече-головной ствол; 2—каудальная полая вена; 3—артериальный проток; 4—левое предсердие; 5—лёгочная вена; 6—капилляры в легких; 7—аорта; 8—печёночная вена; 9—венозный проток; J 0—чревная артерия; 11—брыжеечная артерия; 12—-капиллярная сеть желудочно-кишечного тракта; 13—капилляры тела; 14—пупочная артерия; 15—передняя полая вена; 16—овальное отверстие; 17—правый желудочек; ^i8—левый желудочек; 19—капиллярная сеть в печени; 20—воротная вена печени; 21—пупочная вена; 22—капиллярная сеть в плаценте; 23—лёгочная артерия; 24—ловеров бугорок; 2 5—правое предсердие.

Наряду с желточными сосудами, закладываются так называемые пупочные сосуды. От дорзальной аорты отходят парные пупочные артерии—аа. umbilicales (рис.63—14),рассыпающиеся в стенках аллантоиса (соответственно в плаценте) в густую капиллярную сеть (22). Из последней артериальная кровь сначала парной, а позднее непарной пупочной веной—vena umbilicalis— выносится в капиллярную сеть печени (21,19). Отсюда кровь поступает в кау-дальную полую вену (2), где и смешивается (первый раз) с венозной кровью плода. Лишь у некоторых животных (из домашних млекопитающих—у собак и рогатого скота) часть крови из пупочной вены через венозный проток— ductus venosus s. Arantii (9)—попадает непосредственно в полую вену, минуя печень. Смешанная кровь из каудальной полой вены вливается в правое предсердие (25), где она снова (второй раз) разбавляется венозной кровью зародыша, притекающей из краниальной полой вены (15). Из правого предсердия часть крови через овальное отверстие в межпредсердяои перегородке (16) поступает в левое предсердие (4), затем в левый желудочек и в аорту (18, 7). Другая часть крови из правого предсердия течёт в правый желудочек и далее в лёгочную артерию (17, 23). Так как лёгкие не функционируют, то почти вся кровь из лёгочной артерии через артериальный проток (3) направляется в аорту и в дальнейшем в капиллярную сеть тела и аллантоиса (плаценты).

608 ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

КРОВООБРАЩЕНИЕ ВЗРОСЛОГО МЛЕКОПИТАЮЩЕГО

После рождения плода, с первым его вдохом, выключается плацентарное кровообращение и происходят коренные изменения в круге кровообращения „ в результате чего устанавливается дефинитивное, или постоянное, кровообращение, типичное для взрослого животного (рис. 64).

Эти изменения сводятся к следующему. При вдыхании расширяется грудная клетка, а вместе с ней и лёгкие; в силу этого кровь из лёгочной артерии устремляется уже не в артериальный проток, а присасывается в капиллярную сеть лёгких (9). Из лёгких кровь по лёгочным венам (8) направляется в левое предсердие (7), где, следовательно, сильно повышается кровяное давление, в силу чего овальное отверстие в межпредсердной перегородке закрывается имеющимся в нём клапаном, который вскоре и прирастает к краям отверстия с левой стороны; таким образом оба предсердия разобщаются.

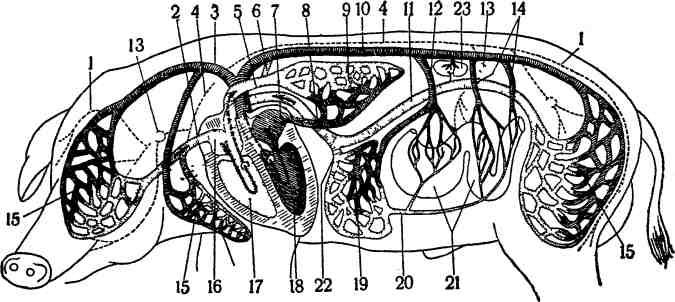

Рис. 64. Схема кровообращения взрослого млекопитающего.

1—лимфатический сосуд; 2—краниальная полая вена; 3—плече-головной ствол; 4—грудной проток; 5—лёгочная артерия; 6—артериальная связка; 7—левое предсердие;&—лёгочная вена; 9—капилляры лёгких; 10—аорта; 11—каудальная полая вена; 12—чревная артерия; 13—лимфатические узлы; 14—брыжеечные артерии; 15—капилляры головы и конечностей; 16—правое предсердие; 17—правый желудочек; 18—левый желудочек; 10—^капилляры печени; 20—воротная вена печени; 21—желудок и кишечник; 22—печёночная вена; 23—почка.

Через непродолжительное время зарастает и артериальный проток, превращаясь в артериальную связк у—ligamentum arteriosum (6). С выключением артериального протока давление крови в ветвях, отходящих от аорты, выравнивается и все части тела получают кровь под одинаковым первоначальным давлением.

С выключением плаценты запустевают пупочные артерии и вены, причём пупочные артерии, облитерируясь, превращаются в круглые связки мочевого пузыря, а непарная (к моменту рождения) пупочная вена—в круглую связку печени.

От венозного протока у собаки и рогатого скота остаётся на печени венозная связк а—lig.venosnm,—соединяющая воротную вену с каудальной полой веной. В конечном итоге и эти связки подвергаются сильной редукции, до полного их исчезновения.

В результате описанных изменений, происходящих после рождения, у взрослых животных устанавливаются два круга кровообращения.

В малом, или дыхательном, круге кровообращения венозная кровь из правого желудочка выносится лёгочной артерией в капилляры лёгких, где она подвергается окислению (17, 5,9). Артериальная кровь из лёгких по лёгочным венам возвращается снова в сердце—в левое предсердие—и оттуда поступает в соответствующий желудочек (8,7,18).

В большом, или системном, круге кровообращения кровь из левого желудочка сердца выталкивается в аорту и разносится её

СЕРДЦЕ ЛОШАДИ

609

разветвлениями по капиллярам всего тела (18,10,15), где она теряет кислород, питательные вещества и обогащается углекислым газом и продуктами жизнедеятельности клеток. Из капилляров тела венозная кровь собирается двумя крупными полыми венами—краниальной и каудальной—снова в сердце, в правое предсердие (2, 11, 16).

Происходящие после рождения плода коренные изменения в круге кровообращения не могут, конечно, не отразиться и на развитии самого сердца. Работа сердца при кровообращении плацентарном и постэмбриональном неодинакова, а отсюда возникает различней в относительной величине сердца. Так, при плацентарном кровообращении сердцу приходится прогонять всю кровь через капилляры тела и, кроме того, через капилляры плаценты; после рождения плацентарная система капилляров выпадает, а кровь распределяется между лёгочным и системным кругами кровообращения. Таким образом, работа правого отдела сердца уменьшается, а левого, наоборот, возрастает, что влечёт за собой, на первое время общее уменьшение всего сердца. Так, у новорождённых приматов на килограмм веса тела приходится 7,6 г веса сердца, спустя месяц—уже 5,1 г, через два месяца—4,8 г, через четыре месяца—3,8 г. Затем сердце снова увеличивается, что, очевидно, можно поставить в связь с повышением движений детёныша, которые вызывают повышение нагрузки сердца. Такое возрастание веса продолжается до 15-го месяца, когда относительный вес сердца достигает 5 г на килограмм веса тела, сохраняя это отношение (с колебаниями до 6,13 г) в течение всей жизни. Из приведённых цифровых данных видно, что величина сердца теснейшим образом зависит от его работы. Это доказывается и экспериментально.

СЕРДЦЕ

СЕРДЦЕ ЛОШАДИ

Сердце—сог—представляет полый конусообразный мускульный орган, расположенный в средостении, в области от 3 до 6-го ребра (рис. 103—36). Большая половина его (3/б) сдвинута влево от средней сагиттальной плоскости.

На нём различают расширенное основание сердца—basis cordis (рис. 65—1), —которое обращено дорзально и лежит под 6-м грудным позвонком, достигая половины высоты 1-го ребра. Суженная вершина конуса, или верхушка сердца,—apex cordis (2)—направлена вентро-каудально и несколько влево, вследствие чего она и лежит на уровне дистального конца 6-го ребра, не достигая грудной кости на 1 см и диафрагмы—на 6—8 см.

Кроме основания и верхушки, на сердце рассматривают правую и левую поверхност и—fades dextra et sinistra—и два к р а я — краниальный, более выпуклый, и каудальный, прямой или даже несколько вогнутый —margo cranialis et caudalis.

В основании сердца расположены два предсердия: правое и левое (4); поперечной, или венечной, бороздой—sulcus coronarius (З)-^они отделяются от правого (18) и левого (17) желудочков сердца, занимающих значительно большую часть сердца.

Оба желудочка снаружи разграничиваются друг от друга продольными боковыми бороздами, спускающимися от венечной борозды к верхушке сердца. Однако эти борозды идут асимметрично и, не достигая верхушки сердца, на передней поверхности последнего сливаются друг с другом. Левая продольная борозда—sulcus longitudinalis sinister (15)—лежит ближе к краниальному краю сердца, а правая продольная борозда—sulcus longitudinalis dexter (Б, 16)—тянется ближе к каудальному краю сердца. Таким образом, обе борозды отделяют переднеправую часть сердца, где находится правый желудочек, от заднелевой части, где размещается левый желудочек, к которому и принадлежит верхушка сердца.

Из краниального отдела основания сердца выходят два крупных артериальных ствола. Один из них—лёгочная артерия—a. pulmonalis (A, 11) — лежит спереди и выходит из правого желудочка, другой ствол—аорта — aorta (12)—выходит из левого желудочка и лежит сзади и справа от лёгочной артерии.

20 Анатомия домашних животных

610 ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Справа и несколько спереди от аорты и лёгочной артерии выступает слепо кончающийся краниальный выступ правого предсердия, или правое сердечное ушко—auricula dextra (А, 7); слева же от названных сосудов и несколько сзади расположена соответствующая часть левого предсердия —

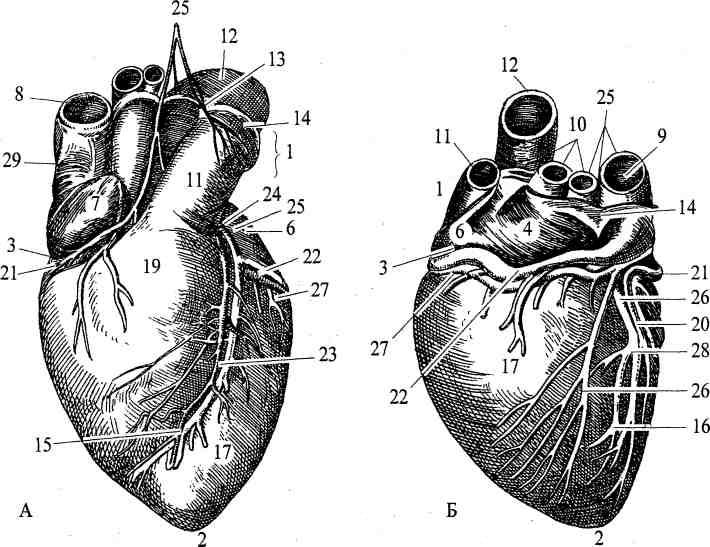

Рис. 65. Сердце лошади: А—вид спереди; Б—вид сзади.

2—basis cordis; 2—apex cordis; з—sulcus coronarius; 4—atrium sinistrum; 6—auricula sinistra; 7—auricula dextra; 8—-v. cava cranialis* 9—v. cava caudalis; 10—w. pulmonales; 11—a. pulmo-nalis; 12—aorta; 13—lig. arteriosum; 14—-линия прикрепления перикарда; 15—sulcus longitudi-nalis sinister; 16—sulcus longitudinalis dexter; 17—ventriculus cordis sinister; 18—ventriculus cordis dexter; 19—conus arteriosus; 20—ramus descendens dexter; 21—a. coronaria dextra; 22—v. cordis magna; 23—ramus descendens sinister; 24—a. coronaria sinistra; 25—n. sym-pathicus; 26—n. vagus; 27—ramus circumflexus;- 28—v. cordis media; 29—sulcus terminalis.

левое сердечное ушко—auricula sinistra (6). Каудально от аорты оба предсердия снаружи без заметной границы переходят одно в другое, но внутри они разделены межпредсердной перегородкой—septum atriorum (рис. 69—19).