- •I. Органы кровообращения

- •600 Органы кровообращения

- •Эмбриональное кровообращение

- •Предсердия

- •И к. И. Яньшину).

- •614 Органы кровообращения

- •616 Органы кровообращения

- •Синовентрикулярная система сердца

- •618 Органы кровообращения

- •Сосуды сердца и сердечной сорочки

- •Нервы сердца

- •Величина и вес сердца

- •Особенности сердца у рогатого скота

- •Особенности сердца у свиней

- •Особенности сердца у собак

- •Строение кровеносных сосудов

- •Нервы сосудов

- •Ветвление артерий

- •Лёгочные вены

- •Лошади дуга аорты

- •Общий плече-головной ствол

- •У свиней

- •Артерии головы лошади Общая сонная артерия

- •Внутренняя сонная артерия

- •Наружная сонная артерия

- •Внутренняя челюстная артерия

- •III. Веточки для слуховой трубы.

- •Подлопаточная артерия

- •Общая межкостная артерия

- •Срединная артерия

- •Грудная и брюшная аорта лошади Грудная аорта

- •Брюшная аорта

- •2. Краниальная брыжеечная артерия

- •3. Почечные артерии

- •4. Каудальная брыжеечная артерия

- •5. Внутренние семенные артерии

- •6. Поясничные артерии

- •Наружная подвздошная артерия

- •676 Органы кровообращения

- •И пальца лошади. А—с дорзальной и

- •(По а. П. Елисееву).

- •У свиней

- •У собак

- •Краниальная полая вена лошади

- •Вены головы

- •Вены грудной конечности

- •У рогатого скота

- •У свиней

- •У собак

- •Каудальная полая вена лошади

- •У свиней

- •Воротная вена лошади

- •Лимфатические узлы

- •На голове

- •Сращение.

- •Лимфатические- узлы: 1—поясничные аортальные; 2—подвздошные медиальные; 3—тазовые;

- •Лимфатические узлы: 1—ободочные; 2—слепой кишки; 3—подвздошной кишки;

- •Лимфатические сосуды у свиней

- •На голове

- •Лимфатические сосуды у собак

Нервы сосудов

Кровеносные сосуды обильно снабжены нервами—nervi vasorum; они на одних сосудах идут вдоль стволов, например, на сосудах внутренностей, а на сосудах туловища и конечностей нервные веточки начинаются мета-мерно от спинномозговых нервов, обычно следующих вместе с артериями.

Нервные веточки, подходящие к сосудам, на поверхности их образуют диффузные периваскулярные сплетения. От них отделяются безмякотные нервные волокна в перимускулярное сплетение, лежащее в глубоких слоях адвентиции, непосредственно на средней оболочке. От последнего сплетения ответвляются волокна в интрамускулярное сплетение, заложенное в средней оболочке и оплетающее мускульные волокна. Во всех нервных сплетениях находятся также нервные клетки. В сосудах проходят иаффектор-ные волокна с богатыми рецепторными аппаратами (рис. 81).

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХОДА И ВЕТВЛЕНИЯ СОСУДОВ1 Магистрали и их боковые ветви

Сосудистое ложе на ранних стадиях развития зародыша закладывается в виде сети анастомозирующих, т. е. соединяющихся друг с другом, сосудов.

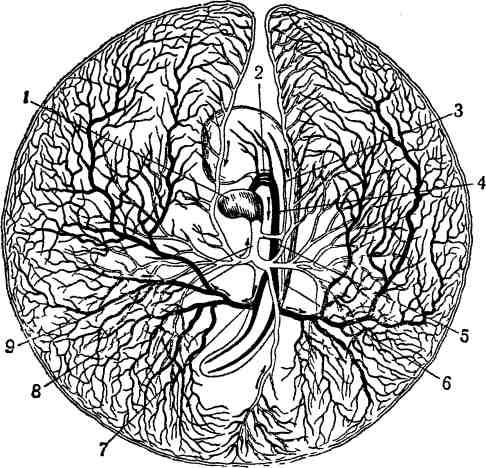

Рис. 82. Схема сосудов желточного мешка цыплёнка.

I—сердце; 2—дуги аорты; 3—яремная вена; 4—аорта; 6—общая кардинальная вена; 6—кардинальная вена; 7—желточная артерия; 8—желточная вена; 9—венозный синус (артерии—чёрные вены—светлые).

Первоначально, пока ещё нет закладки сердца, в этой сети невозможно заметить какие-либо закономерности в ходе и ветвлении сосудов, да и сосуды все построены одинаково. С закладкой сердца в виде пульсирующих сосудистых участков резко изменяются гемодинамические условия.

Ритмически сокращающееся сердце при систоле вталкивает порции крови в сосуды под некоторым давлением, вследствие этого из сосудистой

1 Закономерности хода и ветвления сосудов впервые установлены П. Ф. Лесгафтом

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХОДА И ВЕТВЛЕНИЯ СОСУДОВ

629

сети выделяются главные пути в виде магистралей. От них уже отходят боковые ветви, теряющиеся в сосудистой сети. Нарастание мощности мускульных стенок сердца сопровождается усилением его работы, а следовательно, повышением кровяного давления, увеличением быстроты тока крови. Это вызывает формирование постоянных магистралей и главных боковых ветвей в виде артерий с утолщёнными стенками, способными противостоять кровяному давлению. С другой стороны, сердце при своём расслаблении (диастоле) насасывает кровь из других сосудов, т. е. из вен, которые формируются также в виде магистралей с боковыми ветвями (рис. 82).

Развитие организма по принципам одноосности (голова, туловище хвост), двубоковой симметрии и сегментального расчленения отражается и на ходе сосудистых магистралей и их боковых ветвей.

При рассмотрении эволюции сосудистой системы уже отмечалось, что у анелид имеются продольные магистрали—спинной и брюшные сосуды— и боковые ветви в виде

1

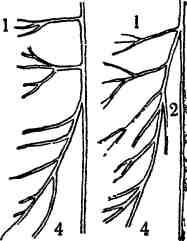

Рис. 83. Схема концентрации кишечных артерий у различных амфибий

1—чревная артерия; 2—селезёночные артерии; 3—брыжеечные артерии; 4—артерии прямой кишки.

метамерных париетальных и висцеральных сосудов, переходящих в капиллярные сети. Такая же в основном картина хода сосудов наблюдается у ланцетника и рыб. Даже у млекопитающих животных, несмотря на всю сложность их организма и путей развития отдельных органов, имеются и продольные и парные сегментальные сосуды^ как висцеральные, так и париетальные.

Продольными магистралями в туловище являются аорта и обе полые вены.

Висцеральные метамерные сосуды представлены парными почечными и внутренними семенными артериями и венами. У взрослых животных метамерия этих сосудов в связи со сложной эволюцией мочеотделительных и половых органов исчезает, но на ранних стадиях развития зародыша она имеет место и в редких случаях в виде вариантов обнаруживается даже у взрослых животных (двойные почечные артерии). Ещё более затушёваны метамерия и симметрия в висцеральных сосудах, идущих к кишечной трубке, также в силу сложной её эволюции. На ранних стадиях развития зародыша сосуды кишечной трубки бывают парными и с ясно выраженной метамерией. Следы этой метамерии выступают и у взрослых животных. Так, чревная артерия обслуживает желудок и двенадцатиперстную кишку, причём на желудке существуют особые артерии для кардиального и пилори-ческого отделов; передняя брыжеечная артерия распространяется в области тонкой и ободочной кишок и также отдаёт метамерные ветви в различные отрезки этих кишок; наконец, задняя брыжеечная артерия снабжает кровью часть ободочной и прямой кишок. В процессе филетического и эмбрионального развития перечисленные артерии сформировались за счёт усиления отдельных метамерных ветвей и продольных анастомозов между остальными метамерными ветвями (рис. 83)

К париетальным сегментальным сосудам на туловище относятся межрёберные, поясничные и крестцовые артерии и вены

630

ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

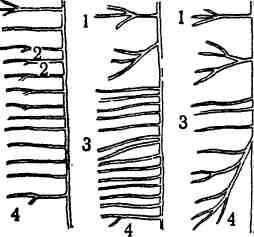

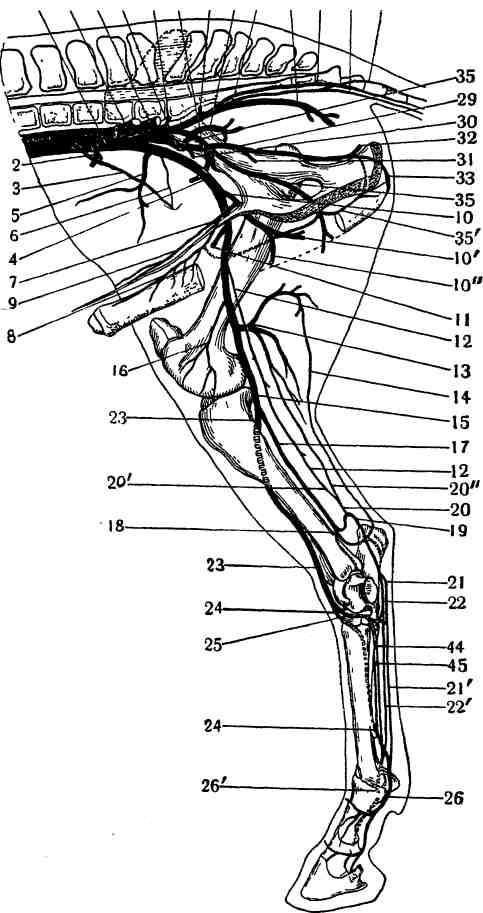

Рис. 84. Схема артерий грудной конечности лошади.

I—a. axillaris; 2—a. thoracica externa; 3—a. thoracoacromialis; 4, 4r—a. sub-scapularis; б—a. circumflexa humeri lateralis; б—a. thoracodorsalis; 7—a. circumflexa scapulae; 8—rami muscula-res; 9—a. brachialis; 10—a. circumflexa humeri medialis; ц—a. profunda bra-chii; 12—a. bicipitis; 13—a. collateral is ulnaris; 14—a. collateralis radia-lis; 15—a. mediana; 16—a. interossea communis; 17—a. retis carpi volaris; 18—a. metacarpea volaris superficialis; 19—a. metacarpea volaris profunda lateralis; 20—a. medianoradialis; 21—a. metacarpea dorsalis medialis; 22—a. digitalis medialis; 23—a. phalangis I dorsalis; 24—a. phalangis II dorsalis.

и малоберцовая артерии; у нейшем анастомозирующего на

В связи с эволюцией шейного отдела туловища метамерия сосудов шеи также затушевалась рядом сильно развитых артерий: поперечной шейной, глубокой шейной, позвоночной и др. Из них первые две безусловно являются сегментальными артериями, по крайней мере в начальных их участках (см. их выход из грудной полости), а позвоночная артерия оказалась вторичным продольным стволом, отдающим в каждом сегменте боковые ветви. Таким образом, сегментация имеет место и на шее. Главными магистралями для шеи служат подключичные артерии, переходящие в магистрали для конечностей.

В плавникообразных конечностях сосуды шли метамерно; с превращением плавникообразных конечностей в ногооб-разные исчезла и метамерия. Однако подключичные артерии—эти главные магистрали для грудных конечностей—у зародышей низших животных закладываются в виде четырёх сегментальных артерий, из которых у млекопитающих сильно развивается лишь одна. В свободной конечности можно также найти элементы-сегментации, хотя главные магистрали идут неодинаково у разных животных. У одних животных в магистраль грудной конечности включены подключичная артерия, подмышечная, плечевая и далее межкостная ич общие пальцевые артерии; у других—плечевая артерия, затем срединная и далее общие пальцевые артерии (рис. 84); наконец, у третьих—плечевая артерия делится на локтевую и лучевую артерии, дающие начало пальцевым артериям. Такое различие в ходе магистрали находится в связи с окончательным формированием конечностей по типу стопохождения, пальцехождения или копытохождения или обусловливается развитием хватательной функции конечности.

На тазовой конечности у зародыша закладываются сегментальные сосуды, проходящие впереди и позади тазобедренных суставов. У взрослых животных магистрали образованы различно. У одних они развились за счёт заднего сосуда: внутренняя подвздошная артерия —седалищная артерия —подколенная других за счёт переднего сосуда, в даль-бедре с задней магистралью, в результате

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХОДА И ВЕТВЛЕНИЯ СОСУДОВ 631

'\

\ Ч

2v8

¥

V

«

36 37 38 39 40 41

В связи со сложной эволюцией головы метамерию сосудов на ней ещё труднее обнаружить, но магистрали с боковыми ветвями имеются. Главными магистралями для головы являются общие сонные артерии, которые переходят в наружные сонные, затем во внутренние челюстные артерии.

Таким образом, сегментация сосудов резко выступает лишь там, где она выражена в других системах, но ход главных сосудов магистралями имеет место всюду как основная закономерность.

Ход и ветвление магистралей ^

Магистрали обычно следуют вместе с нервами, образуя сосудисто-нервные пучки, которые состоят из нерва, артерии, вены и крупных лимфатических сосудов и заключены в соответствующие фасциальные футляры, общие для всего пучка и частные для каждого его слагаемого.

Магистрали всегда идут крат чайшим путём, (П. Ф. Лесгафт), так как сосуды в процессе своего развития разрастаются в сторону наименьшего со противления, вследствие чего облегчается работа

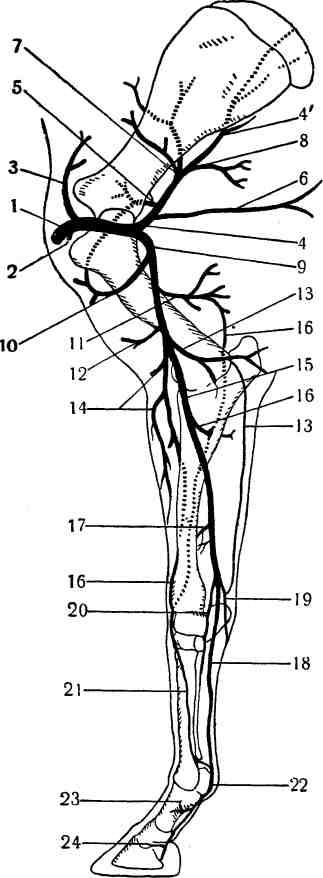

Рис. 85. Схема артерий тазовой конечности лошади.

l_aorta abdominalis; 2—a. mesenterica caudalis; з—a. sper-matica interna; 4—a. iliaca externa; 5—a. circumflexa ilii profunda; 6—a. spermatica externa; 7—truncus pudendoepi-gastricus; 8—a. pudenda externa; 9—a. epigastrica caudalis; 10—a. profunda femoris; 10'—a. circumflexa femoris medialis; 11—a. femoris cranialis; 12—a. saphena; 13—a. femoris caudalis; 14—ramus anastomotic us; is—a. poplitea; 16—a. genus suprema; 17—a. tibialis posterior; 18—a. tarsea lateralis; 19—a. tarsea medialis; 20—a. recurrers tibialis; 21—a. plan-taris medialis; 22—a. plantaris lateralis; 22'—a. meta-tarsea plantaris superficialis medialis; 23—*a. tibialis anterior; 24—a. metatarsea dorsalis lateralis; 25-—a. tarsea perforans; 26—a. digitalis medialis; 27—a. iliaca interna; 28—a. iliolum-balis; 29—a. pudenda interna; 30-a. umbilicalis; 31—a. haemor-rhoidalis media; 32—a. haemorrhoidalis caudalis; 33—a. bulbourethralis; 34—a. circumflexa femoris lateralis; 36—a. obturatoria; 36—a. glutaea cranialis; 37—a. sacralis lateralis, 38—a. glutaea caudalis; 39—a. coccygea; 40—a. caudalis lateralis; 41—»a. caudalis lateralis dorsalis; 42—a. lum-balis VI; 44—a. metatarsea plantaris profunda medialis.

632

ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

сердца и достигается более скорая доставка питательного материала к работающему органу. Это ясно видно из анализа расположения сосудов, особенно на конечностях, где главные стволы как раз располагаются в бороздках и промежутках между мускулами и костями и окружены рыхлой соединительной тканью и фасциями. Сосуды лежат в таких местах, где в силу местных, чисто механических условий они испытывают наименьшее давление со стороны окружающих тканей и органов; этим объясняется и более поверхностное залегание вен. Таким образом, все главные артериальные магистрали оказываются на вогнутой стороне тела или суставов (на их сгибательных поверхностях), т. е. е наиболее защищенных местах (П. Ф. Лесгафт).

Например, аорта лежит на вентральной поверхности позвоночного столба, образующего изгиб в дорзальном направлении. Вентрально от позвоночника идут и сосуды, «есущие кровь в голову,—обе общие сонные артерии. Главная магистраль тазовой конеч-еости у лошадей по отделении от аорт следует по сгибательной поверхности подвздошвди «рестцового и тазобедренного сочленений; далее по медиальной поверхности бедренной кости она выходит на сгибательную поверхность коленного сустава, переходит снова на переднюю поверхность конечности, пересекая по сгибательной поверхности заплюсну, и опять поворачивает на сгибательную поверхность путового сустава (рис. 85).

При таком расположении магистрали при движении животного подвергаются меньшему растяжению.

На своём протяжении магистраль отдаёт боковые ветви ко всем органам, мимо которых онапрох од и т (П. Ф. Лесгафт), причём размер сосуда находится в полном соответствии как с величиной самого органа, так и с его функцией. Эти ветви, также проделав кратчайший путь, входят в орган с поверхности, обращенной к главной магистрали.

Так, от брюшной аорты отходят: чревная артерия—-в желудок, печень и селезёнку, краниальная брыжеечная артерия—в кишечник, почечные артерии—в почки и т. д. Сонная артерия даёт гортанную артерию—в гортань, глоточную артерию—в глотку, внутрен-еюю сонную артерию—в мозг, затылочную артерию—в затылочную мускулатуру, ушные артерии—в наружное ухо и т. д., т. е. во все органы, мимо которых jOHa проходит. Такая же картина наблюдается на конечностях в отношении ветвей к мускулам я суставам (рис. 84 и 85).

Каждая выступающая часть тела получает питание не менее чем от двух соответствующих источников (П. Ф. Лесгафт); к каждому пальцу подходит по две артерии— латеральная и медиальная; ушная раковина получает четыре ветви—латеральную, медиальную, среднюю и глубокую ушные артерии. Всё это находится в связи, с одной стороны, с историей развития артерий и соответствующих органов, а с другой—с усиленной теплоотдачей вследствие изолированного положения некоторых органов на теле.

Коллатерали и обходные сети

Среди боковых ветвей, ответвляющихся от магистралей, особого внимания заслуживают те из них, что тянутся параллельно главному стволу, вследствие чего и называются боковыми, или обходными, путями—коллатералями. Они всегда анастомозируют с ветвями магистрали, от которой сами произошли. Таким образом, возникает коллатеральное кровообращение. Оно наблюдается во всех подвижных частях тела и тем сильнее развито, чем больше подвижность. Коллатерали приобретают большое значение при всяких нарушениях кровотока по главной магистрали; в таких случаях они могут сильно увеличиваться и заменять собой магистраль.

В области шеи коллатералью для общей сонной артерии служит позвоночная артерия. Такими же коллатералями друг к другу являются средин-

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХОДА И ВЕТВЛЕНИЯ СОСУДОВ §33

ная и межкостная артерии на грудной конечности собаки или артерии тощей кишки по отношению друг к другу и т. д.

Коллатерали при благоприятных к тому условиях могут возникать и вновь за счёт уже имеющихся или же вновь формирующихся капиллярных сосудов, например после закупорки, перевязки или перерезки сосудов, что установлено экспериментальными исследованиями в школе акад. В. Н. Тонкова.

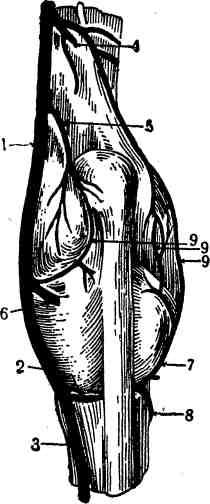

К числу коллатералей относятся и обходные сети в области суставов (рис. 86), которые всегда лежат на разгибательной стороне их, причём чем больше дуга движения, тем мощнее и обходная сеть. Значение таких обходных сетей заключается в том, что при сгибании суставов происходит сильное растягивание сосудов, затрудняющее ток крови, а так как в подобных местах имеется сеть сосудов, получающих кровь из разных источников, то при любом положении сустава всегда создаются благоприятные условия для тока крови, если не из одного, то из другого сосуда. Обычно к таким обходным сетям сосуды подходят как проксимально, так и дистально от сустава и располагаются по поверхности, перпендикулярной к оси движения; Например, у лошади в волярную локтевую сеть ветви отходят от глубокой плечевой артерии, коллатеральной локтевой артерии, возвратной межкостной артерии, возвратной локтевой артерии как латерально, так и медиально от сустава.

Углы отхождения артерий

Рис. 86. Локтевая сосудистая сеть у лошади.

1—плечевая артерия; г—общая ^ межкостная артерия; 3—срединная артерия; 4— глубокая плечевая артерия; 5—коллатеральная локтевая артерия; <?—возвратная локтевая артерия; 7—возвратная межкостная артерия; 8—межкостная дор-зальная артерия; 9—ана-^етомозы.

Боковые ветви оставляют магистрали под различными углами—острыми, прямыми "и тупыми.

Под острыми углами отходят артерии, чаще всего направляющиеся к отдалённым участкам тела и органам, так как при острых углах скорость тока крови больше, чем при тупых. Это, так сказать, артерии «дальнего следования».

Под более прямыми углами направляются артерии, обслуживающие близлежащие органы; это артерии «ближнего следования», например чревная артерия, почечные, краниальная брыжеечная*, большинство мускульных ветвей и т. д.

Под тупыми углами отделяются обычно артерии, идущие в направлении, обратном току крови, вследствие чего они иногда называются возвратными; такие артерии, как правило, анастомозируют с вышеотходящими сосудами, образуя или обходные сети в области суставов, или обходные пути—коллатерали.