1 курс / Гистология / Miadelets-OD_Gistologiia_tsitologiia_i_embriologiia_cheloveka_Ch-2_2016

.pdf

не до конца. Возможно, он является проявлением физиологической регенерации слизистой оболочки и обеспечивает замену старых ворсин новыми. Кроме того, отторгшиеся ворсинки некоторое время могут участвовать в пристеночном пищеварении, являясь дополнительным источником мембран.

Крипты - это углубления эпителия в собственную пластинку слизистой оболочки. Их часто называют железами (железы Либеркюна). Вокруг одной ворсинки находится до 5-6 крипт, составляющих вместе с ней струк-

турно-функциональный элемент слизистой оболочки.

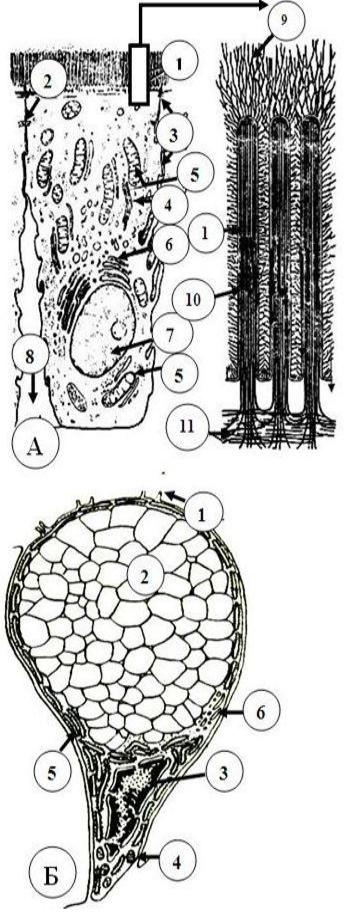

Рис. 19.19. Строение 12-перстной кишкиI – слизистая оболочка: 1 – ворсинка; 2 – однослойный столбчатый эпителий; 3 - собственная пластинка ворсинки; 4 – крипты; 5

– мышечная пластинка; II – подслизистая оболочка: 6 – соединительная ткань подслизистой оболочки; 7 – подслизистая дуоденальная железа; III – мышечная оболочка: 8 – внутренний циркулярный слой; 9 – наружный продольный слой; 10 –ганглий межмышечного нервного сплетения Ауэрбаха; 11 – мезотелий, 12 – собственная пластинка серозной оболочки

Складки Керкринга

образуются за счет выпячивания в просвет кишки слизистой и подслизистой оболочек. Имеют циркулярный ход.

Слизистая оболочка состоит из трех слоев: эпителиального, собственной и мышечной пластинок. Эпителий тонкой кишки - од-

нослойный столбчатый. В ворсинках и криптах клеточный состав эпителия несколько различается. Эпителий ворсинок содержит три вида клеток:

столбчатые, бокаловидные и эндокриноциты. Строение эпителиоцитов тонкой кишки приведены на рисунке 19.20, А-Д.

Столбчатые энтероциты являются основной разновидностью клеток эпителия ворсинок. Они имеют выраженную полярность. В их базальном полюсе находятся ядро, гранулярная ЭПС, митохондрии. В апикальном полюсе располагаются комплекс Гольджи, лизосомы, везикулы и гранулярная

271

Рис. 19.20. Схема строения клеток покровного эпителия (однослойного столбчатого) тонкой кишки А – столбчатый энтероцит: 1 – мик-

роворсинчатая каемка; выделенный фрагмент при большем увеличении показан справа); 2 – адгезивный поясок (опоясывающая десмосома); 3 – плазмолемма; 4 – гранулярная ЭПС; 5 – митохондрии; 6 – комплекс Гольджи; 7 – ядро; 8 – межклеточное пространство; 9 – гликокаликс; 10 – актиновые микрофиламенты; 11 – терминальное сплетение (по Г.Ф. Коротько с небольшими изменениями)

Б – бокаловидная клетка: 1 – микроворсинки; 2 – гранулы слизистого секрета; 3 – ядро; 4 – митохондрия; 5 – гранулярная ЭПС; 6 - гладкая ЭПС В – одиночный эндокриноцит дис-

персной эндокринной системы: 1 – микроворсинки; 2 – гранулярная ЭПС; 3 – ядро; 4 – комплекс Гольджи; 5 – гранулы инкрета; 6 – митохондрия Г – клетка Панета (экзокриноцит с

ацидофильными гранулами): 1 – микроворсинки; 2 – секреторные гранулы; 3 – гранулярная ЭПС; 4 – комплекс Гольджи; 5 – ядро Д – желудочно-кишечная стволовая

клетка: 1 – микроворсинки; 2 – комплекс Гольджи; 3 – гранулярная ЭПС; 4 – свободные рибосомы; 5 – митохондрия; 6 – ядро (Б-Д – по А. Хэму, Д Кормаку, с небольшими изменениями)

272

Рис. 19.20 (окончание)

ЭПС. Плазмолемма здесь формирует микроворсинки, покрытые гликокаликсом, который адсорбирует ферменты, участвующие в пристеночном и мембранном пищеварении. За счет микроворсинок поверхность всасывания увеличивается примерно в 40 раз. В микроворсинках обнаруживаются пучки актиновых филаментов, идущие в цитоплазму, а под микроворсинками формируется богатое микрофиламентами терминальное сплетение. Своим проксимальным (“-” - концом) актиновые филаменты вплетаются в терминальное сплетение, “заякориваются” и в связи с этим не подвергаются распаду. Благодаря этому опорно-сократительному каркасу микроворсинки могут изменять свой размер, исчезать или вновь появляться, что определяется

273

функциональными запросами. С актиновыми микрофиламентами взаимодействует белок минимиозин, аналогичный миозину миофибрилл. Он участвует в изменении высоты микроворсинок. Кроме того, в стабилизации микроворсинок и актиновых микрофиламентов участвуют белки виллин, фимбрин и фасцин. Длина микроворсинок достигает 1 мкм, ширина составляет 0,1-0,3 мкм. При изучении в световом микроскопе микроворсинки имеют вид щеточной каемки, которая содержит высокую активность щелочной фосфатазы, необходимой для транспортных процессов. Наличие на клетках щеточной каемки определило их название. Латеральная мембрана каемчатых энтероцитов образует глубокие инвагинации и интердигитации с плазмолеммой соседних энтероцитов; в апикальной поверхности связь между клетками осуществляется при помощи опоясывающих десмосом и зон замыкания (см. рис. 19.20, А). Эти контакты препятствуют проникновению через эпителий макромолекул химуса и участвуют в формировании так называемого кишечного барьера. Нарушение этого барьера является одной из причин пищевой аллергии. Напротив, ниже зоны опоясывающих десмосом контакты между эпителиоцитами менее плотные, что способствует выходу некоторых мономеров (в частности, ресинтезированных в цитоплазме каемчатых энтероцитов жиров) в межклеточное пространство и транспорту их по этому пространству в лимфокапилляры собственной пластинки. Основными функциями каемчатых клеток являются: 1. Пристеночное пищеварение; 2. Всасывание мономеров; 3. Формирование кишечного барьера; 4. Синтетическая функция - синтез специфичных для организма жиров, а также гликогена, см. ниже.

При синдроме мальабсорбции, возникновение которого связано с наследственной или приобретенной недостаточностью ферментных систем тонкой кишки (например, при оперативном удалении большого участка тонкой кишки при завороте кишок, тромбозе мезентериальных сосудов), каемчатые энтероциты претерпевают существенные изменения. Их количество уменьшается, цитоплазма оставшихся клеток вакуолизируется, клетки теряют щеточную каемку. Это ведет к резкому нарушению всасывания нутриентов, гипопротеинемии, анемии, эндокринным нарушениям, авитаминозу, отечному синдрому. Данные изменения со стороны каемчатых энтероцитов сопровождаются изменениями ворсинок. Они укорачиваются, утолщаются, срастаются друг с другом, уменьшается их количество до почти полного исчезновения при одновременном склерозировании стенки кишки.

Бокаловидные энтероциты - вторая разновидность клеток эпителия ворсинок. Это одноклеточные слизистые железы. По строению они аналогичны таковым клеткам в воздухоносных путях. Бокаловидные клетки продуцируют углеводно-протеиновые комплексы – муцины (главный компонент слизи), выполняющие защитную функцию и облегчающие продвижение химуса в кишке. В слизи находятся секреторные антитела, продуцируе-

274

мые плазмоцитами собственной пластинки, лизоцим (вырабатываемый лейкоцитами собственной пластинки) и другие антибактериальные вещества.

Количество бокаловидных клеток возрастает по направлению к каудальному отделу. Форма их изменяется в течение секреторного цикла от столбчатой до бокаловидной. В надъядерной цитоплазме клеток хорошо развит комплекс Гольджи, гранулярная и агранулярная ЭПС, в апикальном полюсе находятся гранулярная ЭПС и гранулы слизистого секрета.

Эндокриноциты могут быть открытого и закрытого типа (см. желудок). В эпителии кишки обнаруживаются следующие разновидности эндокриноцитов. ЕС-клетки делятся на ЕС1- и ЕС2-клетки. Первые вырабатывают гор-

моны мелатонин и серотонин, вторые - мотилин и вещество Р. Мотилин стимулирует двигательную функцию ворсинок. Вещество Р регулирует кровоснабжение слизистой оболочки и опосредует болевую чувствительность. ECL-клетки вырабатывают гистамин. А-клетки образуют энтероглюкагон. S-клетки синтезируют секретин, стимулирующий секрецию бикарбонатов поджелудочной железой. I-клетки являются продуцентами гормона холецистокинина/панкреозимина, стимулирующего экзокринную функцию поджелудочной железы и одновременно вызывающего сокращение мышечной оболочки желчного пузыря. D-клетки образуют соматостатин, а D1-клетки -

вазоинтестинальный полипептид. К-клетки вырабатывают желудочный ингибирующий пептид (ЖИП), подавляющий секрецию желудочного сока. Описаны также N-клетки, вырабатывающие нейротензин. Они функционируют по принципу эндокринии. Нейротензин оказывает гипотензивный эффект, стимулирует сокращение гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, секрецию глюкагона и подавляет секрецию инсулина поджелудочной железой. Он отменяет стимулирующий эффект гастрина на секрецию соляной кислоты париетальными клетками.

Эндокриноциты PYY. Эти эндокриноциты секретируют YYполипептид. Гормон относится к семейству панкреатического полипептида

ив основном вырабатывается эндокриноцитами слизистой оболочки подвздошной и толстой кишок. Клетки-продуценты этого гормона обнаружили

ив панкреатических островках. Так же, как и гормон жировой ткани лептин, YY полипептид подавляет аппетит, блокируя активность гипоталамических нейронов пищевого центра и активируя нейроны, вызывающие чувство насыщения. Установлено, что «аэробные» физические упражнения (плавание, бег, аэробика) в несколько раз увеличивают содержание этого гормона в крови и, следовательно, снижают аппетит. У людей с ожирением содержание YY полипептида снижено. Эти сведения могут способствовать разработке прогрессивных методов борьбы с ожирением.

Вэпителии крипт кроме указанных выше клеток обнаруживаются два дополнительных вида клеток: бескаемчатые энтероциты и клетки Панета (экзокриноциты с ацидофильными гранулами).

275

Бескаемчатые энтероциты (Рис. 19.20, Д) лежат в нижней части крипт. В них часто видны фигуры митоза. Эти клетки способны к делению, после чего мигрируют в двух направлениях: в сторону эпителия ворсинки и в сторону эпителия крипт, дифференцируясь во все другие виды клеток эпителия. Таким образом, функция бескаемчатых клеток - обеспечение регенерации эпителия, роль камбия. В этих клетках в отличие от камбиальных клеток эпителия желудка не экспрессируется ген “бессмертия” семейства bcl-2, продукт деятельности которого подавляет клеточную гибель. В связи с этим камбиальные клетки эпителия тонкой кишки способны к апоптозу, причем имеются три различные по значению зоны апоптоза: 1. На вершине ворсинок. 2. На дне крипт. 3. В герминативной зоне. На вершине ворсинок и в дне крипт погибают стареющие клетки соответственно эпителия ворсинок и эпителия крипт, тогда как в герминативной зоне элиминируются мутировавшие камбиальные клетки и их ранние потомки. В этих клетках экспрессируется ген р53, продукт которого, белок Р53, осуществляет так называемый “аварийный тормоз” пролиферации мутантных клеток и выход их из митотического цикла в период покоя G0. Если в таких вышедших из митотического цикла клетках репарация генома невозможна, в них запускается программа апоптоза. Поэтому в эпителиоцитах тонкого кишечника постоянно поддерживается «чистота генома». Очевидно, этим обстоятельством объясняется тот факт, что в тонком кишечнике очень редки опухолевые процессы (рак возникает только в области фатерова соска, т.е. в месте выхода протоков поджелудочной железы и печени).

Экзокриноциты с апикальной зернистостью (клетки Панета лежат на дне крипт. По внешнему виду они напоминают ациноциты поджелудочной железы, продуцирующие пищеварительные ферменты. В цитоплазме этих клеток развиты органеллы белкового синтеза, а в апикальной части находятся секреторные гранулы, содержащие белково-полисахаридные комплексы, лизоцим, иммуноглобулины А и G, а также цинк и селен. В клетках Панета высока активность таких ферментов, как трипсин, фосфолипаза А-2, дипептидазы, а также содержится ингибитор панкреатического трипсина. Функции этих клеток, как полагают, следующие:

1.В определенном объеме клетки участвуют в пищеварительной функции, вырабатывая дипептидазы, фосфолипазу А и трипсин. При перевязке протока поджелудочной железы клетки Панета подвергаются компенсаторной гипертрофии, т.е. в определенной степени пытаются компенсировать ее отсутствие.

2.Выработка секрета, нейтрализующего соляную кислоту.

3.Участие в защитной функции путем выработки антибактериального лизоцима (мурамидазы) и депонирования иммуноглобулинов А и G.

4.Клетки Панета синтезируют и секретируют аминокислоты и белковоуглеводные комплексы, за счет которых, возможно, осуществляют питание расположенных рядом камбиальных клеток (трофическая функция).

276

5. Содержащийся в клетках Панета селен обладает противоопухолевым эффектом.

Кроме этих пяти видов клеток, в эпителии тонкой кишки встречаются еще три вида клеток: щеточные эпителиоциты, микроскладчатые эпителиоциты, или М-клетки, и интраэпителиальные лимфоциты, в том числе

большие гранулярные лимфоциты. Щеточные эпителиоциты, очевидно, являются сенсорными клетками, использующими в качестве нейромедиатора оксид азота. Микроскладчатые М- клетки находятся в составе эпителия, покрывающего агрегированные лимфоидные узелки (пейеровы бляшки). Они имеют глубокие инвагинации плазмолеммы и множество микроворсинок на апикальной поверхности. В базальной части плазмолемма образует глубокие карманы (“пещеры”), в которых находятся проникающие в них лимфоциты. Располагающаяся под этими клетками базальная мембрана является прерывистой. Функцией клеток М-клеток является захват антигенов, их транспортировка и представление лимфоцитам без предварительного расщепления. Таким образом, М- клетки выполняют функцию презентации антигенов лимфоцитам.

Большие гранулярные лимфоциты мигрируют в эпителий из собственной пластинки и являются натуральными киллерами (NK-клетками),

относящимися к системе иммунобиологического надзора и защищающими эпителий от развития опухолей. Таким образом, раковые опухоли из эпителия тонкой кишки возникают крайне редко по следующим возможным причинам: 1) благодаря отсутствию в камбиальных клетках антиапоптозного гена bcl-2 и экспрессии проапоптозного гена р53; 2) депонированию в клетках Панета селена, обладающего антибластомным эффектом; 3) наличию в эпителии NK-клеток.

Собственная пластинка слизистой оболочки представлена РВНСТ, содержит большое количество ретикулярных волокон, ацидофильных гранулоцитов, плазмоцитов. В ней находятся также одиночные и агрегированные (пейеровы бляшки) лимфоидные узелки. Мышечная пластинка состоит из двух слоев гладкой мышечной ткани: внутреннего циркулярного и наружного продольного. От циркулярного слоя скопления миоцитов проникают в ворсинки и в подслизистую оболочку.

Подслизистая оболочка образована РСТ и содержит дольки жировой ткани. В ней находятся сосудистое и мейсснеровское нервные сплетения, а в 12-перстной кишке - сложные трубчатые разветвленные железы (подслизистые железы Бруннера). Это слизисто-белковые железы, образованные клетками со светлой цитоплазмой и темным плоским ядром. В апикальной части клеток находятся секреторные гранулы. Выводные протоки выстланы вначале кубическим, а затем призматическим эпителием, в котором обнаруживаются каемчатые клетки, клетки Панета, эндокриноциты, бокаловидные и париетальные клетки. Функциями дуоденальных желез являются: 1) выработка слизи, нейтрализующей соляную кислоту; 2) секреция дипептидаз,

277

расщепляющих дипептиды до аминокислот, и амилазы, расщепляющей углеводы. Кроме того, железы вырабатывают энтерокиназу, превращающую трипсиноген в активный трипсин, урогастрон, стимулирующий регенерацию эпителия и подавляющий секрецию желудочными железами соляной кислоты. Эндокринными S-клетками протоков желез вырабатывается гор-

мон секретин.

Мышечная оболочка состоит из двух слоев гладкой мышечной ткани. Направление пучков в слоях не строго продольное и циркулярное, а спиральное. Между слоями находится РСТ, в которой залегают межмышечное сосудистое и нервное сплетения. Функция мышечной оболочки - обеспечение перистальтических движений стенки кишки и продвижение химуса в каудальном направлении.

Серозная оболочка образована РВНСТ и слоем мезотелия. ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ. Артерии образуют в стенке кишки 3 сплетения:

межмышечное, подслизистое и слизистое. От слизистого сплетения отходят артериолы и капилляры, образующие сети вокруг крипт. В ворсинках гемокапилляры располагаются по периферии, под базальной мембраной эпителия. Вены формируют два сплетения: слизистое и подслизистое. Лимфокапилляры, начинаясь слепо, располагаются в центре ворсинок. Они продолжаются во внутриорганные лимфососуды, образующие подслизистое (более крупное) и межмышечное сплетения.

ИННЕРВАЦИЯ. Афферентная иннервация тонкой кишки обеспечивается псевдоуниполярными нейронами спинальных ганглиев, нейронами чувствительного ядра блуждающего нерва и клетками Догеля II типа. Эфферентная иннервация осуществляется симпатическими и парасимпатическим (n. vagus) нервами. Центры симпатического звена лежат в боковых рогах спинного мозга на уровне нижних грудных и верхних поясничных сегментов. Парасимпатическая иннервация осуществляется блуждающим нервом. В толще кишки развиты парасимпатические межмышечное и подслизистое нервные сплетения, в ганглиях которых содержатся клетки Догеля трех типов. С их участием осуществляются местные рефлекторные дуги. Стимуляция симпатической нервной системы подавляет секрецию и вызывает расслабление мышечной оболочки тонкой кишки (сфинктеры при этом сокращаются), раздражение парасимпатических эфферентных волокон приводит к обратному эффекту.

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ВСАСЫВАНИЯ. Различают два этапа пищеварения: полостное и пристеночное. Полостное пищеварение - пищеварение в полости кишки. Оно происходит не только c помощью пищеварительных ферментов, вырабатываемых поджелудочной железы, но и с участием ферментов бактерий. Большее значение имеет присте-

ночное и мембранное пищеварение - расщепление нутриентов в примем-

бранном слое слизи и на гликокаликсе столбчатых клеток. В силу того, что расстояние между микроворсинками меньше, чем размеры бактерий, при-

278

стеночное пищеварение протекает в безмикробной среде. Основной структурой, обеспечивающей пищеварение и всасывание в тонкой кишке, является ворсинка, хотя крипты тоже участвуют в этих процессах. Ворсинка постоянно совершает акты сокращения - расслабления за счет гладких миоцитов, действуя как насос.

Всасывание жиров. В просвете кишки (полостное пищеварение) они эмульгируются желчью с образованием мицелл. Вначале мицеллы адсорбируются гликокаликсом энтероцитов, а затем подвергаются действию липаз. В результате жиры расщепляются до жирных кислот и глицерина. Жирные кислоты соединяются с холестерином (эстеризуются), после чего легко проникают через плазмолемму столбчатого энтероцита внутрь. Внутри клетки в агранулярной ЭПС они вновь соединяются с всосавшимся глицерином с образованием жиров, специфических для организма. Далее в гранулярной ЭПС и комплексе Гольджи к молекулам жиров последовательно присоединяются белковые и углеводные компоненты. Образовавшиеся гликолипопротеины в комплексе Гольджи оформляются в хиломикроны - гранулы, окруженные мембраной, а затем на латеральной поверхности секретируются в межклеточное пространство, откуда направляются к лимфокапиллярам («млечным» капиллярам) собственной пластинки ворсинки.

Углеводы всасываются после расщепления их до моносахаров, которые транспортируются через специальные каналы в цитолемме микроворсинок щеточной каемки при помощи белка-переносчика GLUT5. Выход моносахаров в собственную пластинку осуществляется на базолатеральной поверхности клеток с помощью другого белка-переносчика - GLUT2. При избытке в пище углеводов каемчатые энтероциты способны синтезировать из моносахаров гликоген и депонировать его. Белки всасываются после расщепления их до аминокислот. Аминокислоты транспортируются вначале в энтероцит, а затем из него в соединительную ткань при помощи специальных белков-переносчиков.

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ “ВОРСИНКА - КРИПТА”. Ворсин-

ка и крипта представляют собой единую систему в составе слизистой оболочки тонкой кишки. Между ними существует определенное “разделение труда” в выполнении основных функций, присущих слизистой оболочке. Эту систему можно рассматривать как структурно-функциональный элемент слизистой оболочки тонкой кишки. Покрытые одним и тем же видом эпи-

телия, ворсинка и крипта имеют и определенные различия в клеточном составе этого эпителия. Преобладающими клетками в эпителии, покрывающем ворсинки и выстилающем крипты, являются столбчатые (каемчатые) энтероциты. Однако в эпителии ворсинки эти клетки более высокие, имеют более широкую щеточную каемку, чем в эпителии крипт. Это обеспечивает значительно более интенсивные процессы всасывания. В крипте всасывание хотя и осуществляется, но в незначительном объеме. Более интенсивные процессы всасывания, обеспечиваемые ворсинкой, обусловлены и тем, что в

279

ворсинке имеются собственный сократительный аппарат, обеспечивающий ее насосную функцию, а также особой конструкции система гемо- и лимфомикроциркуляции.

С другой стороны, крипта берет на себя некоторые специфические функции. В эпителии, ее выстилающем, находятся малодифференцированные клетки. Они спрятаны в глубине крипты, т.е. защищены от вредных воздействий местоположением. Размножаясь и мигрируя в сторону эпителия крипт и в сторону эпителия ворсинок, эти клетки дифференцируются во все виды клеток столбчатого эпителия. Таким образом, крипта является поставщиком новых клеток для эпителия ворсинок. В эпителии крипт имеются клетки Панета, отсутствующие в эпителии ворсинок. Секрет этих клеток имеет значение для всей слизистой.

РЕГЕНЕРАЦИЯ. Так же, как и желудок, тонкая кишка образована камбиальными обновляющимися тканями, поэтому как физиологическая, так и посттравматическая регенерация ее осуществляется на клеточном уровне. Обновление эпителия осуществляется за счет бескаемчатых клеток. При повреждении слизистой оболочки восстанавливаются как ворсинки, так и крипты. При сквозном дефекте происходит регенерация всех оболочек. После резекции части тонкой кишки длина оставшейся части органа не восстанавливается, но существенно увеличивается ее диаметр. Это происходит за счет образования новых ворсинок, а также удвоения длины предсуществующих ворсинок и глубины крипт. Процесс гипертрофии обусловлен увеличением количества клеток во всех оболочках.

ТОЛСТАЯ КИШКА

ФУНКЦИИ. 1. Секреторная функция заключается в секреции кишечного сока (состоящего здесь в основном из слизи).

2.Всасывательная функция. В толстом кишечнике всасываются вода, минеральные вещества, в небольшом количестве и другие компоненты пищи. Всасывательная способность толстого кишечника иногда используется в клинике для назначения питательных клизм при невозможности поступления в организм питательных веществ естественным путем.

3.Экскреторная функция заключается в выделении из организма конечных продуктов обмена веществ в виде каловых масс, солей тяжелых металлов и др.

4.Выработка витаминов К и группы В. Эта функция осуществляется при участии сапрофитных бактерий.

5.Пищеварительная функция заключается в расщеплении непереваренных в тонкой кишке веществ, в первую очередь клетчатки, в ферментации которой важную роль придают ферментам бактерий.

6.Барьерно-защитная функция (см. КиАЛТ).

7.Эндокринная функция (см. эндокринную функцию тонкого кишеч-

ника).

280