Экология_Федорук

.pdfОсновоположник учения о симбиозе А. Де Бари, известный миколог и фитопатолог, основным критерием симбиоза считал длительность взаимодействия между партнерами. При этом разнородные организмы на значительное время объединяются в общую биологическую единицу, становятся единым организ мом, утрачивая свою индивидуальность. Де Бари заложил осно ву для понимания симбиоза как надорганизменной системы. Стабильность такой системы определяется характером взаимо отношений между партнерами, полезностью хотя бы для одно го из них. Современное учение о симбиозе базируется на следу ющих концепциях.

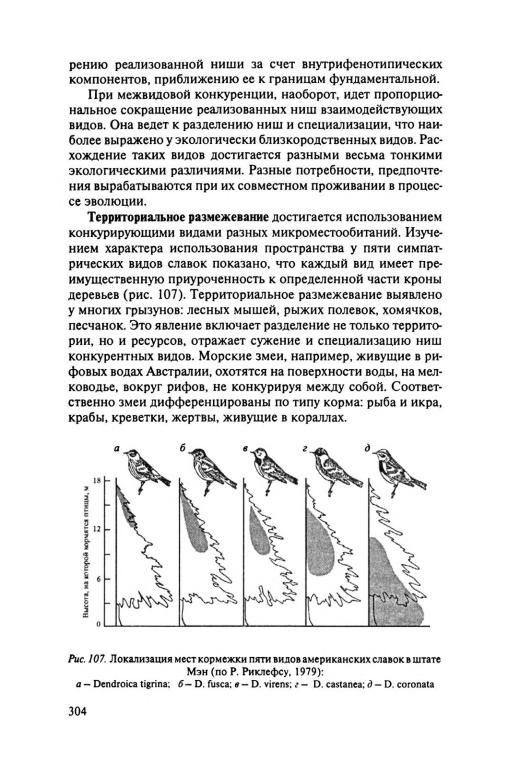

Метаболическая концепция симбиоза, подобно трофической концепции паразитизма Лейкарта, основывается на трофиче ских связях. Например, грибы передают растениям воду и мине ральные вещества, но растения и сами могут себя ими обеспе чивать. В других случаях один из партнеров, например ризобии, приобретает новую функцию (фиксацию азота) благодаря партнеру-растению. В результате получается взаимная трофи ческая выгода. Эти процессы, как уже отмечалось, связаны и с глубокими физиологическими преобразованиями партнеров. Однако симбиоз актинии с раком-отшельником, как и ряд дру гих его форм, не включает трофических отношений.

Экологическая концепция симбиоза по своей сути переклика ется с некоторыми взглядами на паразитизм. Партнер, особен но при мутуалистических отношениях, предоставляет экологи ческую нишу для бактерий, актиномицетов, цианобактерий; гриб фактически создает нишу и защиту для водоросли в слое вище лишайника. Как правило, ниши предоставляют эукарио ты структурно более простым видам —прокариотам, например рубец жвачных животных, кишечник термитов —для микроор ганизмов, выполняющих функцию гидролиза целлюлозы; же лудок и толстый кишечник грызунов - для азотфиксирующих бактерий и т.п.

Регуляторная концепция основывается на роли взаимного контроля партнерами численности, репродуктивной активнос ти и интенсивности метаболизма. Особенно важен контроль за численностью эндосимбионта, репродуктивный потенциал ко торого значительно выше, чем у хозяина. Бобовые растения, на пример, контролируют физиолого-биохимическим путем чис ленность ризобий, что экспериментально в 1990-е гг. установле но зарубежными авторами.

10а* |

299 |

|

При симбиозе бобовых растений с клубеньковыми бактери ями происходит интеграция генетических систем организмов, которая, по данным И.А. Тихоновича, А.Ю. Борисова, В.Е. Цы ганова и др., заключается в образовании интегрированной ре гуляторной сети (сигнальные каскады), состоящей из генов обоих партнеров. Эта функциональная интеграция генов парт неров часто дополняется направленными изменениями (моди фикациями) генетического материала, например полиплоидизация инфицированных растительных клеток, образование множественных хромосом у бактероидов. Симбиотические ге ны бобовых (Sym гены, гены нодулины), которых насчитывает ся 800—900, способны активизироваться только при симбиозе, как микробными сигналами, так и внутренними сигналами рас тений, и кодировать признаки, которые партнеры не развива ют в свободном состоянии. Гены нодулины координируют органогенез клубенька, образование инфекционных нитей, внутриклеточных симбиосом, снабжение клубеньков энергией, ассимиляцию продуктов азотфиксации и др. Sym гены высту пают в роли основных факторов интеграции партнеров, обеспе чивающих регуляцию симбиоза и объединение разных стадий его развития в единый процесс.

Концепция коэволюции. Симбиоз является результатом со пряженной эволюции взаимодействующих организмов. В но вой системе каждый партнер приобретает функции, которые не может осуществить самостоятельно. Главным в симбиозе яв ляются взаимные глубокие изменения партнеров, их генетиче ская интеграция, усложнение генома, что характерно для обли гатного мутуализма; становление новых форм, которые не мог ли бы возникнуть при эволюции свободно живущих организ мов, формирование единого организма, обладающего симбиогенным по происхождению геномом.

Симбиоз является важнейшей стратегией адаптации, кото рая достигается путем объединения разнородных организмов. Благодаря симбиозу морских предков растений с грибами про изошел выход растений из водной среды, увеличились возмож ности освоения разнообразных природных местообитаний, по явились специфические экологические ниши за счет самых вы сокоорганизованных организмов. Многообразием взаимоотно шений увеличился адаптивный потенциал видов, усложнилась видовая и пространственная структура сообществ, что сказа

300

лось на активизации процессов по трансформации, обмене ве ществ и более полном использовании ресурсов.

Симбиоз играет немалую роль в эволюции. Симбиогенное происхождение имеют митохондрии и хлоропласты, а возмож но, и другие органеллы в клетках эукариот, новые так называе мые суперорганизмы — лишайники, разнообразные надорганизменные системы. Симбиогенным отношениям обязан рас цвет насекомых, орхидных, бромелиевых, бобовых и других групп видов.

12.4. Конкуренция

Конкуренция (от позднелат. concurrere — сталкиваться, бе жать вместе) —это форма антагонистических отношений меж ду организмами, связанных с борьбой за существование, за мес то в сообществе (устройство гнезд, убежищ), доминирование, использование одного и того же ресурса (пища, свет, влага). В основе этих отношений лежит стремление лучше и скорее до стичь определенной цели по сравнению с другими членами со общества. Изучение конкуренции связано с большими трудно стями. Основные теоретические положения базируются на ла бораторных экспериментах. Математическая модель конкурен ции предложена независимо друг от друга А. Лоткой (1925) и В. Вольтеррой (1926).

Конкуренция выражена между особями разных видов (кон куренция межвидовая) и внутри популяции одного вида (кон куренция внутривидовая). Степень ее выраженности, острота протекания зависят от плотности популяций. По форме проте кания конкурентных отношений различают конкуренцию пря мую (интерференцию) (от лат. inter —между собой, взаимно, ferio —ударяю, поражаю) и косвенную (эксплуатацию). Терми ны были предложены Т. Парком в 1954 г.

Прямая конкуренция между видами происходит за место в сообществе и выражается в разных формах взаимного угнете ния: агрессии, драке, перекрытии доступа к ресурсу, ограниче нии в распространении, подавлении конкурента путем выделе ний токсических веществ, охлестывании и др. В итоге один вид вытесняется другим. В фитоценозах вегетативно-подвижные виды встречают, например, препятствия со стороны других ви дов в продвижении корневищ, столонов, корневых отпрысков; светолюбивые растения затеняются теневыносливыми. Фе

301

нольное соединение юглон, содержащееся в листьях ореха грецкого, подавляет рост травянистых растений. Как средство прямой борьбы с другими видами наиболее часто выступают вы деления грибов, актиномицетов и других микроорганизмов. Пря мые антагонистические отношения характерны для птиц и млеко питающих. Европейская норка (Mustela lutreola) на территории Восточной Европы вытесняется завезенной американской нор кой (Mustela vison). В Беларуси ее количество в 1975—1980 гг. оце нивалось в 4—5 тыс., а в 2000 г. составило более 16 тыс.

При косвенной конкуренции влияние особей друг на друга оказывается через потребление общего ресурса, количество ко торого постепенно уменьшается. Конкуренты не встречаются «лицом к лицу», не знают о наличии конкурента. Ослабление, а затем гибель особей происходит от голода. Побеждает вид, ко торый выделяется биологическими преимуществами: интен сивностью размножения и использования ресурса, темпами развития и др.

Г.Ф. Гаузе (1934), экспериментируя с двумя видами инфузо рий (Paramecium caudatum и P. aurelia), установил, что два вида со сходными экологическими потребностями не могут длитель ное время занимать одну и ту же экологическую нишу. Эта за кономерность, позже подтвержденная экспериментально дру гими авторами, стала именоваться правилом конкурентного исключения или просто «правилом Гаузе».

Следует отметить, что экологические спектры даже самых близких видов никогда не бывают идентичными. Опыты Гаузе, Т. Парка и других экспериментаторов показали, что даже не большие различия между видами решают исход отношений. При имеющихся различиях численность одной популяции бу дет продолжать уменьшаться, а второй - расти. Однако в при родных фитоценозах, по мнению И.А. Шилова (1997), зафик сировать абсолютное вытеснение практически не удается. «Правило Гаузе» не имеет поэтому абсолютного характера. Строгие лабораторные эксперименты в водных экосистемах показывают, что два вида и более могут устойчиво сосущество вать при наличии наряду с конкуренцией других форм взаимо действия: антагонизма, симбиоза, протокооперации и др.

Конкуренция далеко не всегда протекает в чистом виде. В сообществах возможно совмещение эксплуатации с интерфе ренцией. Дж. Клэтуорси экспериментально установлено, что при раздельном культивировании многокоренник обыкновен

302

гивает рыб резкими взмахиваниями крыльев, а луизианская цапля заставляет жертву обнаруживать себя, прыгая и припля сывая на воде, а затем резко замирая и вглядываясь в воду. На иболее утонченно действует красная цапля. Она сначала взба ламучивает воду, затем, широко расставив крылья, создает тень, которую напуганные рыбки воспринимают как укрытие, перестают двигаться, уверенные в безопасности.

Нередко расхождение ниш наблюдается по разным измере ниям, особенно при совместном проживании нескольких (мно гих) близкородственных видов. В вечнозеленом дождевом лесу Африки расхождение ниш десяти древесных белок наблюдает ся по четырем измерениям: местообитанию, ярусу активности, типу корма и размерам потребляемой пищи. На Галапагосских островах, образовавшихся примерно 1 млн лет назад, прожива ет 14 видов вьюрков 6 родов, предком которых была наземная зерноядная форма. Вьюрки являются весьма близкородствен ными видами. Несколько различаются размерами, окраской оперения, но гнезда и яйца совершенно одинаковы. Их видо вая дифференциация проявилась в основном по образу жизни и строению клюва, форма которого соответствует доступной пище. Дивергенция привела к специализации (рис. 109). Из

Рис. 109. Дивергенция дарвиновых вьюрков (Geospizinae) на Галапагосских островах и о. Кокос (по Д. Лэку, 1949)

306

числа 14 видов 6 являются наземными, а 8 —древесными пти цами. Специализация наземных, в основном зерноядных, ви дов выразилась в потреблении разных плодов и семян. Боль шой вьюрок (Geopsiza magnirostris), например, имеет огром ный клюв, приспособленный к использованию семян с тверды ми покровами; второй вид G. scandens с длинным клювом конической формы адаптирован к кактусам. Среди древесных вьюрков 7 видов являются насекомоядными, а 1 вид (Platispiza crassirostris) питается листьями и имеет клюв, как у попугая. Среди насекомоядных видов высокой специализацией выделя ется вьюрок Gastospiza pallida, питающийся насекомыми-кси- лофагами, которых извлекает из-под коры деревьев, используя колючку кактуса.

В.Р. Дольником и Т.В. Дольником (1987) установлены сле дующие механизмы, ослабляющие межвидовую конкуренцию среди птиц.

•время активности: формы дневные и ночные;

•морфологическая специализация: клювы, приспособлен ные для ловли насекомых, долбления отверстий, раскалывания орехов или разрывания мяса;

•пространственная дифференциация: вертикальная в кро не дерева, горизонтальная по поверхности местообитания;

•стратегия питания: охота с присады, охота в воздухе, охо та с воздуха, сбор пищи с земли, пастьба, зондирование почвы клювом, ныряние, питание на плаву, долбление, скусывание по чек, побегов и др.

Следует подчеркнуть, что специализация не всегда обеспе чивает виду «экономически легкую жизнь». Она позволяет ему прежде всего устоять в условиях конкуренции. Наиболее эф фективным питанием у птиц (минимальные энергетические затраты и высокая калорийность пищи) является скусывание почек, сережек, хвои и побегов. Наибольшие энергетические затраты —у видов, питающихся в воздухе насекомыми.

Значение конкурентных взаимоотношений. Конкуренция слу жит инструментом популяционного и биоценотического отбо ра. Сильного постоянного давления конкуренции не испыты вают виды г-отбора, как правило, мелкие, короткоживущие, например малолетники и растительноядные насекомые. По следние далеко не полно насыщают имеющиеся ниши. Конку ренция в большей степени характерна крупным долгоживу щим видам, видам A-отбора. Ее влияние особенно заметно у

307

прикрепленных форм животных, у растений. Конкуренция час то, по мнению Э. Майра, представляет собой «относительно быстро проходящую стадию во взаимоотношениях видов жи вотных», за которой следует равновесие и отсутствие жесткой конкуренции.

Значение конкуренции заключается в выживании популя ций, адаптивной радиации и специализации, ведущих в эво люционных масштабах времени к возникновению новых форм. Конкурентные взаимоотношения играют большую роль в формировании биоценоза, в значительной степени определяя его видовой состав и структуру, поскольку потен циальные конкуренты со сходными нишами скорее всего сосуществовать не могут, зависят от типа сообществ и усло вий среды. Только одна пятнистость среды, например, может обеспечить сосуществование конкурирующих видов. Роль конкуренции более выражена в стабильных и богатых видами биоценозах, в сообществах с доминированием прикреплен ных форм, в частности растений, кораллов. На основе конку ренции определяется иерархия видов, выделяются основные строители сообщества —доминанты, а также субдоминанты и ассектаторы, намечается распределение особей в простран стве. Конкуренция выступает как фактор организации сооб щества, определяет в значительной степени его общий облик. Одним из показателей роли конкуренции в сложении фитоце ноза служит его таксономический состав, особенно число пар видов одного рода. В спелых сосняке черничном и сосняке кисличном в составе травянисто-кустарничкового яруса близ кородственных видов (видов одного рода), например, не от мечено. Напочвенный покров отличается разнообразием жиз ненных форм: 41 вид представлен 14 формами.

12.5. Консорция

Для более глубокого представления о взаимоотношениях организмов в биоценозах, понимания сущности и значимости биоценотических связей заслуживает внимания особая структурная единица биоценоза —консорция. В 1872 г. консорцией («сообитанием организмов») А. Гризебах называл лишайник. В 1894 г. тер мин предложил Рейнке для обозначения взаимоотношений меж ду грибом и водорослью в лишайнике. Термин не получил при

308