лекции / DSP_11

.pdf

1

Лекция 11. Дискретные сигналы

1.Описание дискретных сигналов в частотной области.

2.Основные свойства спектральной плотности.

3.Связь спектральных плотностей дискретного и аналогового сигналов.

4.Операции со спектральной плотностью (сдвиг, инверсия, формирование сигнала с ОБП)

11.1.Описание дискретных сигналов в частотной области

Вz-области дискретный сигнал описывается своим z-изображением:

|

|

|

|

|

X(z) x(nT)z n |

. |

(11.1) |

|

n 0 |

|

|

Выполнив в (11.1) замену z ej T , переходим от |

Z-преобразования к |

||

преобразованию Фурье дискретного сигнала: |

|

||

|

|

|

|

X(ej T ) x(nT)e j Tn , |

(11.2) |

||

n 0

результат которого — Фурье-изображение — называют спектральной плотностью

(СП) дискретного сигнала.

В шкале дискретного нормированного времени и нормированной частоты:

|

|

|

|

X(ej ) |

x(n)e j n . |

(11.3) |

|

n 0

СП связана с z-изображением соотношением:

|

|

|

X(ej ) X(z) |

z ej . |

(11.4) |

11.2.Основные свойства спектральной плотности:

1.СП дискретного сигнала — непрерывная функция частоты.

2.СП дискретного сигнала — периодическая функция частоты, т. к. периодичен ее

аргумент ej .

Период равен:

2

fд

2π f ωд T .

Вывод: в частотной области переход к дискретному сигналу — t nT —

сопровождается периодичностью СП.

3.Свойство линейности СП: спектральная плотность линейной комбинации дискретных сигналов равна линейной комбинации СП данных сигналов:

x(n) a1x1(n) a2x2(n) ...

|

|

|

|

X |

|

|

X(ej ) a X |

1 |

(ej ) a |

2 |

2 |

(ej ) ... |

|

1 |

|

|

|

Доказательство следует из определения СП (11.3).

4.Для вещественного дискретного сигнала модуль СП — четная, а аргумент — нечетная функция частоты.

Доказательство аналогично доказательству для АЧХ и ФЧХ (см. разд. 5.4).

Ведь ЧХ — это Фурье-изображение ИХ, а следовательно, это СП ИХ.

СП комплексного дискретного сигнала не обладает этим свойством.

2

Поэтому модуль и аргумент СП вещественного дискретного сигнала рассматривают в основной полосе частот [0; ], а комплексного — на периоде [ ; ].

5.Равенство Парсеваля (без доказательства):

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

2 |

T |

T |

|

|

X(ej T ) |

|

2 d . |

|

||

|

x(nT) |

|

|

|

|

(11.5) |

|||||

2 |

|||||||||||

n 0 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T

Слева имеем энергию дискретного сигнала согласно ее определению.

Отметим, что понятие «энергии» для дискретного сигнала (последовательности чисел) введено условно (у чисел энергии нет), по аналогии с энергией аналогового сигнала (площадью).

Справа — та же энергия, вычисленная в частотной области — по модулю СП на периоде.

Равенство Парсеваля — это равенство между значениями энергии, вычисленными во временной и частотной областях.

6. Сдвиг СП вправо |

на частоту |

|

|

|

|

|

|

дискретного |

|||

0 — соответствует умножению |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сигнала на экспоненту ej 0n : |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x(n) X(ej ) ; |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x(n)ej 0n X ej( 0) |

. |

|

|

(11.6) |

||||

|

|

|

|

Доказательство: |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

по формуле (11.3): |

|

|||||

Определим СП сигнала x(n)ej 0n |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x(n)ej 0n e j n |

x(n)e jn( 0 ) |

X ej( 0) |

. |

|

||||||

|

n 0 |

|

|

|

n 0 |

|

|

|

|

|

|

Сдвиг СП влево на частоту |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

0 — соответствует умножению дискретного сигнала |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

на экспоненту e j 0n : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

x(n)e j 0n |

X ej( 0) |

. |

(11.7) |

||||

Вывод: Если x(n) — вещественный сигнал, то модуль его СП симметричен

относительно оси ординат (четная функция). При умножении на экспоненту сигнал становится комплексным, а модуль его СП — несимметричным относительно оси ординат.

7.Сдвиг (задержка) дискретного сигнала:

Дискретному сигналу, задержанному на m отчетов, соответствует умножение СП

на экспоненту e j m :

|

|

|

|

x(n) X(ej ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

(11.8) |

x(n m) X(ej )e j m |

|||

Доказательство:

В z-области, согласно теореме о задержке, имеем Z-изображение: x(n m) X(z)z m,

что соответствует (11.8) при подстановке z ej .

11.3. Связь спектральных плотностей дискретного и аналогового сигналов

3

Если дискретный сигнал x(nT) получен в результате дискретизации аналогового сигнала x(t), то связь между их СП имеет вид (без доказательства):

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

||

X(ej T ) |

|

|

X |

а j |

m |

|

|

. |

(11.9) |

|

|

T |

|||||||||

|

T m |

|

|

|

|

|

|

|

||

Спектральная плотность дискретного сигнала равна (с точностью до множителя

1 ) бесконечной сумме копий СП аналогового сигнала, сдвинутых друг

T

относительно друга по оси частот на частоту дискретизации д 2 .

T

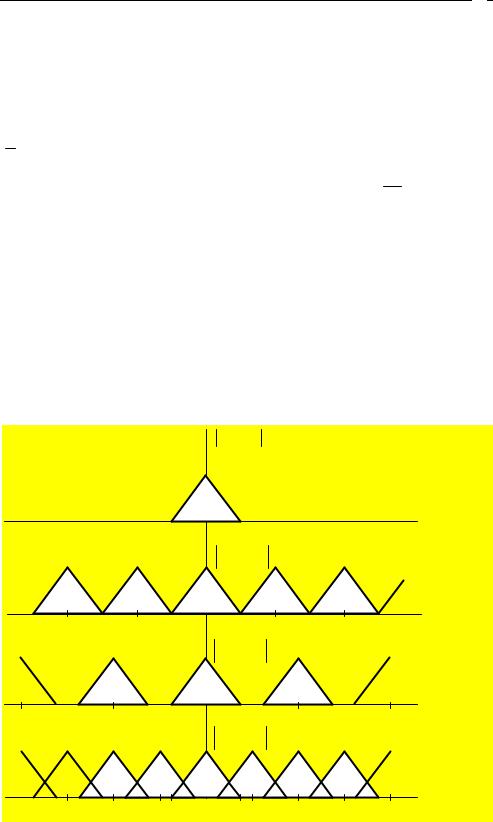

Связь (11.9) иллюстрирует рис. 11.1.

Выводы:

Если СП аналогового сигнала финитна и ограничена частотой в , то

1.При д 2 в СП аналогового сигнала совпадает с СП дискретного сигнала на периоде в; в д , поэтому точное восстановление аналогового сигнала гарантируется.

2.При д 2 в наблюдается элайсинг, и СП дискретного сигнала необратимо искажается, поэтому точное восстановление аналогового сигнала невозможно.

Если СП аналогового сигнала нефинитна, то вследствие элайсинга точное |

||||||||

восстановление аналогового сигнала невозможно. |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

Xа ( jω) |

|

|

|

|

|

|

в |

0 |

в |

|

|

ω |

а |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

X(ej T ) |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

б |

2 д |

д в |

в |

д |

|

2 д |

|

||

|

|

|

|

X(ej T ) |

|

|

|

|

2 д |

|

в |

0 |

|

|

|

ω |

в |

д |

в |

|

д |

2 д |

|

|||

|

|

|

|

X(ej T ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

г |

|

2 |

|

0 |

|

д |

2 |

д |

|

|

д |

д |

в |

в |

|

|

||

Рис. 11.1. Связь СП дискретного и аналоговых сигналов: модуль финитной СП (а); модуль СП дискретного сигнала при: д 2 в (б); д 2 в (в); д 2 в (г)

11.4.Операции со спектральной плотностью

1.Сдвиг СП — рассмотрен в разд. 11.2.

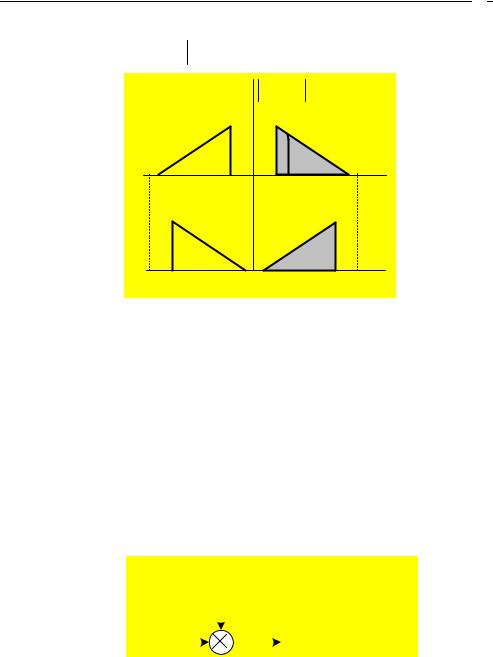

2.Инверсия СП вещественного сигнала.

Инверсия СП (рис. 11.2) означает, что любая спектральная составляющая 0 модуля СП оказывается на противоположной частоте:

0 0 .

4

т. е. для модуля СП необходимо выполнить преобразование (рис. 11.2):

|

|

|

. |

(11.10) |

X(ej ) |

X(ej( )) |

X(ejω )

|

|

|

|

ω |

|

|

|

|

|

π |

|

π |

||

ω0 |

||||

|

|

X(ej |

|

|

|

|

(π ω)) |

|

|

|

|

|

ω |

π |

|

π |

|

|

π ω0 |

||

Рис. 11.2. Инверсия СП

Инверсную СП можно получить посредством сдвига исходной СП на вправо:

|

|

|

|

|

|

|

X(ej( )) x(n)e j( )n |

|

|

||||

x(n)cos( )n j x(n)sin( )n Re jIm |

||||||

|

n 0 |

|

n 0 |

|

n 0 |

|

Инверсная СП: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X(ej( )) X(e j( )) Re jIm |

|

|

|

|||

Модули СП совпадают, а аргументы отличаются знаком.

Сдвиг СП вправо реализуется посредством умножения x(n) на ej n :

x(n)ej n x(n)cos n ( 1)n x(n)

Вывод: для формирования инверсной СП необходимо изменить знак у каждого нечетного отсчета дискретного сигнала.

( 1)n

x(nT) |

|

|

|

y(nT) ( 1)n x(nT) |

||

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 11.3. Алгоритм реализации инверсии СП

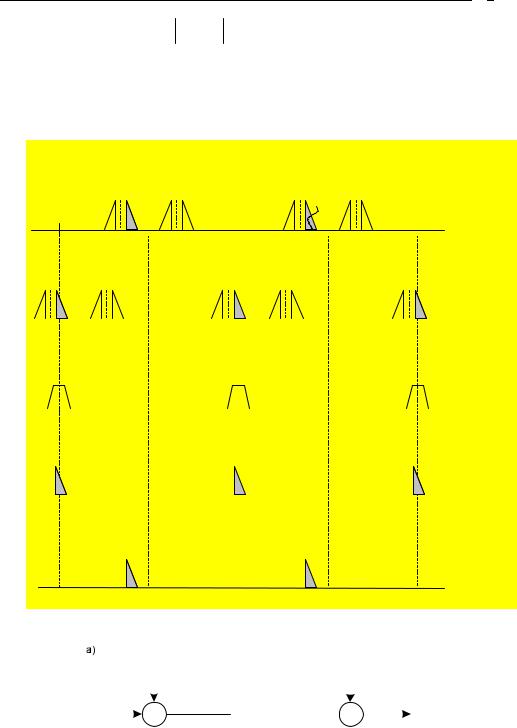

3.Формирование сигнала с ОБП.

На рис. 11.4 , а — СП вещественного сигнала с двумя БП. Будем выделять

правую полосу.

Алгоритм формирования сигнала с ОБП включает в себя следующие шаги

(рис. 11.4 и 11.5):

Сдвиг СП влево на частоту — рис. 11.4, б:

|

|

|

|

||

|

|

1 |

2 |

. |

(11.11) |

|

|

||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Реализация сдвига влево (рис. 11.5): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y (n) x(n)e j n |

Y (ej ) . |

|

|||

1 |

|

|

1 |

|

|

Фильтрация комплексного сигнала y1(n) с помощью комплексного ФНЧ (КФНЧ).

КФНЧ представляет собой два ФНЧ для вещественной и комплексной частей сигнала.

На рис. 11.4, в представлено условное изображение АЧХ КФНЧ.

На рис. 11.4, г — СП Y2(ej ) на выходе КФНЧ.

На рис. 11.5 — комплексный сигнал y2(n) на выходе КФНЧ.

Сдвиг СП Y2(ej ) частоту вправо (на свое место) — рис. 11.4, д:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

y(n) y2(n)ej n |

Y(ej ). |

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X(e jωT ) |

|

ω |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω |

|

|

|

|

|

|

|

ωд |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ωд |

|

|

|

||||||

ωд |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

ω1 ω2 |

|

ωд |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

2 |

|

|

|

|

Y (e jωT |

) |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

АЧХ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Y (ejωT ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Y(ejωT ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

Рис. 11.4. Формирование сигнала с ОБП |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

e jω nT |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ejω nT |

|

|

|

|||||||||

|

x(nT) |

|

|

y1(nT) |

|

|

|

|

|

|

|

y2(nT) |

|

|

|

y(nT) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

КФНЧ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 11.5. Алгоритм формирования сигнала с ОБП

5

а

б

в

г

д