диссертации / 51

.pdf

221

Интенсивность флуоресценции (УЕФ)

14

12

10

8

6

4

2

0

|

|

|

12,3 |

13,2 |

11,6 |

|

12,1 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

7,1 |

|

|

6,8 |

|

|

|

|

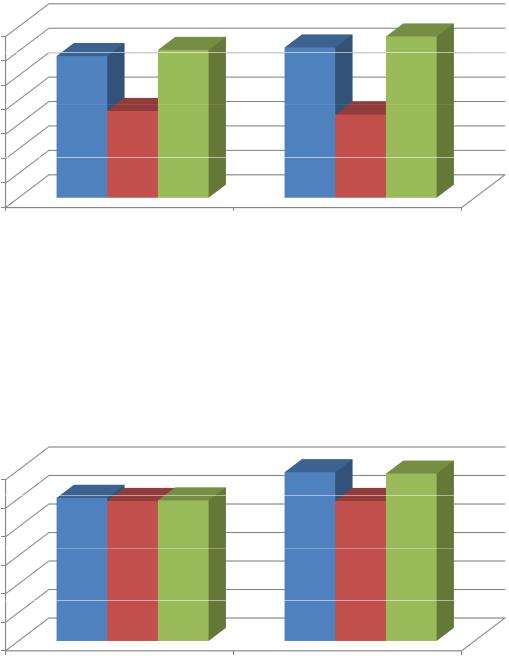

TLR2 рецепторы |

TLR4 рецепторы |

Дети группы контроля (n=30)

Дети группы контроля (n=30)

Дети с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=34)

Дети с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=34)

Дети с нормоергическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Дети с нормоергическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Рисунок 34. Уровень экспрессии лимфоцитами TLR2- и TLR4-рецепторов у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД после лечения альфа-глутамил-триптофаном

(УЕФ) |

|

|

|

59,2 |

58,7 |

60 |

50,2 |

49,3 |

|

|

|

флуоресценции |

49,1 |

49,1 |

|

||

30 |

|

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

Интенсивность |

40 |

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

TLR2 рецепторы |

|

TLR4 рецепторы |

|

Дети группы контроля (n=30)

Дети группы контроля (n=30)

Дети с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=34)

Дети с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=34)

Дети с нормоергическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Дети с нормоергическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Рисунок 35. Уровень экспрессии нейтрофильными лейкоцитами TLR2- и TLR4-рецепторов у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД после лечения альфа-глутамил-триптофаном

Таким образом, увеличение экспрессии TLR2 и TLR4 на гранулоцитах, моноцитах и лимфоцитах периферической крови у больных с нормоергическим вариантом АД после применения альфа-глутамил-триптофана до нормальных

222

величин свидетельствовало о нормализации процессов естественной резистентности, повышении противоинфекционной защиты и уменьшении продукции провоспалительных цитокинов.

Проведенные после окончания лечения альфа-глутамил-триптофаном исследования (табл. 37) показали, что содержание эндогенного оксида азота у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД достоверно снизилось (22,1±1,2 мкмоль/л) по сравнению с исходными величинами

(62,57±1,14 мкмоль/л) и не отличалось от показателей детей контрольной группы (21,03±0,18 мкмоль/л).

Таблица 37 Уровень NO у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД под влиянием альфа-глутамил-триптофана (М±m)

Обследуемые группы |

NO (мкмоль/л) |

Дети контрольной группы (n=30) |

21,03±0,18 |

Дети с нормоергическим |

|

патогенетическим вариантом АД |

62,57±1,14* |

до лечения (n=32) |

|

Дети с нормоергическим |

|

патогенетическим вариантом АД |

22,1±1,2** |

после терапии (n=30) |

|

*р<0,001 – достоверно по отношению к детям контрольной группы;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Полученные результаты объективно демонстрируют, что нормализация уровня эндогенного оксида азота как важного маркера степени выраженности воспалительного процесса у детей с нормоергическим клиникопатогенетическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном напрямую коррелировала с уменьшением основных клинических симптомов заболевания.

Проведенная после лечения альфа-глутамил-триптофаном оценка выработки антител к общей антигенной детерминанте всех бактерий у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД показала достоверное повышение аффинности сывороточных анти-ОАД-антител (1830

223

усл. ед.) по сравнению с исходными величинами (1350 усл. ед.), что достоверно не отличалось от показателей контрольной группы детей (1800 усл. ед.) (рис. 36).

Усл. ед.

|

1800 |

1830 |

|

|

|

2000 |

|

1350 |

1500

1000

500

0  анти-ОАД-антитела

анти-ОАД-антитела

Дети группы контроля (n=30)

Дети группы контроля (n=30)

Дети с нормоергическим варантом АД до лечения (n=34)

Дети с нормоергическим варантом АД до лечения (n=34)

Дети с нормоергическим варантом АД после терапии альфа-глутомил-триптофаном (n=30)

Дети с нормоергическим варантом АД после терапии альфа-глутомил-триптофаном (n=30)

Рисунок 36. Уровень аффинности антител у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД после лечения альфа-глутамил- триптофаном

Значительно возросшая аффинность сывороточных анти-ОАД-антител свидетельствовала о нормализации процессов созревания и становления аффинности антител гуморального антибактериального иммунитета.

Таким образом, включение в схему лечения альфа-глутамил-триптофана у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД позволило эффективно повысить механизмы естественной резистентности и устранить разнонаправленные нарушения иммунного гомеостаза.

Удетей с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД до

ипосле окончания дифференцированной терапии мы также оценивали наиболее характерные показатели иммунного гомеостаза и факторы неспецифической естественной резистентности: уровень общего IgE в сыворотке крови и эозинофилов в кровяном русле, состояние клеточного звена

иммунитета, профиль цитокиновой секреции, фактор ингибирования миграции

224

макрофагов и уровень оксида азота.

В зависимости от применяемых лечебных методик данную оценку проводили через 12 недель от начала терапии у 30 больных 1 терапевтической группы, получавших системную (циклоспорин А) и местную (такролимус мазь 0,03%, пимекролимус крем 1%) иммуносупрессивную терапию, и через 12 месяцев от начала лечения у 30 пациентов 3 терапевтической группы, получавших омализумаб и такролимус мазь 0,03%.

Динамика уровней общего IgE и эозинофилов после применения дифференцированных лечебных методик приведена в таблице 38. Содержание общего IgE в сыворотке крови больных 1 терапевтической группы через 12 недель терапии достоверно снизилось в 2,9 раза по сравнению с исходными величинами (в среднем с 963,5±8,5 МЕ/мл до 331,2±8,2 МЕ/мл), однако не достигло при этом нормальных референтных значений. Параллельно с уменьшением уровня общего IgE и стиханием клинических проявлений АД у пациентов данной группы нами было отмечено существенное достоверное снижение числа эозинофилов в кровяном русле (в среднем с 1,48×10 9/л до 0,29×10 9/л), практически достигшее референтных значений (r=0,9).

Содержание общего IgE в сыворотке крови больных 3 группы через 12 месяцев от начала лечения омализумабом и такролимусом мы не определяли, т.к. используемая методика определения не позволяет дифференцировать свободный IgE и связанный с омализумабом IgE. Однако после окончания дифференцированной терапии у больных этой группы уровень эозинофилов в периферической крови снизился в 8,7 раза относительно исходных значений (в среднем с 1,56×10 9/л до 0,18×10 9/л) и достоверно не отличался от нормальных показателей. При этом снижение степени эозинофилии до референтных величин коррелировало с регрессом клинических проявлений заболевания как со стороны кожи, так и со стороны дыхательной системы (r=0,9).

225

Таблица 38

Уровень общего IgE и эозинофилов

у больных с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД до и после применения дифференцированных лечебных методик (М±m)

|

Терапевтические группы больных с гиперергическим |

||||

|

клинико-патогенетическим вариантом АД |

||||

|

|

|

|

|

|

Показатель |

1 группа (n=30) |

3 группа (n=30) |

|||

|

|

Через |

До |

Через |

|

|

До лечения |

12 недель |

12 месяцев |

||

|

лечения |

||||

|

|

лечения |

лечения |

||

|

|

|

|||

Общ. IgE, МЕ/мл |

963,5±8,5* |

331,2±8,2*, ** |

685,2±9,1* |

|

|

Референтные |

н.о. |

||||

значения – 0 – 50,0 |

|

|

|

|

|

EOS,×10 9/л |

|

0,29*, ** |

1,56* |

|

|

(медиана, min – max) |

1,48* |

0,18** |

|||

Референтные |

0,732–4,561 |

0–0,735 |

0,643– |

0–0,521 |

|

4,728 |

|||||

значения – 0 – 0,2 |

|

|

|

||

|

|

|

|

||

*р<0,001 – достоверно по отношению к референтным значениям;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Таким образом, представленные результаты убедительно свидетельствует о патогенетической обоснованности и высокой эффективности использованных дифференцированных лечебных методик у 1 и 3 терапевтических групп больных с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД.

Применение дифференцированных лечебных методик оказывало выраженное нормализующее влияние на количественные пропорции основных субпопуляций иммунорегуляторных клеток у детей обеих терапевтических групп (табл. 39). Отмечалось достоверное снижение общей популяции Т- лимфоцитов с 78,5±1,1% до 66,1±1,3% и 67,2±1,2% соответственно, не отличавшееся после окончания лечения от показателей группы контроля. Содержание хелперно-индукторных лимфоцитов (CD4+) снизилось примерно в 1,3 раза по сравнению с исходными величинами (в среднем с 46,1±0,9% до 36,4±1,2% и 36,9±1,0% соответственно) и достоверно не отличалось от контрольных значений. Уровень цитотоксических лимфоцитов (CD8+) на фоне проводимой терапии существенно не изменился (19,2±1,2% до и 19,0±1,4% и

226

20,4±1,3% соответственно после лечения) и достоверно не отличался от референтных значений. Отмечалось достоверное снижение содержания СD20+ и СD30+ клеток по сравнению с исходным уровнем до субнормальных значений. Иммунорегуляторный индекс уменьшился с 2,5±0,1 до 2,0±0,1 и 1,9±0,1 соответственно, достигнув нормальных показателей контрольной группы.

Таблица 39

Основные показатели клеточного звена иммунитета

удетей с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД под воздействием дифференцированных лечебных методик (М±m)

|

|

|

Дети с гиперергическим |

||

|

Дети |

клинико-патогенетическим вариантом АД |

|||

|

группы |

|

|

|

|

Показатель |

|

|

Терапевтические группы |

||

контроля |

|

|

|||

До лечения |

|

1 группа (n=30) |

3 группа (n=30) |

||

|

(n=30) |

|

|||

|

(n=60) |

|

Через 12 недель |

Через 12 месяцев |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

лечения |

лечения |

СD3+,% |

66,3±1,2 |

78,5±1,1* |

|

66,1±1,3** |

67,2±1,2** |

|

|

|

|

|

|

СD4+,% |

36,2±1,1 |

46,1±0,9* |

|

36,4±1,2** |

36,9±1,0** |

|

|

|

|

|

|

СD8+,% |

20,1±1,4 |

19,2±1,2 |

|

19,0±1,4 |

20,4±1,3 |

|

|

|

|

|

|

СD20+,% |

18,0±1,6 |

29,4±1,6* |

|

23,6±1,8* , ** |

23,2±1,4*, ** |

|

|

|

|

|

|

СD30+,% |

10,8±1,3 |

25,8±0,8* |

|

13,9±1,1* , ** |

14,6±1,2*, ** |

|

|

|

|

|

|

ИРИ |

1,9±0,1 |

2,5±0,1* |

|

2,0±0,1** |

1,9±0,1** |

|

|

|

|

|

|

*р<0,001 – достоверно по отношению к детям группы контроля;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Таким образом, восстановление должных количественных пропорций основных субпопуляций иммунорегуляторных клеток под воздействием дифференцированных лечебных методик свидетельствовало о нормализации процессов дифференцировки Th0-порядка и устранении дисбаланса между Т- хелперами второго (Th2) и первого (Th1) порядков у детей с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД.

227

После окончания дифференцированной терапии у детей обеих терапевтических групп нами отмечено снижение уровней IL-4, IL-5, IL-10, TNF-α в сыворотке крови по сравнению с исходными величинами до нормальных значений (табл. 40).

Таблица 40

Уровень продукции цитокинов в сыворотке крови у детей с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД

до и после окончания дифференцированной терапии (М±m)

|

|

|

Дети с гиперергическим |

||

|

Дети |

клинико-патогенетическим вариантом АД |

|||

Показатель |

группы |

|

|

|

|

|

Терапевтические группы |

||||

(пг/мл) |

контроля |

|

|||

До лечения |

1 группа (n=30) |

3 группа (n=30) |

|||

|

(n=30) |

||||

|

(n=60) |

Через 12 недель |

Через 12 месяцев |

||

|

|

||||

|

|

|

лечения |

лечения |

|

IL-4 |

22,4±1,6 |

41,3±1,5* |

21,8±1,4** |

22,1±1,6** |

|

|

|

|

|

|

|

IL-5 |

17,5±1,8 |

26,5±1,6* |

17,1±1,6** |

17,8±1,5** |

|

|

|

|

|

|

|

IL -10 |

12,0±1,3 |

22,4±1,2* |

12,5±1,4** |

12,2±1,1** |

|

|

|

|

|

|

|

IL-13 |

21,2±2,5 |

31,8±2,1* |

26,4±2,2* , ** |

27,0±2,3*, ** |

|

|

|

|

|

|

|

TNF-α |

42,3±2,4 |

126,9±3,4* |

43,1±2,6** |

44,3±2,4** |

|

|

|

|

|

|

|

INF-γ |

25,6±3,2 |

29,2±2,1 |

29,1±2,3 |

28,3±2,2 |

|

|

|

|

|

|

|

*р<0,001 – достоверно по отношению к детям группы контроля;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Так, уровень IL-4 у детей 1 и 3 группы достоверно уменьшился с 41,3±1,5 пг/мл до 21,8±1,4 пг/мл и 22,1±1,6 пг/мл соответственно и не отличался от показателей детей контрольной группы. Аналогичная тенденция прослеживалась и для IL-5, IL-10 и TNF-α. Также в обеих терапевтических группах нами отмечено снижение IL-13 до субнормальных значений, с 31,8±2,1

пг/мл до 26,4±2,2 пг/мл и 27,0±2,3 пг/мл соответственно. Уровень INF-γ до и после лечения существенно не изменился и достоверно не отличался от показателей детей контрольной группы.

228

Таким образом, нормализация уровней ключевых цитокинов и профиля цитокиновой секреции свидетельствовала о нормализиции цитокинопосредованной регуляции иммунного ответа у детей с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД под воздействием дифференцированных лечебных методик.

Проведенные после окончания дифференцированной терапии исследования показали (табл. 41), что концентрация МИФ у детей 1 и 3 терапевтических групп с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД в среднем достоверно уменьшилась с 30,2±2,8 нг/мл до 5,0±0,4 нг/мл и 5,3±0,2 нг/мл соответственно, достигнув нормальных референтных значений (5,2±0,3 нг/мл).

Таблица 41 Концентрация МИФ в крови у детей с гиперергическим клиникопатогенетическим вариантом АД под воздействием применяемых

дифференцированных лечебных методик (М±m)

|

|

|

Дети с гиперергическим |

||

|

Дети |

клинико-патогенетическим вариантом АД |

|||

Показатель |

группы |

|

|

|

|

|

Терапевтические группы |

||||

(нг/мл) |

контроля |

|

|||

До лечения |

1 группа (n=30) |

3 группа (n=30) |

|||

|

(n=30) |

(n=60) |

|

|

|

|

Через 12 недель |

Через 12 месяцев |

|||

|

|

||||

|

|

|

лечения |

лечения |

|

Концентрация |

5,2±0,3 |

30,2±2,8* |

5,0±0,4** |

5,3±0,2** |

|

МИФ |

|||||

|

|

|

|

||

*р<0,001 – достоверно по отношению к детям группы контроля;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Применение дифференцированных лечебных методик (рис. 37) способствовало значительному статистически достоверному уменьшению спонтанного высвобождение МИФ культурой моноцитов у детей 1 и 3 терапевтических групп с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД (с 12,3±1,4 нг/мл – в исходном фоне до 4,0±1,2 нг/мл и 4,6±1,4 нг/мл соответственно, при 4,2±1,3 нг/мл у детей группы контроля). Отмечалось также выраженное статистически достоверное снижение продукции МИФ

229

моноцитами у детей обеих терапевтических групп при стимуляции их конковалином А с 48,2±8,3 нг/мл до 25,2±1,2 нг/мл и 26,1±1,3 нг/мл соответственно при референтных значениях 25,3±1,4 нг/мл.

нг/мл

|

|

48,2 |

|

|

50 |

|

|

|

|

45 |

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

35 |

25,3 |

|

25,2 |

26,1 |

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

|

25 |

|

|

|

|

20 |

|

12,3 |

|

|

15 |

|

|

|

|

10 |

4,2 |

4 |

|

4,6 |

|

|

|

|

5

0  Уровень продукции МИФ

Уровень продукции МИФ

Спонтанная продукция МИФ у детей группы контроля (n=30)

Спонтанная продукция МИФ у детей группы контроля (n=30)

МИФ у детей группы контроля после стимуляции конковалином А (n=30)

МИФ у детей группы контроля после стимуляции конковалином А (n=30)

Спонтанная продукция МИФ у детей с гиперергическим вариантом АД до лечения (n=60)

Спонтанная продукция МИФ у детей с гиперергическим вариантом АД до лечения (n=60)

МИФ у детей с гиперергическим вариантом АД после стимуляции конковалином А до лечения (n=60)

МИФ у детей с гиперергическим вариантом АД после стимуляции конковалином А до лечения (n=60)

Спонтанная продукция МИФ у детей 1 тер. группы после дифф. терапии (n=30)

Спонтанная продукция МИФ у детей 1 тер. группы после дифф. терапии (n=30)

МИФ у детей 1 тер. группы после дифф. терапии и стимуляции конковалином А (n=30)

МИФ у детей 1 тер. группы после дифф. терапии и стимуляции конковалином А (n=30)

Спонтанная продукция МИФ у детей 3 тер. группы после дифф. терапии (n=30)

Спонтанная продукция МИФ у детей 3 тер. группы после дифф. терапии (n=30)

МИФ у детей 3 тер. группы после дифф. терапии и стимуляции конковалином А (n=30)

МИФ у детей 3 тер. группы после дифф. терапии и стимуляции конковалином А (n=30)

Рисунок 37. Уровень спонтанной продукции МИФ моноцитами крови у детей с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД до и после стимуляции конковалином А на фоне применяемых дифференцированных лечебных методик

После окончания дифференцированной терапии площадь миграции клеток, определяемая балансом МИФ и МСФ у детей 1 и 3 терапевтических групп с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД, увеличилась более чем на 10%. Индекс клеточной миграции (табл. 42), значительно уменьшившись, варьировал от 3,0±0,4% до 5,6±0,5% и не отличался от референтных значений. Наиболее значимое снижение индекса клеточной миграции отмечалось у пациентов с распространенными,

230

обширными очагами поражения в виде тотальной и/или парциальной эритродермии.

Таблица 42 Среднее значение индекса клеточной миграции у детей с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД под воздействием применяемых

дифференцированных лечебных методик (М±m)

|

|

Дети с гиперергическим |

||

|

клинико-патогенетическим вариантом АД |

|||

Показатель |

|

|

|

|

|

Терапевтические группы |

|||

(%) |

|

|||

До лечения |

1 группа (n=30) |

3 группа (n=30) |

||

|

||||

|

(n=60) |

Через 12 недель |

Через 12 месяцев |

|

|

|

лечения |

лечения |

|

Индекс клеточной |

26,3±5,2* |

4,8±0,6** |

5,2±0,4** |

|

миграции |

||||

|

|

|

||

*р<0,001 – достоверно по отношению к референтным значениям;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований можно сделать вывод о том, что положительный клинический эффект под воздействием применяемых дифференцированных лечебных методик у детей с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД был в немалой степени обусловлен нормализацией продукции МИФ.

Проведенные после окончания дифференцированной терапии исследования (табл. 43) показали, что содержание эндогенного оксида азота у детей обеих терапевтических групп с гиперергическим клиникопатогенетическим вариантом АД достоверно снизилось (20,2±1,3 мкмоль/л и 21,8±1,1 мкмоль/л соответственно) по сравнению с исходными величинами (66,2±2,6 мкмоль/л) и не отличалось от показателей детей группы контроля

(21,03±0,18 мкмоль/л).

При этом снижение уровня эндогенного оксида азота до референтных величин четко коррелировало с уменьшением остроты и степени выраженности воспалительной реакции основных клинических симптомов АД.