диссертации / 51

.pdf

211

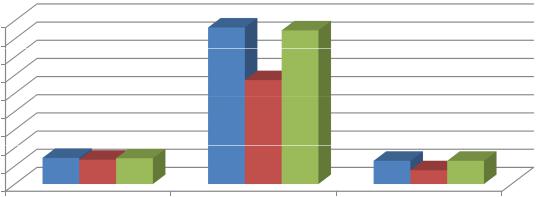

терапии омализумабом у больных 3-й группы частота клинически значимых обострений БА снизилась в среднем на 86,4% (через 6 месяцев – на 85%, через 12 месяцев – на 87,8%), в то время как при терапии АД CsA у пациентов 4-й группы снижения частоты клинически значимых обострений БА нами отмечено не было (рис. 30).

5

|

|

|

4,7 |

|

4,5 |

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

4,3 |

|

|

|

|

|

|

4,5 |

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

3,5 |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

2,5 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

1,5 |

|

|

0,75 |

|

0,61 |

|

|

|

|

||

1 |

|

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

До лечения |

6 месяцев |

12 месяцев |

|||

|

|

Терапевтическа группа 3 (n=32) |

|

Терапевтическая группа 4 (n=30) |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|||

Рисунок 30. Частота клинически значимых обострений БА у больных 3-й и 4-й групп с гиперергическим клинико-патогенетическим вариантом АД на фоне терапии

При оценке эффективности лечения БА нами учитывалась также потребность в частоте оказания медицинской помощи и лекарственных препаратах для купирования ее приступов. В 3-й терапевтической группе большинство больных отмечали существенное улучшение состояния по БА уже после первого месяца лечения омализумабом. К окончанию второго полугодия в этой группе больных значительно снизилась потребность в ИГКС (88% больных полностью перестали в них нуждаться). Через 12 месяцев от начала использования омализумаба у всех пациентов 3-й группы была констатирована стабильная клинико-функциональная ремиссия БА. Пациенты 4-й группы сохраняли потребность в дополнительном приеме короткодействующих β2-

212

агонистах на фоне базовой терапии ИГКС в течение всего периода исследования.

При исследовании функции внешнего дыхания до начала терапии у всех 62 детей отмечалось нарушение бронхиальной проходимости различной степени выраженности (табл. 32). Повышение объема форсированного выдоха после бронходилятации (ОФВ1’) на 19,7% свидетельствовало о недостаточном контроле БА у наблюдаемых нами больных, несмотря на проводимую им терапию ИГКС.

Таблица 32 Динамика ФВД у больных 3-й и 4-й групп с гиперергическим

клинико-патогенетическим вариантом АД на фоне лечения (М±m)

Определяемые |

До |

Через 6 месяцев |

Через 12 месяцев |

||

показатели |

лечения |

Группа 3 |

Группа 4 |

Группа 3 |

Группа 4 |

(%) |

(n=62) |

(n=32) |

(n=30) |

(n=32) |

(n=30) |

ФЖЕЛ |

92,9±18,4 |

98,8±16,5* |

94,3±19,3 |

103,7±19,2* |

93,8±17,6 |

ОФВ1 |

78,2±18,1 |

94,1±18,4* |

78,6±19,2 |

100,4±17,5* |

79,3±18,4 |

ОФВ1’ |

97,9±21,8 |

100,8±22,1* |

98,1±20,3 |

104,2±16,9* |

97,7±19,6 |

ЖЕЛ |

97,6±17,3 |

103,8±14,6* |

97,8±18,1 |

106,3±19,8* |

98,2±19,2 |

*p<0,05 – достоверно относительно исходных значений

Через 6 месяцев от начала лечения в 3-й группе пациентов, получавших терапию омализумабом, отмечался статистически достоверный прирост скоростных показателей бронхиальной проходимости: ФЖЕЛ возросла на 5,9%, ОФВ1 – на 15,9%, в то время как после ингаляции бронхолитика прирост ОФВ1 составил 6,7%, что в 2,9 раза меньше, чем было до начала терапии. Это свидетельствовало об улучшении бронхиальной проходимости.

Через 12 месяцев от начала терапии омализумабом у пациентов 3-й группы отмечалось дальнейшее улучшение состояния бронхиальной проходимости: ФЖЕЛ увеличилась на 10,8%, ОФВ1 вырос на 22,2%, после ингаляции бронхолитика прирост ОФВ1 составил 3,8%, что свидетельствовало о полном контроле БА.

213

Таким образом, результаты анализа лечения больных с различными клинико-патогенетическими вариантами тяжелых форм АД позволяют считать, что обоснованная, разработанная и примененная нами дифференцированная терапия показала свою высокую клиническую эффективность. Объективная динамика, выражающаяся в степени регресса основных клинических симптомов заболевания, сроках достижения клинической ремиссии и сохранении ее длительности, а также купировании проявлений сопутствующих заболеваний, убедительно демонстрирует адекватность разработанных нами методов дифференцированной терапии различных клинико-патогенетических вариантов тяжелых форм атопического дерматита у детей. В процессе лечения нами не было обнаружено побочных действий и осложнений, что свидетельствовало о безопасности применения разработанных терапевтических методик и хорошей переносимости использованных лекарственных средств. Применение дифференцированной терапии позволило значительно снизить, а в ряде случаев и полностью исключить потребность назначения топических и ингаляционных ГКС при уверенном сохранении длительного, надежного и эффективного контроля над течением «атопического марша».

7.3. Динамика основных иммунологических показателей и факторов неспецифической естественной резистентности у детей с различными клинико-патогенетическими вариантами тяжелых форм атопического дерматита под воздействием применяемых дифференцированных лечебных методик

После окончания дифференцированной терапии мы провели исследование основных наиболее характерных показателей иммунного гомеостаза и факторов неспецифической резистентности у детей с нормоергическим и гиперергическим клинико-патогенетическими вариантами АД и сравнили полученные результаты с исходными данными.

У детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом заболевания данную оценку проводили через 8 недель от начала лечения только

214

у 30 больных 1 терапевтический группы, получавших альфа-глутамил- триптофан в составе традиционной комплексной терапии.

Применение альфа-глутамил-триптофана оказывало выраженное нормализующее влияние на состояние клеточного и гуморального звеньев иммунитета (табл. 33).

Таблица 33 Основные показатели клеточного и гуморального иммунитета

у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом до и после лечения альфа-глутамил-триптофаном (М±m)

|

Дети |

Дети с нормоергическим |

|

Показатель |

контрольной |

клинико-патогенетическим вариантом АД |

|

группы |

|

|

|

|

До лечения (n=32) |

Через 8 недель |

|

|

(n=30) |

||

|

лечения (n=30) |

||

|

|

|

|

СD3+, % |

66,3±1,2 |

61,3±0,51* |

61,8±0,4* |

|

|

|

|

СD4+, % |

36,2±1,1 |

36,8±1,8 |

36,5±1,2 |

|

|

|

|

СD8+, % |

20,1±1,4 |

32,6±1,3* |

20,4±1,5** |

|

|

|

|

СD20+, % |

18,0±1,6 |

20,1±1,8 |

18,9±1,4 |

|

|

|

|

СD30+, % |

10,8±1,3 |

14,7±0,9* |

12,9±0,6 * , ** |

|

|

|

|

ИРИ |

1,9±0,1 |

1,2±0,2* |

1,8±0,2** |

|

|

|

|

IgG, г/л |

13,0±0,5 |

9,1±0,3* |

13,2±0,3** |

|

|

|

|

IgA, г/л |

2,3±0,17 |

2,1±0,15 |

2,2±0,18 |

|

|

|

|

IgM, г/л |

2,1±0,1 |

2,3±0,2 |

2,2±0,2 |

|

|

|

|

*р<0,001 – достоверно по отношению к детям контрольной группы;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Так, количество Т-лимфоцитов с рецептором CD8+ достоверно снизилось и не отличалось от контрольного уровня. В то же время наблюдалось достоверное снижение CD30+ клеток по сравнению с исходным уровнем, однако не достигшее значений контрольной группы. По сравнению с исходными величинами ИРИ достоверно повысился и достиг нормальных

215

показателей группы контроля. Уровень IgG также достоверно повысился и не отличался от показателей контрольной группы.

Результаты проведенных иммунологических исследований свидетельствовали о положительных изменениях в цитокиновом профиле и содержании эозинофилов в кровяном русле у детей 1 терапевтической группы, получавших альфа-глутамил-триптофан (табл. 34).

Таблица 34 Уровень продукции цитокинов в сыворотке крови и эозинофилов

вкровяном русле у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом до и после лечения альфа-глутамил-триптофаном (М±m)

|

Дети |

Дети с нормоергическим |

|

Показатель |

контрольной |

клинико-патогенетическим вариантом АД |

|

группы |

|

|

|

|

До лечения (n=32) |

Через 8 недель |

|

|

(n=30) |

||

|

лечения (n=30) |

||

|

|

|

|

IL-4, пг/мл |

22,4±1,6 |

14,9±1,8* |

22,1±1,5** |

|

|

|

|

IL-5, пг/мл |

17,5±1,8 |

19,2±1,5 |

18,6±1,4 |

|

|

|

|

IL -10, пг/мл |

12,0±1,3 |

13,4±1,6 |

12,8±1,2 |

|

|

|

|

IL-13, пг/мл |

21,2±2,5 |

15,3±2,2* |

21,4±2,3** |

|

|

|

|

TNF-α, пг/мл |

42,3±2,4 |

45,6±2,3 |

43,7±2,2 |

|

|

|

|

INF-γ, пг/мл |

25,6±3,2 |

25,1±2,4 |

25,4±2,8 |

|

|

|

|

EOS, ×10 9/л |

Референтные |

|

|

значения – |

0,42±0,15* |

0,15±0,02 ** |

|

|

0 – 0,2 |

|

|

*р<0,001 – достоверно по отношению к детям контрольной группы и референтным значениям;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Из представленных в таблице 34 данных видно, что уровень эозинофилов периферической крови через 8 недель лечения достоверно снизился до 0,15±0,02×10 9/л по сравнению с исходной величиной до начала терапии (0,42±0,15×10 9/л) и находился в пределах референтных значений (0 – 0,2×10 9/л).

216

Кроме того, нами отмечено достоверное повышение уровней IL-4 и IL-13 по сравнению с исходными значениями (22,1±1,5 пг/мл и 21,4±2,3 пг/мл после лечения при 14,9±1,8 пг/мл и 15,3±2,2 пг/мл до начала лечения), достигшими показателей контрольной группы. Также мы наблюдали небольшое

(статистически недостоверное) снижение содержания IL-5, IL-10 и TNF-α (18,6±1,4 пг/мл, 12,8±1,2 пг/мл и 43,7±2,2 пг/мл соответственно) по сравнению с полученными результатами до начала лечения (19,2±1,5 пг/мл, 13,4±1,6 пг/мл и 45,6±2,3 соответственно), не отличающееся от показателей контрольной группы

(17,5±1,8 пг/мл, 12,0±1,3 пг/мл и 42,3±2,4 пг/мл). Уровень INF-γ после лечения

(25,4±2,8 пг/мл) также не отличался от исходных величин и значений группы контроля (25,1±2,4 пг/мл и 25,6±3,2 пг/мл соответственно). Представленные данные убедительно свидетельствуют о нормализации функциональной активности клеток моноцитарно-макрофагального ряда у больных с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД в процессе лечения альфа-глутамил-триптофаном и восстановлении адекватного регуляторного ответа.

Проведенные исследования после применения альфа-глутамил- триптофана показали (табл. 35), что концентрация МИФ у больных 1-й терапевтической группы в среднем достоверно уменьшилась с 42,9±3,1 нг/мл до 5,4±0,5 нг/мл и достигла нормальных референтных значений (5,2±0,3 нг/мл).

Применение альфа-глутамил-триптофана (рис. 31) способствовало достоверному уменьшению спонтанного высвобождение МИФ культурой моноцитов больных с нормоергическим вариантом АД (с 16,4±1,2 нг/мл – в исходном фоне до 4,8±1,3 нг/мл при 4,2±1,3 нг/мл в группе контроля). Отмечалось достоверное снижение продукция МИФ моноцитами больных с нормоергическим вариантом АД при стимуляции их конковалином А с 66,4±8,6 нг/мл до 25,8±1,6 нг/мл при референтных значениях 25,3±1,4 нг/мл.

217

Таблица 35 Концентрация МИФ в крови у детей с нормоергическим

клинико-патогенетическим вариантом АД под влиянием альфа-глутамил-триптофана (М±m)

|

Концентрация МИФ (нг/мл) |

||

Обследуемые группы |

|

|

|

До начала лечения |

Через 8 недель лечения |

||

|

|||

|

(n=30) |

(n=30) |

|

|

|

|

|

Дети с нормоергическим |

42,9±3,1* |

5,4±0,5** |

|

вариантом АД |

|||

|

|

||

Дети контрольной |

5,2±0,3 |

||

группы (n=30) |

|||

|

|

||

*р<0,001 – достоверно по отношению к детям контрольной группы;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

нг/мл

|

|

66,4 |

70 |

|

|

60 |

|

|

50 |

|

|

40 |

25,3 |

25,8 |

|

|

|

30 |

|

16,4 |

|

|

|

20 |

4,2 |

4,8 |

|

||

10 |

|

|

0  Уровень продукции МИФ

Уровень продукции МИФ

Спонтанная продукция МИФ у детей группы контроля (n=30)

Спонтанная продукция МИФ у детей группы контроля (n=30)

МИФ у детей группы контроля после стимуляции конковалином А (n=30)

МИФ у детей группы контроля после стимуляции конковалином А (n=30)

Спонтанная продукция МИФ у детей с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=30)

Спонтанная продукция МИФ у детей с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=30)

МИФ у детей с нормоергическим вариантом АД после стимуляции конковалином А до лечения (n=30)

МИФ у детей с нормоергическим вариантом АД после стимуляции конковалином А до лечения (n=30)

Спонтанная продукция МИФ после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Спонтанная продукция МИФ после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

МИФ после терапии альфа-глутамил-триптофаном и стимуляции конковалином А (n=30)

МИФ после терапии альфа-глутамил-триптофаном и стимуляции конковалином А (n=30)

Рисунок 31. Уровень спонтанной продукции МИФ моноцитами крови у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД до и после стимуляции конковалином А под воздействием альфа-глутамил- триптофана

218

В результате применения альфа-глутамил-триптофана площадь миграции клеток, определяемая балансом МИФ и МСФ у детей с нормоергическим вариантом АД, увеличилась более чем на 14%. Индекс клеточной миграции (табл. 36), значительно уменьшившись, варьировал от 3,2±0,5% до 5,4±0,6% и не отличался от референтных значений. Наиболее значимое падение индекса клеточной миграции прослеживалось у пациентов с обширными очагами поражения и распространенной вторичной бактериальной инфекцией.

Таблица 36

Среднее значение индекса клеточной миграции у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД

до и после применения альфа-глутамил-триптофана (М±m)

|

Индекс клеточной миграции (%) |

||

Обследуемые группы |

|

|

|

До начала лечения |

Через 8 недель |

||

|

(n=30) |

лечения (n=30) |

|

|

|

|

|

Дети с нормоергическим |

34,2±7,8* |

5,3±0,6** |

|

вариантом АД |

|||

|

|

||

*р<0,001 – достоверно по отношению к референтным значениям;

**р<0,05 – достоверно по сравнению с исходным уровнем.

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований можно сделать вывод о том, что положительный клинический эффект, связанный с применением альфа-глутамил-триптофана у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД, в немалой степени обусловлен нормализацией продукции МИФ.

Проведенные исследования показали, что применение альфа-глутамил- триптофана у детей 1-й терапевтической группы с нормоергическим вариантом АД способствовало повышению функционально-метаболической активности нейтрофилов (рис. 32).

Показатели биоцидности нейтрофилов в спонтанном НСТ-тесте после лечения альфа-глутамил-триптофаном существенно не изменились (6,7±0,3% – в исходном фоне и 7,1±0,2% – после терапии, при референтных значениях –

219

7,2±0,2%). Однако показатель индуцированного зимозаном НСТ-теста после применения альфа-глутамил-триптофана достоверно повысился и находился в пределах референтных значений (42,3±2,4% – после лечения при 43,1±2,2% – в группе контроля). Также после лечения нами отмечено повышение индекса стимуляции зимозаном с 3,8±0,01 до 6,4±0,01, которое носило достоверный характер и не отличалось от показателей контрольной группы.

|

|

|

|

43,1 |

42,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

45 |

|

|

|

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

|

|

|

35 |

|

|

|

28,6 |

|

|

|

30 |

|

|

|

|

|

|

|

25 |

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

15 |

7,2 |

6,7 |

7,1 |

|

|

6,4 |

6,4 |

|

|

|

|

||||

10 |

|

|

|

|

|

|

3,8 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Спонтанный НСТ-тест % |

Зимозан индуцированный |

Индекс стимуляции |

||||

|

|

|

|

НСТ-тест % |

|

|

|

Дети группы контроля (n=30)

Дети группы контроля (n=30)

Дети с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=32)

Дети с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=32)

Дети с нормоергическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Дети с нормоергическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Рисунок 32. Показатели биоцидности нейтрофилов у детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД до и после применения альфа-глутамил-триптофана

Проведенные после окончания лечения альфа-глутамил-триптофаном исследования показали (рис. 33), что интенсивность экспрессии TLR2- и TLR4-

моноцитами достоверно повысилась (55,3±4,2 УЕФ и 42,1±3,6 УЕФ) по сравнению с исходными величинами (44,2±4,8 УЕФ и 28,1±7,1 УЕФ) и не отличалась от показателей контрольной группы (56,5±4,6 УЕФ и 42,9±3,2 УЕФ).

220

(УЕФ) |

56,5 |

|

55,3 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

флуоресценции |

60 |

44,2 |

|

|

30 |

42,9 |

42,1 |

||

|

|

|||

|

50 |

|

||

|

|

|

|

|

Интенсивность |

40 |

|

|

28,1 |

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

TLR2 рецепторы TLR4 рецепторы

Дети группы контроля (n=30)

Дети группы контроля (n=30)

Дети с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=34)

Дети с нормоергическим вариантом АД до лечения (n=34)

Дети с нормоергическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Дети с нормоергическим вариантом АД после терапии альфа-глутамил-триптофаном (n=30)

Рисунок 33. Уровень экспрессии моноцитами TLR2- и TLR4-рецепторов у

детей с нормоергическим клинико-патогенетическим вариантом АД после лечения альфа-глутамил-триптофаном

После применения альфа-глутамил-триптофана аналогичная нормализация экспрессии TLR2 и TLR4 отмечена нами у больных с нормоергическим вариантом АД и на лимфоцитах периферической крови (рис. 34). Так, интенсивность флюоресценции лимфоцитов для рецепторов TLR2 и TLR4 достоверно повысилась (12,1±2,2 УЕФ и 13,2±2,3 УЕФ) по сравнению с результатами до начала лечения (7,1±2,1 УЕФ и 6,8±2,5 УЕФ) и достигла значений группы контроля (11,6±2,2 УЕФ и 12,3±2,1 УЕФ).

Проведенные исследования показали (рис. 35), что применение альфа- глутамил-триптофана привело к достоверному увеличению экспрессии TLR4 на нейтрофильных гранулоцитах у больных с нормоергическим вариантом АД

(49,1±2,4 УЕФ – до начала лечения и 58,7±3,2 УЕФ – после лечения при

59,2±5,6 УЕФ – в группе контроля). Вместе с тем интенсивность экспрессии TLR2 осталась на прежнем уровне.