- •1.2. Трансплантация почки.

- •1.3 Оценка качества жизни у хирургических больных.

- •Баллы

- •ЖЕЛ, мл/Масса тела, кг

- •Баллы

- •Примечание: Безопасный уровень здоровья – 12 баллов

- •Оценка состояния регуляторных механизмов по значениям ПАРС

- •1. НОРМА

- •Значения граничных критериев для разных уровней нормы

- •Диаграмма 25. Сравнительный анализ показателей КЖ пациентов I и II группы через 12 месяца после операции.

- •Диаграмма 26. Изменение показателей физического компонента здоровья в I группе до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции и III группы.

- •Диаграмма 27. Изменение показателей психического компонента здоровья в I группе до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции и III группы.

- •Показатели физического и психического компонента здоровья у пациентов после операции достоверно выше по сравнению с тестированием до операции и зависит от программы физической реабилитации.

- •Таким образом, сравнительный анализ и положительная динамика показателей КЖ в I группе подтверждают эффективность разработанной пролонгированной программы физической реабилитации для пациентов с донорской почкой.

- •При прохождении пациентами I группы всех этапов физической реабилитации отмечено значительное повышение физического компонента здоровья на 25,4% и психического компонента здоровья на 24,6% (p<0,05) по сравнению с исходными значениями.

- •Сравнительный анализ и положительная динамика показателей КЖ в I группе подтверждают эффективность разработанной пролонгированной программы физической реабилитации для пациентов с донорской почкой.

опросника. Однако в группе I показатели КЖ оказались выше, чем в группе II:

ФФ - на 16,2%, РФФ - на 26,5%, ИБ - на 19,9%, ОЗ - на 10,2%, ЖА - на 17,1%,

СФ - на 19,1%, РЭФ - на 17,1%, ПЗ - на 10,8%. Сравнительная оценка КЖ по шкалам опросника SF36 в двух группах через 12 месяцев после операции показала, что КЖ пациентов группы I стало значительно выше по сравнению с группой II (Р<0,05), что связано с успешной физической реабилитацией (диагр.25).

Диаграмма 25. Сравнительный анализ показателей КЖ пациентов I и II группы через 12 месяца после операции.

Во все периоды физической реабилитации в группе I по сравнению с группой II отмечено существенное улучшение как физического, так и в психического компонента КЖ, что обусловлено внедрением организованной программы физической реабилитации в этой группе. КЖ пациентов группы II во все сроки послеоперационного периода значительно уступает таковому здоровых людей контрольной группы, в то время как у пациентов группы I КЖ в соответствующие сроки незначительно уступает контрольной группе и даже через год после операции в шкалах ИБ и ЖА превышает на 5 и 8% соответственно, что мы связываем с субъективным ощущением пациентов значительного повышения своих физических возможностей после операции (диагр.26, диагр.27).

105

Диаграмма 26. Изменение показателей физического компонента здоровья в I группе до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции и III группы.

Диаграмма 27. Изменение показателей психического компонента здоровья в I группе до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции и III группы.

106

Показатели физического и психического компонента здоровья у пациентов после операции достоверно выше по сравнению с тестированием до операции и зависит от программы физической реабилитации.

При прохождении пациентами I группы всех этапов физической реабилитации отмечено значительное повышение физического компонента здоровья на 25,4% и психического компонента здоровья на 24,6% (p<0,05) по сравнению с исходными значениями (диагр.26, диагр.27).

Во II группе отмечалось меньшее увеличение физического компонента здоровья на 7,9% и психического компонента здоровья на 10,1%, что значительно меньше, чем в I группе и связано с наличием стандартной программы ЛФК на стационарных этапах медицинской реабилитации.

Таким образом, сравнительный анализ и положительная динамика показателей КЖ в I группе подтверждают эффективность разработанной пролонгированной программы физической реабилитации для пациентов с донорской почкой.

107

4.4. Результаты оценки физической активности.

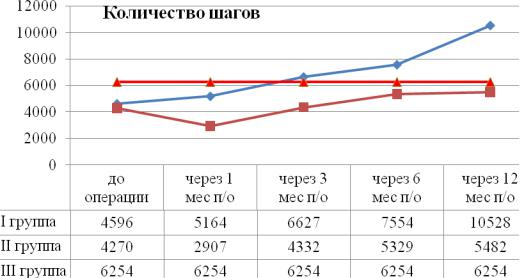

Исследуя, с помощью шагомеров, физическую активность пациентов I и II групп до операции достоверных различий не обнаружили, однако по сравнению с III группой, среднее количество шагов было значительно меньше (p<0,05). Через 1 месяц после операции отмечалось увеличение среднего количества шагов в I группе (5164±855,4) по сравнению с II группой (2907±642,9) (p<0,05).

Через 3 месяца после операции значимых отличий между I и III группами не обнаружили (p>0,05). Через 6 месяцев среднее количество шагов в I группе (7554±720,7) достоверно увеличилось, по сравнению с III группой (6254±925,7)(p<0,05). Через 12 месяцев отметили достоверную разницу в среднем количестве шагов между I (10528±942,7), II (5482±983,9) и III

(6254±925,7) группами в пользу I группы (p<0,05) (диагр.28).

Диаграмма 28. Среднее количество шагов за неделю в I и II группах до операции, через 1, 3, 6 и12 месяцев после операции и в III группе.

Таким образом, при сравнительной оценки среднего количества шагов в I и II группе через 1, 3, 6 и 12 месяцев после трансплантации почки, отмечалось выраженное увеличение физической активности в I группе. Через 6 и 12 месяцев среднее количество шагов в I группе значительно превышало количество шагов в III группе, что можно связать с внедрением в программу реабилитации I группы дозированной ходьбы.

108

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Физические нагрузки являются основой реабилитационных программ для пациентов с тяжелыми сердечно-легочными и неврологическими заболеваниями. Пациенты с терминальной хронической почечной недостаточностью и после трансплантации почки имеют существенные «функциональные» отклонения, для коррекции которых необходимы индивидуальные программы физической реабилитации.

До настоящего времени такие программы не разработаны, не предложен и комплексный план обследования реципиентов с донорской почкой, по результатам которого можно составить индивидуальную программу физической реабилитации, учитывающую функциональное состояние и адаптационные резервы организма пациента.

Кроме того, недостаточно изучено изменение качества жизни на разных сроках после трансплантации почки в зависимости от уровня физической активности.

В этой связи разработка комплексной программы обследования, включающего исследование функционального состояния и изучения качества жизни, и разработка по результатам тестирования индивидуализированных программ физической реабилитации на сегодняшний день являются актуальными и пока не вполне решенными проблемами.

Целью исследования была разработка и патогенетическое обоснование программ физической реабилитации у реципиентов с донорской почкой.

В исследовании были обобщены результаты обследования и хирургического лечения 57 реципиентов с донорской почкой. Из общего количества больных было 25 (43,9%) женщин и 32 (56,1%) мужчины. Средний возраст реципиентов составил 35,9±8,5 лет.

Всем пациентам, включенным в исследование, была выполнена впервые операция по трансплантации почки от родственного или трупного донора. Из общего количества трансплантатов было 34 от трупного донора (59,6%), 23 от родственного донора (40,4%) (табл.5).

109

Все пациенты до операции получали ЗПТ. Преобладали пациенты, находящиеся на гемодиализе - 43 человека (75,4%), на перитонеальном диализе были 14 (24,6%) человек. Длительность пребывания на ГД и ПД до операции у пациентов в I группе в среднем составила: на ГД 2,5±1,5 года, на ПД 1,8±1,2 года; во II группе: на ГД 3,2±1,3года, на ПД 2,3±1,1 года (табл.6).

Причиной ХПН у 20 (35,1%) пациентов явился хронический гломерулонефрит. Диабетический нефросклероз послужил причиной развития ХПН у 16 (28,1%) больных. У 11 (19,3%) пациентов причиной ХПН являлся пиелонефрит, у 5 (8,7%) пациентов – поликистоз почек и у 1 (1,8%) пациента было врожденное и наследственное поражение почек (табл.7).

У 57 (100%) пациентов наблюдали сопутствующие заболевания разной степени тяжести (табл. 6). У 36 (63,2%) пациентов диагностировали артериальную гипертонию, из них III степени у 5 (6,7%) больных. Сахарный диабет был у 14 (24,5%) больных, у 6 (10,5 %) из них – средней степени тяжести и тяжёлого течения. ИБС выявили у 9 (15,8%) больных, из них с недостаточностью кровообращения 3 (5,2%). Вторичный гиперпаратиреоз наблюдался у 7 (12,3%) больных. Язвенную болезнь желудка или 12-перстной кишки в анамнезе отмечали 4 больных, на момент госпитализации обострения заболевания не было. По данным денситометрии у 13 (22,8%) пациентов был выявлен остеопороз. По данным рентгена и МРТ у 17 (29,8%) пациентов были выявлены дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника.

Для анализа результатов реабилитационного лечения и качества жизни пациенты были распределены на 2 группы (табл.2). I группу составили 30 пациентов, которым проводили длительную (3-х этапную) программу физической реабилитации с учетом персонифицированного подхода по результатам оценки функционального состояния и адаптационных резервов организма. Во II группу были включены 27 больных, которым проводили стандартную программу ЛФК на 2-х этапах медицинской реабилитации. В сравнительную III группу объединили 30 относительно здоровых человек,

110

ведущих обычный образ жизни, не занимающихся регулярно физической культурой и спортом.

Произведен сравнительный анализ динамики общих резервов здоровья (ОР) и составляющих их компонентов (ФР, ПР, АР) у пациентов I и II группы до операции, через 1, 3, 6, 12 месяцев после трансплантации почки.

Между пациентами I и II группы до операции значимых различий показателей физических, психических, адаптационных и общих резервов здоровья не наблюдалось. Однако, по сравнению с III группой все показатели I и II группы оказались значительно меньше (табл.18).

При сравнении средних показателей ФР пациентов I и II групп до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции получены следующие результаты (диагр.3).

Показатель ФР до операции в I (27,9±3,4) и II (26,5±3,8) группах достоверно не отличался (p>0,05), а по сравнению с группой здоровых людей был существенно ниже на 11,7 % (p<0,05). Через 1 месяц после операции отмечали снижение показателя ФР в I группе (18,2±3,5) и во II группе (17,7±3,02), значимых отличий между группами не выявлено (p>0,05). Через 3 месяца после операции отметили значительное увеличение показателя ФР в I группе по сравнению со II группой на 6,3% (p<0,05), а через 6 месяцев показатель ФР в I группе оставался достоверно выше на 5,4%, чем во II группе. Через 12 месяцев после операции показатель ФР в I группе увеличился (41,7±6,0) (p<0,05) на 9,6% по сравнению со II группой, что, очевидно, связано с продлением этапов физической реабилитации до 12 месяцев после операции в этой группе. В I группе были зафиксирована динамика ФР выше средних значений III-ей группы, однако, статистически не достоверная, это достижение и даже увеличение показателей ФР пациентов по сравнению с практически здоровыми людьми убедительно доказывает эффективность длительной (до 12 мес.) индивидуализированной программы физической реабилитации.

111

При сравнении средних показателей ПР пациентов I и II групп до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции получены следующие результаты, которые отражены в диаграмме (диагр. 6).

Показатель ПР до операции в I (57,9±3,9) и II (54,9±5,6) группах не отличался (p>0,05), а по сравнению с группой здоровых людей был ниже на 26,1 % (p<0,05). Через 1 месяц после операции отметили увеличение показателя ПР в I группе на 7,8% и во II группе на 8,4% (p<0,05), что можно объяснить позитивным отношением и высокой мотивацией пациентов к проведению операции. Через 3 месяца после операции отметили значимое увеличение показателя ПР в I группе по сравнению со II группой на 5,8% (p<0,05), а через 6 месяцев показатель ПР в I группе оставался достоверно выше на 6,6%, чем во II группе. Через 12 месяцев после операции показатель ПР в I группе увеличился на 12,2% (p<0,05) по сравнению со II группой, что очевидно связанно с продлением физической реабилитации до 12 месяцев в этой группе. В I группе были зафиксированы изменения ПР выше средних значений III группы здоровых людей, однако, статистически не достоверные. Такое достижение и даже увеличение показателей ПР пациентов по сравнению с практически здоровыми людьми убедительно доказывает эффективность длительной (до 12 мес.) индивидуализированной программы физической реабилитации.

При сравнении средних показателей АР пациентов I и II групп до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции получены следующие результаты (диагр.9). Показатель АР до операции в I (58,2±3,7) и II (57,4±5,4) группах выше (p<0,05), чем через месяц после операции соответственно в I (49,9±4,3) и II (47,2±7,8), значимых отличий между группами не выявлено (p>0,05). Через 3 месяца после операции отметили увеличение показателя АР в I группе по сравнению со II группой на 5,3% (p>0,05), а через 6 месяцев показатель АР в I группе значительно увеличился на 7,0% по сравнению с II группе. Через 12 месяцев после операции показатель АР в I группе увеличился на 14,92%, (p<0,05) по сравнению со II группой, что очевидно связанно с

112

продлением физической реабилитации до 12 месяцев после операции в этой группе. В I группе показатель АР оказался выше средних значений III группы здоровых людей на 12,52% (p<0,05). Такое достижение и даже увеличение показателей ПР пациентов по сравнению с практически здоровыми людьми убедительно доказывает эффективность длительной (до 12 мес.) индивидуализированной программы физической реабилитации.

При сравнении средних показателей ОР здоровья пациентов I и II групп до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции получены следующие результаты, которые отражены в диаграмме (диагр.12).

Показатель ОР до операции в I и II группах не отличался (p>0,05), а по сравнению с группой здоровых людей оказался достоверно ниже на 13,5% (p<0,05). Через 1 месяц после операции отмечали снижение показателя ОР в I группе (25,6±4,01) и во II группе (24,9±3,6), при этом значимых отличий между группами не выявлено (p>0,05). Через 3 месяца после операции отметили существенное увеличение показателя ОР в I группе по сравнению со II группой на 11% (p<0,05), а через 6 месяцев показатель ОР в I группе оставался выше (на 10%), чем во II группе. Через 12 месяцев после операции показатель ОР в I группе увеличился на 13,8% (p<0,05) по сравнению со II группой и статистически не отличался от показателя ОР группы здоровых людей.

Таким образом, представленные данные этапных тестирований пациентов разных групп убедительно свидетельствуют об эффективности разработанной программы физической реабилитации на основании достоверной положительной динамики физических, адаптационных, психических и общих резервов здоровья у пациентов I группы.

Произведен сравнительный анализ динамики физического (ФФ, РФФ, ИБ, ОЗ) и психического (ЖА, СФ, РЭФ, ПЗ) компонентов здоровья у пациентов I и II группы до операции, через 1, 3, 6, 12 месяцев после трансплантации почки.

При анализе показателей качества жизни пациентов до трансплантации отмечено клинически значимое снижение физического компонента здоровья за счет низких значений шкал физического функционирования (ФФ), ролевое

113

физическое функционирование (РФФ), интенсивность боли (ИБ), общего здоровья (ОЗ), что говорит о том, что общее состояние пациентов находящихся на ЗПТ значительно ограничивает их в повседневной активности и выполнении физических нагрузок. Психический компонент здоровья также снижен за счет показателей всех 4 шкал: социальное функционирование (СФ), ролевое эмоциональное функционирование (РЭФ), жизненная активность (ЖА) и психическое здоровье (ПЗ).

При анализе показателей качества жизни пациентов I и II групп до операции значимых отличий в КЖ по всем шкалам опросника не выявили (p>0,05), однако в группах I и II по сравнению с контрольной, отмечено значительное снижение шкал физического и психического компонента (p<0,05).

Через 1 месяц после операции в обеих группах отметили незначительное увеличение показателей в шкалах общего здоровья, жизненной активности и психического здоровья по сравнению с данными до операции. Однако по шкалам физического функционирования и социального функционирования отмечалось значительное снижение, по сравнению с показателями до операции (p<0,05), что связано с особенностями послеоперационного периода в трансплантологии. В группе I по сравнению с группой II зарегистрировано незначительное увеличение показателей (p>0,05): по шкалам физического функционирования - на 1,6%; ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием - на 3,3%; ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием - на 3,5% .

Через 3 мес. после операции в группе I по сравнению с группой II достоверно увеличились показатели шкал (Р<0,05): ФФ - на 4,3%, РФФ - на

10,1%, ИБ - на 8,2%, ОЗ - на 7,5%, ЖА - на 9,8%, СФ - на 7,8%, РЭФ - на 2,5%,

ПЗ - на 4,17%. Особенно заметна растущая разница в шкалах жизненной активности и ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием, что подтверждает пользу физических нагрузок на данном этапе реабилитации.

Через 6 месяцев после операции в группе I по сравнению с группой II

114

увеличились: ФФ - на 4.1%, РФФ - на 16,1%, ИБ - на 19,3%, ОЗ - на 5,4%, ЖА - на 12,6%, СФ - на 10,0%, РЭФ - на 17,2%, ПЗ - на 5,9%. Следует отметить растущую разницу между группами в шкалах РФФ, ЖА, ИБ, СФ, РЭФ в пользу группы I, установленную статистически (P<0,05), что подтверждает пользу выполнения физических нагрузок в рамках разработанной программы. Таким образом, пациенты I группы, занимающиеся ЛФК по разработанной индивидуализированной программе, имеют больший показатель по шкале ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием, которое характеризует значительное влияние на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием пациента. Жизненная активность (ЖА) подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента, снижении жизненной активности. На основании результатов исследования, у пациентов I группы, занимающихся физическими упражнениями по разработанной методике этот показатель значительно выше (Р<0,05).

Через 12 месяцев после операции в обеих группах по сравнению с дооперационными показателями отмечали улучшение по всем шкалам опросника. Однако в группе I показатели КЖ оказались выше, чем в группе II:

ФФ - на 16,2%, РФФ - на 26,5%, ИБ - на 19,9%, ОЗ - на 10,2%, ЖА - на 17,1%,

СФ - на 19,1%, РЭФ - на 17,1%, ПЗ - на 10,8%. Сравнительная оценка КЖ по шкалам опросника SF36 в двух группах через 12 месяцев после операции показала, что КЖ пациентов группы I стало значительно выше по сравнению с группой II (Р<0,05), что связано с успешной физической реабилитацией.

В группе I по сравнению с группой II через 3, 6 и 12 месяцев после операции отмечено существенное улучшение как физического, так и в психического компонента КЖ, что обусловлено внедрением организованной программы физической реабилитации в этой группе. КЖ пациентов группы II во все сроки послеоперационного периода значительно уступает таковому

115