Строительные и дорожные машины. Основы автоматизации

.pdf

394

Датчики температуры. Прибор или устройство, служащее для измерения температуры путем преобразования ее в сигнал, являющийся известной функцией температуры, называется термометром.

Чувствительный элемент термометра — это основная часть прибора, служащая для преобразования тепловой энергии в другую физическую величину с целью получения информации о температуре.

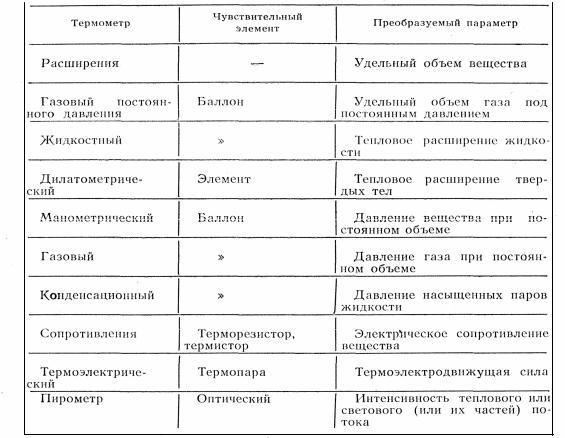

Чувствительные элементы и датчики термометров бывают контактные, устанавливаемые в зоне измерения температуры, и бесконтактные, устанавливаемые вне зоны измерения температуры. Бесконтактные устройства предназначены для измерения высоких температур и называются пирометрами. Чувствительным элементом таких приборов являются устройства, реагирующие на тепловой или световой поток. В табл. 10.1 приведены основные чувствительные элементы термометров и принцип их действия (способ преобразования параметра).

Таблица 10.1 Классификация и принцип действия чувствительных элементов

и датчиков термометров

Наиболее широко применяются элементы расширения, манометрические, термосопротивления и термоэлектрические (термопары).

Датчики расширения преобразуют изменение температуры в перемещение конца стержня или уровня жидкости. Дилатометрический элемент — про-

395

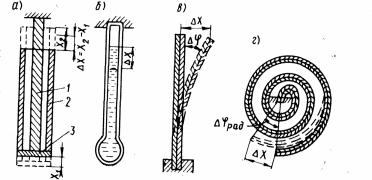

стейший элемент расширения (рис. I0.6, а) состоит из двух стержней: 1 – внутреннего и 2 – наружного. Оба стержня жестко укреплены на донышке 3. Коэффициент линейного расширения наружного стержня, имеющего форму трубки, в 10 −20 раз больше коэффициента расширения внутреннего стержня, изготовленного из инвара (64% Fe + 36% Ni) или керамики.

Активный стержень, имеющий больший коэффициент линейного расширения, делают из цветных металлов (медь, латунь) или стали. Если изменение температуры составит t (°С), то удлинение элемента будет определяться по формуле

х tl t ,

где коэффициент линейного расширения материала стержня, о С 1 ; l длина стержня, мм.

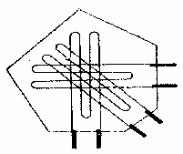

Рис.10.6. Датчики расширения: а – дилатометрический; б −жидкостный стеклянный; в– биметаллический; г–спиральный; 1– внутренний стержень; 2–наружный стержень;

3–донышко

Тогда можно записать: для наружного стержня

х2 t2l2 t ,

для внутреннего

х1 1tl1 t

и, следовательно,

х х2 х1 к t .

Это выражение отражает факт, что наружный стержень перемещается вверх, а внутренний вместе с донышком 3 перемещается вниз.

Если принять l2 l1, что вытекает из конструкции, то

к l t2 t1 ,

где к коэффициент, выражающий чувствительность элемента, мм/о С.

Этот коэффициент зависит от разности коэффициентов линейного расширения, а зависимость перемещения свободного конца наружного стержня от его температуры является только статической характеристикой элемента при условии, что температура измеряемой среды равна температуре стержня.

Жидкостные стеклянные элементы расширения являются разновидностью дилатометрических. Пассивный элемент, имеющий малый коэффициент ли-

396

нейного расширения, представляет собой стеклянную трубку (рис. I0.6 б), заполненную жидкостью (например, этиловый спирт). Эта жидкость является активным элементом, обладающим большим коэффициентом линейного расширения.

Две металлические пластины с различными коэффициентами линейного расширения, сваренные между собой, представляют биметаллический чувствительный элемент (рис. I0.6, в). При изменении температуры свободный конец биметаллической пластины перемещается в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения, а изменение угла изгиба пропор-

ционально изменению температуры:

к t

Перемещение конца пластины при малых углах отклонения определяется

по формуле x 0,75kl t, где h – толщина пластины, мм; l длина пластины, h

мм. Чувствительность можно повысить за счет длины элемента, в частности путем применения спиральных элементов (рис. I0. 6, г).

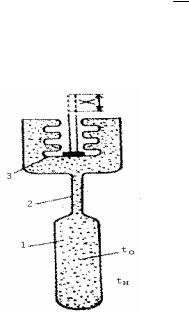

Манометрические чувствительные элементы (рис. 10.7) представляют собой герметичную систему, состоящую из термобаллона 1 и упру гого элемента 3, соединенных между собой капиллярной трубкой 2. Система заполнена газом или жидкостью. В качестве упругих элементов могут быть использованы как сильфоны, так и мембраны, пружины и пр.

Измеряемая температура (tH) воспринимается термобаллоном 1. Нагревание его приводит к повышению давления газа или жидкости, находящихся в практически постоянном объеме. В упругом элементе изменение давления преобразуется в перемещение.

С целью уменьшения влияния атмосферного Рис. 10.7. Манометрический давления термоэлементы зачастую заполняются 1−термобаллон; 2– капилляр- азотом или другим газом под давлением. Относи- ная трубка; 3– упругий элемент тельное изменение давления в них пропорционально изменению температуры.

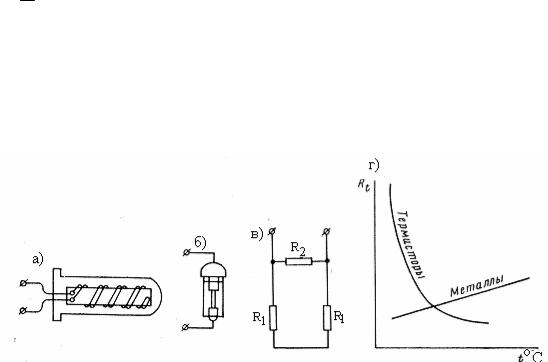

Чувствительные элементы сопротивления (рис. I0.8) представляют собой тонкую металлическую проволоку, намотанную на каркас, или термисторный элемент, защищенные кожухом. Электрические элементы сопротивления и термисторы предназначены для определения температуры путем измерения величины сопротивления металла или полупроводника, которое изменяется при их нагреве. Зависимость сопротивления пластины для температуры от 0 до +630° С выражается формулой

Rt Ro 1 at bt2 ,

а для температур от –190 до 0° С – формулой

Rt Ro 1 аt bt2 c t 100 t3 ,

397

где Rо сопротивление термометра при 0°С, Ом; Rt – сопротивление термомет-

ра при to С, Ом; а, b, с – постоянные, определяемые при градуировке, °С; t измеряемая температура, °С.

Чувствительность термометра сопротивления пропорциональна величине I

R , где I ток в цепи термометра; R сопротивление термометра. Как видно из зависимости рис.10.7, г, начальное сопротивление термисторов очень вы- соко—несколько тысяч Ом, что позволяет значительно увеличивать сопротивление соединительных проводов. В отличие от термосопротивления у термисторов с повышением температуры сопротивление уменьшается:

R , где I ток в цепи термометра; R сопротивление термометра. Как видно из зависимости рис.10.7, г, начальное сопротивление термисторов очень вы- соко—несколько тысяч Ом, что позволяет значительно увеличивать сопротивление соединительных проводов. В отличие от термосопротивления у термисторов с повышением температуры сопротивление уменьшается:

Rt Roedt t ,

где dt – температурный коэффициент.

Рис. 10.8. Чувствительные элементы термометров сопротивления:

a) − проводниковый; б) − полупроводниковый; в) − схема замещения; г) − статические характеристики; Rt − сопротивление термометра; R1, R2− паразитные сопротивления

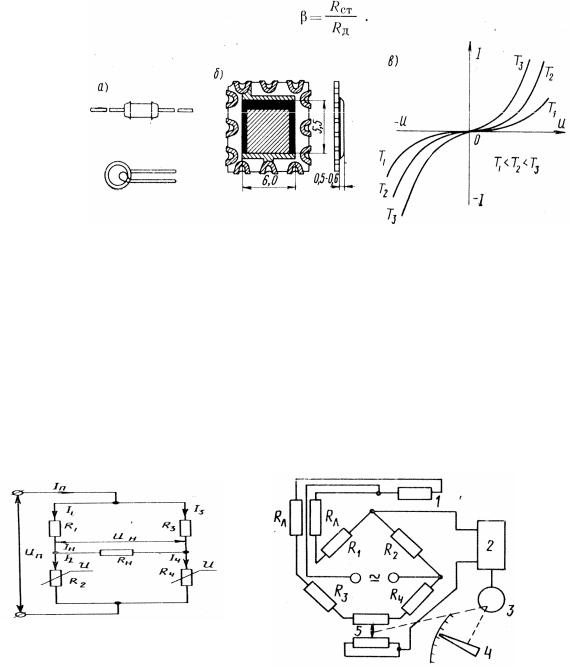

В последнее время в качестве чувствительных элементов находят применение варисторы (рис.10.9, б). Варистор – это полупроводниковый резистор объемного типа, сопротивление которого меняется с изменением приложенного к нему напряжения по нелинейному закону. Вольтамперная характеристика варистора симметрична (рис. 10.9, в), и он может быть использован в цепях как постоянного, так и переменного тока. Изготовляют варисторы из материала на основе карбида кремния. Одним из основных параметров варистора является коэффициент нелинейности определяемый как отношение статического сопротивления варистора RCT (сопротивление постоянному току) к его динамическому сопротивлению Rд (сопротивление переменному току).

Величина положительна и для большинства варисторов имеет значение порядка 2…6 в зависимости от типа и номинального напряжения варистора. Значительная зависимость параметров варисторов от температуры среды используется для измерения температуры. Датчик температуры на варисторах можно охарактеризовать токовой и вольтовой термочувствительностью, под которыми понимают соответственно отношение изменения тока в цепи l A и напряжения Uн В к вызвавшему их изменению температуры среды t (°С).

398

Рис.10.9. Полупроводниковый резистор объемного типа – варистор

а− внешний вид стержневого и дискового элементов; б − микромодульный элемент;

в− вольтамперные характеристики в функции температуры среды

Для повышения токовой и вольтовой термочувствительности датчика вместо линейной нагрузки в нем можно использовать нелинейное сопротивление типа Ru (например, стабилитрон или типа Ri транзистор, рис.10.10, а ). На рис.10.10, б показана принципиальная схема одноточечного моста. Прибор работает по принципу автоматического уравновешивания мостовой схемы (Rl,, R2, Rз, R4). Изменение сопротивления термометра 1 нарушает равновесие

моста.

а) |

б) |

Рис. I0.10. Принципиальная схема моста с нелинейным сопротивлением (а) и одноточечного моста (б): 1– чувствительный элемент термометра сопротивления; 2– усилитель; 3– двигатель; 4– стрелка; .5– реохорд; R\– R4– плечи моста; Rл – сопротивление линии

связи

Напряжение разбаланса усиливается усилителем 2 до величины, достаточной для приведения в действие реверсивного двигателя 8, который, перемещая ползунок реохорда 5, обеспечивает равновесие мостовой схемы. С двигателем 3 связана показывающая стрелка 4. Измерительная схема моста питается напряжением 6,3 В от усилителя в мостах переменного тока и 1,5 В от сухого элемента или стабилизированного источника питания в мостах постоянного тока. Сопротивления Rn служат для подгонки сопротивления линии связи. Для работы с датчиками, расположенными во взрывоопасных помещениях, предназна-

399

чены мосты постоянного тока в искробезопасном исполнении, устанавливаемые в нормальных помещениях.

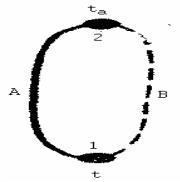

Принцип действия термоэлектрических преобразователей—термопар ос-

нован на возникновении термоэлектродвижущей силы (термо- э д с ) в зависимости от разности температур концов термопары. Эти преобразователи (рис. 10. 12) состоят из двух разнородных проводников А и В (термоэлектродов), соединенных (сваренных) с одного конца 1, называемого рабочим.

Рабочий |

конец погружается в среду с температурой it. К другому концу 2 |

||

термопары, |

называемому свободным |

(холодный спай), присоединяются |

|

провода приборов, |

измеряющих термо- э д с |

||

с термопары. Если температура Рабочего и свободных |

|||

концов термопары различна, то в термопаре возни- |

|||

зникает термо-э д с. |

Последняя зависит от свойства |

||

матриала термоэлектродов и температур рабочего и |

|||

свободных |

концов. |

Если температуру t0 |

свободных |

концов термопары поддерживать постоянной, то термо- э д с будет пропорционально температуре tx. Пусть ЕАВ tttО) — результирующая термо-э д с (В),которая равна алгебраической сумме термо-э д с, возникающих в ней в зависимости от температур

ЕАВ t1to eAB t1 eBA to ,

где е – термо-э д с между спаями, В, При соприкосновении двух одинаково нагретых проводников из разнород-

ных материалов один станет заряжаться положительно, а второй — отрицательно, если в первом количество свободных электронов в единице объема больше, чем во втором. Образующееся в месте соприкосновения проводников электрическое поле будет противодействовать диффузии свободных электронов из, одного проводника в другой. При этом наступит состояние подвижного равновесия, при котором между свободными концами появится некоторая разность потенциалов (термо-э д с).

С увеличением температуры проводников величина ее увеличится, кроме того, термо-э д с возникает между концами однородного проводника, имеющего разные температуры. В этом случае положительно заряжается более нагретый конец проводника как обладающий большей концентрацией свободных электронов по сравнению с ненагретым концом. Возрастание разности температур между концами проводника приводит к увеличению появляющейся в нем термо-э д с. Если учесть, что еВА to eAB to , то получим

ЕАВ t1to eAB t1 eBA to

Таким образом, термо-э д с равна разности двух действующих навстречу суммарных э д с, появляющихся в спаях 1 и 2. В зависимости от величины э д с термопары и сопротивления цепи в проводниках появляется электрический ток,

400

определяемый согласно закону Ома, причем при равенстве температур обоих спаев результирующая термо-э д с равна нулю.

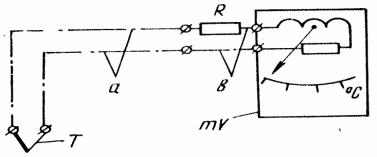

Схема соединения термопары с милливольтметром показана на рис. 10.12. Милливольтметры – приборы магнитоэлектрической системы, предназначенные для показаний, записи и регулирования температуры и других неэлектрических величин, преобразуемых с помощью датчиков в электрическое напряжение.

Как известно, рабочий, или «горячий», конец термопары образуется сваркой двух термоэлектродов, которые изолируются по всей длине. Свободные, или «холодные», концы термопары присоединяются к милливольтметру или измерительной схеме.

Рис. I0.12. Принципиальная схема соединения термопары и милливольтметра:

Т − термопара; mV − милливольтметр; R − подгоночная катушка; а − компенсационный провод; в − медный провод

В связи с тем, что в производственных условиях температура свободных концов термопары обычно отличается от температуры, при которой составляются градуировочные таблицы, в показания прибора необходимо вводить поправки. Поправки могут вводиться: расчетным путем, методом переноса свободных концов термопары в зону постоянной температуры при помощи компенсационных проводов, введением в термоэлектрическую цепь компенсирующего напряжения, термостатированием свободных концов с помощью термостата. В автоматических потенциометрах компенсация температуры свободных концов обеспечивается автоматически. При измерении, записи и регулировании температуры или других величин, изменение величины которых приводит к изменению активного сопротивления, широкое распространение получи-

ли автоматические мосты.

10.2. Датчики давления, преобразователи расхода и уровня жидкости

Давление — сила, приходящаяся на единицу площади. При определении давления или других параметров (расхода, уровня), связанных с давлением, применяют в основном механические первичные преобразователи силы, связанные с изменением высоты столба жидкости, перемещением упругих элементов, электрическим сопротивлением или электродвижущей силой вторичных

401

преобразователей датчика. В табл.10.2 приведены основные чувствительные элементы датчиков давления и преобразователей расхода и уровня.

Таблица 10.2 Классификация и принцип действия чувствительных элементов и

датчиков давления, расхода и уровня

Параметр |

Чувствительный |

Преобразуемый параметр |

|

элемент |

|

Давление |

Жидкостный |

Высота столба жидкости от давления |

» |

Сильфон |

Перемещение свободного конца гофрированной |

|

|

трубки |

» |

Мембрана |

Перемещение плоскости гофрированной пластины |

|

|

|

» |

Трубчатая пружина |

Угол раскручивания пружины |

|

|

|

» |

Тензометр |

Электрическое сопротивление |

|

|

|

» |

Пьезоэлектриче- |

Электрический заряд элементa (пьезоэлектрический |

|

ский |

эффект) |

Расход |

Диафрагма |

Разность давления до и после сужающего устройства |

|

|

|

» |

Мерный сосуд |

Уровень или вес при постоянном притоке |

» |

Вертушка |

Скорость вращения лопастей механического устрой- |

|

|

ства |

|

Ротаметр |

Положение поплавка при пoстоянном перепаде дав- |

|

|

ления до и после поплавка |

Уровень |

Преобразователь |

Положение границы раздела сред разной плотности |

|

уровня |

относительно дна сосуда |

|

|

|

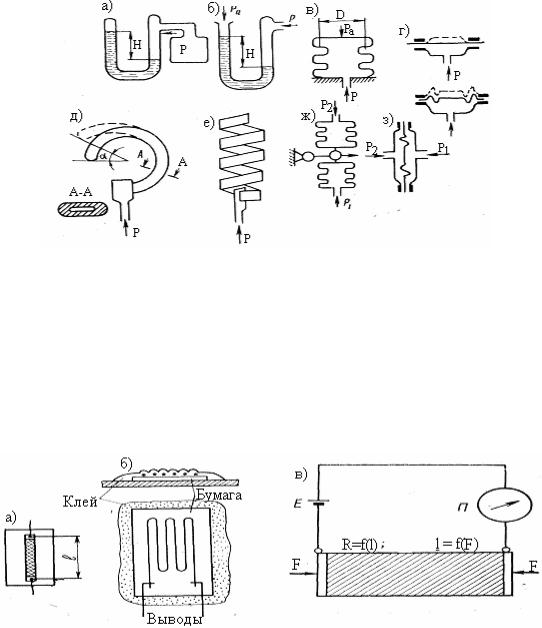

Как видно из рис. 10.14, действие механических чувствительных элементов давления сводится к зависимости (кроме жидкостных элементов)

к1 , где величина перемещения элемента, мм; к1 коэффициент, обусловливающий геометрические размеры и механические свойства элемента;изменение давления, МПа.

Для жидкостного U-образного элемента уровень жидкости равен:

U1 P Pa , g

где р – давление в сосуде, Па; Ра – атмосферное давление, Па; g – удельный вес жидкости, Н/м3.

Кроме U-образных рассмотренных элементов находят широкое применение различного рода наклонные трубки. Все рассмотренные элементы, кроме жидкостного с запаянной трубкой, являются дифференциальными, так как элементы находятся под действием разности давлений Р–Рa. Однако атмосферным давлением Ра можно пренебречь ввиду его незначительности.

402

При необходимости измерять разность давлений в двух точках Р1 и Р2 удобнее применять специальные дифференциальные чувствительные элементы, используя те же сильфоны или мембраны (рис. I0.13, ж, з). При частых колебаниях давлений упругие чувствительные элементы вследствие их инерционности применять нецелесообразно, а иногда и невозможно.

В этих случаях, а также в случае определения деформации (результат воздействия давления на тело) применяют специальные тензометрические или пьезоэлектрические датчики.

Рис.10.13. Чувствительные элементы давления:

а) − U-образная запаянная трубка; б) – U-образная незапаянная трубка; в) −сильфон; г) – мембрана; д,е) − трубчатые пружины; ж, з) − дифференциальные элементы

Принцип действия тензометрических датчиков (рис. I0.14, а, б) основан на тензометрическом эффекте – зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента (уголь, графит» металл, полупроводник) от деформации его. Схема включения датчика изображена на рис. I0. 14, в.

Рис. I0. 14. Тензометрические чувствительные элементы

а) − тензолит; б) − проволочный элемент; в) − схема включения датчика

При изменении силы F сопротивление датчика фиксируется вторичным прибором П. Основой действия этих элементов является зависимость

403

|

R |

|

l |

, |

|

|

|

||

|

R |

l |

||

где R сопротивление проводника до |

деформирования, Ом; R изменение |

|||

сопротивления, вызванного деформированием, Ом; l длина проводника или база, м; l изменение длины, м; относительная чувствительность (относительное изменение сопротивления при изменении длины проводника вдвое); относительная деформация проводника.

Элементы, выполненные в виде стержня из порошка угля, сажи или графита, наклеенного на полоску бумаги (рис. 10.14, а), называются тензолитами. Тензолит воспринимает деформации конструкции, на которую он наклеен. Более широкое распространение получили датчики с проволочными чувствительными элементами (рис. 10.14, б). На полоску бумаги наклеивают зигзагообразную тонкую константановую проволоку с медными вводами. При растяжении или сжатии конструкции, на которую наклеен элемент, проволока удлиняется или уменьшается в пределах упругих деформаций, при этом изменяется диаметр проволоки и как следствие сопротивление датчика.

База датчиков в зависимости от целей и условий измерения может колебаться в широких пределах от 1 до 300 мм, при этом сопротивление меняется от 30— 50 до 2000 Ом. При статических испытаниях строительных конструкций применяются датчики с сопротивлением 100 – 400 Ом. В зависимости от характера напряженного состояния на исследуемый элемент в одной точке наклеивается один или несколько датчиков: при одноосном напряженном состоянии — один, при двухосном – два, если же направления неизвестны, то наклеиваются тричетыре датчика. Такая группа датчиков называется «розеткой» (рис. I0.15).

В последнее время находит применение датчики которых проволочная решетка заменена решеткой из тонкой фольги. Такие датчики обладают значительно меньшей чувствительностью к поперечным деформациям, так как на закруглениях решетка имеет значительно большее сечение, в связи с чем чувствительность этого датчика к поперечным деформациям ничтожна.

В практике испытаний конструкций применяют датчи- Рис.10.15. Группа тензо- ки с непетлевой решеткой, которые практически не имеют датчиков поперечной чувствительности. Решетка в этих датчиках образуется пучком параллельных тонких проволок, которые располагаются друг от друга на расстоянии 0,2…0,6 мм и соединяются последовательно низкоомными перемычками из тонкой фольги. Эти датчики, как и фольговые, обеспечивают высокую стабильность измерений.

Измерение деформаций при высоких температурах производят датчиками с термокомпенсированной решеткой, состоящей из двух материалов с различными температурными коэффициентами сопротивления, например из константа и меди.