- •Тема 8. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Часть 1. Теме посвящены две лекции.

- •30% Россиян – затруднились ответить – обратите внимание на это потрясающее число (при достаточно высоком уровне образования в России)

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •2018. Rosehip cells (клетки шиповника)

- •1) Альтруизм. Эгоизм. 2) Сексуальное поведение. 3) Агрессия

- •Тема 10. Политическое и эстетическое поведение человека: биологические и социальные факторы в представлениях биополитики и биоэстетики.

- •1. Генетические факторы

- •2. Гормоны

- •3. Нейрострасмиттеры (нейромедиаторы)

- •Тема 11. Проблема индвидуальности человека в современной науке.

- •1. Рождение в результате полового размножения

- •2. Мутации

- •3. Средовые воздействия

- •Тема 11. Часть 2. Проблема индивидуальности человека в современной науке.

- •1. Антропологическая школа уголовного права.

- •Тема 12. Ценностные и правовые регулятивы развития новых технологий и направлений науки.

- •2. Для получения новых источников энергии.

- •3. В сельском хозяйстве:

- •Электронный микроскоп.

- •Объемные наноструктурированные материалы (3d)

- •Наноструктурированные планарные материалы (2d)

- •Наноструктурированные 1d материалы.

- •Посмотрим на новые развивающиеся нанообласти:

- •Недостатки правового регулирования этой сферы. Юристы пишут в специализированной литературе следующее:

- •Часть 1. Социокультурный контекст и факторы формирования современной биоэтики.

- •I. Естественнонаучный подход.

- •3. Формирование центральной нервной системы.

- •Тема 13. Человека как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций.

- •Часть 2. Изменение представления о пределах человеческого существования в свете современных научных данных (начало жизни).

- •2012 Год. Дания.

- •1.Пределы допустимых манипуляций с половыми клетками и эмбрионами.

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций

- •Часть 3 Смерть и умирание как биоэтические проблемы

- •2012 Год Канада, воз «Международные руководящие принципы для констатации смерти»:

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование

- •Часть 4. Биоэтическое регулирование медико-биологических экспериментов

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций. Лекция 4. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей.

- •1. Рутинный забор; (советская система здравоохранения с 1937 г. До 1992 года).

- •2. Забор, основанный на презумпции согласия (предполагаемое согласие, “Opting out” (Opt-out))

- •3. Забор, основанный на «презумпции несогласия» (четко выраженное согласие, информированное согласие, “opting in” (opt-in))

- •1992 Г. "Закон Российской Федерации о трансплантации органов и (или) тканей человека"

- •Тема 14. Тренды науки XXI века: проблемы и перспективы

1. Рождение в результате полового размножения

2. Мутации

3. Средовые воздействия

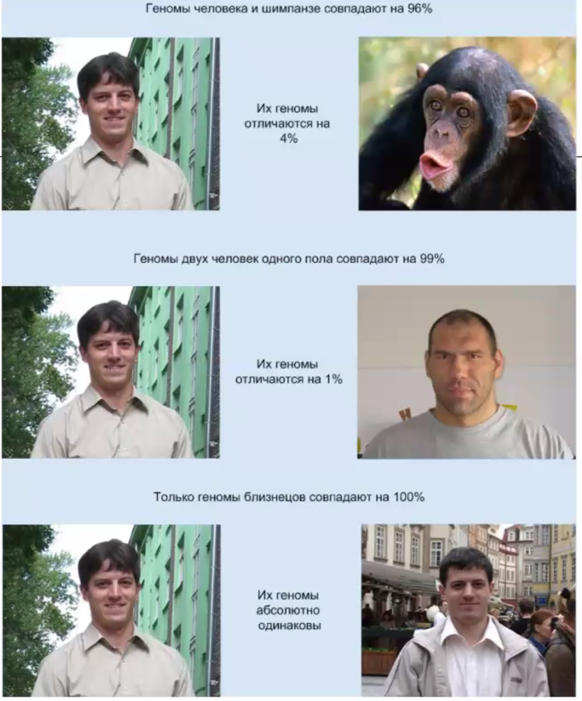

1. В основе видовой изменчивости – уникальность генома.

2. Мы понимаем, что по наследству передаются только мутации, возникшие в половых клетках; мы должны связывать наш уникальный геном (то, с чем мы приходим в жизнь). Если у вас нет монозиготного образца, вы абсолютно уникальный пакет (вероятность встретить полную копию себя – 1 к 64 триллионам, столько людей и не жило).

3. Средовые воздействия (среда – очень тонкое понятие). Что-то услышанное, допустим, все что имеет отношение к среде.

Когда мы говорим о причинах индивидуальности – мы должны указывать на две группы факторов: генетические и средовые.

Исследовать индивидуальность – означает ответить на следующие вопросы:

1. Определить признак, значимый для исследования. Например, память трудно измерить.

2. Создать способы диагностики признака (например, целый набор тестов для определения интеллекта). Если признак количественный, поведенческий, нужно определить, в чем его измерять: рост в килограммах, интеллект в пунктах IQ.

3. Определить, насколько устойчивы выделенные характеристики. Необходимо убедиться, что вы зафиксировали именно значимую, сущностную характеристику. Нужно определить валидность теста, насколько он дает устойчивые характеристики (например, результаты измерения IQ может быть связан с плохим настроением).

4. Понять причины различий в проявлении исследуемого признака

Проблема наследуемости – это вопрос о роли генов и среды в формировании того или иного признака. Удалить генетический фактор нельзя, иначе исчез объект – биологический организм. На практике выравнивать среду (в отношении человека) трудно. Убрать среду для человека в рамках эксперимента невозможно – если мы хотим уравнять среду, мы получим людей-маугли.

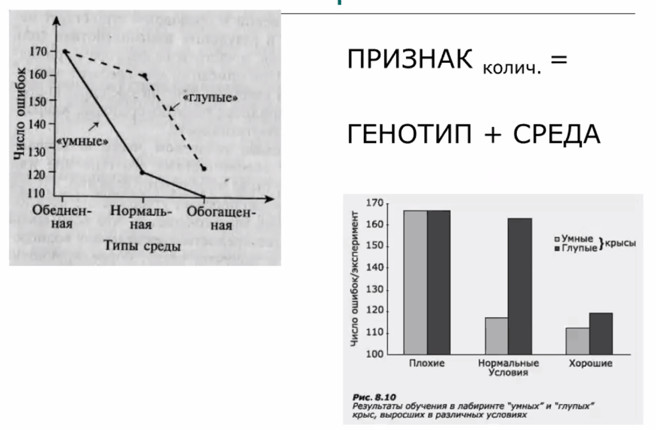

Приведу пример с мышами – мышь должна была запомнить сложную дорогу, идти к чему-то приятному и избегать той части лабиринта, где их били током. В нормальной среде «умные мыши» научались при 120 ошибках, а глупым было и 160 ошибок мало. Затем отдельно скрещивали умных с умными и глупых с глупыми – опять колоколообразные кривые, характеризующие популяцию умных и глупых. И выращивали в той же одинаковой среде. Наследственный компонент оказался определяющим.

Признак (колич.) = генотип + среда. Посмотрите, как изменилась статистика мышей в зависимости от среды. В обогащенной среде умные мыши стали чуть умнее, а глупые почти достигли нормы. Это говорит о том, что самое лучшие результаты показали умные + выросшие в обогащенной среде.

Основные методы психогенетики:

1. Популяционный (популяционно-статистический, популяционно-генетический)

2. Генеалогический (семейные исследования)

3. Метод приемных детей

4. Метод близнецов

Психогенетика: популяционный метод.

Популяционный (популяционно-статистический; популяционно-генетический метод) позволяет характеризовать популяция средним значением признака (называемым «норма») и разбросом вокруг нормы. Результаты метода важны для организации социальных практик в различных сферах. В экономике и бизнесе (например, какого размера выпускать больше костюмов). Кому-то легко читать лекцию 1,5 часа, кому-то тяжело и 15 минут держать мозг в напряжении – мне в лекциях по методике преподавания говорили, что через 15 минут нужно на лекции что-то изменить, кого-то выгнать, не пустить в аудиторию, сменить свое местоположение.

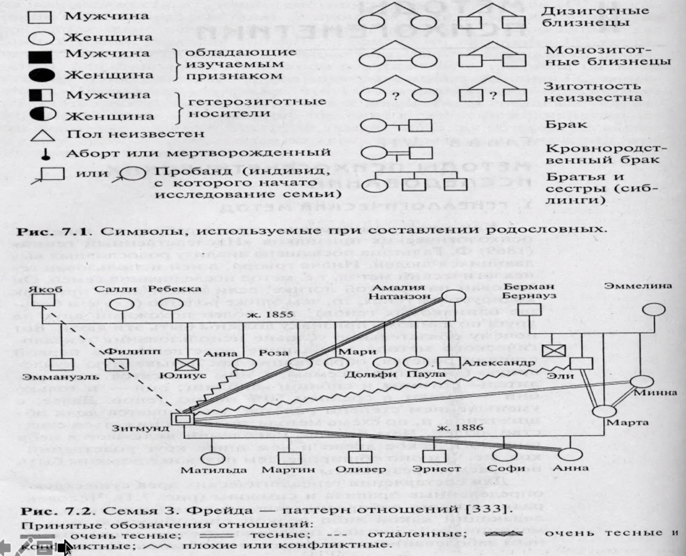

Психогенетика: генеалогический метод

Генеалогический метод основывается на факте общности генов, зависящих от степени родства, и сходстве средовых условий, повышающемся по мере повышения степени родства.

Чем выше свойство родства, тем выше сходство генов. Поскольку родственники живут в одной среде, то всю разницу психогенетики описывают

Пробанд – лицо, в отношении которого строится генеалогическое древо. В качестве пробанда выступал Зигмунд Фрейд. Фиксируется не только кровное родство, но и отношения. Генеалогия позволяет проследить определенные признаки.

Дядя Пушкина был известным исполнителем романсов, одно время даже популярнее чем сам Пушкин. У Хаксли были в семье и писатели, и биологи. Одна ветвь Рузвельтов дала несколько президентов.

Выросли в крайне бедных семьях:

– Тарас Шевченко начал учиться после 20

– Софи Лорен выросла с бабушкой и дедушкой в бедной итальянской деревушке

– у Гаусса отец был водопроводчиком

Ни богатых либо проявивших себя родственников.

— У Герцена было богатейшее наследство, мог вообще не работать, только будить Россию «Колоколом» (так назывался его журнал).

— Айвазовский – тоже из богатой семье.

— Монтень – родители богатые купцы

Было опрошено 849 светил науки США – им задавали вопрос: кто были ваши отцы?

Профессорами отцы были у 45,5% (либо обрели особые профессорские гены, либо выросли в соответствующей среде)

Бизнесмены – 23%

Фермеры – 22%

Квалифицированные специалисты – 8%

Неквалифицированные рабочие – 1.5%

Как интерпретировать корреляцию между светилами науки и их отцов-профессоров? 1.5% – родители неквалифицированные рабочие, это подтверждало тот факт, что американская мечта работает.

Статус – продолжительность времени, которое потратил глава семьи на учебу; класс – иное понятие. В фильмографиях Голливуда все меньше фильмов про Золушек, брак перестает быть социальным лифтом. «Лестница все круче, дверь все уже» – людям сложнее сменить свой статус.

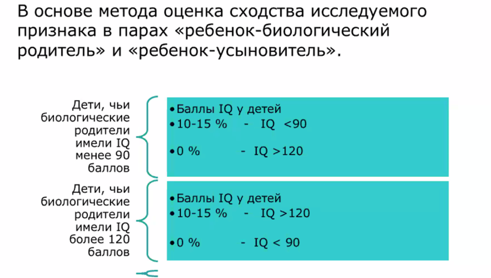

Метод приемных детей.

Сравнивают биологический признак – IQ – у приемных родителей и биологических родителях. С приемными родителями нет общих генов, но есть общая среда. Таким образом выделялась корреляция. Если корреляция была высока с биологическими родителями, то ответственность за это возлагалась на гены.

1-я группа – дети, чьи родители имели низкий IQ, ниже 90 (крайне низкий интеллект). В этой группе никто из детей не имел высокие баллы.

Казалось бы, можно отдать более высокую роль в формировании интеллекта генетического фактора. Но здесь все упирается в методы. Это исследование показывает высокую значимость наследственности в формировании интеллекта.

Психогенетика: метод приемных детей.

Ограничение метода:

1. Государство гарантирует тайну усыновления. Для доказательности нужно иметь большие выборки испытуемых. Найти большое количество таких детей трудно.

2. Не учитывается факт личностного отношения детей к приемным родителям (если он знает, что он усыновлен) и наоборот приемных родителей к детям. Причина непохожести будет социальной, а не биологической

3. Не учитывается субъективно различная психологическая ситуация детей родных и приемных. Есть даже отдельные курсы для родителей

4. Сложность оценки среды и коэффициента интеллекта биологических родителей.

5. Проблема пренатальных влияний материнского организма (на плод до рождения: питание, препараты и т.д.). Пренатальные влияния не изучены до конца.

Самый надежный метод – метод близнецов.

Интерес к близнецам был еще у Френсиса Гальтона.

В основе близнецового метода – схема двухфакторного эксперимента: один фактор (среда) уравнен, а по генотипу четко видно, что близнецы или одинаково (100% общих генов – монозиготные близнецы) или неодинаковы (50% общих генов – дизиготные близнецы). Пожалуйста, отходите от этого «близнецы-двойняшки».

Крайне интересные результаты исследования – буду говорить об этом на следующей лекции.

Ограничения метода:

– особенности пренатального развития (расположение околоплодных оболочек в организме матери может быть таким, что один близнец питается больше другого)

– особенности постнатального развития – что происходит с близнецами после рождения. Родители их называют созвучно, к ним обращаются «эй, близнецы, идите сюда». В критический период становления «я» это может быть связано с проблемами. Например, к близнецам в семье относились как к одному целому – давали созвучные имена и др.

В 1970-е гг. был описан пример близнецов, к которым относились к единому целому – и они не смогли служить в армии, они не понимали, как один может быть в карауле, а другой выполняет другую задачу.

На первом курсе философского факультета МГУ я училась с Володей Торсуевым (актер, сыгравший электроника), вместе разбирали тонны писем от девочек Советского союза, один за другого ходил на свидания. Володя бросил университет, долгое время братья Торсуевы не общались, разъехались. Вот значимость этого личностного решения в целом в генетике не учитывается. На Западе, когда рождаются близнецы, дают даже пособия как избежать парности.

Индивид А – например, вот эта стрелочка (допустим, способность к вышей математике). У индивида А норма реакция узкая (арифметику, условно говоря, освоит, а высшую математику нет), а у норма В – широкая.

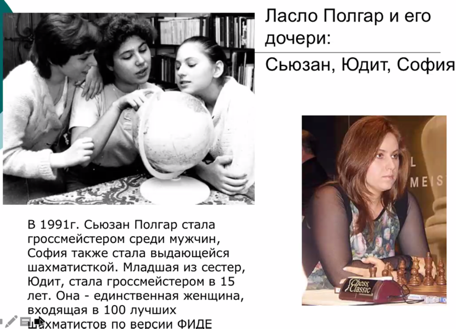

В современной науке отсутствует методика оценки нормы реакции для полигенных количественных признаков. У вас получится норма реакции, но для конкретного генома. Мы не можем повлиять на генетику (пока еще), но мы можем менять среду. У родителей по крайней мере должны быть возможности предоставить своим детям разные среды (кружки и т.д.). Акцент на социальные факторы при изучении музыки в музыкальной школе, например, на протяжении 20 века доминировал – когда ребенок говорит, что не может больше учиться в музыкальной школе, ему говорят «терпение и труд все перетрут». Попробуй себя в разных средах и останься в той среде, в которой у тебя получается лучше всего.

Лекция от 17 октября.

Печатается на обоих полупотоках 3-го курса.