- •Тема 8. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Часть 1. Теме посвящены две лекции.

- •30% Россиян – затруднились ответить – обратите внимание на это потрясающее число (при достаточно высоком уровне образования в России)

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •2018. Rosehip cells (клетки шиповника)

- •1) Альтруизм. Эгоизм. 2) Сексуальное поведение. 3) Агрессия

- •Тема 10. Политическое и эстетическое поведение человека: биологические и социальные факторы в представлениях биополитики и биоэстетики.

- •1. Генетические факторы

- •2. Гормоны

- •3. Нейрострасмиттеры (нейромедиаторы)

- •Тема 11. Проблема индвидуальности человека в современной науке.

- •1. Рождение в результате полового размножения

- •2. Мутации

- •3. Средовые воздействия

- •Тема 11. Часть 2. Проблема индивидуальности человека в современной науке.

- •1. Антропологическая школа уголовного права.

- •Тема 12. Ценностные и правовые регулятивы развития новых технологий и направлений науки.

- •2. Для получения новых источников энергии.

- •3. В сельском хозяйстве:

- •Электронный микроскоп.

- •Объемные наноструктурированные материалы (3d)

- •Наноструктурированные планарные материалы (2d)

- •Наноструктурированные 1d материалы.

- •Посмотрим на новые развивающиеся нанообласти:

- •Недостатки правового регулирования этой сферы. Юристы пишут в специализированной литературе следующее:

- •Часть 1. Социокультурный контекст и факторы формирования современной биоэтики.

- •I. Естественнонаучный подход.

- •3. Формирование центральной нервной системы.

- •Тема 13. Человека как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций.

- •Часть 2. Изменение представления о пределах человеческого существования в свете современных научных данных (начало жизни).

- •2012 Год. Дания.

- •1.Пределы допустимых манипуляций с половыми клетками и эмбрионами.

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций

- •Часть 3 Смерть и умирание как биоэтические проблемы

- •2012 Год Канада, воз «Международные руководящие принципы для констатации смерти»:

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование

- •Часть 4. Биоэтическое регулирование медико-биологических экспериментов

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций. Лекция 4. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей.

- •1. Рутинный забор; (советская система здравоохранения с 1937 г. До 1992 года).

- •2. Забор, основанный на презумпции согласия (предполагаемое согласие, “Opting out” (Opt-out))

- •3. Забор, основанный на «презумпции несогласия» (четко выраженное согласие, информированное согласие, “opting in” (opt-in))

- •1992 Г. "Закон Российской Федерации о трансплантации органов и (или) тканей человека"

- •Тема 14. Тренды науки XXI века: проблемы и перспективы

Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

2. Эволюция мозга как биосоциальная проблема.

3. Проблема становления человеческого языка как средства коммуникации. Гипотезы речевого филогенеза.

Мозг человека по цвету похож на сахарную вату, по запаху – на сыр. За последние 40 тысяч лет средний объем мозга sapiens стремится к уменьшению. Мы домашние животные, и как другие одомашненные животные, мы отличаемся меньшей агрессией, юношеской внешностью во взрослом возрасте. Все кооперативные и дружелюбные люди имели больше шансов выжить, чем боевые и агрессивные люди. Возможное уменьшение массы мозга компенсировано теми участками мозга, которые отвечают за социальную мудрость, кооперацию. Мозг хронического алкоголика весит меньше. Исследователи изучали мозг мужчин и женщин: у мужчин мозг вес мозга 2% от массы тела, у женщин 2.5%, но учитывая массу – у мужчин больше; но у женщин толще кора головного мозга. У одаренных людей развиты пирамидальные клетки. Ежедневно умирает 40-50 тысяч клеток мозга. Пожилой политик склонен к консервативным методам решения проблем, в основе могут быть не социальные факторы, а биологические.

Недавно был разработан метод, позволяющий определить количество нейронов. Метод был несовершенен. Раньше считалось что в мозге 100 млрд нейронов. Эта цифра была примерной. Сейчас можно посчитать в гомогенной массе количество нейронов и получилось 96 миллиардов нейронов. Если представить себе работу нейрона, который связан с 10 тысячи других нейронов, в том числе с удаленными в мозге, мы получим сложную развитую систему. Мозг шимпанзе и мозг человека.

В сумме известные до сих пор структурные и физиологические различиях между мозгом человека и шимпанзе кажутся тривиальными, поэтому возникает проблема объяснения генезиса принципиальных различий в сфере поведения и психики между этими двумя видами.

Количество нервных клеток:

Человек – 86 миллиардов

Приматы – примерно 8 миллиардов

Мышь – 71 миллион

Почему у животных эволюция была более поступательная? Почему у человека обозначился такой разрыв? Это связано со структурной, функциональной избыточностью мозга. Мозг работает как целостный организм. Почему у человека на заключительных этапах антропосоциогенеза замедлился? Наш мозг функционирует не как набор нейронов, а как совокупность нейросетей. Локализиционисты в меньшинстве.

Оптогенетика, в том числе оптогенетика мозга – очень перспективное исследование. Оптогенетика – когда используют генетически кодируемые молекулы индикаторы, способные за счет своих свойств давать информацию о клетках, где они находятся. Возможность не только отслеживать работу нейросетей, но и управлять ими за счет электрических сигналов. Что заставляло наш мозг идти по пути структурного, а не количественного усложнения?

Из презентации:

2006 год

HAR – области (human accelerated regions)

Открыт ген, ответственный за эволюцию мозга?

Кэтрин Поллард (Калифорнийский университет): часть генома человека в течение нескольких миллионов лет развивалась в 70 раз быстрее, чем весь генетический код в целом – HAR – области (зоны ускоренного развития у человека)

Темпы исследования здесь колоссальны – в 2006-м выяснилось, что открыли ген, ответственный за эволюцию; скорее всего, эти участки связаны с т.н. информационной РНК, крайне осторожно его можно назвать «геном разума» (я осторожно отношусь к таким метафорам). Зоны генетического развития развивались в течение нескольких миллионов лет в 70 раз быстрее, чем весь генетический код в целом – HAR – области human accelerated regions – зоны ускоренного развития у человека. Способность развиваться всю жизнь часть ученых связывает с РНК.

Эволюция мозга

«Мозговой рубикон» 700-750-800 см3

Размер мозга, отличающий:

человека от обезьяны

нормального человека от микроцефала

австралопитеков, не умевших изготовлять орудия труда, от Homo habilis, умевших это делать

Уметь приводить аргументы несостоятельности использования понятия «мозговой рубикон» с позиции современных исследований строения и функционирования мозга.

Концепция, которая так же признается устаревающей сегодня. Родилась идея найти у гоминидов чисто количественный показатель. Родилась идея найти чисто количественную грань объема мозга – предложили считать всех ископаемых, имеющих объем мозга менее 700-750 см3. При этом обращают внимание на то, какие структуры мозга эволюционировали быстрее всего.

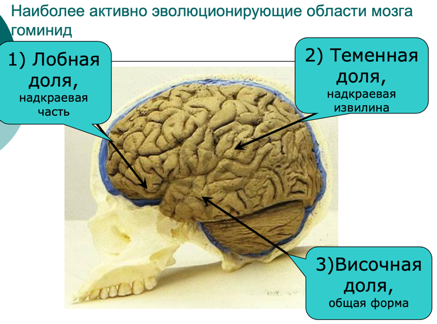

Идея привязки функций к строению до сих пор доминирует к биологии. Но важен не объем, а структура. Допускается, что есть связка между структурой и функциями, и фукнции, познанные у современного человека на базе анализа современной структуры, такие же, локализованы в тех же участках у предковых форм, что и у современного человека. При этом обращают внимание на то, какие структуры эволюционировали в антропосоциогенезе сильнее всего. Более всего развивались лобная, иеменная и височная доли. Жесткий локализационизм неверен, но тем не менее идея привязки до сих пор доминирует в биологии.

Эволюция мозга

В современной науке сформировался ряд альтернативных гипотез гоминизации, предлагающих рассматривать в качестве факторов:

1) жизнь в воде

2) мутации, вызванные вспышкой Сверхновой звезды

3) инверсию геомагнитного поля;

4) тепловой стресс. Наш мозг не результат отбора на разумность, а отбора на выживаемость в тепловом стрессе (в условиях саванны), высокой температуре – выживали те, у кого утрата количества нейронов компенсировалась качеством связи между ними. Только сложная часть элементов могла компенсировать утрату элементов за счет функционирования. Это адаптационная версия.

Вероятные связи изменений лобной доли с поведением.

– лобная доля отвечает в основном за мышление, сознание, способность общаться с другими людьми

– в задней части нижней лобной извилины расположена зона Брока – моторная зона речи

– прецентральная извилина – зона сознательной двигательной активности

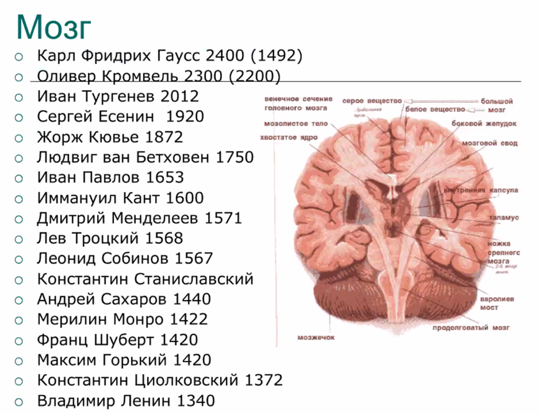

Очень подвижны нормы об измерении массы мозга.

Цифры – это масса мозга в граммах: на результатах либо прямого взвешивания, либо реконструкции. Анатомически ни у кого из этих великих деятелей мозг не выходил за примеры нормы. Ученые говорят, что даже резкое уменьшение коры мозга ничего не значит – даже был студент-математик с 3-4 мм вместо нескольких сантиметров. Количественные параметры не работают.

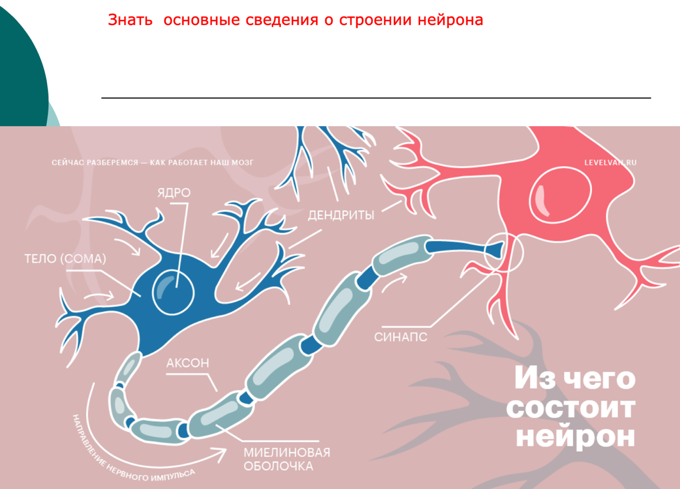

Нервная ткань: нейроны и нейроглия

Нейроглия – это множество клеток, которые помогают нейронам

Нейроглиальные клетки держат и разграничивают нейроны, распределяют жидкость и питательные вещества, защищают их от вредного воздействия

Главные клетки нервной ткани – нейроны

Нейроны генерируют электрические импульсы и проводят их к другим нейронам, мышечным и железистым клеткам. Так наш мозг взаимодействует с миром, а мы – мыслим, чувствуем и двигаемся.

Дендриты – крона нейрона

Дендриты проводят нервные импульсы к телу нейрона. Они воспринимают сигналы от многих нейронов, поэтому сильно ветвятся.

Очень долгое время нейтрон считался основой строения мозга – мозг исследовался посредством изучения нейронов; обратите внимание на два нейромедиатора – дофамин и серотонин. Это полезно с точки зрения выстраивания политической коммуникации. В.М. Зенфира, семинары: дофамин – это такой кайф, когда приходит сообщение от любимого человека (девушки меня поймут, да и парни тоже в общем). Кортизол действует 26 часов: вас критикуют, и за 26 часов действия кортизола вы успеете передумать себе всё что угодно, интерпретировать слова других людей по-другому; все приятные эмоции действуют недолго, а вот злость – да, долго. А еще никогда не делайте генетические тесты, сэкономьте деньги.

Нейромедиаторы и белки в основе познания

Мы двигаемся, чувствуем и запоминаем информацию благодаря взаимодействию нейромедиаторов и белков-рецепторов. Нейромедиаторы, дофамин и серотонин, связаны с чувством удовольствия и положительными эмоциями, а еще регулируют психологические процессы. Нервный импульс «выталкивает» пузырек с нейромедиаторами в синоптическую щель. Там молекулы нейромедиаторов воздействуют на рецепторы постсинаптической мембраны и передают сигнал дальше, в клетку.

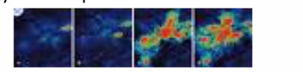

Мозг Энштейна был вскрыт и, по сути, украден Томасом Харви в 1985-м году, и время от времени он продавал маленькие участки с мозга Энштейна в различные лаборатории мира. Затем ему стало стыдно, и он отвез его внучке Энштейна. Количество нейронов у Эйнштейна не отличалось В области коры очень много глиальных клеток, которые считались вспомогательными – оказалось, что глиальные клетки взаимодействуют с нейронами – куда пойдет электрический сигнал, зависит от глиальных клеток.

Мозг

определяют процессы образования изолирующей оболочки вокруг нейронов

играют важную роль в клеточных процессах обучения и памяти. Однако до конца этот клеточный механизм пока не известен

участвуют в образовании новых синапсов.

См информацию о глиальных клетках: http://postnauka.ru/faq/2992

На первых двух фотографиях нет красного цвета, это значит, что нейронных сетей нет, на вторые две фотографии – добавлены глиальные клетки. Одна из особенностей гения состоит в том, что он может соединять внешне казалось бы несвязанные процессы и явления – глиальные клетки играют в этом одну из первых ролей. Чем выше на эволюционной лестнице находится животное, чем больше у него отношение глиальных клеток к нейронам.