- •Стадиальная концепция

- •Концепция ‘’Митохондриальной Евы’’

- •Возрастание роли эмоциональных, волевых и других психологических факторов.

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в социобиологии

- •1. Ориентация соцогуманитарных наук на доктрину натурализма.

- •Социобиология: проблема генно-культурной коэволюции

- •Тема 10. Социобиология

- •Значение искусства.

- •Право есть низший предел или определенный минимум нравственности.

- •Право есть требование внешней реализации этого минимума.

- •Инженерная модель

- •Пастерская, или патерналистская, модель

- •Коллегиальная модель

- •Контрактная модель

- •По данным исследования Левада-Центра 2017-2018 гг.

- •Отношение россиян к эвтаназии, 2012 год

- •Трансплантация фетальных органов и тканей

- •Ксенотрансплантация

- •Глава 6 Изъятие органов и тканей у живых доноров в целях трансплантации

- •Глава 7 Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование отдельных частей тела человека

- •Конституция рф:

- •Основы законодательства рф об охране здоровья граждан

- •Федеральный закон «о лекарственных средствах» 1998 года

- •Понятие «информированный участник эксперимента»

- •Типы медицинских экспериментов на людях

- •Самоэкспериментирование

- •Эксперименты на здоровых людях

- •Эксперименты на пациентах

- •Участие детей в экспериментах

Право есть низший предел или определенный минимум нравственности.

Право есть требование внешней реализации этого минимума.

Нравственное требование предполагает свободное или добровольное исполнение, а правовое напротив допускает прямое или косвенное принуждение. Изучение законодательства – это только фиксация результата. Ориентация, она однозначна установленной нормы, хотя, как вы понимаете, она не всегда бывает так уж однозначна.

Биоэтика – это стремление к тому, чтобы в процессе дискуссий существующие законы получили бы оценку с точки зрения этического оправдания. Были выявлены те сферы, где законодательное регулирование принципиально невозможно, либо может быть еще не сложилось, не успело. Так одно дело решать вопрос о том, является ли суицид, например, в этическом отношении оправданным, совсем другое обсуждать приемлемость закона, например, санкционирующего такого рода поступки. Биоэтика стремится регулировать отношение человека к жизни в системе других человеческих отношений: экономических, политических, производственных, интеллектуальных и прочее. Биоэтика – это еще дискуссии, о том какое этическое оправдание имеют законы, регламентирующие ситуацию, которые порождены познавательным отношением к миру. Биоэтика должна основываться не только на теории общей нормативной этики, например, это добро, это зло, но также на теории социально-политической философии, философии права.

И центральный теоретический вопрос в этих дисциплинах, это вопрос оправдания закона, оправдания тех ограничений, которые, собственно, закон накладывает на человека. В случае несоответствия между нравственностью права справедливостью закона были типичные для 17, 18, 19 века. К сожалению, подобные случаи были характерны для века 20. И в качестве примера можно привести законодательство фашистской германии 1938-39 годов об эвтаназии, так называемых неполноценных.

На слайде цитата Карла Ясперса, который утверждал, что в 20 веке человечество столкнулось с чудовищным явлением, которое можно назвать преступной государственностью. Например, Дассе в статье «Научное знание и человеческое достоинство» говорит о том, что люди должны опасаться не научных достижений, а тоталитарных режимов, которые с помощью законодательства могут использовать их против человеческого достоинства.

Принудительный характер права сохраняется в мире и в современном Российском обществе происходят очень серьезные изменения судебно-правовой системы в сторону роста влияния охранительной роли правосудия. Права и свободы личности признаются ценностями, охрана которых, действительно, значимыми для правовой системы. Право на отказ от определенной деятельности, не соответствующей внутренним убеждениям человека, тоже существует. Например, право врача не производить аборты по религиозным соображениям, право экспериментатора работать с моделями при понимании ограничений и так далее.

В тоже время очевидно, что охраняемые права и свободы личности не могут быть ограждены от возможных конфликтов между правами и свободами людей. Право пациента получить квалифицированную помощь опытного врача, и нежелание врача производить оттачивание навыков на лабораторных животных или трупах. Если врач признает, например, посмертное право человека на сохранении физической целостности его трупа, тоже принимается во внимание. Также мы, например, говорим о праве потребителя получать биобезопасное косметическое средство и установка производителя на отказ от использования лабораторных животных для тестирования нового средства. Обратите внимание, как это сегодня важно, в том числе в медиапространстве, в том числе для формирования оппозиций, связанных с развитием, так называемого, устойчивого развития.

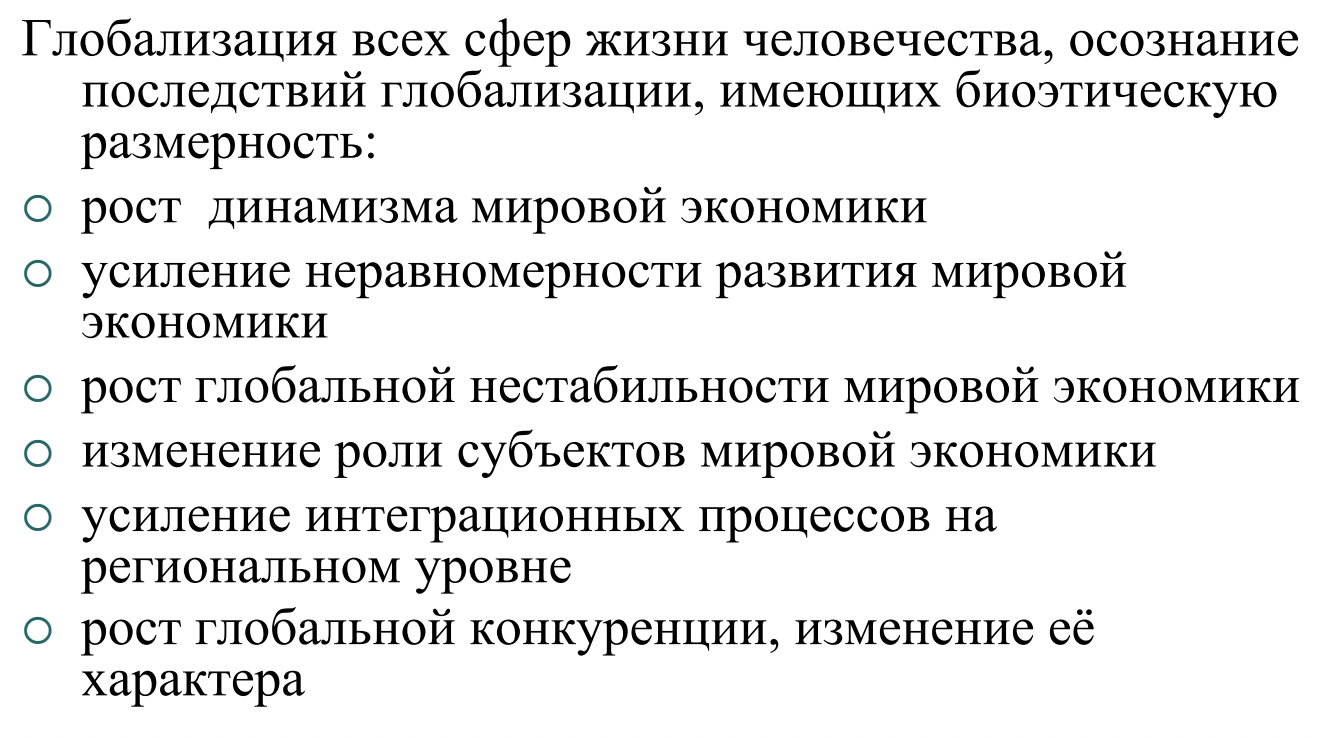

Биоэтика не формируется в вакууме, существует отдельно сложный социокультурный контекст. И биоэтика также имеет свои факторы формирований. В целом, несколько социокультурных событий находятся в основании причин образования специальной биомедицинской этики.

Это и рост реализма мировой экономики, и неравномерности развития мировой экономики, и рост глобальной конкуренции. Это связано и с конкуренцией, кстати, фармрынке, о которой мы чуть-чуть поговорим дальше. Конечно, есть политический контекст. Вопросы прав человека, в том числе в области биомедицины выходят на приоритетные места в политической жизни. Такие темы, как национальная биобезопасность, приоритет ресурсов, которые выделяются на здравоохранение, на обеспечение биобезопасности, критерии социальной справедливости, например, при перераспределении медицинских услуг, их доступность. Уже все эти вопросы становятся более острые в политических дискуссиях. И поэтому один из главных импульсов становления развития биоэтики, это, конечно, стремление защитить права человека в таких областях, как повседневная практика здравоохранения и биомедицинские исследования.

Также мы говорим об опасности утраты культурной идентичности отдельными странами и народами, обостряются дискуссии о соотношении биологического социального становления индивидуальности человека.

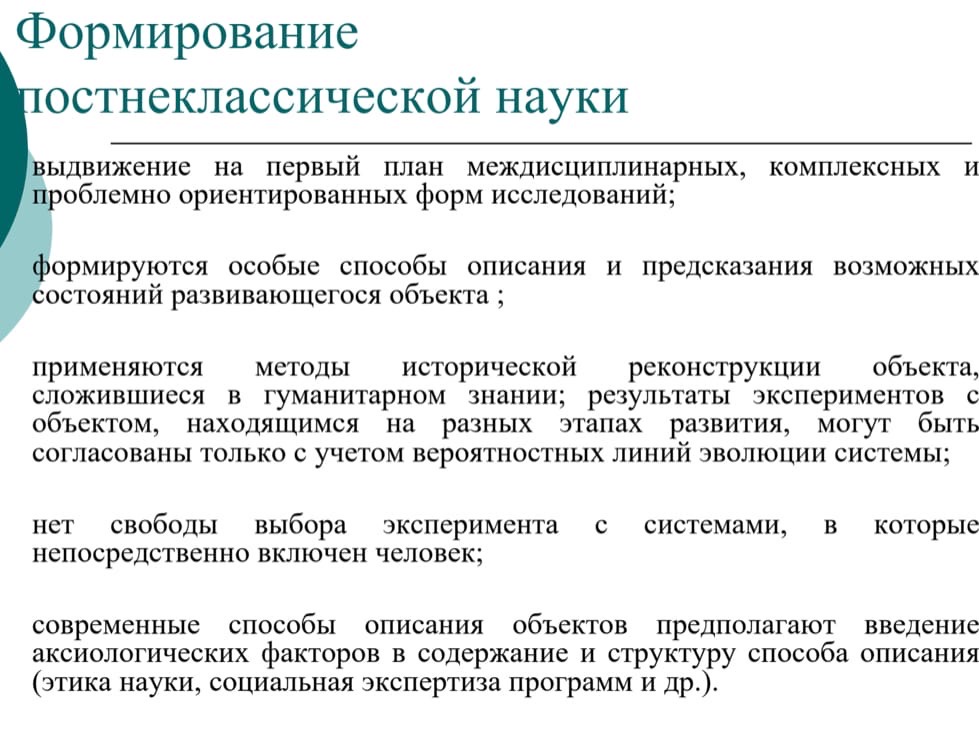

И вот надо отметить, что проблемы, решенные на уровне науки, начинают переосмысливаться в широких общественных дискуссиях и политических проектах. Изменения происходят не только во вненаучном контексте, но и внутри науки. Вы знаете о том, что современную науку называют “Большой наукой”, мы характеризовали ее как науку, которой занимается очень много людей, возрастает количество ученых, научная деятельность превращается в особую профессию, и конечно рост научной информации приобретает совершенно грандиозные масштабы.

Далее мы с вами говорили, что формируется образ неклассической науки. Возникает проблематика этического и правового регулирования, которая, безусловно, является одним из самых важных факторов развития биоэтики.

Медицинские исследования на людях настолько же масштабны, что крайне настоятельна их регламентация, которая обеспечивает минимизацию рисков для испытуемых. Научное сообщество оказалось перед дилеммой → либо допустить всепроникающий контроль со стороны общества, очевидная опасность такого контроля состоит в неизбежной бюрократизации; либо создавать такие механизмы взаимодействия с обществом, которые позволяли бы во первых эффективно демонстрировать обществу желание ученых предвидеть и предотвращать какие-то негативные последствия, и во вторых осуществлять социально-этическое регулирование силами того же сообщества. Формирование принципов научных исследований, которое бы не ограничивало свободу науки, но при этом обеспечивало бы защиту прав и интересов граждан - одна из важнейших задач биоэтики.

Медико-биологические исследования как фундаментального, так и прикладного характера поставили перед обществом принципиально новую задачу - на постоянной основе контролировать исследовательскую деятельность в области биомедицины, поскольку эта деятельность имеет очень серьезную социальную значимость, затрагивает основополагающие ценности общества.

Далее мы, конечно, говорим о коренном перевороте во взаимоотношениях науки и практики. Связи естественных и технических наук сформировались в новое время, когда возникло экспериментальное естествознание, которое соединило научный поиск с практикой. Из 19 века до наших дней идет расползание науки на более практическое поле, и вот мнение Пуанкаре “Я не говорю наука полезна потому, что она учит нас создавать машины, я говорю - машины полезны потому, что работая на нас, они некогда оставят нам больше времени для занятия наукой”.

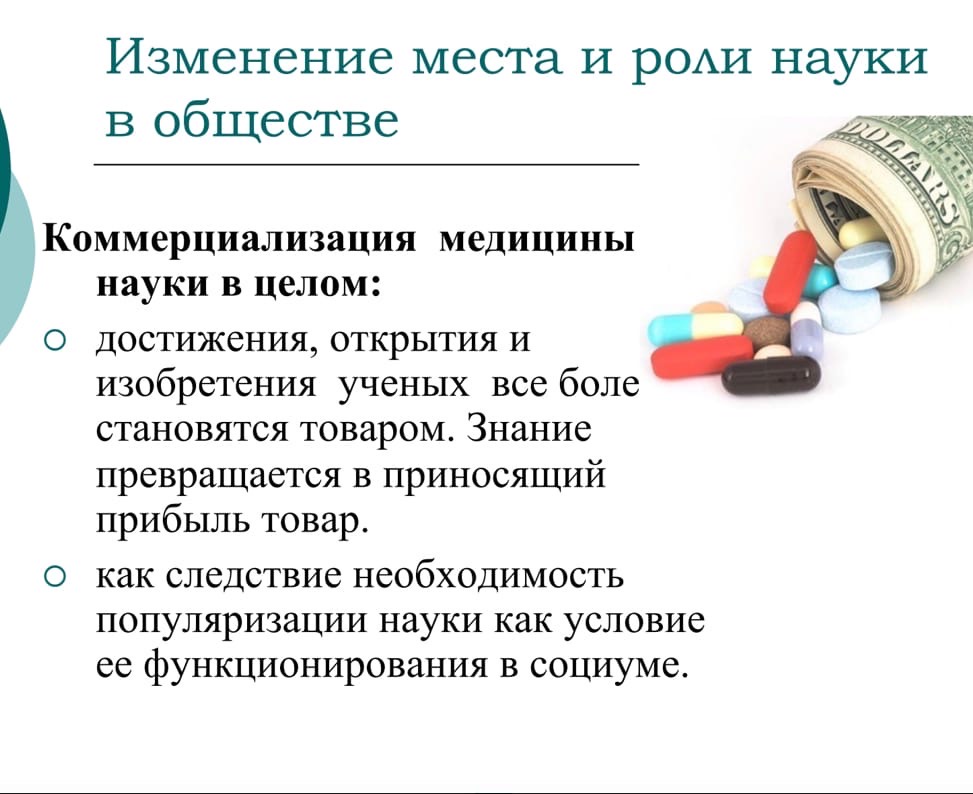

Еще одним фактором формирования биоэтики можно считать коммерциализацию медицины и науки в целом. Проявляется она в том, что достижения и изобретения ученых становятся товаром. Это особенно ярко проявляется в патентовании. Вам известно, что патент - это рыночная форма научного знания, это тот товар, который предлагает наука. Неудивительно, что в структуре научных лабораторий и институтов все чаще появляются рыночно-ориентированные структуры - патентные бюро, отделы маркетинга, пиара.

Одновременно возникает громадная машина и одна из наиболее серьезных сфер современного бизнеса - фармацевтическая промышленность и рынок. И производство и рынок неизбежно подчиняются общим законам и механизмам товарно-денежных отношений. В частности финансовая деятельность рынков, специфика которых, конечно, прагматическая. Для прагматизма, как социально-нравственного стереотипа поведения, характерно понимание в качестве должного и правильного два поведения которые приносят пользу, прежде всего, для действующего лица. Законы рынка учение о прибыли, позволяют удовлетворить интересы субъектов такой производственной деятельности только в буквальном смысле за счет интересов потребителей. К сожалению фармпроизводство и рынок неизбежно включаются в эту систему и неизбежно возникает естественное противоречие между прагматической этикой товарно-денежных отношений и этикой медицинской (теантологической).

В рамках врачебной этики, долг врача - это призвание и умение подчинить свой интерес пользе и выгоде пациента. Умение подчинить себя интересом больного это не только заслуживающее уважения свойство личности врача, это, конечно, свидетельство профессионализма. Поведение врача с точки зрения внутренних устремлений и его внешних поступков должна гарантироваться интересами и благом пациентов, это не должно подчиняться личным интересам врача и поиску путей достижения этого интереса за счет страдающего человека. Однако формирование фармацевтической промышленности и рынка, включенность здравоохранения в систему товарно-денежных отношений - это реальность современной медицины, которая уже проявляет себя во множестве негативных явлений практического здравоохранения, например, в виде фирменной монополии на производство лекарственного препарата или система работы с врачами по продвижению препарата фирмы на рынок. Под непосредственным воздействием товарно-рыночных отношений, понятие медицинская помощь все более приближается к понятию медицинская услуга, которая отличается тем, что содержит в себе конкретную стоимость и цены на рынке платных услуг населению.

Далее мы должны сказать о том, что организация исследований и медицинская практика все в большей степени осложнилась институциональным окружением. Наряду с прогрессом технологий, медицинская практика ответственна за рост значимости биомедицинской этики. Раньше медицина в большей степени ограничивалась рамками взаимоотношений врача и пациента, в настоящем, предоставление медицинских услуг больницами и другими учреждениями обезличивает процесс оказания медицинской помощи и усиливаясь растущей специализацией а оказании помощи, когда больного лечат несколько специалистов, каждый из которых не видит в пациенте целостную личность - этот процесс остро ставит проблемы ответственности профессионала перед пациентом и обществом.

Современная медицина все более становится прогностической, ее можно было бы определить как бессубъектную т.е. способную диагностировать без субъективных жалоб и показаний пациента. Это действительно реальный рычаг контроля и власти как над отдельным человеком, так и над всем человечеством. Французский иммунолог и генетик Дассе полагает, что прогностическая медицина поможет сделать жизнь человека долгой, счастливой и лишенной болезней, однако, есть одно но с точки зрения Дассе, который стоит на пути этой светлой перспективы - это лицо или группа лиц, движимые жаждой власти и нередко зараженных тоталитарной идеологией.

Медицина работающая сегодня на молекулярном уровне все больше становится прогностической. Новые возможности медицины связаны не столько с лечением, сколько с управлением человеком. Ведь врач располагает средствами, с помощью которых осуществляется значительное количество контроля над деторождаемостью, над поведением, над жизнью. Давайте вспомним, что само понятие медицины восходит к латинскому слову, которое имеет два значения - лечить и отравлять. Это постоянно напоминает о мере ответственности медицинского работника над пациентом.

Один из самых важных факторов в формировании биоэтики - медикализация жизни человека. Сталкиваясь с трудностями, люди склонны не столько искать выход самостоятельно, сколько обращаться за помощью к врачам.

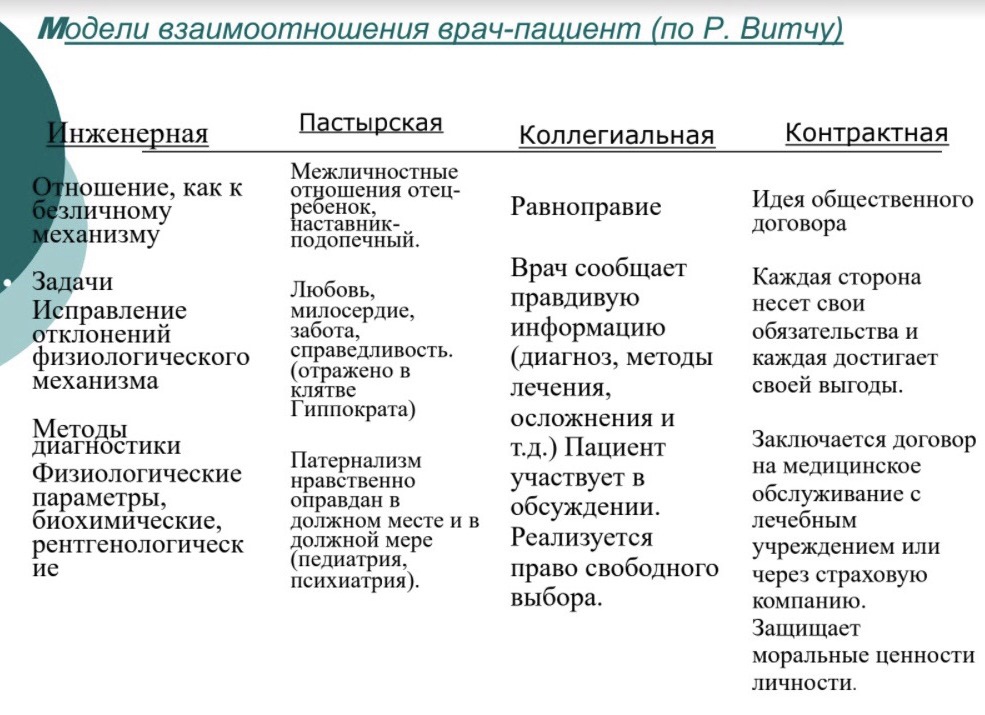

Также мы должны сказать, что в 20 веке происходит закрепление нового понимания характера взаимоотношений между врачом и пациентом. Медицинская практика, особенно современная, это сложная и дифференцированная система, в которой медики и пациенты могут находиться в самых разных формах социального взаимодействия. Каждая из этих форм отражает определенные традиции врачевания, которые существуют в обществе и специфику состояния, в котором находится пациент. Контакты врачей с пациентами относятся к числу упорядоченных и регулярных событий, поэтому стороны, даже часто не осознавая этого, найдут себя в ходе контакта как положено, как принято. Это нормы, которых придерживается каждая из сторон в ходе регулярных взаимодействий и мы говорим, что это некоторые социальные роли. Наличие этих норм и ролей организуют действия сторон, каждая из них, вступая в контакт представляют чего можно ожидать от другой стороны и напротив. Такая определенность взаимных ожиданий упорядочивает и облегчает социальное взаимодействие.

Мы с вами должны поговорить о классификации, которую дал американский философ Роберт Вич по поводу отношений врача и пациента. Он выделял четыре базовых модели.