- •Стадиальная концепция

- •Концепция ‘’Митохондриальной Евы’’

- •Возрастание роли эмоциональных, волевых и других психологических факторов.

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в социобиологии

- •1. Ориентация соцогуманитарных наук на доктрину натурализма.

- •Социобиология: проблема генно-культурной коэволюции

- •Тема 10. Социобиология

- •Значение искусства.

- •Право есть низший предел или определенный минимум нравственности.

- •Право есть требование внешней реализации этого минимума.

- •Инженерная модель

- •Пастерская, или патерналистская, модель

- •Коллегиальная модель

- •Контрактная модель

- •По данным исследования Левада-Центра 2017-2018 гг.

- •Отношение россиян к эвтаназии, 2012 год

- •Трансплантация фетальных органов и тканей

- •Ксенотрансплантация

- •Глава 6 Изъятие органов и тканей у живых доноров в целях трансплантации

- •Глава 7 Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование отдельных частей тела человека

- •Конституция рф:

- •Основы законодательства рф об охране здоровья граждан

- •Федеральный закон «о лекарственных средствах» 1998 года

- •Понятие «информированный участник эксперимента»

- •Типы медицинских экспериментов на людях

- •Самоэкспериментирование

- •Эксперименты на здоровых людях

- •Эксперименты на пациентах

- •Участие детей в экспериментах

Тема 10. Социобиология

В отличии от социобиологии биополитика и биоэстетика, менее отягощены методологией. Это в большей степени практикоориентированные направления, которые применяют основную идею социобиологии. Рассматривать то, какой человек на самом деле, а не этическое требование - то, какой человек должен быть. На этом какое-то время сосредотачивались социо-гуманитарные науки.

1. Биополитика - междисциплинарное научное направление (стык биологии, социологии и политологии), которое исследует формы межорганизменных взаимодействий на различных уровнях живого, включая человека.

2. Биополитикой могут быть названы все «попытки применения биологических подходов, методов и данных в политологических исследованиях» (определение Флора (Flohr),1986)

Биополитика реализует тренд на междисциплинарность, как характерную черту науки 20-21 века. Отметим, что термин “биополитика” может использоваться в более широком контексте.

Мишель Фуко говорит о том, как вещи, связанные с биологией, становятся фрагментами политики. Например, ситуация с короновирусом - элемент биополитики. Вот в таком контексте мы говорить не будем.

Многие идеи, на которых базируется биополитика, как научная дисциплина, возникли за долго до 20 века.

Вам известны идеи Аристотеля, где человек - политическое животное. Непосредственное течение биополитики - социал дарвинизм. Он возник в 20-м веке. Представители: Спенсер и Кропоткин.

(слайд)Социал-дарвинизм - идейное течение конца 19 — начала 20 в., трактовавшее социальное развитие по аналогии с биологической эволюцией. В качестве основных факторов общественной жизни выдвигались принципы естественного отбора, борьбы за существование, выживания наиболее приспособленных.

Социал Дарвинизм проводил биологизацию социальных процессов в разных формах. Например: выводили социальные концепции из принципов биологической революции. Считали, что борьба за существование распространяется не только на мир животных, но и на мир людей и считали, что самые главные социальные конфликты возникают при удовлетворении людьми потребности. В биополитике распространено критическое отношение к социал дарвинизму, потому что биополитика не считает, что эволюционная теория - достаточная для описания функционирования и развития социальных структур. В качестве целей биополитики провозглашают как раз прояснения возможностей границ применения … наук для исследования политологических проблем. Структурировалась\выделилась функционально как отдельное направление в политологии, биополитика в тот же год, что и возникла социобиология.

(слайд) 1975 год - биополитика получила статус постоянной исследовательской области

Первая крупная биополитическая школа сложилась в США: Л. Колдуэлл, А. Сомит, С. Петерсон, Р. Мастерс, П. Корнинг. Крупные школы существуют в странах Европы (Голландия, Германия, Греция).

Обратите внимание на то, что синтез знаний подразумевает формирование понятий, которые сопрягают два вида знаний - естественнонаучное и социогуманитарное. Посмотрите на определение политики, которыми руководствуются биополитики.

Корнинг, объединяя аналогичные феномены у многих социально-организованных видов. Пчел, шимпанзе, львов, обезьян, людей. Дал определение биополитики, которое перед нами.

Политика - «процесс управления с принятием решений по поводу общих или взаимоперекрывающихся целей, а также процессы коммуникации, включая обратные связи, и контроля, необходимые для достижения этих целей».

Отличие в предмете биополитики относительно наук, относящихся к политологии. Напоминаю, что наличие предмета - первая характеристика любой науки.

Проблема лидерства. Как изучается лидерство разными науками, относящимися в сфере политического.

Политологию будет интересовать вопрос, что такое политическое лидерство? Кого можно назвать лидером? Какая роль политического лидера в политическом процессе? Вспомните политическую типологию Вебера.

Политическая социология - из каких социальных групп люди становятся лидерами в данном обществе? Как среда влияет на поведение политического лидера?

Политическую психологию - психологические качества лидера? Как учитывать психологическое состояние электората? Например, когда вы анализируете выборы.

Сравниваем с предметом биополитики - политическое поведение, как неслучайное, как эволюционный механизм, возникновение которого дает сообществу преимущества либо в адаптации, либо в репродукции.

«biopolitics» |

«biopolicy» |

1. Природа человека: биополитический подход. |

4. Практическое внедрение результатов 1-3 направлений для составления политических прогнозов, экспертных оценки и рекомендации для политических деятелей и широких масс людей. |

2. Эволюционно-биологические корни политических систем. |

|

3. Физиологические параметры политического поведения. |

|

Основные направлени сформулированы на слайде(здесь - в табличке). В англо-язычной литературе используются два разных термина для обозначения теоретического направления - слева в таблице на слайде и прикладного направления - справа. Прикладное направление очень развито в Америке на каждом уровне политических выборов обязательно в штате консультантов есть биополитики, причем на наиболее оплачиваемых позициях, потому что здесь требуются специальные биологические знания, чтобы делать прогнозы, экспертные оценки, давать рекомендации.

Основные направление теоретической биополитики:

Первое направление: анализ природы человека. В этом направлении биополитика ближе всего к социобиологии, потому что обе эти дисциплины понимают человека как продукт эволюции и ориентируются на доктрину натурализма - это установка на то, чтобы раскрыть каким человек является по своей природе, а не каким он должен быть в точки зрения социума.

Второе направление: поиск эволюционно биологических корней политических систем. Это направление смыкается с политической антропологией, социологией малых групп, с теорией менеджмента. И призвана ответить на вопросы, которые касаются причин возникновения в биологической эволюции и поддержания естественного отбора политических систем. То есть это вопрос, что может прошлое нашего вида, сказать о политических отношениях о настоящем. Здесь например, на базе идентичности рассмотрения человеческого поведения/поведения других животных в социальном поведении в каких направлениях люди подобляются животным в социальном поведении, как например, такие консервативные формы поведения, как агрессия, конкуренция, изоляция, кооперация, доминирование - как влияют на политическую сферу. Как формируют политические структуры. В этом же направлении очень интересно в биополитике то, что связано с поиском биологического базиса поведения людей в политических ситуациях, то есть как биологические законы влияют на поведение людей в ходе уличных шествий, избирательных кампаний, функционирование правительств, как влияет биология на взаимоотношения между лидерами и подчиненными.

Третье направление: физиологические параметры психологического поведения – в качестве основного берет вопрос «Как влияют телесные – соматические – факторы (голод, усталость, болезнь, стресс, раса, плотность населения и тд) на политическое поведение. Исследователи такого поведения пытаются найти корреляты, т.е. биохимические и биофизические факторы, которые могли бы быть коррелятами политического поведения.

Конечно, при этом не все вопросы, относящиеся к политологии как к науке, оказываются возможными для рассмотрения с точки зрения биологических данных и подходов.

Вот перечень проблем, которые в наибольшей степени испытывают на себе влияние биологических факторов и подходов.

Конечно, базовый термин – поведение. Он неоднозначно трактуется в разных научных дисциплинах. В биополитике это способ связи организма со средой. Сравнивая поведение животных с поведением людей, биополитика базируется на следующей посылке: «поведение определяется одними и теми же эволюционными законами, сходными физиологическими процессами, например, гормональными».

Начнем с рассмотрения биополитиками агонистического поведения. В переводе с греческого – «я борюсь». То есть это поведение, связанное с конфликтами. В программе «Умники и умницы» этапы соревнований называются агоны, а соревнующиеся агонисты.

Агонистическое поведение включает в себя несколько форм:

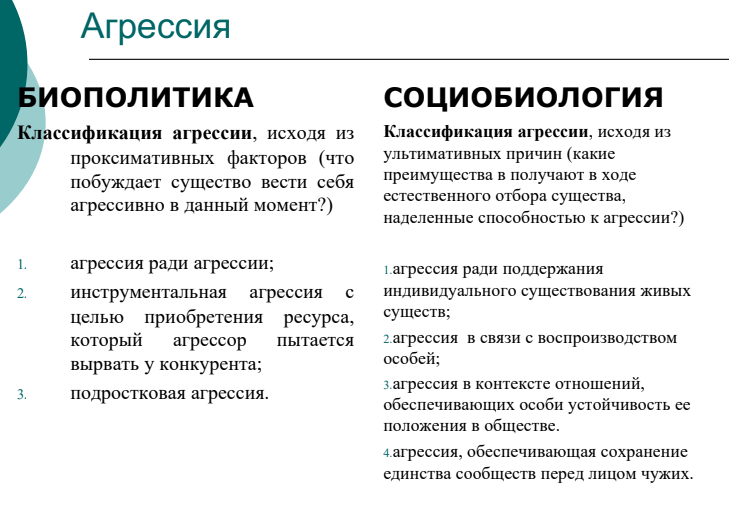

1. Агрессия - поведение, направленное на изменение поведения жертвы в соответствии с интересами агрессора. Социобиологи рассматривали ее на видовом уровне, биополитики – с точки зрения проксимативных факторов – что именно побуждает живое существо вести себя агрессивно здесь и сейчас. Вы видите, что возникают разные типологии агрессии, в любом случае агрессия рассматривается с точки зрения адаптации. То есть, например, если мы рассматриваем возникновение агрессии с точки зрения конкуренции за жизненные ресурсы. Тогда у нас возникает территориальная агрессия. Агрессия же связанная с межполовым отбором, - это межполовая и межпоколенческая агрессия. Адаптивное значение у агрессии найти непросто, потому что в некоторых случаях прямые агрессивные акты у социально живущих животных заменены на символические оценки. Например, у петухов агрессивность коррелируется с интенсивностью окрашивания гребня. Соответственно, можно не вступать в прямые агрессивные взаимодействия, а по этим признакам судить о потенциальном исходе прямого агрессивного взаимодействия. Таким образом, отбор на агрессивность может превратиться в набор символов.

Так, отбор по здоровью связывается с отбором по привлекательности и ведет к появлению красивых, но мало приспособленных к жизни форм – птицы павлины, например.

Агрессия в контексте отношений связана с устойчивостью положения конкретной особи в иерархии. Агрессивность проявляется при установлении социальных иерархий – «кто в доме хозяин».

Доминирование может возникать и без агрессии (гедонистические иерархии), об этом будет позже.

Важно понимать, по каким признакам люди и животные различают особей, по отношению к которым агрессия имеет или не имеет места.

Значительный интерес представляют маркеры – те признаки, по которым происходит «распознавание своих». Маркеры делят на 2 группы:

·Первичные – связаны с биологией

·Вторичные – связаны с культурой

Пример: Исследование Мастерса, который предложил испытуемым сравнить речи американских, французских и немецких политиков. Речи политиков предъявляли с выключенным звуком и просили испытуемых оценить по 100-балльной шкале политиков, где 0 – полная вражда, 100 – полное доверие, 50 – нейтральность. Американцы оценили положительно только своих соотечественников и назвали французских политиков – сопереживающими и энергичными, а немецких – скучными, некрасивыми и холодными.

Самое интересное – это время, за которое люди принимали решение о своем отношении к политикам – ¼ секунды – содержание понять нельзя, когда же звук включили, испытуемые американцы улучшили свое отношение к иностранным политикам.

Это исследование подтвердило вывод, что первичные маркеры являются биологическими по своей сути, так как в ходе эволюции нашим предкам требовалось быстро понять – кто перед нами – друг или враг.

Итак, политики выделяют уровни общности людей по типам идентификации – по той последовательности, в которой они включаются.

На первом месте – родство – фенотипическое свойство. Это не означает, что ксенофобия, как негативное отношение к представителям иного ксенотипического типа врожденно по формам, но биологически мы не имеем другого способа, кроме как оценивать первичные биологические маркеры первыми, с них начинать. В этой связи биополитиков часто упрекают в том, что они обосновали неизбежность этнических предрассудков. Дело в том, что этноцентризм и биологические предрассудки являются преодолимыми по мере социализации.

Так, французский психолог Пиаже писал о стадиях индивидуального развития ребенка. Применяя данную позицию, Мастерс и Солдер (биополитики) выделили возраста, в которые ребенок классифицирует мир на «своих» и «чужих» с точки зрения этносов. Они обратили внимание на то, что в период с 6 до 12 лет формируется этническое самосознание, в процесс формирования которого не стоит вмешиваться, например, посредством развития программ для детей данного возраста с проживанием в семьях.

Дело в том, что только после 12 лет возникает компенсаторное понимание того, что чужестранцы, имеющие другой язык, другие нравы тоже в каком-то смысле свои, но такой интернациональный контекст возникает только после 12 лет.

Возраст с 6 до 12 связан с механизмом запечатления - то биологическое поведение, которые ребенок наблюдал у родителей, устойчиво в чувствительный период. Соответственно, в этот период идентификация в качестве своих, это наследство культуры.

В 90-е года 20 века ученые из Гарварда провели тест, где по 14 параметрам пытаются распознать, на каком этапе развития осознаются расовые установки. Один из результатов данного исследования: когда сравнивали американских и японских детей в возрасте 6 лет, выяснили что в возрасте 6 лет и американские и японские дети предпочитают людей своего типа внешности. С 10 лет реакции раздваиваются: есть и сознательная позиция, и скрытая психологическая установка, связанная с делением «свой-чужой». После 10 лет взгляды становится более либеральны, но представители обеих культур продолжают демонстрировать негатив против лиц с темной кожей, у японцев ослабляется предвзятость по отношению к людям европеоидного типа. Хоть многое зависит от культуры, но в основе всегда биологические факторы.

Большое внимание биополитики уделяют практическим рекомендациям направленным на приложение биологических законов к агрессии для того чтобы снизить риск агрессивного поведения для отдельного человека и для общества. Они разрабатывают учения о так называемых буферах агрессивного поведения.

1 буфер – запрет на прямое разглядывание.

·В нескольких полицейских участках Великобритании испытали эффективность наказания взглядом. В Австралии был такой же эксперимент. Молодых правонарушителей, задержанных за мелкое хулиганство, вандализм и тд, заставляли смотреть в глаза потерпевших и объяснить что они думают о своем поведении. Среди тех, кто участвовал в таком наказании, повторных правонарушениях было в 2 раза меньше, чем среди тех, кто ни был.

·В Уфе пытались применить подобную методику в работе ГИБДД – нарушивших автомобилистов собирали в группы и предлагали на выбор – заплатить штраф или сходить в морг на «экскурсию», и там показывали какие травмы получает человек, когда на него наехал автомобиль. Результат эксперимента был аналогичен первому.

2 буфер – ритуализация. Еще этологи (Лоренс) говорили что ритуалы у животных и человека выполняют одни и те же функции. Они заменяют прямые нападения некоторыми демонстрациями. Или упорядочивают проявление агрессии, чтобы она была проявлена в наименее опасных для общества формах.

Разберем на примерах.

Дуэльная схватка. Если вы правильно проанализируете правила дуэльных схваток, то вы поймете, что каждое правило связано с попыткой минимизировать агрессию. Например, перед началом агрессии секунданты обязательно спрашивают, готовы ли примириться стороны. Как правило, белая одежда позволяет зафиксировать малейшее ранение, и считать инцидент исчерпанным, секунданты также могут быстро доставить пострадавшего к медику и тд.

Более сложный пример - представьте 2 государства, которые находятся в непримиримых противоречиях, вплоть до военного конфликта. Но пока дипломаты сидят за столом переговоров, молчат пушки. Договориться по содержательным вопросам государства не могут принципиально. Тогда дипломаты получают задание (для того, чтобы максимально протянуть передышку) затянуть переговоры. Вот тогда ритуализация, а точнее попытка ритуализировать отношения между странами приводит к тому, что дипломаты очень долго, годами, на полном серьезе обсуждают протокол, кто к кому поедет, повестку дня и тд.

Рукопожатие. Если бы мы были в аудитории, я бы попросила двух молодых людей, сидящих рядом, встать и пожать друг другу руки. Но вы можете реконструировать такую ситуацию, наверняка вы видели такую особенность. Казалось бы, рукопожатие - это ритуал, и одна из функций ритуала - предотвратить агрессию, потому что отказ от рукопожатия признается как отказ от диалога, ритуалов примирения.

Но если бы мы наблюдали за молодыми людьми или сами бы были в ситуации рукопожатия, когда оно затягивается, то вы бы могли увидеть, как ритуализация переходит в агрессивность. Когда молодые люди начинают трясти друг другу руки, соревноваться кто сильнее нажмет на руку партнера, доходит и до прямых столкновений. Дело в том, что ритуалы достаточно тонкие вещи, также и у животных, например, когда сурки обходят свою территорию - они помечают ее специальными метками, и вдруг встречаются, если они приветствуют друг друга и это приветствие затягивается, то они вступают в драку. Очень близкие механизмы и у людей.

Еще один буфер - смещение агрессии. Вообще концепция смещенного поведения распространена в самых разных ситуациях. Еще Тинберген говорил, что поведение иногда не соответствует обстановке в которой оно реализуется.

Пример свержения статуи Саддама Хусейна. И если бы дело закончилось только свержением статуи, то это был бы классический пример, показывающий, что биополитический подход к возможности минимизировать агрессию через перенос агрессии на символы, в данном случае, на изображения, которые символизируют режим, против которого идет война - все бы этим и закончилось.

Очень часто сжигают флаг той страны, против политики которой выступают протестующие, или символические фотографии чиновников, политиков, действия которых вызывают недовольства. То есть, агрессия не проявляется в качестве прямых нападений, она смещается на символы. Это компонент более общего понятия смещающего поведения.

Очень часто в некомфортных или конфликтных ситуациях у человека проявляется поведение, связанное с инстинктами ухаживания за собой. Например, уход за кожей - мужчины часто, когда обманывают дотрагиваются до лица, поправляют свою одежду, галстук, очки и тд. По мнению биополитиков, это запрещенный сигнал, потому что смещается в сторону не контролируемого инстинктивного поведения. И соответственно, биополитик говорит, что политику это делать нельзя, потому что он подает невербальный сигнал неуверенности и страха.

Пример с едой. На американских молодежных вечеринках есть такой критерий успешности - вечеринка успешна, когда мало съели закусок. Потому что, когда людям не комфортно, происходит смещение поведения в сторону форм, удовлетворяющих базовые биологические потребности. Некоторые не голодны, но общая тема еды создает эффект «мы», люди расслабляются.

В качестве буферов агрессивного поведения могут быть и специально социально разработанные технологии, например, когда стимулируются не совместимые с агрессией чувства. Например, эмпатия, сострадание, отвлечение неагрессивными анекдотами, даже умеренное сексуальное возбуждение. В биополитики подобные социальные технологии, направленные на стимуляцию несовместимых с агрессией чувств и форм поведения, пробуют в экспериментах и рекомендуют внедрение.

Изоляция. Это другой тип поведения, который представляет собой альтернативу агрессии. Чтобы не вступать в агрессивное поведение, можно изолироваться. Изоляция - это уход от контакта с потенциальным агрессором, избегание того, что может вызвать агрессию. И у животных, и у людей работают сходные механизмы, например, образование обособленных территорий. Границы территорий могут быть установлены как в результате агрессивных взаимодействий, так и договоренностей. Но дальше устанавливаются достаточно мирные отношения.

Если территориальное обособление работать лучше всего не может, тогда вступает в действие подчинительное поведение. Совокупность форм поведения, когда потенциальная жертва демонстрирует потенциальному агрессору, что для агрессии места нет, что особь признает свое подчинительное положение.

Например, всем известна ситуация, когда учитель в школе проводит пальцем по журналу и собирается вызвать кого-нибудь к доске отвечать. Если посмотреть в этот момент на класс, то очень хорошо видно, кто не выучил урока в этот момент, так как дети более непосредственны в проявлении этих форм поведения - они стремятся приуменьшить истинные размеры тела: опускается голова, сгибается спина и тд. Ситуация, когда агрессия не должна быть проявлена способствует тому, что агрессия и не проявилась.

Изоляция возможна через демонстрацию поведения без прямого изменения размеров тела. Этот тип поведения характерен для девушек - вызвать впечатление, что вы общаетесь не со взрослым самостоятельным и автономным субъектом, а с ребенком. Инфантильное поведение вызывает желание покровительственного поведения, а не агрессивного.

Еще один формат, проявления изоляции - презентация партнеру наиболее уязвимых мест, с целью продемонстрировать, что данная особь готова принять агрессию, причем принять ее покорно. Например, домашний питомец может переворачиваться на спину.

Подчинительное поведение входит в состав эффективных буферов агрессии у приматов, особенно у высших приматов. Иногда подчинение - это составная часть обманного поведения, например, низкоранговый самец шимпанзе - максимально демонстрирует свое подчинение самцу более высокого ранга в иерархии, а на самом деле, он ожидает ухода этого самца, или когда он уснет, чтобы вступить в отношения с самками этого самца. То есть это может быть такой сознательной стратегией, чтобы ситуацию изменить в плане субъектов агрессии.

Кроме агонистического поведения биополитиков интересуют формы лояльного и агонистического поведения. Речь идет о дружественных, сплачивающих социальную систему взаимодействиях между организмами. Формы лояльного поведения характеризуют биосоциальные системы - системы социально живущих животных, и людей.

Аффилиация (от латинского «принадлежу») - связано с установлением эмоциональных отношений с особями своего вида. Например, в экспериментах с собаками, самое сложное задание животные были готовы выполнять, если оградой является даже не пища, а возможность увидеть представителя своего вида. Вспомните отношения между Робинзоном и Пятницей.

Это очень древняя форма поведения, она в эволюции поведения фиксируется даже у одноклеточных. У более сложных групп аффилиация связана с дружественными отношениями между индивидами. Она играет важную роль для консолидации общества, но одновременно может иметь и отрицательное значение, потому что может делать очень жесткими границы свой-чужой. Это может вести к национализму.

Кооперация (от латинского «вместе действовать») - это форма поведения, предполагающая взаимодействие, но в ней не делается акцент на эмоциональные связи. Кооперация способна преодолеть агонистические отношения, если партнеры предполагают взаимодействовать длительное время. И от взаимодействия выигрыш есть у обоих партнеров. То есть, можно не любить друг друга, можно не испытывать симпатии, но прагматически осознавать выигрышность кооперации. Классический пример, дилемма заключенных - ситуация, когда односторонний отказ от кооперации дает бОльшую выгоду для одного индивида, чем кооперация с другим индивидом. Пример с холодной войной США и СССР.

Лояльные агонистические отношения часто определяют друг друга. Часто наличие дружбы между какими-то сообществами предполагает наличие общего врага. Поэтому, как связанные с биологическим корнями, биополитики трактуют такой прием, который в поливке многих государств до сих пор используется - это указание на врага. И если врага во вне не находится, тогда ищется 5 колонна внутри страны. Когда есть «мы» и есть «они» с агрессивной коннотацией, происходит сплочение социальных групп, усиливаются иерархи, отношения доминирования и лидерства.

Позиция биополитика Мастерса: у людей и у животных формируются иерархии двух типов в зависимости от того какие типы взаимодействий ведут к формированию этих иерархий.

Агонистические иерархии определяют ранг особей или групп как результат агонистических столкновений, конфликтов. На вершине агонистической иерархии оказываются самые сильные, самые агрессивные особи. Те, кто имеет символическое обозначение ранга, например, размер гребня у петуха, очень часто ритуализируются за счет символизации иерархии доминирования, но они в любом случае агонистические, если они формируются в результате прямых конфликтов или символических сравнений.

Второй тип иерархии – гедонистическая. Пусть вас не путает то, что гедонизм – учение об удовольствиях. Гедонистические иерархии для биополитиков – это иерархии, основанные на структурах внимания. Не на победе в соревнованиях основывает свое доминирование особь или группа, а на структуре внимания. Дело в том, что привлечение внимания в социальных группах – важнейший ресурс. Обезьяны пытаются обратить на себя внимание, например, производя наибольший шум. Был зафиксирован случай, когда, наблюдая за сообществом шимпанзе, ученые предрекали, что станет следующей особью-доминантом самый агрессивный самец, но стал доминировать подросток шимпанзе, который незадолго до смены доминанта нашел две пустые канистры из-под керосина и громко ими стучал. За счет вот этого привлечения к себе внимание, молодой шимпанзе стал доминировать, но ненадолго, потому что, чтобы удерживать внимание, нужно обладать действительно ценной информацией или помогать сообществу сохранять целостность.

В этом смысле гедонистическая иерархия очень изменчива, она имеет тенденцию к расщеплению, она не устойчивая, но успешные демонстрации берут себе в арсенал политики. Вот у Ельцина была такая фраза: если это не так, то я лягу на рельсы. Такая вот демонстрация готовности для привлечения внимания. Доминирование и лидерство часто не обеспечивается таким социальным опытом, поэтому такой механизм делает неустойчивым этот вид иерархии.

Соотношение агонистического и гедонистического доминирования, конечно, различается в зависимости от видов, а у человека – от возраста. Например, в наблюдениях за маленькими детьми результатом места в иерархии были те места, которые обеспечены агрессивными взаимодействиями. В младшей группе детского сада дети на вопрос «Кто самый сильный?» указывали на тех, кто был агрессивен, демонстрировал поведение, связанное с желанием установить иерархию. А потом агонистические иерархии заменяются на гедонистические, то есть индивиды начинают базировать свое место в группе на структуре внимания, школа это часто поощряет.

Интересный вывод, касающийся политики: чем больше разных иерархий в обществе, причем образованных по разным основаниям (по власти, по богатству, по доступу в СМИ, по авторитету и тд), чем больше иерархий совпадает, тем более тоталитарно это общество.

Сегодня в связи с тенденцией генетизации разных сфер жизни возникают попытки найти генетическую основу лидерства, карьерного роста и тд. Политики отказываются, экспериментируют сейчас с грызунами.

На слайде – эксперимент 2014 года, в ходе которого определили мышей, имеющих ген, который вызывает агрессивное поведение, доминирует. Когда вводили вещества, подавляющие работу этого гена, животные становились неспособными занимать лидирующие положения в структуре. Эта попытка генетизировать лидерство, сделать привязку к биологии, это, конечно, игнорирует социальные факторы лидерства. Этот тренд на поиск однозначных трактовок все-таки есть. А вот то, что политики пытаются учесть, — это взаимодействие биологических и социальных факторов. 10 базовых характеристик лидера на слайде. Некоторые признаки допускают прямую биоразмерность. Фактически в арсенале любого политика есть идея, паттерн поведения – политик и деятель. Мастерс говорит о том, что, находясь рядом с политическим лидером, возникает особое чувство возбуждения, комфорта и защищенности. Роль доминанта в иерархиях – защита, и когда люди оказываются в близости от лидера, возникающая эмоциональная реакция обеспечивает появление сигналов (я подчиняюсь; люди тянут руки, машут), а с другой стороны, лидер утверждается в своем доминировании.

Обратите внимание, практически физический смысл придается очень известным лексическим оборотам. Помните высказывание: рабочий класс еще больше сплотился вокруг партии и вождя.

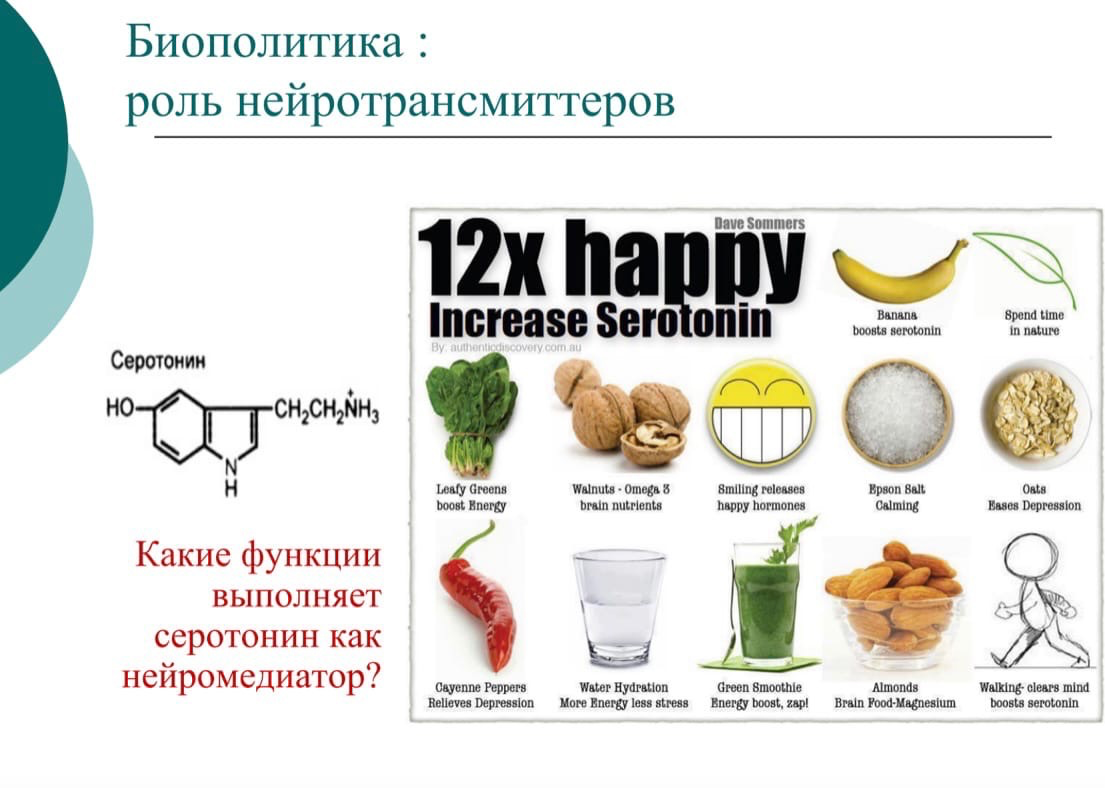

Соматические, телесные факторы. Особое внимание биополитики уделяют дофамину и серотонину как нейротрансмиттерам. Серотонин выделяется нейронами ядер шва в стволе мозга и значим в определении социального статуса и упорядочивания иерархии у разных существ. Как правило, у животных высокий уровень серотонинового обмена соответствует более высокому рангу в иерархии. Когда иерархия меняется, меняется и уровень серотонинового обмена у животных. У людей роль серотонина двоякая: у людей агрессивных, целеустремленных социальный ранг возрастает по мере повышения уровня серотонина в крови, а у устойчивых моралистов социальный ранг убывает по мере повышения уровня серотонина, но его дефицит независимо от типа личности ведет к такому поведению, когда снижается контроль за импульсивным поведением, стимулируется агрессия, вызванная страхом. У обезьян, например, возникает агрессия, направленная на подрыв стабильности биосоциальной системы. Слабые низкоранговые особи начинают вдруг атаковать вожака.

Влияние на уровень серотонина оказывает и биология, и социальная среда. Например, уровень серотонина можно повысить с помощью репетиции своего выступления, но надо обязательно его прорепетировать как триумфальное, то есть попробовать эмоционально пережить лучший сценарий выступления, свидания, защиты курсовой работы или собеседования. В конце 20-го века провели исследования, касающиеся роли серотонина в переживании любви. У людей, которые переживали сильную влюбленность, врачи обнаружили изменения транспортных белков, которые перемещают серотонин. Уровень серотонина был в норме, но по-другому работали транспортные белки. Такие люди испытывали идеализацию партнера. А через 8-12 месяцев работа транспортных белков приходила в норму, и чрезмерная идеализация объекта влюбленности уходила.

Дофамин присущ группам нервных клеток в некоторых участках среднего мозга. Нехватка дофамина ведет к утрате инициативы, а серьезный дефицит – к невозможности совершить активные действия. Если дефицит очень серьезный, то это ведет к развитию болезни Паркинсона. Избыток дофамина способствует поведению, связанному с поиском наслаждения. Очень много экспериментов проводили с дофамином, но сейчас считается доказанным, что дофамин – не гормон счастья, он отвечает не за переживания награды/триумфа, а за предвкушение. Природа позаботилась о том, чтобы мы могли быть счастливыми, когда мы удовлетворяем свои потребности. На слайде вы видите картинки, которые показывают то, что запускает систему подкрепления, что заставляет нас действовать, чтобы испытать удовольствие. Например, аромат свежезаваренного кофе, лайки в соцсетях, обещания бесплатной еды и напитков, скидки, выигрыши в лотерее и тд. Или, например, новизна. Обратите внимание, мы хуже реагируем на стимулы, которые предсказуемы, поэтому все гиганты фастфуда все время добавляют новые позиции. Почему? Дофаминовая система для наших предков поощряла узнавать новое, что могло спасти им жизнь. Биологическая основа поведения сохранилась. Важна неожиданность; вспомните, как вы радуетесь неожиданным подаркам.

Если вы знаете себя, знаете то, что у вас вызывает всплеск дофамина: еда, алкоголь, шоппинг, лайки, вы можете управлять своим поведением. Например, страх потерять награду – достаточный аргумент, чтобы удержать вас на крючке.

Высокий уровень дофамина повышает привлекательность сиюминутных наслаждений, когда люди не думают о последствиях. Это обнаружили и те, кто хочет наших денег. Можно поощрять себя всплесками дофамина, вот, например, сейчас я дослушаю внимательно 2 минуты лекции и пойду съем пирожное (важен и временный промежуток, он не должен быть слишком долгим). Дофаминовая система связана с самоконтролем. Стресс и перенапряжение приводят к тому, что вы становитесь более уязвимыми перед дофаминовыми триггерами, причем это касается не только физической, но и эмоциональной усталости.

Зная дофаминовые закономерности, можно правильно строить бизнес, влиять на намерения, формировать систему ценностей у сотрудников и тд. Лекция будет закончена в следующий раз.

Лекция 5 (02.10.2021). Тема 10. Социобиология (часть 2). Группа 4.

Социобилогия заложила методологический фундамент рассмотрения проблемы соотношения биологического и социального в развитом социуме. Биополитика и биоэстетика менее отягощены методологическими выкладками, это скорее практико-ориентированные направления. Посмотрим, как тезис о том, что человек является продуктом эволюции, работает применительно к биоэстетике.

Биоэстетика - пример междисциплинарного направления. Междисциплинарность мы рассматривали как ключевой тренд развития науки, который формируется во второй половине 20 века и продолжает действовать до сих пор. Биоэстетика собирает подходы и факты из нескольких сфер: социогуманитарные исследования, в частности, философские (эстетика - раздел философского знания о прекрасном) и естественнонаучные исследования, в частности, биологию. Главная задача:

исследовать как эволюция влияет на эстетические реакции человека?

как можно объяснить естественное происхождение искусства в целом и отдельных видов искусства в частности?

Биоэстетика исходит из того, что искусство - явление, которое помимо человека можно приписать и животному миру. Потому что только на основе сложного взаимодействия нейронных сетей возникает переживание художественного произведения, но поскольку основные физиологические процессы в мозге у высших млекопитающих и человека можно сопоставлять, соответственно биоэстетика принимает тезис, близкий к установке социобиологов и биополитиков: “если какой-то феномен возникает, закрепляется, развивается, то это социальное явление имеет эволюционное значение” .

Согласно теории эволюции, та или иная особенность строения помогает: 1. в адаптации; 2. в репродукции. Т.е. те особи, которые демонстрируют эстетические реакции, получают некие преимущества в адаптации и репродукции, и аналогичные преимущества можно описать у сообществ. Такая постановка вопроса кажется бессмысленной, поскольку искусство часто трактуется как торжество уникальности и индивидуальности человека. Как то, что противопоставляет мир человеческий и мир животных. Но, согласно биоэстетике, искусство рассматривается как функционирующая в рамках коммуникативных систем и служащая для передачи информации. Т.е. искусство помогает передавать информацию, закодированную в виде символов, облеченных в эстетически привлекательные формы.

Для биоэстетики, чтобы подойти к вопросу почему тот или иной предмет кажется нам прекрасным или безобразным, надо обратиться к эволюции. Т.е. разобраться с конечными причинами и непосредственными. Что запускает эстетическое поведение (действующая причина) и в чем изначальная причина формирования и закрепления эстетических реакций. При этом оказывается важным для биоэстетики знать как функционирует организм, какие именно процессы в организме имеют отношение к эстетическим реакциям и какие социальные и биологические факторы сформировали современное состояние эстетических функций.

Гипотезы о значении искусства в эволюции Homo sapiens:

Художественные навыки - антропологические критерии выбора партнера. Художественные навыки связаны с возможностями организма. Это показатели хорошей координации связей рука-мозг, глаз-конечности. Т.е., если человек хорошо владеет своим телом и демонстрирует это (например, в танце), то это может быть сигналом того, что у него хорошие гены. Значит способность демонстрировать художественные навыки может быть дополнительным антропологическим фактором выбора партнера. Концепция условно называется “посмотри как я хорошо танцую”. Эта гипотеза остроумна, но мало убедительна. Например, умение вышивать - хороший навык, однако не многие женщины сочтут мужчину привлекательным за способность вязать или вышивать.

Эстетические объекты как символы статуса. Люди приобретают предметы искусства как символ богатства и положения. В этой концепции не столько речь идет о создании произведений, сколько об их обороте в обществе. Условно этот вариант объяснения можно назвать концепцией “зайди посмотреть на мою коллекцию чужих картин”. Т.е. я не создавал эти произведения искусства, но я занимаю в обществе настолько прочное поведение, что могу себе позволить владеть результатами чужого творчества. Это рассматривается как факт, помогающий в выполнении репродуктивной функции.

Искусство как форма виртуальной реальности. Очень активно развивается в последнее время, потому что она объясняет возникновение искусства в качестве формы моделирования реальности. Еще до всяких технических возможностей создавать виртуальные миры, искусство могло выполнять эту функцию. Биоэстетика обращает внимание, что проигрывание каких-то ситуаций в воображении не является идеальной. Если бы не было разницы между реальным и воображаемым, то это бы не помогало и не играло бы той эволюционной роли, которая нужна. Поэтому наши предки создавали некоторые артефакты как реквизит для проигрывания тех или иных ситуаций: например, для репетиции охоты. Наши предки создавали искусство как виртуальную реальность природы. Эта версия существует и вне привязке к биологии, но именно биологическое обоснование важно для биоэстетики.

Не все в эстетических реакциях становится объяснимым за счет апелляции к биологии. Но биоэстетика обращает внимание на особенности работы нашей ЦНС; на то как мы распознаем эстетически привлекательные образы; как работает наш организм, создавая эти образы; как закономерности эволюции влияют на нашу предрасположенность к восприятию и созданию художественных объектов. Биоэстетика анализирует отдельные вида искусства, занимается проблемами арт терапии и пытается распространять общие биологические закономерности на разные виды, включая человека.

Некоторые предметные области биоэстетики.

Анализ особенностей эстетических предпочтений связан с выявлением особенностей физиологии восприятия. То есть то, как эволюционно работают сложившиеся у нас за миллионы лет эволюции органы чувств, зрения, слуха, когда мы создаем или воспринимаем художественное произведение.

Исследователи в области биоэстетики или нейроэстетики (современная разновидность биоэстетики, которая сосредоточена на анализе закономерностей работы мозга) пытаются сформулировать некие универсалии, имеющие биологические истоки. То есть они выделяют базовый и видоспецифичный уровни эстетических предпочтений.

Эстетические предпочтения проявляются на нескольких уровнях:

базовый (присущ всем позвоночным);

видоспецифичный (присущ виду Homo sapiens)

культурный (присущ носителям конкретных культур)

То есть что в оценке окружающей среды с позиции прекрасного и безобразного у нас общего с млекопитающими, поскольку мы – млекопитающие, адаптированные к дневному образу жизни, что является зависимым от биологии нашего вида и что является тем культурным, специфическим, присущим носителям определенных культур эстетическим уровням. Конечно, интересуют какими способами и при каких обстоятельствах эти предпочтения используются в разных видах искусства. И главный посыл – как это способствует репродукции и адаптации.

Биоэстетика исходит из того, что эстетическое наслаждение – это положительная эмоция, которая помогает нам удовлетворять минимум 3 потребности: познания, экономии сил, находить путь к цели. Неслучайно Кант определял «прекрасное» как игру познавательных способностей. Нам не кажется прекрасным то, что не заставляет нас познавать, открывать что-то за эстетически привлекательной формой как символом.

Как биоэстетика работает с базовыми и видоспецифичными уровнями восприятия? Чтобы создать предметы, которые будут нравиться людям художники должны учитывать фундаментальные физиологические особенности нашего восприятия. Не те особенности, которые возникли в результате нашей соц коммуникации и очень дифференцированы у разных людей, а те особенности, которые обеспечивают распознавание образов, удерживают константность восприятия, помогают ориентироваться в пространстве. И принципы, которые лежат в основе таких механизмов, лучше всего изучены применительно к зрению. Гештальпсихология в это внесла огромный вклад.

Слайды по гештальпсихологии:

Гештальтпсихология имеет в центре внимания — характерную тенденцию психики к организации опыта в доступное пониманию целое. Гештальтпсихология обязана своим появлением немецким психологам Максу Вертгеймеру, Курту Коффке и Вольфгансу Кёллеру, выдвинувшим программу изучения психики с точки зрения целостных структур — гештальтов.

Выступая против принципа расчленения сознания на элементы и построения из них сложных психических феноменов, гештальтпсихология предлагала идею целостности образа и несводимости его свойств к сумме свойств элементов. Предметы, составляющие наше окружение, воспринимаются чувствами не в виде отдельных объектов, а как организованные формы. Восприятие не сводится к сумме ощущений, а свойства фигуры не описываются через свойства частей. Собственно гештальт являет собой функциональную структуру, упорядочивающую многообразие отдельных явлений.

Закон «хорошего» гештальта, провозглашенный Метцгером (1941), гласит: «Сознание всегда предрасположено к тому, чтобы из данных вместе восприятий воспринимать преимущественно самое простое, единое, замкнутое, симметричное, включающееся в основную пространственную ось».

Некоторые закономерности восприятия, которые выделены гештальпсихологами:

Что такое хороший гештальт? Вот если мы посмотрим на примеры различных геометрических фигур, когда есть разрывы, когда есть асимметрия, когда есть разница в цвете. Мы обратим внимание на некоторые закономерности. Эволюцией мы получили возможность достраивания неполных образов до целостности (чтобы понять, что это хищник, когда видишь только часть его тела).

Биоэстетики проводили эксперименты с детьми самых малых возрастов, до 1 года, пытаясь замкнуть разомкнутые геометрические фигуры, фрагментами других фигур (разомкнутый круг замыкали кусочком квадратика). Тогда дети плачем протестовали против неправильной формы. Это показывает, что когда мы видим симметричную и неправильную форму, человек считает красивыми те формы, которые содержат наименьшее количество информации, которую нужно обработать. То есть правильные. Но есть культура-специфический уровень, например, эстетическая оценка может быть полностью определяема культурной традицией. Например, японская школы икебаны требует располагать цветы асимметрично. Но базовый уровень восприятия это именно работающий на то, чтобы минимизировать усилия для мозга. Вот этот пример с геометрическими фигурами показывает, что эволюционировало наше восприятие так, что мы склонны навязывать свойства целостности тем объектам, которые мы наблюдаем.

Большинство людей сначала видят фигуру на фоне, а потом начинают целостный образ разбирать на детали. Эта закономерность, связанная с выживанием наших предков. Крайне важно было зафиксировать крупные образы на неком фоне, например на фоне природных объектов. Когда мы воспринимаем что-либо, наш мозг дальше начинает искать, условно говоря, второй план. Это тоже было важно для выживания – перепроверить себя. Здесь, переключение внимания от целостной фигуры к деталям как раз демонстрирует последовательность тех действий, которые предопределяются законами эволюции. (P.S.: на слайде изображение головы человека, но вглядываясь, видишь, что его голова состоит из других цельных объектов).

Биоэстетика говорит, что закономерность адаптации к дневному образу жизни, которые возникли у наших предков, сказываются и на нашем восприятии. Нашим предкам было важно различить темные фигуры на светлом фоне, поэтому мы как правило сначала видим темные фигуры на светлом, а потом наш мозг, перепроверяя инфу, может зафиксировать белое на темном.

Наше восприятие – активный процесс. Процесс отыскивания порядка, сортировки, истолкования. Пример, куб Неккера. На изображении мы пытаемся отыскать, на какой грани находится точка. В среднем, через 3 секунды вы измените свое мнение. Это происходит так, будто ваше внимание находя что-то одно тут же отвлекается, чтобы освободить от первоначальной картинки себя и выяснять – нельзя ли увидеть ещё что-нибудь. Это для биоэстетиков свидетельство того, что мы имеем дело с активным процессом, а не пассивным восприятием реальности. Примеры того, что искусство – способ виртуализации – куб Эшера, ящик Кохрана. Искусство может сформировать предметы, не доступные для обыденного образа (в нашем трехмерном пространстве они нереальны).

Знаменитое изображение вазы Рубина. Что мы видим? Два профиля или вазу в середине? Биоэстетика считает, что мы первыми выделяем фигуры на более светлом фоне, то есть мы должны первыми увидеть лица людей. Но наше восприятие контрастно, вот когда мы увидим второй раз этот объект, то с большей вероятностью мы выделим белую вазу на темном фоне. То есть какие-то закономерности мы впячиваем, какие-то стушевываем. И вторичное предъявление ведет к более сложной картине.

Такая тенденция свойственна вообще всякому восприятию. И это по мнению биоэстетики выражается в том, что люди склонные выражать свои взгляды в очень противопоставительной, догматичной форме. Черное и белое, да и нет.

В 1915 году в американском сатирическом журнале был опубликован этот рисунок. Автор – У. Эли Хилл, назвал его «моя жена и моя теща», подписал «обе на этом рисунке, найдите их». Большинство студентов (она проводила голосование) первым увидели изображение молодой девушки. В научном же эксперименте смотреть на рисунок можно было всего секунду. Итог: чем моложе респонденты, тем больше вероятность того, что они первым увидят изображение девушки. Эмоция, после переключения (видишь вторую картинку) – радость. Это эмоция открытия, узнавания. Такой же пример – движущиеся изображение танцующей девушки. Это более сложное упражнение для мозга. Нужно определить в какую сторону движется девушка, а потом силой собственного мозга переключить его.

Биоэстетики говорят, что то, что сразу не понятно полностью, что дает возможность ощутить радость открытия, это очень важно для произведения искусства. Если что-то не вызывает такую эмоцию, то не кажется людям эстетически привлекательным. Восприятие прекрасного связано с преодолением неких трудностей.

Почему возникают особенности восприятия в эволюции? Наш мозг одновременно может обрабатывать ограниченный объем информации, поэтому чтобы минимизировать усилия мозга, наши сенсорные системы изначально настроены в процессе филогенеза на определенные адаптивные реакции. Учения этологов о релизерах. Именно этим сопоставлением релизерных сигналов и их роли у животных и у людей этология стала интересна социобиологии. В эволюции должны были сложиться ради преимуществ выживания некие механизмы, врожденных реакций на некие сигналы внешней среды, как на пусковые механизмы. Пример того, что из-за ограниченной возможности мозга к переработке информации мы оцениваем предъявляемые стимулы, если они структурированы как явный сигнал для запуска поведения – это приспособительная возможность. Но здесь проявляется больше видоспецифичный уровень, потому что релизеры больше привязаны в определенным видам. Животные реагирует на сигналы, знаковые символы окружающей среды, на которые их сенсорные системы настроены в ходе эволюции чтобы выжить. Во многих случаях адаптация вырабатывает специфическую реакция на стимул у определённого вида животных. Пример: исследование птенцов чаек. Сигнал, что птенец голоден – он тыкает клюв родителя. Клюв у них желтый с красной точкой. Так они реагируют на мать, и на муляж в ходе эксперимента. Узнавание матери – за счет минимизации восприятия информации (желтая штука с красной точкой). И не важна форма, интенсивнее клевали птенцы желтую палку с красной точкой. В их художественной галерее эта палка бы стоила миллионы, как сказал этолог. Так ведь поступает любой почитатель искусства. Когда фигуральные основы грамматики нашего восприятия задействуются художниками, мы воспринимаем этот объект как красивый. Важно попасть в эти релизерные сигналы.

Это используется и в рекламе. Некоторые клетки мозга активируются только при восприятии профиля или анфаса, а некоторые нейроны реагируют на любой ракурс. Так объясняется, например, кубизм. То есть можно объяснить закономерностями работы мозга можно объяснить некоторые виды искусства.

Роль глаз в искусстве как неких символов. Во многих культурах глаз – оберег, символ защиты (Турция, Египет, Греция). Предпосылки использования этого элемента лица? Чтобы определить кто перед нами – друг или враг, мы смотрим на выражение лица, а глазные пятна передают важную инфу. Рассматривание глаза в глаза – угроза, по степени приподнимания бровей мы судим о настороженности, о проявлении интереса, расположение глаз относительно плоскости при взгляде глаза в глаза очень важно – если чуть наклонить голову, то это сигнал приятности общения с собеседником. По ходу беседы мы делаем это непроизвольно. Если нам надо кому-то пригрозить, пристыдить, мы часто просим “смотри на меня! смотри в глаза!”. Так очень часто родители воспитывают своих детей. Это реакция связана с биологией, с тем, что хищник перед нападением на жертву фиксирует ее взгляд. Экспериментальное наблюдение - когда мы видим глазные пятна и то, как они расположены, то это является релизером, запускающим поведенческую реакцию. На практике это работает - в Батсване коровам рисуют на теле глаза, так хищники значительно реже нападают на них.

Еще проявление значимых эволюционных символов. Профессор на биофаке МГУ говорит, что любовь с первого взгляда не возникает при длине ресниц меньше 6-7 мм, так как у наших предков это сигнал, свидетельствующий о здоровье. То есть сейчас можно искусственно создавать объекты, которые действуют сильнее естественных символов. И будут восприниматься однозначно, поскольку в основе восприятия лежит биология.

Тут закономерности такие же, как описаны у Ч.Дарвина в Концепции полового отбора. Такие, как у деревенских ласточек с длинными, мешающими им, перьями или оленей с тяжелыми развесистыми рогами. Это сигнал о здоровье, силе и способности выжить даже с такими украшающими их жизнь излишествами.

У человека это работает тоже (символические релизеры). Младенческий тип лица - специфичный - розовые пухлые губы, большие глаза, смещение всех черт лица к центру, особые пропорции тела, непропорционально большая голова. А у многих биологических видов агрессия против детей запрещена. Тогда в отношении объекта с такими младенческими чертами запускается поведенческая реакция покровительства и опеки. Лоренц описал этот тип лица. Детские игрушки и мультфильмы - у персонажей непропорционально большая голова или другие младенческие черты.

Есть еще такой социальный феномен - гиделтизм/“синдром Питера Пена”, это взрослые, которые не хотят взрослеть, демонстрируют поведение, которое не соответствует их возрасту. Это уже демонстрация поведенческая.

Модельные агентства выбирают девушек, во внешности которых сочетаются противоположные сигналы - младенчество с покровительственным поведением и черты взрослой женщины, которые работают на сексуальный интерес. Это для разных целевых аудиторий. Для гендерного баланса пример про мужчин. Биоэстетики говорят, что восприятие мужской фигуры антропологически предопределено оценкой соотношения линий плеча и линий бедер. Поэтому мужские костюмы разных стран, разных эпох, особенное в военной форме подчеркивается преувеличенная линия плеча.

Некоторые эстетические оценки зафиксированы в культуре, в частности пример фиксации в пропорциях золотого сечения. Эти пропорции встречаются в телах людей, которые считаются красивыми независимо от культуры - античные статуи по золотому сечению. Биоэстетики рекомендуют девушкам при выборе высоты каблука учитывать эти пропорции. Познав, природные закономерности, вы дальше их используете. Например, если вы идете к хорошему стоматологу за красивой улыбкой, то он всегда знает, что первая пара зубов по отношению к соседним парам зубов составляет пропорцию золотого сечения. Так и в маникюре - пропорция 1 фаланги пальцо ко 2. Также эти пропорции работают в пластической хирургии.

Таким образом, биоэстетика не только дает теоретические основания, но и вырабатывает некие практические рекомендации.

Еще одна важная биологическая закономерность – исследование факторов, которые обеспечивают чувство покоя.

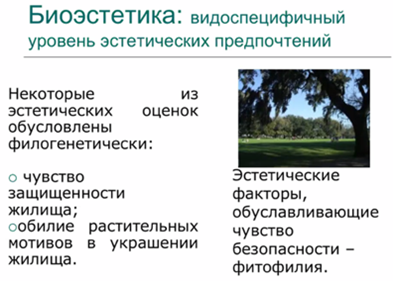

Биоэстетика говорит, что эстетическая оценка среды для нас связана с адаптацией. Мы чувствуем себя максимально комфортно в условиях максимально приближенных к тем, которые были условиями места обитания наших предков.

(Картинка на слайде) Чувство безопасности создает пространство, где есть простор (мы можем легко обозревать окружение и в случае чего заметить опасность издалека). Также важно иметь укрытие, место, где можно быстро спрятаться (дерево).

Биоэстетики говорят, что идеальный дом должен предоставлять убежище и защиту. Если Вас попросят закрыть глаза и представить идеальный дом, то даже жители мегаполиса очень редко представят многоэтажный дом. Большинство представят одно-двухэтажный дом сельского типа. Очень многие дорисуют забор, деревья.

Такая же закономерность тогда, когда мы пытаемся занять места в ресторане: люди в первую очередь занимают места, которые обеспечивают некое уединение или иллюзорную защиту: спиной к стене.

Неслучайно и нормы этикета предписывают мужчинам садиться так, чтобы они контролировали вход в помещение (в ресторане).

Филогенетический уровень ощущений – жилища уставляют растительностью. Иллюзия защиты стены растительностью – этого уже достаточно, чтобы это место выглядело привлекательно. Растительные мотивы есть хотя бы на обоях или тканях в жилище; это чувство называют фитофилией.

Фитофилия – адаптическое предпочтение мест максимально похожих на места обитания наших предков

Справа – естественный парк, которые повторяют функционал саванны; слева – искусственные, регулярные парки, в которых растениям приданы формы, не свойственные живой природе – цель: подчеркнуть доминацию человека над природой. С точки зрения функционала эти парки имеют разное значение.

Сравните интерьеры. Слева минимизировано число естественных линий живой природы, кроме деревяного пола. А справа внизу интерьер в стиле модерн, естественные цвета, нет прямых геометрических линий, все сделано под растительность. Музей Горького (особняк Рябушинского) – потрясающее очень любопытное сооружение. В России стиль модерн был популярен в предреволюционное время, вот это мятущееся время, где ничего постоянного (даже окна в музее Горького все разные).

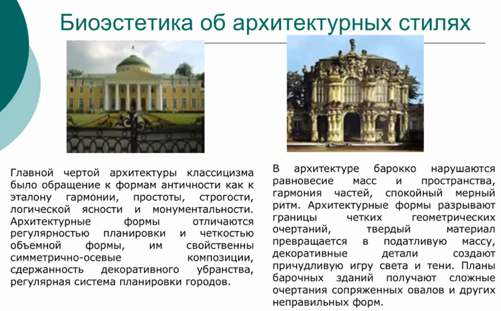

На слайде – классицизм и барокко. Какие чувства возникают у человека?

Классицизм. Вселяют уверенность, умиротворенность, фрондированность. Вселяют ничтожность малого перед целым: я маленький, надо мной довлеет система как машина

Барокко

– арки несимметричны, движения передаются

неправильно, непропорционально. Нет

оси симметрии между этажами. Такая

архитектура внушает беспокойство

(метущаяся природа).

Но не все надо интерпретировать настолько впрямую. В частности, разница в живописи (слайд выше). На слайде совершенно разно изображены небеса. Это связано с географией.

Голландская – нависающие над равниной облака

Баварская – романтичные горные виды

Вот эти предпочтения являются вторичными. Внушенными культурой

А задача биоэстетики говорить именно о врожденных предпочтениях

Одним из таких врожденных предпочтений является предпочтение света тьме.

Мы воспринимаем свет более положительно чем темноту. Очень часто мы желаем «всего тебе самого светлого». Адаптивно мы воспринимаем свет, в котором работают наши органы чувств, более положительно. Символика света не зависит от этнической и расовой принадлежности.

Причем это не только в Европе. У папуасов эйпа есть обращение друг к другу: о светлый брат мой – подчеркивается симпатия. Они темнокожие, но даже у симпатия подчеркивается именно так.

Так и в православной церкви – акцент на свет. Так и в стихотворении Блока. «И луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче» (можете загуглить фулл)

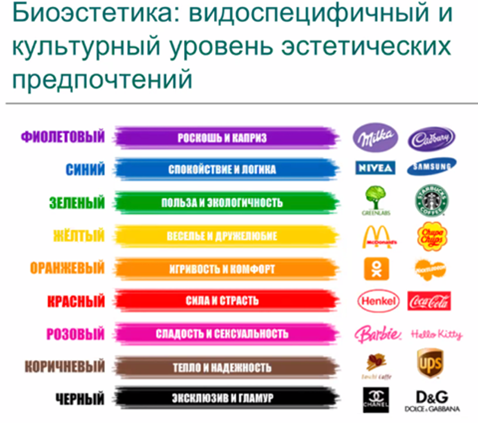

Символически люди понимают не только свет, но и цвет. Обозначенные бренды работают на мировую аудиторию, поэтому они не могут опираться на культурные особенности. Они воздействуют именно на врожденное биологическое восприятие одинаковое у всех.

Это можно подтвердить даже экспериментом: холодные тона в комнате – и человек оценивает температуру в комнате ниже, чем если он находится в красно-оранжевой комнате. А температура в комнатах была, очевидно, одинаковая.