- •Стадиальная концепция

- •Концепция ‘’Митохондриальной Евы’’

- •Возрастание роли эмоциональных, волевых и других психологических факторов.

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в социобиологии

- •1. Ориентация соцогуманитарных наук на доктрину натурализма.

- •Социобиология: проблема генно-культурной коэволюции

- •Тема 10. Социобиология

- •Значение искусства.

- •Право есть низший предел или определенный минимум нравственности.

- •Право есть требование внешней реализации этого минимума.

- •Инженерная модель

- •Пастерская, или патерналистская, модель

- •Коллегиальная модель

- •Контрактная модель

- •По данным исследования Левада-Центра 2017-2018 гг.

- •Отношение россиян к эвтаназии, 2012 год

- •Трансплантация фетальных органов и тканей

- •Ксенотрансплантация

- •Глава 6 Изъятие органов и тканей у живых доноров в целях трансплантации

- •Глава 7 Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование отдельных частей тела человека

- •Конституция рф:

- •Основы законодательства рф об охране здоровья граждан

- •Федеральный закон «о лекарственных средствах» 1998 года

- •Понятие «информированный участник эксперимента»

- •Типы медицинских экспериментов на людях

- •Самоэкспериментирование

- •Эксперименты на здоровых людях

- •Эксперименты на пациентах

- •Участие детей в экспериментах

Социобиология: проблема генно-культурной коэволюции

Вот такой простой посыл, но для этого надо было показать связь между биологическим и социальным. Ключевой концепцией внутри социобиологии стала концепция генно-культурной коэволюции.

Понятие коэволюция подчеркивает взаимодействие биологического и социального, их сопряженность, взаимодополняемость. То что они взаимно сопряжены. “Ко” означает сопряженность, взаимодополняемость. Близкую концепцию Вы могли видеть у Вернадского в его концепции ноосферы.

Гены детерминируют определенные пути развития, но на эти пути воздействует и культурное окружение, воспитание, обучение

Культура понимается, преимущественно, как культура индивида, т.е. как совокупность тех сторон его жизнедеятельности, которые связаны с познавательной деятельностью, воспитанием, обучением, образованием.

Главная идея этой концепции показать, что ни гены, ни культура, взятая в отдельности (причем культуру они понимали как культуру индивида) не могут породить человеческий разум. Разум есть соединение генетический эволюции и культурной истории. Ген в этом подходе выступает неким обозначением наследственности, ее субстрата. Культура, которая понимается как культура индивида, рассматривает как совокупность всех сторон жизнедеятельности человека, которые связаны с познанием, воспитанием, обучением. И социобиологи считают, что нужно создать единое объяснение - тогда эволюция объяснит и мышление, и культуру. И это для социобиологов вызов, они, конечно, боялись в социал-дарвинизме.

Их критиковали за то, что, стремясь показать коэволюцию, в качестве ведущего фактора социобиологи рассматривали биологию. Они не просто хотели показать эволюционные механизмы, они хотели показать материальную основу культуры, морали; они хотели показать, что психологические механизмы возникли в результате биологической эволюции и конечно они не отрицали роль воспитания и культуры, но они делали акцент на биологии. Это неизбежно, потому что весь 20 век, например, марксистская традиция трактовала человека как совокупность общественных отношений, считала, что социальное трансформировало биологическое необратимо и мы подчиняемся только социальным закономерностям. И когда в 20 веке накопились данные о природе человека, стало ясно, что игнорировать биологическую основу человека нельзя. Как ее учитывать? Социобиология, конечно, перегнула, сделала акцент на биологическом. Но это неизбежный этап познания: когда был перегиб в сторону влияния социальности, попытка выровнить, безусловно, связана с повышенным вниманием к биологическому.

Я приведу пример зависимости поведенческой реакции от биологии. На слайде вы видите пример дилеммы вагонетки в моральной философии.

Суть дилеммы в том, что по путям мчится вагонетка, и если не предпринять никаких действий, то она будет двигаться по путям, где играет пятеро детей. Но человек (на слайде над ним знак вопроса) может повернуть рычаг, и тогда вагонетка пойдет по путям, где тоже играет ребенок, но он один.

Смоделируйте свое поведение в описанной выше ситуации и сравните его с поведением в ситуации, изображенной справа. Это модификация дилеммы вагонетки – так называемая дилемма толстяка. Тоже есть вагонетка, есть 5 играющих детей, но единственный способ спасти детей – это сбросить с моста на рельсы толстяка (по условиям задачи самому прыгать нельзя).

Важно, что есть конкретная область мозга, отвечающая за моральные суждения. Уже современные исследования обнаружили, что у людей с двусторонним повреждением вентромедиальной префронтальной коры головного мозга исчезает способность чувствовать сопереживание и чувство вины при полном сохранении интеллекта и остальных функций. Такие люди на сознательном уровне отличают добро от зла, понимают, что хорошо, а что плохо, но на практике у них нет эмоциональной составляющей – разницу между двумя вариантами дилеммы они просто не почувствуют. Моральные суждения такие люди выносят только на основании холодного расчета: какой из двух вариантов поведения даст максимум пользы и минимум вреда. Если вы проанализировали себя и поняли, что вы по-разному относитесь к тому, что в первом случае действия не связаны напрямую с убийством человека, а во втором случае – это прямое убийство, то у вас нет повреждения этой самой коры головного мозга.

Это был пример, как при помощи исследований мозга и тестов на моральные дилеммы определяются биологические механизмы. Из наблюдений, представленных на слайде, следует очень большой вызов для правовой системы. Это вопрос о том, насколько люди, у которых биологические аномалии не позволяют отличать добро от зла на эмоциональном уровне, должны быть подсудны.

Сейчас мы посмотрим, как социобиологи объясняют различные инварианты человеческого поведения, сравнивая поведение животных и людей.

Начнем мы с альтруизма.

Слайд: Социобиология: инварианты поведения

Текст слайда: Альтруизм человека – нравственный принцип, согласно которому благо другого и он сам нравственно более значимы, чем собственное Я и его благо.

В социобиологии альтруизм не рассматривается как категория морали.

Альтруизм в мире животных – способность жертвовать собственными интересами ради других.

По свидетельству Уилсона, социобиология вообще родилась по проблеме альтруизма. Дело в том, что альтруизм в мире животных был распространен, но его сложно было объяснить классической эволюционной концепцией. Классическая биология считала альтруизм аномалией. Социобиолгия же показала, что альтруизм – естественное следствие биологических законов, но при этом социобиологи отказались рассматривать его как категорию морали. Для нас альтруизм – это всегда нечто морально значимое, а для социобиологов альтруизм – это способность животного жертвовать собственными интересами ради других, когда животное совершает что-то небезразличное для себя, а результатами пользуется кто-то другой. Конечно, это метафоричное понятие, и мы видим результат синтеза знаний. В данном случае мы видим, как понятие альтруизма заимствуется из области знаний о человеке и переносится на животных – животные подтягиваются до уровня человека.

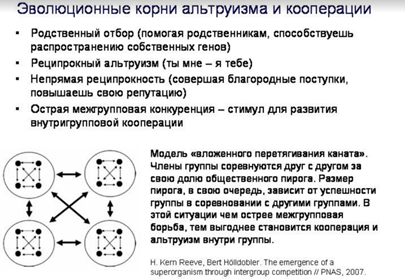

Социобиологи объясняют альтруизм следующим образом. В соответствии с общебиологическими закономерностями, приспособленность измеряется вкладом особи в общий пул генов следующих поколений – наиболее приспособленные оставляют наибольшее число генов. Казалось бы, борьба за существование требует максимальной активизации эгоистических устремлений. Но оказывается, что особь, которая жертвует собой, тоже выполняет какую-то биологическую установку как бы по доверенности, потому что рядом с ней всегда есть родственники и между ними есть общие гены. Суть альтруизма социобиологи раскрыли в концепции родственного отбора. Особь, которая жертвует собой ради родственников, не исчезает бесследно. Те общие гены, которые есть между родственниками (чем выше родство, тем больше общность генов), остаются в популяции.

Таким образом, социобиолги оказалась в центе крайне взрывоопасной дискуссии. Потому что все мы помним отношения между Каином и Авелем, не ко всем видам живого можно применить идею компенсации за альтруизм.

Хотя примеров очень много. Например, у воробьиных птиц можно наблюдать явление помощничества. Годовалые самцы, не имевшие возможность занять гнездовой участок, создать собственную семью, помогают родителям вскармливать следующее поколение потомков. Для объяснения этого поведения именно идея родственного отбора работает. Помогая вскармливать братьев и сестер, помощники повышают шансы родственных с ними генов.

Бактерия Pseudomonas fluorescens отличается способностью быстро истреблять весь кислород, растворенный в среде обитания. Кислород остается только в очень тонкой пленке у поверхности жидкости. В этих условиях у некоторых бактерий возникает спонтанная мутация, в результате которой синтезируется некий полимер, спасательный плотик, на котором спасаются другие бактерии при чем и те, у которых мутации нет и полимер не образуется. Но когда пассажиров на плоте становится слишком много, он тонет вместе с альтруистами и с теми, кто воспользовался их услугами.

Вывод: даже в популяциях бактерий выигрывают те группы, у которых есть альтруист и не выживают, т.е. проигрывают в эволюционной борьбе те, в которых альтруистов меньше некоторого критического числа. Можно считать, что бактерия-альтруист борется за жизнь ближайших сородичей. Но тогда к социобиолагам возникает вопрос: получается, что животные обладают способностью высчитывать, какое общее число генов? Разве альтруисты высчитывают, что вот тут у меня брат и сестра, сколько генов? Конечно нет. Социобиологи показывали, что речь идет о эволюционной стратегии сообществ, но признавали, что в основе альтруизма виден эгоизм – когда особь совершает что-то не безвредное для себя, она может надеяться, что аналогичные действия будут совершены по отношению к ней.

Тогда социобиологи, следуя данной критике, выделили альтруизм с жесткой и мягкой сердцевиной.

Текст слайда:

Альтруизм может носит неосознанный характер, в этом случае субъект не ожидает за него никакой награды («альтруизм с жесткой сердцевиной»).

Альтруизм может быть осознанным, его конечные причины эгоистичны («альтруизм с мягкой сердцевиной»).

Различают следующие формы взаимного альтруизма:

· помощь друг другу в опасности – катаклизмы, грабеж, внутривидовая агрессия;

· справедливый дележ пищи;

· помощь больным, раненым. детям, старикам;

· помощь посредством орудий;

· помощь посредством знания.

Когда альтруизм носит неосознанный характер (с жесткой сердцевиной), это подлинный альтруизм, который поддерживался естественным отбором и господствует на дочеловеческом уровне. Но когда мотивы альтруизма осознаются, а конечные причины эгоистичны, такое поведение тоже формируется в эволюции, и оно преобладает у человека, соседствуя с подлинным альтруизмом.

Роль альтруизма они рассматривали и на популяционном, и на индивидуальном уровне, и говорили о том, что популяция, в которой есть альтруисты оказывается в более выгодном положении чем сообщество, члены которой заботятся в первую очередь о собственном благополучии.

Самое главное, что социобиологи постарались раскрыть механизм возникновения альтруизма. И главное возражение состоит в том, что поведение они рассматривали полностью аналогично меняющимся изменению морфофизиологической организации. Относительно телесных структур можно сказать, что отбор подхватывает изменения, и они закрепляются в наследственности. И тогда некоторая приспособленность, выраженная в морфофизиологическом признаке, получает поддержку со стороны естественного отбора. Но поведение более изменчиво. Оно зависит от состояния окр. среды больше чем морфофизиологическая организации. Значит, доля наследственности в поведении всегда ниже.

Для социобиологов в основе поведения была генетика. Они осуществляли генетизацию поведения – больше внимания уделяли не средовым модификациям, а наследственно обусловленным факторам в поведении.

Эволюционные биологи в наше время все больше понимают, что наше тело – это инструмент, при помощи которого гены обеспечивают наше будущее. Тела достаточно недолговечное убежище для генов, и в эволюционном масштабе неизменными и вечными являются именно гены. Поэтому биологический ответ на вопрос «кто мы?» связан с указанием на роль генов. Причем альтруизм, как поведение высоко ценимое, это любимый пример эволюционных биологов. Потому что только на первый взгляд эволюционное поведение кажется парадоксом.

Но альтруизм может быть не только проявлением наших собственных генов. Он может быть результатом манипуляций. Например, трематода последовательно паразитирует в муравьях и овцах. В определенный жизненный цикл она должна перебраться из насекомого в млекопитающее. Для этого паразит мигрирует в мозг муравья, управляет его поведением – муравей поднимается на высокую травинку, вцепляется в нее челюстями и замирает, пока его не съест крупный рогатый скот вместе с травой. То есть трематода, управляя поведением муравья, заставляет его осуществлять буквально жертву.

Аналогично поведение мыши, зараженной возбудителем заболевания, который начинает управлять мышью, которая становится жирной и неповоротливой и быстрее попадает в лапы хищников.

Чуму вызывают бактерии, которые живут на блохах, населяющих в свою очередь крыс. Блохи питаются крысиной кровью, но не брезгают и человеческой. Блохи, зараженные чумой становятся особенно прожорливы, потому что чумные бактерии размножаясь лишают блох возможности контролировать аппетит. Животные становятся ненасытными, и там самым инфицированные блохи заставляют буквально искать новую жертву. Возникает вопрос, управляет ли крыса собственным поведением.

Это не значит, что чумная палочка или паразиты знают, что делают, меняя поведение хозяина. Но их действия – это результат долгой эволюционной истории. Соответственно, главный вопрос, когда мы переходим уже на человека – а что тогда есть свобода воли? Даже если нами манипулируют наши гены, а не гены тех, кто в нас и на нас (а ведь это целый зоопарк – 2.5 кг вес так называемого кишечного мозга, а это живые организмы, имеющие свои эволюционные цели), то уже этого достаточно, чтобы задаться вопросом, кто несет ответственность. Взять, например, больного холерой. Он только выигрывает, когда из него извергаются миллионы крошечных возбудителей болезни. Но окружающие люди нет – они заражаются. Диарея – основной и потенциально самый смертельный симптом холеры. Когда больной даже умирает от непрерывной диареи, выигрывает холерная бацилла. И условие процветания возбудителя – манипуляция поведением человека. Проблема в том, в какой степени наш разум является отдельной сущностью, независимой от нашей биологии. Ведь целые полки философов и психологов пытаются ответить на вопрос, что такое сознание и свобода.

Социобиологи утверждают, что доминирующее наше поведение – биологическая основа, возникает в ходе эволюции. Об этом очень подробная работа Докинза «Эгоистичные гены». В книги представлены аргументы о естественности агрессии и эгоизма как результата эволюции. С первых страниц книги утверждается, что все, что эволюционирует должно быть эгоистично. Господство эгоизма объясняется тем, что в основе всего живого лежат молекулы ДНК, а гены обладают способностью к эгоистическому воспроизводству. Все содержание эволюции – отбор генов и создание новых организмов как машин нового воспроизводства генов.

По Докинзу в основе развития цивилизации лежит некий репликатор, название которого «мем». Докинз доказывает, что гены рождаются, живут и умирают по тем же самым законам, которые не определены конкретными формами исторически обусловленной деятельности людей. Функционирование мемов коррелировано с функционированием генов. Это идея аналогии – ключевой методологический прием социобиологов. Отсюда Докинз делает вывод о фатальной неизбежности эгоизма как ведущей черты человеческих взаимоотношений.

Текст слайда:

Р. Докинз «Эгоистичный ген»: в основе развития цивилизации находится репликатор, который автором обозначен термином «мем». «Мем» - единица культурной передачи, единица подражания. Функционирование мемов скоррелированно с функционированием генов.

Сегодня накоплено достаточно много знаний о том, что склонность к тем или иным формам поведения обуславливается не только генами, но и воспитанием.

По Докинзу в основе развития цивилизации лежит некий репликатор -- “Мем” -- единица культурной передачи, единица подражания. Докинз говорит о том, что мемы рождаются, живут и умирают по тем же законам, которые не определены исторически деятельностью людей. Функционирование мемов коррелируется с функционированием генов. Это та самая идея аналогии -- ключевой прием социо-биологов. Именно отсюда Докинз делает вывод о фатальной неизбежности эгоизма как о ключевой черте человеческого организма.

Сегодня накоплено много знаний о том, что склонность к какому-то из видов поведения зависит не только от генов, но и от воспитания. Позже будем говорить об этих методах в психогенетике. Однако для проявления и альтруистического, и эгоистического для людей // животных важно иметь действенные механизмы по распознаванию своих и чужих: к своим -- уместен альтруизм, а не агрессия, к чужим -- эгоистичное агрессивное поведение, которое связано с выживанием.

Деление на своих и чужих в жизни происходило по разным основаниям. Важно подчеркнуть, что в основе деления лежит биологическая способность распознавания по ключевым маркерам на “своих” и “чужих”.

Агрессия.

Проблема агрессивного поведения -- это давно и подробно разрабатываем вопрос социобиологов. Они придерживаются таких умеренных тиндеркивских позиций. Суть заключается в том, что человек не является супер-агрессором в мир животных. Человек от природы склонен проявлять агрессию. Социобиологи утверждают, что общество, которое пытается полностью искоренить агрессию у людей, долго существовать и воспроизводиться не сможет, потому что в основе соревнований между людьми за новые результаты лежит агрессия.

Однако социобиологи утверждают, что в нас не заложены формы проявления агрессии (как, например, война не определяется генами). Сама необходимость проявления агрессии -- да, а формы -- нет. Уилсон говорил, что агрессивное поведение не является отличительной особенностью человека, именно она больше всего сближает его с животным. Агрессия -- это такая реакция, которая адаптивна и необходима для выживания, репродукции. Следовательно можно с помощью соцбиологии придавать ей формы неопасные, менее рисковые.

Уилсон не согласился с авторами, которые чрезмерно возвышали роль естественного отбора. Он говорил, что агрессивность вполне может быть рассмотрена как подноготная человеческого интеллекта. Организованная агрессия (типа формы войны) нельзя считать наследственной, однако мы имеем способность обучаться формам агрессии. И если в обществе есть необходимость проявлять агрессию (нехватка ресурсов, социальное напряжение…) и социум культивирует проявление агрессии (разжигание ненависти), то в этом случае последует групповая агрессия людей. Это гипертрофированная биологическая склонность.

Главный аргумент в защиту социобиологического понимания агрессия -- они показывают адаптивную роль агрессии в эволюции. Агрессия -- это биологически детерминированные и отобранные образцы человеческого поведения и человеческих реакций, в основе деления на своих и чужих. Поэтому часто говорят о биологической ксенофобии.

Биология любви. Логика, заложенная социобиологами относительно сексуального поведения.

Буду основываться не на классических исследованиях, а на новых концепциях нейрофизиологов, тк в них прослеживается та же социобиологическая логика (аналогия). Последнее время очень много внимания уделяется нейрохимическим основам поведения и межличностных отношений.

Оказалось, что у животных и людей работают схожие способы регуляции, в частности, исследуется роль нейропептидов (окситоцина и вазопрессин) в регуляции семейных и общественных отношений. Вот эти нейропептиды во многом одинаковы у животных, а также действуют схожим образом. Например, окситоцин: у позвоночных животных он регулирует привязанность к детям, половое влечение у самок, привязанность к брачному партнеру (а это моногамия). По всей видимости в ходе эволюции первоначально возникла привязанность к детям, завязанная на окситоцине, а затем у моногамных видов эта система рекрутировалась в привязанность к партнеру.

Вазопрессин влияет больше на самцов, в том числе на их агрессивность, территориальное поведение и поведение с самкой. Пример: горные и степные полевки. Эти два схожих вида по-разному строят семью: степные полевки строят семейные пары, вместе заботятся о детенышах, самцы принимают участие в воспитании, привязываются к паре на всю жизнь; а горные полевки -- неразборчивы в связях, самцы безразличны к потомству, никаких устойчивых семейных связей не образуется, самка сама ухаживает за потомством.

Такая разница в поведении между видами связана с небольшим различием в распределении в мозге рецепторов, улавливающих окситоцин, дофамин и вазопрессин. У моногамных полевок самки привязаны к партнеру именно за счет окситоцина, а у самцов того же вида моногамность регулируется вазопрессином и дофамином. Такие полевки более моногамны, чем люди. У самцов в норме после первого спаривания (если после еще живут неделю, как правило) формируется связь и привязанность к самке, после чего другие самки его не интересуют, даже, наоборот, вызывают агрессию. Если взять самца моногамной полевки и ввести ему в мозг немного вазопрессина, то он тут же превращается в любящего мужа и заботливого отца. Конкретно у него вырабатывается любовь на всю жизнь к первой самке.

Однако на самца горной полевке вазопрессин такого эффекта не оказывает. Нейропептиды связаны по-другому. Белки -- это те рецепторы, которые сидят на поверхности клетки и реагируют на иное вещество. У людей обнаружились очень похожие вещи. Например, вариабельность гена вазепрессивного рецептора у людей коррелируются с чертами характера у людей, связанными с общественной жизнью, в том числе с альтруизмом. И он оказывает влияние и на семейную жизнь, как и у полевок. Этот ген есть у людей, у мышей (гены очень схожи с людьми). У мужчин возникновение романтических отношений приводит к браку вдвое реже, чем у мышей. Вполне возможно, что в скором будущем можно будет принять решение о замужестве на основе генов.

Даже на сходные импульсы внешней среды при разных генах люди будут реагировать по-разному.

Многие критикуют позицию о том, что поведение человека во многом определяется генами. Так как, если все в нашем поведении предопределено на генном уровне, то возможность каких-либо изменений на уровне социума схлопывается. Однако это позволяет нам прогнозировать развитие. Развитие у приматов уже связано с социологической составляющей, например, это замечено в соотношении группы приматов и размерах его мозга. Они персонально помнят каждого члена группы. А личное общение -- это самое ресурсоемкое интеллектуальное действие, так как необходимо не только поддерживать выживание организма, но еще и выстраивать коммуникацию.

Например, для человека группа из 150 членов -- это то кол-во, которое человек может знать персонально, помнить репутацию каждого и спокойно коммуницировать. Судя по всему в ходе эволюции шло увеличение количества участников. Соответственно личные взаимоотношения влияли на внутригрупповую организацию. Мы, люди, не просто социальные животные. За счет жизни в группах наблюдались общие законы формирования социальных групп. Те законы, которые выстраивают групповые отношения, по мнению биологов, биологически предопределены.

Люди не просто социальные животные, а ультра-социальные животные. Помните об этом и цените социальное взаимодействие.

Лекция 4. (25.09.2021). Тема 10. Социобиология

Проверка теста по пройденной теме.

Социобиологи вслед за биологами разрабатывали учение о релизерах некий сигнал, который вызывает поведенческую реакцию. Где расположены элементы, вызывающие симпатию?

в профиле головы

Что из перечисленного согласно социобиологии может быть релизиром покровительствующего поведения? Что вызывает покровительствующее поведение?

характеристика младенческого типа лица - увеличенный размер глаз, который больше пропорционально лицу, чем у взрослого.

Янч. Политика. Нелинейные процессы.

Ответ: системный подход в политологии(соединение структуру и функцию. Именно системный подход в политологии соединил социогуманитарные и естественно-научные знания)

Выбрать естественно-научные дисциплины, которые были своими знаниями и подходами востребованы для синтеза знаний.

этология

экология

зоопсихология

Всего 4 инварианта социобиологи выделяли для сравнения поведения людей в обществе и поведение животных, которые ведут социальный образ жизни. Активное самоопределение особей по отношению к друг другу и к чужакам:

агрессия

Предложено 5 идей. Вам нужно было указать, какие идеи социобиологии были привлекательны для консерваторов.

Стремление к материальному вознаграждению, которое трактовалось как возникающее в результате эволюции, обеспечивающее репродуктивную функцию.

Крайний индивидуализм: эгоизм как естественное состояние.

Концепция генно-культурной ко-эволюции.

только гены и культура могли породить человеческий разум.

Понимание альтруизма социобиологами.

когда животное делает что-то небезвредное для себя, а положительный результат используется кем-то другим.

Пример предыдущего тезиса. Социобиология объясняет на базе концепции родственного отбора, когда особи альтруисты, образовывающие вот этот высокий стебелек, жертвующие своей возможностью размножаться ради размножения других - выполняют биологическую стратегию:

в популяциях есть особи с родственными, а значит с одинаковыми генами. То есть стратегия выживания генов выполняется. Родственный отбор

Фамилии ученых

Этологи - Лоренс и Тимберген

Социобиологи - Уильямс и Докинс