- •Стадиальная концепция

- •Концепция ‘’Митохондриальной Евы’’

- •Возрастание роли эмоциональных, волевых и других психологических факторов.

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в социобиологии

- •1. Ориентация соцогуманитарных наук на доктрину натурализма.

- •Социобиология: проблема генно-культурной коэволюции

- •Тема 10. Социобиология

- •Значение искусства.

- •Право есть низший предел или определенный минимум нравственности.

- •Право есть требование внешней реализации этого минимума.

- •Инженерная модель

- •Пастерская, или патерналистская, модель

- •Коллегиальная модель

- •Контрактная модель

- •По данным исследования Левада-Центра 2017-2018 гг.

- •Отношение россиян к эвтаназии, 2012 год

- •Трансплантация фетальных органов и тканей

- •Ксенотрансплантация

- •Глава 6 Изъятие органов и тканей у живых доноров в целях трансплантации

- •Глава 7 Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование отдельных частей тела человека

- •Конституция рф:

- •Основы законодательства рф об охране здоровья граждан

- •Федеральный закон «о лекарственных средствах» 1998 года

- •Понятие «информированный участник эксперимента»

- •Типы медицинских экспериментов на людях

- •Самоэкспериментирование

- •Эксперименты на здоровых людях

- •Эксперименты на пациентах

- •Участие детей в экспериментах

Возрастание роли эмоциональных, волевых и других психологических факторов.

Индивидуальные требования среды к биологии конкретного человека. Например, синдром СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности). Как правило, дети не могут усидеть в течение положенного времени, отвлекаются, испытывают трудности с обучением и с сосредоточением. До сих пор идут споры по поводу причин СДВГ, но уже появляется терапия, что тоже вызывает ряд проблем, поскольку является проявлением медикализации жизни. Влияние СДВГ на то, какую жизненную стратегию выберет человек сильно. Например, среди поступающих в вузы встречается некий процент испытывающих трудности в рамках СДВГ, но этот процент меньше среди школьников. Соответственно, дифференциация по тому, что биология позволяет и не позволяет нам делать возрастает по мере продвижения по социальной иерархии (чем выше, тем больше требований к биологии, начиная с управления своим хронотипом). Управление своей биологией весьма значимо для поддержания социальных ролей. Вспомните случай, когда 2 политика в прямом эфире не сдержали эмоций и один другому выплеснул стакан воды в лицо. Когда человек проявляет несоответствие своему статусу, поддаваясь импульсу эмоций, а значит и гормональным, биологическим процессам – это часто рассматривается как недостаток. Поэтому управление своей биологией начинается в ее познания (например, как контролировать стресс и т. д.)

Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

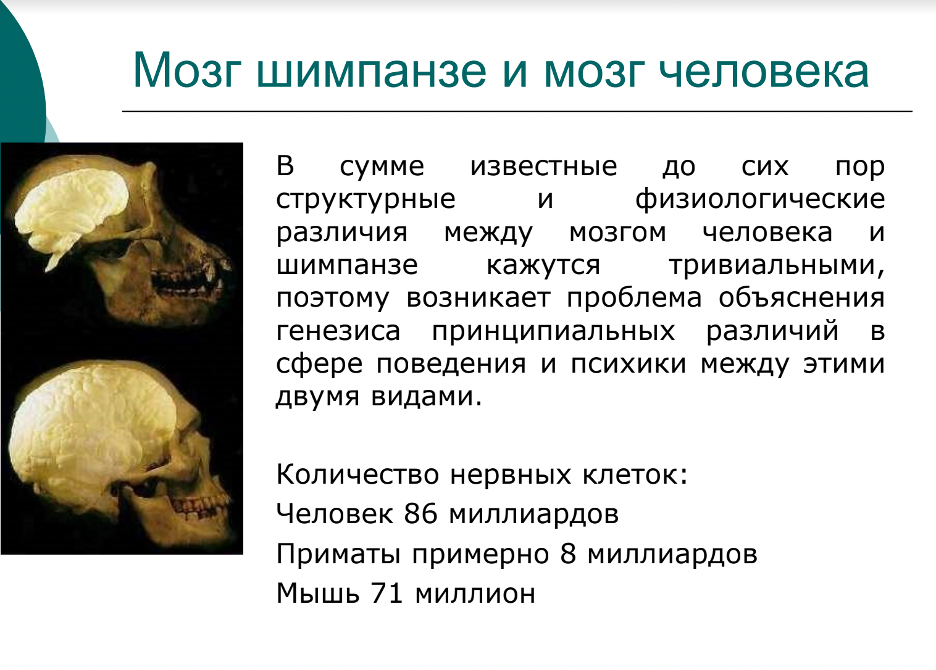

Мозг человека по цвету похож на сахарную вату, по запаху – зеленый сыр. Мозг потребляет в 10 раз больше кислорода, чем все другие органы вместе взятые. Считается, что мозг вырабатывает столько же электричества, сколько необходимо для включения лампочки, но это тусклая лампочка (около 20 Вт).

За последние 40 000 лет средний объем мозга homo sapiens имеет тенденцию к уменьшению. Существует версия, что изменение объема мозга произошло в результате одомашнивания, тех же процессов, которые происходят у животных при одомашнивании, когда отбор кооперирующихся особей дает больше шансов им выжить и размножиться, чем боевым и агрессивным). После 30 лет ежедневно отмирает 30-50 000 клеток. Масса в течение жизни уменьшается на 17-22%. У тех, кто злоупотребляет алкоголем мозг весит всегда меньше, чем среднестатистический. Очень сложные исследования проводятся на уровне ультрамикроскопических исследований по сравнению мозга обычного человека и гения. Недавно был открыт метод, который позволяет предельно точно рассчитать, какое количество нервных клеток в мозге.

В 20 веке наука была ориентирована на уровень изучения нейронов. Считалось, что их примерно 100 миллиардов (считали так: брали крохотный участок мозга, считали там количество нервных клеток, затем умножали на общий объем).

Но

сейчас в связи с изменением методов

оказалось, что нервных клеток у человека

86

миллиардов.

Сравните это количество с количеством

у других животных.

Конечно же возникает вопрос, почему

разрыв с человеком обозначился так

резко.

У человека всего 86 миллиардов нервных

клеток, которые, согласно современной

науке, не приравниваются операциональной

единице мозга. У

каждой клетки мозга по 10 000-15 000 контактов

с другими клетками.

Именно на уровне этих контактов решается

вопрос о передаче сигнала. Если 86

миллиардов умножить на 10 000-15 000, то

получится миллион миллиардов контактов

– столько операциональных единиц в

мозге. Поэтому

говорят, что для мозга характерно

структурная, функциональная и

информационная избыточность.

Мозг пошел по пути увеличения количества

элементов, потому что каждый взятый

отдельно элемент достаточно неустойчив.

Генетика

сейчас лидирует среди наук, занимающихся

изучением человека, и 2006 году открыли

ген, отвечающий за эволюцию мозга.

Выяснилось, что определенные части

генома в течение нескольких миллионов

лет развивались в 70 раз быстрее, чем

весь генетический код в целом.

На сегодня обнаружено 49

таких участков

(зоны ускоренного развития у человека,

в некоторых источниках – гены разума).

Скорее всего это участки, которые

производят информационную РНК, отвечает

за образование протеина, более точно

определить эту функцию не удалось. Но

возможно то, что мы способны обучаться

в течение жизни в отличии от животных,

которые обучаются в течение сенситивного

периода жизни, связано с работой РНК в

нашем мозге. Например, соловьи запоминают

все песни своего репертуара всего за 2

месяца, мы же обучаемся в течение всей

жизни и источник этого – одна из проблем,

над которой сейчас работают ученые.

В рамках краниологии (наука об изучении черепков останков животных) пытались выявить различия в мозге у предковых форм человека и у приматов, предположили, что есть какая-то количественная граница и назвали ее «Мозговой Рубикон». Предполагали, что есть мозг меньше 750-800 см3 – это обезьяны, а все, кто уже люди, представители семейства Homo. Но на заключительных этапах антропосоциогенеза ключевую роль играла не столько масса мозга, сколько структура, то мы должны показать, какие структурные изменения в мозге происходили.

На этом слайде, дальше в презентации, описаны основные быстро эволюционирующие структурные единицы мозга. Предполагается, что у современных людей и у предковых форм за выполнение сходных функций отвечают близкие зоны. Дело в том, что в исследовании мозга еще не закончен спор между локализационистами - теми, кто считают, что мозг работает как целое и может, например, в случае повреждения принимать на себя функции неповрежденными участками. Так вот, если мы будем допускать, что есть связь между участками мозга и функциями и эта связь неизменна в течении социоантропогенеза, то мы можем показать, как менялся мозг. В связи с этим увеличение мозга началось одновременно в двух очагах – нижнем теменном (у современного человека этот участок связан с движениями рук) и нижнем лобном (это значение, отвечающее за устную речь, а точнее за двигательную зону устной речи – управлением двигательными мышцами языка гортани и т.д.).Дальше формировались новые эпицентры – зоны, находящиеся в месте смыкания частей коры, регулирующих зрение слух и осязание, т.е. далее стали развиваться зоны, отвечающие за комплексную обработку данных, поступающих из вне. И, наконец, последняя по времени развития зона роста – лобные доли. Лобные доли – это сосредоточие механизмов, отвечающих за абстрактное мышление ассоциативное мышление контролирующее социальное положение в целом.

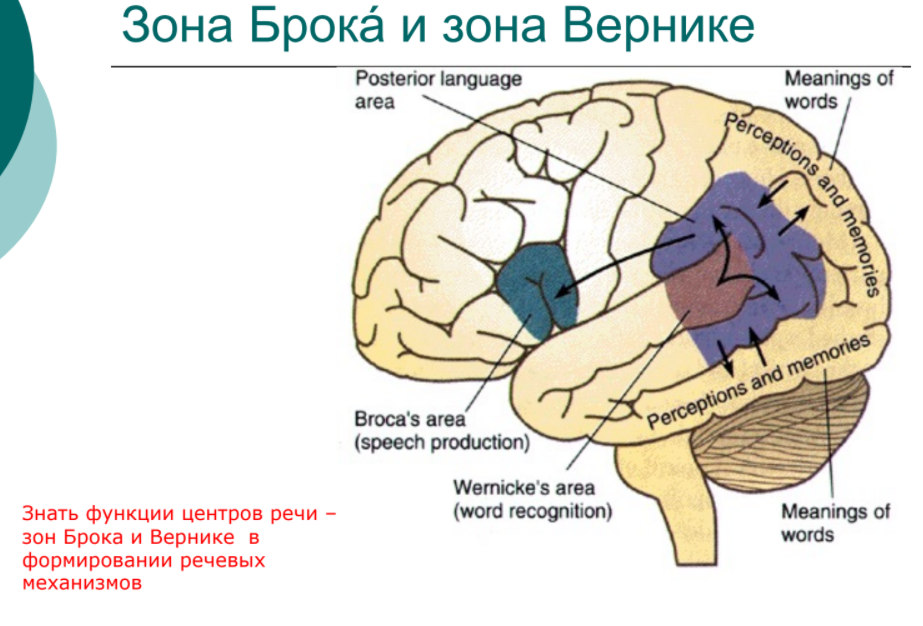

На слайде вы можете наблюдать, какие доли с какими функциями связаны. Еще один источник определения связи между участками мозга и функциями - это заболевания. Например, повреждения различных зон мозга (инсульт). Когда повреждается зона браками – речь становится не членораздельной. Также на слайдах показано, в какие исторические периоды могли развиваться функции и есть корреляция между материальными останками культур, которые свидетельствуют о развитии той или иной функции.

Обратите внимание на функцию теменной доли, которая обеспечивает самоконтроль возможность сравнения с образцом реальным и идеальным того, что мы производим, это обеспечивает функционально-трудовую деятельность, с помощью теменной доли мы ориентируемся в пространстве (это произошло в результате воздействия тепловых ударов на наших предков – теория гаминизации) этим мы отличаемся от большинства животных, наш мозг пошел по пути увеличения единиц, обеспечив устойчивость количеством элементов и связей.

Возле височной зоны находится слуховая зона, которая отвечает за переработку вербальных сигналов. Открытый на сегодня вопрос, это вопрос о связях музыкальности и языка. Были версии, что музыкальность, как способность распознавать звуковые сочетания, это один из факторов улучшающих пользование речью, однако, известно, что ряд языков вообще не тонированы, в них восприятие, содержание и передача мало зависит от тональности, есть ,конечно, и высоко тонированные языки, например китайский, но говорить о том, что для всех Хомо есть связь между музыкальностью и речью нельзя.

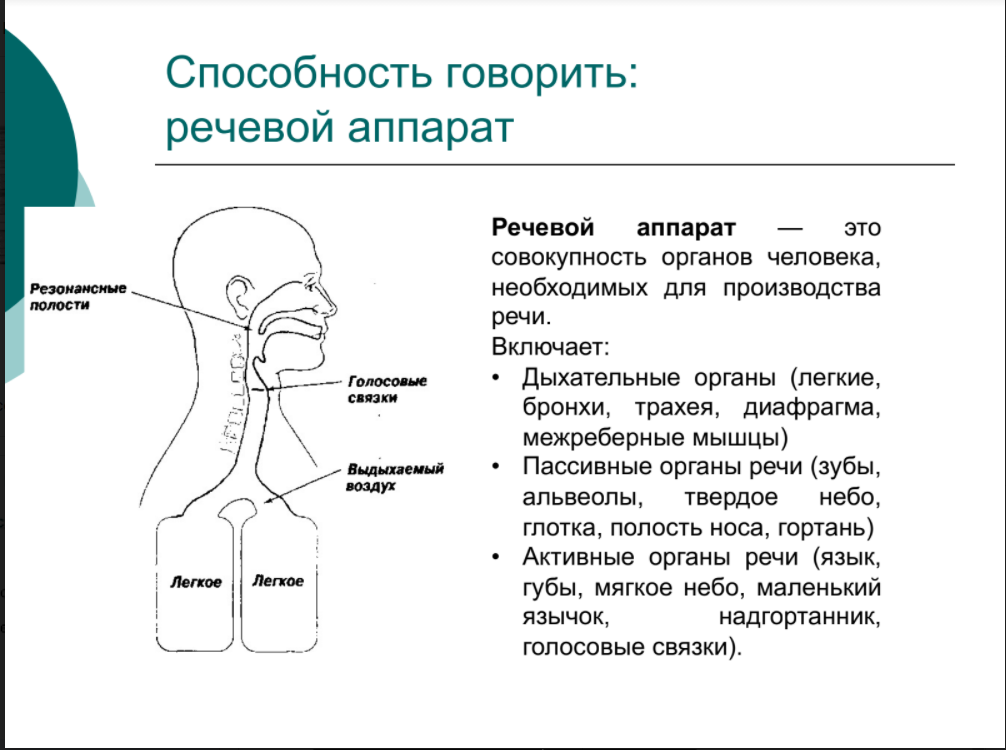

Для того, чтобы пользоваться речью, у нас есть анатомические возможности, которых нет у обезьян. Завершая разговор о мозге, я назову ряд современных гипотез: Гипотеза теплового стресса; Гипотеза экспитека(водная лысая обезьяна); Гипотеза о вспышке сверхновой звезды так или иначе повлиявшей на развитие мозга – эта гипотеза демонстрирует нам явление влияния космизации на антропосоциогенез. Также помимо космического влияния есть попытка выявить и земные факторы, например, сослаться на инверсию геомагнитного поля – геомагнитная инверсия. Считается, что в течении трех последних миллионов лет полюса Земли, как минимум, четыре раза менялись местами, таким образом, можно установить корреляцию между сменами ключевых предковых форм и самой инверсией. Рассмотрев все эти теории, можно сказать, что представления о антропогенезе на сегодняшний день весьма дифференцированы и объяснений причин такой ускоренной эволюции мозга пока нет.

И остановимся еще на одной причине – это попытка объяснить через количественные параметры способности человека. У взрослых граница ниже 800 граммов считается недостатком умственного развития, но и самый большой мозг из взвешенных принадлежал идиоту-эпилептику.

Как можно заметить масса мозга у всех не превышает верхние границы нормы, но в молекулярном строении есть отличия.

Первое это соотношение нейронов и глиальных клеток. Долгое время в науке был характерен подход нейроно-центризма, когда нейрон изучался как ключевая единица мозга, а глиальные клетки рассматривались как вспомогательные. Глиальные клетки, ну если мы представим себе нервную систему как переплетение проводов, соединяющих нейроны, то каждый из них снабжен таким отростком как аксон, который необходим для передачи электрических сигналов от нейрона к аксонным терминалям, каждая терминаль выходит в синоптическую цепь под действием химических агентов (нейромедиаторов), которые достигают рецепторов на коротком ветвлящемся отростке дендридов соседних нейронов. Вот нейроны, соседствующие друг с другом не соприкасаются, а общаются посредством этих посредников нейронов, а глиальные клетки долгое время трактовали как вспомогательные, которые окружены изолирующими материалами изолирую сами нейроны тем самым позволяя сигналу идти по нейронным путям максимально далеко. Но в результате наблюдений за глиальными клетками было установлено, что функции этих клеток куда более разнообразны и они формируют вторую сеть передачи информации по нейронам, а еще и более того помогают нейронам отращивать аксоны связывающие нейроны в сеть. И вот, гений отличается соотношением числа нейронов и глиальных клеток. У человека в норме на один нейрон девять глиальных клеток а, например, у Эйнштейна было соотношение одного к четырнадцати. Вообще, у мозга Эйнштейна очень интересная судьба. Когда Эйнштейн умер, его патологоанатом буквально украл его мозг и в течении сорока лет продавал разным лабораториям срезы с мозга Эйнштейна, но когда ему стало стыдно, он собрал все что осталось и отвез внучке Эйнштейна, а та, в свою очередь, стала собирать факты, которые были установлены лабораториями при изучении мозга ее гениального предка.

Так вот при открытии этой роли глиальных клеток, в конце двадцатого века произошла переориентация на исследование этого структурного элемента мозга и оказалось, что глиальные клетки буквально помогают процессам обучение и запоминания информации. И в будущем нас ждет революция в области новых открытий о функциях глиальных клеток.

В 2018 году в коре головного мозга были обнаружены новые нейроны, которые получили название “шиповниковые” их открыли при исследовании коры полушарий двух мужчин с нейро психиатрическими расстройствами, которые пожертвовали свои тела науке. Сделав анализ шиповниковых нейронов, оказалось, что у них очень интересные функции – они тормозят активность других клеток мозга, но тормозят избирательно. Также эти нейроны контролируют поток информации весьма специфическим образом и такие нейроны пока обнаружены только у человека, но возможно, они есть и у обезьян, но нет у мышей на которых часто проводят испытания, ошибочно полагая, что строение идентичное.

Еще один аспект в рамках современных взглядов на мозг связан с концепцией полушарной асимметрии. Ещё в XVI в. врачи знали, что у правшей центр речи расположен в левом полушарии, а относительно правого полушария (его считали более эволюционно древним) говорили, что его функции не очень понятны: оно немое, неграмотное, восточное, рудиментарное. Правое полушарие специализируется на решении пространственных задач, вот определяет ситуацию здесь и сейчас. С помощью правого полушария мы распознаём нечленораздельные звуки, правое полушарие хранит информацию об именах существительных и их коннотатах, распознаёт иероглифы, лица людей. Правое полушарие не может работать с абстрактными понятиями типа "истина"/"ложь", не способно лгать. Левое полушарие считается эволюционно моложе правого, в концепции полушарной асимметрии оно отвечает за анализ речи и её денотативную сторону. Нейробиологи предполагают, что латерация, то есть распределение функций по полушариям, закрепление преимущественно выполнение какой-то определённой функции за каким-то одним полушарием, это результат адаптации, потому что тогда мозг освобождается для решения других задач.

Вообще Е.В. Брызгалина отмечает, что сравнение мозга с компьютером сегодня не очень корректно, потому что при некоторых патологиях, скажем, про Грету Тунберг все слышали, про Ньютона, аналогичная патология, мозг работает как несколько компьютеров, не соединённых между собой. Вот нечто подобное происходит, когда возникает межполушарная асимметрия. Современные исследования действительно обнаруживают доминирование левого полушария над правым, но эта доминанта возникает не изначально у человеческой цивилизации.

Есть такое интересно предположение, связанное с возможностью исследовать лабиринты, для того чтобы понять, в какие исторические периоды доминировало правое или левое полушарие у человечества. Люди же всегда строили или рисовали лабиринты, например, лабиринт Минотавра - это вообще архетип. Вот чтобы выйти из лабиринта нужно поворачивать направо или налево, и то, куда мы поворачиваем, определяется тем полушарием, которое у нас с вами доминирует. Например, левополушарный человек, который старается двигаться прямо в лесу, неизбежно отклоняется влево. Вот старинное объяснение "леший водит". Почему влево? Потому что левое полушарие контролирует правую часть и правой ногой мы делаем более длинный шаг и поворачиваем. Вот чтобы выйти из лабиринтов - куда поворачивать: вправо или влево - выделяют правые или левые лабиринты, и оказалось, что доля лабиринтов различного типа разное в этапах мировой истории. Первый период нарастания доли лабиринтов, из которых надо выходить с работающим левым полушарием, совпадает с Римской империей и обрывается с её падением. Схожая динамика характеризует расцвет Средних веков, с середины XIII в. левые лабиринты преобладают до позднего Средневековья. Потом период слома, и опять Новое время - доминирование левых лабиринтов. Интересно, что обученные мыши демонстрируют усиление доминанты левого полушария. Около 85% людей предпочитают действовать правой рукой. Ещё раз напоминание: за работу правой половины тела отвечает левое полушарие.

Вот в последнее время накопились данные, которые опровергают традиционное представление, что праворукость - это уникальный побочный продукт мозговой специализации, связанной с языком. Вот Е.В. Брызгалина собственно отвечает на наш вопрос, потому что она сказала, что гипотеза биологов о разделении функций между полушариями уповает на адаптивность, потому что даже у рыб (сейчас приведёт примеры и вернётся к человеку) есть латерализация. Например, мы видели все на экранах телевидения, когда большой косяк рыб, чего-то испугавшись, резко изменяет направление движения: все рыбы в минуту опасности устремляются в одну сторону. Почему? Потому что их шансы спастись выше: если бы при опасности рыбы двигались хаотично, они бы сталкивались друг с другом. Все мы были в ситуации, когда, например в метро, в переходе, мы встречаемся с человеком, который идёт прямо на нас. И обычно мы легко расходимся, потому что мы делаем шаг в ту сторону, которая предопределяется доминированием у нас определённого полушария. Но если человек напротив нас делает шаг в другую сторону, он опять оказывается напротив же нас, это значит, что мы встретились с человеком, у которого полушарность отличается от нашей. Поэтому, с одной стороны, это аргумент о распространённости функциональной асимметрии у животных. С другой стороны, это аргумент, связанный с культурой, что культура влияет на доминирование, и как раз делается вывод о том, что жёсткой ориентации, возникающей биологически, не существует. Человек без компаса не может идти по прямой, потому что всегда более длинный шаг делается той ногой, которую контролирует доминирующее полушарие. Поэтому в силу более детального исследования, биологической аргументации и социального влияния, немного сейчас уходит гипотеза о том, что есть жёсткая межполушарная дифференциация.

Здесь следует заметить, что вообще-то мозг - достаточно странная структура, потому что, с одной стороны, он позволяет нам думать, а с другой, не позволяет. Как он работает? В расслабленном состоянии, когда мы отдыхаем, например в компьютере смотрим что-то интересное, мозг съедает 9% всей энергии. А если мы начинаем думать, то расход энергии на работу мозга повышается до 25% всей энергии, потребляемой нашим организмом. А теперь представим, что у нашего мозга за плечами 65 млн лет на борьбу за еду, за энергию, и мозг вообще-то за 65 млн лет привык к тому, что вообще-то завтра еда не гарантирована. Поэтому мозг категорически не будет напрягаться. По этой же причине люди, кстати, склонны к перееданию. И вот в ходе эволюции возникают специальные защитные механизмы: когда мы начинаем интенсивно работать, тут же вырабатываются специальные соединения, вызывающие раздражение. Мы сели писать домашнее задание, тут же нам захотелось есть, у нас возникает миллион дел, необходимость проверить почту - всё, что угодно, чтобы не думать. А если мы ложимся на диван со вкусной едой, организм просто приходит в восторг: он тут же начинает вырабатывать серотонин (между прочим, он только на одну молекулу отличается от ЛСД), или дофамин, или эндорфины,то есть организм в силу биологической эволюции не поддерживает интеллектуальные затраты. Как только мы решаем какую-то интеллектуальную задачу, наш мозг отключается. Это очень легко понять: выгодно иметь мощный компьютер, запустить его на 3 минуты, решить задачу и отключить, потому что большой компьютер, мощный, - большие энергозатраты. Вот в этом смысле мозгу, если мы знаем эволюцию, бессмысленно сулить какие-то отсроченные результаты: мозг не заточен работать на отдалённую перспективу. Если мы говорим "Вот, я сегодня послушаю лекцию, дальше напишу хорошую работу, а потом, может быть, я получу экзамен автоматом", это не способствует работе мозга. Мозг можно обманывать, давая обещания по поводу здесь и сейчас или использовать концепцию смещённой активности. Пример на собачках: если у нас есть собака, мы сидим за столом, едим бутерброд, перед нами он лежит на тарелке, то собака - под столом, собака хочет стащить бутерброд, но понимает, что мы её за это накажем. Что делает собака? Демонстрирует смещённую активность. Она не может оставаться безучастной, она не знает, как среагировать, и она, например, начинает чесаться. Запомните эту концепцию смещённой активности, через лекцию, на лекции по биополитике, мы посмотрим, как биологическая предопределённость смещения активности, в основе которой работа мозга, может быть учтена для анализа политического поведения людей.

То есть наш мозг оказывается в загнанной ситуации между биологическим и социальным. Соответственно, проблема мозга в том, что это обычный биологический орган, он эволюционно был создан для того, чтобы адаптироваться к среде обитания. Мозг был заточен под жизнь в пещерах, в ограниченных по объёму информационных пространствах. И поэтому вопрос о том, подготовлен ли современный человек к тому потоку информации, который мы сейчас употребляем, этот вопрос вообще открытый. Кто-то говорит, что мозг достаточно пластичен, кто-то говорит, что техногенные факторы давят на мозг слишком сильно и мы имеем очень большую вероятность ошибки в работе мозга. Поэтому один из выходов рассматривают в объединении человека с искусственным интеллектом, которому могут быть переданы некоторые когнитивные функции с оставлением за человеком того, что связано с творчеством и креативностью.

Но мы обсуждали эту проблематику в прошлом семестре, когда говорили о системном подходе. Вот эти все проблемы этического правового регулирования искусственного интеллекта и взаимодействия мозга человека с внешними интерфейсами - это тема просто нарастающая и очень важная. Так вот, завершая разговор о мозге, нужно сказать, что практически все специалисты считают, что до развития искусственного интеллекта ещё далеко, сосредоточены на исследовании и создании системы искусственного интеллекта, то есть слабого искусственного интеллекта.

И одна из проблем, которую при этом нужно решить, это вопрос о том, как мозг принимает интеллектуальное решение. Если эволюция отбирает особей для более тонкого приспособления к среде, значит, в мозге должны быть механизмы, чтобы среду предсказывать. Поэтому вопрос в том, как мозг строит модели мира. Ведь мы можем себе представить места, в которых мы не бывали, ситуации, в которых мы ещё не были. Почему обезьяна не может создать полноценную модель физического мира, в котором она обитает, хотя она существует на сотни миллион лет дольше человека? Потому что у обезьян нет единиц для описания информации об окружающем мире, а у человека этот механизм есть. Это язык. С помощью языка мы обозначаем понятиями малейшие детали окружающей среды, наших состояний. У каждого понятия висят флажки, к которому мы можем прицепить дополнительные смыслы, и создаем большую систему, которая работает ассоциативно, отсекает при помощи направленных адресов, обращений всё лишнее, и мы можем действовать не только здесь и сейчас, но и прогнозировать свои действия и их последствия. И вот роль языка в этом процессе для нас важна, поэтому мы обращаемся ко второму из запланированных вопросов - проблеме возникновения речи как канала информации.

Мы видим те смыслы, которые вкладываются в понятие коммуникация, мы видим, для чего, согласно СЕ, у социально живущих организмов возникают коммуникативные системы.

Текст со слайдов:

Коммуникация (от лат. communico - делаю общим, связываю):

путь сообщения, связь одного с другим

общение, передача информации от человека к человеку

сигнальные способы связи у животных

Коммуникация состоит в обмене информацией между индивидуумами, подающими и получающими сигналы, с использованием видоспецифических кодов, которые обычно служат жизненно важным целям (репродукция, питание, защита) и обеспечивают целостность социальных группировок у общественных животных.

Функции коммуникации у животных:

У животных, ведущих общественный образ жизни, коммуникация обеспечивает выполнение целого ряда жизненно важных функций:

1. Индивидуальная и (или) групповая идентификация

2. Обозначение иерархического ранга

3. Синхронизация физиологических процессов во время сезона размножения

4. Согласование совместных форм активности, таких как миграция и фуражировка

5. Распределение информации об изменениях в окружающей среде, таких как появление опасности или новых источников пищи

Язык - коммуникативная система, которая может состоять в качестве элементов (система полностью состоит из элементов) из разных единиц: это не только вербальные сигналы, это разные по своему происхождению сигналы. Важно, мы видим, какие коммуникации функции обеспечивают, важно, что у любого сигнала есть одинаковая структура: что в языке животных, что у человека. Посмотрите на эту структуру, вы видите, что нужен отправитель, обладающий возможностями передать в закодированном виде информацию, должен быть получатель, который имеет возможность информацию принять и декодировать, потому что он должен знать тот же самый код. И вот так работает и биокоммуникация у животных.

Текст со слайда:

Биокоммуникация – это общение животных, процесс, благодаря которому поведение одного животного влияет на поведение другого.

Несколько слайдов просто посмотрите, это разные виды биокоммуникации: тактильная биокоммуникация, химическая, звуковая в разных диапазонах длин волн, ключевая для многих видов зрительная коммуникация, термочувствительность как коммуникативный канал, в основном существующая у морских обитателей электромагнитная коммуникация. Это основные типы коммуникативных сигналов, которые животные передают, они разные, виды специфичные, разные для каждого вида, но типы, о чём социально живующие животные передают информацию, вот они на слайде.

Нам, конечно, интересна акустическая коммуникация. Нам интересны языки с точки зрения их вербального воплощения. Напоминание, не относящееся к нашему курсу, что язык - это коммуникативная знаковая система, которая обеспечивает так называемую внешнюю речь, коммуникацию, и внутреннюю речь - то, что мы мыслим посредством понятий - и обеспечивает ту самую ментальную карту, про которую мы для мозга говорили.

У любой коммуникативной системы, у любого языка множество функций.

Текст со слайда:

Функции языка:

Коммуникативная

Когнитивная

Информационная

Культурная

Исследователи животных говорят, что аналог культуры есть и у них (мы об этом подробно порассуждаем в следующую субботу на лекции по социобиологии, которая культуру животных изучала специально). Мы, конечно, отличаемся как вид тем, что у нас вот этот лингвистический канал передачи информации очень развит, потому что как и у любого вида животных у нас есть и генетический канал, по которому мы в виде материальных носителей информация передаётся от поколения к поколению, а есть лингвистический канал (так он называется в силу значимости языка, хотя там есть и вербальные, и невербальные каналы). И когда меняется генетическая информация, происходит телесная, то есть соматическая, эволюция, когда же происходит изменение в лингвистическом канале, говорят о внетелесной, экзосоматической, эволюции.

Если мы будем сравнивать знаковые системы животных и человека, то мы должны обратить внимание на ряд признаков так называемого настоящего языка. Они перечислены на слайде.

Текст со слайда:

Отличия «настоящего» языка от языка животных:

⚪ развитый синтаксис;

⚪ отсутствие жесткой связи между сигналом и поведением;

⚪ иерархичность построения;

⚪ произвольность знаков и открытость.

В первую очередь это развитый синтаксис. Вспомним, какие сложные были упражнения на уроках русского языка, когда нужно было в длинных предложениях расставить знаки препинания. Дело в том, что синтаксис устанавливает связи между понятиями, фактически точка в письменной речи или пауза в устной речи даются для удобства (да, мы помним, что любую точку можно было заменить на точку с запятой). Развитый синтаксис с возможностью практически бесконечного нарастания иерархической структуры сообщения (и, значит, открытость языковых сообщений) - это особенность человеческого языка.

На этом слайде мы можем последовательно сравнить коммуникативную систему обезьян и человека.

Ещё раз повторим, что коммуникативная система, язык как система знаков, может быть разной по структуре: может включать и вербальные, и невербальные знаки. Но вот что важно: у животных каждый знак - это отдельное сообщение. И в ходе эволюции происходило жёсткое закрепление связи между знаком и поведением. Например, есть такие низшие приматы - обезьяны верветки. У них развитые сигналы опасности. Опасность сверху - и все бросаются вниз, опасность снизу - отбор требовал, чтобы для выживания все быстро перемещались кверху и так далее. Вот у человека такой жёсткой связи между сигналами и поведением нет. Это наш плюс. Вот прозвучит сигнал опасности, мы не автоматически будем действовать: будь в аудитории, бросимся к двери, будем давить друг друга. Мы будем действовать разумно, будем соблюдать правила и так далее. Но есть и минус, потому что иногда отсутствие таких автоматических действий мешает нам, даже может составлять угрозу нашей жизни. В любом случае тот сложный вариант знаковой системы, который характеризует наш язык, он является эволюционным продолжением коммуникативных систем животных. И в этом смысле их интересно изучать для сравнения.

Еще раз обращаю внимание, что у нас есть анатомические возможности пользоваться языком. Это в первую очередь анатомическое строение речевого аппарата (слайд ниже). Вы видите, какие органы необходимы для производства речи.

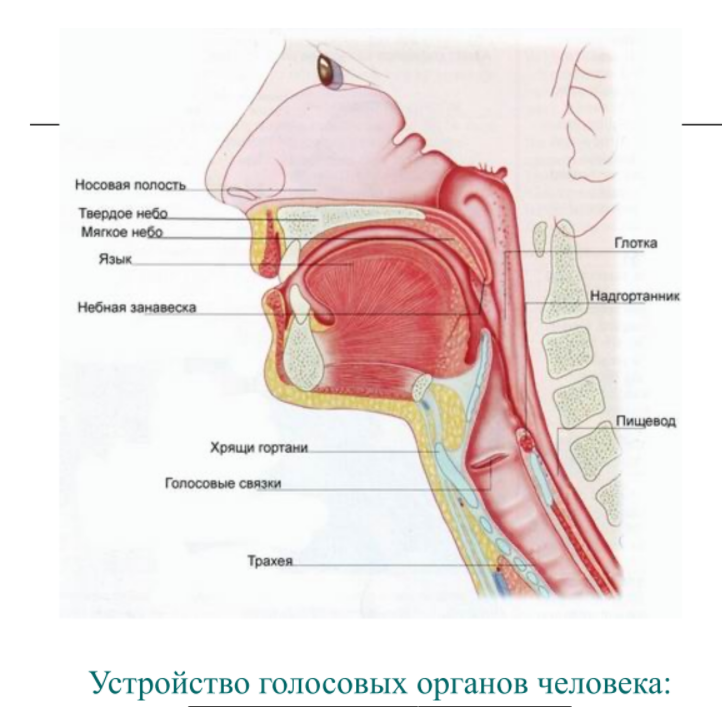

Чуть детальнее - как устроены голосовые органы человека (слайд). Какие функции они выполняют.

Сегодня генетика замахивается и на попытку найти гены, которые были бы связаны с речевыми способностями. Например, известно, что люди и приматы произошли от общего предка, но у приматов разное направление эволюции этого генного комплекса, который выделен сверху (на слайде FOXP2). Он эволюционировал как раз когда появились первые Homo sapiens, активно развивающие способность говорить.

Текст со слайда:

FOXP2 - ?

ASPM и Microcephalin - ?

Знать современные представления о соотношении врожденного и приобретенного в формировании речевых механизмов.

Этот ген был и у неандертальцев, но они не могли говорить, этот же ген обнаружен и у шимпанзе, но приматы не имеют речевого аппарата. Соответственно, недавно - в 2018 году - выяснили, что этот ген связан с обучаемостью языкам, но никаких других эволюционных преимуществ этот ген нашим предкам не дал. И поэтому если рассматривать идею с точки зрения происхождения, то можно проследить как при миграции людей из Африки, некоторые варианты этого генного комплекса начали распространяться за пределами африканского континента. И у разных людей ныне живущих - разные аллели этого гена. Поэтому сейчас исследуют, как, например, этот ген, его разновидности, его аллели влияют на пользование языком. Например, на связь между конкретными языками и генными комплексами, на связь между трудностями (дислексией, например) в освоении языка и генетикой.

Это очень уязвимые с точки зрения этики исследования. Е.В. Брызгалина поделится личным опытом. Она входит, помимо комиссии по биоэтике МГУ, в биоэтический комитет одной очень крупной научной институции. И буквально последний месяц они в режиме еженедельных переговоров обсуждают заявку исследователей на изучение генетических основ проблем с пониманием речи у подростков. И она считает, что это исследование … (какое-то, я не поняла это слово) по сути, потому что даже если будет выявлена связь между какими-то генетическими особенностями и пользованием речью, современная наука ничего не сможет с этим сделать. А генетическое клеймо на фоне генетизации общества, на фоне низкого уровня генетических знаний (“кстати, помните, мы с вами принимали участие в исследовании, скоро я скажу о результатах этого исследования, это очень интересно”), это путь к тому, чтобы появились какие-то социальные маркеры. Не умеют педагоги работать с этим, у родителей может возникнуть целый комплекс проблем, когда у ребенка, например, будет доказано наличие генного комплекса, затрудняющего понимание речи.

Это пример того, что современная наука не является этически нейтральной. От самой постановки научной проблемы до выбора методов исследования нужно проводить социо-гуманитарную, этическую и правовую экспертизу.

Но возвращаемся к анатомическим способностям пользования языком. Переломный момент эволюция языка связан не только с изменением строения гортани, как мы видели, но с формированием особых центров речи в мозге.

И первый центр, о котором мы будем говорить - это зона Брокà. Скорей всего, эта зона сформировалась один миллиона лет назад, у предков, которые жили в экваториальной Африке, когда возникло первое звено в ряду семейства homo - homo hobilis, а дальше он сменился питекантропом. Потому что к этому времени относят находки стандартизированных рубил, других орудий труда для охоты на крупную дичь. И у человека участок левого полушария, называемый зоной Брока, отсутствующий у человекообразных обезьян, связан с активной речью.

Название этого участка мозга связано с именем французского антрополога и хирурга - Поля Брока, который еще в 1860-х гг. открыл центр речи - он находится в задней лобной доле левого полушария, у левшей - в правом полушарии.

Поле Брока отвечает за моторику, за управление движениями двух рук и т.д.. Когда она повреждается, человек испытывают афазию, частичную или полную неспособность говорить и понимать речь. Почему понимать - вспомните про зеркальные нейроны (“кто не знает - расскажу об этом в конце лекции”).

В левом же полушарии у человека расположена зона Верни́ке - по имени немецкого невропатолога и психиатра, открывшего эту зону в 70-х гг. XIX в. Когда у больных поражается зона Вернике, у них сохраняется собственно речь, они могут хорошо артикулировать, издавать членораздельные звуки, но у них затруднено восприятие чужой речи, и поэтому их собственная речь, сохраняя беглость, становится пустой по содержанию, бессмысленной. Дело в том, что поле Вернике отвечает за установление связей между звуками и другими сигналами, которые, например, хранятся в памяти. То есть человек слышит сигнал и не может определить его свойство.

Эти два центра - зона Брока и зона Вернике демонстрируют четкую локализацию речевых механизмов. То есть выражение и восприятие речи разведены по разным полям и взаимосвязаны, потому что оба этих центра соседствуют с более общими зонами деятельности. Двигательным центром для центра Брока и слуховым для центра Вернике.

Речевую функцию Иван Петрович Павлов выделял в особую категорию нервной деятельности, называя ее “второй сигнальной системой”. В отличие от общей для человека и животных первой сигнальной системы, связанной с анализом сигналов внешнего мира, вторая сигнальная система оперирует со словами. Это позволяет нам отвлечься от действительности и дает возможность рефлексировать над прошлым, работать над будущим и т.д. Разные повреждения в этих зонах - это тоже интересная тема.

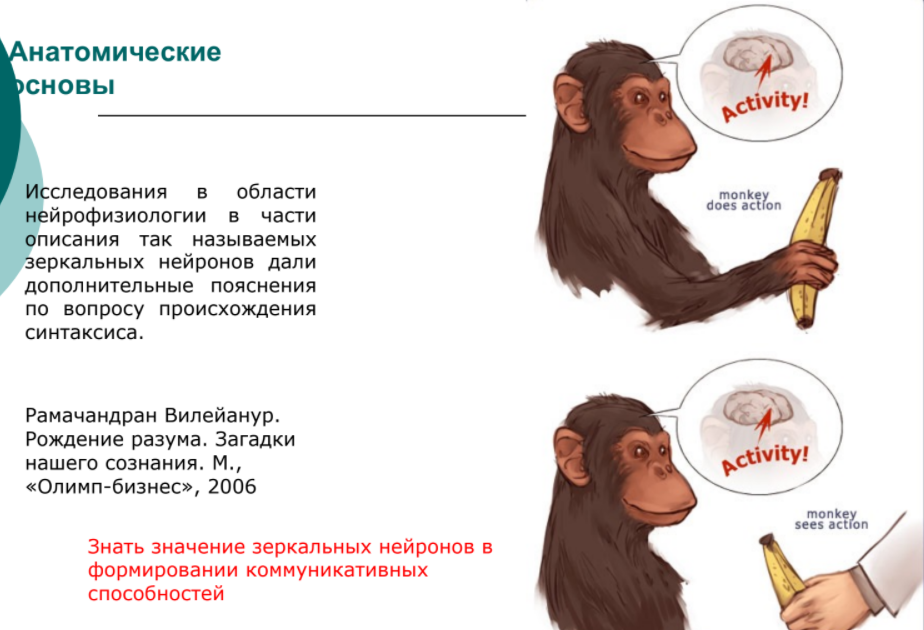

Затронем тему работы зеркальных нейронов. Потому что исследования в области нейрофизиологии дают дополнительные пояснения по поводу происхождения человека за счет анализа этих зеркальных нейронов. Они были открыты в 90-х годах XX в. и дают ответ на вопрос о том, как мы распознаем действия других людей и даже намерения, и формируем свое собственное поведение.

Дело в том, что для любого действия, начиная от элементарных актов типа хватания (“посмотрите на слайд”, ниже), до трудных навыков, например, танцевальных па, нужны зеркальные нейроны, т.к. они позволяют установить соответствие между действием, которое мы наблюдаем, и действием, которое мы производим сами. Одни и те же участки активизируются, когда мы видим, как держит предмет кто-то, и когда мы держим предмет сами.

Без механизмов зеркальных нейронов, у нас была бы сенсорная репрезентация, наглядное описание поведения других людей, но мы бы не знали, что на самом деле делают эти люди, и не могли бы повторить их действия.

Простой пример работы зеркальных нейронов - все были ему свидетелями, когда, например, вы играли с маленькими детьми, показывали ему язык, а в ответ ребенок тоже показывал язык, т.е. копировал. Вы только задумайтесь, как трудно ребенку овладеть речью: ребенок слышит звуки, он видит, как артикулируются эти звуки, он должен их сопоставить, он должен научиться управлять движениями собственных мышц рта, чтобы воспроизвести звук, и еще отдельная проблема приписать звукам смысл.

Вы только задумайтесь, как трудно возникает речевой онтогенез. Например, сейчас, в эпоху пандемии, у многих детей возникли затруднения в освоении речи, потому что в детских садах воспитатели, используя маски, не давали детям возможность увидеть артикуляционные движения при произнесении звуков. А это для детей очень важно.

Когда вы хотите запомнить то, что вы слышите, например, легко запомнить лекцию или содержание доклада, - смотрите на лектора, смотрите на говорящего. Потому что автоматически ваши зеркальные нейроны будут считывать движения губ и это намного облегчит вам запоминание.

Именно этим определяется то, что, например, мы в театре преодолеваем ограничения, связанные с языком, культурой, возникает эффект соучастия. И зеркальные нейроны, которые возбуждаются в том случае, если мы выполняем действия и наблюдаем за действием, дают вот этому взаимодействию между людьми биологическое объяснение.

Система зеркальных нейронов совершенно необходима для формирования не только речи, но и разделенного с другими людьми опыта. Именно благодаря зеркальным нейронам каждый из нас не только индивид, но и член группы.

Коррелятом нашей способности быть в группе является эмоция. Мы имеем зоны, которые, обладая зеркальными нейронами, помогают нам распознавать боль, горе, отвращение, которые переживаем не мы сами, а другие люди.

Гипотезы, которые сегодня объясняют речевой филогенез, множественны, и все собраны на этом слайде.

Текст слайда:

Гипотеза божественного происхождения языка: язык был создан божественным началом. Индийские веды (установитель имен –Бог- Всеобщий ремесленник и «господин речи»), Библия.

Гипотеза людей-изобретателей языка: язык создан людьми. Аристотель (слова- признак волнения души, впечатлений о вещи). Руссо (язык возник как результат соглашения между людьми о значении слов).

Гипотеза случайного изобретения языка: связь звуков со смыслом случайно установлена отдельными индивидами случайно, при повторении фиксировалась.

Гипотеза жизненных шумов (речь возникла на основе звуков, сопровождающих обыденное поведение).

Гипотеза звукоподражания: человек обрел язык, подражая звукам окружающей природы. Лейбниц (слова образовались благодаря стихийному инстинктивному подражанию).

Трудовая концепция происхождения языка: язык возник из звуков, сопровождающих совместную трудовую деятельность.

Жестовая теория происхождения языка: движение голосовых органов возникло первоначально как часть пантомимического комплекса – тела, рук, лица.

Не все они связаны с естествознанием. То, что имеет значительный компонент биологического материала - это, в первую очередь, жестовая теория происхождения языка.

Источников ее доказательств, а суть в том, что до любой фоносемантической структуры развивалась жестовая структура языка, два. Это онтогенез ребенка, в речи ребенка первыми должны появляться жестовые - “дай”, “пока”, “это” - указательный жест.

И второе доказательство - научение языку глухих, знаковым системам, присущим человеку человекообразных обезьян - исследование, проводившееся в Америке (супруги Аллен и Биатрис Гарднеры). При рассмотрении закономерностей в обучении, которые продемонстрировали обезьяны, выявились очень интересные черты сходства с обучением детей.

Например, обезьяны умели использовать конкретные жесты в абстрагированном и симвоическом значении. Например, жестом baby обезьяны обозначали и ребенка, и щенка, и куклу, и даже изображение в иллюстрированном журнале. Они могли использовать жесты в переносном смысле. Например, однажды служитель не давал пить шимпанзе во время уборки клетки. Шимпанзе обратилась к служителю со следующей последовательностью жестов: «грязный Джек, дай пить». Одежда Джека не была испачкана, “грязный” здесь было именно ругательство.

Обезьяны даже демонстрировали новообразования - свойство продуктивности языка. Например, впервые увидев лебедя, обезьяна назвала его “водяной птицей”, соединив два знака- «вода» и «птица». А арбуз очень известная, уже умершая обезьяна назвала “конфета-питье”. Был изобретен даже специальный жест для обозначения любимых побегов бамбука - “дерево-салат”.

Конечно, уровень владения жестовым языком у обезьян не превысил уровень 4-5-летнего ребенка. В основном обезьяны разговаривали на гастрономические темы, используя цепочки не более чем из 2-4 знаков. Наш настоящий человеческий язык дает цепочкам фонем удлиняться практически бесконечно, а обезьяна начинала повторяться.

Проводили исследования относительно понимания обезьянами смысла жестов, пытались исключить человека из научения - обезьян обучали с помощью специального прибора, где нажатие на экран выводило символ. Оказалось, что даже при этом способе научения, обезьяна повторяла структуру языка, когда на первом месте было подлежащее, потом сказуемое, а дальше несколько дополнительных членов предложения.

Так формируется язык у ребенка. И это один из аргументов в пользу того, что овладение языком имеет биологические предпосылки, т.е. пользование синтаксисом имеет сильную врожденную тенденцию, но мы должны обучиться каждому конкретному языку, потому что между языками есть разница в способах установления синтаксических связей. Например, в русском и латинском языках это форма слова, а в английском, что создает легкость для искусственного интеллекта, с теми же английскими вариантами чат-ботов, это последовательность слов.

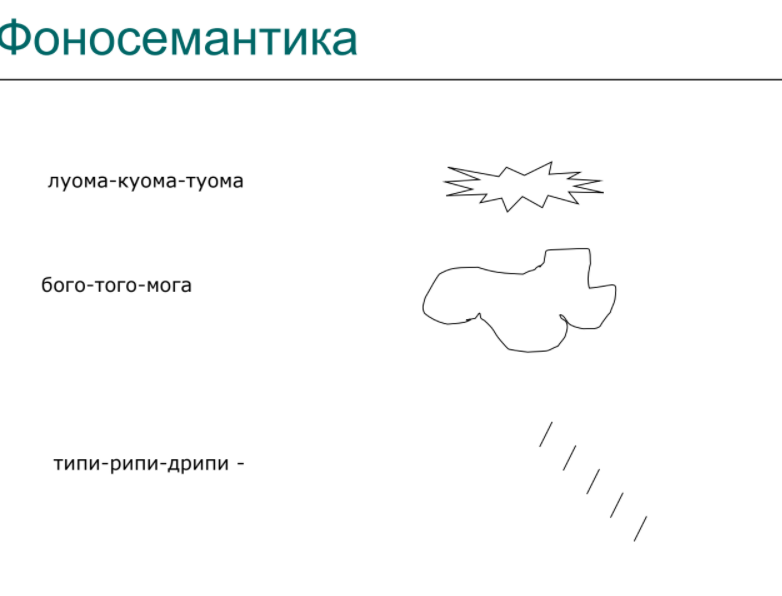

Еще одна обсуждаемая проблема относительно языка - это кодируют ли фонемы языка некоторые смыслы безотносительно к культурному содержанию. Есть две позиции, они приведены на слайде.

Текст слайда:

Проблема связи речи и слова со значением решается по-разному:

А. звук значения не несет, набор фонов далеко не всегда совпадает в разных языках.

Б. звуки речи в сознании говорящих вызывают какое-либо значение.

Биология дает аргументы в пользу связи между звуками и смыслом. Классический пример, это обозначения походок племени эдэ, когда один тип походки называется пиу-пиу, а другой бохо-бохо. Если бы у нас была возможность описать, как выглядит человек с походкой бохо-бохо, и как выглядит человек с походкой пиу-пиу, у нас совпали бы характеристики.

Мы не знаем смысла этих фонем, но есть специальные атласы, которые фоносемантика создает для того, чтобы выявить и передать знания о связи между фонемами и смыслом.

Например, можете посмотреть на левой части слайда (выше) некие фонемы, и попробуйте сопоставить эти фонемы с изображениями в правой части слайда. Большинство людей сопоставит первой фонеме второе изображение, второй фонеме - первое, третьей - третье изображение.

Поэтому, например, фоносемантика рекомендует, когда вы выбираете название фирмы, слоган для своей избирательной кампании, название своей юридической конторы, проанализируйте, какие смыслы для вашей целевой аудитории - потому что есть то, что связано с культурой, и есть то, что связано с биологией, и если вы выходите на большие целевые аудитории с разными культурами, лучше ориентироваться на биологию. Потому что на восприятие сообщений может влиять эта связка между фонемой и смыслом. Это очень интересный раздел, но у нас нет возможности поговорить про него детально.

Подводя

итоги, скажем, что на сегодняшний день

антропосоциогенез представляет из себя

очень сложный процесс соотношения

биологических и социальных факторов,

причин, которые в качестве ключевого

результата приводят к новому качеству

взаимоотношения между организмом и

средой. Это новое качество связано с

систематическим производством орудий

труда искусственными средствами

обработки. Особенность естествознания

в том, что для любого феномена, будь то

язык, нравственность, коллективный

образ жизни, или социальность как форма

взаимодействия между людьми, направленная

на поддержание целостности сообщества

все это имеет биологические основы. Где

пределы этих объяснений - это вопрос

открытый. Сегодня темпы роста

естественнонаучных знаний очень высоки,

все время появляются новые ветки. И

наука их пытается вписать в некое

целостное представление, которое пока

не создано, и непонятно, будет ли оно

создано в принципе. Поэтому огромный

объем фактов, какие-то ключевые вектора,

которые лектор обозначила в презентации,

а дальше - детализация материала, в том

числе и такая, по которой задавались

вопросы.

Лекция 3. (18.09.2021). Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в социобиологии

Ответы на тест с предыдущей лекции:

1.Первый вопрос на экране касается «Африканской Евы». Из всех вариантов ответов правильными является ответы: «базируется на анализе типов митохондриальной ДНК» и «соответствует моноцентристской модели гоминизации»

2.Естественный отбор в качестве фактора эволюции современного человека проявляется только в «форме стабилизирующего отбора». На сегодняшний день действует именно такая форма отбора.

3.Какой признак (какие признаки), с точки зрения естествознания, не позволяют отличить человека от высших приматов?

-плоские ногти

-редукция хвостового отдела позвоночника,

-развитие мимической мускулатуры

-слабо развитая обонятельная зона

-количество извилин коры больших полушарий

4. С позиции современной науки, способность пользоваться синтаксисом у представителей вида Homo sapiens:

-имеет анатомическую основу

-передается от одного индивида к другому посредством подражания

5.В рамках концепции межполушарной асимметрии, которая пытается установить локализацию определенных функций в полушариях:

6. Принципиально новое качество, приобретенное Homo sapiens в результате антропосоциогенеза - это: систематическое использование и создание орудий труда

7. Концепция «Генетического Адама»

-дает дополнительные аргументы в пользу моноцентристкой модели

-ослабляет позиции полицентристов

-работает на базе метода молекулярных часов

8.Нужно было выбрать три правильных ответа, указав характеристики человека, типичные для класса млекопитающих:

-Семь позвонков

-Диафрагма

-Вскармливание детенышей молоком

(9 и 10 вопросы в аудио были опущены)