- •Стадиальная концепция

- •Концепция ‘’Митохондриальной Евы’’

- •Возрастание роли эмоциональных, волевых и других психологических факторов.

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в социобиологии

- •1. Ориентация соцогуманитарных наук на доктрину натурализма.

- •Социобиология: проблема генно-культурной коэволюции

- •Тема 10. Социобиология

- •Значение искусства.

- •Право есть низший предел или определенный минимум нравственности.

- •Право есть требование внешней реализации этого минимума.

- •Инженерная модель

- •Пастерская, или патерналистская, модель

- •Коллегиальная модель

- •Контрактная модель

- •По данным исследования Левада-Центра 2017-2018 гг.

- •Отношение россиян к эвтаназии, 2012 год

- •Трансплантация фетальных органов и тканей

- •Ксенотрансплантация

- •Глава 6 Изъятие органов и тканей у живых доноров в целях трансплантации

- •Глава 7 Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование отдельных частей тела человека

- •Конституция рф:

- •Основы законодательства рф об охране здоровья граждан

- •Федеральный закон «о лекарственных средствах» 1998 года

- •Понятие «информированный участник эксперимента»

- •Типы медицинских экспериментов на людях

- •Самоэкспериментирование

- •Эксперименты на здоровых людях

- •Эксперименты на пациентах

- •Участие детей в экспериментах

Эксперименты на пациентах

Проблемы:

Безальтернативное принятие широким кругом пациентов патерналистской модели общения с врачом;

Пациент расценивает отказ от предложений врача как отказ от помощи. Риск не получить должного лечения существенно влияет на информированный объективный выбор;

Врач и пациент расценивают отказ как сомнение в компетентности врача;

Пациент, не понимая подлинной природы своей болезни и предлагаемой терапии, приравнивает исследование к лечению.

Если этот этап пройден, то дальше начинается клиническое испытание с начала на небольшой группе пациентов. Если оно успешно, то тогда привлекаются другие клиники. Многоцентровые исследования проводятся, лектор говорит как член этического комитета МНОЦ МГУ и видит в скольких сетевых исследованиях, причем в международных, участвует клиника МГУ.

Цель таких экспериментов – уже проверить не просто обычные эффекты – токсины, безопасность дозы, а терапевтические дозы для разных групп, для разных целевых аудиторий, для разных стадий заболеваний или сочетанные заболевание (например, когда при онкологии сахарный диабет, сахарный диабет и заболевание сердцем и так далее).

Проблема состоит в том, что мотивом для участия в эксперименте, конечно, для пациентов является улучшение здоровья. Биоэтика считает, что денежное вознаграждение не может быть этически корректным. Поэтому на этапе терапевтических экспериментов клинической стадии мотивация участия понятна. А мотивация участия здоровых требует дополнительного внимания.

Кроме того, дополнительного внимания требует и специфика российской ситуации – как мы вообще относимся к экспериментированию. Дело в том, что тотально высокий уровень недоверия к различным институциям, включая медицину, критический. А если мы говорим о пациентах, то многие боятся отказать врачу, который предлагает участие в эксперименте, так как человек опасается получить вообще никакого лечения, понимая, что врач заинтересован, делает науку, пишет диссертации и так далее. Очень часто пациенты просто не в состоянии оценить, что им предлагается, какой момент медицинской манипуляции является экспериментальным – собственно вводимый препарат или манипуляция, с помощью которой, например, доставляется в организм препарат и так далее.

Очень часто пациенты просто некомпетентны в медико-биологических вопросах и не в состоянии адекватно понять отличие рутинной терапии от экспериментальной. Плюс, многим хочется работать в патерналистской модели – доктор, я вам полностью доверяю, это считается в России нормальным. И безальтернативно принимаются пациентами все рекомендации врача без разделения на экспериментальные и на рутинные.

Участие детей в экспериментах

Проблемы получения «информированного согласия»

Терапевтический эксперимент: родители могут дать согласие на участие в эксперименте за ребенка, если лечение проводится во благо и на пользу последнего.

Нетерапевтический эксперимент: ребенку должно быть не менее 14 лет, он должен самостоятельно мыслить и быть достаточно зрелым, чтобы понять природу предстоящей процедуры, включая потенциальные опасности, не должно быть никакого насилия или взывания к чувству долга. Если эти условия удовлетворены, согласие ребенка – при наличии согласия родителей или опекунов – соответствует нормам международного права.

Дело в том, что автоматически нельзя перенести на детский организм результаты исследования, в котором участвовал взрослый.

Если мы, например, в инструкции к препарату видим: «Не применять детям до 14 лет», то это вовсе не означает, что экспериментировали и выявили какие-то негативные эффекты. Такая запись означает, что эксперименты не проводились.

Равно как и запись: «Запрещено или не рекомендовано использовать беременным женщинам, кормящим матерям и так далее». Опять же это означает ровно то, что эксперименты не проводились. И это один из вызовов для современной медицины.

Ограничение экспериментов с привлечением детей и будущих матерей уже приводит к тому, что расширяется сфера препаратов, используемых off-label, как бы вне инструкции.

Off-label therapy: этические аспекты

Офф-лейбл – использование лекарственных средств по показаниям, не утвержденным государственными, регулирующими органами, не упомянутым в инструкции по применению.

Почему об этом надо говорить? Дело в том, что само официальное определение off-label появилось только в 2016 году. Офф-лейбл основан на использовании лекарственных средств вне инструкции. И кончено, запрет на такое использование, запрет на использование неразрешенных к применению препаратов связан с необходимостью контроля безопасности лечения. Лечение должно быть эффективным, безопасным и по возможности экономичным, если мы говорим о системе здравоохранения.

Соответственно, помним, клинические испытания – оценка эффективности при данном заболевании у данной возрастной группы при определенных дозах, схемах лечения, когда уже в ходе эксперимента выбраны эффективные и безопасные.

При ограничениях с экспериментами с лечением детей, ведь все равно дети болеют (педиатрия, неонатология, акушерство, гинекология, когда воздействие идет на организм будущих мам), конечно, воздействие идет на препараты. Но разработчики препаратов не проводят исследования. Поэтому в инструкциях, в графе «противопоказания» написано «беременность, кормление грудью» и так далее.

Что с этим делать? Уже сейчас в мире достаточно критическая ситуация. По данным, озвученным главным педиатром Минздрава, до 75% лекарств в педиатрии применяется не по инструкции. В неонатологии до 90%. 95% лекарств, которые используются для терапии беременных – это тоже off-label терапия. Это глобальная мировая проблема.

Понятно, что в 30-50% случаев возможны побочные эффекты. Это вот та граница, перейдя которую препарат становится разрешенным. В 0,3% случаях даже возможен летальный исход.

Чаще всего детям off label назначают антимикробные препараты, антибактериальные, противовирусные. Здесь тоже есть разница между странами. Например, в России фторхинолоновые антибиотики запрещены в детской практике. А в Израиле, во Франции, во многих странах они разрешены. Есть ситуации, которые обусловлены жизненными показателями - вот здесь зона ответственности врача. Врач понимает, что он в любой момент может быть привлечен к ответственности за то, чтоб использовал off label терапию, даже если это решение консилиума врачей.

Если вы немного следите за публичным пространством, уже достаточно долго длится конфликт с одним из наших ведущих трансплантологов Михаилом Михайловичем Каабак. Он уволен из Национального Центра здоровья детей за то, что он применял препараты off label не по схемам, рекомендованным Минздравом, потому что это был единственный врач в нашей стране, который мог проводить пересадки органов детям маловесным до 10 кг при хронической почечной недостаточности. Другие врачи таких детей отправляют на диализ, говорят, что надо вырасти и набрать вес, но дети на диатезе вес не набирают.

Беременным off label назначают чаще всего средство против повышенного давления, то есть антигипертензивные средства. Нет ни одного хорошего последнего поколения антигипертензивного средства, которое производителем рекомендовано для беременных, то есть здесь врачи подбирают фармакотерапию в общем для исхода.

Это этическая дилемма. Если перейти на эксперименты с беременными, то кто должен стать участником таких экспериментов? Какие женщины должны рисковать здоровьем своего будущего ребенка для того, чтобы эти знания получить? Это очень серьезная проблема, которую обсуждает обширная литература.

Обсуждение проблем экспериментирования, конечно, нарастало в пандемию. На слайде видно ссылку на результаты 2-х летнего углубленного исследования этических вопросов, связанных с экспериментированием в чрезвычайных ситуациях. Это документ самого авторитетного биотического фонда Наффилдского совета по биоэтике. Здесь есть и правовые вопросы, если интересно, рекомендую и даю информацию и о своей статье, которая была опубликована в прошлом году.

Обсуждение охраны прав человека вот в таких критических ситуациях для медицины должно держать в фокусе биоэтические принципы как ориентиры, но в каждом конкретном случае соотношение индивидуального и коллективного должно проясняться.

Причины нарастающего внимания биоэтика к экспериментированию представлены на слайде. Как раз обращаю внимание на то, что сейчас медицина сложна и различие между экспериментальным и чисто терапевтическим сложно провести. Также существует проблема справедливого доступа, которая очень сильно актуализировалась в пандемию.

В мире действуют разные механизмы для контроля соблюдения биотических норм :

биоэтические комитеты

национальная лотерея,

профессиональное участие в экспериментах,

запрет на определенные виды исследований.

Это и биотические комитеты, как в нашей стране. В Латинской Америке я видела, как работают национальные лотереи. Представляете, человеку приходит письмо по почте о том, что он выбран как участник эксперимента, здоровый доброволец с просьбой явиться в такой-то медицинский центр. А дальше все как ситуация выбора присяжных, человек должен явиться, может объяснить, почему он не хочет. В Латинской Америке очень высокий спрос на справедливость, поэтому такой механизм в Латинской Америке объясняется тем, что результаты экспериментов нужны всем людям. Все независимо от статуса должны поровну делить возможные риски и бремя медицинских экспериментов.

Эксперименты над животными.

Почему вообще возникает проблема регламентации экспериментов над животными? Потому что эксперимент для животных всегда мучительны, они не могут дать добровольное информированное согласие и, конечно, наблюдения за страданиями животных, вызванными вследствие эксперимента, это сильная моральная травма для экспериментатора.

Эксперименты над животными со стороны общества воспринимаются крайне неоднозначно. Существует позиция общественных организаций, которые требуют полностью остановить экспериментальную работу над животными. Часть из них радикальна, они нападают на лаборатории, на экспериментаторов, а часть просто ограничивается протестами. Есть организации, которые занимаются просветительской деятельностью, в том числе по защите экспериментальной работы над животными.

Приведу вам один из недавних примеров, когда в 2014 году была гражданская инициатива с обращением к депутатам с требованием запретить эксперименты на животных в Евросоюзе. Но это было отклонено, так как современная наука не может обойтись без экспериментов на животных, поскольку использование любых моделей компьютерных или фрагментов тканей вместо целостных организмов неадекватно с точки зрения достоверности. И переход к экспериментам на человеке, минуя фазу экспериментов на животных, может привести к серьезным последствиям вплоть до потери жизни испытуемым.

Представлены также общественные организации, которые пытаются защитить экспериментальную работу. То есть помимо позиции самих ученых, которые, конечно, осознают, что без экспериментов наука не может развиваться. Эксперименты над животными необходимы. Всего 10% результатов фундаментальной науки получают на моделях, а 90% в результате экспериментов над животными.

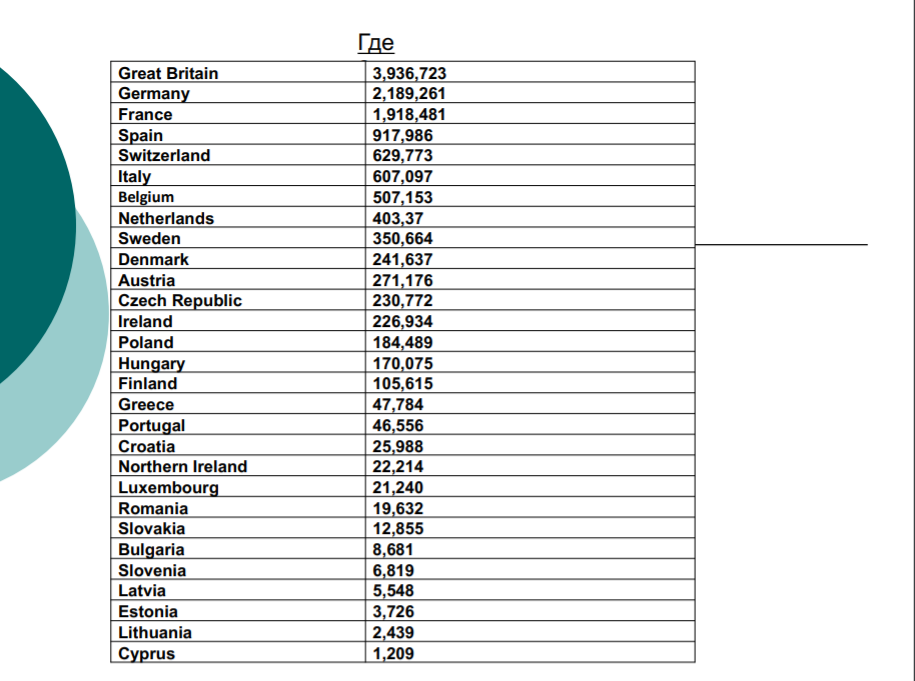

Эти организации, что представлены на слайде, этически в передний план дискуссии выходит Великобритания, кстати лидер по количеству использованных для экспериментов над животными.

Felasa - это европейское объединение специалистов по работе с животными, Россия входит с 2011 года. В Российском отделении это организации работают и руководят коллеги из МГУ, в том числе Владимир Сергеевич Попов, один из лучших специалистов в РФ именно по экспериментированию с животными.

Был проведен анализ публикаций, то есть какие публикации в биомедицине сделаны по итогам экспериментирования с животными или с какими-то моделями. Как я уже говорила, всего 10% результатов фундаментальной науки получают на моделях, а 90% в результате экспериментов над животными.

Соответственно, для развития науки при минимизации неприятия со стороны общества ученые заинтересованы в том, чтобы налагать на себя добровольно обязательство по соблюдению аттических стандартов. Один из недавних документов это Декларация Евросоюза, документ, который регламентирует научную работу с животными. Интересно, что в этом документе есть положение об обязательности публикации статистической информации о том, с какими животными, в каком количестве манипуляций, страна экспериментирования.

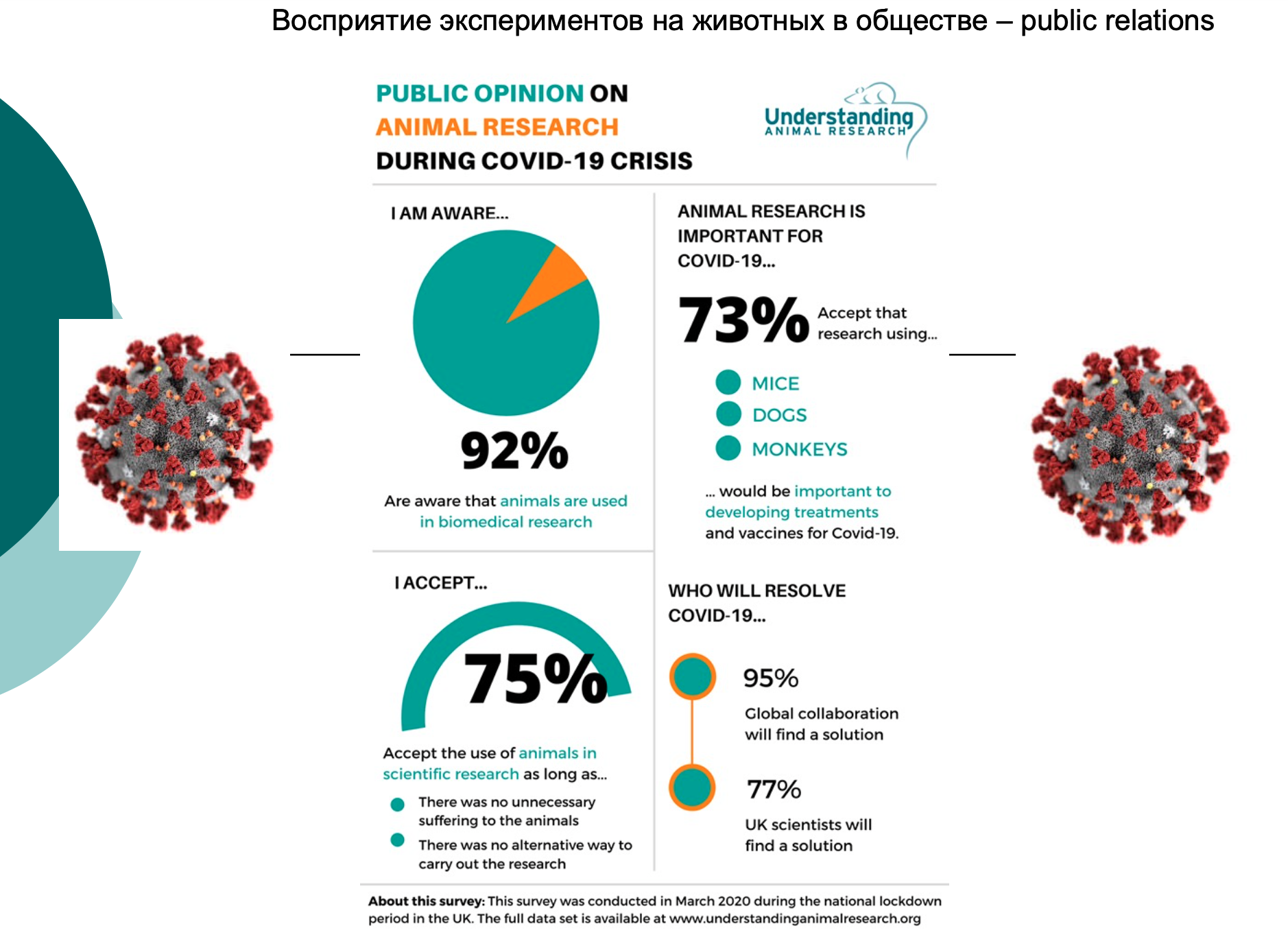

Ковид стал фактором изменения отношения к исследованиям на животных. К внедрению новых лекарств мы все относимы на фоне ковида очень позитивно. А ограничения тормозят этот процесс. На слайде видно результаты опросов людей как раз в Великобритании, абсолютное большинство поддерживает эксперименты на животных, считает, что проведение терапии на людях должно базироваться на результатах экспериментов на животных.

Соблюдение стандартов - это не только путь к признанию значимости экспериментов и поддержки общества, но и путь к качественной науке.

«Good practice» - надлежащая (или добросовестная) практика – культура работы с лабораторными животными, принятые в профессиональном сообществе.

Как устанавливаются стандарты?

1. Признанные на международном уровне руководства:

а. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. The national academies press Washington, D.C. Eighth Edition, 2010

b. FELASA Recommendations for health monitoring of rodent and rabbit colonies (2015)

2. Научные публикации – обязательный полное представление источников (systematic review) по используемой модели

3. Сложившиеся в лаборатории (на факультете, в университете) хорошие традиции

Дело в том, что, если вы работаете не по стандартам, например не имеете стандарта о том, как взять животного кровь, а стандарт подразумевает минимизацию страданий, потому что изменение биохимического фона как ответ на страдания может стать фактором меняющим результаты эксперимента., поэтому минимизация страданий животных, их комфорт важны, даже использование не той подстилки в клетках приводит к тому, что результаты не воспроизводимы. Нет статистики - нет достоверности.

К сожалению, в России мало думают об условиях содержания животных, все считают, что животные страдают в ходе эксперимента, на самом же деле самый серьезный источник страданий - это стресс, получаемый животными при неправильном содержании. Поэтому общество как заказчик и бенефициар научной деятельности должно понимать важность значения экспериментов, которые приносят пользу, и, конечно, они должны соответствовать этическим стандартам.

Хороший пример, как вообще наука открывается обществу, - четыре вивария, кстати английских, которые открыли в режиме трансляций с видеокамер свои лаборатории. Они записывают процедуры, вы можете пройти на сайты этих вивариев и посмотреть, как это проходит. Виварий - место, где содержатся лабораторные животные, где проводятся эксперименты.

Помните, мы с вами говорили о гражданской науке. Так вот, один из примеров. Ученые поняли, что мыши как животные, которые в природе никогда не выдают свою слабость, в присутствии экспериментатора не показывают, что они заболели, а в некоторых случай это важно увидеть. Поэтому экспериментаторы ушли из лаборатории , поставив камеры. Надо проанализировать эти записи, чтобы выявить, когда животное заболело после введения какого-то вещества/ препарата. Вот.

К этому анализу записи с камер привели добровольцев, так как процесс в несколько часов.

Общественность сейчас широко привлекается к тому, чтобы увидеть своими глазами и даже поучаствовать в экспериментировании.

Однако есть и плохие примеры. Известный гамбургский инцидент 2019 года.когда одна частная лаборатория, выполнявшая исследования по заказу экспериментировала с обезьянками, одна из сотрудниц на мобильный телефон сняла как там проводятся эти эксперименты и выложила в интернет. Все общественность буквально рухнула и были очень длительные последствия.

Сегодня прозрачный мир и исследователи понимают, что если они не будут соблюдать стандарты,это повлияет и на результаты (нельзя делать качественную науку некачественными методами), и на информационное публичное пространство.

Вот очень важный момент. В первую очередь ответственность за экспериментирование лежит на самом экспериментаторе, а не на его начальнике, техническом персонале или этическом комитете. Исключительно на самом исследователе. Поэтому биоэтика и правовые основы преподаются на всех биологических факультетах. Именно исследователь объясняет руководству и этическому комитету дизайн эксперимента, продумывает его, дает инструкции техническому персоналу.

Вот последний отчет за 2017 год:

Есть разговоры, что чем жестче правила работы с животными, тем меньше проводится экспериментов и создается противодействие науке. Цифры показывают противоположное. В топе находятся страны, лидирующие по жесткости законодательства обращения с животными. Жесткое регулирование имеет следствием качественную науку.

РФ находится по количеству экспериментов с животными находится где-то на уровне Австрии, однако по количеству опубликованных работ, статистика не в нашу пользу, поскольку у нас нет культуры работы с лабораторными животными.

Как вы видите сейчас большинство исследований (сейчас эти исследования генетические) проводятся на мышах. Есть интересная тенденция, что все больше экспериментируют с рыбами из соображений этики и экономии.

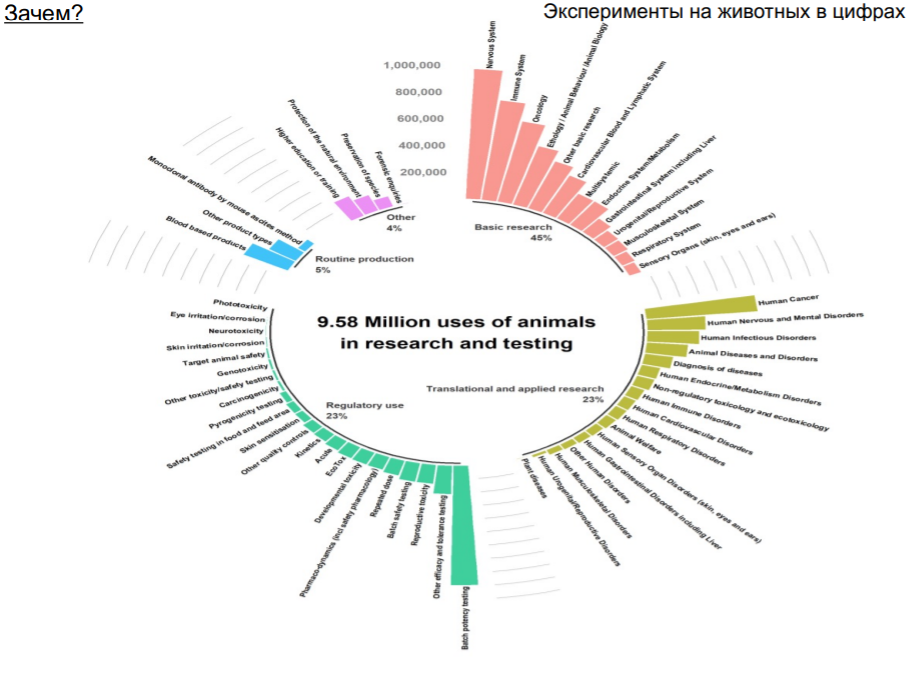

Для чего экспериментируют с животными. В отчете 5 основных направлений и 45% исследований - это фундаментальные исследования. Многие считают - что основное количество исследований - это фармацевтика - доклинические испытания, хотя их только 23%.

Не попадайтесь на маркетинговые уловки, если говорят, что препарат не проходил исследования на животных. Многие производители говорят, что отказались от жестоких экспериментов, однако это далеко не всегда так.

Например на слайде коту на роговицу глаза капают шампунь и смотрят через какое время роговица глаза разрушится. Тестирование самого готового препарата могут не проводиться, однако все компоненты обязательно проходят тестирование. Поэтому это все скорее маркетинговая уловка.

Мы с вами сказали как нормы должны соблюдаться. Теперь скажем о том, какие это нормы.

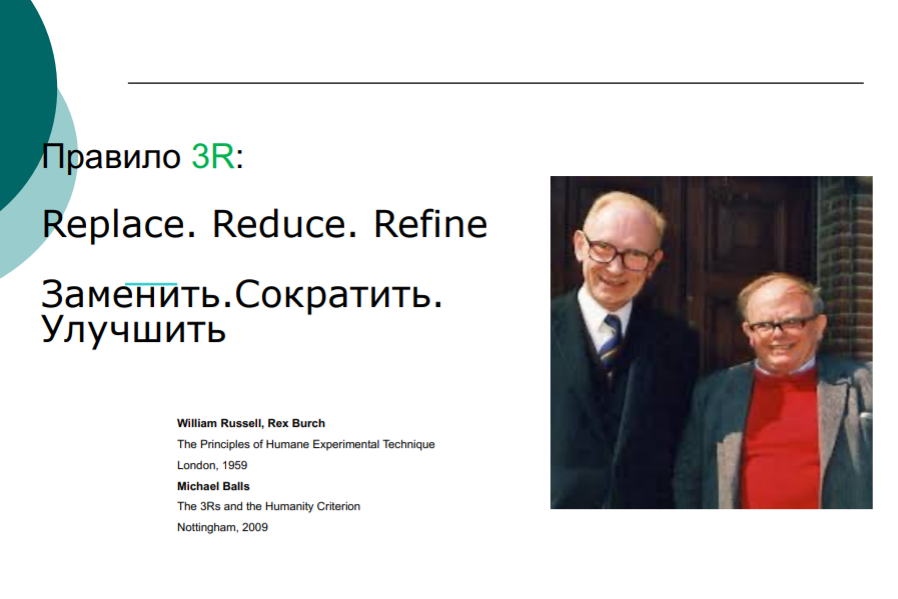

В экспериментах на животных действует правило трех R со слайда.

Речь идет о том, что исследования на животных надо заменять исследованиями на моделях где это возможно, и издаются пособия, в которых указывается в каких случаях какая модель дает наиболее релевантный результат, но таких моделей немного.

Замена означает, что если можно заменить более организованное животное менее организованным, это нужно сделать (к вопросу об увеличении количества рыб). Сокращение - сокращение количества животных до необходимого минимума, по этому поводу тоже есть пособия в которых указывается для какого типа эксперимента достаточно какого количества животных для достоверности результата. Улучшение - это значит повысить качество, с одного животного взять максимум информации, чтобы не мучать лишних.

Теперь о правовых нормах, вот слайды о регулировании биомедицинских экспериментов в США и Канаде, Евросоюзе и РФ.

Хочу обратить ваше внимание на вот такой момент. Сейчас в публичном пространстве много говорят о том, что системы регулирования экспериментов и системы внедрения экспериментальных технологий ИИ недостаточно. У нас в конституции провозглашены некоторые общие принципы, у нас есть этический кодекс разработчиков, а вот третий уровень у нас юридически не обеспечены. Все этические комитеты которые есть не имеют юридической обязательности. Их создает само академическое сообщество, пытаясь сделать их независимыми. Как площадки для того чтобы экспериментатор получил поддержку и был уверен, что он не нарушает норм. Мы подсказываем что можно улучшить в эксперименте, чтобы соблюсти все требования. Эта работа исключительно добровольная и не профессиональная.

На слайде вы видите какая информация необходима для предоставления в биоэтическую комиссию.

Лекция 14 (18.12.21). Группа 2. Тема 14. Тренды науки 21 века: проблемы и перспективы.

Организационная часть по поводу экзамена:

Сначала я вас ознакомлю с предложениями преподавателей по порядку проведения экзамена, потом предложения направят руководству учебного отдела юрфака и когда получим утверждение, будут размещены на гугл-диске. Правила одинаковые, если экзамен будет в аудитории или в зуме.

Бонусный тест: не повлияет на общее количество баллов, переводимых в оценку по итогам работы в семестре, но позволит набрать дополнительные баллы.

Отчетность – экзамен. Параметры по шкале перевода остаются без изменения. Итоговые результаты по работе в семестре от преподавателей – в понедельник, 27 декабря. До 6 января время подумать. Варианты:

1) Кто работа в течение семестра и набрал баллы для оценок удовлетворительно, хорошо или отлично, можно принять результат, оценка будет поставлена по баллам и можно не ходить на экзамен

2) Если сдаете экзамен: набрали баллы, но оценка не устраивает, тогда сдаете экзамен и оценка только на основании экзамена без учета работы в семестре. Или кто не набирал баллы, тоже только по результатам.

Сообщить о решении старосте до 6 января. И староста отправляет итоговую ведомость, сдает ли студент экзамен или оценка по итогам работы в семестре преподавателю. Пометки напротив фамилий каждого студента.

Как проходит экзамен? Письменный. Дистанционно или в аудитории. Дату определяет учебный отдел. Экзамен в один день у всех групп одного преподавателя. Будет и преподаватель семинаров, и лектор (ЕВ). В день сдачи экзамена экзамен начинается в 10 утра. В расписании экзамены групп быть разведены во времени: 10, 12, 14. Но все, кто сдают экзамен, приступают к экзамену в 10 утра. К 10 утра старосты должны сообщить, есть ли в группе студенты, которые по мед показаниям не будут сдавать, чтобы этим студентам была проставлена неявка и порядок сдачи будет потом определять учебная часть. В 10 утра в дату экзамена на почту группы будут направлены вопросы, индивидуально назначенные студентам. В течение 60 минут, можно заранее создать файл, чтобы сэкономить время, студент пишет ответ на вопрос. Если нет технической возможности писать в электронном виде, почитайте, что делать.

С 10 до 14. Если последний экзамен в группе назначен на 12. Если экзамен на 10 и на 12 в этот день экзамена нет, время окончания экзамены – 12. В это время преподаватели будут в зум аудитории. Ссылка в расписании вашего факультета. Любой студент в это время может присоединиться к конференции и задать свои вопросы. По окончанию написания работы к конференции должны присоединиться те, кто писал экзамен. Если начало в 10, то в 11 отправка работ, до 12 проверят, в 12 можно подключаться тем, кто сдавал экзамен в этот день. Объявят результаты проверки работ по критериям, которые изложены в этом документе. Работы будут оцениваться во стандартной шкале. Те, кто сдают экзамен будут получать оценку только по результатам проверки письменной экзаменационной работы.

Сроки и порядок ликвидации задолженностей определяются учебным отделом вашего факультета. Доп материалы не потребуются. Формат определяет факультет. После уточнения формата экзамена и подтверждения, что предложения приняты руководством учебного отдела юрфака, информация будет размещена на гугл диске.

Если подключаетесь в зум конференцию после написания работы, преподаватели могут задать дополнительные вопросы. Подключаться с видео и аудио.

Экзамен проводится по вопросам, которые даны в начале семестра в программе курса. В программе курса есть раздел: экзаменационные вопросы.

—----

Злата

—---

Алан

—---

Мы уже живём в мире, где наша генетика – арт-объект. На слайде – художница, создаёт портреты незнакомых людей по методике суд медицинского ДНК фенотипирования. Собирает фрагменты ДНК людей и на основе генетического анализа создаёт трёхмерный портрет, печатает его на 3д принтере, и вы видите внешность владельцев ДНК.

Сегодня ген инфа позволяет определить пол, цвет глаз, волос, расу, общие черты внешности. Когда выбрасываем мусор мы не задумываемся, что на нём остаётся наш генетический материал

Это персональные данные с юр точки зрения. Но в обыденной жизни люди не задумываются об этом, «чёрное зеркало» в этом плане уже во многом реальность.

Или перенесите на себя ситуацию Анджелину Джоли. Её родственницы по женской линии тяжело уходили из жизни из-за онкологии. Медицина знает, что рак груди или рак яичников связаны с мутацией в медгенном комплексе (я хер знает как это записать). И Анжелина провела несколько операций, она рассказывает, как пришла к идее превентивного вмешательства, что она чувствовала.

Представьте, вместо того чтобы спрашивать «какой диагноз у моего ребёнка», вы будете спрашивать: «доктор, чем может заболеть мой ребёнок при таком геноме?»

Соотв., с развитием естествознания придёт новое понимание человека. Оно не всегда будет совпадать с мнением интеллектуалов прошлого. Если раньше человек был «высшим», то сейчас индивидуальность связывают с биологией, с процессом адаптации. А предназначение человека трактуется как выживание и размножение

Развитие науки описывает положительные и отрицательные стороны человека. Вспомним эгоизм. Как социобиология его объясняет? Гораздо труднее объяснить предпосылки альтруизма, самопожертвования, сотрудничества.

Эволюционная концепция сегодня прилагается к разным сферам, например, поведение людей в сложных эконом системах. Ожидается появление новых политических моделей, построенных на новых знаниях о природе человека.

Следующий вопрос – где будет развиваться наука

Останется ли она прерогативой стран Запада или Азия поглотит науку? Науку мы рассматривали как продукт западного общества. Китай тоже утверждает, что хотят развивать науку. Но эксперты считают, что смещение центра развития науки в Азию возможно при отказе Азии от некоторых культурных традиций, например, преклонения перед авторитетом. Тогда развитие получит не только наука, но и общ-полит жизнь. Если власти этого не сделают, то азиатские страны может постигнуть судьба Японии: она ведь просто идёт по течению. Достаточно комфортный уровень жизни, нет инноваций, инновации перекупаются из других стран

Обратите внимание на Индию – очень мощные математические традиции. Может оказаться в будущем таким центром развития (нежели вечный соперник – авторитарный Китай)

Мы вышли на ещё одну тему – «Наука и власть»

На слайде цитата Уинстона Черчилля: «Учёные дб доступны по первому требованию, но не наделены властью».

Почему работы учёных часто не востребована у политиков?

Во-первых – изменение статуса знаний. Мы говорили о развитии профанного знания – знания обычного человека о том, какие тех предложения научных достижений будут востребованы. И + в 21м веке цели науки явно определяются внешними факторами. Внутренняя логика развития – на второй план. Внутренняя логика – когда учёный решил проблему и знает куда идти дальше. А сейчас среди факторов развития науки – внешние факторы. И соединение внутренних и внешних факторов – не реальная перспектива, тк требует очень больших инвестиций, демократических отношений между структурами бизнеса и гос-ва, научных исследований, инф технологий, требуется обеспечить высококлассными преподавательскими кадрами. Такое функционирование науки сегдня невозможно, тк нет ресурсного обеспечения. Поэтому ещё долго сохранится тренд на самостоятельное развитие науки через коммерциализацию научных разработок.

Уже современная наука в опр. степени коммерциализированна. Достижения чаще всего становятся товаров. Коммерциализация заставляет учёных работать в рискованных областях – дизайнерские дети и тд. И это требует развития законодательственного регулятива в области этики и права.

Отношения к науке на однозначны. Отношение части студентов к курсу мб связано с фигурой учёного в современной России. В России особое отношение – с одной стороны, учёный – фанатик, за мизерную плату сидящий в лаборатории или бездельник, требующий денег за ненужные эксперименты. Поэтому многие думают, что в науку лучше не погружаться.

Картина мира предполагает, что современная наука, как и искусство – малопонятно. И часть людей объявляется безумными.

Мы балансируем на грани веры в науку: очень надеемся, что учёные найдут средства лечения, создадут вакцины и сомневаемся в этом.

Отношение к науке меняется в век тотального интернета. Создаётся запрос на хипстерскую науку – небольшие фрагменты науки, нарезанные в ТикТоке или опр. программах для смартфонов. Быть учёным сегодня – это значит открываться, выкладывать фотки в инсту. И образ дружелюбной науки вместе с трендом развития гражданской науки разрушает границу между научным и ненаучным знанием.

Когда растёт вовлечённость граждан в производство знаний… (прервалась запись)

…тренд на ускорение приращения научных знаний при привлечении потенциала-не эксперта.

Наука и образование

Посмотрите, как человечество себя занимает. И в этих занятиях слабеет связь с наукой. Наука отдаляется от наглядности, образ меняется на постнеклассический. Ненаучное и научное начинает очень сильно плыть. Посмотрите курс на платформе «Курсера» - вы видите список самых популярных курсов того года. Первая и пятая позиция – названия этих курсов не привязаны к наукам конкретным. «Наука о благополучии» - нас ведь делает благополучными много вещей, не обязательно привязанных к науке. Это мб и финансовая грамотность, и в-сть управления стрессом, и коммуникации. Или пункт «научитесь учиться» - вот эти мета-предметные компетенции, позволяющие овладеть любым знанием.

С другой стороны, очень конкретные востребованные знания и навыки – программирование для всех. Плюс на Курсере есть такая штука – «массовый автоматический анализ паттернов учащихся». Система, подобная «Гугл Аналитик». Если проходите курс на Курсере, он анализирует ваше учебное поведение. Сколько секунд тратите на задания, с каких начинаете, с кем общаетесь. Когда несколько тыс. человек – преподы сами задания не проверяют. И массовый автоматический анализ формирует ваш цифровой профиль, который с удовольствием покупают заинтересованные лица.

Это одновременно и величайшая в-сть, и источник величайших угроз.

Ещё проблема на базе Курсеры. Для кого этот ресурс? Для мотивированного и самостоятельного образования. Таких немного. Без дисциплинарного принуждения быть в аудитории не каждый готов. Поэтому все форматы образования с в-стью компьютерного доступа в любой удобный момент каким-то зафиксированным лекциям и материалам – такое образование будет дешеветь. А человеческое (лицом к лицу) будет дорожать, ведь именно оно транслирует «человеческое в человеке» - этические нормы, гуманность, человеколюбие. Я старалась донести именно такой облик культуры и науки.

По мере развития ИИ некоторые области знаний и навыков станут не востребованными. Например, компетенции в области иностранных языков заменять автоматические переводчики, прогнозируется развитие массового интеллекта вещей, когда устройства могут освободить вас от части операций рутинных. А что будет делать человек? Это потребует развитие soft skills навыков – саморазвития, самозанятости. Научение этому – одна из задач, к которому образование не очень готово. Но мы на курсе пытаемся это развивать. Задайте себе вопрос: «готов ли я сам себя развивать для достижения высокого и стабильного уровня жизни? Чем себя занять? Готов ли развиваться без принуждения к освоению знаний?»

Мы все перед лицом эволюционного вызова: наука взламывает природу человека, я пыталась об этом рассказать. И у нас есть только 2 альтернативы: либо принять вызов и искать пути, чтобы пройти, не допуская серьёзных опасностей. Не включать перед наукой красный, но и не включать зелёный: надо включить мигающий жёлтый. Вы знаете ПДД: ехать можно, но впереди опасность.

Конечно, можно и отклонить эволюционный вызов, прилечь рядом с обезьяной

—---

Тренд на ускорение приращения научных знаний при привлечении потенциала неэкспертов.

Не могу не сказать о связи науки и образовании.

Посмотрите, это реальное объявление, которое показывает, как человечество себя занимает. И в этих занятиях вообще ослабевает связь с наукой, наука отдаляется от наглядности, становится малопонятной, слишком абстрактной, образ науки меняется на постнеклассический.

Посмотрите на примере популярных курсов платформы Courserа. Посмотрите на первую и пятую позицию, вы видите, что темы не привязаны к конкретной науке. Например, наука о благополучии, нас ведь делают благополучными масса вещей, не связанных с наукой, например, финансовая грамотность, возможность управления стрессом и то, что связано с коммуникацией. Научитесь учиться - это метапредметная компетенция, которая может помочь овладеть любым предметом.

А с другой стороны очень конкретные навыки - программирование для всех или машинное обучение. На курсере есть массовый автоматический анализ паттернов обучающихся, это система подобная гугл аналитик, которая анализирует ваше обучение - сколько секунд тратите на занятие, приступаете сначала к легким заданиям или сложным, с кем общаетесь. Также когда на курсе, когда учится несколько тысяч человек, то преподаватель сам не проверяет задание, формируется такая сеть преподаватель второго эшелона. И, например, массовый автоматический анализ касается того, как вы оцениваете себя и других людей, и формируется ваш цифровой профиль, который покупают заинтересованные лица. Это одновременно и величайшие возможности, и величайшие угрозы.

Еще одна проблема на примере Курсеры - для кого такой ресурс? Ясно, что для мотивированного и способного к самостоятельной организации образования. Таких немного. Без дисциплинарного принуждения быть в аудитории не каждый готов, поэтому все форматы компьютерного образования с возможностью доступа в любой удобный момент к каким-то зафиксированным лекциям или материалам будут дешеветь. А образование лицом-к лицу будет дорожать, потому что именно такое образование транслирует человеческое в человеке, этические нормы, гуманность, человеколюбие.

По мере развития искусственного интеллекта значительный пласт не только знаний, но и навыков окажется невостребованными, например, компетенцию в области иностранных языков заменит автоматический семантический переводчик. Прогнозируется развитие массового интеллекта вещей, когда технические устройства в вашем доме, общаясь между собой, могут освободить вас от рутинных операций. Тогда возникает вопрос - что будет делать человек? Это потребует развитых софт-скиллс навыков (саморазвитие, самозанятости). Научение этому - одна из задач, к которому образование не очень готово, но преподаватели подразумевают.

Задайте себе вопрос - готовы ли вы себя занять при достижении стабильного высокого уровня жизни? Чем себя занять? Готовы ли вы развиваться без принуждения к освоению знаний?

Сегодня мы все перед лицом эволюционного вызова. Наука взламывает природу человека. У нас есть только две альтернативы - принять вызов и искать пути, чтобы не включая перед наукой красный, пройти не допуская серьезных опасностей. Красный - нельзя, но и зеленый - нельзя, потому что это слишком опасно. Надо включить мигающий желтый, на него можно ехать, но понимая, что впереди опасность. Поэтому, конечно, можно отклонить эволюционный вызов, прилечь рядом с обезьяной. Кстати, помните, когда говорили об эволюционной теории происхождения жизни и божественной теории сотворения человека, эти концепции сходятся в одном - они рассматривают процесс происхождения человека в совершенном виде - человек уже произошел от обезьяны, человек уже сотворен богом. Однако человек эволюционирует в течение всей жизни, он продолжает себя сотворять, и можно внести свой вклад.

У Виктора Франкла была замечательная фраза о том, что “На седьмой день сотворения господь присел, сложил руки, и с тех пор от самого человека зависит, что с ним будет”. Мы можем продолжать вкладываться в этот процесс, понимать смысл знаний, учиться. Или забить, не париться. Середины нет. Сегодняшнее время - время жесткой поляризации. Видно, как поляризованы студенты на нашем курсе.

Один из итогов курса - изменение мозга. Когда сталкиваемся с чем-то непонятным, когда не просто нужно проанализировать источники и найти однозначное решение, а когда в какой-то степени дать личную интерпретацию, сделать личный выбор, то на стыке нейронов формируется белок - дельта-катенин, он связывается с жирной кислотой, образуется новая связь, чтобы человек мог иметь более сложные нейронные связи.

Когда Е.В. Брызгалину спрашивают в чем смысл курса, который она читает, то она отвечает, что сделать мозг более сложным. Конечно, можно разными путями усложнять конфигурацию структур мозга, но в том числе и сталкиваясь с научными терминами, отвлекаясь от гаджетов на презентацию или содержание лекции. Проводили исследование лондонских таксистов, которые не пользовались навигаторами, а запоминали дорогу - у них был развито место, где хранится пространственное представление об окружающем мире. Оно оказалось больше среднестатистических значений.

Брызгалина каждый день в потоке с наукой. Каждый студент взял для своего мозга, что смог.

Еще одна цель курса - через науку выработать толерантность к неопределенности, принять несовершенство каждого, принять неполноту знаний, неопределенность как факт жизни. Пока наука и технологии не развивались, были ясны и понятны правила для всех, но сейчас схема действия по накатанной перестает работать.

Образование, основанное на современной науке, ориентировано на изменчивости.

Когда на человека обрушивается критика, особенно незаконная, в организме вырабатывается кортизол. Гормон, который отрубает мыслящую часть мозга. Мы становимся чувствительными, остро реагируем на происходящее. Позитивный комментарий вызывает выработку окситоцина - гормона хорошего самочувствия, который повышает возможность к сотрудничеству, но его период действия короче.