- •Стадиальная концепция

- •Концепция ‘’Митохондриальной Евы’’

- •Возрастание роли эмоциональных, волевых и других психологических факторов.

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в социобиологии

- •1. Ориентация соцогуманитарных наук на доктрину натурализма.

- •Социобиология: проблема генно-культурной коэволюции

- •Тема 10. Социобиология

- •Значение искусства.

- •Право есть низший предел или определенный минимум нравственности.

- •Право есть требование внешней реализации этого минимума.

- •Инженерная модель

- •Пастерская, или патерналистская, модель

- •Коллегиальная модель

- •Контрактная модель

- •По данным исследования Левада-Центра 2017-2018 гг.

- •Отношение россиян к эвтаназии, 2012 год

- •Трансплантация фетальных органов и тканей

- •Ксенотрансплантация

- •Глава 6 Изъятие органов и тканей у живых доноров в целях трансплантации

- •Глава 7 Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование отдельных частей тела человека

- •Конституция рф:

- •Основы законодательства рф об охране здоровья граждан

- •Федеральный закон «о лекарственных средствах» 1998 года

- •Понятие «информированный участник эксперимента»

- •Типы медицинских экспериментов на людях

- •Самоэкспериментирование

- •Эксперименты на здоровых людях

- •Эксперименты на пациентах

- •Участие детей в экспериментах

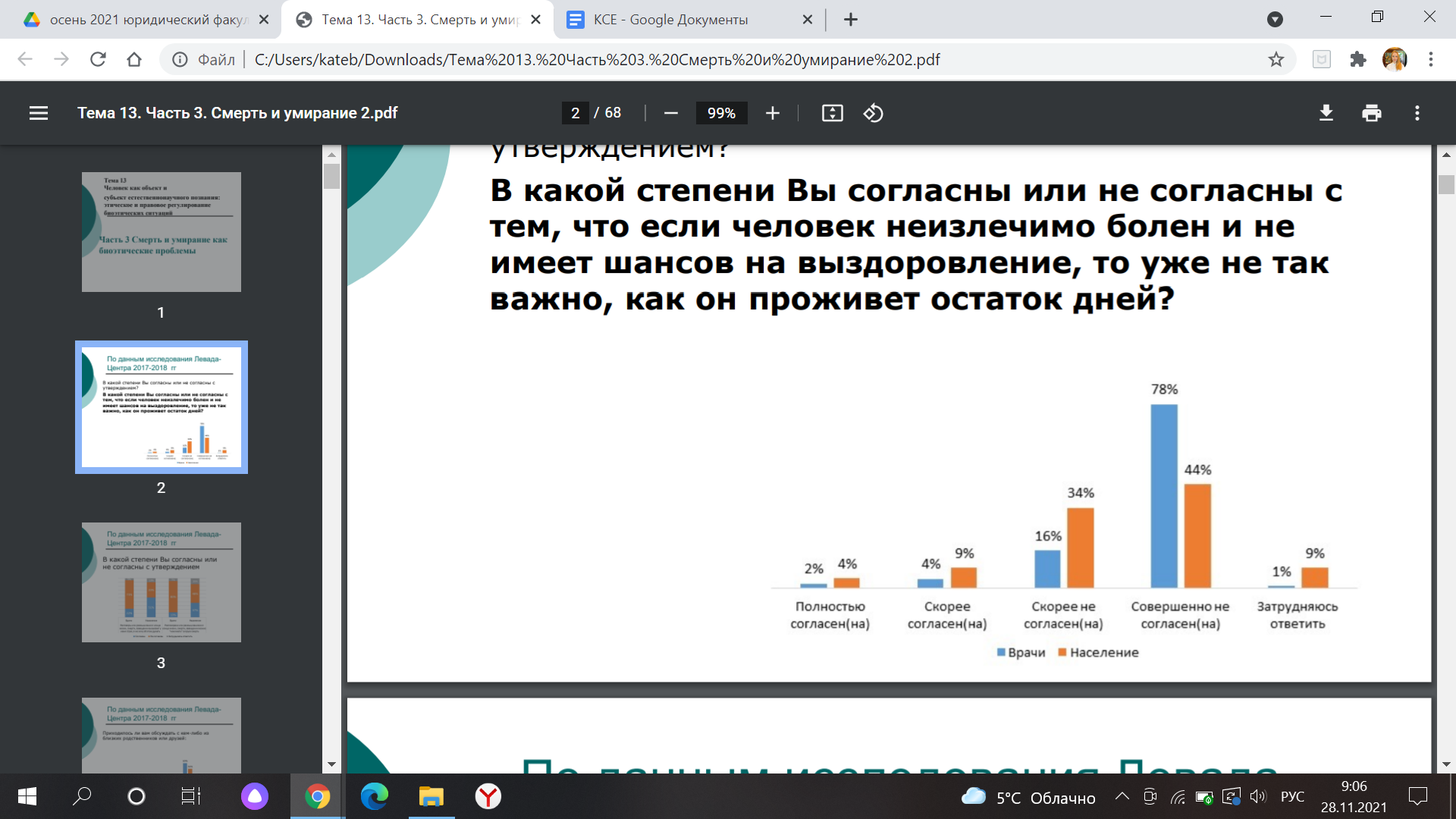

По данным исследования Левада-Центра 2017-2018 гг.

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением? В какой степени Вы согласны или не согласны с тем, что если человек неизлечимо болен и не имеет шансов на выздоровление, то уже не так важно, как он проживет остаток дней?

Подавляющее большинство врачей не согласны. Но среди немедиков процент гораздо меньше. Есть люди, которые скорее не согласны или совершенно согласны с этим утверждением.

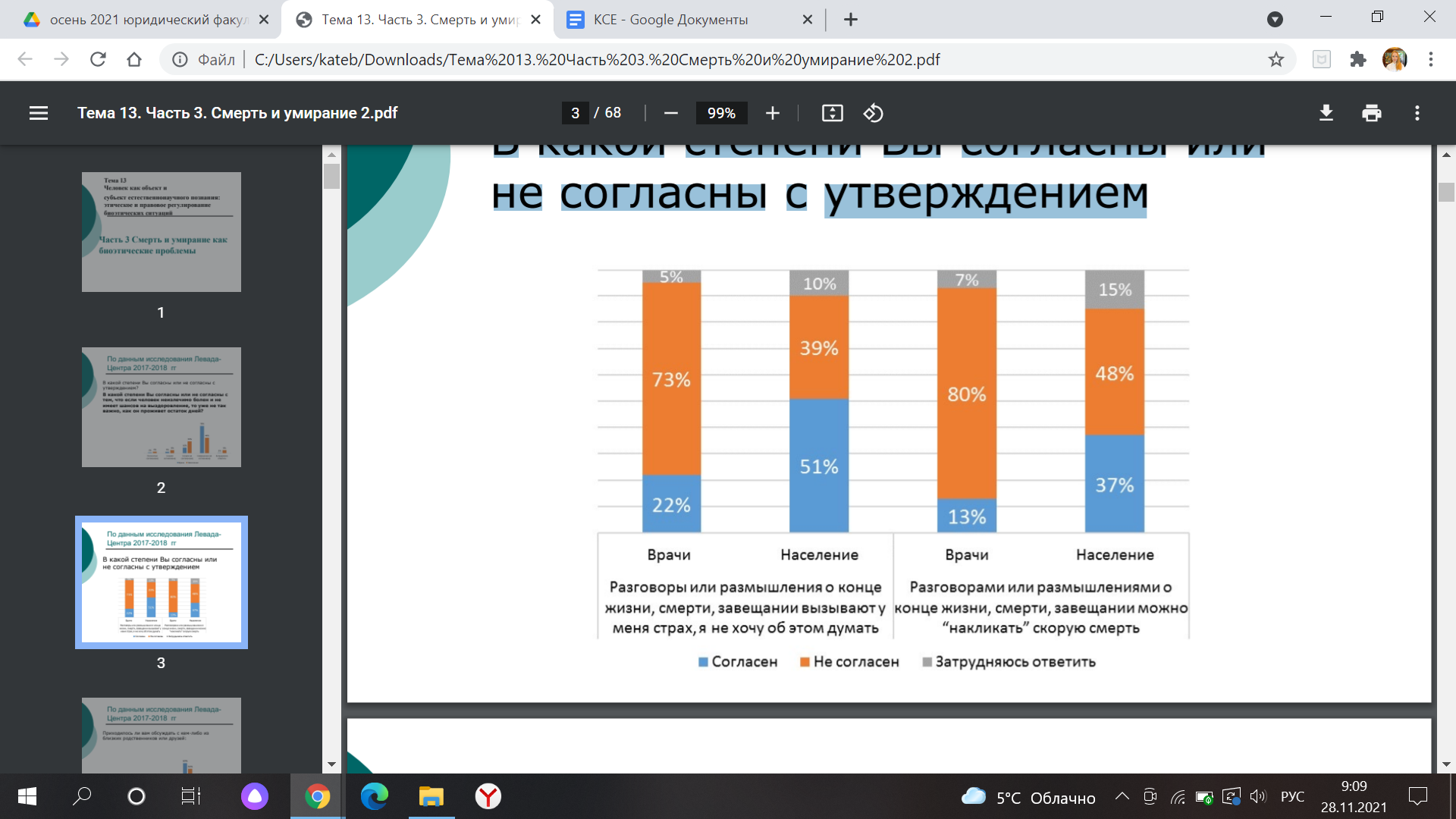

Если сравнивать позицию обычнх граждан с позицией врачей, то обратите внимание, как сильна такая мифологизация.

В какой степени Вы согласны или не согласны с утверждением

Разговоры о конце смерти, смерти, завещании, какие чувства испытывают?Страх. Я не хочу об этом думать. С эти согласился 51% обычных граждан, 22% врачей.

Разговорами о конце жизни, смерти, завещании можно “накликать” скорую смерть. Посмотрите какой %.

У нас табуирована тема смерти в личном пространстве, но присутствует в публичном. Люди не умеют говорить о смерти и не хотят говорить о смерти - это отражается на проблемах социальной изоляции, одиночестве. Посмотрите, какие темы россияне выделили как волнующие, значимые для неизлечимо больного человека.

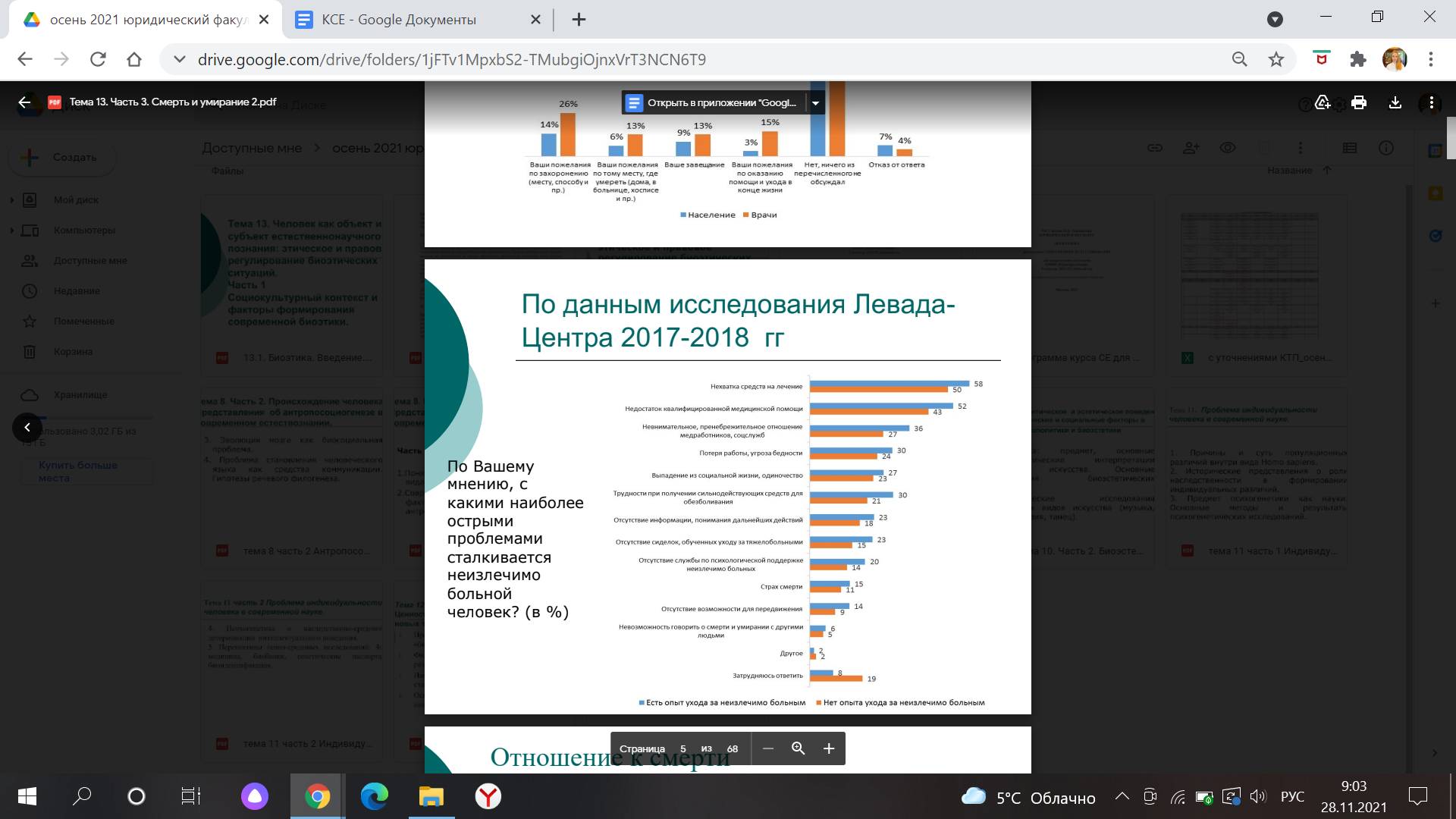

По Вашему мнению, с какими наиболее острыми проблемами сталкивается неизлечимо больной человек? (в %)

На первом месте - экономические. На втором - недостаток квалифицированной помощи. А дальше невнимание, потеря работы, выпадение из социальной жизни, трудности получения сильнодействующих веществ при обезболивании. И на нижних позициях - невозможность говорить об умирании.

С биоэтической т.з. этот пункт выглядит очень значимым, хотя россияне ставят его на не топовые позиции. Отношение к смерти, погребению, завещанию и прочим ритуалам не может быть воспринято отдельно от процесса в обществе, поэтому на первом месте экономические причины. Отношение к смерти зависит от плотности социальных связей, от отношения государства и общества.

Культурологи по отношению к смерти выделяют два типа общества:

Слайд

Сотериологический тип культуры:

смысл жизни вынесен за пределы жизни

общество и каждый человек заботятся о вечной участи, как бы она ни понималась

смерть воспринимается как стадия жизни, задающая всю систему нравственных координат

Напоминаю, что сотериология - учение о спасении. Смысл жизни в таких культурах выносится за его пределы. То есть находясь здесь и сейчас человек обращен туда(чинопоследование православной панихиды) “где несть ни печаль, ни воздыхание”, то есть там в посмертии находится фокус всех чаяний человека, поэтому земная жизнь посвящается достойному вхождению в инобытие. Эти культуры очень распространены от неолита до мегалита,древний Египет. А также культуры, сформированные заостризмом, иудаизмом, христианством, исламом, то есть религиозными традициями - это все культуры сотериологического типа.

Отличительная черта - общество и каждый ч-к в отдельности тратит силы, чтобы позаботиться о вечной участи, как бы она ни понималась. Например, вечная жизнь душа.

Есть версии, что и пирамиды стоунхенджа, и египетские пирамиды - это могильники. Это внимание к местопребыванию мертвых, украшение мест, где можно пообщаться, храмы - это контрастирует с реальностью, где пребывают люди. Именно в таких культурах складывается процедура погребения.

Почему погребение? Семя зарывают в землю, чтобы оно произросло, поэтому эта культура - культура сотериологическая - культура сеяния зерна, связанная с иудаизмом, христианством, исламом - это способ прохождения ситуации смерти.

Изменение способа погребения сегодня связано с невозможностью отправлять эти ритуалы дома, тело отправляется в морг. Поэтому смерть отрывается от картины мира современного ч-ка, возникает диссонанс. То есть в цивилизациях сотериологического типа: смерть - это стадия жизни, которая задает систему нравственных координат и жизнь постоянно сопряжена с благим посмертием.

Другой тип цивилизации. Гедонистические. Гедонизм - учение об удовольствии.

Слайд

Гедонистический тип культуры:

* главная задача человека — достичь земного счастья

* смерть предстает тупиком, в который безжалостное время загоняет живых

* отрицается бессмертие человеческой души

Здесь человек обращен к жизни - к ее радостям и наслаждениям. Смерть воспринимается как то, что вырывает человека из привычного доставляющего удовольствия бытия. И коль скоро перспектива смерти отравляет жизнь. На эту тему накладывается табу. В этих культурах популярна тема самоубийства. Если качество жизни тебя не устраивает - нет ничего зазорного в том, чтобы с этой жизнью расстаться. Она не несет радости, а значит не обладает ценностью. Религиоведы отмечают, что к этой культуре относятся: Рим эпохи упадка, некоторые культуры Индии и современную Европейскую цивилизацию. Она дает поразительные примеры смерти боязни. До сих пор по улицам городов запрещено проезжать похоронной процессии. Если умирает кто-то из близких в культурах этого типа детям не говорят об умерших и не позволяют прощаться.

Странность: тема смерти в гедонизме табуирована, но эта табуированное сакральное отношение распространяется только на личную жизнь, а в публичном пространстве... Например, среднестатистический американец видит 16 тыс смертей. Акция публичного разговора о смерти: бессмертный полк.

Публичная сфера перенасыщена разговорами и демонтсрациями смерти. Но именно гедонизм создает трудности мысли о смерти в приватной жизнь. Вместе средневекового “помни о смерти” гедонизм как бы говорит “забудь о смерти”. Возвращение к Эпикуру: самое из страшных зол - смерть, но она не имеет к нам никакого отношения. Когда мы существуем - смерти нет, когда смерть есть - нет нас.

В этой культуре отрицается бессмертие человеческой души. И понятно, что тот тип культуры существует вокруг ч-ка, и который он понимает. Очень сильно сказывается на отношении к смерти, в т.ч. в медицинском контексте. Для некоторых студентов, когда я оглашаю содержание этого слайда - возникает удивление. Сегодня мы спокойно относимся к тому, что функция врача - констатировать и определять смерть. Но так было не всегда.

С Гиппократа до XVII века - прекращение лечения после обнаружения знаков смерти - «Гиппократов лик» («facies Hippocratia»). Если врач фиксировал приближение к смерти(врачей специально этому учили). Посмотрите как меняется лицо человека, так называемый лик Гиппократа.

Слайд. «Прогностика»: «В острых болезнях должно вестись наблюдение следующим образом. Прежде всего – лицо больного, похоже ли оно на здоровых, а в особенности на самого себя, ибо последнее должно считать самым лучшим, а то которое наибольше от него отступает, самым опасным. Будет оно таково: нос острый, глаза впалые, виски вдавленные, уши холодные и стянутые, мочки ушей отвороченные, кожа на лбе твердая, натянутая и сухая, и цвет свинцовый».

Как только врач осознавал наступление смерти, он должен был бежать от постели больного, потому что идея Гиппократа и модель функционирования в обществе, которое называется Гиппократовской, была связана с установлением статуса и поддержанием статуса врачебной профессии в обществе.

Поэтому, если врач убедился у том, что он не может помочь, распознал знаки смерти, нужно было прекратить лечение, чтобы не повредить репутации и не навлечь гнев родственников. Плюс: идти против бога, чтобы продлять жизнь пациента, которую уже не сможет выстроить, над кот смерть простерла свои руки.

Что произошло в 18 веке? И в литр-ре, и в искусстве, и в медицине 18 века воцарились неуверенность и двусмысленность в отношении смерти и ее границ. Даже в повседневной жизни людьми овладела паника, они стали бояться быть похороненными заживо после некоторых известных случаев.

Во Франции люди стали оговаривать в своих завещаниях рассечение лучевой артерии, чтобы убедиться, что кровь не течет. На этом нажились гробовщики. Они оборудовали гробы специальными сигнальными устройствами, чтобы погребенным по ошибке несчастным было дышать и подавать сигналы наверх. Даже в 20-й век перешло одно из запатентованных и безопасных гробов - Патент 1995 года.

И вот под влиянием этих широко распространившихся панических настроений произошла медикализация профессии. Не только право, но и обязанность констатировать смерть. Когда в 1957 году международный конгресс анестезиологов, озабоченный тем, что развитие технологий искусственного поддержания жизни делает проблематичным определение момента смерти. Этот конгресс обратился тогда к Папе Пию 12 с просьбой пояснить, где граница жизни. Папа сказал - это вопрос к врачам, а не вопрос к церкви. И так произошло закрепление медикализации смерти. Местом, где люди расстаются с жизнью, все чаще стали клиники. И врачебная профессия стала непосредственно связана со смертью. В силу развития технологий этот процесс стал растянутым во времени, а значит и контролируемым мед персоналом, и зависящим от человеческих решений.

Одна из причин формирования биоэтики - граница человеческой жизни оказываются зависимыми не от естественных процессов, а скорее от технологий и от человеческих решений. А если есть человеческие решения, значит, есть возможность поступить по разному и необходимо давать этому моральную и правовую оценку. В связи с растянутостью процесса умирания. Есть дискуссия: сообщать ли умирающему ч-ку правду или сохранить его в неведении.

Слайд.

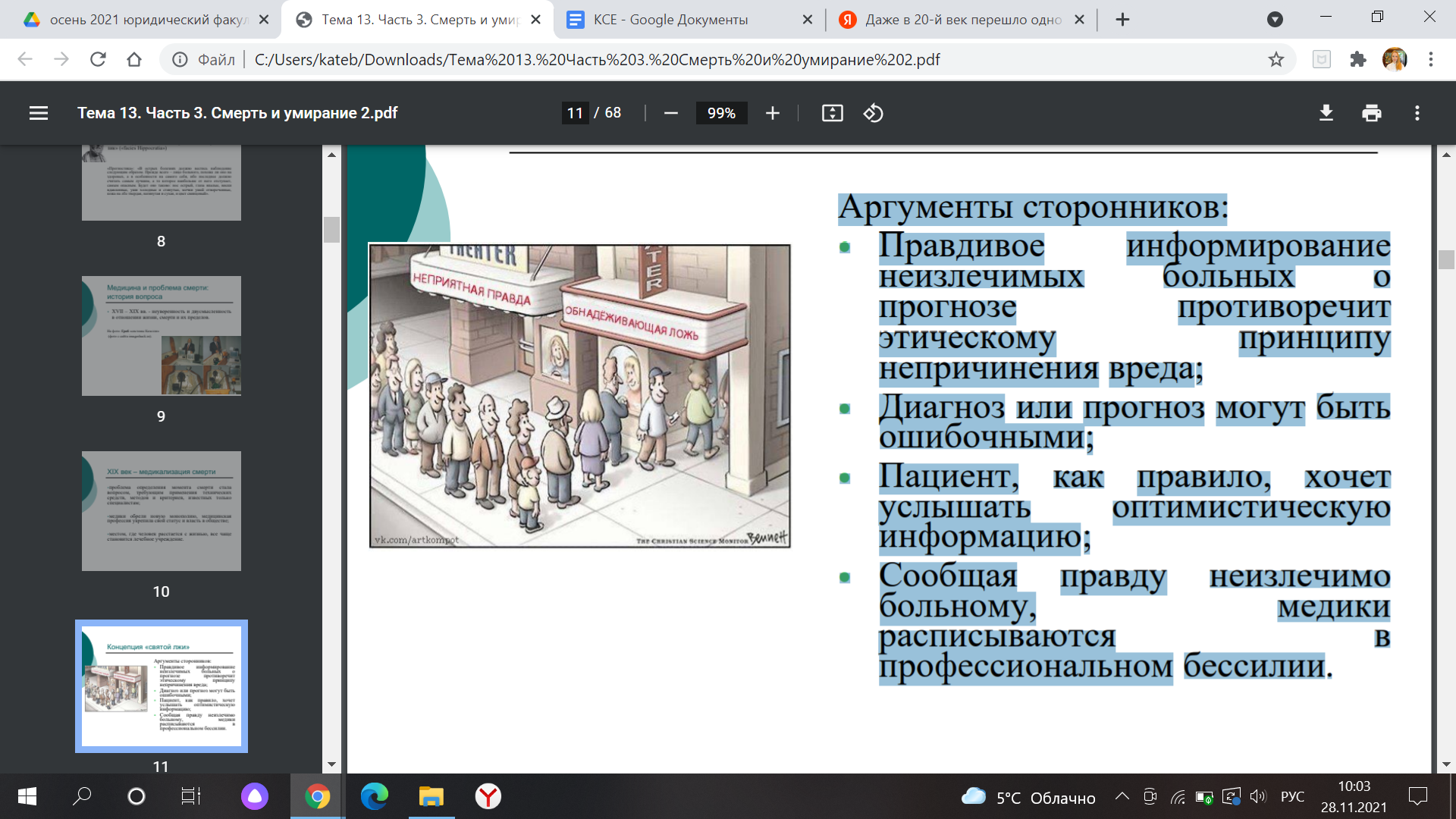

Концепция «святой лжи»

Аргументы сторонников:

Правдивое информирование неизлечимых больных о прогнозе противоречит этическому принципу непричинения вреда;

Диагноз или прогноз могут быть ошибочными;

Пациент, как правило, хочет услышать оптимистическую информацию;

Сообщая правду неизлечимо больному, медики расписываются в профессиональном бессилии.

Эта концепция говорит о том, что правдивое неинформирование неизлечимых больных наносит вред, а значит, противоречит этическому призыву “Не навреди”. Плюс: ошибка прогноза, мобилизация пациента.

Посмотрите на иллюстрацию. Эта концепция господствовала в российской медицине. Все наши великие врачи - Мудров, Бодкин, Петров, Петровский(не уверена, что такие фамилии). Все они убеждены, что люди верят лжи врача, потому что она благо. А для пациентов - это дополнительный заряд оптимизма.

С развитием биоэтики и представлениях о праве ч-ка. Автономию можно обеспечить только правдивостью появились очень серьезные аргументы противников. Напоминаю, что ключевой принцип биоэтики - принцип автономии, кот обеспечивается добровольным информированным согласием. Соответственно, сокрытие правды - умаление достоинства ч-ка.

Слайд

Аргументы противников:

Правдивость – уважение к личности пациента, ее автономии и ее права на самоопределение. Это – необходимое условие выбора пациентом наиболее подходящего метода терапии и решения его жизненных проблем в целом;

Право на ложь в отношении безнадежных больных для медика есть проявление собственного страха и профессиональной беспомощность перед смертью;

У пациента есть право отказаться от информации о состоянии своего здоровья.

Только 15-20% вытесняют их сознания реалистическую информацию о своем диагнозе. Кроме того, в современной биоэтики признается право ч-ка отказаться от того, чтобы быть информированным о своем диагнозе.

Вспомните о святой лжи в рассказе “Последний лист” О. Генри. Помните больная художница Джонси была убеждена, что дни ее сочтены и она умрет с падением последнего осеннего листа на дереве за окном ее палаты. И художник нарисовал этот лист, который не срывал ни осенний дождь, ни осенний ветер. И она зацепилась за то, что лист не слетает и выздоровела.

Как

выбрать между святой ложью и автономией?

Для врача определяющей является позиция

пациента и личный опыт врача, поэтому

сегодня не вопрос - говорить или не

говорить правду. Говорить! Вопрос: как?

И когда Брызгалина работает со студентами

с факультета фундаментальной медицины,

она уделяет этому особое внимание.

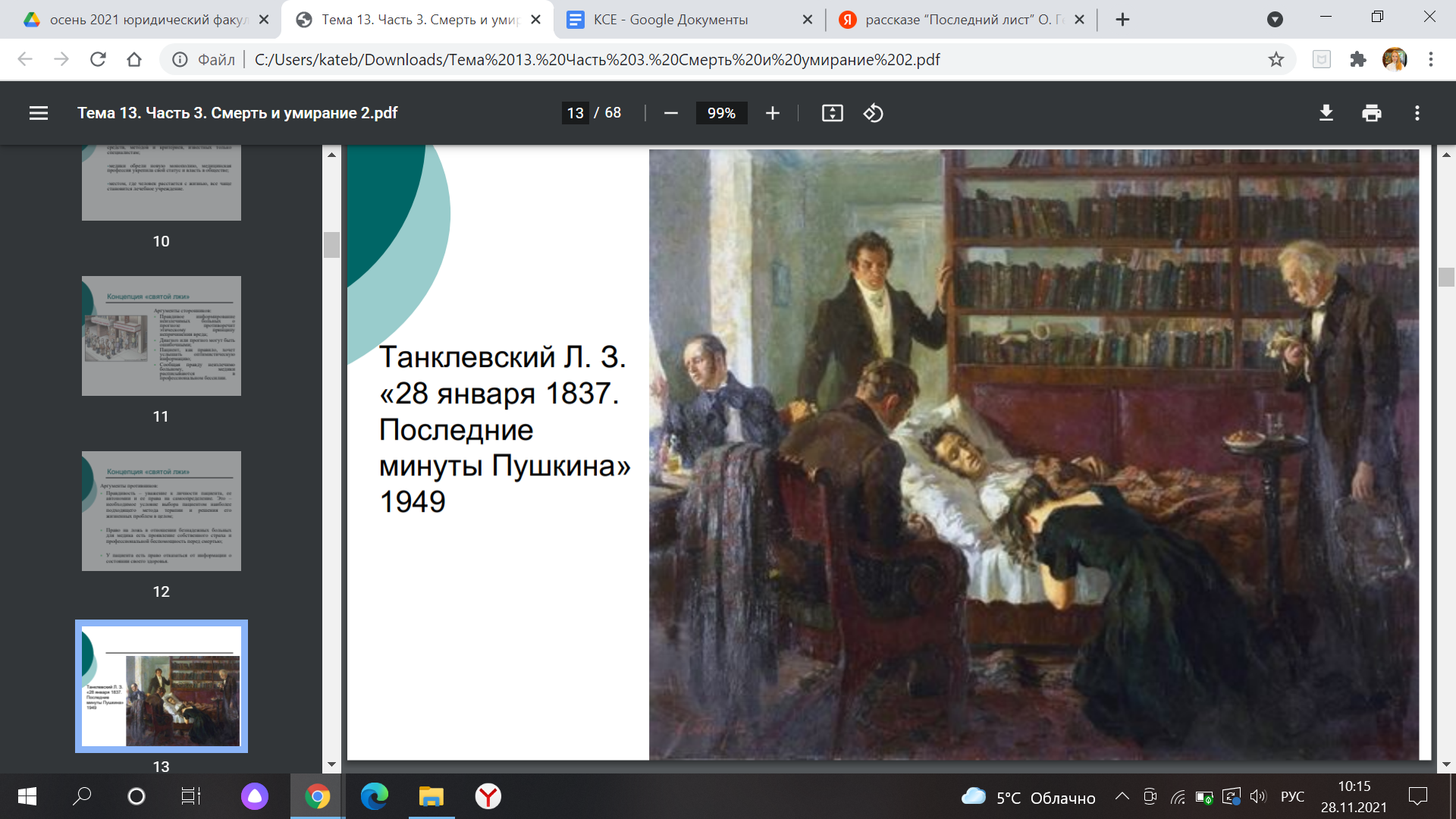

Приводит пример с последними минутами

жизни Пушкина. Посмотрите на иллюстрацию.

Танклевский

Л. З. «28 января 1837. Последние минуты

Пушкина» 1949.

Пушкин смертельно ранен на дуэли и к

умирающему вызван врач Арэнд. Он

установил, что ранение смертельно,

начался перитонит. И Пушкин обратился

к врачу с вопросом. И последовал прямой

ответ

Аренда:

на благоприятный исход надеяться не

может. Тогда Пушкин спросил своего

друга Даля:

Даль, правда, скоро я умру? Даль

ответил: мы

на тебя надеемся.

Право слово “Надеемся”. Он не обманул, но как вы думаете, кто облегчил муки умирающего?

Медикализация смерти. К настоящему времени врачи оказались вовлеченными в трагически сложную наделенную очень глубоким смыслом область человеческого существования. И врачи обрели не только право констатировать смерть, и не только обязанность, но и ответственность. И многочисленные моральные проблемы, с которыми им приходится считаться. В последнее время все бОльшую силу в общественном мнении приобретает тенденция, в соответствии с которой старение и умирание - это закономерная фаза жизни, имеющая самостоятельные ценность и значимость. Потому что когда человек умирает, не только в теле происходят изменения. В психологическом плане «умирание» - это процесс сравнения, корреляции своего «я» с реалиями болезни. И нарастает несоответствие между проявлениями болезни и присущим данному человеку характером, мышлением, образом жизни.

И вопрос «зачем нужны умирающему эти последнии дни?»; «что делать медицине?» - это вопросы для медицины 20 века как вызов. Представлю вам один из ответов, который дал известный исследователь, психолог Элизабет Кюблер- Росс. Занимаясь наблюдением и общением с умирающими пациентами она выделила этапы, которые проходит психика человека с диагнозом смертельной болезни. К сожалению, современная культура в очень широком контексте стала использовать представления об этих стадиях, чуть-чуть опошлила, я бы сказала, принизила глубокий смысл этих стадий.

Пять этапов, которые проходит психика человека с диагнозом смертельной болезни:

1 этап — отрицание. Обратите внимание на то, что умирающий человек, узнав о диагнозе и прогнозе говорит «нет, это не я». Это обязательный этап отрицания. И человек начинает, убеждая себя в том, что врачи ошиблись, перепроверять диагноз. И когда в ходе перепроверки диагноз подтверждается начинается следующий этап.

2 этап — протест. «Почему я? Я не грешил, я вел правильный образ жизни, я правильно питался, я не делал никому зла» Не найдя ответы на эти вопросы, человек переходит к договорному этапу.

3 этап — договорной этап. Это некоторая просьба об отсрочке. Когда надежда на спасение связывается с выполнениям некоего обязательства. «Еще не время, я еще должен посетить 40 монастырей, совершить хадж (помните как девочка после бомбардировки японских городов, страдая лучевой болезнью, складывала бумажные журавлики и дети со всех стран мира посылали ей эти бумажные журавлики).

4 этап — депрессия. Когда человек понимает, что его договор нельзя исполнить или он его исполнил, а ничего не изменилось - начинается самый тяжелый этап депрессии. В этот момент у человека возникают суицидальные мысли, часто возникают конфликты с родственниками. Человек просто находится в другом бытие.

5 этап — принятие. Элизабет Кюблер- Росс говорит, что цель паллиативной медицины перевести человека в стадию принятия, к словам «пусть будет».

Логика первых 4 этапов, в целом, понятна. Что заставляет человека переходить от состояния отчаяния в состояние, которое некоторые умирающие называют «самым счастливым в своей жизни»? Очень сильно сказывается исходная жизненная установка. То самое принятие гедонистической или сотериологической культуры, о котором я говорила в начале.

Умирающие испытывают страх перед смертью, для многих очень болезненна зависимость от других людей при удовлетворении самых элементарных нужд: еда, питье, поддержание чистоты, туалет. Люди испытывают глубокую печаль, тоску. Помните, как Л.В. Толстой в «Смерти Ивана Ильича» описывает как буквально «расчищается» пространство жизни от планов, амбиций, надежд, и до человека начинают доходить какие-то серьезные сигналы, которые он сознательно игнорировал или на которые не обращал внимания. То есть, Кюблер-Росс говорит о том, что время смерти может не обеднять, а наоборот обогащать.

Вся система паллиативной помощи нацелена на то, чтобы с одной стороны обеспечить качественный медицинский уход (основная цель которого: снятие болей), а с другой стороны, обеспечить максимально возможный психологический комфорт для умирающего и для его семьи.

Происходит это в разных формах: патронажная служба помощи на дому, дневные и ночные стационары, специализированные отделения больниц общего профиля, выездная служба ("скорая помощь") и хосписы. Вообще, слово «pallium» - «оболочка»; «покрытие» показывает цель как-бы «закрыть, покрыть» умирающего.

В каких случаях необходима паллиативная помощь?

При хронических сердечно-сосудистых заболеваниях - 38% в ней нуждаются

Рак - 34%

При хронических респираторных заболеваниях - 10%

При СПИДе - 5%

При диабете - 4%

При почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологических заболеваниях, при деменции, при серьезных врожденных нарушениях и тд.

Система паллиативного ухода включает такой элемент как «хосписы».

Слайд:

Hospes - первоначально означало «гость», затем «хозяин».

Hospitalis - «гостеприимный, дружелюбный к странникам»

Hospitium - дружеские, теплые отношения между хозяином и гостем, а впоследствии и место, где эти отношения развивались.

Во 2 половине IУ века н.э. Фабиола, римская матрона и ученица святого Джерома открыла хоспис для паломников и больных.

Заповедь из притчи об овцах и козлах (из Евангелия от Матвея)- «...накормить алчущего, напоить жаждущего, принять странника, одеть нагого, посетить больного или узника».

__

Современные хосписы - организации по физической и моральной поддержке умирающих больных были основаны по инициативе англичанки С. Сондерс. В нашей стране доктор Лиза очень много сделала, Вера Миллионщикова - основала фонд помощи «Вера» (может вы видели очень много билбордов в Москве).

В хосписах главная проблема - это борьба с болью. Считается, что не продолжительность жизни, а качество жизни - это ключевая цель. Качество жизни - относится к фундаментальным правам человека. В хосписах, иногда с целью облегчения страдания бывает разумнее отказаться от каких-то методов лечения, которые поддерживают продолжительность жизни, но они болезненны. Поэтому в хосписах, например, не ограничивают анестезии - сугубо медицинскими задачами купирования боли. Задача не в том, чтобы боль стала переносимой - задача в том, чтобы пациент не ощущал дискомфорт.

Очень часто в хосписах распространена традиция - удовлетворять последнее желание пациента, в частности, в детском хосписе в Москве «Дом с маяком» такая традиция поддерживается и если у вас есть возможность помочь, помогите хосписам. Некоторое время назад, на очные лекции я приглашала представителей хосписа - это удивительные люди, волонтеры, которые там работают, чтобы дети не умирали от боли с криками одни в реанимации.

В понятии "качество жизни" соотносятся два аспекта:

Объективный - улучшение объективных параметров за счет решения клинических проблем и проблем сестринского ухода.

Субъективный - создание для пациента возможно более комфортных условий существования в целом, моральное самочувствие пациента, ослабление «страха смерти», снижение актуальности суицида.

Приведу пример, сначала не связанный со смертью. В США опросили порядка 4-х тысяч человек с целью понимания природы ежедневных болей - люди оценивали свою боль в баллах от 0 до 6. Оказалось, что люди с низким уровнем дохода и образования - испытывали субъективно боль сильнее, чем материально образованные и благополучные люди. Дело в том, что на чувство боли влияет удовлетворенность жизни. А теперь перенесите это на проблему смерти - умирающий пациент избавленный, с помощью грамотного паллиативного лечения от боли, имеет возможность выбирать - общаться с семьей или нет, способен даже в последние минуты жизни на высшие духовные проявления - такой человек искренне может считать, что он счастлив.

Поэтому в 5 этапе принятия нет никакого экстраординарного события, если все организовано правильно, если человек максимально поддерживает стремление к самообслуживанию - это увеличивает его самоуважение. В паллиативной помощи любые формы поддержания и проявления нормальной обычной жизни - чтение, чаепитие, приемы посетителей - они все поощряются.

Моральное самочувствие, ослабление страха смерти. Дело в том, что телесность и конечность - это базовый страх. Каждый из нас, когда размышляет о своей, о чужой жизни - понимает, что это пространство неопределенности, это такая экзистенциальная яма, которую мы каждый день заполняем обычными делами, замещающими смыслами. А вот когда мы думаем о том, что все это когда-нибудь станет не нужным - возникает страх смерти. Он связан с тем, что мы не знаем что будет за границей, смерть пространства неизвестного.

На слайде изображена иллюстрация к Гамлету. Что удержало Гамлета от самоубийства? Вы помните монолог «быть или не быть»?

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль

Смиряться под ударами судьбы,

Иль надо оказать сопротивленье

И в смертной схватке с целым морем бед

Покончить с ними? Умереть. Забыться.

И знать, что этим обрываешь цепь

Сердечных мук и тысячи лишений,

Присущих телу. Это ли не цель

Желанная? Скончаться. Сном забыться.

Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ.

Какие сны в том смертном сне приснятся,

Когда покров земного чувства снят?

Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет

Несчастьям нашим жизнь на столько лет.

А то кто снес бы униженья века,

Неправду угнетателей, вельмож

Заносчивость, отринутое чувство,

Нескорый суд и более всего

Насмешки недостойных над достойным,

Когда так просто сводит все концы

Удар кинжала! Кто бы согласился,

Кряхтя, под ношей жизненной плестись,

Когда бы неизвестность после смерти,

Боязнь страны, откуда ни один

Не возвращался, не склоняла воли

Мириться лучше со знакомым злом,

Чем бегством к незнакомому стремиться!

Паллиативное лечение - это средство, которое противостоит чувству одиночества, отчуждения от мира людей. А это испытывают все умирающие.

Ситуация в РФ.

В РФ ежегодно - от 1,3 до 1,8 млн (а есть и данные, что свыше десятка млн человек) нуждаются в паллиативной помощи. До 19 года (21 февраля 2019 года ГД РФ приняла закон о паллиативной помощи) паллиативную помощь получали от 180 - 200 тысяч человек при миллионных потребностях. Закон, однако, не решил все проблемы - врачи продолжают бояться назначать сильнодействующие препараты, потому что их могут привлечь по статье 228. 2 УК за незаконный оборот наркотиков, и даже, например, информирование студентов-медиков о медицинском применении наркотических препаратов - были случаи, подводилось под эту статью.

Есть проблемы с обезболиванием детей. Дело в том, что в России есть только одна форма неинвазивных наркотических обезболивающих - то есть, кожные пластыри. Но его можно назначать только детям от 2х лет, поэтому дети до 2х лет фактически остаются вне правового поля в паллиативной медицине.

Еще есть неизлечимо больные, которым не доступна паллиативная помощь, потому что они живут в учреждениях социального обслуживания: находятся в местах лишения свободы, психо-неврологических интернатах и тд. Могут возникнуть и финансовые проблемы при возникновении закона, потому что качественная паллиативная помощь - это непосильное финансовое бремя для многих субъектов РФ, а закон предписывает именно субъектное финансирование паллиативной помощи.

Критерий смерти.

Рано или поздно вся поддержка умирания завершается. Хочу обратить ваше внимание на то, что длительное время господствовал кардио-центрический критерий смерти, то есть три основных биения жизни - биение сердца, дыхание и кровообращение - считалось критерием жизни. Помните русские традиции, когда умирающему подносили к губам зеркальце - если оно туманилось, то человек признавался живым. По законодательству Франции в 1918 года умирающему предписывалось туго перевязать палец ниткой - если цвет пальца менялся, то это означало, что было кровообращение и человек признавался живым. Надежность этих проб медицина периодически опровергала. В условиях новых медицинских технологий стало ясно каким должен быть критерии смерти.

Требования к определению и критерию смерти:

обоснован с научно-медицинской точки зрения;

доступен с практической точки зрения;

объективен;

приемлем с точки зрения господствующих культурных и этических норм в обществе в целом.

Давайте посмотрим на историю изменения критерия смерти в 20 веке.

«Смерть наступает, когда наблюдается необратимая утрата способности к сознанию и утрата всех функций ствола мозга. Это может быть результатом необратимого прекращения кровообращения и/или следствием катастрофического повреждения головного мозга. В контексте определения смерти «необратимый» означает потерю функции, которая не может возобновиться стихийно и не будет восстановлена посредством вмешательства». (2012 год Канада, ВОЗ «Международные руководящие принципы для констатации смерти»).

Речь идет о том, что фактически нет уже актуальности в разделении «клинической» и «биологической» смерти, потому что у врачей появилась возможность очень долго и эффективно продливать жизнь человеческого организма разными способами. И по сути дела, вопрос о том, «каким должно быть определение смерти и отвечающие ему критерий?» - был связан с вопросом «когда приостанавливать усилия по поддержанию жизни?", а не с вопросом «Точно ли человек умер или нет?». То есть от вопроса «Когда врачи обязаны констатировать смерть?» Технологии перевели к вопросу «Когда нужно закончить жизни поддерживающие лечение?».

Когда констатируется смерть признается, что дальнейшее лечение бесполезно и одновременно критерий смерти ограничивает усилия медиков, предотвращает ситуации, чтобы оттягивание смертного часа превратилось бы в самоцель - такие случаи тоже были, например, в СССР были случаи, когда родственники высокопоставленных чиновников договаривались с реанимационными отделениями о таких услугах по затягиванию смерти на месяцы и даже годы, чтобы за семьей сохранились льготы и привилегии больного. Конечно, речь не идет об уважении достоинства самого человека в этой ситуации.

Например. Со смертью палестинского лидера Ясира Арафата, когда его отключили от жизнеподдерживающего аппарата в тот момент, когда руководство Палестины договорилось с семьей о благоприятном политическом моменте. То есть, смерть становится результатом человеческих решений. И медицина выработала переход от кардио-центрический критерия к критерию смерти мозга. Сначала на научном уровне, начиная с конца 60-х годов в Гарварде работала комиссия специалистов и предложила так называемый «Гарвардский критерий смерти». А потом в 80-х годов, он стал юридически закрепляться.

Причины, позволяющие отождествлять смерть мозга со смертью индивида:

после необратимого прекращения функционирования мозга все остальные системы органов неизбежно прекратят работать;

утраченные функции мозга в отличие от других систем органов невозместимы;

необратимое прекращение функционирования мозга равнозначно потере сознания навсегда;

с прекращением функционирования мозга организм утрачивает чувствительность;

с прекращением функционирования мозг утрачивает свою интегрирующую функцию;

определение смерти на основе прекращения функционирования мозга есть всего лишь открытое признание истинной причины, лежащей в основе традиционной диагностики смерти по прекращению циркуляции крови.

Однако развитие реанимационных средств поддержания жизни и их применение в отношении пациентов с необратимыми разрушениями мозга сделало проблематичным само понятие «смерть мозга». Дело в том, что при смерти мозга - редко происходит разрушение структуры, чаще речь идет о функциях, поэтому, например, установить какой-то количественный критерий разрушения мозга - просто нельзя. Значит надо смотреть на функции, качество. И здесь возникает коллизия.

Под «смертью мозга» можно понимать:

Гибель всего мозга, включая его ствол.

Гибель ствола мозга, при сохранении признаков жизнеспособности полушарий мозга;

Гибель коры мозга, обеспечивающей реализацию высших личностных качеств

С некоторой долей упрощения можно говорить о том, что если критерий полной мозговой смерти констатирует прекращение функционирования организма как целого, то критерий смерти коры (высшего мозга) - это смерть личности, необратимая утрата сознания. И, конечно, возникает вопрос «какой из вариантов юридически закрепить?». Дело в том, что развитие медицины все время увеличивает срок, необходимый для наблюдения, тк постоянно появляются прецеденты, через какое время после повреждения коры головного мозга человек может прийти в себя. Примерно в 40% случаях, когда ставится хроническое вегетативное состояние, человек возвращается в сознание - 40 % диагнозов не верны.

Поэтому в зависимости от того, какую концепцию врачи разделяют, возникают разные методы.

Например, фиксация минимального сознания в ответ на установление связи между тем, как тонкой струйкой дует в глазное яблоко и меняется электрическая активность.

Используются самые разные тесты. Поэтому для медицины выбор интерпретаций, происходящих в праве - это вопрос используемой методологии: констатация смерти по выбранной законом интерпретации.

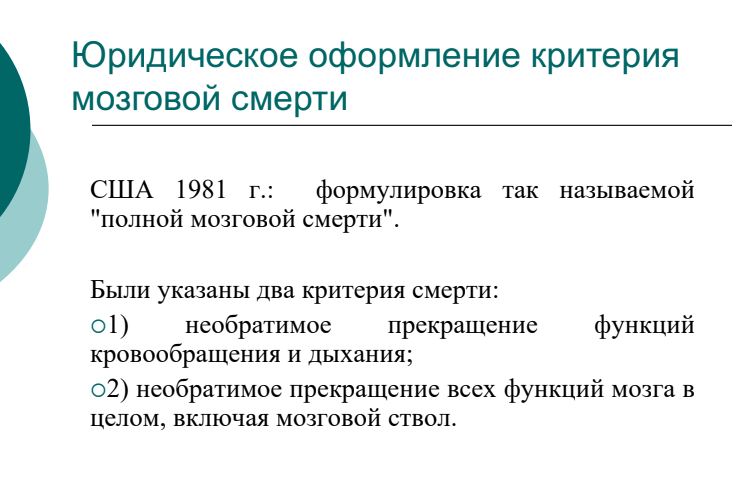

Юридическое закрепление предмета смерти началось в 80-е годы 20 века.

в США - в 1981 г.

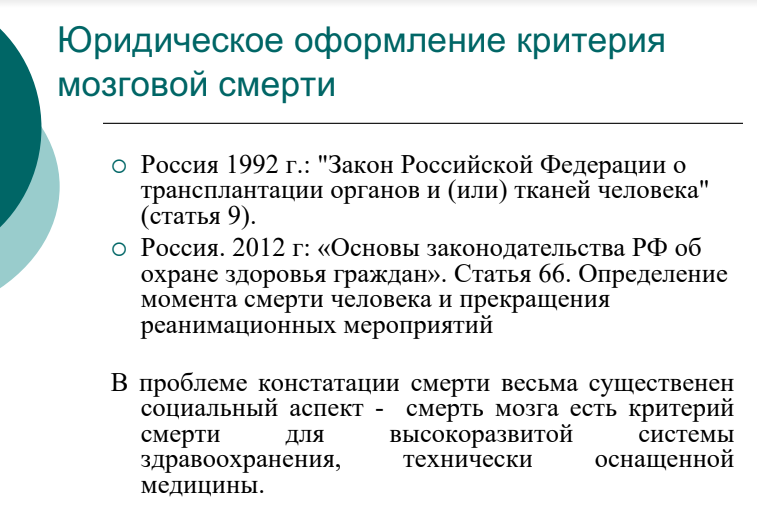

в России - в 1992 г.

Это показательно, что в РФ закрепление произошло в законе, который регламентирует трансплантацию: "Закон Российской Федерации о трансплантации органов и (или) тканей человека" (статья 9). Дело в том, что развитие трансплантологии требует от медицины “организовывать умирание”. Это ситуации необходимости регламентации, четкой фиксации правил. Ведь для многих людей спасти жизнь посредством трансплантации - значит получить им донорский орган, который должен быть изъят до того момента, когда в нем прекращается кровообращение (но если речь не идет о парном органе) - то есть речь идет о заборе органа у умершего. поэтому необходимо делать это юридически корректно и грамотно.

В 2012 году в «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан» появилась статья 66 “Определение момента смерти человека и прекращения реанимационных мероприятий”.

ВАжно, что критерий смерти как смерть мозга применяется не во всех ситуациях: например, когда есть явное окоченение, обморожение и т.д. Разрешается тогда констатировать смерть по иным критериям - кардиоцентрический критерий. Но у нас в стране человек не может выбирать, по какому критерию констатировать его смерть. В Дании, например, может.

Поэтому у нас выбор способа констатации делают врачи, и тк констатация смерти, связанная с пограничными ситуациями (например, при трансплантации) требует технологий, то мы понимаем, что критерий смерти мозга - это критерий для технологически развитой медицины.

Суть документов, которые устанавливают критерии смерти в том, чтобы определить как не допустить ошибку. Тк ошибка при допущении реанимационной помощи при констатации смерти равносильна непреднамеренному убийству, для больных “в коме” или стабильном вегетативном состоянии, говорят что они находятся в зоне неопределенности.

От того какие концепции разделяют люди, принимающие решение, происходит констатация смерти или продлевается жизнь.

Сложность найти такой критерий, которые бы принимался людьми независимо от культурных, социальных религиозных взглядов и т.д. - это важная задача.

Цитата выдающегося российского хирурга и священнослужителя архиепископа Луки: «Иннервация сердца поразительно богата и сложна. Оно все оплетено сетью волокон симпатической нервной системы и через нее теснейшим образом связано с головным с спинным мозгом. Целую систему церебральных волокон получает оно от блуждающего нерва, по которым передаются ему многосложные воздействия центральной нервной системы и, весьма вероятно, посылаются в мозг центростремительные чувственные импульсы сердца».

Поэтому в православии трудно признать умершим человека, сердце которого продолжает бится.

Лука предвосхитил в своих работах очень многие биоэтические проблемы, раскрыв их с позиции православия. Священные тексты часто не содержат ответы на те технологические вызовы, с которыми православные люди сталкиваются сейчас.

В последнее время и медицинское сообщество, и общественное сознание всполыхнул ряд казусов:

Трагический случай в одной из американских больниц с 13-летней девочкой. В 2013 г. она легла в больницу на плановую операцию по удалению гланд, но у нее возникли серьезные осложнения и была констатирована смерть мозга. Мать девочки указывала на то, что у нее продолжается сердцебиение, и отказалась от отключения от ИВЛ. Мать исходили из религиозных соображений, она настаивала на кардиоцентризме - целостности человеческого тела, и она подключила Фонд им. Терри Шайво. Начались марши протестов с лозунгами “Не дайте ей умереть”. Девочку буквально “выкрали” из больницы и эвакуировали в штат Нью-Джерси, законы которого позволяли игнорировать диагноз смерти мозга, если он противоречит религиозным убеждениям семьи. В разных больницах, на квартирах сердце этой девочки билось до 2018 года! С разницей в 5 лет было 2 свидетельства о смерти.

Этот казус зафиксировал внимание на множестве проблем биоэтики. Что значит защита автономии человека? Что такое диагноз?

Дело в том, что современное состояние смерти мозга демонстрирует пример научного элятивизма. Нет единых критериев, тестов, все зависит от того, какой школе принадлежат врачи.

Важную роль играет финансовый фактор. Результат быстрого продвижения некоторых идей связан часто не с истиной, сколько с экономической целесообразностью. Констатация смерти мозга экономически целесообразна, тк длительное поддержание таких пациентов - это нагрузка для системы здравоохранения. Современная наука показывает, что смерть - это социальный конструкт, который определяет не столько научными решениями, сколько палитрой ненаучных ситуаций - политических, экономических, социальных.

Обозначенный выше казус выявил проблему влияния философии, культуры на формы обращения с человеческим телом. Развитый дискурс: тело - это то что может быть предметом научных технологий? Или же религиозный аргумент, апеллирующий к традиционным представлениям о смерти, что тело человека целостное, его надо поддерживать. Т.е. этот казус очень интересен, тк это такой конфликт между технологическим понимаем смерти и традиционным пониманием.

Проблема поддержания жизнеподдерживающего лечения

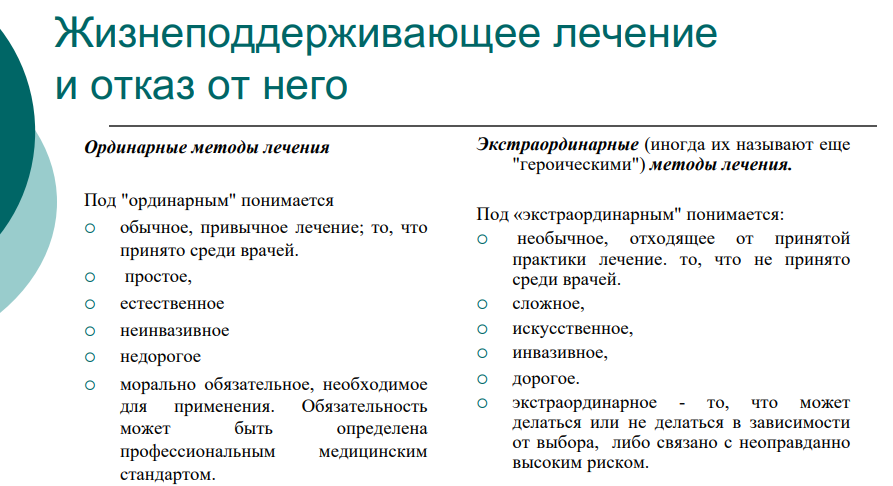

Одна из концепций, пытающихся решить вопрос о моральной оправданности такого лечения строится на разделении методов на экстраординарные и ординарные. Так, если для лечения достаточно ординарных мер, то лечение должно быть продолжено, если же нет - то здесь уже возникает ситуация человеческого выбора.

Многие врачи делают себе тату, о том что они запрещают себе делать прямой массаж сердца.

Важно, что выбор методов осуществляется не врачом, а пациентом (при жизни!) или его близкими. Норма, позволяющая пациенту отказаться от лечения, в том числе и жизнеподдерживающего, содержится в законодательстве многих стран, включая российское законодательство.

Экстраординарные меры продления жизни могут быть рассмотрены как этический аргумент.

В гедонистической культуре табуированы разговоры о смерти, что не позволяет человеку сделать важный выбор о том, как он относится к экстраординарным мерам.

Проблема эвтаназии

Впервые термин использован Ф. Бэконом. Он понимал под эвтаназией легкую, безболезненную, даже счастливую смерть.

В наше время термин «эвтаназия» используется в ряде других значений: 1) ускорение смерти тех, кто переживает тяжелые страдания; 2) прекращение жизни лишних людей; 3) забота об умирающих; 4) предоставление человеку возможности умереть.

В первобытных обществах практика соответствовала второму и (отчасти) четвертому значениям термина эвтаназия. Древнегреческая Спарта, Сократ, Платон и философы-стоики от Зенона (IV - III в. до н.э.) до римского философа Сенеки (I в. до н.э. - 1 в. н.э.) оправдывали умерщвление очень слабых и тяжело больных людей, даже без их согласия. Аристотель, пифагорейцы, были противниками умерщвления тяжело больных. Воззрения пифагорейцев нашли отражение в "Клятве" Гиппократа. Христианство: жизнь человека как божий дар. Блаженный Августин (IV - V в. н.э.), Фома Аквинский (1225 - 1274). Протестантизм: самоубийство не считается непростительным грехом, но при этом утверждается, что решение о судьбе души в вечности принадлежит одному Богу, а, следовательно, только Бог и может судить самоубийцу. В течение XIX в. призыв Ф. Бэкона к врачам об обязательности помощи умирающим стал этической нормой. В конце XIX - начале XX века дебаты о допустимости эвтаназии.

Пример с З. Фрейдом: раковая опухоль челюсти превратила его жизнь в настоящее мучение, к 1929 году его здоровье было окночательно подорвано, он испытвал сильные страдания. В 1937 г. он переехал в Лондон. На близком расстоянии от него уже исходил такой жуткий запах разлагающейся плоти, что даже его собака не могла к нему походить. Фрейд обратился с письмом к своему другу-врачу Максу Шуру с просьбой помочь ему уйти из жизни. Шур дал ему дозу морфия, которая не подействовала, потом инъекцию повторили, и в итоге Фрейд ушел из жизни в возрасте 83-х лет посредством эвтаназии.

Его смерть стала одним из факторов повышения интереса к проблеме эвтаназии. Второй фактор -страшная практика нацистской Германии, где эвтаназия осуществлялась в преступных целях в массовых масштабах. После того как фашизм был повержен ВОЗ осудила такие эксперименты и практику эвтаназии. И общественное мнение во всем мире резко стало отвергать эвтаназию, но прошло буквально 20 лет после 2 мировой войны, и с развитием новых медицинских технологий; утверждением в медицинской практике права пациента на автономный выбор; появлением общественных движений, отстаивающих «право на достойную смерть» пришли к тому, что эвтаназия стала легализованной практикой в разных странах.

Термин эвтаназия требует конкретизации. Есть разные формы этого явления. Так, одно из различений - это активная и пассивная эвтаназия.

Пассивная эвтаназия - это отказ от жизнеподдерживающего лечения, когда оно либо прекращается, либо вообще не начинается

Активная эвтаназия - это преднамеренное вмешательство с целью прервать жизнь пациента.

Моральный смысл при отказе от лечения и ситуации, когда совершаются активные действия - это несколько разные ситуации.

Есть дискуссии о том, насколько стыкуются между собой 45-я и 20-я статьи «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».

45-я: «Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента».

20-я: гражданин “имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения”. Согласно этой статье, при отказе “гражданину или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо его законным представителем, а также медицинским работником”.

Различают три формы активной эвтаназии

– убийство (или умерщвление) «из сострадания»;

– добровольная активная эвтаназия;

– самоубийство при помощи (ассистировании) врача.

Различение активной эвтаназии. Нет различения принудительной и добровольной эвтаназии. Принудительная эвтаназия - это убийство.

Добровольная активная эвтаназия и ассистированное самоубийство

Во 2 и в 3 случаях, обозначенных на слайде, разница между ними заключается в том, что врач по просьбе больного, в последнем случае дает ему в руки инструмент, шприц со смертельной инъекций, а во втором случае – врач осуществляет действие по просьбе пациента.

В прессе нередко упоминается американский врач Джек Кеворкян, получивший прозвище «доктор смерть», который проводил на тот свет несколько десятков человек, написав книгу, пропагандирующую право человека на уход из жизни и создав специальную машину, получившую название «мерситрон», от англ. милосердие. Он прожил достаточно долгую жизнь, имел медицинское образование, участвовал в состав ВС США в конфликтах в Каире, работал в больнице в Детройте, а потом в разных больницах Калифорнии и Мичигана, но патологоанатомом. Занимаясь врачебной практикой, а дальше работая патологоанатомом, он выступал за эвтаназию, в тех случаях, когда больному уже нельзя помочь.

В 1989-м году создал свою машину «мерситрон» для убийства. И ему из разных штатов стали писать люди, которым был поставлен смертельный диагноз. Люди помещались в фургон, переоборудованный Кеворкяном, сами перед камерой произносили речь о том, почему они хотят уйти из жизни. Кеворкян не проверял при это их медицинские документы, не переосвидетельствовал их диагноз, и люди сами нажимали на кнопку, которая наполняла фургон смесью газов, одни угнетали сознание, другие тормозили сердечную деятельность. В общей сложности мерситроном воспользовалось около 130 человек. Его долгое время не удавалось привлечь к ответственности. В 1991-м году его лишили лицензии на право занятия медицинской деятельностью, но, например, после этого 4 суда перед которыми он предстал, его оправдали. И только в 1999 году Джек Кеворкян был обвинен в убийстве 2-й степени. После того, как он осуществил эвтаназию 52 летнему мужчине, и в качестве доказательства была предъявлена видеозапись, которая по воле человека, ушедшего из жизни, находилась в свободном доступе. Решением суда Кеворкян был приговорен к заключению. И за хорошее поведение по условно-досрочному освобождению был выпущен на свободу в 79 лет, на 2 года раньше срока. Его выпустили при условиях: во-первых, что он не будет помогать кому-либо уйти из жизни путем эвтаназии и не будет осуществлять уход за лицами, старше 62 лет + не будет близко общаться с людьми, имеющими физические отклонения. Но, выйдя из тюрьмы, до своей смерти он говорил, что «я буду пропагандировать эвтаназию». Это один из примеров, как в публичном пространстве продолжаются дискуссии, призывы разрешить врачам ассистировать людям, при совершении самоубийства, вызванного страданиями.

По состоянию на 1 апреля 2020 года эвтаназия легализована в таких странах, как

Албания

Нидерланды (в том числе детская),

Швеция,

Швейцария,

Бельгия (в том числе детская),

Люксембург,

Канада,

в некоторых штатах США

Австралия, штат Виктория

Индия

Германия

Португалия

По состоянию на прошлый год (я перепроверяла) эвтаназия легализована в целом ряде стран. Каждый год в списке стран появляются новые пункты. Почему-то помнят только Нидерланды. Последние две страны приняли решение, но оно не вступило еще в силу.

Албания была первой страной, которая легализовала пассивную эвтаназию в 1999-м году (когда пациент не в состоянии дать согласие на эвтаназию, выразить согласие, выразить желание, по причине физического состояния, например, находясь в коме – в этом случае гражданин может уйти из жизни по просьбе минимум трех родственников). Закон даже внутри страны остается спорным, потому что католическая церковь имеет сильное влияние в Албании, но тем не менее, там закон был принят.

Нидерланды

При осуществлении активной эвтаназии врачи не должны нарушать ни одного из 5 условий:

— Психические и физические страдания больного очень тяжелые без перспективы устранения;

— Больной действительно хочет умереть и просил об эвтаназии недвусмысленно и неоднократно;

— Решение больного независимо и принято на основе хорошей информированности;

— Все виды альтернативной помощи исчерпаны или отвергнуты;

— Врач, принимающий такое решение, консультируется с коллегой.

Почему больше знают про Нидерланды? Нидерланды – пример достаточно уникальной ситуации. С 1973 года активная эвтаназия и ассистированное самоубийство практикуются открыто, но практикуются до правового оформления. До 1984 года практика эвтаназии осуществлялась в полном правовом вакууме, опираясь исключительно на общественную поддержку.

В 1994-м году Верховный суд Голландии на основании результатов работы нескольких правительственных комиссий (было дело с врачом, который помог больной депрессией пациентке 52 лет уйти из жизни, тем самым поплыл критерий непереносимости страданий) сформулировал правила, по которым врачи могут быть освобождены от ответственности за проведение ассистированного самоубийства и активной эвтаназии, хотя в уголовном кодексе запретительная статья сохранялась. Обновленная редакция появилась в 92 году и на самом деле полностью легальной эвтаназия стала 01.04.2002 года. По голландским законам любой гражданин страны, достигший 16 лет, вправе самостоятельно определить способ и порядок ухода из жизни. Например, человек может написать завещание: не лечить меня в случае автомобильной катастрофы. Дети в возрасте до 16-ти лет – могут подать такое заявление с согласия родителей.

(!) В течении 30 с лишним лет не была легализована, но была практикой.

Нидерланды.

Процедурные аспекты правил включают:

– в заключении о смерти исключается констатация естественной смерти.

– врач обязан информировать коронера о факте эвтаназии и подготовить развернутый доклад.

– коронер составляет доклад районному прокурору.

– прокурор принимает решение о возбуждении уголовного дела и вскрытии тела умершего.

Условия:

· психические и физические страдания тяжелы без перспектив устранения;

· больной неоднократно просит, недвусмысленно заявляет о своем желании уйти из жизни;

· врачи хорошо информировали пациента о том, как будет развиваться заболевание, как будет осуществляться эвтаназия;

· все виды альтернативной помощи либо человек отверг, либо они не помогают

· решение врачами принимается коллегиально

Нидерланды:

В июне 1994 г. Верховный суд рассматривал дело психиатра Баудвейна Шабо, который помог уйти из жизни 50-летней женщине, страдающей депрессией.

Женщина эта не была физически больна, она была в депрессии. И суд впервые оправдал то, что раньше считалось преступлением – оправдал психиатра, который оказал женщине помощь в самоубийстве, то есть, удовлетворил просьбу пациентке, страдавшей психическим заболеванием. Верховный суд Нидерландов подтвердил ранее вынесенное решение суда нижней инстанции и постановил, что в тех случаях, когда страдания пациента вызваны психическими причинами, суд, при выяснении обстоятельств, должен проявлять большую осмотрительность. Психиатру было вынесено порицание. Это пример, который показывает, что принцип «не навреди» не работает в современной медицине. Принципа «не навреди» нет среди принципов в современной биоэтике, потому что очень много видов медицинской помощи связаны с вредом. Например, прижизненное донорство, когда человеку отдают часть органа или один из двух парных органов другому человеку. При заборе органа донору, его здоровью будет нанесен вред, но без этого нанесения вреда, трансплантология не может развиваться. Вопрос сегодня ставится о том, что меньшее зло для пациента: либо продление жизни, но такой, которая сопровождается невыносимыми страданиями и близкий конец уже все равно нельзя изменить он предопределен, либо скорая смерть, шаг, после которого нельзя вернуться назад. Ключевая коллизия в том, чтобы определить, что реально благо для человека. Состоит ли благо в максимальном продлении жизни или в максимизации качества жизни, а если оно недостижимо, то право пациента уйти из жизни надо признавать.

Интересно, что в Нидерландах разрешена эвтаназия для детей (только две страны в мире разрешают эвтаназию для детей: Нидерланды и Бельгия). В Нидерландах ребенок старше 12 лет, при условии, что с этим согласны его родители, может обратиться с просьбой об эвтаназии. Всего с 2002 года, когда детская эвтаназия была разрешена, в Нидерландах меньше 10 детей ушли из жизни через акт эвтаназии.

Бельгия:

В феврале 2014 года Парламент Бельгии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию для смертельно больных детей без ограничений по возрасту: «за» проголосовали 84 парламентария, «против» — 44, 12 человек воздержались.

Другая страна – Бельгия. В целом эвтаназия в Бельгии была легализована в 2002 году и обычно осуществляется путем введения большой дозы седативных средств. Количество людей, которые уходят из жизни с помощью эвтаназии, монетизируется. Например, в 2012 году было 14432 случая эвтаназии. Прирост, примерно на 20% в год. Это быстрый рост. Эвтаназия детей была легализована в 2014 году в Бельгии.

Детская эвтаназия осуществляется при соблюдении ряда условий:

· ребенок должен быть неизлечимо болен, испытывать боли, которые нельзя облегчить средствами медицины;

· ребенок должен самостоятельно принять решение и неоднократно попросить об этом (ребенок должен продемонстрировать врачам, что он полностью свой выбор осознает), для этого ребенка будут освидетельствовать психиатры, осматривать лечащие врачи, но окончательное решение может быть принято только с одобрения родителей

Когда закон принимали, считали, что он коснется небольшого числа детей и, вероятнее всего, будет относиться к подросткам. Но в Бельгии закон не установил, возраста, в отличие от Нидерландов, с которого просьба ребенка об эвтаназии может быть принята. Педиатры в Бельгии били тревогу. Они говорили, что нет надежных процедур оценки умственных способностей ребенка. Нет средств точно сказать, осознает ребенок, что с ним будет происходить, осознает он последствия или нет. Закон призывали не принимать разные религиозные группы. Заявляли о том, что лишение жизни смертельно больных детей аморально. Говорили, что страдания можно облегчить современными обезболивающими. Вот то, что в законе не указан возраст, с которого несовершеннолетний может настаивать на эвтаназии – это был самый уязвимый момент, самый критиковавшийся. Но закон был принят.

США:

Оказание медицинской помощи в осуществлении самоубийства больным в терминальной стадии разрешено в

штате Орегон

штате Вашингтон

штате Вермонт

штате Джорджия (2012)

штате Калифорнии (2015)

Швейцария:

– Согласно ст. 115 Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации оказание помощи в акте самоубийства, если это не преследует личных корыстных целей, ненаказуемо.

– Цюрих - место «суицидального туризма» – всемирно известна швейцарская клиника DIGNITAS

С 1941 года разрешено. Единственный запрет – осуществление эвтаназии из эгоистических целей

Единственная страна, допускающая эвтаназию не для граждан страны. Очень много приезжает из Британии (там 14 лет срок за это).

В Мексике в специальных ветеринарных магазинах можно купить средство (обезболивающее и применяющееся для усыпления сельскохозяйственных животных и домашних питомцев).

Сторонники эвтаназии называют такую возможность "мексиканским выбором"

Последнее время богатые люди уезжают не только в Швейцарию, но и в Мексику. Мексика становится вторым центром суицидального туризма. С разных концов страны приезжают в Мексику люди. И даже есть фирмы, которые организуют специальные туры, выдают клиентам карту территории Мексики, городов Мексики, максимально близкие к границе, с пометками в каких аптеках (а это ветеринарные аптеки) можно купить определенный препарат, который у ветеринаров других стран в строгом учете, но обеспечивает безболезненный уход из жизни в течение часа после приема. За 35-50 долларов человек покупает небольшой флакон в ветеринарной аптеке, расстается с жизнью, в литературе называют «мексиканский выбор». Средство усыпляет, отключает дыхательную систему. Даже в рекламных плакатах встречается: «Приезжайте к нам в Мексику за надежным и спокойным вариантом самоубийства».

Великобритания

На территории Англии и Уэльса помощь в эвтаназии считается уголовным преступлением, наказание за которое может составлять до 14 лет тюрьмы.

В 2009 году Апелляционный суд разрешил медикам отключить 9-месячного ребенка от аппарата искусственной вентиляции легких.

В Великобритании были дискуссии несколько лет назад – стоит ли менять законодательство, которое касается эвтаназии. На территории Англии/Уэльса помощь в эвтаназии считается уголовным преступлением с существенным наказанием, но на деле местные суды снисходительно относятся к людям, которые помогают, например, своим близким, не врачам, а родственникам, снисходительно относятся к родственникам, которые помогают близким уйти из жизни.

В 2009 году в Великобритании умер 9 месячный малыш, который Верховный Суд практически приговорил к смерти, потому что он предписал врачам отключить жизнеподдерживающую аппаратуру, отключить ребенка от искусственной вентиляции легких. У ребенка было наследственное митохондриальное заболевание, которое считается неизлечимым, можно только снимать симптомы, да и то не сильно. Врачи посчитали, что ребенок очень сильно страдает. Родители ребенка, выходцы из Афганистана, категорически возражали; 80 адвокатов отказались защищать позицию родителей в суде. Когда суд принял решение, судья сказал, мы сочувствуем родителям, но если между позицией родителей и позицией врачей есть расхождения, то суд должен решать, на какую позицию встать. Судья выразил соболезнования родителям, но сказал, что ваши надежды несбыточные и предписал суд врачам отключить жизнеподдерживающую аппаратуру.

Эвтаназия в Британии, поскольку она запрещена, оказывается востребованной в формате туризма. Если даже гражданин Британии помогает уйти из жизни в другой стране – то это освобождает его от ответственности. Семьи неизлечимо больных людей выезжают за пределы Британских островов, чтобы осуществить эвтаназию.

Великобритания, 2008

13-летняя Ханна Джонс добилась права умереть достойно.

Очень сильно поколебала уверенность британцев в том, что надо пересматривать законодательство и уверила в том, что надо сохранить запрет на эвтаназию история вот этой девочки. Эта девочка в 2008 году выиграла в суде право распоряжаться собственной жизнью. Суд посчитал, что она вправе отказаться от операции, которая спасет ее жизнь. Девочка в течение 8 лет страдала тяжелой формой лейкимии и еще в возрасте 5 лет ей был проведен курс сильнодействующей терапии, который сказался на ее сердце. Единственной операцией, которая спасла бы ей жизнь – пересадка сердца. Девочка в суде отстояла право не вставать в очередь (лист ожидания) для тех, кому необходимо донорское сердце. Пояснила, что она хотела бы умереть в кругу семьи, спокойно, без дополнительных мучений операционных и ее поддержали родители. Врачи подали иск против этого, с требованием лишить родителей статуса официальных опекунов и сделать операцию, несмотря на сопротивление ребенка. Родители подали встречный иск и суд принял сторону девочки и родителей. Но потом события разворачивались очень интересно. Пока шли суды, девочка передумала уходить из жизни, попала в лист ожидания, ей трансплантировали сердце, она до сих пор живет, занимается танцами. А просила уйти из жизни однозначно и бесповоротно, даже суды прошла. Вот это пример того, что решение об эвтаназии делает ситуация необратимой и уже нельзя передумать, поэтому британцы поддерживают запрет на легализацию эвтаназии. Они считают, что время – это тот шанс, которого нельзя лишать.

Канада.

Кейс Сью Родригез (Sue Rodriguez)

В феврале 2015 года единогласным решением девяти судей Верховный суд Канады снял постановление 1993 года, запрещающее врачам страны помогать неизлечимо больным пациентам добровольно уходить из жизни.

До февраля 2015 года практика прекращения жизни неизлечимо больных людей приравнивалась к помощи при совершении суицида и тоже наказывалась заключением на срок до 14 лет (Как в Великобритании). На дискуссию о том, имеет ли право врач ассистировать и сопровождать человека, который хочет уйти из жизни, повлияла судьба вот этой женщины, Сью Родригез. Она работала в университете, провинция Британская Колумбия. У нее обнаружился смертельный недуг – это поражение нервной системы с прогрессирующим параличом мышц, от конечностей до дыхательных путей, в конце концов становится невозможным дыхание. Эта женщина знала, что ее ждет и обратилась в суд с просьбой ввести изменения в законодательство, которые бы позволили врачу-добровольцу помочь ей уйти из жизни. Она написала, что если ей не разрешат, это нарушение ее прав. Верховный суд с большинством в один голос отклонил ее просьбу, она вроде бы смирилась, но в 1994-м году ей стало совсем плохо, она не могла держать ложку, у нее стала неразборчивой речь и она решилась на отчаянный шаг. Буквально в прямом эфире в сопровождении депутата парламента вместе с врачом, который согласился прервать ее муки, врач осуществил эвтаназию. И эта трагедию обнаружила проблему в Канаде. Оказалось, что в стране, где эвтаназия наказывается тюремным заключением, довольно широко распространено нелегальное осуществление эвтаназии.

В феврале 2015 году Постановление 93, запрещающее врачам помогать неизлечимо больным, было снято (Через год вступило в силу).

В Канаде пациент, который хочет уйти из жизни добровольно, должен написать об этом, врачи должны убедиться, что у больных невыносимые страдания, неизлечимое состояние. Канада подчеркивает, что психически больные люди не имеют права на эвтаназию, в отличие от Швейцарии.

Швейцария буквально несколько месяцев назад приняла решение, что людям с деменцией, перед осуществлением эвтаназии, медицинские работники в любое время по своему усмотрению могут дать седативные препараты и помочь уснуть и умереть.

Люксембург узаконил эвтаназию и принял закон об окончании жизни с помощью врача в 2008 году. Пациенты, нуждающиеся в помощи для осуществления самоубийства, должны получить согласие от двух врачей, обязательно быть совершеннолетними, обязательно неоднократно попросить об этом и иметь подтвержденное заболевание с непереносимыми болями. Кроме того, специально выясняется, не было ли на пациента какого-либо давления из вне.

Италия

В ноябре 2008 года 34 итальянских правозащитные организации обратились в европейский суд по правам человека в Страсбурге с просьбой пересмотреть решение Верховного суда Италии о разрешении эвтаназии 36-летней гражданке Италии Элуаны Энгларо

Она попросила посмотреть этот вопрос в интернете, вот, что есть в папке из ее прошлых лекций:

Под прессом ухода из жизни этой женщины, Элуаны Энгларо, вышла буквально на политический уровень, там даже Сильвио Берлускони был задействован. Эта женщина в течение 16 лет (с января 1992 г.) после автомобильной аварии впала в кому и больше никогда в сознание не приходила. Через 7 лет ее отец обратился в суд и еще 9 лет он боролся за то, чтобы удовлетворить просьбу (в связи с тем, что женщина не выходит из вегетативного состояния и не может выйти) о прекращении ее жизни. Были многочисленные свидетельские показания членов семьи, подруг о том, что с ней при жизни были разговоры и она говорила, что для нее жизнь без сознания, без постоянного контакта с миром – не жизнь. И суд поддержал, но разгорелись споры, дело дошло до Верховного Суда, поскольку в Италии очень сильны позиции церкви, и Правительство объединило усилия для того, чтобы воспрепятствовать эвтаназии этой женщины в Италии. Ее родные нашли частную клинику, которая была готова выполнить решение суда, но женщину было невозможно перевести, потому что все дороги были заблокированы протестующими. Ватикан говорил, что женщину передают в руки врачей-убийц. Берлускони приходил посмотреть на ее состояние, блокировал решения, которые ускоряли бы выполнение судебных решенией для этой женщины. Совершенно экзотические аргументы использовались. В конце концов женщина умерла, но умирала очень долго и мучительно.

Австралия

30 ноября 2017 года

Парламент штата Виктория утвердил закон о легализации эвтаназии, который вступил в силу в 2019 году.

В Австралии Парламент штата Виктория утвердил закон, который вступил в силу только в 1999 году. Согласно закону, процедура эвтаназии будет доступна только для жителей штата, которые непрерывно в нем живут 10 лет. Человеку должно быть больше 18 лет, и он должен страдать от неизлечимой болезни.

Индия

9 марта 2018 года

Частичное разрешение эвтаназии – пассивная эвтаназия – отключение от систем жизнеобеспечения при нахождении пациента в коме и при наличии завещания, сделанного до критического состояния (заблаговременного волеизъявления).

Недавнее решение – Индия. Решение на основе кейса, судьбы женщины, которая, будучи медсестрой, подверглась жестокому изнасилованию с удушением. Ее мозг пострадал, она находилась в состоянии, когда высшие нервные функции утрачены и Индия легализовала пассивную эвтаназию, через отключение от систем жизнеобеспечения, если доказано, что состояние необратимое. Но с этим доказательством большие сложности.

Германия

Активная эвтаназия в Германии запрещена.

— В 2015 году закон уточнил, когда, при каких условиях объединения сторонников эвтаназии и отдельные лица могут оказывать содействие при добровольном уходе из жизни смертельно больным людям. По закону разрешена пассивная эвтаназия и отсутствует наказание на ассистированное самоубийство, кроме случаев эвтаназии на коммерческой основе.

— В феврале 2020 года признано, что даже запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Конституции.

Активная эвтаназия в Германии запрещена. В 2012 году закон уточнил, когда и при каких условиях сторонники эвтаназии (групповые социальные субъекты, отдельные лица) могут оказывать людям при добровольном уходе из жизни. Была запрещена эвтаназия на коммерческой основе, только за систему страхования в государственных клиниках.

В феврале 2020 года признано, что запрет на эвтаназию даже на коммерческой основе противоречит Конституции. Германия фактически легализовала эвтаназию полностью за 5 последних лет, включая коммерческую эвтаназию.

Португалия

— В феврале 2020 года Парламент Португалии подавляющим большинством голосов легализовал эвтаназию, отменив уголовное наказание за помощь уйти из жизни по собственному желанию.

— Разрешить эвтаназию с помощью медперсонала для терминальных больных просили несколько общественных групп.

Португалия, одна из последних стран, которая легализовала эвтаназию. Легализовала ассистированное самоубийство для терминальных больных.