- •Стадиальная концепция

- •Концепция ‘’Митохондриальной Евы’’

- •Возрастание роли эмоциональных, волевых и других психологических факторов.

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Тема 9. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в социобиологии

- •1. Ориентация соцогуманитарных наук на доктрину натурализма.

- •Социобиология: проблема генно-культурной коэволюции

- •Тема 10. Социобиология

- •Значение искусства.

- •Право есть низший предел или определенный минимум нравственности.

- •Право есть требование внешней реализации этого минимума.

- •Инженерная модель

- •Пастерская, или патерналистская, модель

- •Коллегиальная модель

- •Контрактная модель

- •По данным исследования Левада-Центра 2017-2018 гг.

- •Отношение россиян к эвтаназии, 2012 год

- •Трансплантация фетальных органов и тканей

- •Ксенотрансплантация

- •Глава 6 Изъятие органов и тканей у живых доноров в целях трансплантации

- •Глава 7 Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование отдельных частей тела человека

- •Конституция рф:

- •Основы законодательства рф об охране здоровья граждан

- •Федеральный закон «о лекарственных средствах» 1998 года

- •Понятие «информированный участник эксперимента»

- •Типы медицинских экспериментов на людях

- •Самоэкспериментирование

- •Эксперименты на здоровых людях

- •Эксперименты на пациентах

- •Участие детей в экспериментах

Коллегиальная модель

Гораздо большие возможности для реализации ценностей автономной личности создает коллегиальная модель отношений между медицинским работником и пациентом. Пациент в рамках этой модели предстает как равноправный в своем взаимодействии с врачом. Для того чтобы играть свою роль, пациент должен получить от врача достаточное количество правдивой информации о своем состоянии здоровья, вариантах лечения, прогнозе развития заболевания, возможных осложнениях и т.д. Будучи в некоторой степени уравнен в отношении информированности с медиками, пациент становится в состоянии принимать участие в выработке конкретных решений, касающихся своего лечения, по сути дела действуя как коллега лечащего врача (название "говорящее" у модели). В данном случае он реализует неотъемлемое право личности на свободу выбора.

Коллегиальная модель не соответствует требованиям социального реализма, как полагает Р. Витч, и представляет собой обычно неосуществимую, несбыточную мечту. Вместе с тем следует иметь в виду, что существует достаточно представительная область, в которой отношения между врачом и пациентом действительно могут носить коллегиальный характер. Речь идет о случаях длительно текущих хронических заболеваний. Молодой врач, пришедший навестить пожилого человека, больного диабетом, имеет, можно сказать, все основания оставить в прихожей профессиональные амбиции. Объем знаний, приобретенных такими пациентами за многие годы болезни, в определенных аспектах может оказаться значительно более обширным, чем у молодого врача. В подобной ситуации общение больного и медика может приближаться к идеалу коллегиальной модели, напоминая консилиум профессионалов, в котором знания одного дополняют и уточняют знания другого: решение о том или ином медицинском назначении вырабатывается совместно.

Контрактная модель

Говоря о последней модели, о контрактной модели взаимоотношений между медиками и пациентами (обратите внимание, это четвёртая, последняя модель), Р. Витч имеет в виду не только юридическое содержание понятия "контракт", но и более общее, "символическое". Идеал контракта как наиболее достойной человека формы социальных отношений сформировался в эпоху Просвещения. На смену наследуемой и данной как бы "от Бога" власти монарха просветители выдвинули идею общественного договора. Они считали, что власть не должна монопольно принадлежать какой-либо группе людей в силу их сословных привилегий.

Народ в результате свободного волеизъявления вправе делегировать властные полномочия правителю, но при этом он заключает с ним определённого рода контракт, в котором определяются общие цели, преследуемые властью, и границы ее полномочий. Нарушение правителем условий контракта дает основание народу для расторжения контракта и насильственного лишения власти правителя. В современном обществе на договорном распределении ролей и взаимной ответственности строятся не только макрополитические отношения, но и трудовые, семейные и многие другие социальные связи.

Чем привлекательна контрактная модель в отношении образцовой структуры взаимоотношений между медиками и пациентами? По мнению Р. Витча, именно эта модель в наибольшей степени защищает моральные ценности автономной личности. В рамках контрактной модели индивидуумы и группы взаимодействуют между собой таким образом, что каждая из сторон несет определенные обязательства и каждая достигает некоторых выгод. Основные моральные принципы свободы, сохранения достоинства, правдивости, верности принятым обязательствам и справедливости существенно важны для реализации контрактных отношений.

Контрактная форма отношений позволяет избежать тех пагубных для свободы пациента недостатков, которые присущи инженерной и патерналистской моделям. Одновременно она не уповает на иллюзию возможности соучастия пациента в качестве "коллеги" врача в рамках коллегиальной модели. Пациент добровольно устанавливает отношения с врачом на тех условиях, которые считает для себя выгодными и возможными. При этом он может делегировать определенные "властные" полномочия врачу с тем, чтобы врач мог адекватно выполнить свои профессиональные обязательства.

Надо сказать, что контрактная модель более реалистична, чем коллегиальная. Она учитывает невозможность равенства врача и пациента, то есть неизбежность наличия "вертикальных" отношений зависимости. Эта зависимость, однако, устанавливается на вполне определенных условиях. Если условия не соблюдаются, то пациент вправе считать для себя договор недействительным, лишить врача тех полномочий, которые последний получил в силу договора, и потребовать компенсации.

Как представляется, основные черты организации современного российского здравоохранения определяет (по крайней мере, в принципе) идея общественного договора. Конституция Российской Федерации представляет собой договор между обществом и государством. В частности, ст. 41 Конституции устанавливает право каждого гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Между тем, контрактная модель не лишена проблем. Во-первых, контрактная природа отношений между врачом и пациентом приводит к замене слова "пациент" словом "потребитель" или "клиент". Эти термины необязательно указывают на равенство в отношениях. Употребление слова "клиент" в праве и социальной работе не гарантирует, что профессионалы в этих областях действуют менее патерналистски, чем доктора. Простой пациент точнее описывает получателем (?) медицинского лечения и ухода, так как оно означает просто личность, которая страдает.

Во-вторых, использование слова "потребитель" в сфере медицины может вводить в заблуждение, поскольку оно игнорирует неизбежную уязвимость пациента в большинстве болезненных состояний. Относительно редко бывают ситуации, когда человек в состоянии вести переговоры о надлежащем курсе лечения, подобно тому, как он ведет переговоры о коммерческом контракте либо приобретает какие-то товары в супермаркете. Технические детали медицинской диагностики и лечения таковы, что пациент, стремящийся понять встающий перед ним выбор, зависит от той интерпретации, предлагаемой медиком. Кроме того, болезнь зачастую снижает способность больного к оценке альтернативы, а также объективному восприятию всех деталей. Должна быть уверенность в доброй воле, компетенции и самоотверженности врача. Часто мы вынуждены искать помощи, полагаясь на моральную надежность того, кто ее предоставляет.

Следует отметить, что каждая из рассмотренных моделей представляет собой то, что социологи обычно называют идеальным типом: в конкретных ситуациях ни одна из них, как правило, не реализуется в чистом виде, хотя взаимодействие врача и пациента в том или ином случае и может строиться в соответствии с одной из моделей. Надо также иметь в виду и то, что выбор той или иной модели может и должен быть обусловлен состоянием пациента и характером оказываемой ему помощи, специализацией врача и т.д.

[Перерыв на тест]

Мы с вами идем дальше. Говорим о том, что в рамках биоэтики были выработаны медицинским сообществом ряд этических критериев, которые необходимо соблюдать врачу при оказании медицинской помощи пациенту. Эти правила перед нами на слайде.

Текст со слайда:

Принцип автономии

Принцип правдивости

Принцип информированного согласия

Правило конфиденциальности

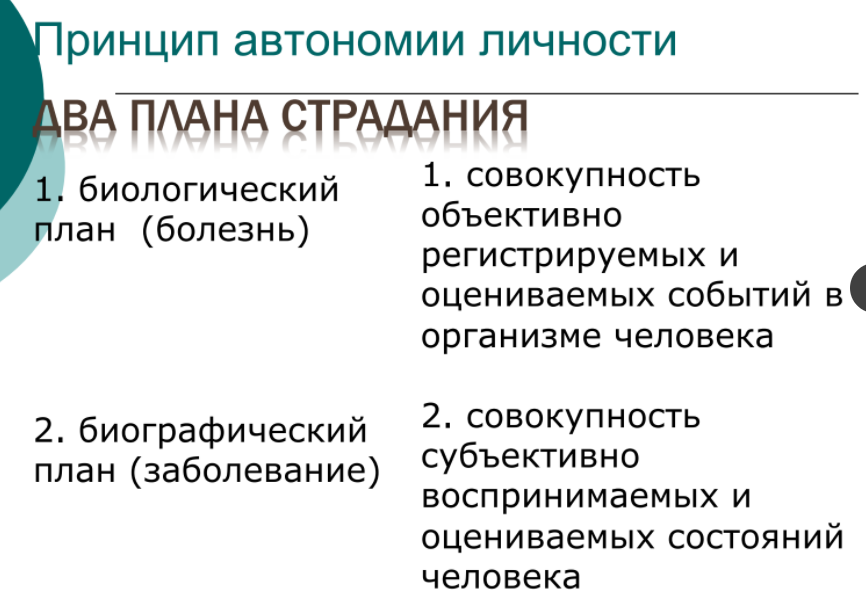

Мы начнём с принципа автономии личности. Заметьте, на каком парадоксальном основании строится этот принцип. Фактически строится предположение, что знание эксперта-генетика и знание профана-человека с улицы как бы равны. Поэтому профан может принимать участие в принятии решения и быть главным в тех ситуациях, которые касаются его судьбы. Такое положение дел связано с определенными идеологическими сдвигами в интеллектуальной атмосфере современного сообщества. У любого страдания, если очень упрощенно говорить, есть как бы два плана: биологический и биографический. И биолог-врач компетентен в интерпретации состояния больного не только с точки зрения биологии, но и с точки зрения его биографии.

Подобный подход появился в 70-е гг. XX в. под влиянием правозащитного движения. Тогда рассуждали примерно так: при любой хронической патологии, при любом состоянии фактически никогда не бывает одного-единственного способа лечения. Хотя сам врач исследует что-то одно, реально всегда существуют варианты. И вес этих вариантов по-разному оценивается с точки зрения биологии и с точки зрения биографии.

Например, при раке груди нужно выбрать между тотальной резекцией (полным удалением) и сегментарным удалением. Врач говорит: “Разница в прогнозе - 10-12 % с расчетом на 5 лет”. И спрашивается, кому решать - женщине или врачу? Конечно, в итоге будет решать женщина. Кто-то выступит за тотальное удаление, кто-то за сегментарное. Очень многое зависит от религиозных убеждений, жизненных планов и т.д.

По

сути речь идет об уравнивании профессионала

с профессионалом. Это дает основания

для автономии

личности.

Учет двух планов человеческого страдания (как биологического, так и биографического измерения) обеспечивает не только содержательный диалог медиков и пациентов, но и дает возможность взаимодействия профессионала и непрофессионала.

Далее мы говорим о правиле правдивости. Правдивая информация о реальном состоянии здоровья пациента является непременным условием получения согласия пациента на медицинское вмешательство.

Раньше господствовал подход скрывать неизлечимые заболевания, особенно тяжелые (онкологические, например).

Сейчас все больше врачей признают пациента равным партнером и говорят правду.

Говорят, что атмосфера лжи, сложившаяся вокруг больного, негативно влияет и на пациента, и на врача.

Конечно, надо учиться говорить правду, как ее говорить. Никогда нельзя лишать больного надежды, потому что в медицине не существует абсолютно точных предсказаний.

Существуют и другие ситуации, когда необходимо соблюдение правила правдивости. Например, внутри врачебного коллектива должно быть полное информирование о состоянии здоровья пациента. Этические нормы предписывают не только лечащему врачу, но и всем специалистам знать правду.

Правило правдивости относится и к самому пациенту. Например, недопустимо сокрытие информации о заболеваемости, передающемся половым путем (СПИД, сифилис и т.д.) - угроза распространения инфекций в обществе.

Доступ к информации о пациенте у студентов-медиков возможен с согласия больного или его доверенного лица.

Есть ситуации, когда сокрытие правды является предпочтительным моральным выбором. В некоторых ситуациях состояние пациента настолько тяжело, что раскрытие полной информации может быть сопряжено с дополнительными угрозами. Например, человек после автокатастрофы, ему не сообщают, что кто-то из членов семьи умер - это делается для того, чтобы уберечь его от психологической травмы.

Следующее правило - правило информированного согласия.

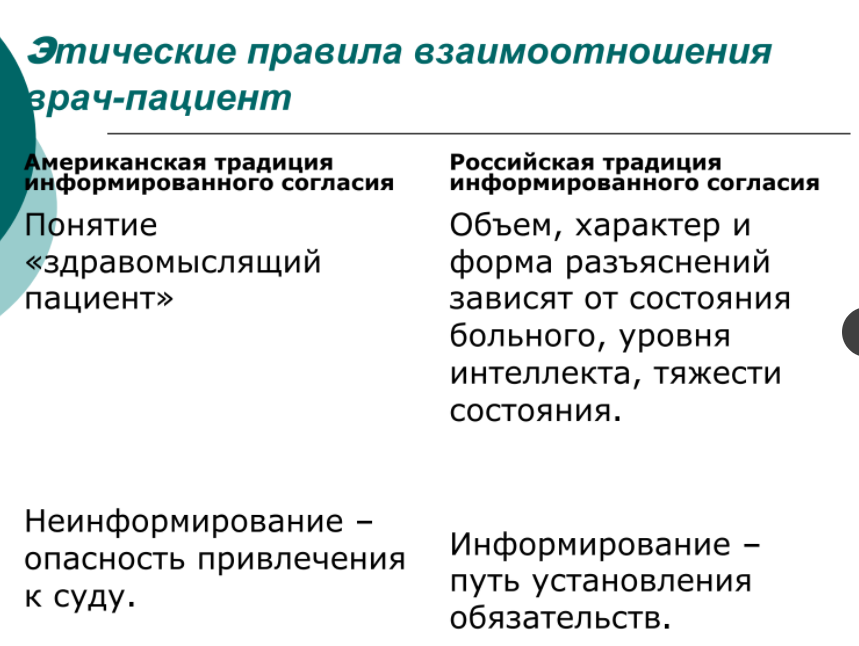

Оно стало глобально обсуждаться в 70-е годы 20 века. Право граждан на информацию о состоянии здоровья провозглашается в ст. 22 Основ Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. В законе, к сожалению, нет указаний на объем, точность, деликатность доступности, информации с позиции врача и больного - с юридической точки зрения эти понятия чрезвычайно размыты.

В западной практике руководствуются образом так называемого “здравомыслящего пациента”. Врач должен передавать ему столько, сколько может захотеть получить в данной ситуации этот ЗП.

В реальности получается вопрос - не может ли пациент привлечь врача к ответственности за сокрытие какой-либо информации? Опасности, конечно, есть.

В российской традиции рассуждают иначе. Информация должна быть доступна для понимания больного и/или его родственников. Объем информации зависит от психоэмоционального состояния больного, уровня интеллекта, тяжести его заболеваемости и т.д.

Соглашение устанавливает взаимные обязательства, равноправие и компетенции сторон. Лицо компетентно, если может принимать решения, основанные на рациональных мотивах. Врач компетентен, но этого нельзя сказать о пациентах. Волей неволей врач упрощает факты так, что может получиться карикатурная правда.

Есть незавершенная дискуссия о необходимости письменного согласия на императивное вмешательство. Многие (?) заявили, что им достаточно своей записи о получении устного согласия, т.к. считают получение расписки самого пациента антидентологическим актом. Он настораживает больного, дает больному нежелательные поводы для размышления, заставляя его думать о том, что ответственность за вмешательство перекладывается с врачей на него самого.

В России расписка нужна, но это не отменяет ответственность врача. Но деликатной проблемой является также ведение переговоров по получению этой расписки.

В чем трудности получения информированного согласия (слайд)?

Законодательство не учитывает, что в последние годы увеличился поток больных, пребывающих в нетрезвом состоянии. Можно ли их принуждать насильственно лечиться, оперироваться?

Как поступить врачу, если пациент дает расписку об отказе? Или отказывается даже в написании расписки? В такой ситуации проведение операции законом запрещено.

Еще одной проблемой является отказ больного или его представителя от проведения лечения. По закону больной имеет право отказаться от лечения. Врач-формалист таким образом защищает себя, но не защищает пациента.

Никакие этические или правовые нормы не будут эффективными без готовности врача постоянно подвергать свою практику критическому анализу, быть всегда открытым для учета конкретных нужд конкретного пациента.

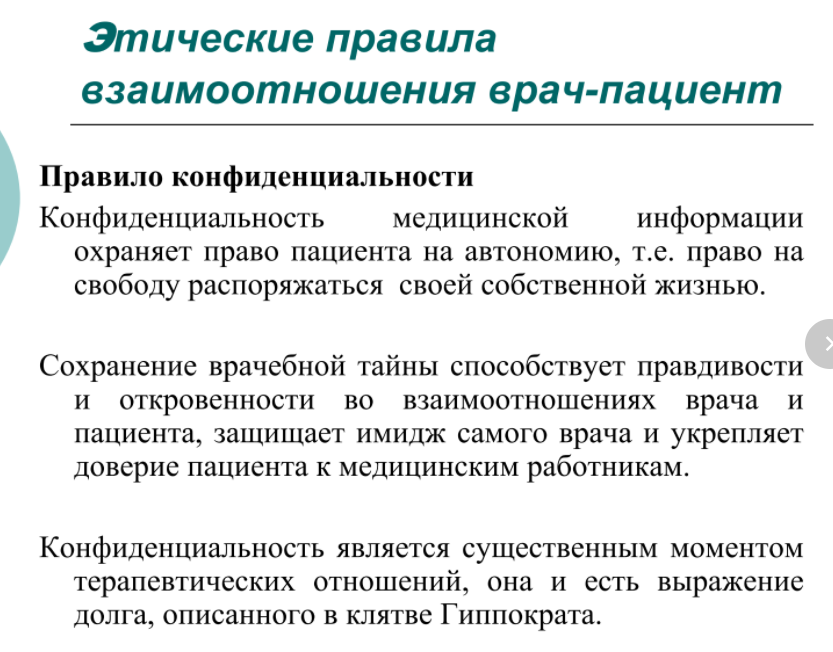

Последним из 4 основных правил биоэтики является правило конфиденциальности.

Предоставление медицинской помощи всегда сопряжено с вторжением в частную жизнь. Врачебная тайна защищает социальный статус пациента, экономические интересы.

Конфиденциальность защищает право пациента на распоряжение собственной жизнью.

Сохранение врачебной тайны способствует правдивости и откровенности во взаимоотношениях врача и пациента, защищает имидж самого врача и укрепляет доверие пациента к медицинским работникам.

Конфиденциальность является существенным моментом терапевтических отношений, она и есть выражение долга, описанного в клятве Гиппократа.

Означает ли это то, что конфиденциальность абсолютна, ее не могут перевесить др моральные соображения? Если сокрытие информации приносит вред другим - обязательство конфиденциальности не может быть абсолютным.

Существуют обстоятельства, когда обязанности врача уважать конфиденциальность информации вступают в конфликт с его долгом перед другими пациентами/обществом в целом.

Пример. Случай из американской практики. Один из партнеров в гомосексуальной паре просил врача не говорить о своем положительном тесте на ВИЧ. Другой партнер отказывался сдавать анализы говоря, что не желает знать свой ВИЧ-статус. Врач также вкурсе, что второй склонен вступать в случайные связи гомо и гетеросексуальные. Возникает вопрос, должен ли врач сообщить, что его партнер является ВИЧ-инфицированным или сохранить конфиденциальность и надеяться, что пациент в состоянии уберечься от распространения инфекции?

Ситуация осложняется тем, что пациент сообщил свое четкое нежелание знать, является ли он инфицированным. Но для безопасности других пациентов врач должен переступить через это желание.

Врач должен четко представлять, когда конфиденциальная информация способна причинить вред другим людям. Например, в 1976 г. ВС Калифорнии признал виновным психолога в халатности, поскольку он не сообщил подруге пациента, что последний угрожал ее убить (и в итоге выполнил свою угрозу).

Мы должны сделать вывод о том, что речь идет о новой трактовке прав пациента - праве на автономию личности, праве на получение информации и т.д. Многие из этих прав носят скорее этический, нежели гражданский характер.

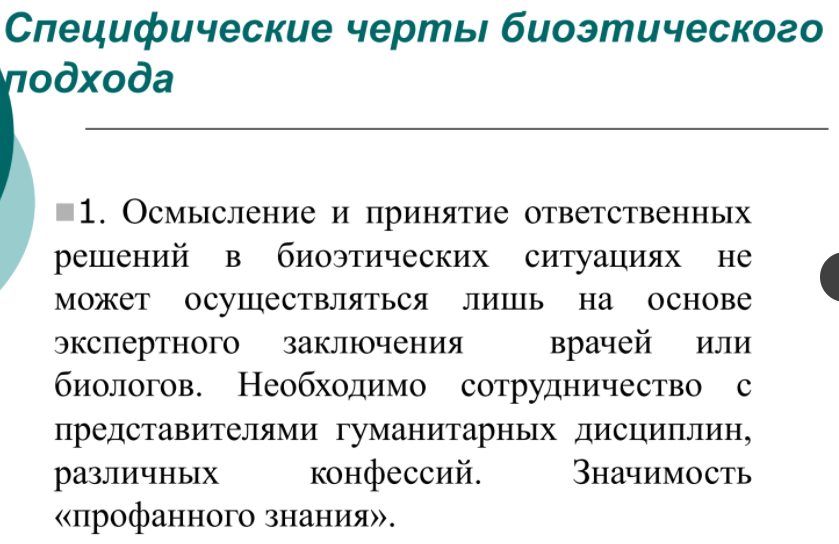

Отличие биоэтики от традиционной медицинской этики состоит в том, что МЭ была преимущественно профессиональной, корпоративной, преимущественное внимание - права и обязанности врача, регулирование отношений внутри медицинского сообщества. Вмешательство непрофессионалов если и допускались, то в очень небольшом числе случаев. В 20 веке ситуация кардинально меняется. Этические вопросы решаются не на корпоративном, а на значительно более широком фундаменте

Это позволяет задаться вопросами о том, что такое человек, как определить человеческую личность и человеческое существо, что является сходным для этих понятий? Ответы не остаются в сфере абстрактной мысли, а определяют реальные решения людей в самых разных критических ситуациях.

На слайде перечислены основные направления биоэтических дискуссий и биоэтического выбора

1. Проблемы начала человеческой жизни в эпоху новых репродуктивных технологий.

2. Проблемы смерти и умирания.

3. Проблемы вмешательства в физическую и психическую целостность человека.

4. Права граждан и обязанности государства в вопросах охраны здоровья граждан.

(дальше она пролистнула три слайда со специфическими чертами биоэтического подхода, вставлены ниже)

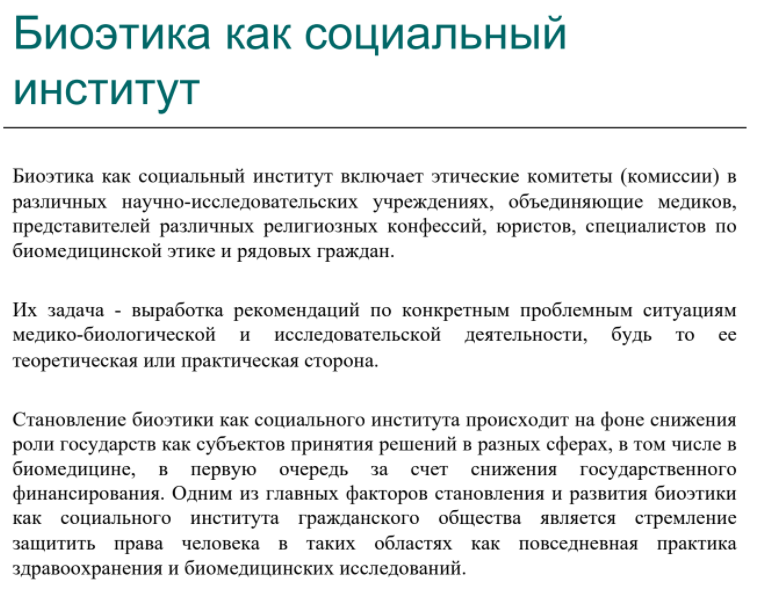

Одной из форм разрешения проблем являются генетические общественные организации, этические комитеты.

Их задача - решение вопросов о выработке рекомендаций по конкретным проблемным ситуациям медико-биологической и исследовательской деятельности, будь то ее теоретическая или практическая сторона.

Введение этических комитетов в структуру российского здравоохранения в России предусмотрено законодательством об охране здоровья граждан (ст. 16)

Биоэтика - не только новая область знания и познания, это еще и мощный социальный институт современного общества.

В структуре МГУ, например, функционируют уже биоэтическая комиссия и биоэтический комитет (биофак и на базе МНОЦ).

Если рассматривать общество как систему взаимосвязанных институтов, то формирование нового института - это достаточно длительный процесс, свидетелями которого мы с вами являемся.

Лекция 10. (20.11.21). Тема 13. Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций часть 2 Изменение представления о пределах человеческого существования в свете современных научных данных (начало жизни). Группа 6.

Государственный контроль за репродуктивным поведения человека на фоне возрастания индивидуальной автономии. Ведь понятно, что государство заинтересовано в определенных стратегия выполнения репродуктивных функциях своими гражданами. И в 20 веке государства опробовали самые разные рычаги воздействия на поведения граждан: экономические, идеологические, правовые, социально-политические и т.д. Между крайностями либерализма и радикализма, заинтересованные в определенной демографической политике государства, в соответствии с идеологическими целями, государства выбирали те или иные стратегии. Универсальной приметой современности является поиск компромисса между индивидуальными правами личности и легитимацией репродуктивного поведения для государства. Обращаю ваше внимание, что законодательно признание репродуктивных прав произошло в 1968 году, и включает право на определение числа детей и сроков их рождения, на доступ к соответствующей информации к товарам и услугам. И вы чувствуете, что это право возникло гораздо позже остальных. Это связано с тем, что такие культурные явления как репродуктивное самоопределение личности и потребности осознанности родительства родителей, оценка своих экономических, психологических, биологических возможностей, все это возникло несколько позже. Репродуктивная стратегия – это сценарий, в котором предусмотрены условия и число детей, выбор средств контроля над фертильностью, все это зависит не только от личного решения, но и от медицинских возможностей для реализации индивидуальных репродуктивных целей. Понятно, что может быть противоречие между этими факторами, например: «Хочу иметь детей, но не могу». Противоречие, может быть, и между Биологическими и социальными факторами. Так, можно обещать материнский капитал за второго ребенка, но в то же время, если люди знают, что имеют место случаи дискриминации в трудовой сфере, что существует большой процент разводов, то таким образом поддерживать многодетный образ жизни государству не удастся.

Отдельно остановимся на планировании семьи. По инициативе ООН это понятие введено в научный и политический оборот во второй половине 60-х годов 20 века. Оно вытеснило понятие ранее употреблявшееся – «Контроль над рождаемостью». Политическая и этическая корректность этого понятия подвергалось критике. Сразу отмечу, что в обществе нет единого мнения по отношению к понятию «Планирование семьи». Некоторые считают, что в этом понятии прослеживается евгенический характер, проталкивающий глобалистский характер концепции устойчивого развития. В этой концепции рост населения рассматривается, как фактор, угрожающий существованию человечества. Понятие «Планирование семьи» противоречиво с этической стороны, ведь с одной стороны государство стремиться контролировать процессы рождаемости за счет совокупности мер, среди которых есть и аборты. Но ведь у семьи есть не только демографические функции, среди них есть и экономические, хозяйственно-бытовые, рекреативные. Поэтому понятие «Планирование семьи» некорректно рассматривать только в отношении количества детей.

Медикализация репродуктивных процессов.

Мы с вами понятие медикализации употребляли, оно означает возрастание значимости медицинских рекомендаций решения проблем. В 21 веке сюда относится режим работы и отдыха. Врач выступает как эксперт, а женщина, ожидающая ребенка, должна выполнять требование, например, по частоте медицинских осмотров, по постановке на учет в медицинскую организацию, и это рассматривает, как гарантия благополучия матери и ребенка. Получается, на протяжении всей беременности, а часто и до зачатия, рядом с женщиной находятся врачи. Отказ от их помощи начинает рассматриваться как девиантное поведение. А вот различия развития с конца 1970-х годов такой отрасли, как вспомогательная репродуктивная технология, развитие технологии выхаживание недоношенных детей, обеспечивает плановое управление репродуктивными процессами человека. Начало жизни теряет статус естественная заданности событий, начинает зависеть от человеческих решений.

Происходит также деинтимизация репродуктивного поведения. Интимность (от лат. «Нижний, самый внутренний, задушевный»). Эта характеристика поведения существенно трансформировалась в современном обществе. На одной из конференций была даже дискуссия о том, насколько люди бояться передавать свои геномные данные в биобанк и Андрей Фурсенко сказал, что люди сейчас столько о себе выкладывают в соцсети, что бояться анонимно сдавать биоматериал в биобанки просто смешно. Третьи лица активно вовлекаются в интимное поведение других людей, оно перестает быть активным, меняется круг общения беременной женщины, а массовая культура даже активно продвигает идею о сексуальности беременной женщины. Посмотрите, инстаграм наполнен фотографиями, по которым можно проследить весь период беременности, меняется стиль одежы, на подчеркивающий особый статус мамы, превращает беременных женщин в активный объект, да на кассах в магазинах стоят презервативы. Вот эта демонстрация репродуктивного поведения, конечно, происходит на фоне деинтемизирующих процессов культуры.

Посмотрите на следующий пункт. Репродуктивное поведение становится связано со страхами.

Страх бесплодия - очень распространено психогенное бесплодие. Бесплодие огромная проблема, данные вам приводила, что до 12% пар в РФ бесплодные. В одной из последних программ на Эхо Москвы у меня были ведущие репродуктологи, и они сказали, что до 24% доходит процент бесплодных пар в России. И страхи этого очень распространяются.

Страх ненормативного родительства: внебрачного, одинокого; страх утраты телесной привлекательности; страх боли; страх зависимости от профессионалов, страх угрозы здоровью; страх экономической нестабильности, которая может прийти за рождением детей; страх утраты психологического комфорта, когда нужно будет переориентировать образ жизни на интересы ребенка; страхи ограничения мобильности в работе, в досуге, в браке. Это все становится значительной психологической проблемой, сопровождающей репродуктивное поведение. + тенденция к коммерциализации - сфера репродукции становится сферой потребления. Вспомогательные репродуктивные технологии самое дорогое коммерческое предложение на медицинском рынке.

И последняя тенденция – глобализации. Это ситуация, когда универсализируется поведение по поводу репродукции во всем мире и конечно это усугубляющиеся конфликты между интереса человека, семьи и интересами государства.

Ответ на вопрос в чате:

В общий процент бесплодия входит и мужское и женское бесплодие. И поэтому в каждом конкретном случае врачи разбираются конкретно и о какой-то ключевой причинности говорить не приходится.

Начало человеческой жизни.

На слайде перечень проблем относят к биоэтическим проблемам начала человеческой жизни. Среди всех проблем самая ключевая, от которой зависит решение всех других - это статус эмбриона человека. Это краеугольный камень медицинских, философских и правовых дискуссий. И общество разбивается на два лагеря: в одном, из которых игнорируют право эмбриона называться человеком, в другом лагере это право эмбриона называться человеком отстаивают.

Замечу, что термин эмбрион относят к человеческой оплодотворенной яйцеклетке с момента оплодотворение до восьми недель беременности. Но периодически возникают идеи пересмотреть это определение. Например, ввести понятие «преэмбрион».

Я вам представлю две группы позиции относительно статуса эмбриона, и мы сравним. Вы видите, на слайде первую группу позиций, которая представлена в современной естественнонаучной медико-биологической литературе, то есть это ответ на вопрос с какого момента начинается человеческая жизнь с точки зрения естественных биомедицинских наук. Вы видите спектр ответов, и я их прокомментирую.

Первая позиция:

Первая позиция связывают начало жизни с формированием дыхательной системы. Это очень распространённый подход. Но это не точка какая-то. Это процесс. Дыхательная система начинает формироваться через четыре недели после оплодотворения. К девятой недели с момента зачатия наблюдается хаотичные и спонтанные дыхательные движения плода, но время окончательного формирования дыхательной системы, следовательно и способность к самостоятельному дыханию формируются к 20 неделям.

Эта позиция рассматривается как начало жизни, потому что самостоятельное дыхание это возможность существовать человеческому плоду вне организма матери. Против этой позиции то, что это растянутый во времени процесс и если мы говорим только об окончании дыхательной системы, то 20 недель это ещё не жизнеспособность плода по всем параметрам.

Вторая позиция:

Следующая позиция связывает начало жизни с формированием сердечно-сосудистой системы. Опять же обратите внимание на термин формирование. То есть никакой точки в этом нет. Развитие и формирование сердечно-сосудистой системы происходит на 20-й – 40-й день после оплодотворения. В начале этого процесса сердца эмбриона представлена пульсирующим сосудом - дорсальной аортой, которая примерно в течение 20-дневного срока приобретает черты настоящего четырёхкамерного сердца млекопитающего. Ну даже это сердце не является копией сердца взрослого и возникает ряд вопросов.

Если мы связываем формирование сердца с первым сердцебиение и считать ли первую пульсация дорсальный аорты именно сердцебиением? Как определить начало пульсации для конкретного эмбриона? Плюс сердца плода не является копией сердца взрослого человека, например в нём существует сообщение между правым и левым предсердием, функционирует артериальной проток и если эти отличия с сердцем взрослого устраняются после рождения с началом легочного дыхания, то можно ли тогда рассматривать этот сердечный подход, как корректный критерий? И плюс вопрос: как быть с теми детьми, которые рождаются с пороками развития сердечно-сосудистой системы? Тогда получается если мы принимаем этот критерий начала жизни, мы не должны распространять понятие жизнь на детей с пороками сердечно-сосудистой системы.

Третья позиция:

Следующий предлагаемый критерий – это развитие нервной системы. Эта позиция связывает возникновение жизни человека с началом функционирования ствола мозга. На эту позицию нельзя не обратить внимание, потому что это попытка установить некоторую симметрию между критериями начала и конца жизни. Если принять эту позицию опять же возникает спектр вопросов: насколько корректно связывать человеческую жизнь с началом функционирования ствола мозга, ведь именно с формированием ствола появляется чувствительность?

По мнению эмбриологов 30-й день развития плода является началом дифференциации нервной системы на столовую часть и высшую часть. И первое движение плода и реакции на прикосновение фиксируется уже на шестой недели с момента оплодотворение, когда в спинном мозге появляются синапсы. В это время с помощью энцефалографии регистрируют и функциональную активность мозга. То есть болевая чувствительность присутствует в 7-8 недель. В восемь недель у плода функционирует таламус, сформированы чувствительные и двигательные центры, то есть всё необходимое, чтобы плод ощущал боль. Вы знаете, что для чувствования боли кора головного мозга не нужно. Даже полное удаление кары не устраняет чувство боли. В этой позиции остается открытым вопрос можно ли считать критерием становления человека проявление способности чувствовать, потому что, например, в медицине очень много случаев, когда бессознательное вегетативное состояние, нечувствительность к боли устранены, но это же не служит отказом в защите прав пациентов. Поэтому этот подход тоже уязвим.

Четвертая позиция:

Следующий подход - образование первичной полоски. Первичная полоска - это морфологический предшественник нервной трубки. Это та осевая структура, вокруг которой выстраивается весь эмбриогенез. До 14-го дня с момента оплодотворения эмбрион представляет из себя клеточные слои, зародышевые оболочки, материал, который не участвует в построении собственно эмбриона. Если сбой в делении наступает именно на этом участке, то развиваются два монозиготных близнеца. Этот период до 14-го дня пока не начинается дифференциация предлагают считать преэмбриональным развитием. То есть эмбрион на преэмбриональной стадии не имеет нервной системы, а следовательно нет нейропсихических процессов в том виде, в котором они ассоциируются с процессами электрохимического взаимодействия в нервных структурах. Поэтому возникает дискуссия. Часть ученых говорит, что в стадии преэмбриона можно исключить из процесса развития человеческой жизни, там нет дифференциации, поэтому там может возникнуть одна жизнь, две жизни; преэмбрион до 7-го дня вообще может не прикрепиться, не имплантироваться в матку и беременность вообще не будет развиваться.

Поэтому часть ученых настаивает, что образование первичной полоски, то есть момент с 14-го дня, может быть моментом начала человеческой жизни. Связанная с этим подходом позиция следующая: когда начало и развитие жизни связывается с имплантацией в бластоцисту клетки матки. Это естественнонаучная позиция связывает начало жизни с определенными правами.

Имплантация после оплодотворения происходит не сразу - на первой неделе жизни, приблизительно на 6-ой день. Возникает вопрос о том, какое количество оплодотворенных яйцеклеток имплантируются. В литературе ооочень большая разница в цифрах, которые приводятся. Кто-то пишет всего 8%, кто-то пишет 60% зародышей, зачатых в результате обычного полового акта, не прикрепляются к стенкам матки и погибают е ственным путем. 60% оплодотворений не заканчиваются беременностью, то есть беременность это такое уникальное событие. которое нужно ценить. Соответственно, возникает вопрос, если имплантации не произошло, то на чем основывают свою позицию сторонники начала жизни с момента оплодотворения. Мы же в никакой другой сфере не отождествляем потенциальное с реальным, мы же не называем студента первокурсника, который потенциально имеет шанс закончить юрфак, уже готовым юристом. Из логики этого подхода допустимо проведение экспериментов с эмбрионами в предимплантационной периоде. Если мы стадию преэмбриона, то есть стадию до имплантации, выводим за пределы человеческой жизни, тогда мы не распространяем на эти объекты права, присущие человеку, включая регламентацию экспериментирования. Каждый подход имеет некоторые ограничения.

Пятая позиция:

Следующий подход - связывание начала жизни с момента слияния гамет, то есть образование уникального генома. Является одной из самых распространенных позиций в рамках естественнонаучного подхода. Дальше мы увидим эту позицию в социогуманитарном подходе. Сторонники этой позиции считают, что только образование качественно уникального, неповторимого генома это единственное качественное преобразование при формировании зародыша, дальше уже развертывание задатков.

Если мы посмотрим международные документы, например Всеобщую Декларацию о геноме человека и правах человека ЮНЕСКО 1997 г. Это один из основных документов международного права, который регулирует генетические исследования. В нем говорится о том, что телесность есть существенный компонент реальность человеческого бытия. Генетический код это основная глубинная структура телесности. Этот подход чреват для науки тем, что мы тогда должны полностью запретить проведение экспериментов с геномом, если начало жизни мы связываем с формированием уникального генома.

Теперь посмотрим на спектр позиций в рамках второй социогуманитарной группы, потому что помимо генетиков, медиков и биологов проблема статуса эмбриона активно обсуждается гуманитариями: этиками, юристами и даже политиками. В дебатах активно используют такой прием как моделирование решения проблемы в рамках какой-то влиятельной мировоззренческой системы, например в психоанализе, марксизме или в религии. Многие религии не дают прямого ответа о критериях начала человеческой жизни. Давайте посмотрим на спектр позиций.

Первая позиция:

Первая позиция - градуализм. Строго говоря, она представлена не только гуманитариями, но и естествоиспытателями, но я отношу эту позицию к гуманитарному подходу, поскольку основной принцип, формирующий эту позицию представляет собой типичное философское рассуждение о непрерывности движения как способа существования бытия. Градуализм это позиция, которая утверждает постепенное одушевлении эмбриона. То есть постепенное обретение человеческих черт, поэтому с момента оплодотворения отношение к эмбриону должно быть таким же как к зрелому человеку. То есть нет стадий, когда мы не люди.

Противники этой позиции апеллируют к двум аргументам. Первый аргумент это феномен естественной убыли, проценты выживания с момента оплодотворения до имплантации, дальше выживание с момента оплодотворения до подтверждения беременности, и дальше до рождения ребенка. Очень много причин потери беременности, основная причина это хромосомные аномалии. Конечно, возникает моральная дискуссия о значимости реальных эмбрионов, но шансы трехдневного эмбриона стать новорожденным человеком малы. Второй аргумент это феномен тотипотентность. Эмбрион состоит из преимущественно не дифференцированных клеток бластомеров, каждый из которых обладает тотипотентностью. То есть каждый бластомер наделен то же генетической информацией, которой обладает вся совокупность. То есть от стадии зиготы до формирования первичной полоски каждой клетке присущи способность развития в полный человеческий индивид, но способность эта потенциальная. Соответственно, при нормальных условиях человеческое развитие есть непрерывная череда изменений, в котором согласно позиции этого подхода нет ммоента, когда начинается жизнь.

Вторая позиция:

Следующая позиция - психоаналитический подход. Я имею ввиду не позицию классического психоанализа, а скорее рассуждения последователей Фрейда, например Отто Ранка, австрийского психолога, психотерапевта, который основал такое течение в психоанализе как неофрейдизм. Самая известная его работа это работа “Травма рождения”. Ранк выдвинул собственную психологическую концепцию, в которой обосновал, что решающим фактором жизненного развития человека является страх, вызванный травмой рождения. Потому что ребенок сталкивается с болью при прохождении родовых путей, сталкивается после рождения с нерегулярностью питания, отсутствием матери, колебанием температур и все события, которые индивид переживает в течение жизни как травматические, обязаны именно сходством с биологическим рождением.

Этот психоаналитический подход лежит в основе трансперсональной психологии (вспоминаем Станислава Грофа). Трансперсональные психологические практики связаны с тем, что человека пытаются погрузить в это первичное состояние переживания травмы рождения, определенную работу с этой травмой для того, чтобы человек дальше справился с травмами взрослого возраста. Конечно этот подход очень сильно расширяет представление о психической жизни, фиксируя проявление личностного бытия задолго до рождения человека.

Третья позиция:

Следующий подход - социологизм. Нельзя на этот подход не обратить внимание, во-первых потому что под влиянием этой позиции складывается абортивная культура и легализуются аборты, и во-вторых потому что данная позиция является идеологическим основанием современного российского законодательства в этой сфере.

Основанием позиции социологизма были утверждения классиков марксизма о так называемой социальной сущности человека. То есть человек есть субъект труда, основной элемент производительных сил, социальное существо. Мы с вами уже разбирали проблему соотношения биологического и социального, и борьба социологизаторства против биологизаторства продолжается до сих пор. Ясно, что при таком подходе, если человек социальное существо, все, что касается его биологического развития до рождения может быть не принято во внимание и эта позиция, конечно, трудно совместима со всеми естественно научными позициями.

Четвертая позиция:

Следующая позиция - морально-интенциональный подход. Обращу внимание на то, что она такая российская, возникла у нас. Исходным тезисом является признание того факта, что любое моральное отношение предполагает наличие субъекта. Поэтому когда мы говорим мать чья, отец чей, мы предполагаем, что есть два субъекта. Субъект это человек, которому кто-то относится, то есть когда есть интенция, например мы испытываем благодарность или ненавидим кого-то. Если перенести эту идею на начало человеческой жизни, то возникновение эмоциональной и целевой направленности к другому человеку как к субъекту означает, что этот субъект для нас существует, что это человек. В рамках такого подхода фат принять решение о сохранении жизни или о абортировании говорят о том, что это существо, то есть мы испытываем эмоциональную интенцию. Но у формирующегося ребенка особенность жизни состоит в том, что эта жизнь беззащитна - она не может ответить на насилие, не может сопротивляться несправедливым решениям. Морально-интенциональный подход выявляет, что эмбрион реальным субъектом моральной рефлексии. Но проблема с использованием данного подхода в том, что женщина узнает на разных этапах развития эмбриона и плода о том, что она беременна, бывает до поздних сроков женщина не знает, что она ждет ребенка. Плюс по отношениям эта интенция бывает разной - от ненависти до любви и трепетного ожидания. Поэтому как применить этот подход с точки зрения естествознания тоже не очень понятно.

Пятая позиция:

Следующую позицию я назвала теологической. Начну с рассмотрения подхода к началу жизни в христианстве. Хочу обратить внимание на то, что в писании не уточняется тот момент, с которого начинаются существование новой человеческой жизни. Но писание ясно свидетельствует, что каждый человек предопределен к рождению Богом и является ценным, потому что он оценен Богом. Нерожденный ребенок также как и все люди на каждой стадии своего развития создан по образу и подобию Бога, поэтому человеческое достоинство должно приниматься как божий дар и не может быть достигнуто или заслуженно самим человеком. Поэтому для христианства не важно достиг ли человек расцвета своих сил, подошел ли к старости или переживает момент развития от зачатия. Это всегда кто, даже если его природа деформирована, даже если есть старческое слабоумие или какие-то медицинские проблемы, все равно человек. Поэтому любое вмешательство, затрагивающее жизнь человека с позиций христианства, аборты и эвтаназия зачеркивают жизнь не животного и конгломерата клеток, а человека, пусть речь и идет о начале или конце пути.

С точки зрения православной антропологии в понятие человеческой природы заложены не только все силы, свойства и способности человека, но и все стадии развития человека. Когда в 2010 году Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена Эдвардсу за разработку технологии ЭКО, римская католическая церковь немедленно выступила с публичным осуждением этого решения нобелевского комитета. Такая позиция Ватикана обусловлена тем, что для богословия католической церкви ключевым вопросом этики вспомогательных репродуктивных технологий является вопрос о статусе эмбриона человека, поэтому официальные документы Ватикана, исходящие из папского совета по вопросам семьи или папского совета по вопросам жизни категорически утверждают, что с момента зачатия при оплодотворении (неважно искусственное оно или ответственное) человеческий эмбрион, даже если он состоит из одной клетки зиготы, обладает тем же достоинством, что и любая человеческая жизнь.

Е.В. говорила с отцом Силуаном – руководителем синодальной комиссии по биоэтике, который сказал, что церковь сейчас очень сильно меняется. Она заявляет, что находится в позиции ученика, потому что православие долгое время не реагировало прямым образом на острые социальные запросы, исходящие из развития биомедецины. Дело в том, что по многим пунктам в священных текстах нет прямых ответов, поэтому отцами церкви позиция как бы эксплицируется из текстов, из-за чего возникают некоторые перегибы, на взгляд Е.В. Например, в евангелии от Луки есть отрывок, где встретились две беременные родственницы: Мария – мать Христа и ее родственница Елизавета. И в евангелии сказано, что в животе Елизаветы при встрече ребенок взыграл от встречи с матерью Господа. Это переводят так, что два младенца, будучи субъектами узнали друг друга. А дальше начинают высчитывать на каком месяце беременности были обе женщины, сколько дней одна к другой шла пешком, в каких городах они жили. Е.В. считает, что священные тексты создавались не с тем, чтобы высчитывать скорость беременной женщины. Таким образом, адаптация позиции в православии все еще продолжается активно. Синодальная комиссия была создана год назад с целью выработать единую позицию, иначе на местах каждый священник, в том числе давая консультации, может впасть в ересь и вообще берет на себя большую ответственность.

Ислам. Ислам рассматривает внутриутробное развитие человека как внутреннее знамение Аллаха. Об этом неоднократно говорится в Коране. Развитие человека в утробе матери разделяют на 3 стадии, и очень интересны параллели с тем, что в наше время открывают эмбриологи. 1 стадия – создание из капли – это оплодотворение яйцеклетки и ее дальнейшее деление. 2 стадия – создание сгустка – формирование органов и тканей из однородной массы. 3 стадия – окончательное развитие младенца. Существует хадис, по которому можно судить, когда у зародыша появляется душа – когда проходит 40 ночей после того как семя попало в утробу. Т.е. моментом, когда происходит определение судьбы человека и когда у зародыша появляется душа в исламе считается 120 день беременности (так 120 или 40?...). После этого аборт фактически приравнивается к убийству. Т.е. когда Господь присылает ангела, в этот момент фактически предопределяется судьба человека.

В иудаизме очень высоко ставится положение о том, что человек создан по образу и подобию божию. Поэтому стремление стать создателем – сотворить новую жизнь – это не просто исполнение заповеди «плодитесь и размножайтесь», это проявление черт творца в человеческой природе. Иудаизм придает высокую ценность индивидуальной жизни. При этом есть утверждение, что плод обладает активной душой, но юридический статус плода в утробе матери не является статусом родившегося ребенка.

Проблема статуса и природы эмбриона относится к одной из самых трудно разрешимых для науки. В конкретных странах ответ на этот вопрос фиксируется в нормах конституционного права. На слайде примеры, как Конституции разных государств фиксируют ответ.

Текст слайда: Законодательное закрепление статуса эмбриона

Национальные акты:

ФРГ: “каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность... это относится и к нерожденным детям”

Ирландия: “государство признает право на жизнь нерожденного ребенка..., гарантирует в законах уважение, защищает и поддерживает своими законами это право”;

Словацкая республика, Чешская республика: “человеческая жизнь достойна охраны до рождения”.

РФ: “основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения”.

Решение вопроса о статусе эмбриона непосредственно влияет на правовую регламентацию производства абортов. Аргументация за базируется на принципах либеральной идеологии, и говорится о праве женщины распоряжаться своим телом. С естественнонаучной точки зрения развивающаяся внутри женщины жизнь – это не ее тело и по полу, и по генетике. По юридическим критериям также сомнительно признание права женщины на распоряжение своим телом как характеристика абортирования.

Текст слайда: Аборты в России: история

¡ 1832 – 1920 гг изгнание плода квалифицируется как вид смертоубийства.

¡ 18 ноября 1920 года Постановление Наркомздрава и Наркомюста полностью легализует искусственный аборт. Формирование «абортной культуры»

¡ 1936 году: аборты в стране запрещаются.

¡ 1955 г: легализация абортов.

¡ вторая половина 80 годов: признание концепции планирования семьи и создание неабортных моделей планирования семьи.

Если мы вспомним отношение к абортам в нашей стране, мы увидим, что после 17-го года в законодательстве происходит революция относительно абортов: в 20-ом году полностью легализуют аборты. Россия становится первой страной мира, не считая Францию периода революции 1891-1810 гг., где женщины и врачи полностью избавляются от уголовной ответственности. Так было до 36-го года, когда аборты запрещаются, но запрещение опять отменяется в 55-ом году, и легализация сохраняется до сих пор. Четко видно, как легализация связана с задачами социально-экономической политики страны.

На сегодняшний день основанием абортивных практик является ст. 17 Конституции, основы законодательства об охране здоровья граждан ст. 56 – искусственное прерывание беременности, УК и подзаконные акты. Если вы прочитаете 56 ст., то по смыслу основ жизнь человеческого зародыша подлежит правовой охране по истечению 12 недель со дня зачатия при условии отсутствия у матери социальных или медицинских показателей. Социальные показания утверждаются Правительством, и на сегодняшний день действует документ 2012 года, в котором есть только одно социальное показание – изнасилование. Если мы посмотрим в историю, то раньше их было множество. При наличии медицинских показаний жизнь плода вообще не является объектом правовой охраны, мать вольна распоряжаться его жизнью по своему усмотрению. При социальных показаниях аборт возможен до 22 недель.

Еще один интересный сюжет – это сравнительных анализ норм законодательства РФ, потому что если мы сравним терминологию, то где-то мы увидим искусственное прерывание беременности, где-то абортирование.

Этические проблемы новых репродуктивных технологий

Вы можете встретить в литературе такие аббревиатуры:

· НРТ – новые репродуктивные технологии

· ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии

Дело в том, что эти репродуктивные технологии, которые изначально разрабатывались, чтобы помочь людям с медицинскими проблемами иметь детей, сейчас воспринимаются неоднозначно как исследователями, так и общественностью. Настороженность связана с недостаточностью изученности отдаленных последствий применения оплодотворения in vitro. Например, в ФРГ есть целое движение женщин против дальнейшего развития НРТ.

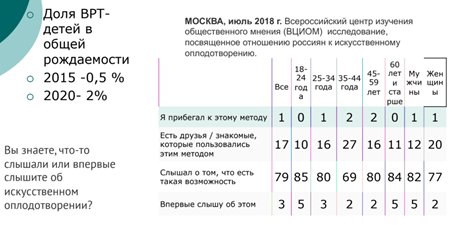

Посмотрите как россияне относятся к ВРТ.

Понятие НРТ включает несколько видов искусственных манипуляций. Во-первых, это искусственное оплодотворение. Оно не подразумевает, что обязательно используется донорский материал мужа. Этот метод используется как при мужской репродуктивной патологии, так и при женской. В среднем беременность возникает в 25% процентах случаев. Эта процедура сопровождается медицинскими вмешательствами в организм женщины, чтобы повысить вероятность оплодотворения и имплантации, но люди считают, что эти действия не содержат проблем морального порядка, если врачи помогают супружеской паре. Но дело в том, что эта технология используется шире чем изначально, потому что ежегодно в мире 2 млн. пар выявляют, что они не могут иметь детей из-за мужского бесплодия, поэтому банк спермы очень востребованная услуга. Есть статистика по Великобритании, что 1 из 800 новорожденных зачат от донорской спермы. В США есть данные, что ежегодно совершается 90 тыс. искусственных оплодотворений с использованием донорского полового материала. Поэтому по ответам россиян не очень понятно, что они подразумевали, какую технологию. В этой части вопрос не совсем корректен.

Достоверных данных о здоровье детей, родившихся с помощью ВРТ нет, т.к. родители предпочитают держать в секрете способ рождения ребенка, поэтому не всегда возможно собрать полную статистику.

В результате искусственного оплодотворения высока вероятность рождения двойни. Если речь идет о стимуляции или, как в эко, когда для повышения вероятности развития беременности имплантируется сразу несколько яйцеклеток, то, конечно, эта вероятность возрастает.

Текст слайда: Проблемы искусственной инсеминации

¡ анонимность донора и реципиентов;

¡ возрастной предел для донора;

¡ возможность для пар, использующих донорскую сперму, получить информацию о доноре;

¡ родительских права доноров половых клеток;

¡ право совершеннолетних детей иметь информацию о доноре.

Есть несколько кейсов, чтобы почувствовать остроту проблем.

Текст слайда: 2013 год. Германия

Врач Андреас Хаммель Андреас Хаммель считает необходимым гарантировать защиту доноров от любого рода материальных претензий. Кроме того, он указывает на неравенство в правах между приемными детьми и детьми, зачатыми в результате искусственного оплодотворения.

Первая ситуация с девушкой Сарой, которая достигнув совершеннолетия посчитала себя несвязанной обязательством матери. Ее мать в 90-ом году в банке спермы подписала документы, что она хочет воспользоваться донорским материалом мужчины, не имеет к этому нему никаких претензий и обязуется его не искать.

Девушка обратилась в суд с требованием разгласить ей имя биологического отца, она приводила свидетельство психологов о том, что ее личная идентичность, личное развитие очень зависят о знании о биологическом отце. Она говорила, что никакой коммерческой компоненты нет, она просто хочет установить контакт. И суд встал на сторону девушки. Там такая очень непростая ситуация: вроде как клиника должна была 10 лет хранить документы, а прошло 20 с лишним, а в клинике они сохранились. И вы видите цитату врача из этого центра клиники, где разворачивалась эта история.

Это «Эссен» - один из самых крупных в Германии биобанков, там хранится сперма 700 доноров, и порядка 10 тыс детей родились только в этой клинике. И вот врач говорит: «Представляете, сейчас 10 тыс человек захочет узнать своего родителя». Дело в том, что в Германии 14 таких центров. За удачную пробу донор спермы получает компенсацию в среднем в 100 евро, проходит медицинское освидетельствование. А для женщин операция по оплодотворению донорской спермы стоит от 500 до 700 евро. И начиная с 2007 года банки обязаны хранить данные в течение 30 лет, хотя до этого банки должны были хранить информацию 10 лет. И вот почему эта клиника не уничтожила документацию, тоже не очень понятно.

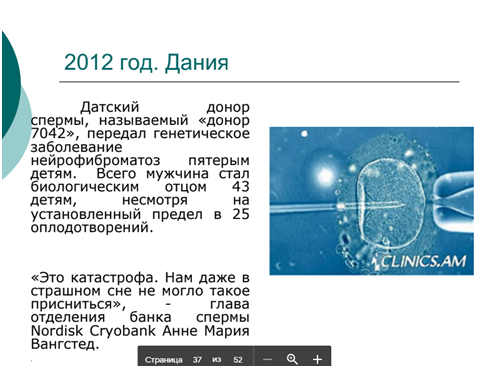

Тоже скандал с международным характером бал в Дании в 2012 году. В Дании донор сам вправе решать, сохранять ему анонимность или нет. И в 2012 году стало известно, что материал датского анонимного донора был использован для превышенного количества оплодотворений. В Дании норма 25, а он стал отцом 43 детям. И вот сначала у 5 его детей, а потом 10 детей обнаружилось неизлечимое заболевание – нейрофиброматоз. Причем женщины, у которых выявили такое заболевание, стали искать, в чем причина. И оказалось, что этих женщин объединяет только то, что они воспользовались банком спермы, и потом выяснилось, что у них еще и один донор. И вы видите цитату руководителя одного из крупнейших банков спермы

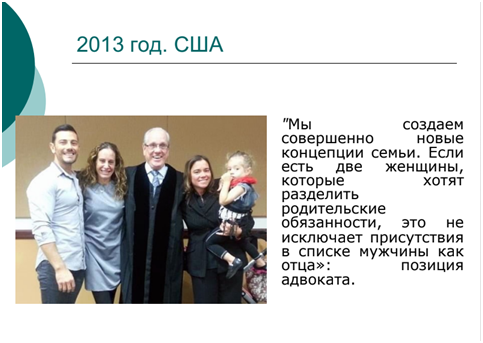

Дело в том, что сперма светловолосых викингов востребована по всему миру. Примерно за год больше 6 тыс иностранок беременеют с помощью скандинавских биобанков (примерно 10 тыс проб вообще отправляются в США). Поэтому очень остра в мире проблема международного законодательства в области использования человеческих биоматериалов. Дело в том, что одни доноры отстаивают анонимность, а другие, наоборот, бьются за свои отцовские права. Вы видите фото, на котором впервые было установлено, что у девочки на руках 3 родителя. Вы видите с двух сторон от адвоката двух женщин, которые официально вступили в брак в Коннектикуте, где это разрешено. И они в банке спермы выбрали в качестве отца этого мужчину (выбрали, в том числе потому, что он указал, что он гей). Они думали, что он никогда не обратится за родительскими правами. Но когда девочке исполнилось полтора года, мужчина обратился в суд с требованием установить его родительские права по отношению к девочке. И юристы трактовали ситуацию так: у девочки будет трое родителей. Все получили свою неравную долю в опекунских правах. В этом судебном разбирательстве не звучал ни один аргумент относительно девочки (кто ей объяснит, как она себя будет чувствовать, когда у нее 2 мамы-лесбиянки и один папа-гей).

Следующий вид вспомогательных репродуктивных технологий – это ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение), когда оплодотворение происходит вне организма матери, а дальше эмбрион переносится в тело матери. Эта процедура эффективна при бесплодии, как мужском, так и женском. И особенно часто его используют, чтобы предотвратить рождение больного ребенка. В мире из замороженных сперматозоидов рождается много детей. Трудно было заморозить яйцеклетки, но уже есть дети, рожденные из криоконсервированного биоматериала, т.е. криоконсервированных яйцеклеток и сперматозоидов. Это случай, впервые произошедший в Сингапуре в 2000 г. В 2017 году 46-летняя женщина в Китае родила ребенка, развившегося из криоконсервированного эмбриона в 2000 г (т.е. через 17 лет). Если оплодотворение происходит вне организма, то виды манипуляций с криоконсервированным биоматериалом и оплодотворенными яйцеклетками, они могут быть самыми разнообразными. Вы видите: это и научные исследования, и преимплантационная диагностика, и криоконсервация.

Очень много проблем. Во-первых, это проблема лишних эмбрионов, что вызывает этические дискуссии. Существенным моментом ЭКО является то, что после успешного проведения процедуры 85-90% эмбрионов остаются неиспользованными. Вот что с ними делать? Может ли тот, кто стал донором полового материала (а это не всегда совпадает с заказчиком процедуры) рассматривать эти лишние эмбрионы как собственность (продавать, передавать другой семье или отдавать для научных исследований). Или, например, еще одна проблема лишних эмбрионов – это развитие многоплодной беременности при ЭКО, когда для сохранения здоровья женщины на определенном периоде принимается решение, сколько плодов остается в живых. Тогда остальным вводят иглу в сердце и оставшиеся дети развиваются на кладбище своих братьев и сестер до рождения. Это тоже вызывается проблемы из-за умерщвления (на научном языке – редукция лишних зародышей внутри матки).

В мире был известный скандал с женщиной и ее 8-ми здоровыми детьми, которые были зачаты с помощью ЭКО, врачи предлагали уменьшить число эмбрионов, она отказалась. Продала права на эксклюзивную трансляцию своих родов журналистам, решив поправить материальное положение. Претензии были не столько к ней, сколько к врачам. Имели ли они право рисковать ее здоровьем, а не редуцировать лишних эмбрионов. И как быть, когда человек решил сам рискнуть своим здоровьем? Роды – с помощью кесарева сечения. 46 врачей, медсестер и ассистентов помогали в родах, вес малышей был от 1, 9 кг. Все выписались из роддома.

В 2018 году в США активно обсуждалась история, когда у белокожих жительниц, находящихся в браке, родился чернокожий ребенок. Оказалось, что банк спермы перепутал пробирку, теперь они воспитывают ребенка-мулата. Требуют, чтобы банк спермы извинился перед ними, выплатил компенсацию Аргументация такая: ребенку будет сложнее идентифицировать себя со своей семьей, тк нет антропологического сходства. Перспектива тоже здесь весьма любопытная.

Посмотрите на эту фотографию. Все 7 детей умерли от редкого заболевания, при котором поражается ЦНС и вызывает это заболевание в митохондриальной ДНК (она содержится только в цитоплазме) и значит, передается по материнской линии. Погибли все ее дети, включая этого молодого человека на фотографии. Это единственный ребенок, который дожил до 21 года. И вот эта женщина развернула борьбу за новые методы, которые позволили бы ей родить здорового ребенка. Она попросила правительство Великобритании использовать донорский материал 3 людей. 1 – ее собственную яйцеклетку, из которой взять ядро (где основной генетический материал), 2 – яйцеклетку другой женщины, из нее удалить ядро и вставить ядро этой женщины, 3 - - донорский половой материал мужчины. В мире с 2015 года родилось уже несколько таких детей. По прогнозам – до 10 пар в год нуждаются в такой технологии только в Британии. Уже сейчас есть люди, у которых генетические методы идентификации позволяют выявлять генетическое родство с 3 людьми. В перспективе – у ребенка может быть 46, 47 генетических родителей. Потому что 46 хромосом + 1 яйцеклетка. А если к этому добавить методы редактирования генома, или даже методы отбора эмбрионов для имплантации в ЭКО, то уже появилось понятие «дизайнерские дети».

Это специалист, доктор, заявил о намерении получить в Великобритании лицензию на проведение операции, в ходе которой будут отбираться эмбрионы, обладающие определенными генетическими характеристиками. Вспомните нашу тему про индивидуальность человека (количественные, качественные характеристики, про то, от чего они зависят), но прецеденты генетического отбора уже есть. Например, группе чикагских ученых удалось вылечить 3-летнюю девочку, которая страдала смертельным наследственным заболеванием – анемия фанкони, с помощью трансплантации кровяных клеток, выделенных из пуповины ее новорожденного брата. То есть селекционные дети – дети, отобранные для того, чтобы лечить своих братьев и сестер, когда все пробирочные эмбрионы проверялись на наличие этого заболевания, отбраковывались, а рождение позволило не только родиться здоровому ребенку, но и спасти других детей. Поэтому понятие «дизайнерские дети» - очень сейчас широко используется и обсуждается.

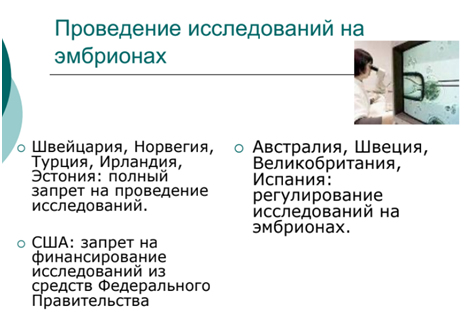

Расскажу о ситуации в Швейцарии. Это иллюстрация развития вспомогательных репродуктивных технологий и селективного отбора. Дело в том, что в Швейцарии в 2013 году был принят законопроект, разрешающий ранее запрещенную в Швейцарии преимплантационную диагностику перед ЭКО. Когда организм развивается вне организма женщины, есть возможность оценить и провести полное геномное исследование. И тогда отобрать для имплантации только здоровые эмбрионы или эмбрионы с востребованными качествами. Вот в Швейцарии до 2013 года такой анализ было проводить запрещено (запрещено проводить генетические манипуляции, но в дальнейшем разрешалось прервать беременность, если на предродовой диагностике были выявлены серьезные патологии плода). И в Швейцарии проводились дискуссии о том, чтобы разрешить преимплантационную генетическую диагностику при ЭКО с четким определением оснований для проведения такой процедуры. И сейчас преимплантационная диагностика при ЭКО разрешена, только если у пары есть генетические заболевания, и они хотят иметь ребенка, которому не передадут по наследству свою болезнь, или, во-вторых, семья не может иметь детей традиционных способом, поэтому проводится преимплантационная диагностика. Этот пример показывает круг проблем. Дело в том, что ЭКО имеет шанс превратиться в основной метод развития беременности, потому что число пар, которые прибегают к ЭКО растет. Соответственно, проводить или не проводить преимплантационную диагностику – это открытие или закрытие евгенических проектов.

Кроме того, специалисты по преимплантиационной диагностике получают значительный доступ к большому количеству эмбрионов, и как результат – увеличивается их запас, и значит, увеличивается возможность экспериментов. Например, по конструированию человека (цвет глаз, например). Кроме того, длительное хранение – криоконсервация – является спорным с точки зрения этики. Например, эмбрионы храним до востребования. А это наносит урон человеческому достоинству. Был случай, когда пара родила ребенка с помощью ЭКО, и сохранила ряд неиспользованных эмбрионов, потому что намеревалась в клинику вернуться. Но они попали в автомобильную катастрофу, все погибли. И когда вскрыли материалы, адвокаты увидели, что все, чем они владели – оставили криоконсервированным эмбрионам. А дальше воспользовались суррогатным материнством. Почитаете последние слайды про технологии суррогатного материнства, и это как раз стало возможным благодаря ЭКО – можно передать на имплантацию женщине, не являющейся генетической матерью, что обострило проблему соотношения репродуктивных прав, подкрепленных возможностями медицины и нравственных ценностных оснований родительства.

Лекция 11. (27.11.2021). Группа 5. Тема 13. Часть 3. Смерть и умирание как биоэтические проблемы.

В разных контекстах эта проблема выступает, как элемент индивидуализации жизни. Например, Аристотель говорил: все формы жизни умирают по своим собственным законам.

Кьеркегор: смерть - важнее жизни, потому что в смерти реализуется индивидуальное бытие.

Ницше: в смерти люди не могут чувствовать себя братьями.

Для медика многоплановая с культурной точки зрения проблема смерти выглядит как проблема критериев смерти.

Отношение к смерти часто в современной культуре амбивалентны(=двойственны). Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь ничего. Если мы понимаем и принимаем свою конечность, мы можем направить усилие на улучшение качества жизни, на улучшение приоритетов, достижение значимых целей.

Для кого-то смерть - это враг, который нужно победить посредству медицины, хакнуть смерть, взломать средствами биохакинга или более радикальными постгуманистическими проектами типо переноса сознания на небиологические носители, использовать криоконсервацию, редактирование генома.

А кто-то понимает, что смерть гарантирована - это близкий друг, в отличие от негарантированного достатка, счастья, любви.

Отношение к смерти очень важная характеристика культуры. Посмотрим опрос россиян, который затрагивал обычных граждан и мед специалистов. Примерно ⅓ россиян сталкивались с неизлечимой болезнью близких родственников.