- •Вопрос 21

- •Вопрос 22

- •Вопрос 23

- •Вопрос 24

- •Вопрос 25 (кратко). Эволюция источников права Древнего Рима на основных этапах его развития.

- •Вопрос 26. Права на вещи, обязательства из договоров и деликтов в Законах XII таблиц.

- •Вопрос 27 Преступления и наказания, суд и судебные процесс в Законах 12 Таблиц

- •Вопрос 28 Основные черты римского права классического периода. Институции Гая.

- •Вопрос 29 Правовой статус физических лиц, институты брачно-семейного права по Институциям Гая и Дигестам Юстиниана.

- •Статус свободы делил все население Рима на:

- •Статус гражданства делил свободное население на:

- •Статус семьи

- •Вопрос 30 Вещное и обязательственное право в Институциях Гая и дю

- •Вопрос 31 Эволюция римского права в постклассический период. Систематизация римского права при Юстиниане.

- •Вопрос 32. Государственный строй Византии.

- •Вопрос 33. Источники византийского права. Общая характеристика Эклоги 726 г.

- •Вопрос 34?

- •Вопрос 35 Основ ные черты феодаль ного общественного и государственного строя

- •Вопрос 36 Понятие рецепции права. О сущности явления, называемого «рецепцией римского права». Глоссаторы. Комментаторы. Гуманисты.

- •Вопрос 37. Возникновение и развитие государства у франков. Империя Карла Великого.

- •Вопрос 38. Правовое положение основны х групп населения и правовое регулирование имущественных отношений по Салической правде.

- •Вопрос 39 Преступления и наказания в Салической правде

- •Вопрос 40. Государственны й строй Франции в X–XIII веках. Династия Капетингов.

- •Вопрос 41 Государственны й строй Франции в XIV–XVI вв. Возникновение

- •Вопрос 42 Государственны й строй Франции в XVII–XVIII вв. Понятие абсолютной

- •Государственный аппарат восстанавливался путем выкупа государственных должностей.

- •Вопрос 43 Основ ные черты правовой культуры средневековой Франции.

- •Вопрос 43

- •Вопрос 44 Государственны й строй англо -саксонской монархии. Нормандское

- •Вопрос 46 Великая Хартия Вольностей 1215 года и ее политико-правовое значение

- •Духовенство (церковь)

- •2.Феодалы (графы, бароны, рыцари)

- •3.Свободные люди

- •Вопрос 47 Возникновение английского парламента. Государственный строй

- •Вопрос 49 Королевская в ласть и парламент в Англии в XIV – первой половине XV вв.

- •Вопрос 50. Формирование абсолютной монархии в Англии. Церковная реформа

- •Вопрос 51Реформа государственного управления в Англии в эпоху правления

- •Вопрос 52 Эволюция королевской в ласти в Англии в XVI – начале XVII вв.

- •Вопрос 53 Возникновение и развитие «common law» и «equity» в средневековой

- •Вопрос 54 Королевское законодательство в средневековой Англии и его формы.

Вопрос 24

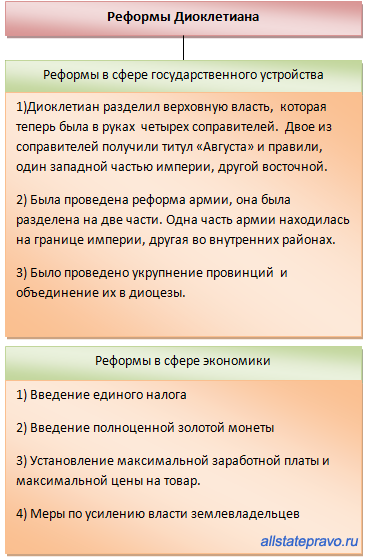

Государственный строй Древнего Рима в период домината. Реформы Диоклетиана.

С III в. Римская империя пережи¬вает распад рабовладельческой системы хозяйства. Классовые противоречия все более обостряются. Особое значение получает в последний период Римской им¬перии армия, состоящая уже в значительной степени из "варва¬ров" и по временам открыто распоряжающаяся судьбой империи. Римская государственная машина последнего периода является военной деспотией императора, централизованным военно-бюрократическим аппаратом верхушки эксплуататорского класса. Немалое значение для поддержки эксплуататоров имело христианство. К IV в. оно уже далеко отошло от своего первоначального демократического характера, когда его последователями являлись преимущественно рабы и пролетарии, выражавшие в фантастической форме свой протест против существующего строя. Состав христианских общин изменился и включал в себя представителей господствующего класса. Христианская церковь постепенно стала мощной организацией, с которой уже должно было считаться государство. Христианские общины получили право свободной деятельности и право владеть имуществом. Имущество это уже было значительным. И христианство стало государственной религией. Христианство обратило все свои силы и средства на поддержание и "оправдание" государственной централизации власти эксплуататоров и главы последних — неограниченного императора. Усиливается террор, доводится до предела налоговое обложение и вообще эксплуатация населения, вводится мелочная регламентация — и идет непрерывный распад Римской империи. Все попытки эксплуататоров удержать свое положение являются тщетными — Рим быстро идет к своей гибели. Последний период Римской империи называется доминатом. Это название происходит от официального наименования римского императора "господином" или "владыкой" или даже "владыкой и богом". Необходимость усиления государственной власти для защиты рабовладельческого строя и, в частности, крупного землевладения рабовладельцев от революционных движений рабов и колонов, для обороны государства от "варваров" и для борьбы со стремлением к отделению ряда находившихся под властью Рима народов вызывала серьезные изменения государственного устройства. В частности, происходит уменьшение размеров провинций и ослабление роли их наместников. В связи с этим еще при Диоклетиане намечается разделение империи на две половины — восточную и западную. Окончательно это разделение было упрочено при Феодосии 397г. Во главе каждой половины империи стоял особый август. Первоначально эти половины рассматривались как части единого государства. Однако в дальнейшем эти части постепенно обособлялись, и уже можно говорить о двух отдельных государствах.

Во главе империи стоит император, носящий титул августа и владыки. Власть его признается нео¬граниченной и исходящей от бога. Христианская религия учи¬ла, что ослушание императора является не только преступлени¬ем, но и грехом, влекущим возмездие от бога. Все население им¬перии рассматривается как подданные или рабы императора.

Императору принадлежит законодательная власть (законы издаются от имени обоих императоров). Император выбирает себе ближайшего помощника, полу¬чающего титул цезаря. Идея приемственности власти! Стабильность на 20 лет Цезарь является наследником императо¬ра. Этой системой думали предупредить случайности и волнения 0ри освобождении престола. Но нередко решающую роль играл голос армии; однако в некоторых случаях имел значение и сенат.

Главным центральным органом, рассматривающим все важнейшие дела, являлся совет при императоре. Важнейшим должностным лицом является управляющий двором. Кроме него, при императоре состоит ряд управлений, основанных на принципе централизации и иерархической подчиненности.

Устанавливаются строгие правила о рангах многочисленных чиновников, о правах, присвоенных каждому рангу, о порядке повышения по службе и т. д. Все эти управления носят резко выраженные черты бюрократического аппарата. Кадры чиновников дополнялись нередко выходцами из различных сословий. Основными принципами организации местного управления являются: строгая централизация, многочисленность чиновников и отделение военной власти от гражданской. Все нити местного управления сходились в Рим, и задачами управления являлись выжимание из населения тягостных налогов и поставок и быстрая беспощадная борьба со всякого рода волнениями и проявлениями недовольства.

Каждая половина империи разделялась на две префектуры. Префектуры разделяются на диоцезы. Каждый диоцез разделяется на провинции. Провинции разделяются на округа. Особым порядком управляется город Рим. Во главе его стоит praefectus urbi, непосредственно подчиненный императору. Сенат сохранился, но лишь по имени: по общему правилу, он играет роль городского совета и ведает только местными делами (те орган управления городом). Формально сохраняются должности консулов, преторов, квесторов, но они яв¬ляются лишь почетными должностями (хотя и требующими боль¬ших расходов от замещающих эти должности лиц, например на устройство общественных зрелищ) и никакого значения в прави¬тельстве не имеют.

Реорганизация армии: легионы разделены на мобильные (действовали внутри империи) и пограничные (порядок на внешних границар империи). В армии много наемников варваров.

Денедная реформа: стали чеканить серебряную монету, чтобы избежать девальвации, инфляции, но провалилась. Снова из др металлов.

Введен поземельный(с тех, кто владеет землей) и подушный(с жителей города) налоги. Раз в 15 лет перепись, в каждые 5 лет проверка.

К V в. Римское государство находилось в состоянии распада. Находившаяся в катастрофическом положении Римская им-перия уже не могла сопротивляться наступлению с севера т. н. "варваров". В 476 г. варварский вождь Одоакр низверг последнего римского императора, носившего, по иронии судьбы, имя легендар¬ного основателя Рима и уменьшительное имя основателя Римской империи, — Ромула Августула. Эта дата и считается концом За¬падной римской империи. Что же касается Восточной римской империи, то она почти на тысячелетие пережила Западную империю. Константинополь был взят турками в 1453 г.

Источники права в Древнем Риме

Древнейший период. Основным источником права в этот период было 1. обычное право, т.е. основную роль играли правовые обычаи, которые существовали еще до образования государства. С появлением государства на смену обычаям приходит обычное право, представленное как совокупность правил поведения, соответствующих интересам господствующего класса и санкционируемых и охраняемых государством. Обычное право не записывается, и этот момент придает нормам неопределенность. Древнейшее обычное право было связанно с религией и не отграничивалось от него. Хранителями обычаев были жрецы, которые выступали как посредники между богами и людьми, они же и были первыми римскими юристами. Жрецы вели календарь, в котором указывались дни для юридических действий, являлись судьями. Принимали участие в заключении сделок. Но уже в древнейший период в Риме стали различаться правовые и религиозные нормы. Право обозначалось термином jus, тогда как нормы, относящиеся к богам, назывались fas. По указаниям древних писателей, первые Рексы издали ряд законов, однако это неподтвержденные данные. Возможно, что еще жрецами были составлены сборники обычаев и конкретных решений. Основные черты права:

Тесная связь с религией (первые юристы были жрецы, понтифики – особая жреческая коллегия, формулирующая исковые формулы, знали календарь судебных дней, держались в строгой секретности в отношении основного населения, особая сакральность);

Замкнутый кастовый характер;

Формализм – господство процедуры над содержанием (малейшая потеря процедуры влекла за собой недействительность);

Символизм (покупка вещи – наложение руки на эту вещь).

Господство обычаев в системе источников права.

Период республики. Как источник права, сохраняется обычай, однако он в данный период отходит на второй план. Древнейшим известным правовым памятником римского права являются «Законы 12 таблиц», составление которых закончилось к сер. 5 в. до н.э. Подлинный текст, который, согласно легенде, находился на 12 досках, до наших дней не дошел, представляет собой сборник судебных решений, наиболее важный правил по решению основных вопросов практики. Содержание 12 таблиц, по-видимому, является записью норм обычного права, которая была сделана для закрепления интересов плебеев и ограничения власти патрициев.

Следующим источником права был 2. закон, который назывался lex. Первоначально это слово означало всякое правило, связывающее установившего его субъекта. Также lex в смысле постановления народного собрания означало правило, установленное гражданами и связывающее их, взаимное обязательство граждан. Определенного порядка принятия закона не было, а назывался закон по имени внесшего законопроект магистрата. В период республики издавалось довольно много законов, касающихся отдельных вопросов, а единого сборника не существовало. Основным содержанием законодательства в этот период являются вопросы государственного устройства, администрации и судебного процесса. Область частного права развивалась путем обычая и судебной практики. Римский закон прежде всего организует деятельность государства. Еще одним источником права в данный период являлись 3. эдикты, которые могли устанавливать магистраты в силу принадлежащей им власти. Первоначально такие обязательные правила делались устно, но позднее стали записываться. Эдикт является подобием программы действий магистрата при вступлении последнего в должность и представляет собой правила, которыми будет руководствоваться магистрат. Особое значение для римского права получил 3.1. преторский эдикт. Претор, в силу своего imperium, выходил за рамки прежнего права и регламентировал новые правоотношения. Он указывал, в каких случаях будет предоставлять иск, и его указания имели для судьи обязательную силу. Эдикт претора имел силу в течение года, когда претор занимает свою должность. С окончанием полномочий претора терял силу и изданный им эдикт. Часто следующий претор не издавал новый по своей сути эдикт, а использовал уже устоявшиеся формулировки. Наконец, специфическим источником права был 4. результат деятельности римских юристов. Усложнение хозяйственной жизни требовало точной формулировки прав и обязанностей, выработке норм, соответствующих развивающемуся обществу. Поэтому деятельность юристов приобретает особой значение, светские юристы занимаются толкованием цивильного права, вырабатывают новые нормы, играют видную роль при формулировке преторского права. Деятельность юристов носила чисто практический характер, их задачами являлось:

дача советов

редактирование актов

руководство процессуальными действиями сторон

Период империи. В период принципата источником права, обладающим силой закона, становятся 5. постановления сената (сенатусконсульты), за которым закрепляется законодательная компетенция. Однако сенат не обладал правом законодательной инициативы, и реально постановления сената были оформлением предложений императора. Основным источником права в данный период является законодательная деятельность императора, который издает единоличные распоряжения. Распоряжения императора носят общее название constitutions, и существую следующие виды распоряжений:

- edicta – общие распоряжения для всего населения империи

- mandata – инструкции должностным лицам, часто главам провинций, могли содержать нормы гражданского или уголовного права

- rescripta – распоряжения по отдельным делам на запросы по правовым вопросам

- decreta – разрешение спорных, в частности судебных, дел

Но затем распоряжения императора получают и название закона – лекс. Законодательство императора усиливало единое для всей империи право. Общее римское право, основанное на законодательстве императоров, применялось римскими должностными лицами и регулировало отношения римских граждан. Однако эти распоряжения издавались в огромном количестве, что порождало запутанность и противоречивость между ними. В период домината получают значение общие распоряжения высших должностных лиц, изданных по не регламентированным в императорских постановлениях вопросам. Как источник права сохраняется преторский эдикт, однако роль и значение его падают. К этому времени сложились основные типы исков, не требующие пересмотра. Император около 130 г. издает окончательный текст преторского эдикта. В этот период наступает расцвет римской юриспруденции, и деятельность юристов играет большую роль. Основной областью деятельности римских юристов является имущественное право. Деятельность юристов была направлена на поддержку уже вступавшего в период упадка рабовладельческого строя, и этим связанно закрепление прав собственности. Развитие торговли требовало разработки юридических вопросов, связанных с торговым правом. Отдельным направлением деятельности юристов было практическое направление. Римские юристы не выработали системы права, они преимущественно были казуистами. Юристы занимали в Риме высокое социальное положение и являлись одним из каналов проведения политики императора. Сочинения, оставленные римскими юристами, представляют собой или данные ими консультации, или комментарии, или учебные пособия, встречаются и систематические изложения – дигеста. Наивысшего расцвета римская юриспруденция достигла в конце 2 и начале 3 в. Именно в этот период она разработала частное право рабовладельческого общества и выработала те правовые принципы, которые дали в последующие века славу римскому частному праву и обусловили восприятие этого права феодальными и буржуазными государствами. О начале упадка юриспруденции свидетельствует закон о цитировании 426 г. С началом периода упадка множеству законов и постановлений потребовалось упорядочивание, и этим связан начавшийся процесс кодификации существовавших законов.