студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

614 |

|

|

Дифракция |

|

|

[ Гл. 8 |

|||

|

Сравнив полученную формулу с выражением |

|

|||||||

|

|

|

, |

2 2 , |

|

(8.103) |

|||

|

|

|

|

|

2 2 |

|

|

|

|

описывающим распределение фаз колебаний в сходящейся сфе- |

|||||||||

рической волне (см. § 4.1), находим |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

1 1 1 |

|

|

(8.104) |

||

|

|

|

|

1 |

2 |

2 |

|

|

|

|

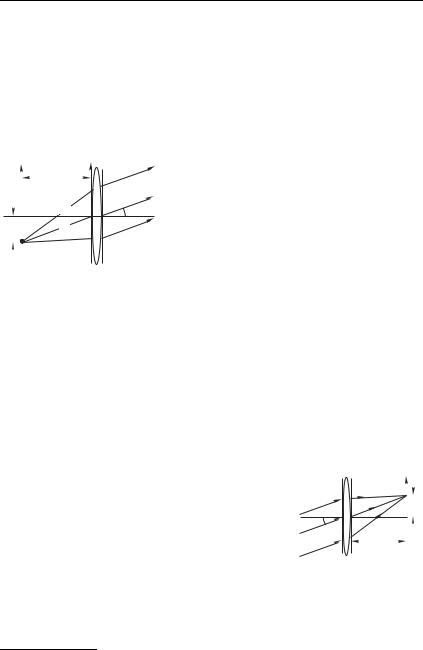

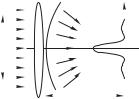

Функция , описывает форму волнового фронта в схо- |

||||||||

дящейся волне, если 2 & 0, что соответствует действительному |

|||||||||

|

x |

|

|

изображению (рис. 8.44). При 2 ' 0 |

|||||

|

|

|

формула |

(8.103) |

описывает |

расходя- |

|||

|

(x) |

(x) |

|

||||||

|

|

щуюся волну, при этом изображение |

|||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

оказывается мнимым (рис. 8.45). |

|||||

|

|

|

|

Аналогичным образом можно пока- |

|||||

S |

O |

O |

S |

зать, что формула линзы (8.104) спра- |

|||||

|

z1 |

z2 |

|

ведлива для любой точки 9, располо- |

|||||

|

|

женной недалеко |

от |

оптической оси, |

|||||

|

z 0 |

z 0 |

|

||||||

|

|

т. е. для предметов малого размера. |

|||||||

|

|

|

|

||||||

|

Рис. 8.44 |

|

Формирование изображения с помо- |

||||||

|

|

щью линзы можно рассматривать, осно- |

|||||||

|

|

|

|

||||||

вываясь на идее пространственного спектрального разложения. |

|||||||||

Такой подход аналогичен спектральному анализу процесса вы- |

|||||||||

нужденных колебаний в линейной ко- |

|

|

|

||||||

лебательной системе (например, в ко- |

|

|

|

||||||

лебательном контуре). Напомним, что |

|

S |

|

||||||

спектральный анализ основан на пред- |

|

|

|

||||||

ставлении внешнего воздействия, воз- |

|

|

|

||||||

буждающего вынужденные колебания, |

|

|

|

||||||

в |

виде суперпозиции |

гармонических |

|

Рис. 8.45 |

|||||

колебаний разных частот. |

|

|

|

|

|

||||

|

Представим монохроматическую волну, идущую от предмета, |

||||||||

в виде суперпозиции плоских волн разных направлений #, т. е. |

|||||||||

разных пространственных частот 4 #. Каждая гармони- |

|||||||||

ка — плоская волна определенного направления — фокусируется |

|||||||||

линзой в «свою» точку фокальной плоскости, в которой возника- |

|||||||||

ет, таким образом, картина пространственного спектра: амплиту- |

|||||||||

да и фаза колебаний в точке 0 фокальной плоскости однозначно |

|||||||||

определяется амплитудой и фазой колебаний той плоской волны, |

|||||||||

которая в эту точку фокусируется. По этой причине фокальную |

|||||||||

плоскость линзы называют фурье-плоскостью. По терминологии |

|||||||||

немецкого инженера и оптика Э. Аббе, впервые предложившего |

|||||||||

такой подход, поле в фокальной плоскости называют первичным |

|||||||||

изображением. На рис. 8.46 показана ситуация, когда предме- |

|||||||||

том является решетка, освещаемая плоской нормально падающей |

|||||||||

8.11 ] |

Оптическое изображение и пространственная фильтрация |

615 |

||||||

волной. При этом в фурье-плоскости, как мы знаем, возникает |

||||||||

картина фраунгоферовой дифракции: набор ярких точек — диф- |

||||||||

ракционных максимумов. Итак, в процес- |

|

|

|

|||||

се распространения света от предмета до |

|

Ô |

|

|||||

фурье-плоскости осуществляется преобра- |

|

|

|

|||||

зование Фурье светового поля (по термино- |

|

|

|

|||||

логии Аббе, первая дифракция). |

|

f |

|

|||||

Далее каждая |

точка фурье-плоскости |

z1 |

z2 |

|||||

|

||||||||

(каждый дифракционный максимум) рас- |

|

|||||||

|

|

|

||||||

сматривается |

как |

источник |

сферической |

Рис. 8.46 |

|

|||

волны. Все сферические волны, исходя- |

|

|||||||

|

|

|

||||||

щие из разных точек фурье-плоскости, интерферируя, образуют |

||||||||

в плоскости, находящейся на расстоянии 2 за линзой, собствен- |

||||||||

но изображение объекта. Это изображение Аббе назвал вторич- |

||||||||

ным, а процесс распространения света от фурье-плоскости до |

||||||||

плоскости изображения — второй дифракцией. |

|

|

||||||

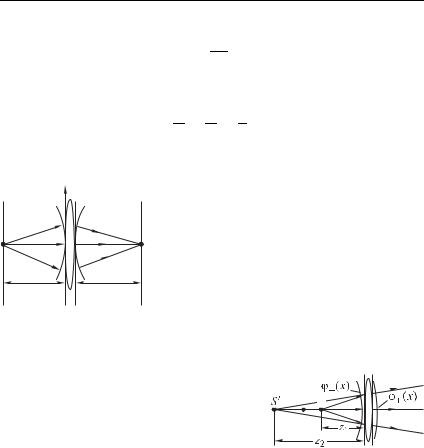

Особенно наглядно принцип двойной дифракции проявляется |

||||||||

в оптической схеме, показанной на рис. 8.47. Схема состоит из |

||||||||

|

Ô |

|

двух линз с общей |

фокальной |

плоско- |

|||

x |

|

стью Ф. Задняя фокальная плоскость лин- |

||||||

|

|

|||||||

|

|

зы Л1 совпадает с передней фокальной |

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

плоскостью линзы Л2. В этом случае пер- |

|||||

O |

O |

O |

вая дифракция — это распространение |

|||||

|

|

x |

света от передней фокальной плоскости |

|||||

|

|

линзы Л1, где расположен предмет (плос- |

||||||

|

|

|

||||||

|

Рис. 8.47 |

|

кость П1 на рис. 8.47), к плоскости Ф, |

|||||

|

|

где возникает картина пространственного |

||||||

спектра — первичное изображение. Далее, сферическая волна |

||||||||

идущая из любой точки фурье-плоскости, преобразуется линзой |

||||||||

Л2 в плоскую волну. Таким образом, каждая плоская волна иду- |

||||||||

щая от предмета, преобразуется системой двух линз в плоскую |

||||||||

волну, приходящую к плоскости изображения (задней фокальной |

||||||||

плоскости П2 линзы Л2). Причем, как видно из рис. 8.47, если |

||||||||

фокусные расстояния линз одинаковы, то волна с пространствен- |

||||||||

ной частотой 4 # преобразуется в волну с пространствен- |

||||||||

ной частотой « 4» ( -компонента вектора k изменяет знак). Это |

||||||||

приводит к инверсии — изображение оказывается перевернутым. |

||||||||

Можно сказать, что в процессе образования изображения проис- |

||||||||

ходит два последовательных преобразования Фурье: от входной |

||||||||

плоскости П1 к фурье-плоскости Ф — первая дифракция, и затем |

||||||||

от фурье-плоскости с помощью линзы Л2 к выходной плоскости |

||||||||

П2 — вторая дифракция. |

|

|

|

|

||||

Особая роль фурье-плоскости обусловлена тем, что именно |

||||||||

в этой плоскости возможно избирательное воздействие на раз- |

||||||||

ные пространственные гармоники: установив в любой точке 0 |

||||||||

фурье-плоскости маленькую пластинку, вносящую определенное |

||||||||

616 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

поглощение и (или) фазовую задержку, мы изменим амплитуду и (или) фазу плоской волны с пространственной частотой 4 0 7, не изменяя амплитуд и фаз других плоских волн. Устанавливая в фурье-плоскости различные амплитудно-фазовые маски, можно направленно изменять пространственный спектр изображения, влияя таким образом на его характеристики. Этим путем можно решать самые разнообразные задачи: улучшение качества изображений, разрешающей способности оптических систем, визуализация фазовых объектов, выполнение самых разнообразных преобразований пространственной структуры световых полей и т. д., т. е. решать широкий круг задач оптической обработки информации.

Визуализация фазовых объектов. В качестве примера рас-

смотрим проблему визуализации фазовых объектов, которую можно решить, используя метод фазового контраста, предло-

женный Цернике. Пусть фазовый объект — тонкая прозрачная пластинка, имеющая разный в разных точках показатель преломления (или толщину), но не изменяющая амплитуду прошедшей волны, находится во входной плоскости П1 оптической системы, показанной на рис. 8.47. Функция пропускания такой пластинкиD , где ( — толщина, — распределение показателя преломления). При освещении пластинки (фазового объекта) плоской, нормально падающей волной, комплексная амплитуда волны в плоскости, примыкающей к пластинке справа, согласно (8.3), есть 70 D . Если оптическая система идеальна, то комплексная амплитуда в выходной плоскости П2 тождественно повторяет (с точностью до инверсии) входное поле 70 , а наблюдаемая картина интенсивности :0 70 2 1, т. е. в плоскости П2 мы наблюдаем равномерную засветку: информация о фазовой структуре предмета потеряна, фазовый объект не видим.

Для визуализации фазового объекта Цернике предложил установить в фурье-плоскости, на оптической оси, маленькую фильтрующую пластинку, которая, не изменяя амплитуды прошедшей волны, вносит фазовую задержку, равную $ 2. Проанализируем структуру светового поля в выходной плоскости П2, рассмотрев в качестве примера объект — фазовую синусоидальную решетку с малой глубиной модуляции ( 1). В этом случае

70 D 1 1 CD |

CD |

|

2 |

2 |

|

|

|

(8.105) |

Итак, входное поле представляется в виде суммы трех слагаемых, в соответствии с этим, от входной плоскости П1 вправо распространяются три плоские волны. Первое слагаемое ответственно за появление плоской волны единичной амплитуды

8.11 ] Оптическое изображение и пространственная фильтрация 617

71 , D , бегущей вдоль оси оптической системы (оси ). Второе и третье слагаемые — плоские волны с амплитудой 2, направления распространения которых составляют углы # с оптической осью, где # (т. е. и — пространственные частоты этих волн). Обратим внимание, что в точке 0 входной плоскости колебание первой волны отличается по фазе на $ 2 от колебаний двух наклонных волн (обратите внимание

на множитель D 2).

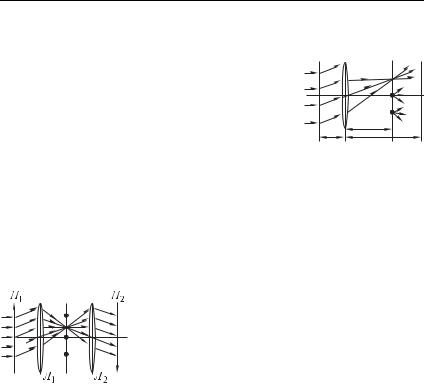

Три слагаемых в (8.105) — это три гармонических колебания или, если угодно, три комплексных числа, которые можно изобразить в виде векторов. На рис. 8.48 a показано положение этих векторов в начале координат ( 0). Горизонтальный вектор единичной длины изображает колебание, созданное осевой волной, два вектора длины 2 1, повернутые на угол $ 2 — колебания боковых волн. При смещении из точки 0

m

m

à |

á |

â |

ã |

Рис. 8.48

перпендикулярно оси , фаза колебания осевой волны не меняется, поэтому соответствующий вектор остается горизонтальным. Фазы боковых (наклонных) волн изменяются: , поэтому изображающие векторы поворачиваются (по и против часовой стрелки). На рис. 8.48 б показано положение векторов в точке, где $ 2: векторы повернулись на угол $ 2, а на рис. 8.48 в в точке , где $, векторы повернулись на угол $. При смещении на расстояние, равное периоду решетки2$ , восстанавливается исходное расположение векторов (рис. 8.45 г). Легко видеть, что суммарный вектор, не меняя своей длины (с точностью до величины порядка 2) изменяет угол наклона от до , что и соответствует фазовой структуре волнового поля. Обратите внимание на полную аналогию с векторным изображением колебания, модулированного по фазе (см.§ 1.5).

Осевая плоская волна, фокусируясь линзой в начало координат фурье-плоскости (0 0) проходит через фазовую фильтрующую пластинку, а две наклонные волны, фокусируясь в точки 01, 2 7# 7 , не «задевают» пластинку. Далее линза Л2 преобразует сферические волны, исходящие из точек 0 0 и 01, 2 7 , в плоские волны, которые, интерферируя, образуют изображение.

618 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

Наличие маленькой фазовой пластинки в фурье-плоскости на оптической оси приводит к относительной фазовой задержке в $ 2 осевой волны (относительно боковых наклонных волн), поэтому поле выходной плоскости можно записать в виде

|

7 D 2 C D |

C D , |

||

или |

|

2 |

2 |

|

|

|

|

||

7 |

1 D |

D |

|

1 |

|

2 |

2 |

|

|

Изменение фазовых соотношений между осевой и наклонными волнами иллюстрируют векторные диаграммы, показанные на рис. 8.49. Поворот вектора еди-

ничной длины (изображающего коле-

ничной длины (изображающего коле-

бания осевой волны) на $ 2 приводит к тому, что в точке 0 все три изображающих вектора оказыва-

бания осевой волны) на $ 2 приводит к тому, что в точке 0 все три изображающих вектора оказыва-

x 0 x ( /2)/ x / ются коллинеарными. При смещении |

||

Рис. 8.49 |

из начала координат изменяется фаза |

|

боковых волн. |

||

|

||

Как видно из векторных диаграмм, длина суммарного вектора при смещении по координате изменяется, а угол наклона (ориентации) суммарного вектора остается неизменным, что и соответствует чисто амплитудной структуре, т. е. полю с плоским волновым фронтом и меняющейся от точки к точке амплитудой. Таким образом, метод фазового контраста позволяет преобразовать исходную фазовую решетку в амплитудную решетку в плоскости изображения.

Наблюдаемая картина интенсивности имеет вид

: 7 2 1 2 1 2

(с самого начала, благодаря условию 1, членами порядка2 и выше мы пренебрегаем). Итак, фазовые изменения входного поля 70 оказались визуализированы: мы наблюдаем изменения интенсивности, повторяющие изменения фазы входного поля. Обратите внимание на аналогию описанного здесь метода фазового контраста с методом преобразования колебания, моду-

лированного по фазе, в амплитудно-модулированное колебание (так называемый прием с изменением фазы несущей, см. § 1.5).

Читатель может самостоятельно проанализировать «метод темного поля». В этом методе вместо фазовой пластинки в $ 2 в фурье-плоскости на оптической оси устанавливается непрозрачный маленький экран. Осевая плоская волна, фокусируясь линзой в начало координат фурье-плоскости, поглощается непрозрачным экраном и не участвует в формировании изображения. Боковые же волны остаются без изменения. Какова в этом случае картина интенсивности в выходной плоскости?

8.11 ] |

Оптическое изображение и пространственная фильтрация |

619 |

Метод темного поля аналогичен методу, который в радиотехнике используется для преобразования фазовой модуляции в амплитудную и называется «приемом без несущей».

Разрешающая способность оптических систем. Всякая реальная оптическая система отличается от идеальной по крайней мере одним важным обстоятельством: ее линзы имеют конечные размеры. Учет конечных размеров используемых объективов чрезвычайно важен для оценки предельных возможностей оптических систем. Необходимо иметь в виду, что функция пропускания линзы (8.12), о которой мы говорили ранее, правильно описывает преобразования волны линзой только в той области значений , которые находятся в пределах «зрачка» линзы. Если диаметр линзы E, то функция (8.12) справедлива

при 2 2 E2 2. Действительно, свет, проходящий «мимо» линзы, не представляет интереса, поскольку не участвует в формировании изображения. Все происходит так, как если бы идеальная бесконечная линза (функция пропускания которой описывается формулой (8.12)) была задиафрагмирована непрозрачным экраном с отверстием диаметра E, оставляющим открытой центральную часть линзы. Именно такая модель используется обычно для расчета дифракционных эффектов, связанных с конечным размером объектива.

Итак, пусть на линзу падает плоская волна, распространяющаяся вдоль оптической оси. Волна излучается удаленным источником, настолько удаленным, что в пределах площади зрачка,

т. е. в пределах диафрагмы диаметра E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(рис. 8.50), волновой фронт неотличим |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

от плоского. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

Пройдя через диафрагму, волна па- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

дает на идеальную (бесконечную) лин- |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

зу. Изображенная на рисунке оптиче- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ская схема есть не что иное, как схе- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

ма наблюдения дифракции Фраунгофе- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ра плоской волны на круглом отверстии |

|

|

|

|

|

Рис. 8.50 |

||||||

диаметра E. Мы уже отмечали, что для |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

наблюдения дифракции Фраунгофера на каком-либо препятствии достаточно установить за препятствием линзу — при этом картина в фокальной плоскости линзы подобна картине, которая возникает на большом расстоянии за препятствием ( E2 ).

Еще раз поясним, в чем суть дела. Плоская волна, пройдя через отверстие-диафрагму, уже не является плоской волной: за отверстием мы имеем непрерывный спектр плоских волн (т. е. набор плоских волн разных направлений). Каждая плоская волна из этого спектра фокусируется идеальной линзой в свою точку фокальной плоскости, в результате мы и получаем распределе-

620 Дифракция [ Гл. 8

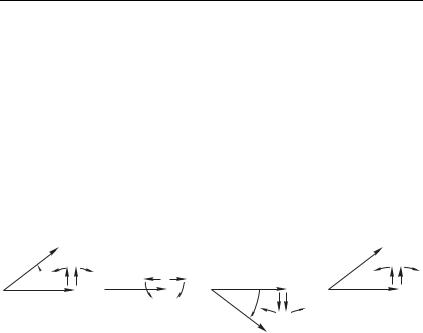

ние интенсивности, показанное на рис. 8.51 — дифракционное

пятно (пятно Эйри), в котором концентрируется подавляющая |

||||

|

I |

доля светового потока, окруженное чередую- |

||

|

щимися светлыми (очень слабыми) и тем- |

|||

|

|

|

||

|

|

|

ными кольцами. Полуширина пятна Эйри |

|

|

I ( ) |

(см. (8.68)) |

|

|

|

|

|

00 1,22 2 |

(8.106) |

|

|

|

= |

|

|

|

|

Это и есть изображение бесконечно уда- |

|

0 0 |

||||

|

|

|

ленного точечного источника: изображение не |

|

Рис. 8.51

является точкой, как следует из законов гео-

метрической оптики, а представляет собой дифракционное пятно, причем чем больше размер объектива E, тем меньше дифракционное пятно, тем больше это пятно похоже на точку.

Следует подчеркнуть, что дифракционная формула (8.106) не приводит к правильному результату в пределе при E : при увеличении E пятно не становится как угодно малым. Мы уже подчеркивали, что бегущие волны не могут образовать в сумме световое поле, которое бы резко изменялось на расстояниях порядка длины волны. Пятно, размер которого существенно меньше длины волны, получить невозможно!

Поток энергии, падающий на линзу и равный :090, где :0 — интенсивность волны, 90 $E2 4 — площадь линзы, концентрируется в маленькое пятнышко, площадь которого равна

9 $02 |

2 |

. Средняя |

интенсивность |

волны в пятне |

||||

0 |

$ 7 E |

|||||||

Эйри оказывается при этом равной |

|

|

||||||

|

|

|

(0 +0 |

=4 |

(8.107) |

|||

|

: :0 |

( |

|

|

4 |

2 2 |

||

Для линзы диаметром 1 см с фокусным расстоянием 710 см выигрыш от фокусировки для длины волны 500 нм

(зеленый цвет) равен : :0 106! В реаль- |

|

|

|

|

|

ных линзах такой выигрыш достигается, если |

|

|

|

|

|

удается устранить аберрации, возникающие |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в линзах, поверхности которых имеют сфери- |

|

|

|

|

|

ческую (а не параболическую) форму. |

D |

|

|

|

|

|

|

|

|||

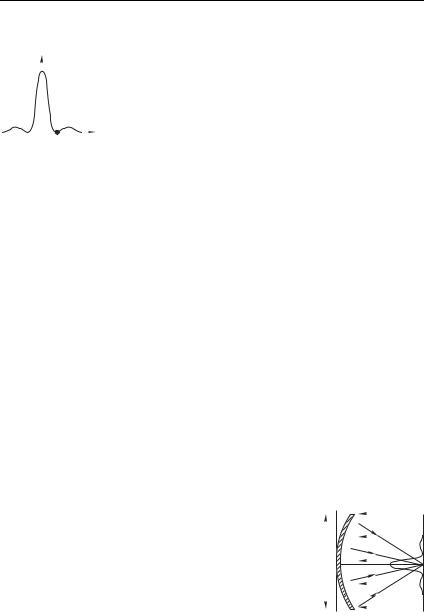

Дифракционная формула (8.106) с тем же |

|

|

|

|

|

успехом применима для оценки размера ди- |

|

|

|

|

|

фракционного пятна в фокусе параболическо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

го зеркала диаметром E (рис. 8.52), посколь- |

|

Рис. 8.52 |

|||

ку распределение фаз колебаний в плоскости, |

|

||||

|

|

|

|

|

|

примыкающей к зеркалу (после отражения плоской волны от зеркала), аналогично фазовому распределению (8.11), которое обеспечивается линзой.