студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

8.9 ] |

Дифракция Фраунгофера |

601 |

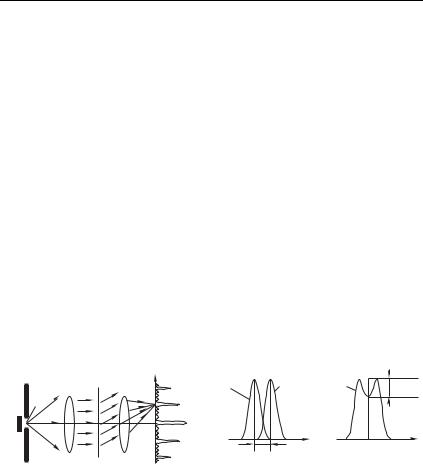

Первый сомножитель 7 2 описывает картину дифракции на щели (формула (8.66)). Второй сомножитель связан с интерференцией волн, приходящих от разных щелей к точке наблюдения.

Наиболее интересным в картине дифракции на решетке является наличие узких дифракционных максимумов, в которые идет подавляющая доля общего потока энергии.

Направления на эти максимумы определяются условием

1, 2, , |

(8.73) |

— волны от всех щелей решетки приходят в точку наблюдения с разностью хода , равной целому числу длин волн и, следовательно, создают синфазные колебания. Итак, разность фаз # 2$ . Амплитуда суммарного колебания оказывается при этом в ! раз больше амплитуды колебаний, созданных одной щелью: !7 , а интенсивность : !2 7 2 в !2 раз превышает интенсивность волны от одной щели, так как при # 2$ все векторы, составляющие цепочку векторов на рис. 1.7, оказываются коллинеарными, поэтому длина суммарного вектора в ! раз больше длины слагаемых векторов). Читатель может самостоятельно убедится, что второй сомножитель в (8.72) равен ! при условии (8.73):

|

B2 |

! |

(8.74) |

||

2 |

|

||||

' 2 |

|

|

|||

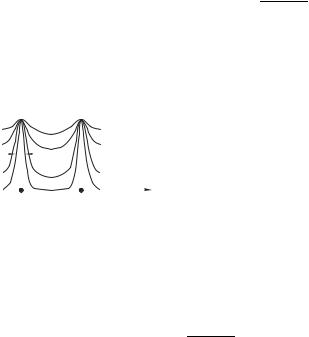

График функции (8.72) показан на рис. 8.35.

Штриховой линией показана «огибающая» — зависимость от первого сомножителя 7 2, описывающего картину фраунгоферовой дифракции на щели ширины .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

/b |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

/b |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 8.35

Для картины, изображенной на рис. 8.35, характерно, что уже при небольшом отклонении от направления (т. е. от направления, определяемого условием (8.73)) интенсивность резко уменьшается, обращаясь в нуль при Æ. Определить величину этого отклонения можно из следующих соображений.

602 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

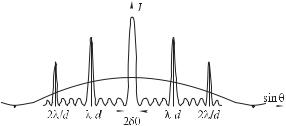

В направлении векторная диаграмма имеет вид, показанный на рис. 8.36 а — цепочка, состоящая из ! коллинеарных векторов: # 2$ . Спрашивается, при каком отклонении Æ от направления век-

àторная диаграмма будет иметь вид, пока-

|

занный на рис. 8.36 б: замкнутая цепоч- |

|

ка векторов, в которой конец последнего |

N |

вектора совпадает с началом первого век- |

тора и, следовательно, длина суммарного вектора будет равна нулю. Чтобы вектор-

|

|

ная диаграмма, показанная на рис. 8.36 а, |

|

|

преобразовалась в замкнутый многоуголь- |

||

|

|

|

|

áник векторов рис. 8.36 б, необходимо, чтобы

Рис. 8.36 |

разность фаз колебаний от двух соседних |

|

щелей решетки в точке наблюдения изме- |

нилась на величину Æ# 2$!. Тогда (при ! 1) последний !-й вектор коллинеарен с первым: !Æ# 2$, т. е.

Æ |

|

2 |

или Æ |

|

|

(8.75) |

||

|

|

|

||||||

|

|

B |

B |

|

||||

Для сравнительно небольших углов можно приближенно |

||||||||

написать |

|

|

|

|

|

|

|

(8.76) |

|

Æ |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

Это и есть оценка полуширины главных дифракционных максимумов. Целое число в (8.73) называется порядком главного максимума (или порядком дифракции). Например, при

1 имеем первый порядок дифракции; значению 1 отвечает минус первый порядок дифракции. Максимальное значение , как ясно из (8.73), ограничено величиной

|

|

(8.77) |

|

|

|

Реально же заметными являются лишь те дифракционные максимумы, которые лежат в пределах углов

, |

(8.78) |

) |

|

поскольку, как мы выяснили ранее, только в пределах этих углов в основном распространяется поток энергии от каждой из щелей решетки.

Поэтому (при & ) максимальный порядок можно оценить из условия (см. рис. 8.35)

или |

(8.79) |

|

) |

) |

|

8.10 ] Разрешающая способность спектральных приборов 603

При этом общее число главных дифракционных максимумов, в которые попадает подавляющая часть потока энергии, равно приблизительно 1 2 .

8.10. Разрешающая способность спектральных приборов

Ранее мы говорили о том, что излучение любого источника света можно представить как сумму волн различных частот (спектральное разложение).

Распределение энергии по спектру излучения (зависимость интенсивности от частоты : ) является чрезвычайно важной характеристикой, которая исследуется с помощью спектральных приборов. Мы рассмотрим несколько возможных способов.

Дифракционная решетка. Два обстоятельства позволяют использовать дифракционную решетку для спектральных измерений. Во-первых, как следует из (8.73), положение главных дифракционных максимумов зависит от длины волны, и во-вторых, ширина этих максимумов, как видно из (8.76), чрезвычайно мала, а поток энергии (интенсивность) велик при большом числе щелей решетки.

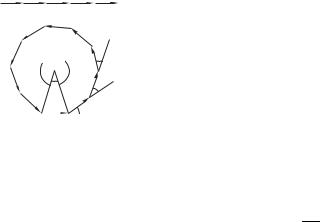

Схема спектрального прибора, основанного на использовании дифракционной решетки, показана на рис. 8.37 а.

|

x |

I1(x) |

I2(x) |

I(x) |

|

|

|

|

20 % |

D |

|

|

|

|

S |

0 |

|

x |

x |

|

|

|||

Ë1 |

Ë2 |

x = f |

|

|

|

à |

|

|

á |

Рис. 8.37

Излучение исследуемого источника 9 проходит через малую диафрагму (отверстие в непрозрачном экране) E, расположенную в фокальной плоскости объектива Л1. Сколлимированное объективом излучение (параллельный пучок света) падает на дифракционную решетку. При дифракции на решетке возникает ряд пучков, распространяющихся в направлениях , определяемых равенством (8.73). Угловая расходимость каждого из них Æ дается формулой (8.76). Следовательно, в фокальной плоскости объектива Л2 возникает картина дифракционных максимумов, положение которых (расстояние от оптической оси) есть

7 7 2 |

, |

|

|

604 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

а полуширина максимумов Æ 7Æ 7 ! |

; 7 — фокусное |

|

расстояние объектива Л2. |

|

|

|

Пусть излучение содержит две близкие спектральные линии |

|

и Æ одинаковой интенсивности. Положение -го дифракционного максимума, отвечающего длине волны , определяется условием

2

1 7 1

Соответственно, положение -го максимума для длины волны Æ есть

2 7 2 Æ 7

Какова минимальная величина Æ, при которой мы можем по наблюдаемой картине дифракции в фокальной плоскости линзы

Л2, зафиксировать наличие двух спектральных линий? Согласно критерию Рэлея предельно разрешимыми считают-

ся спектральные линии, для которых смещение дифракционных максимумов 2 1 7 Æ в точности равно их полуширине Æ 7 ! (в данном случае полуширина линии определяется по первому нулю интенсивности).

Эта ситуация показана на рис. 8.37 б. Слева изображены кривые интенсивности :1 и :2 , отвечающие -м максимумам для длин волн и Æ соответственно. Справа наблюдаемая в предельном случае суммарная картина интенсивности : :1 :2 . Как показывает расчет, основанный на формуле (8.72), в наблюдаемой картине : имеется примерно 20 %-ный провал, по наличию которого легко определить, что излучение источника содержит две спектральных линии. Разумеется, критерий Рэлея является условным: например, если расстояние между центрами картин :1 и :2 будет немного меньше величины Æ, то провал в суммарной картине будет несколько меньшим (например 15 % или 10 %), что визуально также можно определить. При достаточно малом смещении или существенно разной интенсивности линий провал в суммарной картине вообще может отсутствовать, однако и в этом случае наблюдаемая картина отличается от картины дифракции, создаваемой строго монохроматическим источником. Тем не менее, критерий Рэлея широко применяется для оценки возможностей спектральных приборов. Итак, используя критерий Рэлея Æ, находим

Æ ,

B

откуда получаем

|

! |

(8.80) |

|

Æ |

|||

|

|

8.10 ] |

Разрешающая способность спектральных приборов |

605 |

Отношение длины волны к предельно допустимому (со-

гласно критерию Рэлея) интервалу длин волн Æ называется

разрешающей способностью спектрального прибора. Высокая разрешающая способность дифракционных решеток

достигается за счет большого числа ! (до 105 и более). При этом общий рабочий размер решеток E ! не может быть слишком большим (обычно E 10 см), так как в противном случае возникают трудно выполнимые требования как к качеству объективов Л1 и Л2, так и к качеству самих решеток (равномерности нанесения штрихов). Расстояние между штрихами (период решеток ) при этом сильно ограничено: у хороших решеток величина составляет всего несколько длин волн (в оптическом диапазоне). Соответственно максимальная величина порядка дифракции , согласно (8.77), ограничена несколькими единицами. Из (8.80) и (8.77) следует, что максимальная величина разрешающей способности дифракционной решетки есть

|

|

|

! = |

(8.81) |

|

||||

Æ |

|

|

|

|

Из (8.81) получаем оценку минимально разрешимого интер- |

||||

вала длин волн |

|

2 |

|

|

|

|

Æ = |

(8.82) |

|

Имеется еще одна |

важная характеристика: |

максимальный |

||

спектральный интервал излучения, который может быть проанализирован с помощью спектрального прибора. Итак, пусть спектральный состав излучения содержит ряд компонент, лежащих в интервале от до (рис. 8.38). При этом разрешающая способность решетки достаточно высока, так что даже ближай-

шие линии в спектре излучения (с расстоя- |

I( ) |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

нием |

между |

ними |

Æ) разрешаются нашей |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

решеткой. Однако есть еще одна проблема. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Каждая спектральная компонента созда- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

ет в |

фокальной плоскости |

объектива Л2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|||||||||||||||

(рис. |

8.37 а) |

свою |

картину |

дифракционных |

||||||||||||

|

Рис. 8.38 |

|||||||||||||||

максимумов. |

Пусть |

положение 1 -го |

|

|||||||||||||

максимума спектральной компоненты (находящейся на левом краю спектрального диапазона излучения источника) совпадает с положением -го дифракционного максимума спектральной компоненты (находящейся на правом краю спектрального диапазона излучения), т. е. выполняется условие:

1 |

(8.83) |

Ясно, что при этом наблюдаемая картина дифракции в фокальной плоскости объектива Л2 не дает возможности определить, наблюдается ли -й максимум для длины волны

606 |

|

|

|

Дифракция |

|

|

[ Гл. 8 |

или мы видим 1 -й максимум для длины волны . Равен- |

|||||||

ство (8.83) является предельным условием, при котором спек- |

|||||||

тральные максимумы разных порядков начинают перепутывать- |

|||||||

ся; спектральный диапазон, превышающий предельное значение |

|||||||

, определяемое условием (8.83), не может быть проанализи- |

|||||||

рован. Этот максимально допустимый диапазон называется |

|||||||

областью дисперсии. Из (8.83) находим |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

(8.84) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Чем больше порядок дифракции , в котором анализируется |

|||||||

излучение, тем меньше допустимая область дисперсии. В частно- |

|||||||

сти, в первом порядке дифракции 1 может быть проанали- |

|||||||

зирован весь видимый диапазон излучения, однако разрешающая |

|||||||

способность при этом (8.80) минимальна. |

|

|

|||||

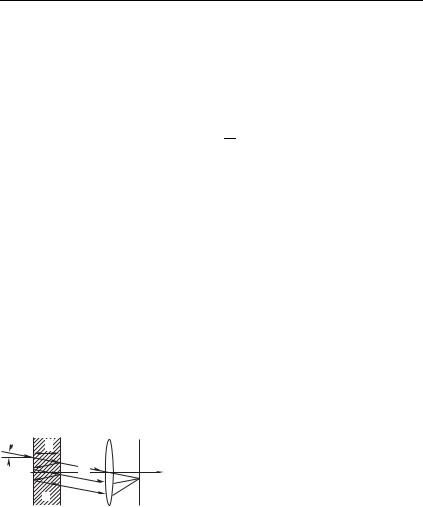

Интерферометр Фабри–Перо. Этот прибор, изобретенный |

|||||||

французскими |

физиками |

Ш. Фабри |

(1867–1945) и |

А. Перо |

|||

(1863–1925) представляет собой плоскопараллельную прозрач- |

|||||||

ную пластинку, на поверхность которой нанесены высокоотража- |

|||||||

ющие покрытия, либо интерферометр состоит из двух пластин |

|||||||

с параллельными отражающими покрытиями, разделенных воз- |

|||||||

душным промежутком. Многолучевая интерференция в данном |

|||||||

случае возникает за счет многократного переотражения пада- |

|||||||

ющей волны от высокоотражающих покрытий (зеркал) интер- |

|||||||

ферометра. Пусть плоская монохроматическая волна падает на |

|||||||

интерферометр под углом (угол между волновым вектором и |

|||||||

нормалью к отражающим поверхностям — осью на рис. 8.39). |

|||||||

Введем > |

и 3 — амплитудные коэффициенты пропускания и |

||||||

|

|

|

|

отражения зеркал. |

|

|

|

A0 |

L |

A1 |

|

Коэффициенты > и 3 связыва- |

|||

|

|

0 z |

ют между собой амплитуду падаю- |

||||

|

A2 |

щей на зеркало волны с амплитуда- |

|||||

|

|

rm |

|||||

|

|

|

ми прошедшей и отраженной волн. |

||||

|

n |

|

|

||||

|

A3 |

|

Согласно определению |

|

|||

|

|

|

|

||||

|

Рис. 8.39 |

|

прош пад >, |

отр пад 3 |

|||

Соответственно интенсивности волн связаны равенствами:

:прош :пад >2, :отр :пад 32. Будем полагать, что поглощение отсутствует. Тогда, очевидно :пад :прош :отр, откуда следует

>2 32 1. Если ввести энергетические коэффициенты отражения и пропускания и , то 1.

Пусть падающая на интерферометр волна имеет амплитуду0 (рис. 8.40). Пройдя внутрь интерферометра, волна ослабится, ее амплитуда станет равной 0>. Пройдя затем через второе зеркало, волна выйдет из интерферометра вправо, имея амплитуду1 0>2. Назовем эту волну первой волной.

8.10 ] |

|

|

Разрешающая способность спектральных приборов |

607 |

||||||

Однако часть волны (с амплитудой 0>) отразится от зер- |

||||||||||

кала |

2, а затем и |

от зеркала 1. После первого |

отражения |

|||||||

ее амплитуда станет равной 0>3, а после |

второго — 0>32. |

|||||||||

После |

выхода |

из |

интерферометра |

впра- |

|

|

|

|||

во (после прохождения сквозь зеркальное |

A0 |

A0 |

A1 |

|||||||

покрытие |

2), |

ее |

амплитуда |

станет |

рав- |

|

A0 |

|

||

ной |

2 |

0>32 > 0>232. Назовем эту |

|

A 2 |

A2 |

|||||

волну второй волной. Легко сообразить, |

|

0 |

|

|||||||

|

|

|

||||||||

что |

третья волна |

будет иметь амплитуду |

|

1 |

2 |

|||||

3 0>234. Итак, на выходе из интерферо- |

Рис. 8.40 |

метра мы имеем суперпозицию плоских волн, |

|

все они распространяются под углом к оси , а амплитуды этих волн отличаются множителем 32: 1 32.

Каждая последующая волна в этой суперпозиции проходит в интерферометре дополнительный путь 2+ (+ — расстояние между зеркалами), приобретая набег фазы #, равный 2+:

# 2+ |

(8.85) |

(для интерферометра, состоящего из двух зеркал, разделенных воздушным промежутком).

Таким образом, суммарная волна на выходе из интерферометра имеет амплитуду

|

|

2 232D' |

|

234D 2' |

2 |

|

||

|

|

|

0. |

(8.86) |

||||

|

> |

0 |

> |

0 |

> |

|

||

1 %2< |

||||||||

0 |

|

|

|

|

||||

(сумма бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем 32D'). Амплитуда суммарной волны, прошедшей сквозь интерферометр, максимальна, если происходит синфазное сложение волн, т. е.

# 2+ 2$ ( — целое число) |

(8.87) |

При этом векторная диаграмма, изображающая сумму (8.86), представляет собой цепочку коллинеарных векторов, длины которых уменьшаются в геометрической прогрессии, а амплитуда прошедшей волны равна амплитуде падающей волны:

0 |

|

0, |

(8.88) |

|

1 |

||||

|

|

|

т. е. волна полностью проходит сквозь интерферометр! Поучительно рассчитать, какова при этом амплитуда отраженной волны (разумеется, мы должны получить в результате расчетаотр 0). Мы предоставляем проделать этот расчет читателю в качестве упражнения.

Синфазное сложение волн, возникающих при многократных переотражениях от зеркал (при условии (8.87)) приводит к тому, что амплитуда колебаний поля внутри резонатора может суще-