студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

8.5 ] Дифракция Фраунгофера 581

Интерес, как правило, представляет область значений в плоскости наблюдения , размер которой мал в сравнении

с , поэтому и

#

40

Используя найденные значения 40 и 40 , получаем следующее приближение: 4 2 4 40 2. Теперь решение дифракционной задачи выражается формулой:

7 , |

1 |

D |

|

# |

4 40 2 |

(8.37) |

|

%0 4 |

|||||||

2 |

2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

Тейлора |

|

Далее мы убедимся, что остаточный член ряда |

|||||||

1 6 40 4 40 3 вносит пренебрежимо малую поправку. После замены переменных 4 40 получаем

7 , 21 D |

|

|

|

%0 40 2# |

2 |

(8.38) |

(стационарной точке соответствует значение 0). Напомним,

что интеграл D '$2 |

мы исследовали ранее с помощью |

|

|

векторной диаграммы, называемой спиралью Корню. Значение |

|

интеграла определяется вектором, соединяющим фокусы спира- |

||||

ли. Мы имели |

|

|

|

|

|

|

D 4 |

(8.39) |

|

|

D '$2 |

|||

|

|

|

|

|

В нашем случае # 2 , причем основной вклад в интеграл определяется длиной одного полувитка спирали: вектор, проведенный из начала спирали (точка O) в конец первого полувитка (точка 1), мало отличается по длине и направлению от вектора, проведенного в фокус спирали (рис. 8.11). Точке 1 соответствует область интегрирования, определяемая условием

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

#1 $, |

т. е. 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

# |

|||||

Фокусам спирали соответствуют бесконечные пределы интегрирования, откуда следует оценка

|

$1 |

D '$2 |

D '$2 |

|

$1 |

|

Потребуем теперь, чтобы в области интегрирования (окрестности стационарной точки) ' 1 функция %0 40

8.6 ] Принцип Гюйгенса–Френеля 583

Последний интеграл представляет собой сумму антиколлинеар-

ных векторов 1 и , пренебрежимо малую в сравнении

2 2 3

с вектором, проведенным из начала в фокус спирали. Понятно, что если спектр %0 4 описывается достаточно плавно меняющейся функцией, то вкладом области интегрирования & 1 можно пренебречь и окончательно, с учетом (8.39), (8.40) и имея ввиду (8.35), получаем

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

%0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

7 , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(8.43) |

|||||||

|

|

|

< |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C # |

# |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Остается оценить величину остаточного члена ряда Тейлора |

|||||||||||||||||||||

в области 1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Найдем: 4 3 2 2 42 5 24, |

а |

также |

значение |

||||||||||||||||||

40 : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

40 |

3 |

2 2 2 3#4 |

|

|

3 |

, |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

2 4 |

|

|

|

2 4 |

|

|

2 |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

так как . Остаточный член ряда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

1 |

|

3 3 |

2 |

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

40 4 40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

$ |

|

|

|

$ |

||||||||

|

6 |

|

2 2 |

2 2 |

# |

|

|

# |

# |

||||||||||||||

Напомним, что область применимости граничных условий Кирхгофа: и, так как ' , то ясно, что полученное нами приближение справедливо.

Итак, мы получили чрезвычайно простой способ определения дифракционной картины Фраунгофера. Поле в точке наблюдения

2

, , удаленной в область ) , определяется значением спек-

тра %0 4 граничного поля в стационарной точке 40 . Более детально дифракция Фраунгофера будет исследована в § 8.9.

8.6. Принцип Гюйгенса–Френеля

Принцип Гюйгенса–Френеля является рецептом для решения дифракционных задач, отличным от изложенного выше спектрального подхода.

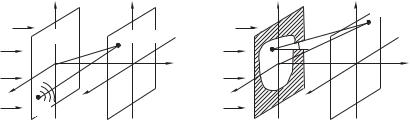

Пусть волна света, созданная источниками, расположенными в области ' 0, достигла плоскости 0 (каких-либо препятствий на пути света пока еще нет; рис. 8.12 а). Световое поле в этой плоскости нам известно. Пусть его комплексная

амплитуда есть 70 , 0 , D 0 , , где функции 0 , и 0 , описывают распределение амплитуд и фаз колебаний

в плоскости 0. Что происходит с волной далее, по мере ее распространения в области & 0, как изменяется структура

584 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

волны — распределение амплитуд и фаз колебаний, что собой представляет световое колебание в некоторой точке наблюдения 6?

x |

x |

|

x |

|

x |

P(x, y, z) |

|

|

|

|

|

|

|

f0 (x, y) |

P(x, y, z) |

|

|

|

R |

|

|

|

|

R0 |

|

||

|

R |

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

z |

z |

|

0 |

z |

z |

R0 |

|

|

|

|

||

y |

y |

|

y |

|

y |

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

à |

|

|

|

á |

|

|

|

|

Рис. 8.12 |

|

|

|

Согласно принципу Гюйгенса каждую точку , плоскости0, куда пришла волна (каждую малую площадку ), можно рассматривать как источник вторичной волны. То есть можно представить себе, что волна возбуждает колебания некоторого фиктивного источника, который и переизлучает вторичную волну. Френель дополнил принцип Гюйгенса, предложив расматривать световое колебание в любой точке наблюдения 6 в области& 0 как результат интерференции этих вторичных волн.

Какие свойства приписывает принцип Гюйгенса–Френеля фиктивным источникам и вторичным волнам, которые переизлучаются ими?

Поясним принцип Гюйгенса–Френеля, вернувшись к рассмотренной ранее задаче — дифракции на непрозрачном экране с отверстием (рис. 8.12 б). Маленькая площадка , расположенная в точке , на открытой части волнового фронта (т. е. в области отверстия), рассматривается как источник сфериче-

ской волны |

, |

|

, |

, |

|

D |

|||

|

|

|

где — расстояние от источника до точки наблюдения 6, т. е. для вычисления вклада, который дает эта площадка в суммарное колебание, нужно учесть ослабление амплитуды (множитель 1 ) и набег фазы (множитель D ) как в сферической волне. При этом предполагается, что амплитуда излучения , площадки и ее начальная фаза , задаются амплитудой0 , и фазой 0 , колебания, созданного в точке , освещающей волной. Напомним, что, согласно принятым граничным условиям (8.2), на открытой части волнового фронта, т. е. в области отверстия, волна не искажается препятствием, причем работают лишь вторичные источники, находящиеся на открытой части, не затененной непрозрачным экраном.

8.7 ] |

Дифракция Френеля |

585 |

Разумеется, амплитуда , пропорциональна также |

||

размеру |

переизлучающей площадки |

, т. е. «числу» вто- |

ричных когерентно переизлучающих фиктивных источников внутри площадки. Наконец, предполагается, что амплитуда колебания в точке наблюдения пропорциональна видимой из

этой точки величине площадки |

, т. е. |

пропорциональна |

|||||||

# (см. рис. 8.12; |

# — множитель |

наклона). |

Итак, |

||||||

, 0 , |

#, а , 0 , . Таким образом, |

||||||||

вклад элемента |

можно записать в виде |

|

|

|

|||||

|

0 , D 0 , |

# 7 |

0 , |

|

|

|

|

||

|

< |

|

# |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

Полное световое колебание есть результат интерференции всех вторичных волн, т. е. волн, посылаемых всеми площадками

, расположенными в области отверстия:

|

|

|

|

7 6 0 70 , |

< |

#; , |

(8.44) |

|

|||

|

|

|

|

где 0 — некоторый коэффициент пропорциональности, который еще подлежит определению, 7 6 — комплексная амплитуда в точке наблюдения 6. Формула (8.44) представляет собой количественную формулировку принципа Гюйгенса–Френеля, которую можно использовать для решения конкретных дифракционных задач.

8.7.Дифракция Френеля. Дифракционные задачи

сосевой симметрией

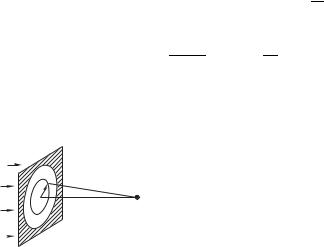

Круглое отверстие в непрозрачном экране. Применим принцип Гюйгенса–Френеля для нахождения светового колебания в точке наблюдения 6, находящейся на оси круглого отверстия в непрозрачном экране (рис. 8.13). Отверстие освещается плоской нормально падающей волной амплитуды 0.

Полагаем, что радиус отверстия 0 много меньше расстояния до точки наблюдения, поэтому множитель наклона в (8.44) можно считать близким к единице: # 1. Кроме того, при том же условии 0 амплитудный множитель 1 , учитывающий сферическую расходимость волн от вторичных источников, расположенных в области отверстия, можно считать приближенно одинаковым для всех вторичных источников и равным 1 1 . Тогда из (8.44), находим

7 6 0 |

0 |

D |

(8.45) |

|

|||

|

|

|

|

586 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

Разумеется, расстояние в фазовом множителе D необходимо вычислить аккуратнее: ведь ошибка в определении на величину 2 приводит к ошибке в фазе колебания в точке наблюдения на величину $, что недопустимо (ошибки в фазах слагаемых колебаний должны быть малы в сравнении с $). Расстояние от некоторого вторичного источника , находящегося на расстоянии 3 от центра отверстия до точки 6, оценим так (рис. 8.13):

|

|

|

|

|

2 |

1 2 |

|

|

%2 |

|

|

2 32 1 2 1 %2 |

2 |

(8.46) |

|||||||

Тогда из (8.45) получим |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

0< |

C |

3 |

2 |

|

(8.47) |

||

|

|

7 6 0 |

|

|

2 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рассмотрим все элементарные площадки, т. е. все вторич- |

||||||||||

ные источники, находящиеся на фиксированном расстоянии 3 |

||||||||||

от центра отверстия в пределах тоненького колечка радиуса 3 |

||||||||||

|

|

|

малой толщины |

(рис. 8.13). Площадь |

||||||

|

|

|

|

такого колечка |

|

2$33 . Интег- |

||||

|

|

|

рал в последнем выражении принимает |

|||||||

|

R |

|

вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z |

P |

0 |

|

C2 32 2$33 |

|

|

|||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

0 |

|

2 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

0 |

C2 0 , (8.48) |

|

|

Рис. 8.13 |

|

$ |

|

где введено обозначение 32 0 |

0 |

|

|||

233 . |

|

||||

Нахождение суммарного колебания в точке наблюдения сводится к суммированию вкладов элементарных колечек. Разбив все отверстие на такие элементарные колечки одинаковой площади ; 2$3 3, мы приходим к задаче сложения колебаний одинаковой амплитуды 0, фазы которых растут пропорционально номеру кольца: 2 0. Сдвиг по фазе обусловлен тем, что каждое последующее колечко (б´ольшего радиуса) отстоит от точки наблюдения на большее расстояние и сдвиг по фазе связан с разностью расстояний : . Суммарное колебание

0D 2 в пределе, при 0 0 дает значение инте-

грала. Векторная диаграмма, которая и позволит нам вычислить интеграл (8.48) — это спираль Френеля (см. § 1.3).

Итак, |

колебание, |

созданное элементом |

, |

находящимся |

в центре |

отверстия |

(0 0) изобразим вектором, |

длина кото- |

|

рого равна амплитуде колебания, а его направление горизонтально (фаза колебания 2 0 0). Вклад -го колечка,

8.7 ] Дифракция Френеля 587

0 0) есть 0D 2 ; он изображается вектором той же длины 0 с углом наклона 2 0.

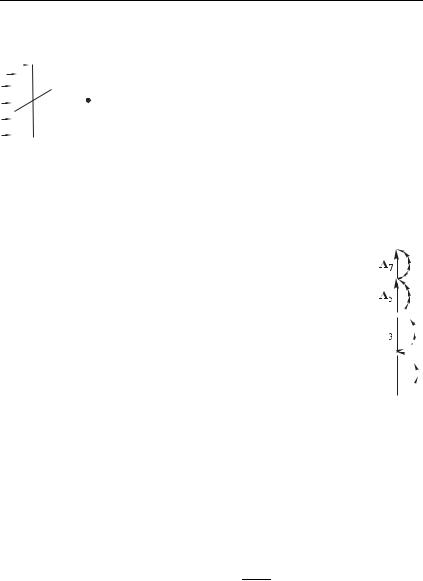

Мы получаем цепочку векторов, в которой каждый последующий вектор повернут относительно предыдущего на один и тот же угол 2 0 (рис. 8.14). Последний из изобра-

женных на рис. 8.14 векторов |

повернут |

относи- |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

тельно первого вектора s1 на угол $, т. е. последнему |

|

sN |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

колечку соответствует фаза колебания, равная $. По- |

|

|

|

|

|||||||||||||

лучаем |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

A1 |

||||||

|

|

0 |

$, |

0 |

|

|

|

|

(8.49) |

|

|

|

|

||||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s1 |

||||||||

Соответствующий радиус кольца есть: |

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||

(8.50) |

Рис. 8.14 |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

31 0 |

|

|

||||||||||||

Он называется радиусом первой зоны Френеля (т. е. первая зона Френеля — круг радиуса 31). Разность фаз колебаний и1, равная $, означает, что расстояние 1 от края первой зоны Френеля до точки наблюдения 6 больше, чем расстояние от центра отверстия до точки 6 на 2: 1 2. Суммарный вклад первой зоны Френеля изображается вектором 1 — сум-

|

|

|

|

|

мой всей цепочки векторов на рис. 8.14. |

|

|

|

|

|

Продолжая далее такое разбиение на тонкие ко- |

|

|

|

|

|

лечки, мы получим векторную диаграмму, показанную |

A2 |

|

на рис. 8.15. Последний вектор в этой цепочке векто- |

|||

|

|

|

|

|

ров антиколлинеарен первому, т. е. последний вектор |

|

|

|

|

|

изображает вклад колечка, которое отстоит от точки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

наблюдения на расстояние 2, которое больше рас- |

Рис. 8.15 |

стояния 1 на 2: 2 1 2 или 2 . |

||||

|

|

|

|

|

Ясно, что колебание, созданное последним колечком, |

сдвинуто по фазе на 2$, т. е. синфазно с колебанием, созданным малой площадкой, расположенной в центре отверстия (вектор1 на рис. 8.14). Разности расстояний соответствует разность фаз 2$, т. е. 2 0 2$, откуда 0 2 , а радиус последнего колечка (которому отвечает последний вектор на диаграмме

рис. 8.15) равен 32 2 .

Кольцевая зона на отверстии между 31 и 32 называется второй зоной Френеля, 32 — это внешний радиус второй зоны

Френеля. Суммарный вклад второй зоны изображается вектором 2 (рис. 8.15), который антиколлинеарен вектору A1 на рис. 8.14, т. е. колебание, созданное в точке наблюдения второй зоной Френеля, противофазно колебанию от первой зоны. Если бы вклады всех элементарных колечек имели равную амплитуду, то амплитуды колебаний 1 и 2 были бы одинаковы и колебания первой и второй зон погасили бы друг друга полностью: 1 2 0. В действительности с ростом радиуса колечка амплитуда его вклада постепенно уменьшается: роль

588 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

при этом играет как постепенное, очень медленное уменьшение множителя наклона #, так и уменьшение амплитуды с ростом расстояния 1 . Итак, каждый элементарный вектор

вцепочке векторов на рис. 8.15 чуть меньше каждого вектора

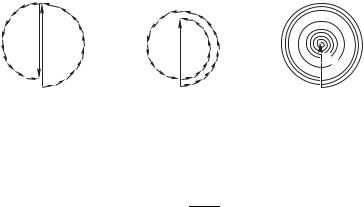

вцепочке на рис. 8.14. Поэтому и суммарный вектор 2 чуть меньше вектора 1. Векторная диаграмма, изображающая вклад двух зон Френеля показана на рис. 8.16. Суммарный вклад двух зон хотя и чрезвычайно мал, но все же отличен от нуля. Итак, интенсивность света в точке 6 близка к нулю, если отверстие

содержит две зоны Френеля: 0 2 .

Пусть радиус отверстия постепенно увеличивается и, нако-

нец, становится равным 33 3 . Можно легко проверить, что край отверстия при этом отстоит от точки 6 на расстояние3 3 2, а колебание, созданное тонким колечком, примыкающим к краю, сдвинуто по фазе на величину 3$ по отношению

к колебанию от центрального элемента отверстия (т. е. эти колебания противофазны). 33 — это внешний радиус третьей зоны Френеля (кольцевой зоны между 32 и 33). Очевидно, суммарный

вклад третьей зоны 3 лишь чуть меньше по амплитуде вклада второй зоны. Векторная диаграмма, изображающая вклад трех зон Френеля представлена на рис. 8.17. Амплитуда суммарного колебания лишь немного меньше амплитуды 1 колебания, созданного отверстием в одну зону Френеля.

A2 A1 |

A |

|

|

|

A0 |

Рис. 8.16 |

Рис. 8.17 |

Рис. 8.18 |

При дальнейшем увеличении радиуса отверстия «открываются» все новые и новые зоны Френеля: начинают «работать» все

новые и новые витки очень медленно скручивающейся спирали, которая показана на рис. 8.18 и называется спиралью Френеля.

Радиус -й зоны Френеля равен

3 |

(8.51) |

Ясно, что если отверстие содержит четное число зон Френеля, то интенсивность света в точке наблюдения близка к нулю, а если нечетное, то интенсивность почти такая же, как и при отверстии в одну зону Френеля.

Конечно, с ростом радиуса отверстия «скручивание» спирали проявляется все сильнее и сильнее, множитель наклона #

8.7 ] |

Дифракция Френеля |

589 |

уменьшается с ростом #, сказывается также увеличение расстояния между вторичными источниками, лежащими вблизи края отверстия и точкой 6 — все это приводит к уменьшению амплитуд колебаний от этих источников в точке наблюдения. Понятно, что если работают все зоны Френеля (т. е. непрозрачный экран отсутствует), то все витки спирали на рис. 8.18 дают свой вклад, а вектор 0, проведенный из начала спирали в ее фокус есть ни что иное, как амплитуда колебаний в точке 6 при отсутствии какого-либо препятствия на пути волны. Обратите внимание на удивительное обстоятельство: амплитуда колебаний в точке наблюдения при отсутствии препятствия на пути волны 0 вдвое меньше, чем амплитуда 1 колебания, созданного отверстием в одну зону Френеля: 0 1 2, а интенсивность вчетверо меньше: :0:1 1 4.

Построенная нами векторная диаграмма позволяет попутно определить константу 0 в формуле (8.44). Длину цепочки векторов, образующих дугу полуокружности на рис. 8.14, можно найти с помощью (8.49). Действительно, каждый элементарный вектор в цепочке имеет длину 0, а длина всей цепочки 0 ! 0. Согласно (8.49) она равна: 0 2$ . Радиус этой полуокружности представляет собой не что иное, как значение интеграла (8.48) при 0 (что соответствует ситуации, когда препятствие на пути волны отсутствует). Мы получаем

|

|

2C 0 |

|

|

|

$ |

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

Мнимая единица |

учитывает, |

что |

суммарный вектор на |

||

рис. 8.18 повернут на |

|

$ 2 |

( D 2) |

относительно первого |

|

вектора, фазу которого мы приняли за нуль. Подставляя полученное значение в правую часть (8.47), а также учитывая,

что при отсутствии |

|

препятствия |

7 6 0D , находим |

||||

0D 0 0D , откуда получаем 0 1 . |

|||||||

Количественная |

формулировка |

|

принципа |

Гюйгенса– |

|||

Френеля (8.44) принимает вид |

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||

7 6 |

|

1 |

70 , |

< |

|

#9 |

(8.52) |

|

|

|

|

||||

|

|

C |

|

|

|||

Зонная пластинка Френеля. Поставим на пути плоской, нормально падающей волны прозрачную пластинку и фиксируем положение точки наблюдения 6 на расстоянии за пластинкой (рис. 8.19). Нарисуем на пластинке кольцевые зоны Френеля согласно формуле (8.51). Далее, все нечетные зоны Френеля (первую, третью, пятую и т. д.) оставим прозрачными, а все четные зоны (вторую, четвертую, шестую и т. д.) зачерним, сделав

590 Дифракция [ Гл. 8

их непрозрачными для света. Такая пластинка (с чередующимися прозрачными и непрозрачными зонами Френеля) называется

|

|

|

|

зонной пластинкой Френеля. |

|

|

|

|

|

В векторной диаграмме на рис. 8.18 остают- |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

ся «работающими» только полувитки, отвечаю- |

|

|

|

P |

щие нечетным зонам; полувитки четных зон |

||

|

|

z |

|

«выбывают из игры», поскольку заполняющие |

|

|

|

|

|

их вторичные источники оказались затененны- |

|

|

|

|

|

ми. Оставим на векторной диаграмме лишь ра- |

|

Рис. 8.19 |

ботающие полувитки нечетных зон, пристроив |

||||

их последовательно друг к другу (без измене- |

|||||

|

|

|

|

||

ния ориентации всех элементарных векторов, рис. 8.20). Мы видим, что вклады всех оставшихся нечетных зон 1, 3, 5, ...

изображаются коллинеарными векторами, т. е. колебания, созданные в точке наблюдения всеми нечетными зонами, оказываются синфазными. Амплитуда результирующего ко-

лебания A равна при этом сумме амплитуд слагае-

мых колебаний: 1 3 5 , а интенсивность : 2 1 3 5 2. Мы видим, что зонная пластинка Френеля обладает фокусирую-

щими свойствами, существенно увеличивая интенсив-

ность света в точке 6, которая является точкой фо-

ность света в точке 6, которая является точкой фо-

кусировки зонной пластинки. Заметим, что размеры

кусировки зонной пластинки. Заметим, что размеры  пластинки (ее радиус 0) обычно существенно мень-

пластинки (ее радиус 0) обычно существенно мень-

ше, чем расстояние до точки фокусировки, поэто-

ше, чем расстояние до точки фокусировки, поэто-

му вклады всех зон Френеля примерно равны по

му вклады всех зон Френеля примерно равны по

амплитуде и равны 1. Найдем выигрыш от фокусировки — отношение интенсивности света : в фо- Рис. 8.20

амплитуде и равны 1. Найдем выигрыш от фокусировки — отношение интенсивности света : в фо- Рис. 8.20

кусе зонной пластины к интенсивности света :0, падающего на пластинку (при отсутствии пластинки такая же интенсивность :0 была бы и в точке 6). Итак, число зон Френеля, укладывающихся на пластинке радиуса 0 найдем из условия:

0 , откуда |

2 |

|

(из них половина зон — |

0 |

|

нечетные). Каждая нечетная зона дает вклад, равный примерно1, поэтому суммарная амплитуда колебаний в точке 6 равна

2 |

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

1 2 1 0 2 2 0 0 2 0 0 . |

||||||||

Мы находим: |

2 |

|

0 |

|||||

|

+ |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

+0 |

|

0 |

|

|

||||

Это и есть выигрыш от фокусировки. Например, при 0 |

||||||||

1 см, 10 см и 5 10 5 |

см (зеленый цвет) получаем |

|||||||

: :0 4 106!

Подумайте, каким образом можно еще увеличить выигрыш от фокусировки, использовав вклады четных зон Френеля? Какова максимально возможная интенсивность в точке наблюдения, если