студ ивт 22 материалы к курсу физики / belonuchkin_ve_zaikin_da_tsipeniuk_ium_kurs_obshchei_fiziki

.pdf

422 |

Квантовая теория излучения |

[ Гл. 6 |

Итак, мы получили два весьма существенных результата.

1.Вероятность индуцированного излучения пропорциональна числу имеющихся в системе фотонов. Другими словами, чем больше фотонов, тем больше вероятность испустить еще один. На то, что вероятность излучения зависит от числа уже имеющихся фотонов, т. е. интенсивности света, впервые обратил внимание еще в 1915 г. А. Эйнштейн.

2.Вероятность спонтанного излучения сп равна вероятности индуцированного перехода под влиянием одного фотона 1инд.

На частном примере мы на самом деле показали справедливость более общего утверждения, которое носит название принципа детального равновесия и играет фундаментальную роль

внауке. Оно формулируется следующим образом: если между двумя состояниями возможен переход в одном направлении, то он возможен и в обратном направлении, и вероятности этих переходов (вернее приведенные вероятности, т. е. вероятности переходов, деленные на статистический вес конечного состояния) одинаковы. Фактически этот принцип является аналогом классической теоремы об обратимости времени — если возможна некоторая траектория частицы, которая проходится телом в одном направлении, то та же самая траектория может быть пройдена телом и в обратном направлении, ибо при изменении знака времени все скорости переменят знак, а траектории останутся неизменными.

Теперь мы можем рассмотреть более общий случай, когда

у нас имеется в системе много таких атомов, из которых 1 атомов находится в основном состоянии, а 2 — в возбужденном. В равновесии число атомов, переходящих из основного состояния

ввозбужденное, должно быть равно числу обратных переходов за тот же временной интервал, и, если среднее число фотонов данной энергии в системе равно , то условие равновесия можно записать в виде

|

|

1 |

|

инд |

сп |

(6.41) |

1 12 2 21 |

2 21 |

|||||

Если температура системы будет столь большая, что 2 |

1 |

|||||

Б , то число атомов в основном и возбужденном состояниях будет почти одинаково 1 2 . Из выражения (6.40) и того, что при большой температуре 1 и вторым членом в уравнении (6.39) можно пренебречь, следует, что должно выполняться следующее соотношение между вероятностями переходов:

1 |

инд |

сп |

(6.42) |

||||

12 |

21 |

21 |

|

||||

Поэтому из условия (6.41) имеем, что при любой конечной |

|||||||

температуре |

|

|

1 , |

(6.43) |

|||

1 |

|

2 |

|

||||

6.3 ] Вынужденное и спонтанное излучения. Лазеры 423

то есть |

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

|

(6.44) |

|||||

1 |

||||||||

1 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||

Но заселенность уровней при данной температуре определяется больцмановским фактором:

|

|

|

2 Б |

Б |

|

|

, |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

2 |

1 |

|

1 Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б |

|

и мы приходим к соотношению |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(6.45) |

|||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б |

Б |

|

|

|||||

Окончательно получаем, что при равновесии число фотонов |

|||||||||||||||||

с частотой в одном состоянии равно |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

(6.46) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

Б 1 |

|

|

|

|

|||||||

Мы видим, что не что иное, как планковский множитель. Эта формула называется распределением Бозе–Эйнштейна для средних чисел заполнения , так как, как уже указывалось, этой формулой определяется среднее число частиц, находящихся в данном состоянии. Хотя это распределение получено для фотонов, оно справедливо также для любых бозе-частиц, т. е. частиц с целым спином.

Перейдем к рассмотрению взаимодействия излучения со средой. Пусть на некую среду, содержащую атомов при температуре , падает вдоль оси монохроматическое излучение интенсивности и частоты такое, что энергия этого излучения равна разности энергетических уровней атомов среды, т. е. это излучение является резонансным для среды. Пусть 1 — это число атомов среды, находящихся на основном состоянии, а 2 — число атомов в возбужденном состоянии; естественно, число частиц на обоих уровнях равно всегда полному числу частиц 1 2 . В соответствии с полученными выше выводами в среде будут происходить как процессы поглощения, так и спонтанного и индуцированного испусканий, и уравнение энергетического баланса имеет вид

|

1 |

1 |

, |

(6.47) |

|

1 2 2 |

где 1 , — вероятности поглощения и спонтанного излучения одного фотона. Если спонтанное излучение значительно менее вероятно, чем индуцированное (достаточно высока интенсивность падающего излучения), то

|

1 |

, |

(6.48) |

|

2 1 |

424 Квантовая теория излучения [ Гл. 6

и мы получаем, что интенсивность падающего излучения зависит от расстояния как

1 |

|

(6.49) |

0 2 1 |

Итак, если в среде заселенность уровней соответствует равновесной, то всегда 2 1, при этом происходит затухание только падающей волны. Иначе говоря, в термодинамически равновесной среде поглощение всегда оказывается б´ольшим, чем излучение. Чтобы происходило усиление падающего излучения, в среде должна быть неравновесная заселенность уровней, т. е.2 1. О такой среде говорят как о неравновесной, или как активной среде, т. е. что среда должна находиться при отрицательной температуре, имея в виду, конечно, абсолютную температуру. Иногда говорят также, что это среда с инверсной заселенностью уровней. Все это одно и то же.

Впервые явление вынужденного излучения удалось использовать практически в 1954 г. при создании мазера (Н.Г. Басов

иА.М. Прохоров и независимо Дж. Гордон и Ч. Таунс; мазер — это аббревиатура слов «Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation»). Первый оптический лазер был создан только в 1960 г. Слово лазер является аббревиатурой слов «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation», что означает «усиление света вынужденным излучением». Лазеры представляют собой источники очень высокой монохроматичности и направленности.

Существенным моментом всех «обычных» источников света является то, что каждый атом излучает «сам по себе», и индуцированное излучение не играет существенной роли. А вот принципиальным моментом в работе лазеров является то, что возбужденные атомы излучают когерентно. Эта особенность лазеров обусловлена различием физической природы спонтанного

ииндуцированного излучений.

При спонтанном испускании частота фотона может быть произвольной в пределах контура спектральной линии, ширина которого определяется только шириной энергетических уровней, между которыми происходит лазерный переход. Произвольно также направление распространения фотона и фаза. В отличие от спонтанного излучения, при вынужденном испускании фотоны полностью тождественны фотонам, воздействующим на систему возбужденных атомов. Дело в том, что под действием пришедшей электромагнитной волны электрон, находящийся в возбужденном состоянии, начинает колебаться строго с частотой внешнего поля и в той же фазе. Поэтому, если воздействующая электромагнитная волна монохроматична, то индуцированно испускаемая волна будет тоже монохроматической и иметь ту же частоту и те же направления распространения и поляризации.

6.3 ] Вынужденное и спонтанное излучения. Лазеры 425

Особенности вынужденного испускания позволяют генерировать когерентное излучение. Первоисточником является процесс спонтанного излучения, причем наибольшее число фотонов будет испущено, конечно, на резонансной частоте, т. е. частоте, соответствующей разности энергий между атомными уровнями.

Далее в игру вступает индуциро- |

|

|

ванный процесс, вероятность ко- |

3 |

|

торого тоже максимальна на ча- |

||

|

||

стоте перехода. |

|

|

Рассмотрим, каким образом |

2 |

|

можно создать активную сре- |

|

|

ду. В простейшем варианте ак- |

|

|

тивная среда представляет со- |

1 |

|

бой трехуровневую систему (см. |

||

|

||

рис. 6.4) — основной 1, возбуж- |

Рис. 6.4 |

|

денный 3 и метастабильный 2. |

|

Внешнее излучение («накачка») переводит атомы из основного состояния 1 в возбужденное состояние 3. Из этого состояния атомы частично возвращаются в основное состояние, а частично переходят в метастабильное состояние 2. В этом состоянии они накапливаются, пока не возникнет индуцированное излучение. Чтобы свет источника «накачки» использовался эффективно, нужно, чтобы уровень, на который производится накачка (на рис. 6.4 это уровень 3) был достаточно широким, а значит, короткоживущим. Уровень 2, наоборот, должен быть долгоживущим, чтобы спонтанное излучение с этого уровня не могло конкурировать с индуцированным.

Газоразрядная трубка «световой накачки», обвивающая рабочий объем лазера, создает мощный поток фотонов, возбуждающих атомы рабочего вещества. Заметим, что никакое накопление возбужденных атомов во втором возбужденном состоянии невозможно. То самое излучение, которое переводит атомы из основного состояния в возбужденное (состояние 3 на рис. 6.4), вызывает индуцированное излучение этих атомов и их ускоренный переход в основное состояние. В процессе возбуждения часть атомов, однако, высвечивается из второго в первое возбужденное состояние и там накапливается.

Выше мы показали, что в активной среде происходит усиление падающего света. Однако чтобы превратить усилитель в генератор когерентных колебаний, необходимо создать положительную обратную связь. В лазере обратную связь обычно получают, помещая активную среду между двумя параллельными зеркалами, имеющими высокий коэффициент отражения. Два параллельных зеркала образуют оптическую резонансную систему, называемую открытым резонатором. Фактически открытый резонатор является разновидностью интерферометра Фабри–Перо.

426 |

Квантовая теория излучения |

[ Гл. 6 |

Отличительной особенностью открытого резонатора является то, что для осевых пучков его добротность оказывается очень высокой; потери обусловлены только дифракцией на краях зеркала. Эти потери очень малы и добротность открытого резонатора может достигать огромной величины — порядка 109. Для всех наклонных к оси открытого резонатора световых пучков добротность оказывается малой, так как через несколько отражений наклонные лучи уходят через открытую боковую поверхность. Таким образом, открытый резонатор осуществляет одновременно как частотную фильтрацию излучения (в силу высокой добротности колебаний), так и пространственную фильтрацию (высокую добротность имеют строго осевые пучки). Излучаемая волна отражается от зеркал, опять возвращается в активное вещество, вновь вызывая индуцированные переходы. Атомы в метастабильном состоянии как бы ждут лишь того момента, когда «нужные» фотоны «приказывают» им излучать свет.

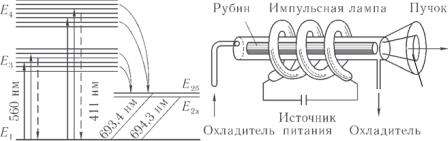

В качестве примера лазера, работающего по трехуровневой схеме, рассмотрим лазер на кристалле рубина. Рубином называется кристалл корунда Al2O3, в котором часть ионов алюминия заменена ионами хрома ( 0,05 %). Именно хром придает корунду красную окраску и его ионы играют основную роль в работе лазера.

Корунд — это диэлектрик с широкой запрещенной зоной между валентной зоной и зоной проводимости (см. § 5.9).

Энергетические уровни хрома в корунде образуют две узкие полосы 3 и 4 примесных состояний, лежащие в запрещенной зоне (рис. 6.5). При оптической накачке атомы хрома переходят из основного состояния 1 в возбужденное — энергетические

Рис. 6.5

полосы 3 и 4 (длины волн этих переходов расположены в зеленой и синей частях спектра видимого света). Благодаря значительной ширине этих полос примерно 10–15 % лучистой энергии лампы-вспышки передается возбужденным атомам хрома.

6.3 ] |

Вынужденное и спонтанное излучения. Лазеры |

427 |

Спонтанный возврат атомов хрома на исходный уровень (он показан штриховой линией на рис. 6.5) менее вероятен, чем переход на расположенные ниже по энергии узкие метастабильные уровни 2а и 2б. Время жизни атома в этих состояниях составляет около 10 3 с, что очень велико по атомным масштабам. Это способствует быстрому созданию инверсной заселенности уровней рабочего перехода 2 1. Более интенсивной является линия с длиной волны 694,3 нм (с уровня 2а), именно она и усиливается при работе лазера.

Зеркалами оптического резонатора могут служить либо хорошо отполированные и покрытые отражающим слоем торцы самого кристалла либо специально изготовленные зеркала, расположенные вне кристалла. Одно (а иногда и оба) из зеркал делают частично прозрачным. Через него световые кванты выходят из прибора, образуя лазерный луч, как это показано на рис. 6.5.

Резонатор обладает свойством не только накапливать в себе фотоны, излучаемые активной средой, но и осуществлять синхронизацию волн определенных частот. Для синфазности излучения надо, чтобы фаза соответствующей волны частоты за один усилительный цикл (один проход от одного зеркала до другого и обратно) менялась на число, кратное 2 . В терминах длин волн это условие соответствует тому, что на длине резонатора должно укладываться целое число полуволн. При двойном проходе через резонатор длины это соответствует условию

2 |

|

|

(6.50) |

|

|||

|

|

||

Здесь — скорость света в веществе, если кристалл занимает весь объем резонатора. Из этого условия следует, что резонансными частотами открытого резонатора являются

|

|

|

|

(6.51) |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

åñò |

|

|

|

|

|

|

|

В силу высокой добротно- |

ðåç |

||||

|

|||||

сти |

открытого |

резонатора, |

|

||

ширина его резонансных ча- |

|

||||

стот рез оказывается мно- |

|

||||

го |

меньшей естественной |

Продольные моды открытого резонатора |

|||

ширины лазерного перехо- |

|||||

да ест. Поэтому резонатор |

Рис. 6.6 |

||||

как бы «выбирает» из всего |

|

||||

испускаемого диапазона частот лишь дискретные линии, и монохроматичность излучения определяется не естественной шириной, а добротностью резонатора с активной средой (рис. 6.6).

Чем больше число активных атомов, тем, естественно, выше генерируемая лазером мощность. Наибольшая плотность атомов

428 |

Квантовая теория излучения |

[ Гл. 6 |

в твердом теле, однако при этом возникают трудности с отводом тепла, возможен перегрев кристалла. Поэтому, как правило, все твердотельные лазеры работают не в непрерывном, а в импульсном режиме, что обусловлено быстро наступающим перегревом кристалла. Лампы-вспышки создают длинный световой импульс, продолжающийся около миллисекунды. Нарастание и прекращение лазерного импульса происходит намного быстрее. Поэтому за время работы лампы-вспышки успевает родиться множество быстро следующих друг за другом лазерных импульсов. Эти импульсы могут заметно отличаться друг от друга не только по амплитуде, но и по фазе, поэтому монохроматичность излучения не очень высока, но очень велика мощность излучения, ибо

вкристалле очень много активных атомов. В рубиновом лазере длиной 20 см и диаметром 1,5 см энергия излучения составляет 1–2 Дж (мощность излучения до 200 МВт). Сфокусированный луч твердотельного лазера легко разрезает металлические листы толщиной 1–2 мм, и поэтому они достаточно широко используются в технологических целях. Под действием мощного лазерного импульса вначале металл плавится, а затем в его парах происходит электрический пробой — явление, также широко используемое в прикладных целях.

Современные твердотельные лазеры обладают столь большой импульсной мощностью, что под действием излучения может даже происходить пробой воздуха, как это видно из приведенной фотографии — рис. 6.7. Видно, что следующие друг за другом короткие импульсы света из мощного неодимового лазера образуют

ввоздухе светящуюся цепочку.

Рис. 6.7

Рассмотрим теперь работу газового гелий-неонового лазера. Эти лазеры работают в непрерывном режиме, их мощность достигает 100 мВт, они обладают высокой монохроматичностью, достаточно просты в изготовлении и нашли очень широкое распространение. Лазер представляет собой наполненную смесью

6.3 ] Вынужденное и спонтанное излучения. Лазеры 429

He и Ne стеклянную трубку, в которой имеются электроды, служащие для поддержания газового разряда. Возбуждение атомов происходит в результате столкновений их с электронами газоразрядной плазмы.

В гелий-неоновой смеси |

|

|

основным газом является ге- |

3 |

|

лий, его в 10 раз больше |

||

4 |

||

неона, и поэтому в основном |

2 |

|

в газовом разряде возбуж- |

||

|

||

даются атомы гелия, а ра- |

|

|

бочими переходами являются |

1 |

|

переходы в Ne. Упрощенная |

||

|

||

схема возбужденных состоя- |

5 |

|

ний He и Ne показана на |

||

|

||

рис. 6.8. |

|

|

В чистом неоне достичь |

|

|

инверсной заселенности по- |

|

|

чти невозможно, ибо на дол- |

|

|

гоживущем уровне 5 сразу |

0 |

|

же собирается много возбуж- |

||

денных атомов, за счет этого |

Рис. 6.8 |

|

происходит и пополнение ла- |

||

|

зерного нижнего уровня 1 и инверсии между уровнями 1 и 3 не возникает. Наличие гелия резко меняет ситуацию. Для ра-

боты лазера существенны два уровня с энергиями |

2 |

19,82 и |

|

|

3 20,61 эВ. Спонтанный радиационный переход с этих уровней на основной происходит с малой вероятностью в силу квантовых их характеристик (правил отбора по моменту и четности). Поэтому время жизни атома на уровнях 2 и 3 гелия очень велико.

Однако этих правил запрета нет для электронов, и в результате электронных ударов на этих метастабильных уровнях накапливается очень много атомов гелия. Принципиальным моментом является то, что эти уровни гелия почти совпадают с уровнями 2 и 3 неона. Благодаря этому при столкновениях возбужденных атомов гелия с невозбужденными атомами неона интенсивно происходят безызлучательные переходы атомов гелия в основное состояние с резонансной передачей энергии атомам неона. Этот процесс возбуждения атомов неона на рис. 6.8 изображен штриховыми стрелками. В результате такого резонансного возбуждения концентрации атомов неона на уровнях 2 и 3 сильно возрастают, и возникает их инверсная заселенность уровней по отношению к уровням 1 и 4, что и приводит к лазерному эффекту. Опустошение уровня 1 происходит за счет переходов на уровень 5, снятие возбуждения с которого обусловлено столкновениями атомов неона со стенками трубки. Поэтому эффек-

430 Квантовая теория излучения [ Гл. 6

тивность гелий-неоновых лазеров оказывается максимальной при вполне определенном диаметре стеклянной трубки 2–5 мм.

В зависимости от длины оптического резонатора и устройства его зеркал удается выделить тот или иной лазерный переход. Как правило, в гелий-неоновом лазере реализуется красное излучение, соответствующее переходу 3–1

с длиной волны 632,8 нм.

|

Газовые лазеры обладают очень вы- |

|

сокой монохроматичностью, но, как |

|

правило, если не делать специальных |

|

ограничений пучка, структура выхо- |

|

дящего из него пучка в поперечном |

|

направлении достаточно сложна, как |

|

это видно из приведенной на рис. 6.9 |

|

фотографии распределения интенсив- |

|

ности в пучке газового лазера. Выхо- |

|

дящий луч имеет в диаметре около |

Рис. 6.9 |

0,5 см;. |

Задачи

1. При измерении интенсивности реликтового излучения американские физики-экспериментаторы А. Пензиас (р. 1933) и Р. Вильсон (р. 1936) использовали обычный радиотелескоп на длине волны 3 см, антенный тракт находился при температуре 300 K. Этот тракт поглощал 1 % поступающей мощности и естественно создавал тепловой шум, мешающий наблюдениям. Какая эффективная температура тракта в области измерений?

Решение. Оценим вначале температуру, соответствующую излучению с длиной волны 3 см:

0,5 K

Б Б

Так как эта температура много меньше 300 К, то измеряемая частота лежит в классической области спектра и, согласно закону Рэлея–Джинса,

Б 2

2 3

Если бы антенный тракт был абсолютно черным телом, то он бы поглощал все излучение, на самом деле он «серый» и коэффициент серости в области длин волн около 3 см равен 0,01. Это значит, что и излучает он 0,01 часть от интенсивности излучения абсолютно черного тела при температуре 300 К. Итак, так как мощность излучения пропорциональна , то

эф ,

где 0,01, т. е.

эф 0,01 300 3 К

Это и есть шумовая температура антенного тракта.

2. Вследствие повышения температуры максимум спектральной энергетической светимости абсолютно черного тела уменьшился с 2 мкм до 1 мкм. Во сколько раз изменилась интегральная энергетическая светимость?

Ответ: в 16 раз.