неупругих деформациях поликристаллов // Вестник Тамбов.

ун-та. – 2016. – № 3. – С. 1338–1341.

5. Швейкин А.И., Ашихмин В.Н., Трусов П.В. О моделях ротации решетки при деформировании металлов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического универ-

ситета. Механика. – 2010. – №1. – С. 111–127.

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН НА СТАДИИ ЗАКРИТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ

М.С. Темерова, В.Э. Вильдеман

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

Пермь, Россия, temerova@gmail.com,wildemann@pstu.ru

Рассматриваются экспериментальные исследования пучков базальтовых волокон на закритической стадии деформирования. Экспериментально исследовались пучки с количеством нитей n = 1, 2, 3 и 5. В работе получены диаграммы деформирования с четко выраженными участками вступления волокон в работу. Получены прочностные характеристики, которые характеризуются большимстатистическимразбросом.

Ключевые слова: закритическая стадия деформирования, испытание нарастяжение, экспериментальнаямеханика, базальтовоеволокно.

Закритическая стадия деформирования является одной из характерных особенностей нелинейного поведения материалов, связанного с накоплением структурных повреждений. Закономерности закритического деформирования необходимо знать при использовании деформационных резервов материала для повышения живучести и несущей способности конструкции. Каждая точка на ниспадающей ветви может соответствовать моменту потери несущей способности [1].

Работа посвящена исследованию пучков базальтовых волокон на закритической стадии деформирования. Экспериментально исследовались пучки с количеством нитей n = 1, 2, 3 и 5.

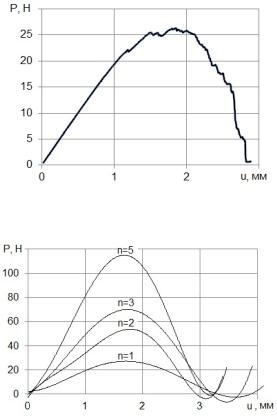

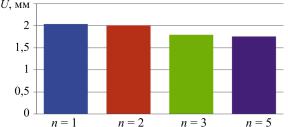

Из рис. 1, 2 видно, что волокна вступают в работу не одновременно, чтосвязаноспостепеннымразрушениемволокон.

Рис. 1. Типовая диаграмма деформирования пучка

Рис. 2. Аппроксимации пучков, где n = 1, 2, 3 и 5 нитей

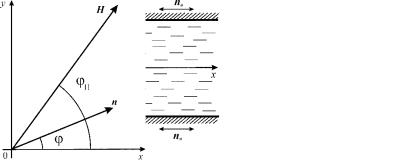

Волокна, имеющие самое низкое разрывное удлинение разрушаются в упругой зоне. Предел прочности достигается в интервале 45–60 % от удлинения волокна, происходит разрушение основной части волокон. Ниспадающая ветвь соответствует постепенному разрушению оставшихся волокон и вытягиванию уже разрушенных (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость удлинения при максимальной нагрузке от числа нитей в пучке

Полученные прочностные характеристики волокон характеризуются большим статистическим разбросом, который необходимо учитывать при моделировании и изготовлении конструкционных и функциональных материалов из них.

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00069) в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.

Список литературы

1.Вильдеман В.Э., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов / под ред. Ю.В. Соколкина. – М.: Наука: Физматлит, 1997. – 288 с.

2.Temerova M.S., Lobanov D.S. Features of quasistatic tests

of threads and fabrics // PNRPU Mechanics Bulletin. – 2013. –

№2. – С. 96–109.

3.Темерова М.С. Экспериментальное исследование армирующих элементов композиционных материалов // Математическое моделирование в естественных науках. 7–10 октября, 2015. –

С. 441–442.

4.Вильдеман В.Э., Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов / под ред. Ю.В. Соколкина. – М.: Наука: Физ-

матлит, 1997. – 288 с.

383

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА С УЧЕТОМ ЭВОЛЮЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

П.В. Трусов1,2, М.Ю. Цинкер1,2

1Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

Пермь, Россия, tpv@matmod.pstu.ac.ru,

2Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, Пермь, Россия, cinker@fcrisk.ru

Статья посвящена разработке математической модели «мезоуровня» дыхательной системы в рамках многоуровневой модели эволюции функциональных нарушений человека. Применение модели поможет в улучшении понимания механики процесса дыхания, механизмов накопления функциональных нарушений при ингаляционном поступлении химических веществ.

Ключевые слова: математическое моделирование, дыхательная система человека, эволюция функциональных нарушений, факторы среды обитания.

Коллективом авторов [1] разрабатывается многоуровневая математическая модель эволюции функциональных нарушений человеческого организма. В данной математической модели человеческий организм представлен набором органов и систем, взаимосвязанных между собой. Для описания функциональных нарушений органов было введено понятие «поврежденность» (D). Поврежденность каждого органа принимает значение в пределах интервала [0; 1], где0 соответствуетотсутствиюнарушений, а 1 – невозможности выполнять органом свои функции. Величина, равная 1− D, соответствует функциональности. Поврежденность и связанная с ней функциональность с течением времени изменяют свое значение. Механизмы функциональных нарушений связаны с естественными процессами (старение, восстановление организма) и действием факторовсредыобитанияиобразажизни[2].

В многоуровневой модели рассматриваются различные масштабные и структурные уровни. На макроуровне рассматриваются осредненные пространственно-временные характеристики

органов и систем (потоки веществ между органами) и используются интегральные параметры поврежденности, на мезоуровне подробно рассматриваются процессы, происходящие в отдельных органах и системах [3], в том числе в дыхательной системе [4]. На основе многоуровневой модели разработаны подходы к оценке риска здоровью населения [5].

Дыхание человека – совокупность процессов деформации легких, газовой динамики в системе каналов сложной формы и диффузии через биологическую мембрану. Полная математическая модель, описывающая процесс дыхания, является нелинейной, что обусловливает необходимость применения итерационной процедуры для описания этапов: «изменение формы легких – изменение давления в легких – изменение давления в бронхах – движение воздуха – газообмен (изменение уровня газов в крови) – изменение формы – …».

Движение воздуха по крупным воздухоносным путям, входящим в соответствующие участки легких, описывается уравнениями газовой динамики [6, 7]. Основные результаты моделирования течения воздуха в крупных воздухоносных путях приведены в [8].

Исследование движения воздуха в более мелких воздухоносных путях средствами газовой динамики затруднено ввиду сложной геометрии и большого числа параметров. В математической модели дыхательной системы легкие человека, заполненные более мелкими дыхательными путями и воздухом, содержащимся в них, представлены упругодеформируемой насыщенной газом пористой средой [9]. Насыщенная газом пористая среда представлена двухфазной сплошной средой, одна из фаз которой – деформируемый скелет среды, описываемый моделью деформируемого твердого тела [10]; вторая фаза – многокомпонентная смесь газов, заполняющая поровое пространство. В качестве определяющих соотношений для задачи движения воздуха через деформируемую пористую среду используется закон Гука в скоростной форме. В качестве граничных условий для задачи упругости используются граничные условия кинематического типа.

Применение разрабатываемой модели позволит оценивать поступление веществ из окружающей среды в кровеносную систему, имитировать негативное действие факторов среды обитания на организм человека и строить прогнозы функционального состояния дыхательной системы человека. Результаты проекта будут иметь как научное значение – улучшение понимания механики процесса дыхания, механизмов накопления функциональных нарушений при ингаляционном поступлении химических веществ с вдыхаемым воздухом, так и прикладное значение – оценка и прогноз индивидуального и популяционного риска для здоровья.

Список литературы

1. Математическая модель эволюции функциональных нарушений в организме человека с учетом внешнесредовых факторов / П.В. Трусов, Н.В. Зайцева, Д.А. Кирьянов, М.Р. Камалтдинов, М.Ю. Цинкер, В.М. Чигвинцев, Д.В. Ланин // Математическая биология и биоинформатика. – 2012. – Т. 7, № 2. –

С. 589–610. DOI: 10.17537/2012.7.589.

2. Камалтдинов М.Р., Цинкер М.Ю., Чигвинцев В.М. Моделирование рисков функциональных нарушений пищеварительной системы, обусловленное воздействием факторов образа жизни //

Санитарный врач. – 2013. – № 9. – С. 67–69.

3 Камалтдинов М.Р. Трехмерное моделирование моторики антродуоденальной области пищеварительного тракта для задач оценки риска здоровью при пероральной экспозиции химических веществ // Анализ риска здоровью. – 2014. – № 2. – С. 68–77.

4.Трусов П.В., Зайцева Н.В., Цинкер М.Ю. Моделирование процесса дыхания человека: концептуальная и математическая постановки // Математическая биология и биоинформати-

ка. – 2016. – Т. 11, № 1. – С. 64–80. DOI: 10.17537/2016.11.64

5.Методические подходы к расчету вероятности негативных ответов для оценки индивидуальных рисков здоровью человека / Н.В. Зайцева, П.З. Шур, Д.А. Кирьянов, В.М. Чигвин-

цев, О.В. Долгих, К.П. Лужецкий // Профилактическая и клини-

ческая медицина. – 2015. – № 3 (56). – С. 5–11.

6.Нигматулин Р.И. Основы механики гетерогенных сред. –

М., 1978. – 336 с.

7.Фрик П.Г. Турбулентность: подходы и модели. – 2-е изд., испр. и доп. / НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». – М.;

Ижевск, 2010. – 332 с.

8.Цинкер М.Ю. Трехмерное моделирование дыхательной системы человека для задач оценки рисков здоровью при ингаляционной экспозиции химических веществ // Гигиена и санита-

рия. – 2016. – Т. 95, № 1. – С. 90–93.

9.Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Теория нестационарнойфильтрациижидкостиигаза. – М.: Недра, 1972. – 288 с.

10.ЛурьеА.И. Теорияупругости. – М.: Наука, 1970. – 940 c.

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В СЛОЕ ФЕРРОНЕМАТИКА ПРИ СУПЕРТВИСТОВЫХ ИСКАЖЕНИЯХ ПОЛЯ ДИРЕКТОРА

М.А. Уткин, Д.В. Макаров

Пермский государственный национальный исследовательский университет,

Пермь, Россия, utkinmaksim@gmail.com, dmakarov@psu.ru

В рамках континуальной теории изучена индуцированная магнитным полем супертвистовая ориентационная структура ферронематического жидкого кристалла. В предельном случае абсолютно жесткого планарного сцепления между директором и намагниченностью в предположении однородного распределения магнитной примеси получены угловые зависимости, определяющие поле директора в ферронематике при различных значениях управляющих параметров системы.

Ключевые слова: ферронематик, жидкий кристалл, супертвистовая деформация.

Под термином «ферронематик» (ФН) понимают суспензию анизометричных магнитных частиц, в которых роль несущей среды играет нематический жидкий кристалл (НЖК) [1–2]. В подоб-

ных мягких средах за счет сцепления молекул нематика на поверхности магнитных частиц имеется возможность создать сильную ориентационную связь между феррочастицами и ЖК-матрицей. Вследствие этого начальная магнитная восприимчивость суспензии повышается по сравнению с чистым нематиком, и в ряде случаев ФН может быть ориентирован относительно слабым внешним полем [3].

Целью настоящей работы является теоретическое описание индуцированных магнитным полем супертвистовых деформаций ориентационной структуры слоя ферронематика и нематика в рамках континуального подхода, сформулированного в основополагающей работе Брошара и де Жена [2].

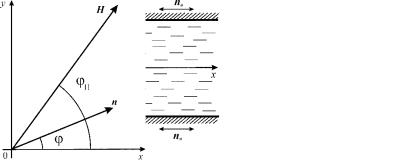

Рассмотрим слой ФН толщиной D , к которому приложим внешнее магнитное поле Н под произвольным углом φH в плоско-

сти слоя(рис. 1).

Рис. 1. Слой ферронематика в магнитном поле Н

Будем считать, что на границах слоя созданы условия жесткого планарного сцепления директора n (направление преимущественной ориентации молекул жидкого кристалла и магнитных частиц) с ограничивающими пластинами. Таким образом, вектор напряженности магнитного поля Н и директор n примут следующий вид:

F ferro

H = H cos φ |

H |

,sin φ |

H |

,0 |

, n = cosφ(z),sin φ(z),0 . |

(1) |

|

|

|

|

|

|

Равновесная ориентационная структура слоя ФН определяется из условия минимума полной свободной энергии [2, 3]:

|

F = FVdV , |

FV = F d + F dia + F ferro + F entr , |

|

(2) |

F d = |

1 |

K11(div n)2 |

+ K 22(n rot n)2 + K 33(n × rot n)2 |

, |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

F dia = − |

1 |

χa(n H )2 , |

F ferro = −M s f n H , F entr |

= |

k BT |

f ln f . |

2 |

|

|

|

|

|

v |

|

|

Здесь |

|

F d – потенциал Озеена–Франка; |

K ii – |

константы |

Франка; F dia – диамагнитный вклад, где χa > 0 |

– анизотропия |

диамагнитной восприимчивости нематика, в этом случае директор n стремится ориентироваться вдоль приложенного магнитного поля Н; – дипольный вклад, где M s – намагниченность

насыщения материала феррочастиц, f – локальная объемная доля магнитных частиц в суспензии; F entr – энтропийный вклад, k B

– постоянная Больцмана, T – температура, v – объем феррочастицы. Минимизация функционала свободной энергии ФН (2) приводит к системе дифференциальных уравнений равновесия ФН. В результате интегрирования этих уравнений в бессегрегационном пределе и с учетом симметричности граничных условий получаем:

φ(ζ) |

dφ |

|

= 1 |

φ0 |

dφ |

= 1 |

|

|

|

|

|

− ζ, |

, |

(3) |

|

|

A(φ) |

A(φ) |

0 |

|

|

2 |

0 |

2 |

|

|

A(φ) = |

h2 |

|

(φ0 |

|

|

|

|

+ |

2 |

cos2 |

− φH ) − cos2(φ0 − φH ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|

+2bh cos(φ0 − φH ) − cos(φ− φH ) |

|

где φ0 = φ(0) – угол ориентации директора в центре слоя. Здесь ζ – безразмерная координата, h – безразмерная напряженность магнитного поля, параметр b характеризует механизм влияния магнитного поля на ФН (для расчета выбрано значение b = 5 , что соответствует дипольному механизму).

Как видно из рис. 2, в отсутствие внешнего поля угол отклонения директора равен нулю, что соответствует исходной невозмущенной структуре поля директора. При увеличении h угол поворота директора φ0 в центре слоя возрастает и ассим-

птотически приближается к значению угла φH . С ростом φH

на зависимости сначала появляется точка перегиба, а затем и узкая гистерезисная область. В отличие от ФН чистый НЖК (рис. 3) имеет на зависимости точку перегиба и при малых φH ,

а при значении угла ориентации поля φH = π / 2 имеет место

пороговое поле перехода Фредерикса. При фиксированном значении величины h (рис. 4), с ростом угла φH сначала на-

блюдается монотонное увеличение φ0 . Чем больше h , тем

выше на рисунке располагается соответствующая кривая. При последующем увеличении φH , зафиксировав h , наблюдается

уменьшение искажений ориентационной структуры. При больших углах поворота поля на угловой зависимости директора появляются области неоднозначности, которые свидетельствуют о существовании ориентационных переходов 1-го рода в этой области управляющих параметров. При одном и том же значении поля h кривая для ФН располагается выше кривой для НЖК, что соответствует более сильным деформациям поля директора.

Из рис. 5 видно, что при фиксированном значении h с увеличением только лишь φH растёт и отклонение директора от исходной ориентациивовсемслоеФН смаксимумомвцентре слоя.