Дирижирование (90

..pdfОднако занятия под фортепиано, использование музыкальных записей, изучение исполнительской техники мастеров является лишь начальным, подготовительным этапом в изучении дирижерской техники. Невозможно стать дирижером без регулярной практической работы с оркестром, создающей возможность проверки на исполнительском коллективе приобретенных знаний как на занятиях с педагогом, так и в самостоятельной работе.

Обучение дирижированию ставит целью углубление знаний, приобретенными студентами до поступления в университет. Студентам, не имеющим подготовки по дирижированию, необходимо освоить основные профессиональные навыки на доступном по степени сложности музыкальном материале, с целью достижения уровня подготовленных учащихся.

Программа курса включает в себя:

-дирижирование произведениями в четырехдольной схеме (размеры 4/4, 4/8), трехдольной (размеры 3/4, 3/8, 3/2), двухдольной (размеры

2/4, 3/8, 2/2) и шестидольной (размеры 6/8, 6/4), пятидольной (5/4, 5/8),

семидольной (7/4, 7/8) схемах. Владение штрихами detasche, non legato, legato,staccato; умение показать вступление отдельным оркестровым партиям на любую полную и неполную долю такта, овладеть снятиями на различные доли такта; овладение приемами показа различных видов фермат; отражение в дирижерском жесте основных динамических оттенков(f,mf,р); умение показать подвижную динамику (cresc, dim);

-показ синкоп;

-различные виды ритмизованной отдачи;

-воплощение в жесте музыкальной фразы;

-ощущение перспективы развития музыкальной ткани;

-развитие независимости движения рук: показ выдержанных звуков как правой, так и левой рукой, отображение метроритмических особенностей произведения, филировка звука, показ вступлений и т. д.).

4.2. Работа над оркестровым произведением

Начальный этап изучения партитуры

Работу над оркестровым произведением необходимо начинать с визуального освоения партитуры: ознакомление с литературным источником (если таковой имеется и произведение программное); определение

21

идейного содержания, образной палитры произведения; анализ формы произведения, его тональный план.

После получения общего представления о содержании музыки можно приступить к анализу музыкально-выразительных средств, особенностей музыкальногоязыкаиоркестровогоизложенияпоследующемуплану:

1.Историко-стилистический анализ.

2.Музыкально-теоретический анализ.

3.Оркестровый анализ.

4.Исполнительский план.

Первый раздел анализа включает сведения о стилистике, особенностях творчества композитора и автора литературного произведения, об эпохе, которой они принадлежали, о художественном содержании разбираемого произведения.

Второй раздел предусматривает анализ средств музыкальной выразительности: форма произведения, ладотональный план, мелодическая линия, гармония, метро-ритмические особенности, фактура изложения.

В ходе аналитической работы над произведением необходимо придерживаться авторских ремарок. В случае, когда встречаются неизвестные музыкальные термины, касающиеся темпов, динамики характера исполнения, необходимо перевести их при помощи музыкального словаря.

Проанализировав, таким образом, все выразительные средства и особенности музыкального изложения, необходимо создать четкое представление об их значении в раскрытии музыкально-художественного образа произведения.

Третий этап работы над произведением – это определение состава оркестрового коллектива, его вида, создание «эскизной» инструментовки, учитывая диапазоны оркестровых инструментов, их динамические и выразительные свойства, определение ритмических, темповых, тесситурных оркестровых трудностей.

Реализуя четвертый раздел необходимо выявить образнохудожественный строй произведения, основную идею, характер произведения и его разделов, определить драматургию произведения. Определить частные, общие кульминации, динамику, штрихи, фразировку и т. д.

Закончив анализ и изучение произведения, можно переходить к следующему этапу работы – созданию пластической (жестовой) модели музыкального произведения.

22

4.3. Мануальное освоение произведения

Подготовительные упражнения

Для успешного управления оркестровым коллективом, заключающего в себе убедительное донесение дирижером своего исполнительского замысла до участников оркестра и получения соответствующего художественного результата, дирижер должен свободно владеть всеми составляющими дирижерского жеста. Очень важно избегать приобретения формального дирижерского жеста, не являющегося результатом полного осмысления им драматургии исполняемого произведения.

Под дирижерским аппаратом, с помощью которого дирижер управляет коллективом исполнителей, подразумеваются его руки, мимика, положение корпуса, головы и ног. Все тело дирижера способствует выразительности дирижирования.

Целью подготовительных упражнений является полное освобождение от мышечной зажатости. Свобода и непринужденность движений начинаются с умения найти основное, исходное положение корпуса. Торс следует держать прямо, голова и шея свободны, ноги поставлены устойчиво, руки свободно висят вдоль корпуса. Приподняв плечи, отвести их назад и свободно опустить (сбросить). Корпус примет подтянутое и

вто же время свободное положение.

Вэтом положении продолжаются дальнейшие занятия над мышечным освобождением дирижерского аппарата.

Упражнения могут быть самые разнообразные, укажем лишь некоторые:

1)упражнения на освобождение плечевого пояса:

а) круговые движения рукой от плеча вперед и назад;

б) подъем вперед вверх руки от плеча и свободное ее падение и т. д. Особое внимание нужно обратить на развитие гибкости и подвижности кисти, которая является самой выразительной, ведущей частью руки. Для того, чтобы кисть стала гибкой, свободной, рекомендуется делать цикл упражнений. Например: круговое вращение кисти от запястья, при этом пальцы должны быть собраны, ладонь смотрит вниз. Обычной ошибкой начинающих дирижеров является непроизвольное движение пальцев. Необходимо во время занятий не терять ощущения цельности кисти, следить, чтобы пальцы были активны и как бы опирались на во-

ображаемую клавиатуру.

23

2)упражнения на освобождение суставов: поднять свободную руку вперед вверх, затем, расслабляя мышцы, плавно опустить ее по частям – плечо, предплечье, кисть. Вновь поднять и расслабить в обратном порядке – кисть, предплечье, плечо.

3)упражнения, подготавливающие дирижирование в схеме: опреде-

ление дирижерской плоскости – воображаемой горизонтальной линии, на которой лежат доли метра; гибкие дугообразные движения руки из одной точки плоскости в другую (формирование 2-й и 3-й доли четырехдольной схемы); движение руки по вытянутому вверх овалу (4-я доля четырехдольной схемы).

Дирижерская схема

В процессе освоения дирижерской схемы нужно стремиться к ясному и четкому жесту, его простоте, сдержанности и естественности, избегая излишеств и вычурности. Основные принципы, которыми нужно руководствоваться дирижеру – точность, ритмичность и экономность движений.

Необходимо приучить себя к ясному ощущению сильной доли такта, которая во всех схемах четко выявляется движением руки вниз.

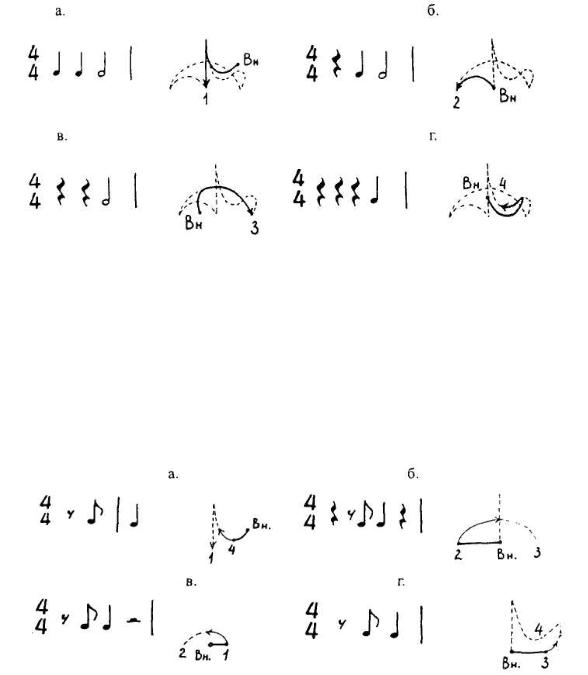

Приведем рисунки основных дирижерских схем, которые студент должен освоить на первом году обучения.

Четырехдольная |

трехдольная |

Двухдольная |

шестидольная |

Существует ряд отклонений от данных схем, для придания им большей выразительности – они подвергаются всевозможной трансформации. Такие моменты являются не типовыми, применяются в дирижи-

24

ровании как частный случай и должны рассматриваться в классе дирижирования вместе с преподавателем. Студенту на начальном этапе обучения отходить от схемы нежелательно, это может привести к появлению и закреплению неправильных дирижерских навыков, в частности, к потере ощущения ритмичности движения.

При изучении дирижерских схем нужно обратить внимание на последнюю долю такта (4-я в четырехдольной, 3-я в трехдольной и т. д.), точка которой находится несколько выше плоскости. Эта ее особенность в значительной степени формирует и подчеркивает ощущение следующей за ней сильной, основной доли такта

Жест внимания. Ауфтакт

Начало исполнения, всякое вступление оркестра, отдельных партий, будь то начало произведения или моменты вступлений в середине партитуры, предваряются жестом «внимание». Этот прием призван создать психологическую и физическую подготовку коллектива к исполнению. Показ элемента полностью зависит от характера музыкального произведения, его идеи, темпа, динамики. Руки находятся в разных позициях, в зависимости от того, с какой доли начинается вступление произведения.

Следующим жестом, предшествующим моменту исполнения, предваряя его и служа ему сигналом, является ауфтакт. «Ауфтакт – это жест, предваряющий момент исполнения каждой из долей такта и по временной продолжительности равный длительности определяемой доли. В функции ауфтакта входит: а) определение начального момента исполнения (подготовка совместного действия, дыхания) и начала каждой доли в такте; б) определение темпа; в) определение динамики; г) определение характера атаки звука (степени остроты или протяженности звука); д) определение образного содержания музыки».

Ауфтакт, выступающий в роли предварения доли, называется начальным. Функция его очень важна, так как совместность вступления исполнителей с единым ощущением темпа, динамики, характера всецело зависит от четкости и определенности жеста дирижера в ауфтакте.

Ауфтакт состоит из следующих элементов: замах, стремление, определение доли. Их длительность и характер зависят от темпа и характера исполняемого произведения.

25

Рис. 2

Начальный ауфтакт может быть полным, если произведение начинается с полной доли такта, и неполным, если произведение начинается с неполной доли.

Если начало движения в полном ауфтакте предваряет момент вступления доли (т. е. ауфтакт дается по предшествующей доле), то начало движений в неполном ауфтакте совпадает с неполной долей и дается в направлении следующей за ней полной.

В неполном ауфтакте отсутствует замах (рис. 3) и он начинается с движения, подготавливающего толчок, обозначающий начало неполной доли. Это движение служит моментом приготовления дыхания. Отсутствие подготовительного движения, неожиданность толчка являются причиной неопределенности ауфтакта и вызывают затруднение у исполнителей.

Положение рук перед началом ауфтакта (элемент «внимание») зависит от динамики музыки. Сильная динамика требует большего отведения руки в сторону, увеличивая амплитуду движения перед точкой звучания. В piano, рр, руку предпочтительно размещать близко с местоположением определяемой доли и удар дается небольшим движением.

26

Значение междольного ауфтакта оказывает большое влияние на технику дирижирования. Она придает тактированию непрерывность. Благодаря этому отдельные доли такта в жесте дирижера воспринимаются в виде непрерывной цепи ауфтактов, непрерывного движения. Происходит это потому, что удар, определяющий начало звучания доли, в то же время становится и началом ауфтакта к следующей доле; движение же отдачи, возникающее после него, вместе с тем является и замахом – начальным движением ауфтакта к следующей доле (рис. 4).

Определяя начало и временную длительность последующей счетной доли, он одновременно руководит движением текущей доли, дает исполнителям ощущение темпа, равномерной ритмической пульсации и характера последовательности долей во время исполнения произведения.

Свойство междольного ауфтакта руководить движением связана с явлением отдачи как результатом отражения удара в долю (рис. 4). С характером отдачи связаны все изменения в темпе и ритмическая структура доли. Темповые неточности, возникающие по вине дирижера, как правило, происходят вследствие неравномерности отдачи.

Снятие

Момент снятия связан с окончанием звучания всего произведения, его части и отдельных голосов партитуры. От точности жеста, его характера зависит одновременность окончания звучности, т. е. ансамбль исполнения, точность звучания произведения.

Снятие готовится ауфтактом, т. е. подъемом руки в направлении снимаемой доли, предупреждающим исполнителей об окончании звучания. Остановка руки перед началом снимающего ауфтакта необходима для удобства выполнения приема (без остановки затруднительно начать кругообразное движение) и для того, чтобы отделить его от предшествующих движений как сигнал к снятию звука. Снятие звука надо произ-

27

водить движением, направленным в сторону паузирующей доли. По времени ауфтакт примерно совпадает с метрической долей. Замах при снятии несколько скорее, чем основной темп, окончание движения нужно замедлить, а затем опустить руку в снимаемую долю, совершив в ней акцентированный толчок. Амплитуда и интенсивность ауфтакта, наполненность движения, мягкость и жесткость конечного толчка зависят от содержания звучащей музыки. Например, для снятия в нюансе р можно ограничиться компактным кистевым движением.

Снятиежевнюансеff, безусловно, потребуетучастиявсехчастейруки.

Показ динамики

Показ динамики музыки – одна из наиболее важных в дирижировании. Способы передачи динамики разнообразны и индивидуальны, зависят от содержания и характера исполняемого произведения. Выражая характер музыкального образа, жест дирижера одновременно определяет и конкретную динамику, свойственную данному образу. Средства выразительности прежде всего зависят от творческой фантазии дирижера, его способности передавать музыкальное содержание в своих жестах. Показ динамики зависит от величины дирижерского жеста, от перемены плоскости (позиции) дирижирования, а также от образного содержания жеста.

Порой для того, чтобы вызвать представление о сильной динамике, достаточно перенести плоскость дирижирования вверх, поднять руку, ограничиваясь весьма незначительными движениями, а иногда лишь одной кистью. Поднятая вверх рука, поддержанная остальными компонентами выразительности (мимикой, положением корпуса), ассоциируется с представлением о чем - то возвышенном, героическом, призывающем и, соответственно, будет являться средством достаточно убедительным.

Выразить сильную динамику можно не только увеличением замаха, но и компактным жестом, образно выражающим мышечное напряжение, физическое усилие, плотность и массу звука. Насыщенность звучания, его сила могут быть переданы не только движениями в верхнем уровне, но и в низкой позиции, короткими резкими толчками со сдержанной короткой отдачей. Не следует применять большую отдачу, придающую жесту рыхлость, а использовать короткую, формирующую компактный, энергичный звук.

28

На начальном этапе обучения дирижированию, когда студент обращается к музыкальным произведениям в медленных и умеренных темпах, более целесообразно использовать приемы показа динамических оттенков, связанные с изменением величины жеста.

Постепенное изменение динамики (cresc, dim) может быть выражено также любым из приемов, соответствующих музыкальному образу. Например, чтобы показать cresc, необходимо увеличить амплитуду жеста к следующей доле. Для ослабления звучания, напротив, уменьшить жест и изменить дирижерский план (приблизить руку к себе).

Довольно часто усиление звучности достигает предела задолго до нужного момента. Чтобы crescendo не было вялым, необходимо предусмотреть его логичное развитие, которое должно нарастать больше всего в конце построения. Выразить в жесте продолжительное усиление звука можно лучше всего начав crescendo не с увеличения амплитуды движения, а с усиления его внутренней напряженности, насыщенности, динамичности.

Таким образом, приобретается возможность экономить свои дирижерские ресурсы, чтобы наиболее активные средства воздействия (увеличения жеста) использовались в конце.

Изменение жеста должно быть постепенным, с ощущением «запаса» движения. Можно начинать cresc и dim с изменения уровня тактирования, и только в конце увеличить или уменьшить жест.

Важное значение при изменении динамики имеет участие левой руки, движение которой усиливает смысл жеста правой. Например, повернутая вверх ладонь способствует усилению динамики и, наоборот, ладонь левой руки, направленная на исполнителей и постепенно приближающаяся к себе, означает ослабление звучности.

Фермата

Фермата показывается остановкой руки в начальный момент звучания ноты, над которой она обозначена. Остановка руки может быть мгновенной или c небольшим вибрирующим движением, естественно возникающим после внезапного прекращения движения. Следует избегать большой отдачи, которую исполнители могут принять за начало ауфтакта к следующей доле.

29

Появление ферматы должно быть подготовлено ауфтактом, предупреждающим исполнителей об остановке движения, о нарушении метроритмического пульса. B одних случаях оказывается достаточно обычного ауфтакта, в других необходим жест, выходящий из норм и границ рисунка тактирования.

Остановка руки во время выполнения ферматы может быть сделана в точке, выходящей за схему тактирования. Это обусловливается как образным содержанием ферматы, так и тем, в какую сторону должна двигаться рука после ферматы. Фермата может выполнять различные об- разно-смысловые функции: быть предварением устоя, выражать состояние переходности, быть внутренне устремленной к устою, может находиться в точке кульминации или динамического спада и др.

Поскольку фермата является ярким выразительным средством, она должна показываться жестом, эмоционально связанным с характером звучащей музыки. Во время показа ферматы используются движения рук вверх, в сторону или вниз, призванные отобразить растущее напряжение или спад звучания.

Ферматы различаются на снимаемые и неснимаемые. В первом случае, если далее не следует продолжение музыки, достаточно кругообразного ауфтакта, равного по времени счетной доле, и движения руки, как бы подсекающего, срезающего звучание ферматы примерно в том месте, где она находится.

Черный кружок – остановка на фермате, |

белый – снятие ферматы |

Рис. 5 |

|

Более сложные технические задачи следует решать дирижеру, если после снятия ферматы следует переход к следующей за ней доле. В подобных случаях для снятия ферматы используются разнообразные жесты (вверх, вниз, вправо, влево и т. п.). Выбор жестов в первую очередь зависит от связи ее с последующей долей, от ритмических особенностей этой доли.

30