Изучение магнитной цепи (120

..pdfH = |

B |

−J, |

(4) |

|

|||

|

μ0 |

|

|

где J — намагниченность вещества. В вакууме J = 0, поэтому H = B /μ0.

Теорема о циркуляции вектора H в вакууме. Вектор H обла-

дает важным свойством: циркуляция вектора H (интеграл по замкнутому контуру) равна алгебраической сумме токов проводимости, охватываемых контуром:

v∫ |

Hl dl = I. |

(5) |

|

Все вещества подразделяют на сильные и слабые магнетики. В слабых магнетиках

J = κH,

где κ — характеристика вещества, называемая его магнитной восприимчивостью. Тогда из (4) следует, что

B = μ0 (H + J) = μμ0H, |

(6) |

где μ = 1+ κ — магнитная проницаемость вещества.

Значение магнитной проницаемости μ зависит от рода вещества и температуры. Слабые магнетики подразделяют на парамагнетики (μ > 1) и диамагнетики (μ < 1). Значение магнитной проницаемости для пара- и диамагнетиков очень мало отличается от единицы, например: для хлористого железа μ = 1,00250, а для висмута μ = 0,99983.

К сильным магнетикам относятся ферромагнетики: железо и его сплавы, никель, кобальт и др.

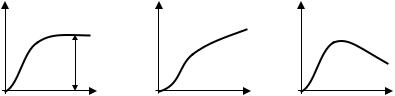

Характерной особенностью ферромагнетиков является сложная нелинейная зависимость J(H) и B(H) (рис. 6). Зависимость J(H) показана схематически на рис. 6, а. Уже при сравнительно небольшой напряженности H намагниченностьдостигает насыщения Jнас.

С увеличением напряженности H магнитного поля магнитная индукция B возрастает (см. формулу (6) и рис. 6, б). При малых значениях напряженности H магнитного поля основной вклад в

11

магнитную индукцию B вносит намагниченность J, поэтому сильное магнитное поле в железе получают с помощью небольших токов в катушках с малой затратой электрической энергии. Однако если значение намагниченности J достигает значения насыщения Jнас, то увеличивать магнитную индукцию B становится трудно, для этого необходимо сильно увеличивать ток намагничивающих катушек, т. е. повышать напряженность магнитного поля H.

J |

B |

μ |

Jнас |

|

|

H |

H |

H |

а |

б |

в |

Рис. 6. Зависимость намагниченности (а), магнитной индукции (б) и магнитной проницаемости (в) от напряженности магнитного поля для ферромагнетика

Магнитная проницаемость ферромагнетика

μ = |

B |

, |

(7) |

|

μ0H |

||||

|

|

|

рассчитанная по формуле (6), не является постоянной величиной, она зависит от напряженности магнитного поля H (рис. 6, в). Несмотря на это, величину μ широко используют для характеристики ферромагнетика. Поскольку величина μ не является константой (зависит от намагничивающего тока), применять ее надо с большой осторожностью. Более полной и надежной характеристикой ферромагнетика служит зависимость B(H) (см. рис. 6, б).

5. Расчет магнитного поля тороидальной катушки с ферромагнетиком

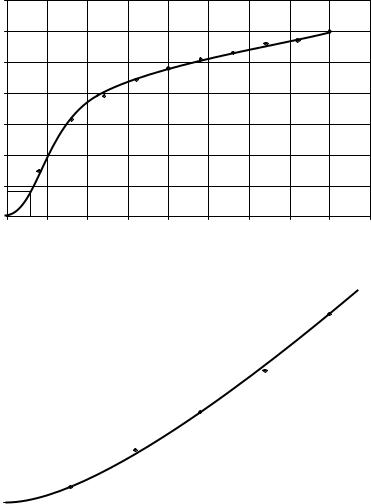

Основными ферромагнитными материалами для электротехники служат специальные сплавы железа. Для расчетного задания

12

используем зависимость B(H) для электротехнической стали марки ВПТ (табл. 1, рис. 7 [4]). Эта сталь относится к магнитомягким ферромагнетикам, для которых гистерезис (зависимость намагниченности от предыдущего состояния ферромагнетика) выражен слабо [1—3]. Такие материалы используются в переменных магнитных полях трансформаторов и других устройств.

Таблица 1

Зависимость значений намагниченности B

от значений напряженности H магнитного поля для электротехнической стали марки ВПТ

H, А/м |

B, Тл |

H, А/м |

B, Тл |

H, А/м |

B, Тл |

|

|

|

|

|

|

1,6 |

0,0010 |

40 |

0,30 |

240 |

1,02 |

3,2 |

0,0035 |

80 |

0,63 |

280 |

1,06 |

4,8 |

0,0060 |

120 |

0,78 |

320 |

1,12 |

6,4 |

0,0087 |

160 |

0,89 |

360 |

1,14 |

8,0 |

0,0125 |

200 |

0,96 |

400 |

1,20 |

На тороид с длиной средней линии L, изготовленный из ферромагнетика, намотано N витков (см. рис. 4). В изотропном материале векторы H и B имеют одинаковые направления (см. формулу (6)), поэтому внутри тороида линии векторов H и B совпадают; в данном случае эти линии являются окружностями.

Для нахождения напряженности магнитного поля H применим теорему о циркуляции (см. формулу (5)) к окружности длиной L:

v∫ Hl dl = NI ,

где v∫ Hl dl = HL.

Отсюда получим формулу для расчета напряженности магнитного поля:

H = |

NI |

. |

(8) |

|

|||

|

L |

|

|

Для расчета магнитной индукции используем данные, приведенные в табл. 1 и на рис. 7.

В первой строке табл. 2 даны результаты расчета для варианта 1. Расчеты для других вариантов студенты выполняют самостоятельно.

13

B, Тл

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2 0,0

0 |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

400 H, A/м |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

B, Тл |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,012 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,010 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,008 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,006 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,004 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,002 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 H, A/м |

||||||||||

0 |

|||||||||||||||||||

б

Рис. 7. Зависимость значений намагниченности B от значений напряженности H магнитного поля для электротехнической стали марки ВПТ:

а — для сильного поля; б — для слабого поля

14

Таблица 2

Магнитное поле тороидальной катушки с ферромагнетиком

Номер |

L, м |

N |

I, А |

H, А /м |

B, Тл |

μ |

|

варианта |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0,2 |

100 |

0,8 |

400 |

1,2 |

2400 |

|

2 |

0,1 |

200 |

0,1 |

|

|

|

|

3 |

1,0 |

600 |

0,1 |

|

|

|

|

4 |

0,5 |

320 |

0,005 |

|

|

|

6. Граничные условия для векторов B и H

Рассмотрим границу раздела двух сред, различающихся значениями магнитной проницаемости μ (рис. 8).

По обе стороны границы раздела нормальная составляющая вектора B имеет одинаковые значения, что следует из теоремы Гаусса (см. формулу (1)):

B1n= B2n.

Для вектора H не изменяется тангенциальная составляющая:

H1τ = H2τ.

Этот вывод получают из теоремы о циркуляции (v∫ Hl dl = I ) для I = 0,

т. е. при отсутствии тока проводимости, протекающего по границе раздела.

Если векторы B и H перпендикулярны границе раздела, то

B1 = B2;

2

1

ВН

Рис. 8. Магнитное поле на границе двух сред, различающихся значениями магнитной проницаемости (μ2 > μ1)

μ1H1 = μ2H2.

Из этих формул следует, что линии магнитной индукции B непрерывны, а линии вектора H терпят разрыв (см. рис. 8).

15

7.Расчет магнитной цепи

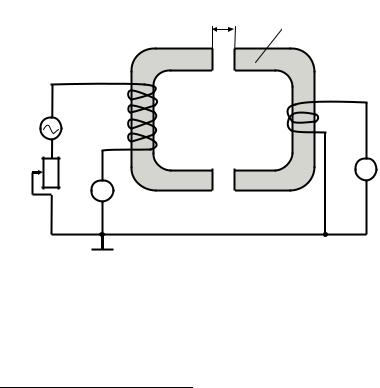

Влабораторной установке для изучения магнитной цепи используется магнитная цепь, изготовленная из железного магнитопровода от трансформатора [5]. Магнитопровод состоит из двух П- образных частей сечением S и длиной средней линии L (рис. 9, S и

L на рис. не показаны). Поверхности стыков этих частей отшлифованы. Раздвигая обе части магнитопровода, создают два зазора* длиной l каждый. На железный магнитопровод намотаны две обмотки. Ток в намагничивающей обмотке I, содержащей N витков, создает магнитное поле. Измерительная обмотка II служит для измерения магнитной индукции в железе.

l Железный магнитопровод

I |

II |

Г |

|

R |

V |

mA |

|

Рис. 9. Схема лабораторной установки для изучения магнитной цепи:

I — намагничивающая обмотка, содержащая N витков; II — измерительная обмотка, содержащая n витков; Г — генератор переменного тока; R — переменный резистор для точной регулировки тока; l — длина зазора; V — вольтметр; mA — миллиамперметр

* Зазор может быть воздушным или заполнен немагнитным материалом.

16

Применяя теорему о циркуляции вектора H (см. формулу (5)) к средней линии магнитной цепи с двумя зазорами длиной l каждый, получаем соотношение

HL + H1 2l = NI, |

(9) |

где H — напряженность магнитного поля внутри железного магнитопровода; H1 — напряженность магнитного поля в зазорах.

Выразим напряженности магнитного поля H и H1 через магнитную индукцию B в железном магнитопроводе с магнитной проницаемостью μ и через магнитную индукцию B1 в зазорах с μ = 1:

H = μμB0 ;

H1 = B1 .

μ0

Тогда выражение (9) примет вид

LB + 2lB1 = NI,

μμ0 μ0

или

I = |

1 |

|

LB |

+2lB1 |

|

(10) |

|

|

|

. |

|||

|

μ |

|||||

|

μ0 N |

|

|

|

||

Магнитный поток в зазорах испытывает рассеяние (рис. 10). Если длина l зазора мала по сравнению с поперечным размером магнитопровода (см. рис. 10, а), то рассеяние незначительное и магнитная индукция в зазоре и в железном магнитопроводе одинаковая:

B= B1.

Вэтом случае выражение (10) принимает вид

|

B |

|

L |

|

|

I = |

|

|

|

+2l . |

(11) |

|

|

||||

|

μ0 N |

μ |

|

|

|

|

|

|

|

|

17 |

В зазорах большой длины (см. рис. 10, б) рассеяние велико, поэтому

B1 < B,

причем это различие возрастает с увеличением зазора.

B

B1 |

l |

аб

Рис. 10. Рассеяние магнитного потока в зазорах различной длины l железного магнитопровода

Влабораторной работе проверяют справедливость формулы (11). При различной длине l зазора устанавливают такой ток I в обмотке, чтобы магнитная индукция B в железном магнитопроводе оставалась постоянной. При этом постоянной будет и магнитная проницаемость μ. По результатам измерений строят графическую зависимость I от l и сравнивают ее с формулой (11).

8.Методика измерения магнитной индукции

Влабораторной работе для измерения магнитной индукции B в железном магнитопроводе используют явление электромагнитной индукции (см. рис. 9). На железный магнитопровод намотана измерительная обмотка II, содержащая n витков. Вольтметр V с большим сопротивлением, подключенный к измерительной обмотке II, измеряет ЭДС индукции. Индукционный ток в этой обмотке мал и не влияет на магнитное поле.

18

Выбранный метод измерения индукции требует применения переменного тока для создания переменного магнитного поля. Источником переменного тока служит электронный прибор — генератор переменного тока Г, в котором частоту и амплитуду тока можно изменять. Дополнительную, более точную регулировку тока проводят с помощью переменного резистора R (см. рис. 9). Силу тока намагничивающей обмотки I измеряют миллиамперметром mA.

Рассмотрим методику измерения магнитной индукции. Переменный ток циклической частотой ω создает в железном магнитопроводе магнитное поле, индукция которого (среднее значение по сечению) изменяется по закону

B = Bmax cos ωt.

Измерительную обмотку II пронизывает полный магнитный поток

Ψ = nS Bmax cos ωt,

где S — площадь поперечного сечения магнитопровода. В измерительной обмотке II возникает ЭДС индукции, равная (см. формулу (2))

ε = − ddtΨ = nSωBmax sin ωt =εmax sin ωt,

где εmax = nSωBmax — амплитуда ЭДС. Из последнего выражения получаем соотношение

Bmax = εnSmaxω.

Принимаем во внимание, что используемые в лабораторной работе приборы измеряют не амплитудные, а действующие значе-

ния переменного тока и напряжения, которые в 2 |

раз меньше |

амплитудных. Поэтому можно, не вводя множитель |

2, считать |

значения всех величин (I, εmax и Bmax) в приведенных выше формулах действующими. Следовательно, магнитную индукцию вычисляют по формуле

19

B = |

ε |

, |

(12) |

|

nSω |

||||

|

|

|

где ε — действующее значение ЭДС; B — значение магнитной индукции, соответствующее действующему значению силы тока I в формуле (11) для магнитной цепи.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Ознакомиться с лабораторной установкой и подготовить ее к работе.

Лабораторная установка включает в себя магнитную цепь, генератор переменного тока, миллиамперметр mA и вольтметр V, выполненные в виде цифрового прибора АМ-1109 (см. рис. 9).

Одна часть железного магнитопровода закреплена, а другую можно перемещать. Между двумя частями магнитопровода вставляют пластину толщиной l из немагнитного и непроводящего материала и прижимают обе части магнитопровода друг к другу; такая магнитная цепь эквивалентна цепи с двумя воздушными зазорами длиной l каждый. К лабораторной установке прилагается набор пластин различной толщиной, указанной на пластине.

Магнитная цепь содержит две обмотки: намагничивающую обмотку I и измерительную обмотку II. Через намагничивающую обмотку I пропускают переменный ток от генератора Г. Силу тока измеряют миллиамперметром mA. Электродвижущую силу в измерительной обмотке II измеряют вольтметром V — цифровым прибором АМ-1109, имеющим два канала измерения: СН1 и СН2. Ток измеряют в канале CH2, которому соответствуют верхний переключатель и верхняя строка индикатора цифрового прибора АМ-1109. Электродвижущую силу измеряют в канале CH1 (ему соответствуют нижний переключатель и нижняя строка индикатора цифрового прибора АМ-1109).

К цифровому прибору АМ-1109 должны быть подключены три провода: общий провод черного цвета — к гнезду COM; провод с

20