- •Физика теория

- •1. Предмет и роль физики в системе естественных наук. Физические основы механики. Физические величины и их измерение. Единицы измерения физических величин. Система единиц си.

- •2. Механика. Механическое движение. Система отсчета. Понятие материальной точки. Кинематическое уравнение материальной точки. Траектория, перемещение, путь.

- •3. Скорость и ускорение. Кинематика движения по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между линейными и угловыми кинематическими характеристиками

- •4. Первый и второй законы Ньютона. Масса как мера инертности. Третий закон Ньютона. Второй закон динамики для системы материальных точек. Сила. Импульс. Закон сохранения импульса.

- •5. Силы тяготения. Закон всемирного тяготения. Силы упругости. Абсолютная и относительная деформация. Закон Гука. Модуль Юнга. Силы трения.

- •6. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия тяготения, деформации. Закон сохранения энергии.

- •7. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Кинетическая энергия вращения. Момент инерции. Момент силы. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса твердого тела.

- •8. Давление. Законы Паскаля и Архимеда. Движение идеальной жидкости. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли.

- •9. Движение вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. Методы определения коэффициента вязкости. Центрифугирование. Ламинарное и турбулентное течения.

- •10. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Энергия гармонических колебаний.

- •11. Колебания в поле упругих сил. Маятники. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

- •12. Продольные и поперечные волны. Скорость распространения и длина волны. Фазовая и групповая скорости волны. Уравнение бегущей волны.

- •13. Звуковые волны. Ультразвук и инфразвук. Действие ультразвука и инфразвука на биологические системы.

- •14. Предмет молекулярной физики. Размеры и масса атомов и молекул. Агрегатные состояния вещества.

- •15. Мкт. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Статистический и термодинамический методы в физике. Распределения Больцмана и Максвелла. Скорости молекул.

- •17. Среднее число столкновений. Средняя длина свободного пробега. Явления переноса. Диффузия. Вязкость. Теплопроводность. Связь между коэффициентами диффузии, вязкости и теплопроводности.

- •18. Распределение энергии по степеням свободы. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия. Теплота и работа.

- •19. Теплоемкость газов. Работа и теплоемкость газов в различных изопроцессах.

- •20. Обратимые и необратимые процессы. Циклические процессы. Цикл Карно.

- •21. Второе начало термодинамики. Энтропия и ее свойства.

- •22. Жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления.

- •23. Реальные газы. Силы молекулярного взаимодействия. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. Критическое состояние.

- •24. Твердые тела. Кристаллическое строение твердых тел. Элементы симметрии кристаллов. Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга-Пти. Жидкие кристаллы и их свойства.

- •25. Заряд и его свойства. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.

- •26. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Линии вектора напряженности. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса.

- •27. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля. Работа при перемещении заряда в электростатическом поле.

- •28. Распределение зарядов на поверхности проводника. Электростатическая защита. Емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Система конденсаторов.

- •29. Диэлектрики. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектрика. Поляризованность. Диэлектрическая проницаемость.

- •30. Электрический диполь во внешнем электростатическом поле. Вектор электрического смещения. Сегнетоэлектрики. Энергия электростатического поля.

- •31. Сила и плотность тока. Электродвижущая сила. Законы постоянного тока.

- •32. Сопротивление проводников. Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие тока.

- •33. Классическая теория электропроводности металлов. Электронная и дырочная проводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимости. Зависимость проводимости полупроводников от температуры.

- •34. Электрический ток в газах и водных растворах.

- •35. Магнитное взаимодействие токов в вакууме. Закон Ампера. Индукция магнитного поля. Закон Био-Саварро-Лапласа. Суперпозиция магнитных полей.

- •36. Магнитный поток. Намагничение магнетика. Магнитный момент. Вектор намагниченности. Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. Ферромагнетизм. Магнитный гистерезис. Температура Кюри.

- •37. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

- •38. Переменный электрический ток. Закон Ома для цепей переменного тока. Мощность переменного тока.

- •39. Электромагнитные колебания и волны.

- •40. Геометрическая оптика. Электромагнитная природа света. Поглощение и дисперсия света.

- •41. Интерференция света.

- •42. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка.

- •43. Поляризация света. Поляризованный и естественный свет. Законы Малюса и Брюстера. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации. Оптическая активность вещества.

- •44. Квантовые свойства света. Тепловое и равновесное излучения. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Закон Стефана-Больцмана. Формула Планка.

- •45. Люминесценция и ее виды. Правила Стокса. Биолюминесценция. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта.

- •46. Теория атома водорода. Открытие электрона. Модели атома Томсона и Резерфорда. Постулаты Бора при квантовых переходах.

- •47. Рентгеновское излучение и его свойства.

- •48. Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада.

45. Люминесценция и ее виды. Правила Стокса. Биолюминесценция. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта.

Ответ.

Все вещества при сильном нагревании

начинают излучать электромагнитную

энергию. Излучение нагретых веществ

называют тепловым равновесным излучением.

Однако некоторые вещества излучают

электромагнитную энергию без нагревания

– при комнатной температуре. Такое

излучение называют люминесценцией,

а люминесцентные вещества – люминофорами.

В отличие от теплового, люминесценция

является неравновесным излучением.

Классификация люминесценции в зависимости

от

характера

элементарных процессов,

приводящих к люминесцентному излучению:

1. Спонтанная люминесценция; 2. Вынужденная

(метастабильная). 3. Рекомбинационная

люминесценция происходит в результате

воссоединения частиц, разделившихся

при поглощении возбуждающей энергии.

4. Резонансная флуоресценция. Классификация

люминесценции по

длительности

свечения:

1. Флуоресценция обусловлена переходами

атомов, молекул или ионов из возбужденного

состояния в нормальное и прекращается

сразу после окончания действия возбудителя

свечения. 2. Фосфоресценция. При введении

веществ в очень вязкие среды (в желатину,

сахарные леденцы и т.д.), а также при

замораживании растворов возникает

длительное свечение, продолжающееся

доли секунды и даже целые секунды.

Свечение такого вида называют замедленной

флуоресценцией, или фосфоресценцией.

Классификация люминесценции по

типу

возбуждения:

1. Ионолюминесценция – свечение при

прохождении ультразвуковых волн через

растворы некоторых веществ. 2.

Кандолюминесценции – для неё необходим

контакт пламени с люминофором, при этом

он не должен сильно нагреваться. 3.

Катодолюминесценция – люминесценция,

возникающая при возбуждении люминофора

электронным пучком; один из видов

радиолюминесценции. 4. Радиотермолюминесценция.

Оказалось, что если сильно охлажденный

образец вещества, предварительно

облученный гамма-лучами, альфа-частицами

или электронами, постепенно нагревать,

то он начинает интенсивно светиться.

5. Фотолюминесценция – люминесценция,

возбуждаемая светом. 6. Рентгенолюминесценция.

Специфика возбуждения рентгеновскими

лучами, по сравнению с фотовозбуждением,

состоит в том, что на люминофор воздействуют

фотоны со значительно большей энергией.

7. Электролюминесценция возбуждается

электрическим полем. 8. Хемилюминесценция

возникает под действием химических

превращений. 9. Биолюминесценция –

видимое свечение организмов, связанное

с процессами их жизнедеятельности;

являет собой результат биохимической

реакции, в которой химическая энергия

возбуждает специфическую молекулу, и

та излучает свет. 10. Триболюминесценция

– свечение при трении некоторых веществ.

11. Кристаллолюминесценция – свечение,

возникающее при механическом сжатии

кристаллов. При фотолюминесценции

молекул и других сложных систем, согласно

правилу

Стокса,

излучение фотолюминесценции имеет

меньшую частоту, чем возбуждающий свет.

Это правило часто нарушается и наряду

со стоксовой наблюдается антистоксовая

часть спектра – излучение частоты,

большей, чем частота возбуждающего

света. В более сложных молекулах после

поглощения света происходит

перераспределение энергии между

молекулами, вследствие чего спектр

излучения не зависит (или слабо зависит)

от возбуждающей частоты. Некоторые

физические и химические особенности

являются общими для всех биолюминесцентных

реакций. Излучаемый свет не зависит от

света или другой энергии, непосредственно

поглощаемой организмом. Он также не

связан с термическим возбуждением при

высокой температуре. Наблюдается у

нескольких десятков видов бактерий,

низших растений (грибов), у некоторых

беспозвоночных животных (от простейших

до насекомых включительно), у рыб.

Биолюминесценция более широко

распространена среди обитателей морей

и океанов. Здесь светящиеся организмы

иногда размножаются в таком количестве,

что вызывают свечение моря. У многих

организмов (бактерии, простейшие,

ракообразные, грибы и др.) свечение

происходит постоянно и непрерывно, если

в окружающей среде есть кислород. У

других биолюминесценция происходит

отдельными вспышками и связана с

условиями жизнедеятельности (голод,

период размножения и др.). Биологическое

значение биолюминесценции различно.

Так, у светящихся насекомых вспышки

биолюминесценции служат сигналом,

позволяющим самцам и самкам находить

друг друга; у ряда глубоководных рыб –

для освещения и приманки добычи; у

каракатицы – для защиты от хищников

(путём выбрасывания светящейся жидкости)

и др. Многие животные имеют сложно

устроенные органы свечения. В некоторых

случаях источником биолюминесценции

животного являются светящиеся

бактерии-симбионты (например, т.н.

несамостоятельное свечение ряда рыб).

По механизму биолюминесценция относится

к хемилюминесценции: свечение возникает

при ферментативном окислении кислородом

воздуха специфических веществ люциферинов.

За счёт освобождаемой при этом химической

энергии часть молекул люциферина

переходит в возбуждённое состояние,

при возвращении в основное состояние

они испускают свет. Общее свойство всех

люциферинов – способность давать

интенсивную флуоресценцию. Выделенный

в кристаллическом виде люциферин может

быть окислен и химическим путём, но при

этом, в отличие от ферментативного

окисления в организме, энергия выделяется

в виде тепла, а не квантов света.

Предполагают, что биолюминесценция

возникла на стадии перехода от анаэробных

форм жизни к аэробным, т.е. когда в

первоначальной атмосфере Земли начал

накапливаться кислород. Вероятно, для

существовавших тогда анаэробных

организмов кислород был токсичен и

преимущество получили организмы,

способные быстро восстанавливать его.

При этом в ряде случаев выделение энергии

в световой форме было выгоднее, чем в

тепловой. У простейших биолюминесцирующих

форм энергия, освобождающаяся при

окислении субстратов, выделялась в

форме света или тепла, т.е. пропадала

без пользы для организма. Поэтому в ходе

дальнейшей эволюции получили преимущество

организмы, у которых возник механизм

аккумуляции энергии. С появлением таких

форм окислительные люминесцентные

реакции уже не давали преимуществ при

естественном отборе и даже становились

вредными. Однако в результате вторичных

эволюционных процессов биолюминесценция

могла сохраниться как рудиментарный

признак у отдельных, не связанных друг

с другом групп организмов, у которых

она приобрела иные функции, например

функции полового сигнала у светляков.

Фотоэффект

‒ явления, при которых происходит

освобождение электронов под действием

света. Внешний фотоэффект ‒ испускание

электронов веществом (наружу) под

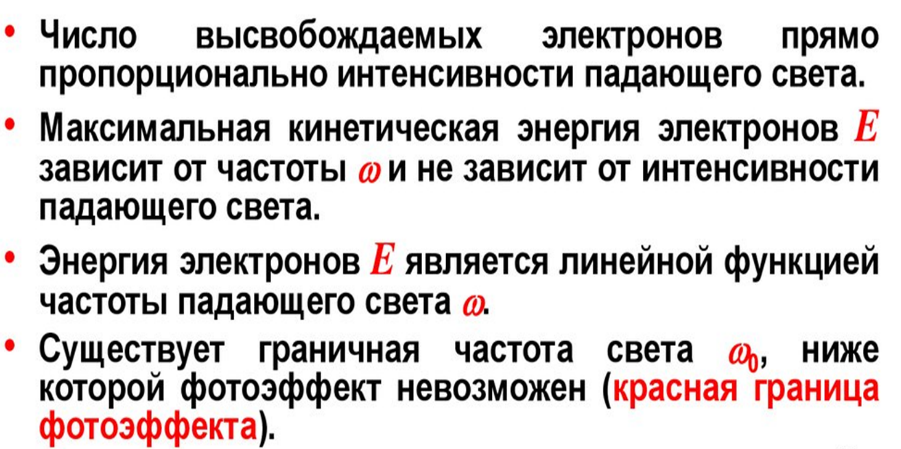

действием света. Закономерности

фотоэффекта

.

.