- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Исторический экскурс в учение об умственной отсталости

- •2.2. Причины умственной отсталости

- •2.3. Патогенез умственной отсталости

- •2.4. Систематика умственной отсталости

- •2.5. Симптомы умственной отсталости 2.5.1. Легкая умственная отсталость

- •2.5.2. Умеренная умственная отсталость

- •2.5.3. Тяжелая умственная отсталость

- •2.5.4. Глубокая умственная отсталость

- •2.6. Ранняя диагностика умственной отсталости

- •2.7. Динамика умственной отсталости

- •2.8. Поздняя абилитация

- •Глава 3

- •3.1. Формирование представлений об «умственной отсталости» в психолого-педагогических исследованиях

- •3.2. Диагностика сенсорно-перцептивных функций у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.3. Диагностика социального развития детей и подростков с тяжелой и глубокой умственной отсталостью

- •3.3.1. Возрастная группа с 7 до и лет

- •3.3.2. Возрастная группа с 12 до 18 лет

- •3.4. Оценка родителями сформированности социально-бытовых навыков и эмоционально-поведенческих реакций у взрослых детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.5. Диагностика социально-бытовых навыков у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.5.1. Развитие социально-бытовых навыков в условиях дома

- •3.5.2. Развитие социально-бытовых навыков вне дома

- •3.5.3. Развитие учебных навыков и навыков трудовой деятельности

- •3.6. Диагностика эмоционального состояния у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •3.7. Диагностика речевого развития молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •Глава 4

- •4.1. Значение общения

- •4.2. Вербальные и невербальные средства общения

- •4.3. Особенности формирования

- •4.3-1. Диагностика коммуникативных навыков у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

- •4.4. Развитие коммуникативных навыков у молодых людей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в процессе обучения

- •4.5. Рекомендации по формированию вербального общения у умственно отсталых детей

- •4.5.1. Развитие способности познавать себя

- •4.5.2. Развитие умения заботиться о себе

- •4.5.3. Развитие способности ориентироваться

- •4.5.4. Развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в них

- •4.5.5. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращения окружающих

- •4.5.6. Развитие умения воспринимать речь

- •4.5.7. Развитие умения подражать

- •4.5.8. Развитие умения соблюдать очередность в разговоре

- •4.5-9. Развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни

- •4.6. Рекомендации по формированию невербального общения у умственно отсталых детей

- •4.6.1. Система жестов как средство невербального общения

- •4.6.2. Система символов (пиктограмм) как средство невербального общения

- •Глава 5

- •5.1. Развитие половой идентичности и полоролевого поведения в онтогенезе ребенка

- •5.2. Особенности психосексуального развития детей и подростков с умственной отсталостью

- •5.3. Концепции полоролевой

- •5.4. Исследование полоролевой идентификации подростков с умственной отсталостью

- •5.4.1. Результаты рисуночного теста

- •5.4.2. Результаты теста «Возраст. Пол. Роль» (впр)

- •5.5. Исследование полоролевого поведения подростков с умственной отсталостью

- •5.6. Исследование сексуального

- •5.7. Рекомендации по половому

- •Глава 6

- •6.1. Стили и типы родительского воспитания

- •6.2. Рождение ребенка с нарушением психического развития как фактор, влияющий на жизнедеятельность семьи

- •6.3. Своеобразие взаимоотношений родителей и детей с нарушением в развитии

- •6.4. Социально-психологическая

- •6.5. Исследование межличностных отношений в семьях, имеющих детей с умственной отсталостью

- •6.6. Влияние внутрисемейных отношений на развитие личности ребенка с умственной отсталостью

- •6.7. Особенности взаимоотношений в семьях, имеющих взрослых детей с умственной отсталостью

- •Глава 7

- •7.1. Роль матери в семье

- •7.2. Социальная адаптация матери, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью

- •7.3. Исследование личностных качеств матерей методом наблюдения

- •7.4. Исследование личностных качеств матерей методом беседы

- •7.5. Исследование личностных качеств матерей биографическим методом

- •7.6. Исследование уровня тревожности и ее причин у матерей, воспитывающих детей с умственной отсталостью

- •7.7. Исследование уровня

- •7.8. Исследование внутреннего мира матерей, воспитывающих детей с умственной отсталостью

- •Глава 8

- •8.1. Интеграция, ее взаимосвязь

- •8.2. История становления социальной интеграции умственно отсталых людей в россии

- •8.3. Изменение нормативно-правовой базы в отношении инвалидов с умственной отсталостью

- •8.4. Отношение общества к лицам с нарушением интеллекта

- •8.4.1. Информированность общества об инвалидах с психическими нарушениями

- •8.4.2. Отношение разных категорий населения к инвалидам с психическими нарушениями

- •Глава 9

- •9.1. Реабилитационные службы помощи умственно отсталым людям

- •9.2. Центры дневного пребывания

- •9.2.1. Центр дневного пребывания при специальной (коррекционной) школе

- •9.2.2. Исследование реабилитации умственно отсталых лиц в условиях центра дневного пребывания

- •9.2.3. Центр дневного пребывания в системе социальной защиты

- •9.3. Социальные гостиницы

- •9.3-1. Социальная гостиница как модель подготовки к независимой жизни

- •9.4. Социально-реабилитационный центр как модель поддерживаемого проживания интернатного типа

- •9.4.1. Содержание учебно-воспитательной работы в центре

- •9.4.2. Структура центра

- •9.5. Рекомендации по психолого-педагогической реабилитации детей с умственной отсталостью и их родителей в системе поддерживаемого проживания

- •9.5.1. Реабилитационная работа с родителями

- •9.5.2. Организация общения и совместной деятельности родителей с детьми

- •9.5.3. Реабилитационная работа с детьми-инвалидами

- •Глава 10

- •10.1. Принципы и формы реабилитации в кемпхильских общинах

- •10.2. Исторический аспект идей

- •10.3. Структура центра социально-психологической реабилитации «деревня светлана»

- •10.4. Ритм жизни в центре «деревня светлана»

- •10.5. Индивидуальные особенности социально-психологической реабилитации молодых людей с нарушением интеллекта, проживающих в центре «деревня светлана»

- •1.2. Методика «Социограмма». Педагогический анализ социального развития людей с множественными нарушениями (форма pac-s/p). На основе третьего издания по X. С. Гюнцбургу

- •1.3. Опросник для родителей:

- •1.5. Анкета для определения эмоционально-поведенческих особенностей

- •1.8. Психологическая автобиография

- •1.9. Методика «Шкала самооценки» (по ч. Д. Спилбергеру, ю. Л. Ханину)

- •1.10. Методика «Семантический дифференциал»

- •1.11. Методика «Незаконченные предложения»

- •1.12. Методика исследования самоотношения (по с. Р. Пантелееву)

- •1.13. Методика «Самоактуализация» (по а. Маслоу)

- •1.14. Анкета 1. «Информированность об инвалидах с психическими нарушениями»

- •2.1. Положение

- •2.2. Положение

- •2.3. Положение

- •1. Здоровье

- •3. Отношения с близкими людьми

- •4. Безопасность

- •5. Включенность в общество (социальная роль и готовность к ее выполнению в общении и взаимодействии с разными группами людей)

- •6. Эмоциональное здоровье

6.6. Влияние внутрисемейных отношений на развитие личности ребенка с умственной отсталостью

Отношение родителей к детям представляет собой систему разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности

204

ребенка, его поступков. Диагностика психологического климата в семье и взаимоотношений родителей с детьми позволяет выявить тип воспитания ребенка, а также дает возможность прогнозировать влияние тех или иных моделей воспитания на психическое и личностное развитие детей. Оценить, насколько благоприятна для ребенка существующая в семье система взаимоотношений родителей с ним, возможно при обращении к самому объекту воспитательных воздействий. Субъективное восприятие своей семьи ребенком позволяет выявить те взаимоотношения, которые вызывают тревогу у него, определить место и роль ребенка в семье. Изучению этого аспекта была посвящена данная часть исследования.

Для выявления субъективной характеристики взаимоотношений в семье, особенностей восприятия учащимися членов своей семьи и определения места ребенка в ней нами был использован тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана. Тест КРС состоит из двух частей: рисование своей семьи и беседы после рисования.

Исследование проводили индивидуально с каждым ребенком, в спокойной обстановке. Проследив наличие у ребенка необходимого оборудования, исследователь предлагал короткую инструкцию: «Пожалуйста, нарисуй свою семью так, чтобы все ее члены были чем-либо заняты». Во время рисования фиксировали последовательность рисования, высказывания ребенка, его мимику, жесты. По законченному рисунку с ребенком проводили беседу по следующей схеме:

1) Кто нарисован на рисунке, что делает каждый член семьи?

2) Где работают и учатся члены семьи?

3) Как в семье распределяются домашние обязанности?

4) Каковы взаимоотношения ребенка с остальными членами семьи?

Анализ рисунков семьи детей (по тесту «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана) проводили с учетом формальной и содержательной характеристики изображения. Интерпретацию рисунков осуществляли по пяти симптомокомплексам:

1) благоприятная семейная ситуация;

2) тревожность ребенка;

3) конфликтность в семье;

4) чувство неполноценности в семейной ситуации;

5) враждебность в семейной ситуации.

Исследование рисунков умственно отсталых детей показало преобладающую конфликтность и тревожность в семейных отношениях. При анализе рисунков и по результатам беседы у 51,6% обследуемых детей выявляются конфликтность, тревожность и эмоционально неоднозначно окрашенные отношения с членами их семей. Эти дети во многих случаях использовали штриховку при изображении «нелюбимых» членов семей, часто стирали и перерисовывали их, забывали нарисовать какую-нибудь часть тела или лица, начинали изображать «недруга» в последнюю очередь, причем как можно дальше, в стороне от себя. Часто дети «отгораживаются» в своих рисунках от членов семьи, с ко-

205

торыми конфликтуют, мебелью, вещами или рисуют их в другом помещении. В таких ситуациях явно выступают отношения отдаленности, отчужденности детей от родителей. В обеих обследуемых группах общий процент таких детей превалирует над остальными: от 37,5 до 66,6%, причем увеличение процента конфликтности в семьях происходит параллельно с углублением интеллектуальной недостаточности в развитии детей.

Проиллюстрируем это на примерах рисунков детей.

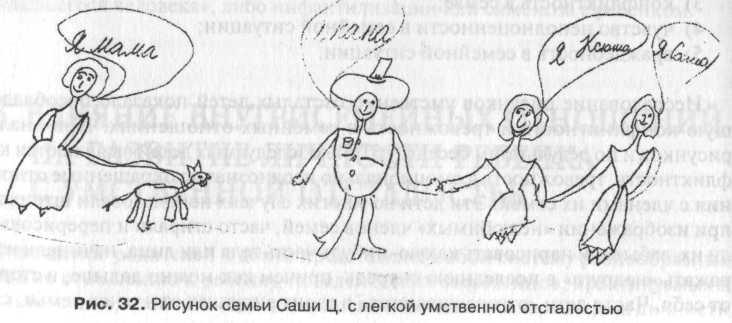

На рисунке Саши Ц. из первой группы изображена вся семья девочки, хотя мать с отцом находятся в разводе. Девочка рисует себя рядом с папой и сестрой, держит их за руки. Маму Саша изображает в другой стороне рисунка и отделяет от себя, папы и сестры несуществующей собакой. Таким образом, по рисунку Саши определяется конфликтность девочки с матерью (рис. 32).

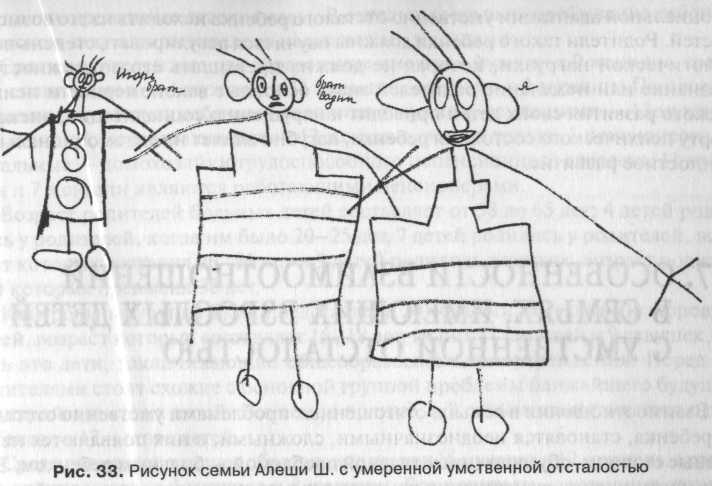

Показательным в наличии конфликтности в семье является и рисунок Алеши Ш. из второй группы. На рисунке мальчика отсутствуют мать и отец. Себя Алеша изображает неадекватно большим, по сравнению со старшим братом (рис. 33).

Анализ рисунков детей и беседы с ними позволяют судить об осознании ребенком и оценивании своего одиночества в семье, об умении улавливать симпатии и антипатии к себе со стороны членов семьи, оценивать психологический климат в семье. Так, 31,4% всех испытуемых учащихся в своих рисунках показали наличие тревожности в семейных межличностных отношениях.

В рисунках дети могут выразить то, что им трудно бывает высказать словами, то есть язык рисунка более открыто и искренне передает смысл изображенного, чем вербальный язык. Изображение на рисунке себя непропорционально маленького, неподвижного или отсутствие «Образа „Я"» свидетельствует о переживании ребенком чувства неполноценности в семье, его депрессивности.

Общая деятельность всех членов семьи обычно характеризует хорошую, благоприятную семейную ситуацию. Лишь 8,5% исследуемых детей в своих рисунках отображает такой характер взаимоотношений в семье. Большинство учащихся в общей деятельности соединяет лишь несколько членов семьи или вообще их автономизирует. По данным анализа рисунков, враждебность в семейных взаимоотношениях ни один ребенок не отмечает.

206

В полных семьях ребенок акцентирует внимание на членах семьи, редко изображая внешний мир предметов. Мир не обозначен как отчужденный, происходит взаимопроникновение мира семьи и внешнего мира, семья входит в него как элемент всей системы. Это не просто внешний мир, «мир вне нас», но и «мир с нами», «мир для нас».

Проведенное исследование показало своеобразие рисунков детей из неполных семей.

Дети из неполной семьи стремятся заполнить поле рисунка, тем самым заполняя вакуум в своем семейном окружении. Дополнительные элементы присутствуют почти всегда, при этом они несут более абстрактный характер. Происходит разделение внутреннего мира семьи и внешнего, «другого» мира, который далек и отчужден. Проявляющаяся тенденция к дистантности, изоляции может быть основой формирования проблем взаимоотношений во взрослом мире.

Анализ исследования рисунков семьи свидетельствует о том, что в большинстве семей (83%) характер взаимоотношений вызывает у детей тревожность и конфликтность с членами семьи. Родители не способны справляться с возрастными проблемами психического и личностного развития детей. Они настойчиво стремятся «создать» идеальный образ ребенка, проявляя при этом излишнюю требовательность и нетерпимость, завышенный уровень притязаний в отношении возможностей детей. В семьях отмечается родительская и, что особенно страшно, материнская грубость, командный, агрессивный стиль взаимоотношений с собственными детьми.

Таким образом, причины нарушений в поведении и развитии обследуемых нами детей во многом определены особенностями отношений к ребенку в семье и стилю их воспитания. Главная функция семьи заключается в том, чтобы

207

в социальной адаптации умственно отсталого ребенка исходить из его возможностей. Родители такого ребенка должны научиться регулировать степень психологической нагрузки, которая не должна превышать его возможностей. Незнание или нежелание родителей знать основные закономерности психического развития своих детей приводит к нарушению социализации, дискомфорту психического состояния ребенка, пагубно влияет на его эмоционально-личностное развитие.