- •Вопросы для подготовки к экзамену

- •Виды хеморецепторов

- •Симпатический и парасимпатический отделы и их различия

- •Функции

- •Функции

- •Функции ретикулярной формации

- •Основные ритмы на ээг

- •Альфа-ритм

- •Бета-ритм

- •Дельта-ритм

- •Тета-ритм

- •Симпатическую

- •Парасимпатическую

- •Метасимпатическую

- •Стволовые центры

- •Гипоталамические центры

- •Общие свойства нервных центров

- •I. По характеру психической активности:

- •По характеру целесообразности деятельности:

- •III. По использованию дополнительных средств:

- •IV. По продолжительности сохранения материала:

- •V. По участию наследственных механизмов:

- •Внешний и внутренний гемостаз

- •Регуляция деятельности дыхательного центра

- •Выделение слюны по механизму условного рефлекса

I. По характеру психической активности:

1) Двигательная (моторная) память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости воспроизведения с достаточной точностью многообразных, сложных движений. Она участвует в формировании двигательных, в частности трудовых и спортивных умениях и навыков. Совершенствование ручных движений человека напрямую связано с этим видом памяти.

2) Эмоциональная память - это память на чувства и переживания. Особенно она проявляется в человеческих отношениях. На эмоц. памяти непосредственно основана прочность запоминания материала: то, что у человека вызывает эмоц. переживания, запоминается им без особого труда и на более длительный срок.

3) Образная память (зрительная, слуховая, осязательная, обонятельная и т.д.)

4) Словесно-логическая память тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Человек, обладающий ею, быстро и точно может запомнить смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства , смысл читаемого текста и т.п.

По характеру целесообразности деятельности:

1) непроизвольная память (запечатление идет без участия воли, постановки целей, задач);

2) произвольная память (ставятся цель, задачи); здесь она часто отождествляется с мнемической деятельностью.

III. По использованию дополнительных средств:

1) опосредованная память ( мнемическая деятельность опирается на использование конкретных средств);

2) непосредственная, или механическая, память ( путем многократных повторений).

IV. По продолжительности сохранения материала:

мгновенная память (иконическая): представляет собой непосредственное отражение образа информации, воспринятого органами чувств. Ее длительность от 0.1 до 0.5 с.

кратковременная память. Любая информация вначале попадает в кратковременную память, которая обеспечивает запоминание однократно предъявленной информации на короткое время (5-7 мин), после чего информация может забыться полностью либо перейти в долговременную память, но при условии 1-2-кратного повторения информации. Кратковременная память (КП) ограничена по объему, при однократном предъявлении в КП помещается в среднем 7 + 2. Это магическая формула памяти человека, т.е. в среднем с одного раза человек может запомнить от 5 до 9 слов, цифр, чисел, фигур, картинок, кусков информации.

долговременная память обеспечивает длительное сохранение информации: бывает двух типов: 1) ДП с сознательным доступом (т.е. человек может по своей воле извлечь, вспомнить нужную информацию); 2) ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, а лишь при гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней доступ и актуализировать во всех деталях образы, переживания, картины всей жизни человека).

оперативная память. Вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения определенной деятельности, обслуживающий эту деятельность благодаря сохранению информации, поступающей как из КП, так и из ДП, необходимой для выполнения текущей деятельности.

V. По участию наследственных механизмов:

1) генотипическая память (наследственная, видовая) : информация хранится в генотипе, передается и воспроизводится по наследству. Основным биологическим механизмом запоминания информации в такой памяти являются по-видимому, мутации и связанные с ними изменения генных структур.

2) фенотипическая память (индивидуальная)

3) импринтинг (этот термин ввел этолог Лоренц) - способность новорожденных в первые часы и дни жизни рецепторно фиксировать и запоминать подвижные предметы, находящиеся в непосредственной близости. Впоследствии эти предметы вызывают на себя устойчивую ориентировку животного. Импритинг имеет огромное приспособительное биологическое значение благодаря установлению экстренной связи детеныша с родителем.

Теория механизма иконической памяти.

Мгновенная (иконическая) память заключается в образовании мгновенного следа действующего стимула. Этот отпечаток внешнего стимула, отличается высокой информативностыо, полнотой признаков, свойств (отсюда и название «иконическая память», т.е. четко проработанное в деталях отражение) действующего сигнала, но и высокой скоростью угасания; (хранится не более 100–150 мс, если не подкрепляется, не усиливается повторным или продолжающимся стимулом).

Циркуляция возбуждения по цепочке нейронов (1-4) и по одному (3, 5) нейрону; РП — рецептивное поле.

Этот вид памяти формируется на базе следовых явлений рецепторного потенциала. Продолжительность и выраженность этих следовых потенциалов определяется как силой действующего стимула, так и функциональным состоянием, чувствительностью и лабильностью воспринимающих мембран рецепторных структур. Стирание следа памяти происходит за 100–150 мс.

Биологическое значение иконической памяти заключается в обеспечении анализаторных структур мозга возможностью выделения отдельных признаков и свойств сенсорного сигнала, распознавания образа.

Теория механизма краткосрочной памяти.

Иконическая память при достаточной силе раздражителя переходит в категорию краткосрочной (кратковременной) памяти. Кратковременная память — оперативная память обеспечивает выполнение текущих поведенческих и мыслительных операций. В ее основе лежит повторная многократная циркуляция возбуждения по круговым замкнутым цепям нервных клеток (рис.). Кольцевые структуры могут быть образованы и в пределах одного и того же нейрона путем возвратных сигналов, образуемых концевыми (или боковыми, латеральными) разветвлениями аксонного отростка на дендритах этого же нейрона (И.С.Беритов). В результате многократного прохождения импульсов по этим путям постепенно образуются стойкие изменения, закладывающие основу последующего формирования долгосрочной памяти. В этих кольцевых структурах могут участвовать не только возбуждающие, но и тормозящие нейроны. Продолжительность кратковременной памяти составляет от нескольких секунд (оперативная память) до 45–60 минуты после непосредственного действия соответствующего сообщения, явления, предмета. Реверберационная гипотеза природы кратковременной памяти допускает наличие замкнутых кругов циркуляции возбуждения как внутри коры большого мозга, так и между корой и подкорковыми образованиями (в частности, таламокортикальные нервные круги).

Участие структур гиппокампа и лимбической системы мозга в краткосрочной памяти связано с реализацией этими нервными образованиями функции различения новизны сигналов и считывания поступающей афферентной информации на входе бодрствующего мозга (О.С.Виноградова). Краткосрочная память не требует и реально не связана с химическими и структурными изменениями в нейронах и синапсах, так как для соответствующих изменений в синтезе матричных (информационных) РНК требуется большее время.

Теории механизмов долгосрочной памяти.

Превращение краткосрочной памяти в долговременную (консолидация памяти) обусловлено наступлением стойких изменений синаптической проводимости как результат повторного возбуждения нервных клеток (обучающиеся популяции, ансамбли нейронов по Хеббу). Долгосрочная память (консолидация памяти) обусловлена химическими и структурными изменениями в соответствующих нервных образованиях. В основе консолидации памяти много факторов, приводящих к облегчению передачи импульсов по синаптическим структурам (усиленное функционирование определенных синапсов, повышение их проводимости для адекватных импульсных потоков). Одним из таких факторов может служить феномен посттетанической потенциации, которая достаточно долго (десятки минут) повышает, например, проводимость мотонейронов спинного мозга. Это означает, что физико-химические изменения постсинаптических мембран, могут служить основой для образования следов памяти, в результате изменении белкового субстрата нервной клетки

В механизмах консолидации памяти имеют значение изменения, наблюдающиеся в медиаторных механизмах, например взаимодействие ацетилхолина с рецепторными белками постсинаптической мембраны и ионами (Na+, K+, Са2+). Динамика трансмембранных токов этих ионов делает мембрану более чувствительной к действию медиаторов. Установлено, что процесс обучения сопровождается повышением активности фермента холинэстеразы, разрушающей ацетилхолин, а вещества, подавляющие действие холинэстеразы, вызывают существенные нарушения памяти.

Физиологический сон, его роль в жизнедеятельности человека. Теории сна. Структура (фазы) физиологического сна. ЭЭГ-корреляты фаз сна.

Сон - физиологическое состояние, которое характеризуется прежде всего с потерей активных психических связей субъекта с окружающим его миром. Сон является жизненно необходимым для высших животных и человека. Треть жизни человека проходит в состоянии периодически наступающего сна.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СНА. Длительное время считали, что сон представляет собой отдых, необходимый для восстановления энергии клеток мозга после активного бодрствования. Однако, в последнее время биологическое значение сна рассматривается значительно шире. Во-первых, оказалось, что активность мозга во время сна часто выше, чем во время бодрствования. Было установлено, что активность нейронов ряда структур мозга во время сна существенно возрастает. Кроме того, во сне наблюдается активация ряда вегетативных функций. Все это позволило рассматривать сон как активный физиологический процесс, активное состояние жизнедеятельности.

Теории сна.

Химическая теория.По этой теории, во время бодрствования в клетках тела накапливаются легко окисляющиеся продукты, в результате возникает дефицит кислорода, и человек засыпает. По словам психиатра Э. Клапареда, мы засыпаем не от того что отравлены или устали, а чтобы не отравиться и не устать.

Усыпляющее действие имеет яд гипнотоксин, он находится в крови, спинномозговой жидкости или экстракте вещества головного мозга, именно из-за него происходит засыпание, однако, в чистом виде выделить гипнотоксин не удалось.

Более того, этой теории противоречат наблюдения П.К. Анохина над двумя парами сиамских близнецов с общей системой кровообращения — он очень часто наблюдал, что одна голова спит, в то время как другая бодрствует. Если сон вызывается веществами, переносимыми с кровью, то близнецы должны засыпать одновременно.

Сон как торможение.По Павлову, сон и внутреннее торможение по своей физико-химической природе являются единым процессом. Различие лишь в том, что внутреннее торможение у бодрствующего человека охватывает отдельные группы клеток, в то время как при развитии сна торможение широко распределяется по коре больших полушарий и на нижележащие отделы мозга. Сон, развивающийся под влиянием тормозных условных раздражителей называется активным, а пассивный сон – это возникающий в случае прекращения или резкого ограничения притока афферентных импульсов в кору больших полушарий.

Энергетические, или компенсаторно-восстановительные.Во время сна происходит восстановление энергии, затраченной во время бодрствования. Особая роль отводится дельта-сну, увеличение продолжительности которого следует за физическим и умственным напряжением. Любая нагрузка компенсируется увеличением доли дельта-сна. Именно на стадии дельта-сна происходит секреция нейрогормонов, обладающих анаболическим действием. Особое значение отдается гипоталамусу и ретикулярной формации.

Информационные теории утверждают, что сон это результат уменьшения сенсорного потока к ретикулярной формации, что влечет за собой включение тормозных структур. Высказывалась и такая точка зрения, что нуждаются в отдыхе психические функции: восприятие, сознание, память. Воспринимаемая информация может «переполнить» мозг. Сон прерывается, когда информация записана, и организм готов к новым впечатлениям.

По мнению известного психоневролога А.М. Вейна, информационная теория не противоречит энергетической концепции восстановления, ибо переработка информации во сне не подменяет собой переработку во время бодрствования, а дополняет ее.

К психодинамическим теориям(считают, что кора мозга оказывает тормозное влияние на себя и на подкорковые структуры) можно отнести гомеостатическую теорию сна. Под гомеостазом в этом случае понимается весь комплекс процессов и состояний, на котором основана оптимальная работа мозга

Структура (фазы) физиологического сна. ЭЭГ-корреляты фаз сна.

Первая стадия(10-15 мин )является переходной от состояния бодрствования ко сну, что сопровождается уменьшением альфа-активности и появлением низкоамплитудных медленных тета- и дельта-волн. В поведении эта стадия соответствует периоду дремоты с полусонными мечтаниями, она может быть связана с рождением интуитивных идей, способствующих успешности решения той или иной проблемы.

Вторая стадиязанимает чуть меньше половины всего времени ночного сна. Эта стадия получила название стадии «сонных веретен», т.к. наиболее яркой ее чертой является наличие в ЭЭГ веретенообразной ритмической активности с частотой колебания 12-16 Гц. Длительность этих «веретен» составляет от 0,2 до 0,5 секунд. Это стадия засыпания (поверхностный сон),происходит отключение сознания.

Третья стадияхарактеризуется всеми чертами второй стадии, к которым добавляется наличие в ЭЭГ медленных дельта колебаний с частотой 2 Гц и менее, занимающих от 20 до 50% эпохи записи. Этот переходный период длится всего несколько минут.Стадия имеет название медленный сон 1.

Четвертая стадия(медленный сон 2)характеризуется преобладанием в ЭЭГ медленных дельта колебаний с частотой 2 Гц и менее, занимающих более 50% эпохи записи ночного сна. Третья и четвертые стадии обычно объединяют под названием дельта-сна. В этой стадии разбудить человека достаточно трудно. Именно в это время возникают около 80% сновидений, и именно в этой стадии возможны приступы лунатизма и ночные кошмары, однако человек почти ничего из этого не помнит. Первые четыре стадии сна в норме занимают 75-80% всего периода сна.

Пятая стадия сна имеет ряд названий: стадия «быстрых движений глаз», «быстрый сон», «парадоксальный сон». Во время этой стадии человек находится в полной неподвижности вследствие резкого падения мышечного тонуса, и лишь глазные яблоки под сомкнутыми веками совершают быстрые движения с частотой 60-70 раз в секунду. Количество таких движений может колебаться от 5 до 50.На этой стадии сна электроэнцефалограмма приобретает признаки, характерные для состояния бодрствования (в спектре преобладают низкоамплитудные высокочастотные составляющие). Название «парадоксальная» возникло из-за видимого несоответствия между состоянием тела (полный покой) и активностью мозга. Если в это время разбудить спящего, то приблизительно в 90% случаев можно услышать рассказ о ярком сновидении, причем точность деталей будет существенно выше, чем при пробуждении из медленного сна.

Мотивации, их роль в жизнедеятельности человека. Виды мотиваций, их характеристика.

Мотивация /побуждение, влечение/–это форма проявления потребности, которая возникает при необходимости удовлетворения данной потребности, Побуждение к целенаправленной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей

Это состояние характеризуется избирательным возбуждением мозговых структур, Каждая мотивация субъективно переживается, т.е. сопровождается специфической, эмоциональной реакцией. Субъективные переживания, сопровождающие мотивацию, имеют важный информационный смысл и позволяют быстро и надежно определить биологическую и социальную целесообразность удовлетворения той или иной потребности, а так же являются мощным стимулом/при целесообразности/ для формирования целенаправленной деятельности. Целенаправленная деятельность проявляется как в простых реакциях/рефлексы/, так и в более сложных/инстинкты/, является стержнем поведенческих реакций, обеспечивающих удовлетворение мотивации.

Виды мотиваций, их характеристика.

1. Внешняя мотивация - обусловленная внешними обстоятельствами. Часто внешние мотивы называют стимулами, т.к. их целью является стимулирование определенных действий или определенного поведения субъекта.

2. Внутренняя мотивация - связанная не с внешними обстоятельствами, а возникшая внутри самого человека.

3. Положительная мотивация - основанная на положительных стимулах, часто ее называют стимулированием, т.е. создание положительных стимулов для достижения определенных целей, таких как повышение производительности, повышение эффективности, повышение объемов продаж, реализация остатков и т.д.

4. Отрицательная - основанная на отрицательных стимулах. В случае действия негативной мотивации человека побуждают к деятельности страх перед возможными неприятностями или наказанием и стремление их избежать.

5. Устойчивая мотивация - которая основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления.

6. Неустойчивая - которая постоянно требует дополнительное подкрепление.

Мотивация бывает приобретена извне (от окружающих) и изнутри (от самого себя).

Второстепенные виды

Кроме основных видов мотивации существуют еще и дополнительные ее виды:

Индивидуальная мотивация действует в пользу саморегуляции (утоления голода или жажды, избегание переохлаждения и другого);

К групповой мотивации относится забота о продолжении рода, определение своего места в социуме;

К познавательной мотивации – действия, ведущие к познанию чего-то нового;

Самоутверждение – действия для получения статуса в социуме или уважения окружающих к себе;

Идентификация – желание походить на того, кто считается идеалом для человека;

Жажда власти – действия человека в отношении окружающих, стремление руководить их деятельностью;

Саморазвитие – действия, обеспечивающие личностный рост, с последующей реализацией своих возможностей;

Социальные мотивы – обязанности и ответственность перед обществом;

Мотив присоединения – желание налаживать контакт с окружающими для дальнейшего общения.

Эмоции, их роль в жизнедеятельности человека. Виды эмоций, их характеристика.

Эмоции — рефлекторные реакции организма на внешние и внутренние раздражения, характеризующиеся ярко выраженной субъективной окраской и включающие практически все виды чувствительности.

Эмоции не имеют биологической и физиологической ценности, если организм располагает достаточной информацией для удовлетворения своих желаний, основных своих потребностей.

Эмоциональное возбуждение как результат определенной мотивационной деятельности теснейшим образом связано с удовлетворением потребностей человека. Мотивационное возбуждение, ассоциируемое с разными эмоциональными состояниями, мобилизует организм к быстрому и оптимальному удовлетворению потребности. Удовлетворенная потребность реализуется в положительной эмоции, которая и выступает в качестве подкрепляющего фактора. Положительные эмоции, закрепляясь в памяти, выполняют важную роль в механизмах формирования целенаправленной деятельности организма.

Виды эмоций, их характеристика.

1. стенические (те, что активизируют организм) и астенические (те, что расслабляют, подавляют организм).

2. простейшая форма эмоций - эмоциональный тон ощущений (непосредственные переживания, сопровождающие отдельные, жизненно важные воздействия и побуждающие субъекта к их сохранению или устранению),

3. настроения (слабовыраженные эмоциональные переживания, отличающиеся незначительной длительностью и слабымосознаванием причин и факторов, их вызывающих, настроение не предметно, а личностно, оно не специальное переживание, приуроченное к какому-то частному событию, а разлитое общее состояние),

4. аффекты (переживания большой силы, с коротким периодом протекания, характеризующиеся значительными изменениями в сознании и нарушениями волевого контроля), страсти (сильное, абсолютно доминирующее).

Аффекты - быстрые и бурные процессы. Они характеризуются изменением сознания, нарушением контроля за действиями, потерей самообладания. Это вспышка, она всегда сдвинута к концу деятельности (это ответ на то, что уже произошло). Аффект возникает, когда человек не справляется с ситуацией.

Следует отметить, что неоднократно предпринимались попытки выделить основные, «фундаментальные» эмоции. В частности, принято выделять следующие эмоции:

Радость

Удивление

Страдание

Гнев

Отвращение

Презрение

Страх

Стыд.

Следует отметить, что эмоциональные переживания носят неоднозначный характер. Один и тот же объект может вызывать несогласованные, противоречивые эмоциональные отношения. Это явление получило название амбивалентность(двойственность) чувств.

Вопросы из программы весеннего семестра

Объем, свойства и состав крови. Гематокритное число. Основные функции крови.

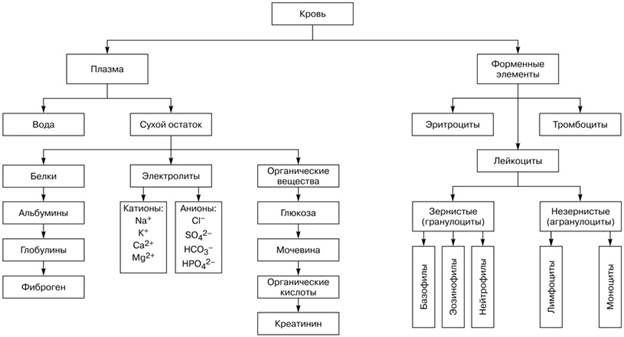

Кровь — это жидкая соединительная ткань, которая состоит из жидкой части -плазмы и взвешенных в ней клеток -форменных элементов: эритроцитов (красных клеток крови),лейкоцитов (белых клеток крови), тромбоцитов (кровяных пластинок).

В среднем количество крови составляет около 7% от веса, если ваш вес составляет 60 кг, объем крови будет равен 4,2 литра, 5-ти литровый объем циркулирует в теле человека, весящего 71,5 кг

Система крови представляет собой одну из систем жизнеобеспечения организма и выполняет множество функций:

транспортная - циркулируя по сосудам, кровь осуществляет транспортную функцию, которая определяет ряд других;

дыхательная — связывание и перенос кислорода и углекислого газа;

трофическая (питательная) - кровь обеспечивает все клетки организма питательными веществами: глюкозой, аминокислотами, жирами, витаминами, минеральными веществами, водой;

экскреторная (выделительная) - кровь уносит из тканей «шлаки» — конечные продукты метаболизма: мочевину, мочевую кислоту и другие вещества, удаляемые из организма органами выделения;

терморегуляторная — кровь охлаждает энергоемкие органы и согревает органы, теряющие тепло. В организме имеются механизмы, которые обеспечивают быстрое сужение сосудов кожи при понижении температуры окружающего воздуха и расширение сосудов при повышении. Это приводит к уменьшению или увеличению потери тепла, так как плазма состоит на 90-92% из воды и обладает вследствие этого высокой теплопроводностью и удельной теплоемкостью;

гомеостатическая - кровь поддерживает стабильность ряда констант гомеостаза — рН, осмотического давления и др.;

обеспечение водно-солевого обмена между кровью и тканями — в артериальной части капилляров жидкость и соли поступают в ткани, а в венозной части капилляров возвращаются в кровь;

защитная - кровь является важнейшим фактором иммунитета, т.е. защиты организма от живых тел и генетически чужеродных веществ. Это определяется фагоцитарной активностью лейкоцитов (клеточный иммунитет) и наличием в крови антител, обезвреживающих микробы и их яды (гуморальный иммунитет);

гуморальная регуляция - благодаря своей транспортной функции кровь обеспечивает химическое взаимодействие между всеми частями организма, т.е. гуморальную регуляцию. Кровь переносит гормоны и другие биологически активные вещества от клеток, где они образуются, к другим клеткам;

осуществление креаторных связей. Макромолекулы, переносимые плазмой и форменными элементами крови, осуществляют межклеточную передачу информации, обеспечивающую регуляцию внутриклеточных процессов синтеза белков, сохранение степени дифференцированности клеток, восстановление и поддержание структуры тканей.

Гематокритное число.

Показатель гематокрита — часть объема крови, приходящаяся на долю форменных элементов (прежде всего, эритроцитов). В норме показатель гематокрита циркулирующей крови взрослого человека составляет в среднем 40-45% (у мужчин — 40-49%, у женщин — 36-42%). У новорожденных он приблизительно на 10% выше, а у маленьких детей — примерно на столько же ниже, чем у взрослого человека.

Объем, состав и свойства плазмы крови. Белки плазмы крови, их функции.

Объем плазмы = 55-60% от общего объема крови Состав плазмы крови: ПК содержит 90-92% Н2О и 8-10% сухого вещества (главным образом, белков и солей). В ПК находится ряд белков, отличающихся по своим свойствам и функциональному значению: - альбумины(прибл. 4,5%) - глобулины (2-3%) - фибриноген (0,2-0,4%). Общее количество белков (7-8%) Остальная часть плотного остатка ПК приходится на долю других органических соединений (глюкоза, АК и др.) и минеральных солей. В ПК также находятся небелковые азотсодержащие соединения (АК и полипептиды), всасываемые в ЖКТ и используемые клетками для синтеза белков. Наряду с ними в ПК также находятся продукты распада белков и НК( мочевая кислота, мочевина, креатин(ин)), подлежащие выведению из организма. Свойства ПК: - относительная плотность ПК в основном определяется концентрацией белков и составляет=1,029-1,032 - вязкость ПК не превышает 1,8-2,2. При обильном белковом питании вязкость ПК, а => и крови, может увеличиваться - Р(онк) - при снижении концентрации белка в плазме развиваются отеки, т.к. Н2О перестает удерживаться в сосудистом русле и переходит в ткани) - Белки ПК играют роль буфера, т.к. обладают амфотерными свойствами: в кислой среде ведут себя как основания, а в основной - как кислоты) Общие функции белков ПК: - обеспечение вязкости крови (но в меньшей степени, чем эритроциты) - обеспечение Р(онк) - поддержание оптимального состава и объема внеклеточной жидкости - транспортная - транспорт жиров, гормонов, металлов - обеспечение буферных свойств (для регуляции рН крови) - нутритивная (или питательная) - гемостатическая (антикоагуляция, сверт.) - иммунологическая (гамма-глоб) =>формир.иммуноглобул. - ферментативная = метаболическая Функции(специфические): 1)Альбумины (38-50 ммоль\л) - образуются в печени и костном мозге, играют роль в создании Р(онк), транспорте ионов Са2+, ЖК и др.мин.в-в 2)Глобулины (20-30 ммоль\л): - а1-глобулины (1,4-3,0) - транспорт липидов, тироксина, гормонов коры надпочечников, ингибитор трипсина и хемотрипсина - а2-глобулины (5,6-9,0) - ингибитор плазмина, связ.свободный Hb - b-глобулины (5,4-9,0) - транспорт липидов, железа; явл. белками системы комплемента - гамма-глобулины (9,0-14,5) - антитела. Распознают проникновение антигена нейтрализуют. Образуют преципитаты (осаждение).

Постоянство рН крови. Буферные системы крови, принципы осуществления их функций.

Концентрация водородных ионов – рН существенно влияет на ферментативную деятельность, на физико-химическую свойства биомолекул и надмолекулярных структур. Норма рН: внутри клетки – рН=7,0 или 100 нмоль/л, внеклеточная жидкость – рН 7,4, или 40 нмоль/л, артериальная кровь – рН 7,4, или 40 нмоль/л, венозная кровь – рН 7,35, или 44 нмоль/л. Крайние пределы колебаний рН крови, совместимые с жизнью, - 7,0-7,8, или от 16 до 100 нмоль/л.

Буферные системы крови:

1. Гемоглобиновый буфер находится в эритроцитах.

Поддержание оптимального кислотно-основного состояния крови. Восстановленный гемоглобин – HHb, HHb+КОН=КНb+H2O; KHb+KCl=HHb+KCl.

Представлен системой "дезоксигемоглобин-оксигемоглобин". При накоплении в эритроцитах избытка водородных ионов дезоксигемоглобин, теряя ион калия, присоединяет к себе ион водорода (связывает ионы водорода). Этот процесс происходит в период прохождения эритроцита по тканевым капиллярам, благодаря чему не возникает закисления среды, несмотря на поступление в кровь большого количества угольной кислоты. В легочных капиллярах в результате повышения парциального напряжения кислорода гемоглобин присоединяет кислород, отдавая ионы водорода, которые используются для образования угольной кислоты и в дальнейшем выделяется через легкие.

2. Карбонатный буфер.

H2CO3+KOH=KHCO3+H2O; KHCO3+HCl=H2CO3+KCl; H2CO3=H2O+CO2. Емкость буфера пост. За счет частоты дыхания.

Представлен бикарбонатом (гидрокарбонатом) натрия и угольной кислотой (NaHCO3/H2CO3)/ В норме соотношение этих компонентов должно быть 20:1, а уровень бикарбонатов – в пределах 24 ммоль/л. При появлении в крови избытка ионов водорода в реакцию вступает бикарбонат натрия, в результате чего образуется нейтральная соль и угольная кислота, происходит замена сильной кислоты (хорошо диссоциирующей на анион и ионы водорода) на более слабую кислоту (она слабее диссоциирует на анион и ион водорода), какой является угольная кислота. Избыток угольной кислоты выделяется легкими. При появлении в крови избытка щелочи или щелочного продукта в реакцию вступает второй компонент бикарбонатного буфера – угольная кислота, в результате чего образуется бикарбонат натрия и вода. Избыток бикарбоната натрия удаляется через почки. Таким образом, благодаря легким и почкам соотношение между бикарбонатом и угольной кислотой поддерживается на постоянном уровне, равном 20:1.

3. Фосфатный буфер.

KH2PO4+KOH=K2HPO4+H2O; K2HPO4+HCl=KH2PO4+KCl.

Представлен солями фосфорной кислоты, двух- и однозамещенным натрием (Na2HPO4 и NaH2PO4) в соотношении 4:1. При появлении в среде кислого продукта образуется однозамещенный фосфат NaH2PO4 – менее кислый продукт, а при защелачивании образуется двузамещенный фосфат Na2HPO4. Избыток каждого компонента фосфатного буфера выводится с мочой.

4. Белковый буфер.

Функциональная система поддержания рН: ЦНС (гипоталамус, дыхательный центр) – поведение: внешнее дыхание; функции почек, функции ЖКТ, рег. Метаболизма – результат: 7,4 – хеморецепторы.

За счет наличия в составе белков плазмы щелочных и кислых аминокислот белок связывает свободные ионы водорода, т.е. препятствует закислению среды; одновременно он способен сохранить рН среды при ее защелачивании.

Поддержание рН крови является важнейшей физиологической задачей – если бы не существовало механизма поддержания рН, то огромное количество кислых продуктов, образующихся в результате метаболических процессов вызывало бы закисление (ацидоз). Можно выделить 4 основных механизма поддержания КЩР (кислотно-щелочного равновесия): буферирование; удаление углекислого газа при внешнем дыхании; регуляция реабсорбции бикарбонатов в почках; удаление нелетучих кислот с мочой (регуляция секреции и связывания ионов водорода в почках).

Дыхательный (респираторный) механизм регуляции, деятельность почек; ацидоз <= 7,4 <= алкалоз; респираторный ацидоз <= 7,4 => респираторный алкалоз (почки); почки ацидоз <= 7,4 => почки алкалоз (респират.)

Количество и функции и эритроцитов. Количество и функции гемоглобина, его соединения. Цветовой показатель.

Эритроциты количество у Ж – 3,7 – 4,7 *10 л, у М – 4,5 – 5,5 *10(12) л. Количественные изменения могут носить физиологический, компенсаторный или патологический характер и проявляются в виде увеличения (эритроцитоз) или уменьшения (эритропения) количества эритроцитов в периферической крови. Перераспределительный (относительный) эритроцитоз наблюдается при эмоциональном возбуждении, мышечной нагрузке, болевом раздражении, по механизму условного рефлекса, что происходит в следствие выброса крови из депо.

Различают нормоциты, микроциты и макроциты. Около 85 % составляют дискоциты. В струкуре эритроцита выделяют строму, которая состоит из остова клетки, и мембрану. Помимо белка спектрина в мембране и цитоскелете обнаружены рецепторные белки – гликопротеины, каталитические белки – ферменты, играющие роль в транспорте ионов и образующие каналы в мембране. Мембрана плохо проницаема для K и Na, легко для O2, CO2. H. OH.

Функции эритроцитов:

Транспорт О2 и СО2, а также аминокислот, пептидов, нуклеотидов к различным тканям и органам

Детоксицирующая функция – обусловленная способностью адсорбировать, а затем инактивировать токсические продукты

Участие в стабилизации кислотно – основного равновесия организма за счет гемоглобина

Участие в процессах свертывания крови и фибринолиза за счет адсорбации на мембране разнообразных ферментов этих систем

Участие в иммунных реакциях организма, что обусловлено в мембране комплекса специфических полисахаридных – аминокислотных соединений, обладающих свойствами антигенов.

Гемоглобин относится к числу важнейших дыхательных белков, принимающих участие в переносе кислорода от легких к тканям. Он является основным компонентом эритроцитов крови, в каждом из них содержится примерно 280 млн молекул гемоглобина. У мужчин в норме содержание гемоглобина примерно 130–160 г/л, а у женщин – 120–140 г/л.

Гемоглобин является сложным белком, который относится к классу хромопротеинов и состоит из двух компонентов:

железосодержащего гема – 4 %;

белка глобина – 96 %.

Гем является комплексным соединением порфирина с железом. Это соединение довольно неустойчивое и легко превращается либо в гематин, либо в гемин. Строение гема идентично для гемоглобина всех видов животных. Отличия связаны со свойствами белкового компонента, который представлен двумя парами полипептидных цепей. Различают HbA, HbF, HbP формы гемоглобина.

В крови взрослого человека содержится до 95–98 % гемоглобина HbA. Его молекула включает в себя 2 α– и 2 β-полипептидные цепи. HbF в норме встречается только у новорожденных. Кроме нормальных типов гемоглобина, существуют и аномальные, которые вырабатываются под влиянием генных мутаций на уровне структурных и регуляторных генов.

Выделяют четыре формы гемоглобина:

Оксигемоглобин - содержит двухвалентное железо и способен связывать кислород. Он переносит газ к тканям и органам.

Метгемоглобин - содержит трехвалентное железо, не вступает в обратимую реакцию с кислородом и обеспечивает его транспорт.

Карбоксигемоглобин - образует соединение с угарным газом. Он обладает высоким сродством с окисью углерода, поэтому комплекс распадается медленно. Это обусловливает высокую ядовитость угарного газа.

Миоглобин - по структуре близок к гемоглобину и находится в мышцах, особенно в сердечной. Он связывает кислород, образуя депо, которое используется организмом при снижении кислородной емкости крови. За счет миоглобина происходит обеспечение кислородом работающих мышц.

Гемоглобин выполняет дыхательную и буферную функции. 1 моль гемоглобина способен связать 4 моля кислорода, а 1 г – 1,345 мл газа. Кислородная емкость крови – максимальное количество кислорода, которое может находиться в 100 мл крови. При выполнении дыхательной функции молекула гемоглобина изменяется в размерах. Соотношение между гемоглобином и оксигемоглобином зависит от степени парциального давления в крови. Буферная функция связана с регуляцией pH крови.

Цветово́й показатель кро́ви (цветно́й показа́тель) — параметр исследования красной крови, выражающий относительное содержание гемоглобина в одном эритроците, выраженное во внесистемных единицах. Содержание гемоглобина в норме в одном эритроците колеблется от 27 до 33,3 пикограмм (пг), при этом величина 33,0 пг условно принята за единицу и названа цветовым показателем, значения которого в норме составляют соответственно 0,85 – 1,05. Определение цветового показателя крови имеет значение для проведения дифференциального диагноза при анемиях различной этиологии. По цветовому показателю все анемии можно разделить на нормохромные, гипохромные и гиперхромные. Повышение цветового показателя может указывать на дефицит витамина В12, фолиевой кислоты, полицитемию. Если цветовой показатель ниже нормы, это может быть признаком железодефицитной анемии, анемии при беременности, анемии при отравлении свинцом.

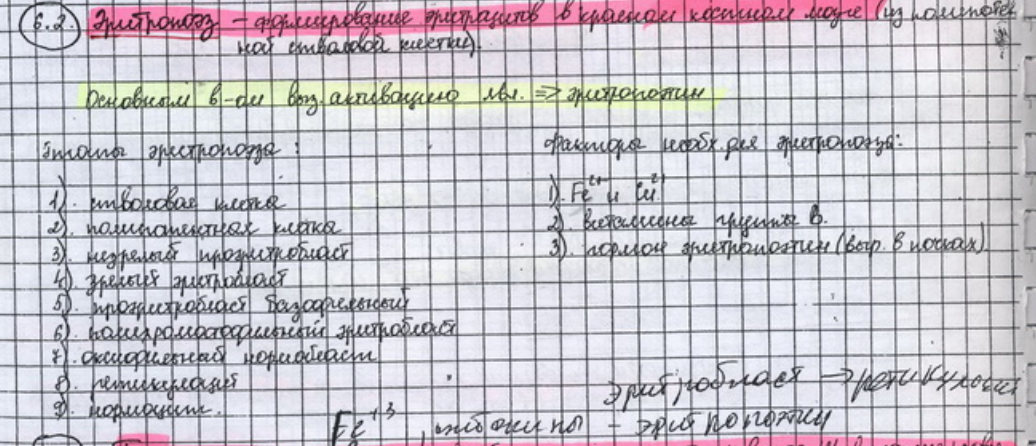

Скорость оседания эритроцитов и факторы, влияющие на нее. Эритропоэз, его регуляция.

Скорость

оседания эритроцитов и факторы, влияющие

на нее. Эритропоэз, его регуляция.

СОЭ

отражает способность эритроцитов

находиться в крови во взвешенном

состоянии. Эта способность обусловлена

отрицательным зарядом мембраны

эритроцитов (дзета-потенциалом или

электрокинетическим потенциалом).

Снижение дзета-потенциала приводит к

склеиванию эритроцитов.

В норме

эритроциты в организме не оседают. Но

с возрастом возможны изменения. Слияние

эритроцитов в капиллярах может привести

к инфаркту или инсульту.

Прежде всего

на СОЭ влияет белковый состав ПК.

АГЛОМЕРИНЫ - белки, повышающие СОЭ, за

счет положительного заряда, притягивающего

друг к другу эритроциты.

СОЭ -показатель,

характеризующий оседание эритроцитов

крови при добавлении антикоагулянта.

В норме эритроциты оседают в лабораторных

условиях. Для определения используется

аппарат Панченкова.

Факторы, влияющие

на СОЭ:

1)повышающие:

а) увеличение

количества белков-агломеринов:

-

глобулинов (при воспалении)

- фибриногена

(при беременности)

- аномальных белков

(при опухоли)

б) уменьшение количества

эритроцитов( у женщин(в основном), также

при большинстве анемий)

в) увеличение

размеров эритроцитов ( при макроцитозе,

синтезе аномального Hb)

2) понижающие:

а)

уменьшение количества белков-агломеринов:

фибриногена (при патологии печени)

б)

увеличение количества эритроцитов (в

основном у новорожденных, а также при

полицитозах)

в) нарушение формы и

уменьшение размеров эритроцитов (при

серповидно-клеточной анемии и

микроцитозе)

Общее количество лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Количественные изменения в лейкоцитарной формуле в процессе постнатального развития (лимфоцитарно-нейтрофильные перекресты).

В норме количество лейкоцитов у взрослых людей колеблется от 4,5 до 8,5 тыс. в 1 мм3, или 4,5—8,5*109/л.

Увеличение числа лейкоцитов носит название лейкоцитоза, уменьшение — лейкопении. Лейкоцитарная формула:

|

|

Гранулоциты |

|

|

Агранулоциты |

|

|

нейтрофилы |

|

базофилы |

эозинофилы |

лимфоциты |

моноциты |

юные |

палочкоядерные |

сегментоядерные |

|

|

|

|

0-1 |

1-4 |

45-65 |

0-1 |

1-4 |

25-40 |

2-8 |

В норме и патологии учитывается не только количество лейкоцитов, но и их процентное соотношение, получившее наименование лейкоцитарной формулы, или лейкограммы.

Увеличение

количества юных и палочкоядерных

нейтрофилов свидетельствует об омоложении

крови и носит название сдвига лейкоцитарной

формулы влево, снижение количества этих

клеток свидетельствует о старении крови

и называется сдвигом лейкоцитарной

формулы вправо. Сдвиг влево часто

наблюдается при лейкозах (белокровие),

инфекционных и воспалительных

заболеваниях.

Характеристика отдельных видов лейкоцитов. Лейкопоэз, его регуляция.

Лейкоциты - это белые клетки крови, которые являются частью иммунной системы организма, защищая его от чужеродных веществ. Функции гранулоцитов: а)нейтрофилы: - фагоцитоз - стимуляция регенерации тканей - транспорт БАВ и антител - регуляция проницаемости гистогематических барьеров б) базофилы: - участие в аллергических реакциях - повышение проницаемости гистогематических барьеров - обеспечение миграции других лейкоцитов (за счет фактора хемотаксиса) в) эозинофилы: - фагоцитоз гельминтов - нейтрализация медиаторов аллергической реакции и подавление их секреции Функции агранулоцитов: а) лимфоциты: - обеспечение клеточного (Т-киллеры) и гуморального (Т-хелперы, Т-супрессоры, В-лимфоциты-плазмоциты) иммунитета - участие в реакции гемопоэза - участие в регуляции хемотаксиса и активности фагоцитов б) моноциты: - фагоцитоз микроорганизмов и старых клеток, противопаразитарная защита - антигенпрезентирующая функция - активация регенерации тканей - участие в противоопухолевой защите - регуляция гемопоэза Лейкопоэз, его регуляция: Стволовая клетка в процессе развития и дифференцировки => КОЕ, дает начало полипотентным КОЕ => обр-ся КОЕ всех лейкоцитов, кроме лимфоцитов. Пре-Т-лимфоцит проходит стадии Т-лимфобласта и Т-пролимфоцита => формируется зрелый Т-лимфоцит. Пре-В-лимфоцит =>В-лимфобласт =>В-пролимфоцит =>зрелый В-лимфоцит Факторы, обеспечивающие лейкопоэз: 1) колониестимулирующий (КСФ) и гемопоэтические факторы (гуморальный ф.) => цитокины поддерживают созревание и дифференцировку различных кроветворных колоний. 2) ИЛ => стимулирует гемопоэз, является фактором роста и развития базофилов(ИЛ-3), эозинофилов(ИЛ-5), Т- и В-лимф.-дифференц.(ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-10)

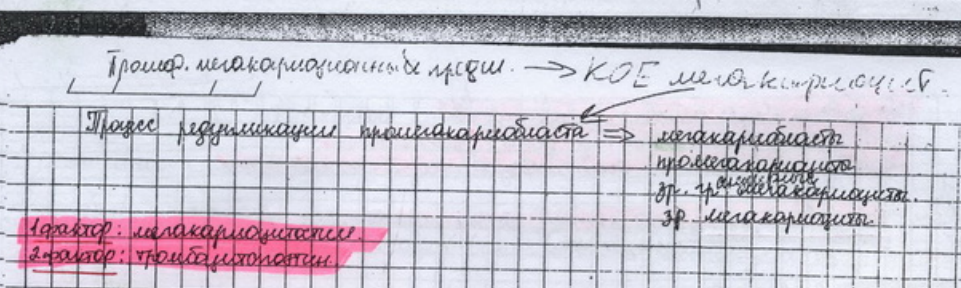

Количество и функции и тромбоцитов. Тромбоцитопоэз, его регуляция.

В норме число тромбоцитов у здорового человека составляет 2—4-1011 /л, или 200—400 тыс. в 1 мкл. Увеличение числа тромбоцитов носит наименование «тромбоцитоз», уменьшение — «тромбоцитопения». В естественных условиях число тромбоцитов подвержено значительным колебаниям (количество их возрастает при болевом раздражении, физической нагрузке, стрессе), но редко выходит за пределы нормы. Как правило, тромбоцитопения является признаком патологии и наблюдается при лучевой болезни, врожденных и приобретенных заболеваниях системы крови. Основное назначение тромбоцитов — участие в процессе гемостаза. Важная роль в этой реакции принадлежит так называемым тромбоцитарным факторам, которые сосредоточены главным образом в гранулах и мембране тромбоцитов. Наиболее важными являются Р3, или частичный (неполный) тромбопластин, Р4, или антигепариновый фактор; Р5, или фибриноген тромбоцитов; АДФ; тромбастенин, вазоконстрикторные факторы — серотонин, адреналин, норадреналин и др..

На поверхности тромбоцитов находятся гликопротеиновые образования, выполняющие функции рецепторов. Часть из них «замаскирована» и экспрессируется после активации тромбоцита стимулирующими агентами — АДФ, адреналином, коллагеном, микрофибриллами и др.

Тромбоциты принимают участие в защите организма от чужеродных агентов. Они обладают фагоцитарной активностью, содержат IgG, являются источником лизоцима и β-лизинов, способных разрушать мембрану некоторых бактерий. Кроме того, в их составе обнаружены пептидные факторы, вызывающие превращение «нулевых» лимфоцитов (0-лимфоциты) в Т- и В-лимфоциты. Эти соединения в процессе активации тромбоцитов выделяются в кровь и при травме сосудов защищают организм от попадания болезнетворных микроорганизмов.

Регуляторами тромбоцитопоэза являются тромбоцитопоэтины кратковременного и длительного действия. Они образуются в костном мозге, селезенке, печени, а также входят в состав мегакариоцитов и тромбоцитов. Тромбоцитопоэтины кратковременного действия усиливают отшнуровку кровяных пластинок от мегакариоцитов и ускоряют их поступление в кровь; тромбоцитопоэтины длительного действия способствуют переходу предшественников гигантских клеток костного мозга в зрелые мегакариоциты. На активность тромбоцитопоэтинов непосредственное влияние оказывают ИЛ-6 и ИЛ-11.

Группы крови по системе АВ0. Группы крови по системе резус (Rh-hr). Правила проведения гемотрансфузии.

Агглютиногены в системе АВ0 и Rh обладают наибольшей антигенностью. Поэтому вызывают выраженный иммунный ответ организма в виде синтеза соответствующих агглютининов. Это приводит к склеиванию эритроцитов и иммунному гемолизу. Как лучше запомнить ГК по системе АВ0 и резус? 2 основных принципа: 1) Название ГК соответствует названию антигена на мембране эритроцитов. Н-р, 1 ГК называется нулевой, поскольку не содержит антигенов А и В на мембране эритроцитов. 2 ГК -А - содержит антиген А 3 ГК - В - содержит антиген В 4 ГК - АВ- содержит антигены А и В Основным антигеном резус-фактора является антиген Д. Если этот антиген находится на мембране эритроцитов, то такая кровь имеет Rh+, если нет - Rh-. 2) В естественных условиях не существует крови с содержанием одноименных антигенов (агглютиногенов) на мембране эритроцитов и антител (агглютининов) в плазме крови, иначе возникает реакция агглютинации с последующим гемолизом эритроцитов.

Группа крови |

1 |

2 |

3 |

4 |

Антигены |

- |

А |

В |

А, В |

Антитела |

α,β |

β |

α |

- |

Антигены системы АВ0 кодируются 3 различными аллелями. Для формирования ГК аллели А и В являются доминантами. Знания ГК обоих родителей позволяют предугадать ГК будущего ребенка. Если кровь у отца будущего ребенка Rh+, а у матери Rh-, то в большинстве случаев плод унаследует Rh+ от отца, и тогда мать и плод будут несовместимы по резус-фактору (резус-конфликтная беременность). Гемотрансфузия — лечебный метод, заключающийся во введении в кровеносное русло больного (реципиента) цельной крови или ее компонентов, заготовленных от донора или от самого реципиента (аутогемотрансфузия), а также крови, излившейся в полости тела при травмах и операциях (реинфузия).

При проведении гемотрансфузии должны быть соблюдены следующие правила:

1. Правила асептики и антисептики.

2. Иметь гарантию, что донорская кровь и ее компоненты получены у человека, не болевшего СПИД-ом, ВИЧ-инфекцией, сифилисом, гепатитом.

3. Определить группу крови реципиента по системе АВО и сверить полученный результат с данными об этом в истории болезни.

4. Определить группу крови донора, а если донорская кровь консервированная сверить полученный результат с данными об этом на этикетке флакона или контейнера.

5. Определить резус-принадлежность крови реципиента и сверить полученный результат с данными об этом в истории болезни.

6. Определить резус-принадлежность крови донора, а если донорская кровь консервированная сверить полученный результат с данными об этом на этикетке флакона или контейнера.

7. Если имеются расхождения между полученными результатами о принадлежности крови реципиента и/или донора, исследование следует повторить.

8. Провести пробы на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента по системе АВО и резус-фактору. Эта проба в клинических условиях выполняется с сывороткой крови реципиента, получаемой путем центрифугирования, и кровью донора. В условиях лабораторного занятия с этой целью используют имеющиеся стандартные сыворотки различных групп крови (в качестве сыворотки крови реципиента) и консервированную донорскую кровь. На предметное стекло, под которое подкладывают белую бумагу, наносят 5 капель сыворотки реципиента, к которой добавляют 1 каплю одногруппной консервированной крови донора и перемешивают их. Затем в течение 5 мин стекло покачивают и наблюдают за реакцией. Отсутствие агглютинации свидетельствует о совместимости крови донора и реципиента по системе АВО. Появление агглютинации указывает на их индивидуальную несовместимость и на недопустимость переливания данной донорской крови.

9. Провести биологическую пробу. Эту пробу проводят следующим образом: струйно переливают 10-15 мл крови (эритроцитарной массы, ее взвеси, плазмы). Затем в течение не менее 3-х мин наблюдают за состоянием больного. При отсутствии клинических проявлений (снижение артериального давления, учащение пульса, дыхания, гиперемии лица и т.д.) струйно вводят вновь 10-15 мл крови и в течение 3 мин наблюдают за больным. Такую процедуру проводят в 3-й раз, после чего принимают решение о возможности переливания данной крови.

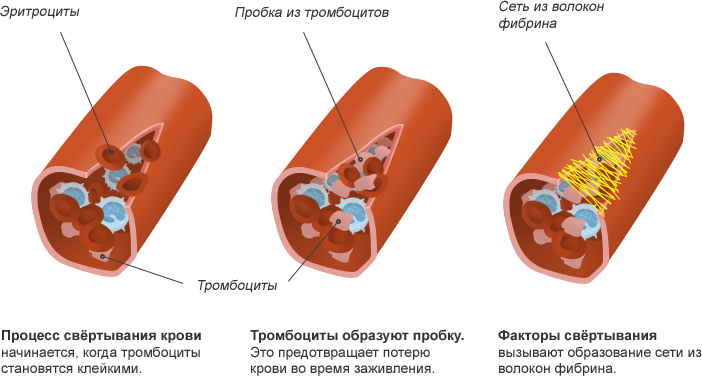

Cистема гемостаза. Стадии гемостаза.

Гемостаз — это сложная биологическая система, которая обеспечивает сохранение жидкого состояния крови в обычных условиях, а при нарушении целостности сосудистого русла останавливает кровотечение.

По современным представлениям, в остановке кровотечения задействовано два механизма:

1) первичный гемостаз (сосудисто-тромбоцитарный), в котором принимают участие стенки сосудов, тромбоциты и отчасти эритроциты;

2) вторичный гемостаз, когда в процесс свертывания крови включаются белки плазмы крови (плазменные факторы свертывания крови).

Следует отметить, что деление гемостаза на клеточные и плазменные является условным, так как в организме эти два звена свертывающей системы крови тесно связаны.

Итак, при повреждении стенки кровеносного сосуда события следуют одно за другим таким образом:

кровеносный сосуд сокращается;

в месте повреждения изменяются свойства сосудистой стенки: она становится липкой;

тромбоциты в большом количестве начинают прилипать к внутренней стенке сосуда, набухая и образуя все более крупные агрегаты (происходит агрегация тромбоцитов, или их склеивание друг с другом);

этап сосудисто-тромбоцитарного гемостаза заканчивается формированием рыхлого тромбоцитарного тромба, и начинается вторичный гемостаз, или собственно свертывание крови;

в процессе свертывания крови, подобно принципу домино, запускается каскад реакций, в результате которых растворенный в плазме белок фибриноген превращается в нерастворимый фибрин, формирующий подобие тонкой сетки;

сеть фибрина захватывает находящиеся рядом лейкоциты и эритроциты, уплотняя сгусток крови. В результате свертывания сгусток крови становится красным и плотным.

Рисунок 1. Процесс свертывания крови

Таким образом, следует разграничивать понятия «гемостаз» (остановка кровотечения) и «свертывание крови» (формирование плотного тромба). Свертывание крови — это, безусловно, самый важный и, без сомнения, наиболее сложный механизм гемостаза.

Врачи могут управлять временем свертывания крови при помощи специальных лекарственных препаратов — антикоагулянтов.

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Характеристика фаз сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, их механизмы.

При повреждении мелких сосудов она происходит за счет первичного или сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Он обусловлен сужением сосудов и закупоркой отверстия склеившимися тромбоцитами. При повреждении этих сосудов происходит прилипание (адгезия) тромбоцитов к краям раны. Из тромбоцитов начинают выделяться АДФ, адреналин и серотонин. Серотонин и адреналин суживают сосуд. Затем АДФ вызывает агрегацию, т.е. склеивание тромбоцитов. Это обратимая агрегация. После, под влиянием тромбина, образующегося в процессе вторичного гемостаза, развивается необратимая агрегация большого количества тромбоцитов. Образуется тромбоцитарный тромб, который уплотняется, т.е. происходит его ретракция. За счет первичного гемостаза кровотечение останавливается в течение 1-3 минут.

Характеристика фаз сосудисто-тромбоцитарного гемостаза

Четыре стадии:

Идет кратковременный спазм в сосудистом русле, который длится около 1 минуты. Диаметр просвета сужается на 30% под действием тромбоксана и серотонина, которые выделяются из активированных тромбоцитов.

Адгезия тромбоцитов – начинается скапливание тромбоцитов возле поврежденного участка, они видоизменяются – меняют форму и формируют отростки, и способны прикрепится к сосудистой стенке.

Агрегация тромбоцитов – процесс склеивания тромбоцитов друг с другом. Формируется неплотный тромб, способный пропускать плазму, как следствие все больше тромбоцитов наслаиваются на новообразованный тромб. Потом он уплотняется и плазма не проходит сквозь плотный сгусток – наступает необратимая агрегация тромбоцитов.

Ретракция тромба – продолжающееся уплотнение тромботического сгустка.

Благодаря этому механизму происходит остановка кровотечения из мелких сосудов с низким артериальным давлением. При травме наблюдается рефлекторный спазм поврежденных кровеносных сосудов, который в дальнейшем поддерживается сосудосуживающими веществами (серотонин, норадреналин, адреналин), освобождающимися из тромбоцитов и поврежденных клеток тканей. Внутренняя стенка сосудов в месте повреждения изменяет свой заряд с отрицательного на положительный. Благодаря способности к адгезии под влиянием фактора Виллебранда, содержащегося в субэндотелии и кровяных пластинках, отрицательно заряженные тромбоциты прилипают к положительно за ряженной раневой поверхности. Практически одновременно происходит агрегация — скучивание и склеивание тромбоцитов с образованием тромбоцитарной пробки, или тромба.

Механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза

Сначала под влиянием АТФ, АДФ и адреналина тромбоцитов и эритроцитов образуется рыхлая тромбоцитарная пробка, через которую проходит плазма (обратимая агрегация). Затем тромбоциты теряют свою структурность и сливаются в однообразную массу, образуя пробку, непроницаемую для плазмы (необратимая агрегация).

Эта реакция протекает под действием тромбина, образующегося в небольших количествах под действием тканевого тромбопластина. Тромбин разрушает мембрану тромбоцитов, что ведет к выходу из них серотонина, гистамина, ферментов, факторов свертывания крови. Пластинчатый фактор 3 дает начало образованию тромбоцитарной протромбиназы, что приводит к образованию на агрегатах тромбоцитов небольшого количества нитей фибрина, среди которых задерживаются эритроциты и лейкоциты. После образования тромбоцитарного тромба происходит его уплотнение и закрепление в поврежденном сосуде за счет ретракции кровяного сгустка. Ретракция осуществляется под влиянием тромбо-стенина тромбоцитов за счет сокращения актин-миозинового комплекса тромбоцитов. Тромбоцитарная пробка образуется в целом в течение 1 — 3 минут с момента повреждения, и кровотечение из мелких сосудов останавливается.

Коагуляционный гемостаз, его фазы. Внешний и внутренний механизмы коагуляционного гемостаза.

Вторичный гемостаз или гемокоагуляция – это ферментативный процесс образования желеобразного сгустка – тромба. Он происходит в результате перехода растворенного в плазме белка фибриногена в нерастворимый фибрин. Образование фибрина осуществляется в несколько этапов и при участии ряда факторов свертывания крови. Они называются прокоагулянтами, так как до кровотечения находятся в неактивной форме. В зависимости от местонахождения факторы свертывания делятся на плазменные, тромбоцитарные, тканевые, эритроцитарные и лейкоцитарные. Основную роль в механизмах тромбообразования играют плазменные и тромбоцитарные факторы.