- •Вопросы для подготовки к экзамену

- •Виды хеморецепторов

- •Симпатический и парасимпатический отделы и их различия

- •Функции

- •Функции

- •Функции ретикулярной формации

- •Основные ритмы на ээг

- •Альфа-ритм

- •Бета-ритм

- •Дельта-ритм

- •Тета-ритм

- •Симпатическую

- •Парасимпатическую

- •Метасимпатическую

- •Стволовые центры

- •Гипоталамические центры

- •Общие свойства нервных центров

- •I. По характеру психической активности:

- •По характеру целесообразности деятельности:

- •III. По использованию дополнительных средств:

- •IV. По продолжительности сохранения материала:

- •V. По участию наследственных механизмов:

- •Внешний и внутренний гемостаз

- •Регуляция деятельности дыхательного центра

- •Выделение слюны по механизму условного рефлекса

Выделение слюны по механизму условного рефлекса

Слюна выделяемая по условно-рефлекторному механизму называется «запальной». Она выделяется на вид, запах, время и другие сигналы (стимулы).

Используются дистантная рецепция:

Обонятельная (хеморецептроры)

Зрительная

Выделение слюны наступает ещё до поступления пищи в рот при действии различных раздражителей, сочетающихся заранее с приемом пищи.

Саливация возможна даже при мысли о приеме пищи («слюнки текут»).

Условные сигналы, эмоции могут затормозить саливацию.

Глотание, его фазы глотания. Продвижение пищевого комка из ротовой полости в желудок.

Глотание — перевод пищевого комка из полости рта в желудок. Человек среднем совершает за сутки 600 глотаний, 200 из которых производятся о время еды. Глотание имеет рефлекторный механизм и возникает в результате раздражения чувствительных окончаний тройничных, гортанных языкоглоточных нервов. По их афферентным волокнам импульсы поступают в продолговатый мозг, в котором расположен центр глотания. От его импульсы по эфферентным двигательным волокнам тройничного, языкоглоточного, подъязычного и блуждающего нервов достигают мышц, обеспечивающих глотание. Доказательством рефлекторного характера глотания служит то, что если выключить рецепторы корня языка и глотки, обработав их раствором кокаина, то глотание не осуществится. Организация деятельности бульбарного центра глотания координируется двигательными центрами среднего мозга, коры большого мозга и находится в тесной связи с центром дыхания, тормозя его при глотании, что предотвращает попадание пищи в воздухоносные пути.

Глотание состоит из трех последовательных фаз: 1 — ротовой (произвольная), 2 — глоточной (быстрая, короткая непроизвольная), 3 — пищеводной (медленная, длительная непроизвольная).

Во время первой фазы из пищевой пережеванной массы во рту формируется пищевой комок объемом 5—15 см\ который движениями языка перемещается на его спинку. Произвольными сокращениями передней части языка пищевой комок прижимается к твердому небу, затем переводится на корень языка за передние дужки.

Во время второй фазы раздражения рецепторов корня языка рефлектор-но вызывают сокращение мыщц, приподнимающих мягкое небо, что препятствует попаданию пищи в полость носа. Движения языка проталкивают пищевой комок в глотку. Одновременно сокращаются мышцы, смещающие подъязычную кость и вызывающие поднятие гортани, вследствие чего закрывается вход в дыхательные пути, что препятствует поступлению в них пищи. Переводу ее в глотку способствует повышение давления в полости рта и снижение давления в глотке. Препятствуют обратному движению пищи в ротовую полость поднявшийся корень языка и прилегающие к нему дужки. Вслед за поступлением пищи в глотку сокращаются мышцы, суживающие ее просвет выше пищевого комка, вследствие чего он продвигается в пищевод.

Перед глотанием глоточно-пищеводный сфинктер закрыт, во время глотания давление в глотке повышается до 45 мм рт.ст. и через открывшийся сфинктер пищевой комок поступает в начало пищевода, где давление не более 30 мм рт.ст. Вторую фазу глотания нельзя выполнить произвольно, если в полости рта нет пищи, жидкости или слюны. Если раздражать корень языка, то произойдет глотание, которое произвольно остановить нельзя. Две фазы акта глотания длятся около 1 с.

Третью фазу глотания составляют прохождение пищи по пищеводу и перевод ее в желудок сокращениями пищевода. Движения пищевода вызываются рефлекторно при каждом глотательном акте. Продолжительность третьей фазы при глотании твердой пищи 8—9 с, жидкой 1—2 с. В момент глотания пищевод подтягивается к зеву и начальная его часть расширяется, принимая пищевой комок. Сокращения пищевода имеют характер волны, возникающей в верхней его части и распространяющейся в сторону желудка (перистальтические сокращения). При этом последовательно сокращаются кольцеобразно расположенные мыщцы пищевода, передвигая перетяжкой пищевой комок. Перед ним движется волна пониженного тонуса пищевода (релаксационная). Средняя скорость перистальтической волны 2—4 см/с. По мере продвижения ее к желудку давление в полости пищевода нарастает до 50—70 мм рт.ст. Глотание твердой пищи повышает давление в большей мере, чем жидкой.

Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока. Регуляция секреции желудочного сока.

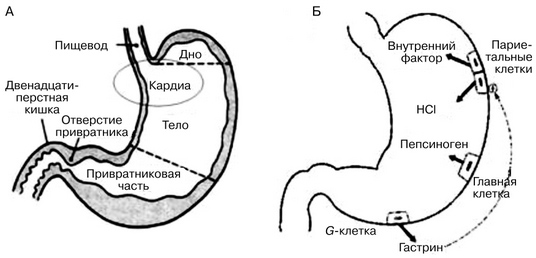

Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока.

Секреторная функция - совокупность процессов, обеспечивающих образование и выделение железистой клеткой специфического секрета. Общий объем секрета ЖКТ составляет 6-8 л/сут, большая часть его всасывается обратно.

Желудочный сок продуцируется железами желудка, расположенными в его слизистой оболочке. Она покрыта слоем цилиндрического эпителия, клетки которого секретируют слизь и слабощелочную жидкость. Слизь секретируется в виде густого геля, который покрывает равномерным слоем всю слизистую оболочку.

На поверхности слизистой оболочки видны мелкие впадинки — желудочные ямки, общее количество которых достигает 3 млн. В каждую из них открываются просветы 3-7 трубчатых желудочных желез. Различают три вида желудочных желез:

собственные железы желудка - располагаются в области тела и дна желудка (фундальные). Фундальные железы состоят из трех основных типов клеток: главные - секретирующие пепсиногены, обкладочные (париетальные) — соляную кислоту и добавочные — мукоидный секрет слизь (рис. 1);

кардиальные железы - расположены в кардиальном отделе желудка; это трубчатые железы, состоящие в основном из клеток, продуцирующих слизь;

пилорические железы - расположены в пилорическом отделе желудка. Они практически не имеют обкладочных клеток и выделяют небольшое количество секрета, не стимулируемое приемом пищи.

Желудочно-кишечные эндокриноциты (endocrinocyti gastrointestinales). В желудке по морфологическим, биохимическим и функциональным признакам выделено несколько видов эндокринных клеток.

EC-клетки (энтерохромаффинные) — самые многочисленные, располагаются в области тела и дна желез между главными клетками. Эти клетки секретируют серотонин и мелатонин. Серотонин стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, выделение слизи, двигательную активность. Мелатонин регулирует фотопериодичность функциональной активности (т.е. зависит от действия светового цикла). G-клетки(гастринпродуцируюшие) также многочисленны и находятся главным образом в пилорических железах, а также в кардиальных, располагаясь в области их тела и дна, иногда шейки. Выделяемый ими гастрин стимулирует секрецию пепсиногена главными клетками, соляной кислоты — париетальными клетками, а также стимулирует моторику желудка. При гиперсекреции желудочного сока у человека отмечается увеличение числа G-клеток. Кроме гастрина, эти клетки выделяют энкефалин, являющийся одним из эндогенных морфинов. Ему приписывают роль медиации боли. Менее многочисленными являются Р-, ECL-, D-, D1-, А- и Х-клетки. Р-клетки секретируют бомбезин, стимулирующий выделение соляной кислоты и панкреатического сока, богатого ферментами, а также усиливают сокращение гладкой мускулатуры желчного пузыря.ECL-клетки (энтерохромаффиноподобные) характеризуются разнообразием формы и располагаются главным образом в теле и дне фундальных желез. Эти клетки вырабатывают гистамин, который регулирует секреторную активность париетальных клеток, выделяющих хлориды. D- и D1-клетки выявляются главным образом в пилорических железах. Они являются продуцентами активных полипептидов. D-клеткивыделяют соматостатин, ингибирующий синтез белка. D1-клетки секретируют вазоинтестинальный пептид (ВИП), который расширяет кровеносные сосуды и снижает артериальное давление, а также стимулирует выделение гормонов поджелудочной железы. A-клетки синтезируют глюкагон, т.е. имеют сходную функцию с эндокринными А-клетками островков поджелудочной железы.

Регуляция секреции желудочного сока.

Железы желудка в состоянии относительного покоя (в условиях отсутствия процесса пищеварения) выделяют небольшое количество сока нейтральной или слабощелочной реакции (фоновая секреция). Под влиянием пищевого раздражения во время приема пищи железы желудка секретируют значительный объем желудочного сока, богатого протеолитическими ферментами. Эта реакция желез является рефлекторным ответом на раздражение пищей рецепторов слизистой оболочки ротовой полости, глотки и желудка (безусловный рефлекс) и воздействие комплекса раздражителей, влияющих на другие рецепторы, предшествующих и сопутствующих приему пищи (условный рефлекс).

Афферентные импульсы с раздражаемых пищей рецепторов (тактильных, температурных и вкусовых) по афферентным волокнам V, VII, IX и X черепно-мозговых нервов передаются в бульбарный, таламический, гипо-таламический и корковый отделы пищевого центра. Нисходящие влияния коркового представительства пищевого центра активируют парасимпатические и симпатические ядра гипоталамуса. При возбуждении парасимпатических ядер их эфферентные влияния активируют клетки бульбарного отдела пищевого центра, импульсы от которых по преганглионарным волокнам блуждающего нерва передаются на постганглионарные нейроны ин-трамуральных ганглиев желудка (клетки Догеля I типа). Выделяемый в окончаниях их аксонов медиатор ацетилхолин через М-холинорецепторы мембраны гландулоцитов стимулирует секреторную деятельность главных, обкладочных и мукоидных клеток желез желудка. Поэтому после перерезки блуждающих нервов у собак не выделяется желудочный сок при раздражении пищей рецепторов полости рта, на ее вид и запах.

Ацетилхолин активирует также эндокринные У-клетки слизистой оболочки антрального отдела желудка, вырабатывающие гастрин, который через кровоток достигает обкладочных клеток желез и через специальные рецепторы их мембраны вызывает выработку соляной кислоты.

Ацетилхолин и гастрин в слизистой оболочке фундального отдела желудка стимулируют активность эндокринных клеток, выделяющих гиста-мин, который, диффундируя по межклеточным пространствам, через Н2-рецепторы мембраны обкладочных клеток стимулирует выработку большого количества кислого желудочного сока, бедного ферментами и мукоида-ми. После перерезки блуждающих нервов (в экспериментах на животных) сокогонный эффект ацетилхолина, гастрина и гистамина резко ослабляется.

Поступление пищи в желудок во время еды усиливает безусловно-рефлекторное отделение желудочного сока, что обусловлено раздражением механорецепторов при растяжении его стенок (особенно антрального отдела) и хеморецепторов пептидами и экстрактивными веществами пищи. При этом рефлекс осуществляется с участием бульбарного отдела пищевого центра, дополняется местной реакцией, реализуемой через холинергиче-ские нейроны интраорганной нервной системы.

Увеличение концентрации соляной кислоты в желудочном соке приводит к угнетению выработки гастрина У-клетками и последующим уменьшением кислотности сока. Этот механизм саморегуляции предотвращает избыточное выделение соляной кислоты. Подавляют секрецию соляной кислоты соматостатин, ВИП и серотонин

При возбуждении симпатических ядер гипоталамуса его нисходящие влияния стимулируют преганглионарные симпатические нейроны боковых рогов торакальных сегментов (IV—X) спинного мозга. Их эфферентные влияния стимулируют постганглионарные нейроны симпатических ганглиев, аксоны которых в составе чревных нервов достигают желез желудка. Выделяющийся в их окончаниях медиатор норадреналин тормозит секрецию желудочного сока, но приводит к накоплению секреторного материала в гландулоцитах, содержащих пепсиногены и мукоиды.

В процессе пищеварения можно выделить 3 фазы желудочной секреции:

1.мозговая (сложно-рефлекторная);её хорошо изучил И.П.Павлов в опытах на собаках с мнимым кормлением, когда животных дразнили пищей. Эта фаза имеет место и у человека, когда желудочный сок выделяется при упоминании о пище, а самого приема пищи нет, т.е.нет раздражения рецепторов полости рта. Фаза длится 5-10 минут.

2.желудочная (нейрогуморальная) фаза – при соприкосновении пищи со слизистой желудка. При этом больше сока выделяется на употребление мяса, печени, алкоголя. В среднем фаза секреции продолжается 3-4 часа в зависимости от времени нахождения пищи в желудке (при жирной пище = 5-6 часов).

3.кишечная (гуморально-химическая) фаза – секреция желудочного сока продолжается и во время перехода пищевых веществ из желудка в кишечник. Эта фаза отличается большой продолжительностью секреции – до 6-8 часов.

Моторная деятельность желудка. Виды моторики желудка. Регуляция моторики желудка.

Моторная деятельность желудка.

Прием пищи приводит к рефлекторному расслаблению стенок желудка, что способствует депонированию пищевого комка в полости желудка и транспорту желудочного сока

Она способствует перемешиванию пищевого комка с желудочным соком и перемещением содержимого желудка в двенадцатиперсную кишку.

Моторная деятельность обеспечивается гладкой мускулатурой.

Виды моторики желудка, их характеристика.

Вне пищеварения происходит периодическая моторная деятельность, которая совпадает с периодической секреторной деятельностью. Это голодовые сокращения желудка.

При пищеварении - 4 вида моторики:

перистальтика;

тонические сокращения;

антральная систола;

антиперистальтика.

Перистальтика - сокращение круговых мышц желудка, идет от кардиальной части желудка к пилорической. Скорость распространения равна 1см/сек - в кардиальной части; 3-4 см/сек - в пилорической части. Обеспечивает продвижение пищи по желудку.

Тонические сокращения - неперистальтические сокращения, которые проявляются изменением тонуса мышц желудка. При повышении тонуса объем желудка уменьшается и давление внутри него увеличивается. Это способствует эвакуации. И наоборот.

Антральная систола - сокращение пилорической части желудка - эвакуация пищи из желудка в ДПК.

Антиперистальтика - волна перистальтического сокращения, направленная от пилорической части к кардиальной (при рвоте).

Регуляция моторики желудка.

Раздражение блуждающих нервови выделение АХ усиливают моторику желудка: увеличивают ритм и силу сокращений, ускоряют движение перистальтических волн. Влияния блуждающих нервов могут оказывать и тормозной эффект: рецептивная релаксация желудка, снижение тонуса пилорического сфинктера.

Раздражение симпатических нервови активация α‑адренорецепторов тормозят моторику желудка: уменьшают ритм и силу его сокращений, скорость движения перистальтической волны.

Описаны и стимулирующие α‑ и β‑адренорецепторные влияния (например, на пилорический сфинктер). Двунаправленные влияния осуществляются пептидергическими нейронами. Названные типы влияний осуществляются рефлекторно при раздражении рецепторов рта, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки.

Замыкание рефлекторных дуг осуществляется на различных уровнях ЦНС, в периферических симпатических ганглиях и интрамуральной нервной системе.

В регуляции моторики желудка велико значение гастроинтестиналъных гормонов.Моторику желудка усиливают гастрин, мотилин, серотонин, инсулин, а тормозят — секретин, ХЦК, глюкагон, ЖИП, ВИП. Механизм их влияний на моторику прямой (непосредственно на мышечные пучки и миоциты) и опосредованный через интрамуральные нейроны.

Моторика желудка зависит от уровня его кровоснабжения и сама влияет на него, изменяя сопротивление кровотоку при сокращениях желудка.

Секреция поджелудочной железы. Состав и свойства поджелудочного сока.

Основную массу поджелудочной железы (80—85%) составляют экзокринные элементы, среди которых 80—95 % приходится на ацинозные (ацинарные) клетки; эти клетки секретируют ферменты (и небольшое количество неферментных белков); центроацинозные и протоковые клетки секретируют воду, электролиты, слизь; из протоков компоненты смешанного секрета частично реабсорбируются.

Поджелудочная железа человека натощак выделяет небольшое количество секрета.

Сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со средним содержанием воды 987 г/л. Щелочная среда сока (рН 7,5—8,8) обусловлена наличием в нем гидрокарбонатов (до 150 ммоль/л). Концентрация гидрокарбонатов в соке изменяется прямо пропорционально скорости секреции. Гидрокарбонаты сока поджелудочной железы участвуют в нейтрализации и ощелачивании кислого пищевого содержимого желудка в двенадцатиперстной кишке. В соке отмечается значительная концентрация белка, основную часть которого составляют ферменты.

Сок поджелудочной железы богат ферментами, которые синтезируются в ацинозных панкреоцитах. Ферменты поджелудочного сока переваривают все виды питательных веществ. Амилаза, липаза и нуклеаза секретируются поджелудочной железой в активном состоянии, а протеазы — в виде зимогенов.

Трипсиноген сока поджелудочной железы в двенадцатиперстной кишке под действием ее фермента энтерокиназы превращается в трипсин. Активация состоит в отщеплении от трипсиногена гексапепти-да под действием энтерокиназы и трипсина при рН 6,8—8,0. Процесс ускоряется в присутствии ионов Са2+.

Химотрипсиноген активируется трипсином. Трипсин и химотрипсин (а также панкреатопептидаза, или эластаза) расщепляют преимущественно внутренние пептидные связи белков. Эти ферменты действуют и на высокомолекулярные полипептиды, в результате чего образуются низкомолекулярные пептиды и аминокислоты. В составе сока поджелудочной железы выделяется некоторое количество ингибитора трипсина.

Поджелудочная железа синтезирует прокарбоксипептидазы А и В, проэластазы и профосфолипазу. Они активируются трипсином с образованием соответствующих ферментов: карбоксипепти-даз А и В, эластаз и фосфолипазы.

Сок поджелудочной железы богат а-амилазой, расщепляющей полисахариды до ди- и моносахаридов. На производные нуклеиновых кислот действуют рибо- и дезоксирибонуклеазы. Панкреатическая липаза расщепляет жиры, в основном триглицериды, до моноглицеридов и жирных кислот. На липиды действуют также фосфолипаза А2 и эстераза.

Поджелудочная железа секретирует профермент — панкреатическую фосфолипазу, которая активируется трипсином. Поскольку триглицериды нерастворимы в воде, липаза действует только на поверхности жира. Чем больше суммарная площадь поверхности контакта жира и липазы, тем активнее идет его гидролиз. Поэтому эмульгирование жира имеет огромное значение для его переваривания. Эмульгирование обеспечивается желчью, точнее — ее желчными кислотами и их солями. Размеры частиц жира 0,2—5,0 мкм. Активность липазы повышает также фермент колипаза. Она связывается с липазой в присутствии желчных солей и снижает оптимум рН действия фермента с 9 до 6—7, а также способствует адсорбции липазы на слизистой оболочке кишки.

Повышают активность липазы присутствие и ионов Са2+. Под действием липаз осуществляется обычно неполный гидролиз триглицеридов; при этом образуется смесь из моноглицеридов (около 50 %), жирных кислот и глицерина (40 %), ди- и триглицеридов (3-10%).

Фазы секреции поджелудочной железы. Влияние пищевых режимов на поджелудочную секрецию. Регуляция секреции поджелудочной железы.

Регуляция секреции поджелудочной железы.

Секреция поджелудочной железы регулируется нервными и гуморальными механизмами.

Нервная регуляция. И. П. Павлов показал, что раздражение блуждающего нерва вызывает выделение большого количества сока поджелудочной железы, богатого ферментами. Холинергические волокна блуждающих нервов с помощью АХ действуют на М-холинорецепторы панкреацитов. Затем высвобождающиеся ион Са2+ и комплекс ГЦ — цГМФ в роли вторичных мессенджеров стимулируют секрецию панкреоцитами ферментов и гидрокарбонатов. Холинергические нейроны, кроме того, потенцируют секреторные эффекты секретина и ХЦК. Хирургическая ваготомия существенно снижает секрецию поджелудочной железы.

Симпатические волокна, иннервирующие поджелудочную железу через р-адренорецепторы, тормозят ее секрецию, усиливают синтез органических веществ в ней. Адренергические эффекты снижения секреции обеспечиваются также уменьшением кровоснабжения поджелудочной железы путем сужения кровеносных сосудов через их а-адренорецепторы.

Торможение секреции вызывают болевые раздражения, сон, напряженная физическая и умственная работа и др.

Поджелудочная железа имеет также пептидергическую иннервацию. Окончания этих нейронов выделяют ряд нейропептидов, одни из которых стимулируют, другие — тормозят секрецию поджелудочной железы.

Гуморальная регуляция. Секретин — стимулятор обильного сокоотделения и секреции гидрокарбонатов. Высвобождение этого гормона в кровь S-клетками двенадцатиперстной кишки происходит при действии на ее слизистую оболочку перешедшего в кишку кислого желудочного содержимого. Секретин стимулирует секрецию в большей мере через соответствующие мембранные рецепторы и вторичные мессенджеры АЦ — цАМФ центроацинозные и протоковые клетки, в меньшей мере — ацинозные клетки, поэтому выделяется секрет с высокой концентрацией гидрокарбонатов и низкой ферментативной активностью.

Вторым гормоном, усиливающим секрецию поджелудочной железы, является холецистокинин (ХЦК). Высвобождение гормона в кровь из слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишки происходит под влиянием пищевого химуса (особенно продуктов начального гидролиза пищевых белков и жиров, углеводов, некоторых аминокислот). Стимулируют высвобождение ХЦК присутствие ионов Са2+ и снижение рН в двенадцатиперстной кишке.

ХЦК действует преимущественно на ацинусы поджелудочной железы, поэтому выделяющийся в ответ на стимуляцию этим гормоном сок богат ферментами. Вторичными мессенджерами являются ионы Са2+ и комплекс ГЦ — цГМФ. Одновременное действие на Железу секретина и ХЦК (при приеме пищи) усиливает их стимуляторный эффект. Секретин и ХЦК применяются в клинике как стимуляторы секреции при диагностике заболеваний поджелудочной железы. Пептид химоденин стимулирует секрецию химотрипсиногена.

Секреция поджелудочной железы усиливается также гастрином, серотонином, инсулином, бомбезином, солями желчных кислот. Тормозят выделение поджелудочного сока глюкагон, соматостатин, вазопрессин, вещество Р, АКТГ, энкефалин, кальцито-нин, ЖИП, ПП, УУ. ВИП может возбуждать и тормозить секрецию поджелудочной железы.

Фазы секреции поджелудочной железы. Влияние пищевых режимов на секрецию.

Выделяют три фазы поджелудочной секреции,

1) Сложнорефлекторная фаза. Она запускает секрецию сока. Включает условно-рефлекторный и безусловнорефлекторный периоды. Сокоотделение начинается через 2-3 минуты после начала приема пищи. Это связано с воздействием условно-рефлекторных факторов на рецепторы зрительной, слуховой и обонятельной сенсорных систем. При воздействии пищевых масс на механо-, термо- и вкусовые рецепторы полости рта и глотки включаются безусловно-рефлекторные механизмы. Нервные импульсы от рецепторов поступают в секреторный центр продолговатого мозга. От него по эфферентным волокнам вагуса они идут к ацинарным клеткам. Симпатические нервы тормозят секрецию.

2) Желудочная фаза. Начинается с момента поступления пищевого комка в желудок. Он также раздражает механо- и хеморецепторы желудка, импульсы от которых идут в центр секреции, а затем по вагусу к поджелудочной железе. Наиболее сильными рефлекторными стимуляторами секреции панкреатического сока в эту фазу являются соляная кислота, продукты гидролиза жиров и углеводов. Также возбуждает секрецию вырабатывающийся в желудке гастрин.

3) Кишечная фаза. Развивается после поступления химуса в двенадцатиперстную кишку. Рефлекторные механизмы в этой фазе играют незначительную роль. Соляная кислота, содержащаяся в химусе, вызывает выделение S-клетками слизистой двенадцатиперстной кишки гормона секретина (Долинский и Попельский, 1898 г. Бейлисс и Старлинг, 1902 г.). Секретин значительно усиливает поступление из эпителиальных клеток в протоки гидрокарбонат-анионов. В результате выделяется большое количество сока богатого гидрокарбонатом натрия. Одновременно соляная кислота стимулирует образование клетками кишки гормона холецистокининапанкреозимина (ХЦК-ПЗ). Он вызывает высвобождение проферментов из гранул ацинарных клеток, а поэтому их выделение в сок. Кроме того, панкреатическую секрецию в этой фазе усиливают вазоактивный интестинальный пептид (ВИП), серотонин, инсулин. Тормозящее влияние на выделение поджелудочного сока оказывают глюкагон, желудочный ингибирующий пептид (GIP) и соматостатин.

Влияние пищевых режимов на секрецию поджелудочной железы. Прием пищи вызывает увеличение выделения всех ферментов в составе сока, но для разных видов пищи это увеличение выражено в разной мере, В случае приема пищи с большим содержанием углеводов в наибольшей мере увеличивается секреция амилазы, белков — трипсина и химотрипсина, прием жирной пищи вызывает секрецию сока с более высокой липолитической активностью. Спектр ферментов сока поджелудочной железы срочно адаптируется к виду принимаемой пищи во все три фазы секреции и особенно в кишечную фазу.

Существуют и медленные адаптации секреции ферментов в зависимости от длительного режима питания. Суть адаптации состоит в том, что поджелудочная железа синтезирует и секретирует больше того фермента, который гидролизует преобладающие в рационе питательные вещества. Преобладание в рационе белков повышает выделение в составе сока поджелудочной железы про-теаз, преимущественное углеводное питание вызывает увеличение выделения с соком амилазы, а большое количество жира в рационе — выделение с соком липазы.

Эти изменения носят согласованный с изменениями функционирования других отделов пищеварительного тракта характер, составляя часть интегрированных адаптации всего пищеварительного конвейера.

Желчеобразование и желчевыделение, их регуляция. Состав и функции желчи.

Желчь вырабатывается гепатоцитами путем активного и пассивного транспорта в них воды, холестерина, билирубина, катионов. В гепатоцитах из холестерина образуются первичные желчные кислоты - холевая и дезоксихолевая. Из билирубина и глюкуроновой кислоты синтезируется водорастворимый комплекс. Они поступают в желчные капилляры и протоки, где желчные кислоты соединяются с глицином и таурином. В результате образуются гликохолевая и таурохолевая кислоты. Гидрокарбонат натрия образуется с помощью тех же механизмов, что и в поджелудочной железе.

Поскольку вне пищеварения сфинктер Одди, расположенный в устье общего желчного протока, закрыт, выделяющаяся желчь накапливается в желчном пузыре. Здесь из нее реабсорбируется вода, а содержание основных органических компонентов и муцина возрастает в 5-10 раз. Поэтому пузырная желчь содержит 92% воды и 8% сухого остатка. Она более темная, густая и вязкая, чем печеночная. Благодаря этой концентрации пузырь может накапливать желчь в течение 12 часов.

Желчь вырабатывается печенью постоянно. В сутки ее образуется около 1 литра. Это жидкость золотисто-желтого цвета щелочной реакции. Ее рН=7,4-8,6. Она состоит из 97,5% воды и 2,5% сухого остатка. В сухом остатке содержатся:

1) минеральные вещества: катионы натрия, калия и кальция, гидрокарбонат, фосфат анионы, анионы хлора;

2) желчные кислоты - таурохолевая и гликохолевая;

3) желчные пигменты - билирубин и его окисленная форма биливердин. Билирубин придает желчи цвет;

4) холестерин и жирные кислоты; 5. мочевина, мочевая кислота, креатинин;

5) муцин.

Желчеобразование осуществляется непрерывно, но интенсивность его изменяется за счет регуляторных влияний. Усиливают желчеобразование акт еды, принятая пища. Рефлекторно изменяется желчеобразование при раздражении интероцепторов пищеварительного тракта, других внутренних органов и условнорефлекторном воздействии.

Парасимпатические холинергические нервные волокна (воздействия) усиливают, а симпатические адренергические — снижают желчеобразование. Имеются экспериментальные данные об усилении желчеобразования под влиянием симпатической стимуляции.

К числу гуморальных стимуляторов желчеобразования (холеретиков) относится сама желчь. Чем больше желчных кислот поступает из тонкой кишки в кровоток воротной вены (портальный кровоток) тем больше их выделяется в составе желчи, но меньше желчных кислот синтезируется гепатоцитами. Если поступление в портальный кровоток желчных кислот уменьшается, то дефицит их восполняется усилением синтеза желчных кислот в печени. Секретин усиливает секрецию желчи, выделение в ее составе воды и электролитов (гидрокарбонатов). Слабее стимулируют желчеобразование глюкагон, гастрин, ХЦК, простагландины.

Действие различных стимуляторов желчеобразования различно. Например, под влиянием секретина увеличивается в основном объем желчи, под влиянием блуждающих нервов, желчных кислот повышаются ее объем и выделение органических компонентов, высокое содержание в пище полноценных белков увеличивает выделение и концентрацию этих веществ в составе желчи. Желчеобразование усиливают многие продукты животного и растительного происхождения. Соматостатин уменьшает желчеобразование.

Желчевыделение, его регуляция.

Движение желчи в желчевыделительном аппарате обусловлено разностью давления в его частях и в двенадцатиперстной кишке, состоянием сфинктеров внепеченочных желчных путей. В них выделяют следующие сфинктеры: в месте слияния пузырного и общего печеночного протока (сфинктер Мирисси), в шейке желчного пузыря (сфинктер Люткенса) и концевом отделе общего желчного протока и сфинктер ампулы, или Одди. Тонус мышц этих сфинктеров определяет направление движения желчи. Давление в желчевыделительном аппарате создается секреторным давлением желчеобразования и сокращениями гладких мышц протоков и желчного пузыря. Эти сокращения согласованы с тонусом сфинктеров и регулируются нервными и гуморальными механизмами. Давление в общем желчном протоке колеблется от 4 до 300 мм вод. ст., а в желчном пузыре вне пищеварения составляет 60—185 мм вод. ст., во время пищеварения за счет сокращения пузыря поднимается до 200—300 мм вод. ст., обеспечивая выход желчи в двенадцатиперстную кишку через открывающийся сфинктер Одди.

Вид, запах пищи, подготовка к ее приему и собственно прием пищи вызывают сложное и неодинаковое у разных лиц изменение деятельности желчевыделительного аппарата, при этом желчный пузырь сначала расслабляется, а затем сокращается. Небольшое количество желчи через сфинктер Одди выходит в двенадцатиперстную кишку. Этот период первичной реакции желчевыделительного аппарата длится 7—10 мин. На смену ему приходит основной эвакуаторный период (или период опорожнения желчного пузыря), во время которого сокращение желчного пузыря чередуется с расслаблением и в двенадцатиперстную кишку через открытый сфинктер Одди переходит желчь, сначала из общего желчного протока, затем пузырная, а в последующем — печеночная.

Длительность латентного и эвакуаторного периодов, количество выделенной желчи зависят от вида принятой пищи. Сильными стимуляторами желчевыделения являются яичные желтки, молоко, мясо и жиры.

Рефлекторная стимуляция желчевыделительного аппарата и холекинеза осуществляется условно- и безусловно-рефлекторно при раздражении рецепторов рта, желудка и двенадцатиперстной кишки с участием блуждающих нервов.

Наиболее мощным стимулятором желчевыделения является ХЦК, вызывающий сильное сокращение желчного пузыря; гастрин, секретин, бомбезин (через эндогенный ХЦК) вызывают слабые сокращения, а глюкагон, кальцитонин, антихолецистокинин, ВИП, ПП тормозят сокращение желчного пузыря.

Пищеварение в тонкой кишке. Состав и функции сока тонкой кишки. Регуляция кишечной секреции.

Пищеварение в тонкой кишке. Состав и функции сока тонкой кишки.

Кишечный сок является продуктом бруннеровых, либеркюнновых желез и энтероцитов тонкого кишечника. Железы вырабатывают жидкую часть сока, содержащую минеральные вещества и муцин. Ферменты сока выделяются распадающимися энтероцитами, которые образуют его плотную часть в виде мелких комочков. Сок это жидкость желтоватого цвета с рыбным запахом и щелочной реакцией. рН сока 7,6-8,6. Он содержит 98% воды и 2% сухого остатка. В состав сухого остатка входят:

1) минеральные вещества (катионы натрия, калия, кальция; бикарбонат, фосфат анионы, анионы хлора);

2) простые органические вещества (мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза, аминокислоты);

3) муцин;

4) ферменты. В кишечном соке более 20 ферментов. 90% из них находится в плотной части сока. Они делятся на следующие группы:

- пептидазы - расщепляют олигопептиды до аминокислот. Это аминополипептидаза, аминотрипептидаза, дипептидаза, трипептидаза, катеп-сины. К ним же относится энтерокиназа;

- карбогидразы -амилаза гидролизует олигосахариды, образовавшиеся при расщеплении крахмала, до мальтозы и глюкозы.

-Сахараза, расщепляет тростниковый сахар до глюкозы.

-Лактаза гйдролизует молочный сахар, а мальтаза солодковый;

- липазы - кишечные липазы играют незначительную роль в переваривании жиров;

- фосфатазы - отщепляют фосфорную кислоту от фосфолипидов;

- нуклеазы (РНКаза и ДНКаза) - гидролизуют нуклеиновые кислоты до нуклеотидов.

Регуляция кишечной секреции.

Прием пищи, местное механическое и химическое раздражение кишки усиливают секрецию ее желез с помощью холинергических и пептидергических механизмов.

В регуляции кишечной секреции ведущее значение имеют местные механизмы. Механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки вызывает увеличение выделения жидкой части сока. Химическими стимуляторами секреции тонкой кишки являются продукты переваривания белков, жиров, сок поджелудочной железы, соляная и другие кислоты. Местное воздействие продуктов переваривания питательных веществ вызывает отделение кишечного сока, богатого ферментами.

Акт еды существенно не влияет на кишечную секрецию, в то же время имеются данные о тормозных влияниях на нее раздражения антральной части желудка, модулирующих влияний ЦНС, о стимулирующем действии на секрецию холиномиметических веществ и тормозном влиянии холинолитических и симпатомиме-тических веществ. Стимулируют кишечную секрецию ГИП, ВИП, мотилин, тормозит соматостатин. Гормоны энтерокринин и дуо-кринин, вырабатываемые в слизистой оболочке тонкой кишки, стимулируют соответственно секрецию кишечных крипт (либеркюно-вы железы) и дуоденальных (бруннеровых) желез. В очищенном виде эти гормоны не выделены.

Полостной и пристеночный гидролиз питательных веществ.

Пищеварение в тонком кишечнике осуществляется с помощью двух механизмов: полостного и пристеночного гидролиза. При полостном пищеварении ферменты действуют на субстраты, находящиеся в полости кишки, т.е. на расстоянии от энтероцитов. Они гидролизуют лишь крупномолекулярные вещества, поступившие из желудка. В процессе полостного пищеварения расщепляется всего 10-20% связей белков, жиров и углеводов.

Гидролиз оставшихся связей обеспечивает пристеночное или мембранное пищеварение. Оно осуществляется ферментами, адсорбированными на мембранах энтероцитов. На мембране энтероцита имеется до 3000 микроворсинок. Они образуют щеточную кайму. На гликокаликсе каждой микроворсинки фиксируются молекулы ферментов поджелудочного и кишечного соков. Причем их активные группы направлены в просвет между микроворсинками. Благодаря этому поверхность слизистой кишки приобретает свойство пористого катализатора. Скорость гидролиза молекул пищевых веществ увеличивается в сотни раз. Кроме того, образующиеся конечные продукты гидролиза концентрируются у мембраны энтероцитов. Поэтому пищеварение сразу переходит к процессу всасывания и образовавшиеся мономеры быстро переходят в кровь и лимфу. Т.е. формируется пищеварительно-транспортный конвейер. Важной особенностью пристеночного пищеварения является и то, что оно протекает в стерильных условия, т.к. бактерии и вирусы не могут попасть в просвет между микроворсинками. Механизм пристеночного пищеварения обнаружен ленинградским физиологом академиком A.M. Уголевым.

Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

Сокращения кишечника обеспечиваются гладкомышечными клетками, образующими продольный и циркулярный слои. Благодаря связям клеток между собой гладкие мышцы кишечника являются функциональным синцитием. Поэтому возбуждение быстро и на большие расстояния распространяется по нему. В тонком кишечнике наблюдаются следующие типы сокращений:

1) Непропульсивная перистальтика. Это волна сужения кишки, образующаяся за счет сокращения циркулярных мышц и распространяющаяся в каудальном направлении. Ей не предшествует волна расслабления. Такие волны перистальтики движутся лишь на небольшое расстояние.

2) Пропульсивная перистальтика. Это также распространяющееся локальное сокращение циркулярного слоя гладких мышц. Ему предшествует волна расслабления. Такие перистальтические волны более сильные и могут захватывать весь тонкий кишечник.

Перистальтические волны формируются в начальном отделе двенадцатиперстной кишки, где расположены пейсмекерные ГМК. Они движутся со скоростью от 0,1 до 20 см/сек. За счет непропульсивной перистальтики обеспечивается продвижение химуса на небольшие расстояния. Пропульсивная возникает к концу пищеварения и служит для перехода химуса в толстый кишечник.

3) Ритмическая сегментация. Это местные сокращения циркулярных мышц, в результате которых на кишечнике образуются множественные перетяжки, разделяющие его на небольшие сегменты. Место расположения перетяжек постоянно меняется. Благодаря этому происходит перемешивание химуса.

4) Маятникообразные сокращения. Этот вид наблюдается при попеременном сокращении и расслаблении продольного слоя мышц участка кишки. В результате отрезок кишки движется назад-вперед и происходит перемешивание химуса. Кроме того, наблюдаются движения макроворсин тонкого кишечника. В них проходит гладкомышечное волокно. Их движения улучшают контакт слизистой с химусом.

Регуляция моторики кишечника (актуально для тонкого и толстого) осуществляется миогенными, нервными и гуморальными механизмами. Миогенные заключаются в способности гладкомышечных клеток, в особенности пейсмекеров, к автоматии. В них возникают спонтанные медленные колебания мембранного потенциала - медленные волны. На вершинах этих волн деполяризации генерируются пачки потенцилов действия, сопровождающихся ритмическими сокращениями. Медленные волны с ПД распространяются по продольному слою гладких мышц каудально. Это главный механизм перистальтики.

Кроме того, ГМК возбуждаются при растяжении. Поэтому возрастает частота и амплитуда медленных волн. Чем дальше от желудка, тем ниже частота спонтанной активности пейсмекеров.

Важную роль в регуляции моторики играют интрамуральные нервные сплетения. При растяжении стенки кишки возбуждаются чувствительные нейроны подслизистого слоя. Импульсы от них идут к эфферентным нейронам межмышечного. От последних отходят возбуждающие холинергические окончания к ГМК кишки. Роль экстрамуральных вегетативных нервов небольшая. Парасимпатические нервы стимулируют моторику, а симпатические тормозят. За счет интрамуральных сплетений и отчасти экстрамуральных нервов осуществляется ряд моторных рефлексов. Например, желудочно-кишечный или кишечно-кишечные. В частности, при раздражении дистального отдела кишки моторика проксимального тормозится.

Тормозят моторику адреналин и норадреналин, а стимулируют ацетилхолин, серотонин, гистамин, брадикинин. Движения ворсин активирует кишечный гормон вилликинин. Он образуется энтерохромаффинными клетками слизистой при воздействии соляной кислоты.

В эксперименте секреторная функция тонкого кишечника исследуется путем создания изолированного отрезка кишки по Тири-Велла или Тири-Павлову. В последнем случае сохраняется иннервация кишки. В клинике секреторную функцию изучают с помощью зондирования специальным трехканальным зондом. Им можно получить относительно чистый кишечный сок. В последующем определяют содержание ферментов. Используются также копрологическое исследование, фиброколоноскопию. Моторику изучают рентгеноскопически.

Всасывание воды, электролитов и продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов в кишечнике.

Вода поступает в пищеварительный тракт в составе пищи и выпиваемых жидкостей (2—2,5 л), секретов пищеварительных желез (6—7 л), выводится же с калом 100—150 мл воды. Все остальное количество воды всасывается из пищеварительного тракта в кровь, небольшое количество — в лимфу. Всасывание воды начинается в желудке, но наиболее интенсивно оно происходит в тонкой и особенно толстой кишке (за сутки около 8 л).

Некоторое количество воды всасывается по осмотическому градиенту, хотя вода всасывается и при отсутствии разности осмотического давления. Основное количество воды всасывается из изотонических растворов кишечного химуса, так как в кишечнике гипер- и гипотонические растворы достаточно быстро концентрируются или разводятся. Абсорбция воды из изотонических и гипертонических растворов требует затраты энергии. Активно всасываемые эпителиоцитами растворенные вещества «тянут» за собой воду. Решающая роль в переносе воды принадлежит ионам, особенно Na+, поэтому все факторы, влияющие на его транспорт, изменяют и всасывание воды. Ингибитор натриевого насоса оуа-баин подавляет всасывание воды. Всасывание воды сопряжено и с транспортом Сахаров и аминокислот. Так, подавление всасывания Сахаров флоридином замедляет всасывание воды. Многие эффекты замедления или ускорения всасывания воды являются результатом изменения транспорта из тонкой кишки других веществ.

За счет энергии, освобождаемой в тонкой кишке при гликолизе и окислительных процессах, усиливается всасывание воды. Наиболее интенсивно всасывание натрия и воды в кишке осуществляется при рН 6,8 (при рН 3 всасывание воды прекращается).

Изменяют всасывание воды рационы питания. Увеличение в нем доли белка повышает скорость всасывания воды, натрия и хлора.

Скорость всасывания воды изменяется в зависимости от гидратированности организма. Наркоз (эфиром и хлороформом), а также ваготомия замедляют всасывание воды. Доказано условно-рефлекторное изменение всасывания воды. На ее всасывание влияют многие гормоны желез внутренней секреции и некоторые гастроинтестинальные гормоны (снижают всасывание воды гастрин, секретин, ХЦК, ВИП, бомбезин, серотонин).

За сутки в желудочно-кишечном тракте всасывается более 1 моля натрия хлорида. У человека натрий почти не всасывается в желудке, интенсивно всасывается в толстой и подвздошной кишке, в тощей кишке его всасывание значительно меньше.

Натрий поступает из полости тонкой кишки в кровь как через кишечные эпителиоциты, так и по межклеточным каналам. Поступление ионов Na+ в эпителиоцит происходит по электрохимическому градиенту пассивным путем. Имеется также система транспорта ионов Na+, сопряженная с транспортом Сахаров и аминокислот, возможно, ионов С1~ и HCO3~. Ионы Na+ из эпителиоцитов через их базолатеральные мембраны транспортируются активно в межклеточную жидкость, кровь и лимфу. Это обеспечивает возможность дальнейшего пассивного транспорта ионов Na+ через апикальные мембраны в эпителиоциты из полости кишечника. Различные стимуляторы и ингибиторы всасывания натрия действуют прежде всего на механизмы активного транспорта базола-теральных мембран эпителиоцитов. Интенсивность всасывания натрия зависит от рН кишечного содержимого и гидратации организма.

В толстой кишке всасывание натрия не зависит от наличия Сахаров и аминокислот, а в тонкой кишке зависит. В тонкой кишке переносы ионов Na+ и С1~ сопряжены друг с другом, в толстой кишке происходит обмен всасывающегося иона Na+ на ион К+. При снижении содержания в организме натрия его всасывание кишечником резко увеличивается. Усиливают всасывание натрия гормоны гипофиза и надпочечников, угнетают гастрин, секретин и ХЦК.

Всасывание калия происходит в основном в тонкой кишке с помощью механизмов активного и пассивного транспорта по электрохимическому градиенту. Во всасывании калия роль активного транспорта мала, и он сопряжен с транспортом натрия в ба-золатеральных мембранах эпителиоцитов.

Всасывание ионов хлора происходит в желудке и наиболее активно в подвздошной кишке по типу активного и пассивного транспорта. Пассивный транспорт ионов Cl~ сопряжен с транспортом ионов Na+. Активный транспорт ионов С1~ осуществляется через апикальные мембраны, он сопряжен с транспортом ионов Na+ или обменом иона С1~ на ион НСО3~.

Двузарядные ионы в пищеварительном тракте всасываются очень медленно. Так, в кишечник человека поступает ежесуточно 35 ммоль кальция, но только половина его всасывается. Он всасывается в 50 раз медленнее, чем ион Na+, но быстрее, чем двузарядные ионы железа, цинка и марганца. Всасывание кальция совершается с участием переносчиков, активируется желчными кислотами и витамином D, соком поджелудочной железы, некоторыми аминокислотами, натрием, некоторыми антибиотиками. При недостатке кальция в организме его всасывание увеличивается, в чем большую роль могут играть гормоны щитовидной, паращитовид-ной желез, гипофиза и надпочечников.

Всасывание продуктов гидролиза белков. Белки всасываются в основном в кишечнике после их гидролиза до аминокислот. Всасывание различных аминокислот происходит с неодинаковой скоростью в различных отделах тонкой кишки.

Быстрее других всасываются аргинин, метионин, лейцин, медленнее — фенилаланин, цистеин, тирозин и еще медленнее — аланин, серии, глютаминовая кислота. L-формы аминокислот всасываются интенсивнее, чем D-формы. Всасывание аминокислот из кишки в эпителиоциты через апикальные мембраны осуществляется активно с помощью переносчиков и со значительной затратой энергии фосфорсодержащих макроэргов. Количество аминокислот, всасывающихся пассивно путем диффузии, невелико.

В апикальных мембранах эпителиоцитов существует несколько видов переносчиков аминокислот. Из эпителиоцитов аминокислоты транспортируются в межклеточную жидкость по механизму облегченной диффузии. Имеются данные о взаимосвязи транспорта аминокислот через апикальную и базальную мембраны. Большинство аминокислот, образующихся в процессе гидролиза белков и пептидов, всасывается быстрее, чем свободные аминокислоты, введенные в тонкую кишку. Между всасыванием различных аминокислот имеются сложные отношения, в результате которых одни аминокислоты могут ускорять и замедлять всасывание других аминокислот. Транспорт натрия стимулирует всасывание аминокислот. Из менее концентрированных растворов аминокислоты всасываются быстрее, чем из более концентрированных.

Интенсивность всасывания аминокислот зависит от возраста (более интенсивно в молодом возрасте), уровня белкового обмена в организме, содержания в крови свободных аминокислот и ряда других факторов, от нервных и гуморальных влияний.

Всасывание углеводов. Всасывание углеводов происходит в основном в тонкой кишке. С наибольшей скоростью всасываются гексозы, а в их числе глюкоза и галактоза, пентозы всасываются медленнее. Всасывание глюкозы и галактозы осуществляется путем активного транспорта через апикальные мембраны кишечных эпителиоцитов. Они обладают высокой избирательной способностью во всасывании различных углеводов. Транспорт моносахаридов, образующихся при гидролизе олигосахаридов, осуществляется с большей скоростью, чем всасывание моносахаридов, введенных в просвет кишки. Всасывание глюкозы (и некоторых других моносахаридов) через апикальные мембраны кишечных эпителиоцитов активируется транспортом натрия. Глюкоза в отсутствие натрия транспортируется через мембрану в 100 раз медленнее, а против градиента концентрации транспорт глюкозы в этом случае прекращается, что объясняется общностью их переносчика.

Глюкоза аккумулируется в кишечных эпителиоцитах и в последующем транспортируется из них через базолатеральные мембраны в межклеточную жидкость и кровь по градиенту концентрации. Не исключается возможность и активного транспорта их глюкозы через базолатеральные мембраны.

Всасывание фруктозы (и некоторых других моносахаридов) не зависит от транспорта натрия, происходит активно. Не исключают возможность и пассивного транспорта фруктозы через апикальные мембраны эпителиоцитов.

Всасывание углеводов тонкой кишкой усиливается некоторыми аминокислотами, резко тормозится ингибиторами тканевого дыхания.

Различные моносахариды в различных отделах тонкой кишки всасываются с неодинаковой скоростью.

На всасывание Сахаров влияют диета, многие факторы внешней среды, концентрация глюкозы в крови. Существует слож-

ная нервная и гуморальная регуляция всасывания углеводов (Р. О. Файтельберг). Доказано изменение их транспорта под влиянием коры большого мозга, подкорковых структур, ствола головного мозга и спинного мозга. Парасимпатические нервные волокна усиливают, а симпатические тормозят транспорт углеводов из тонкой кишки.

Всасывание глюкозы усиливается гормонами надпочечников, гипофиза, щитовидной железы, а также серотонином, ацетилхоли-ном. Тормошит всасывание глюкозы соматостатин, в меньшей мере — гистамин.

Всасывание продуктов гидролиза липидов. Всасывание различных жиров зависит от их эмульгирования и гидролиза и наиболее активно происходит в двенадцатиперстной кишке и проксимальной части тощей кишки.

В результате действия в полости кишки панкреатической липазы из триглицеридов образуются диглицериды, затем моноглице-риды и жирные кислоты, хорошо растворимые в растворах солей желчных кислот. Кишечная липаза производит гидролиз липидов в зоне исчерченной каемки эпИтелиоцитов. Из моноглицеридов, жирных кислот с участием солей желчных кислот, фосфолипидов и холестерина в полости тонкой кишки образуются мельчайшие мицеллы (диаметром около 100 нм), которые переходят в кишечные эпителиоциты. При этом желчные кислоты мицелл остаются в полости кишки и всасываются в подвздошной кишке по механизму активного транспорта.

В кишечных эпителиоцитах происходит ресинтез триглицеридов. Из них, а также из холестерина, фосфолипидов и глобулинов образуются хиломикроны — мельчайшие жировые частицы, заключенные в тончайшую белковую оболочку. Хиломикроны покидают эпителиоциты через базолатеральные мембраны, переходя в соединительные пространства ворсинок, а оттуда — в центральный лимфатический сосуд ворсинки, чему содействуют ее сокращения. Основное количество жира всасывается в лимфу, поэтому через 3—4 ч после приема пищи лимфатические сосуды наполнены большим количеством лимфы, напоминающей молоко и называемой потому млечным соком.

В нормальных условиях в кровь поступает небольшое количество всосавшегося в кишечнике жира, представленного тригли-церидами жирных кислот, молекулы которых содержат короткие углеводородные цепи. В кровеносные капилляры из эпителиоци-тов и межклеточного пространства могут транспортироваться и растворимые в воде свободные жирные кислоты и глицерин. В целом же для всасывания жиров, молекулы которых содержат короткие и средние углеводородные цепи, образование в эпителиоцитах хиломикронов необязательно. Небольшое количество хило-микронов может поступать и в кровеносные сосуды ворсинок. Возможно всасывание нейтрального жира в виде молекулярных и мицеллярных растворов.

Скорость гидролиза и всасывание липидов регулируются ЦНС.

Парасимпатические нервы ускоряют, а симпатические замедляют всасывание липидов. Стимулируют их всасывание гормоны коркового вещества надпочечников, щитовидной железы и гипофиза, а также гормоны, вырабатываемые в двенадцатиперстной кишке,— секретин и ХЦК.

Функции толстой кишки и её роль в пищеварении. Виды моторной деятельности толстой кишки и её регуляция.

Пища почти полностью переваривается и всасывается в тонкой кишке. Небольшое количество веществ пищи, в том числе клетчатка и пектин, в составе химуса подвергаются гидролизу в толстой кишке. Гидролиз осуществляется ферментами химуса, микроорганизмов и сока толстой кишки.

Сок толстой кишки в небольшом количестве выделяется вне ее раздражения. Местное механическое раздражение слизистой оболочки увеличивает секрецию в 8—10 раз. Сок состоит из жидкой и плотной частей, имеет щелочную реакцию (рН 8,5—9,0). Плотную часть сока составляют слизистые комочки из отторгнутых кишечных эпителиоцитов и слизи, секретируемой бокаловидными клетками.

Основное количество ферментов содержится в плотной части сока; их активность значительно меньше, чем в тонкой кишке, хотя

спектры ферментов близки. В соке толстой кишки нет энтероки-назы и сахаразы, щелочной фосфатазы содержится в 15—20 раз меньше, чем в соке тонкой кишки. В соке толстой кишки содержится небольшое количество катепсина, пептидазы, липазы, амилазы и нуклеазы.

С участием этих ферментов в проксимальной части толстой кишки происходит гидролиз питательных веществ. В зависимости от осмотического и гидростатического давления кишечного содержимого интенсивно всасывается вода (до 4—6 л за сутки). Химус постепенно превращается в каловые массы (за сутки выводится 150—250 г сформированного кала). При употреблении растительной пищи их больше, чем после приема смешанной или мясной пищи. Если пища богата неперевариваемыми волокнами (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, лигнин), то количество кала увеличивается не только за счет них, но и вследствие ускорения передвижения химуса и формируемого кала, что предотвращает запоры и их патогенные последствия.

Виды моторной деятельности толстой кишки и её регуляция.

Весь процесс пищеварения у взрослого человека длится 1 — 3 сут, из них наибольшее время приходится на пребывание остатков пищи в толстой кишке. Ее моторика обеспечивает резервуар-ную функцию — накопление содержимого, всасывание из него ряда веществ, в основном воды, продвижение его, формирование каловых масс и их удаление (дефекация).

У здорового человека контрастная масса через 3—3,1/2 ч после ее приема начинает поступать в толстую кишку, которая заполняется в течение 24 ч и полностью опорожняется за 48—72 ч.

Содержимое слепой кишки совершает небольшие и длительные перемещения то в одну, то в другую сторону за счет медленных сокращений кишки. Для толстой кишки характерны сокращения нескольких типов: малые и большие маятникообразные, перистальтические и антиперистальтические, пропульсивные. Первые четыре типа сокращений обеспечивают перемешивание содержимого кишки и повышение давления в ее полости, что способствует сгущению содержимого путем всасывания воды. Сильные пропульсивные сокращения возникают 3—4 раза в сутки и продвигают кишечное содержимое в дистальном направлении.

Толстая кишка имеет интра- и экстрамуральную иннервацию, играющую ту же роль, что и у тонкой кишки. Толстая кишка получает парасимпатическую иннервацию в составе блуждающих и тазовых нервов; парасимпатические влияния усиливают моторику путем условных и безусловных рефлексов при раздражении пищевода, желудка и тонкой кишки. Симпатические нервы проходят в составе чревных нервов и тормозят моторику кишки.

Ведущее значение в организации моторики толстой кишки имеют интрамуральные нервные механизмы при местном механическом и химическом раздражении толстой кишки ее содержимым. Раздражение механорецепторов прямой кишки тормозит моторику вышележащих отделов тонкой кишки. Тормозят ее и серото-нин, адреналин, глюкагон.

Непроизвольная и произвольная регуляция акта дефекации.

Каловые массы удаляются с помощью акта дефекации, представляющего сложнорефлекторный процесс опорожнения дистального отдела толстой кишки через задний проход. При наполнении ампулы прямой кишки калом и повышении в ней давления до 40 — 50 см вод.ст. происходит раздражение механо- и барорецепторов. Возникшие при этом импульсы по афферентным волокнам тазового (парасимпатического) и срамного (соматического) нервов направляются в центр дефекации, который расположен в поясничной и крестцовой частях спинного мозга (непроизвольный центр дефекации). Из спинного мозга по эфферентным волокнам тазового нерва импульсы идут к внутреннему сфинктеру, вызывая его расслабление, и одновременно усиливают моторику прямой кишки.

Произвольный акт дефекации осуществляется при участии коры больших полушарий, гипоталамуса и продолговатого мозга, которые оказывают свой эффект через центр непроизвольной дефекации в спинном мозге. От альфа-мотонейронов крестцового отдела спинного мозга по соматическим волокнам срамного нерва импульсы поступают к наружному (произвольному) сфинктеру, тонус которого вначале повышается, а при увеличении силы раздражения тормозится. Одновременно происходит сокращение диафрагмы и брюшных мышц, что ведет к уменьшению объема брюшной полости и повышению внутрибрюшного давления, что способствует акту дефекации.

Продолжительность эвакуации, т.е. время, в течение которого происходит освобождение кишок от содержимого, у здорового человека достигает 24 — 36 часов. Парасимпатические нервные волокна, идущие в составе тазовых нервов, тормозят тонус сфинктеров, усиливают моторику прямой кишки и стимулируют акт дефекации. Симпатические нервы повышают тонус сфинктеров и тормозят моторику прямой кишки.

Функции печени, их характеристика.

Из всех органов печень играет ведущую роль в обмене белков, жиров, углеводов, витаминов, гормонов и других веществ. Ее основные функции:

1) Антитоксическая. В ней обезвреживаются токсические продукты, образующиеся в толстом кишечнике в результате бактериального гниения белков - индол, скатол и фенол. Они, а также экзогенные токсические вещества (алкоголь), подвергаются биотрансформации. (Экк-Павловское соустье).

2) Печень участвует в углеводном обмене. В ней синтезируется и накапливается гликоген, а также активно протекают процессы гликогенолиза и неоглюкогенеза. Часть глюкозы используется для образования жирных кислот и гликопротеинов.

3) В печени происходит дезаминирование аминокислот, нуклеотидов и других азотсодержащих соединений. Образующийся при этом аммиак нейтрализуется путем синтеза мочевины.

4) Печень участвует в жировом обмене. Она преобразует короткоцепочечные жирные кислоты в высшие.

Образующийся в ней холестерин используется для синтеза ряда гормонов.

1) Она синтезирует ежесуточно около 15 г альбуминов, 1 и 2-глобулины, 2-глобулины плазмы.

2) Печень обеспечивает нормальное свертывание крови, аз-глобулинами являются протормбин. Ас-глобулин, конвертин, антитромбины. Кроме того, ею синтезируется фибриноген и гепарин.

3) В ней инактивируются такие гормоны, как адреналин, норадреналин, серотонин, андрогены и эстрогены.

4) Она является депо витаминов А, В, D, Е, К.

5) В ней депонируется кровь, а также происходит разрушение эритроцитов с образованием из гемоглобина билирубина.

6) Экскреторная. Ею выделяются в желудочно-кишечный тракт холестерин, билирубин, мочевина, соединения тяжелых металлов.

7) В печени образуется важнейший пищеварительный сок - желчь.

Понятие о валовом и основном обмене. Факторы, определяющие величину основного обмена.

Общий обмен (Валовый) - это обмен веществ и энергии между организмом и внешней средой, происходящий у животного при обычных условиях его жизни, это обмен веществ в целом, т. е. валовой обмен. При изучении общего обмена учитывают количество питательных веществ в суточном рационе и количество продуктов распада, выделенных из организма с калом и мочой. Для этого проводят так называемые балансовые опыты.

Общий обмен веществ значительно варьирует в зависимости от условий внешней среды, питания, пола, возраста, породы, массы тела, функционального состояния нервной системы и т. д. По существу, почти нет ни одного фактора, который в той или иной степени не влиял бы на характер общего обмена.

Основной обмен. Факторы, определяющие величину основного обмена.

Основной обмен — минимальное количество энергии, необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности в условиях относительного физического и психического покоя. Эта энергия расходуется на процессы клеточного метаболизма, кровообращение, дыхание, выделение, поддержание температуры тела, функционирование жизненно важных нервных центров мозга, постоянную секрецию эндокринных желёз.

Факторами, влияющими на величину основного обмена, являются: пол человека (у мужчин основной обмен выше, чем у женщин, на 10%), возраст (чем меньше возраст, тем выше основной обмен) и масса тела, характер питания (при ограничении питания основной обмен снижается), физическая нагрузка (напряженная работа мышц способствует усилению основного обмена), климатические факторы (указанный критерий повышается в условиях неблагоприятного климата при низких температурах воздуха (<140 С) на 5%, а при высоких снижается) В среднем величина основного обмена у мужчин 1700 ккал/сут., а у женщин 1550.

Специфическое динамическое действие пищи. Рабочая прибавка. Величины энергозатрат в зависимости от особенностей профессии.

Специфическое динамическое действие пищи.

После приема пищи интенсивность обмена веществ и энерготраты организма увеличиваются по сравнению с их уровнем в условиях основного обмена. Увеличение обмена веществ и энергии начинается через час, достигает максимума через 3 ч после приема пищи и сохраняется в течение нескольких часов. Влияние приема пищи, усиливающее обмен веществ и энергетические затраты, получило название специфического динамического действия пищи.

При белковой пище оно наиболее велико: обмен увеличивается в среднем на 30 %. При питании жирами и углеводами обмен увеличивается у человека на 14—15 %.

Специфически – динамическое действие пищи обусловлено:

• затратами энергии на переваривание пищи,

• всасыванием в кровь и лимфу питательных веществ из ЖКТ

• ресинтезом белковых, сложных липидных и других молекул;

• влиянием на метаболизм биологически активных веществ, поступающих в организм в составе пищи

Рабочая прибавка. Величины энергозатрат в зависимости от особенностей профессии.

Рабочая прибавка — это расход энергии на выполнение внешней работы и движения. Она определяется преимущественно мышечной работой, ее интенсивностью и продолжительностью. Поэтому при установлении величин суточной потребности в энергии взрослого трудоспособного населения определяющее значение приобретает характер труда.

По интенсивности и профессиональной направленности труда с учетом возраста и пола выделяют 5 групп населения (табл. 1).

Суточная потребность в энергии у детей относительно выше, чем у взрослых и составляет на 1 кг массы тела в возрасте 6—9 лет — 80—70 ккал; 10—13 лет — 75—65 ккал и 14—17 лет — 65—50 ккал.

Половые различия у детей по характеру расхода энергии наступают с 11 лет, поэтому в зависимости от возраста суточная потребность в энерготратах определяется в возрасте 7—10 лет — 2 300 ккал; 11—13 лет: мальчики — 2 700 ккал, девочки 2450 ккал; 14—17 лет: юноши — 2900 ккал, девушки — 2 600 ккал.

Таблица 1: Группы населения по интенсивности и профессиональной направленности труда

Группы интенсивности труда |

Возраст (лет) |

Энергия (ккал) |

I. Работники преимущественно умственного труда |

18—29 30—39 40—59 |

2800/2400 2700/2300 2550/2200 |

II. Работники, занятые легким физическим трудом |

18—29 30—39 40—59 |

3000/2550 2900/2450 2900/2450 |

III. Работники среднего по тяжести труда |

18—29 30—39 40—59 |

3200/2700 3100/2600 2950/2500 |

IV. Работники тяжелого физического труда |

18—29 30—39 40—59 |

3700/3150 3600/3150 3450/2900 |

V. Работники, занятые особо тяжелым физическим трудом |

18—29 30—39 40—59 |

|

Регуляция энергетического обмена. Методы исследования энергообмена: прямая и непрямая калориметрия.

Регуляция энергетического обмена.

Высшие нервные центры регуляции энергетического обмена и обмена веществ находятся в гипоталамусе. Они влияют на эти процессы через вегетативную нервную систему и гипоталамо-гипофизарную систему. Симпатический отдел ВНС стимулирует процессы диссимиляции, парасимпатический ассимиляцию. В нем же находятся центры регуляции водно-солевого обмена. Но главная роль в регуляции этих базисных процессов принадлежит железам внутренней секреции. В частности, инсулин и глюкагон регулируют углеводный и жировой обмены. Причем инсулин тормозит выход жира из депо. Глюкокортикоиды надпочечников стимулируют распад белков. Соматотропин наоборот усиливает синтез белка. Минералокортикоиды натрий-калиевый. Основная роль в регуляции энергетического обмена принадлежит тиреоидным гормонам. Они резко усиливают его. Они же главные регуляторы белкового обмена. Значительно повышает энергетический обмен и адреналин. Большое его количество выделяется при голодании.

После приема пищи интенсивность обмена веществ и энерготраты организма увеличиваются по сравнению с их уровнем в условиях основного обмена. Увеличение обмена веществ и энергии начинается через час, достигает максимума через 3 ч после приема пищи и сохраняется в течение нескольких часов. Влияние приема пищи, усиливающее обмен веществ и энергетические затраты, получило название специфического динамического действия пищи.

При белковой пище оно наиболее велико: обмен увеличивается в среднем на 30 %. При питании жирами и углеводами обмен увеличивается у человека на 14—15 %.

Методы исследования энергообмена:

Соотношение между количеством энергии, поступившей в организм с пищей, и энергии, выделенной организмом во внешнюю среду называется энергетическим балансом организма. Существует 2 метода определения выделяемой организмом энергии.

Прямая калориметрия.

Прямая калориметрия. Принцип прямой калориметрии основан на том, что все виды энергии в конечном итоге переходят в тепловую. Поэтому при прямой калориметрии определяют количество тепла выделяемого организмом в окружающую среду за единицу времени. Для этого используют специальные камеры с хорошей теплоизоляцией и системой теплоообменных труб, в которых циркулирует и нагревается вода.

Непрямая калориметрия. Дыхательный коэффициент и калорический эквивалент кислорода.

Непрямая калориметрия. Она заключается в определении соотношения выделенного углекислого газа и поглощенного кислорода за единицу времени. Т.е. полном газовом анализе. Это соотношение называется дыхательным коэффициентом (ДК).

Величина дыхательного коэффициента определяется тем, какое вещество окисляется в клетках организма. Например, в молекуле углеводов атомов кислорода много, поэтому на их окисление кислорода идет меньше и их дыхательный коэффициент равен 1. В молекуле липидов кислорода значительно меньше, поэтому дыхательный коэффициент при их окислении 0,7. Дыхательный коэффициент белков 0,8. При смешанном питании его величина 0,85-0,9. Дыхательный коэффициент становится больше 1 при тяжелой физической работе, ацидозе, гипервентиляции и преобразовании в организме углеводов в жиры. Меньше 0,7 он бывает при переходе жиров в углеводы. Исходя из дыхательного коэффициента рассчитывается калорический эквивалент кислорода, т.е. количество энергии выделяемой организмом при потреблении 1 л кислорода. Его величина также зависит от характера окисляемых веществ. Для углеводов он составляет 5 ккал, белков 4,5 ккал, жиров 4,7 ккал. Непрямая калориметрия в клинике производится с помощью аппаратов "Метатест-2", "Спиролит".

Величина поступившей в организм энергии определяется количеством и энергетической ценностью пищевых веществ. Их энергетическую ценность определяют путем сжигания в бомбе Бертло в атмосфере чистого кислорода. Таким путем получают физический калорический коэффициент. Для белков он равен 5,8 ккал/г, углеводов 4,1 ккал/г, жиров 9,3 ккал/г. Для расчетов используют физиологический калорический коэффициент. Для углеводов и жиров он соответствует физическому, а для белков составляет 4,1 ккал/г. Его меньшая величина для белков объясняется тем, что в организме они расщепляются не до углекислого газа и воды, а да азотсодержащих продуктов.

Терморегуляция как фактор гомеостаза. Температура тела человека и его частей. Суточная динамика температуры тела.

Терморегуляция – это совокупность физиологических процессов, деятельность которых направлена на поддержание относительного постоянства температуры ядра в условиях изменения температуры среды с помощью регуляции теплопродукции и теплоотдачи. Терморегуляция направлена на предупреждение нарушений теплового баланса организма или на его восстановление, если подобные нарушения уже произошли, и осуществляется нервно-гуморальным путём

Постоянство температуры тела, и особенно жизненно важных органов, обязательное условие жизни для человека и теплокровных животных.

Для человека и теплокровных животных снижение или повышение температуры тела хотя бы на 1 °С означает резкое снижение уровня здоровья и работоспособности. Нормальной температурой тела для человека принято считать температуру при ее измерении в подмышечной впадине в пределах 36—37 °С. Регулируя гомеостаз по параметру температуры тела, организм использует для поддержания изотермии практически все системы и органы. Так, например, кровь, лимфа, тканевая жидкость выполняют функцию теплоносителей. Система кровообращения обеспечивает изменения объемной скорости кровотока и перераспределение крови между наружными покровами и внутренними органами, что меняет уровень теплоотдачи. Сокращения мышц увеличивают теплообразование. Потоотделение и дыхание способствуют испарению жидкости с поверхности тела и дыхательных путей.

Терморегуляцию можно разделить на два основных вида: химическую и физическую терморегуляцию.

Они, в свою очередь, также подразделяются на несколько видов:

Химическая терморегуляция

- Сократительный термогенез

- Несократительный термогенез.

Физическая терморегуляция

-Излучение.

-Теплопроведение (кондукция)

-Конвекция

-Испарение

Изотермия в процессе онтогенеза развивается постепенно. У новорожденного ребенка способность поддерживать постоянство температуры тела несовершенна. Вследствие этого может наступать охлаждение (гипотермия) или перегревание (гипертермия) организма при таких температурах окружающей среды, которые не оказывают влияния на взрослого челове¬ ка. Равным образом даже небольшая мышечная работа, например, связанная с актом сосания или длительным криком ребенка, может привести к повышению температуры тела. Температура тела детей раннего возраста, как правило, на 0,3—0,4 °С выше, чем у взрослого, постепенно приближается к последней и выравнивается с ней лишь к 5-му году жизни. В теле человека принято различать «ядро», температура которого сохраняется достаточно постоянной, и «оболочку», температура которой существенно колеблется в зависимости от температуры внешней среды. При этом область «ядра» сильно уменьшается при низкой внешней температуре и, наоборот, увеличивается при относительно высокой температуре окружающей среды. Поэтому справедливо говорить о том, что изотермия присуща главным образом внутренним органам и головному мозгу. Поверхность же тела и конечности, температура которых может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды, имеют различную температуру в зависимости от удаленности от «ядра» и степени защищенности одеждой. Так, температура кожи туловища и головы равна 32-34 °С; на участках кожи, покрытых одеждой, 30—32 °С; на пальцах ног, кончике носа, ушной раковине 22 °С; на открытой тыльной стороне ладоней в холодное время года до 12—14 °С. Температура конечностей и кожи у гомойотермных является результирующей величиной между доставляемым теплом и интенсивностью его отдачи. В организме гомойотермных животных происходит постоянное выравнивание температуры горячего «ядра» и более холодной «оболочки» за счет смешивания потоков теплой и холодной крови от них. Температура тела человека, измеряемая в подмышечной впадине, колеблется в пределах 36—37 °С, а в прямой кишке 37,5—37,9 °С. У детей младшего возраста иногда измеряют температуру в полости рта. Она на несколько десятых градуса ниже, чем ректальная, и составляет в норме 37,2-37,5 °С. Температуру тела обычно измеряют максимальным ртутным термометром (удерживает отмеченную максимальную температуру после его извлечения из подмышечной впадины благодаря сужению капилляра над ртутным резервуаром). Температура тела у взрослого человека в течение суток не остается постоянной и колеблется в пределах 0,5—0,7 °С, в отдельных случаях до 1 °С. Покой и сон понижают, мышечная деятельность, эмоции повышают температуру тела. Максимальная температура тела наблюдается в 16—18 ч, затем она постепенно падает и к 3—4-м ч утра достигает минимума, возвращаясь к исходной величине опять в 16—18 ч. Эта суточная периодика определяется для животных факторами внешней среды, а для человека главным образом социальными, в частности ритмом общественной жизни, замирающей в ночное время. Суточные сдвиги физиологических функций определяются периодической активностью ЦНС, которая в свою очередь рефлекторно реагирует на изменения внешней физической и социальной среды. В опытах на обезьянах было показано, что при имитации по режиму питания и освещения 12 часовых суток температура их тела имела колебания с периодикой, соответствующей 12-часовым суткам. У человека при переезде на жительство, для участия в спортивных соревнованиях, на отдых в другие широты суточный ритм колебаний температуры тела соответственно изменяется. Каждый участок тела, каждый орган имеет свою температуру, отличающуюся от температуры тела. Самый «горячий» орган — печень. Температура ее ткани 38,5—39,5 °С, температура глубоких структур мозга 38—38,5 °С, поверхности коры большого мозга под твердой мозговой оболочкой 37,2-37,6 °С. В работающих тканях температура повышается в результате увеличения в них уровня обмена веществ. Так, в работающей скелетной мышце темпе¬ ратура увеличивается на 2—2,5 °С, в активно секретирующей околоушной железе на 0,8—1,0 °С, в корковых центрах двигательного условного рефлекса на 0,3 °С. Постоянство температуры тела у человека может сохраняться лишь при условии равенства теплообразования и теплопотери всего организма. Это достигается с помощью физиологических механизмов терморегуляции.

Теплообразование и теплоотдача. Центр терморегулции. Регуляция изотермии.

Химическая терморегуляция. Сократительный термогенез

Этот вид терморегуляции работает если нам холодно и необходимо поднять температуру тела. Заключается этот метод в сокращении мышц.

При сокращении мышц возрастает гидролиз АТФ, поэтому возрастает поток вторичной теплоты, идущей на согревание тела.

Произвольная активность мышечного аппарата, в основном, возникает под влиянием коры больших полушарий. При этом повышение теплопродукции возможно в 3–5 раз по сравнению с величиной основного обмена.

Обычно при снижении температуры среды и температуры крови первой реакцией является увеличение терморегуляционного тонуса (волосы на теле "встают дыбом", появляются "мурашки"). С точки зрения механики сокращения, данный тонус представляет собой микровибрацию и позволяет увеличить теплопродукцию на 25–40% от исходного уровня. Обычно в создании тонуса принимают участие мышцы головы и шеи.

При более значительном переохлаждении терморегуляционный тонус переходит в мышечную холодовую дрожь. Холодовая дрожь представляет собой непроизвольную ритмическую активность поверхностно расположенных мышц, в результате которой теплопродукция повышается. Считается, что теплопродукция при холодовой дрожи в 2,5 раз выше, чем при произвольной мышечной деятельности.

Описанный механизм работает на рефлекторном уровне, без участия нашего сознания. Но поднять температуру тела можно и при помощи сознательной двигательной активности.

При выполнении физической нагрузки разной мощности теплопродукция возрастает в 5–15 раз по сравнению с уровнем покоя. Температура ядра на протяжении первых 15–30 минут длительной работы довольно быстро повышается до относительно стационарного уровня, а затем сохраняется на этом уровне или продолжает медленно повышаться.

Несократительный термогенез

Этот вид терморегуляции может приводить, как повышению, так и к понижению температуры тела.

Он осуществляется путём ускорения или замедления катаболических процессов обмена веществ. А это, в свою очередь, будет приводить к снижению или увеличению теплопродукции. За счёт этого вида термогенеза теплопродукция может вырасти в 3 раза.

Регуляция процессов несократительного термогенеза осуществляется путём активации симпатической нервной системы, продукции гормонов щитовидной и мозгового слоя надпочечников.

Характеристика теплоотдачи (физическая терморегуляция).

Физическая терморегуляция

Под физической терморегуляцией понимают совокупность физиологических процессов, ведущих к изменению уровня теплоотдачи. Различают несколько механизмов отдачи тепла в окружающую среду.

Излучение – отдача тепла в виде электромагнитных волн инфракрасного диапазона. За счёт излучения отдают энергию все предметы, температура которых выше абсолютного нуля. Электромагнитная радиация свободно проходит сквозь вакуум, атмосферный воздух для неё тоже можно считать «прозрачным». Количество тепла, рассеиваемого организмом в окружающую среду излучением, пропорционально площади поверхности излучения (площади поверхности тела, не покрытой одеждой) и градиенту температуры. При температуре окружающей среды 20°с и относительной влажности воздуха 40–60% организм взрослого человека рассеивает путём излучения около 40–50% всего отдаваемого тепла.

Теплопроведение (кондукция) – способ отдачи тепла при непосредственном соприкосновении тела с другими физическими объектами. Количество тепла, отдаваемого в окружающую среду этим способом, пропорционально разнице средних температур контактирующих тел, площади соприкасающихся поверхностей, времени теплового контакта и теплопроводности.

Конвекция – теплоотдача, осуществляемая путём переноса тепла движущимися частицами воздуха (воды). Воздух, соприкасающийся с кожей, нагревается и поднимается, его место занимает «холодная» порция воздуха и т. д. В условиях температурного комфорта этим способом тело теряет до 15% всего отдаваемого тепла.

Испарение – отдача тепловой энергии в окружающую среду за счёт испарения пота или влаги с поверхности кожи и слизистых дыхательных путей. За счёт испарения организм в условиях комфортной температуры отдаёт около 20% всего рассеиваемого тепла. Испарение делится на 2 вида.

Неощущаемая перспирация – испарение воды со слизистых дыхательных путей (через дыхание) и воды, просачивающейся через эпителий кожного покрова (Испарение с поверхности кожи. Оно идёт даже в случае, если кожа сухая.). За сутки через дыхательные пути испаряется до 400 мл воды, т.е. организм теряет до 232 ккал в сутки. При необходимости эта величина может быть увеличена за счёт тепловой одышки. Через эпидермис в среднем за сутки просачивается около 240 мл воды. Следовательно, этим путём организм теряет до 139 ккал в сутки. Эта величина, как правило, не зависит от процессов регуляции и различных факторов среды.