- •Глава 1

- •Глава 2

- •1. Расспрос. Основные жалобы и их патогенез.

- •Общие правила топографической перкуссии

- •Методика топографической перкуссии легких.

- •Клиническая оценка верхней границы легких.

- •Определение нижней границы легких.

- •Клиническая оценка нижней границы легких

- •Перкуторные эталоны (основные перкуторные синдромы)

- •Осмотр грудной клетки

- •Основные дыхательные шумы - выслушивается бронхиальное дыхание (за счет однородной зоны уплотнения между крупным бронхом и периферией легкого).

- •Основные дыхательные шумы

- •Общий осмотр больного.

- •Топографическая перкуссия

- •Общий осмотр

- •Осмотр грудной клетки.

- •Сравнительная перкуссия:

- •Аускультация: Основные дыхательные шумы

- •Диагностика эмфиземы

- •Исследование функции внешнего дыхания. Виды вентиляционных нарушений.

- •Обструктивный тип.

- •Смешанный (комбинированный) тип.

- •Бронходилатационный тест

- •Оценка бронходилатационного теста

- •Бодиплетизмография

- •Тесты с нагрузкой. Пробы с физической нагрузкой.

- •Степени дыхательной недостаточности:

- •Аускультация: побочные дыхательные шумы.

- •Классификация пневмоторакса

- •Легочное сердце

- •Клиника

- •Декомпенсированная.

- •Ответы к тестам по теме: «Легочные синдромы»

- •Глава 3

- •I. Алгоритм местного осмотра и пальпации.

- •III. Исследование прекардиальной области.

- •II.. Алгоритм перкуссии границ относительной тупости сердца и сосудистого пучка.

- •III. Алгоритм перкуссии абсолютной тупости сердца.

- •IV. Поиск и оценка добавочных тонов сердца.

- •V. Поиск и оценка шумов.

- •Исследование артериальных и венозных сосудов и свойств пульса

- •Мышечно-эластический тип а.С. Мышечный тип а.С. Эластический тип а.С. Клетки паренхимы

- •Артериолы

- •Капилляры

- •II. Выявление типичных жалоб у больных с поражением сосудов артериального русла.

- •1. Выявление основных групп жалоб у больных с поражением периферических артериальных сосудов.

- •2. Выявление основных групп жалоб у больных с поражением центральных, брахиоцефальных артерий.

- •III. Выявление типичных жалоб у больных с поражением сосудов венозного русла.

- •IV. Сбор анамнестических данных и проведение общего осмотра больных с поражением сосудов артериального и венозного русла.

- •V. Пальпация и аускультация сосудов артериального и венозного русла с оценкой свойств пульса.

- •1. Пальпация артериальных сосудов и оценка свойств пульса.

- •3) Свойства пульса:

- •VI. Диагностическая значимость оценки состояния арериального и венозного русла

- •1. Сердечно-сосудистая система без патологии:

- •4. Синдром острого тромбоза артерии нижней конечности:

- •5. Синдром атеросклероза артерий нижних конечностей:

- •Брюшная аорта 26%

- •9.Синдром сужения (стеноза) устья аорты:

- •10. Синдром артериальной гипертензии:

- •24.Синдром нарушения мозгового кровообращения:

- •25. Синдром ишемического инсульта:

- •VII. Инструментальные методы исследования сосудов артериального и венозного русла:

- •Сд на верхней конечности

- •2) Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий:

- •3) Миография

- •4)Полярография

- •7). Метод лазерной доплеровской флуометрии.

- •14) Осциллометрия и осциллография.

- •16) Метод лазерной доплеровской флуометрии .

- •1. О каком синдроме следует думать?

- •2. Что означает p. Differens ?

- •1. О каком синдроме следует думать?

- •2. Какие симптомы могут появиться дополнительно данного

- •1. О каком синдроме следует думать?

- •2. Какие из дополнительных симптомов могут появиться у данного

- •1. О каком синдроме следует думать?

- •2. Какие дополнительные симптомы могут появится у больного с выявленным синдромом?

- •1. Наличие каких синдромов следует выявить у больного?

- •2. Какие дополнительные симптомы могут быть выявлены у больного с предполагаемыми синдромами?

- •1.О каком синдроме следует думать?

- •2. Какие дополнительные симптомы могут быть выявлены у больного с обнаруженным синдромом?

- •1. Какой синдром следует выявить у больного?

- •2. Какие дополнительные симптомы могут подтвердить

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования больных с заболеваниями сердца и сосудов

- •Методика анализа стандартной экг

- •Клинико - электрокардиографические синдромы при наиболее часто встречающихся формах ибс.

- •II. Ибс с нестабильной стенокардией

- •III. Безболевая форма ибс

- •IV. Острый инфаркт миокарда

- •V. Ибс с крупноочаговым постинфарктным кардиосклерозом.

- •VI.Диффузный атеросклеротический кардиосклероз.

- •Г. При безболевой ишемии миокарда.

- •Клинико-кардиографические синдромы при нарушениях ритма сердца

- •Клинико-электрокардиогрфические

- •Клинико - электрокардиографические синдромы при брадикардиях.

- •Клинико -электрокардиографические синдромы при аритмиях.

- •Симптомы мс

- •Задача № 1

- •Задача № 2

- •Недостаточность клапана аорты

- •Аускультация

- •II. Дополнительные методы обследования.

- •Б. Грубый систолический шум на основании сердца с резким

- •В. Средний градиент давления между левым желудочком и

- •Задача № 5

- •Задача № 2

- •Задача № 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •1. Обследование печени и желчных путей

- •II. Выявление типичных признаков заболевания печени и желчных путей при общем осмотре.

- •III. Выявление типичных признаков заболевания печени и желчных путей при местном осмотре (осмотр живота).

- •IV. Перкуссия печени. Определение её границ и размеров по методу Образцова - Стражеско и по методу Курлова.

- •Исследование результатов общеклинического анализа крови: а) анемический синдром (макро- и микроцитарная анемия);

- •П.1. Мезенхимально(иммунно)воспалительный синдром:

- •П.4. Синдром гепатоцеллюлярной недостаточности, обусловленной нарушением функции гепатоцитов:

- •Лабораторные синдромы при диффузных поражениях печени

- •1. Синдром нарушения целостности гепатоцитов (синдром цитолиза)

- •B. 2. Синдром холестаза (нарушение экскреторной функции печени)

- •D. 4. Мезенхимально-воспалительный синдром

- •При выявлении клинико-лабораторных признаков желтухи необходимо решить три основные диагностические задачи:

- •Гистологическая оценка хронического гепатита

- •Следовательно, окончательный диагноз хг должен базироваться на трех критериях:

- •Каков патогенез кожного зуда у больных с циррозом печени?

- •1. Хронический калькулёзный холецистит.

- •2. Закупорка пузырного протока камнем, так называемый отключённый желчный пузырь.

- •2. Гепато-лиенальный синдром, обусловленный циррозом печени.

- •Глава 6

- •Сахар в моче

- •Ультразвуковое исследование

- •Радиоционные методы

- •Роль анамнеза в диагностике нефритического синдрома.

- •Положительный симптом Пастернацкого

- •Общий осмотр.

- •Местный осмотр

- •Глава 7

- •I.Выявление типичных жалоб больного и оценка их

- •II. Выявление неспецифических жалоб больного и оценка их диагностической значимости:

- •X. Синдромы поражения системы органов кроветворения

- •2. Сидеропенический синдром (при анемии)

- •3. Гемолитический синдром (при гемолитической анемии)

- •4. Иммунодефицитный синдром:

- •5. Миелоапластические синдромы:

- •6. Остеоартропатической синдром

- •7. Лимфоаденопатический синдром

- •8. Гиперпластический (язвенно-некротический )синдром:

- •13.Неврологический синдром:

- •14.Лейкемоидный синдром.

- •Эталоны ответов

- •Задача № 2

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Лабораторная диагностика.

- •Рентгенологические признаки при деформирующем остеоартрозе

- •Задача 3

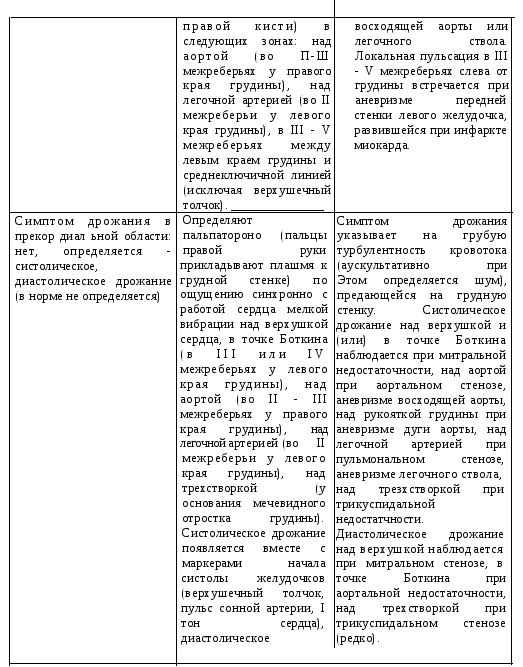

III. Исследование прекардиальной области.

|

Симптомы |

Методика определения |

Клиническая оценка |

|

1. Сердечный горб: нет, определяется. |

Явное выбухание прекардиальной области за счет ребер и грудины (при исключении деформации за счет рахита или травмы). |

Наблюдается при врожденных и приобретенных в детстве пороках сердца (дилятация камер и гиперфункция миокарда до окостенения ребер и грудины). |

|

2. Болезненность в прекардиальной области: нет, определяется (указать, степень, локализацию). |

Определяется путем последовательного ощупывания грудины, реберно-грудинных сочленений, ребер и межреберий в прекардиальной области. |

Может быть обусловлена патологией позвоночника (шейно-грудной остеохондроз с корешковым синдромом), поражениями кожи, мышц, межреберных нервов, плевры, ребер, реберно-грудинных сочлений и грудины. |

|

3. Сердечный толчок: нет, определяется. |

Диффузная пульсация прекардиальной области (на глаз или на ощупь) вместе с грудиной, асинхронная с деятельностью сердца. Выбухания совпадает с началом систолы желудочков (с I тоном и пульсом сонной артерии). |

Гиперфункция гипертрофированного правого желудочка, толкающего переднюю грудную стенку, к которой он непосредственно прилегает. Отрицательный сердечный толчок (западения в начале систолы) бывает при трикуспидальной недостаточности (резкое уменьшение объема правого желудочка) и при сращении листков перикарда. | ||

|

4. Верхушечный толчок: нет, определяется, не определяется. |

Устанавливают при осмотре спереди и сбоку IV - VII межреберий слева в зоне от окологрудинной до передней подмышечной линии по наличию локальной пульсации над верхушкой сердца (у женщин предварительно отводят левую молочную железу вверх и кнутри). Если верхушечный толчок явно не виден, его пытаются нащупать, положив ладонь правой руки на грудь пациента основанием кисти к грудине, а подушечки II - V пальцев установив в IV - VII межреберьях по переднеподмышечной линии. Пальцы медленно продвигают по межреберьям до того места, где один из них начинает ощущать |

Верхушечный толчок представляет собой пульсацию в виде выбуханий ограниченного участка межреберья, обусловленных систолическими толчками верхушки левого желудочка. Верхушечный толчок как в норме, так и в патологии может не определяться (закрыт ребром, эмфизема легких, узкие межреберья, толстая грудная стенка). Если верхушечный толчок определяется, оценивают 4 его свойства: локализацию, ширину, высоту и силу. | ||

|

|

пульсацию. При необходимости исследование повторяют при наклоне пациента вперед и глубоком выдохе. |

| ||

|

4. А. Локализация верхушечного толчка (в норме в V межреберье на 1-2 см кнутри от левой среднеключичной линии). |

Устанавливают на глаз и на ощупь по наружному краю выпячивающегося участка межреберья. |

1. При высоком стоянии диафрагмы верхушечный толчок смещается вверх и влево, при низком - вниз и вправо, при гидротораксе или пневмотораксе - в здоровую сторону, при плеврокардиальных спайках, сморщивании легкого - в больную сторону. 2. При дилятации левого желудочка верхушечный толчок смещается влево, затем и вниз (в VI - VII межреберья). 3. Смещается влево при значительной дилатации правого желудочка (оттесняет левый желудочек кнаружи). | ||

|

4. Б. Ширина верхушечного толчка: локализованный, разлитой, не расширен (в норме 1-2 см и ощущается четко лишь одним пальцем кисти исследующего). |

Устанавливают на глаз и (или) на ощупь, установив на него подушечки II - IV согнутых пальцев. Если верхушечный толчок четко ощущается двумя или более пальцами или определяется в 2-х межреберьях, его считают разлитым (расширенным). |

1. Разлитой верхушечный толчок наблюдается при дилатации и гипертрофии левого желудочка. 2. Ширина верхушечного толчка может увеличиваться при тонкой грудной стенке и широких межреберьях, сморщивании прилегающего к сердцу края легкого. Уменьшение или исчезновение верхушечного толчка может быть обусловлено | ||

|

|

|

толстой грудной стенкой (ожирение, отек), узкими межреберьями, эмфиземой легких, накоплением жидкости в левой плевральной полости или в полости перикарда. | ||

|

4. В. Высота верхушечного толчка: низкий, высокий ( в норме не более 0,5 см). |

Оценивают на глаз по максимальной амплитуде колебаний в центре выпячивающегося участка межреберья. |

1. Находится в обратной зависимости от толщины грудной стенки и ширины межреберий и в прямой зависимости от силы и скорости сокращений левого желудочка. 2. Увеличивается при гипертрофии и дилятации левого желудочка, физических и эмоциональных нагрузках, высокой лихорадке, тиреотоксикозе; уменьшается при ослаблении сократительной функции левого желудочка. | ||

|

4. Г. Сила верхушечного толчка: не усиленный, усиленный (в норме преодолевается легко). |

Оценивают по степени усилия, которое надо приложить пальпирующими пальцами до полного его преодоления. |

3. Усиленный верхушечный толчок типичен для гипертрофии миокарда левого желудочка. Резко усиленный разлитой и высокий верхушечный толчок характеризуют как резистентный, куполообразный, приподнимающий; он наблюдается при резкой гипертрофии и дилятации левого желудочка. | ||

|

5. Локальная эктопическая пульсация (исключая верхушечный толчок ) в прекардиальной области: нет, определяется (в норме не определяется). |

Устанавливают на глаз (осматривая спереди и сбоку), на ощупь (прикладывая плашмя средние и концевые фаланги II - V пальцев) |

4. Локальная эктопическая пульсация над аортой или легочной артерией наблюдается при аневризме или значительном расширении | ||

|

|

дрожание предшествует им. |

|

IV. Исследование эпигастральной области

|

1. Пульсация в эпигастрии: нет, определяется - за счет брюшной аорты, за счет правого желудочка (в норме за счет брюшной аорты). |

Устанавливают на глаз. Пульсация за счет аорты более четко видна в положении больного лежа на спине и на выдохе. Пульсация за счет правого желудочка (передается через диафрагму) более четко выявляется в положении больного стоя и на вдохе (в связи с более низким стоянием диафрагмы). |

Пульсация за счет аорты определяется в норме и при аневризме брюшной аорты; в последнем случае она прощупывается. Пульсация за счет правого желудочка возникает при его перегрузке с гиперфункцией и гипертрофией; она обычно сопровождается сердечным толчком. |

|

2. Пульсация печени: не определяется, определяется, передаточная, истинная (в норме не определяется). |

Устанавливают на ощупь, если печень увеличена и пальпируется. Охватывают нижний край печени правой рукой, расположив большой палец на передней, остальные на нижнезадней ее поверхности. Если при этом ощущаются пульсаторные движения всей массы печени в одном направлении, констатируют передаточную пульсацию от правого желудочка (при движениях сверху вниз) или от брюшной аорты (при движениях сзади - наперед). |

Передаточная пульсация печени от правого желудочка (он толкает ее через диафрагму) указывает на гиперфункцию правого желудочка и обычно сопровождается сердечным толчком . Передаточная пульсация печени от брюшной аорты может указывать на аневризму последней. Истинная пульсация печени может наблюдаться при выраженной трикуспидальной недостаточности, когда при систоле правого желудочка кровь забрасывается в правое предсердие и |

|

|

Расширение печени во всех направлениях (набухание) констатируют истинную ее пульсацию.

|

печеночные вены. Истинная пульсация печени сопровождается положительным яремным пульсом.

|

|

3 |

Устанавливают на ощупь (правую ладонь кладут плашмя на печень, левую на прекардиальную область) по наличию разнонаправленных (качательных) движений рук за счет сочетания систолических набухании печени с систолическим и западениями прекардиальной области, т.е. с отрицательным сердечным толчком. |

Может наблюдаться при выраженной трикуспидальной недостаточности.

|

|

4. Симптом Плеши: не определяется, определяется (в норме не определяется).

|

Устанавливается попоявлению или увеличению набухания яремных вен при надавливании на увеличенную печень.. |

Признак застойной печени при правожелудочковой недостаточности (кровь выжимается в правое предсердие, верхнюю полую и яремные вены). |

ПЕРКУССИЯ.

Перкуссией определяют границы и ширину сосудистого пучка, границы, поперечник и конфигурацию сердца.

Правый контур сосудистого пучка и сердца в норме образован сверху верхней полой веной (до III ребра), книзу правым предсердием. Левый контур сверху образован левой частью дуги аорты и началом нисходящей аорты, книзу – легочным стволом, ушком левого предсердия (на уровне III ребра) и далее узкой полоской левого желудочка. Передняя поверхность сердца образована главным образом правым желудочком, непосредственно прилегающим к передней грудной стенке.

Перкуссию лучше проводить в вертикальном положении больного; лежа сердце принимает более горизонтальную позицию и его поперечник несколько увеличивается. Относительную тупость сердца определяют тихой перкуссией, до притупления звука; абсолютную – тишайшей перкуссией до абсолютно тупого звука.

Оценка экстракардиальных факторов, влияющих на перкуторные размеры и границы сердца.

-

Экстракардиальные факторы

Влияние экстракардиальных факторов, влияющих на перкуторные размеры и границы сердца.

Высокое (гиперстеники, беременность, асцит, метеоризм) или низкое (астеники, похудание, висцероптоз) стояние диафрагмы, наличие патологии органов дыхания, воздуха или жидкости в плевральной полости, ожирение.

При высоком стоянии диафрагмы сердце принимает «лежачее» положение и его поперечник увеличивается (главным образом за счет его левой части). При низком стоянии диафрагмы сердце принимает «висячее» положение и его поперечник несколько уменьшается. Плевроперикардиальные спайки, обтурационный ателектаз легкого или его сморщивание смещают сердце в больную сторону, пневмоторакс или гидроторакс в здоровую. Эмфизема легких уменьшает перкуторные границы сердца, при этом, иногда (как и при резком ожирении), их точно определить не удается.

.

Феномен качелей: нет,определяется

(в норме не определяется).

.

Феномен качелей: нет,определяется

(в норме не определяется).