Нейрохирургия

.pdf

Рис.

8.18. Ультразвуковая допплерограмма общей сонной артерии в норме

Рис.

Рис.

8.19. Ультразвуковое изображение в режиме цветового допплеровского картирования бифуркации общей сонной артерии в норме (а) и атеросклеротической бляшки в общей сонной артерии (б)

гическое исследование с функциональными пробами (сгибание-разгибаниие) позволяет диагностировать смещение позвонков относительно друг друга (спондилолистез). Спондилография является методом диагностики травматических повреждений позвоночника, неспецифических и специфических воспалительных (туберкулез) поражений, аномалий развития (незаращение дужек, сакрализация или люмбализация).

Рентгенологическое исследование позвоночника обычно производится в боковой и прямой проекциях. При необходимости делают прицельные рентгенограммы и снимки в специальных проекциях.

Миелография - рентгеноконтрастное исследование ликворопроводящих путей спинного мозга. Миелография применяется при диагностике опухолей спинного

мозга, грыж межпозвонковых дисков, хронических спинальных арахноидитах и других патологических процессах, ограничивающих просвет позвоночного канала. В настоящее время, как правило, используется восходящая миелография с введением йодсодержащего препарата через поясничный прокол. Исследование выполняют при опущенном головном конце стола, что позволяет обнаружить нижнюю границу препятствия ликворотоку. В качестве контрастного вещества можно использовать воздух (пневмомиелография).

Церебральная ангиография. Это рентгеноконтрастное исследование кровеносных сосудов позволяет уточнить характер и локализацию патологического процесса и применяется в диагностике пороков развития сосудистой системы (аневризмы артериальные и артериовенозные, артериовенозные соустья), стенозирующих поражений магистральных артерий головы для уточнения показаний к хирургическому вмешательству. Ангиографические методы можно подразделить на прямые, при которых производится пункция сонной или позвоночной артерии, и катетеризационные, когда контрастное вещество вводят в магистральные сосуды головы путем их катетеризации через бедренную, подмышечную или плечевую артерию.

Ангиография важна для исследования состояния сосудистого русла, коллатерального кровоснабжения и определения скорости мозгового кровотока. Выделяют артериальную, капиллярную и венозную фазы прохождения контрастного вещества по сосудам мозга. В норме контраст покидает сосудистое русло мозга за 8-9 с, но при резком повышении внутричерепного давления, обусловленном опухолью, гематомой, гидроцефалией, отеком мозга, время мозгового кровообращения может удлиняться до 15-20 с. При крайней степени внутричерепной гипертензии и смерти мозга наблюдается остановка мозгового кровообращения:

контрастное вещество не поступает в сосуды мозга. Ускорение мозгового кровотока отмечается при артериовенозных аневризмах и соустьях. У некоторых больных с подозрением на артериовенозную мальформацию спинного мозга, а также при некоторых спинальных опухолях для установления диагноза требуется спинальная ангиография. Исследование выполняют путем катетеризации артерий, кровоснабжающих спинной мозг.

8.9. Компьютерная томография Метод основан на измерении и последующей компьютерной обработке степени

поглощения рентгеновского излучения различными тканями. На основании полученных данных реконструируется изображение (томограмма), в котором ткани с высокой рентгеновской плотностью (костная ткань, кровь) представлены высоким сигналом (светлые участки), а структуры, имеющие низкую плотность (спинномозговая жидкость, жировая ткань, - низким сигналом (темные участки).

При анализе компьютерных томограмм мозга оцениваются наличие очагов измененной рентгеновской плотности, их характеристики, расположение, форма и количество, наличие перифокального отека, смещение мозговых структур, изменение величины и конфигурациии ликворных пространств, в частности сдавления желудочков мозга (рис. 8.20).

Рис. 8.20. КТ изменения при геморрагическом (слева) и ишемическом (справа) инсультах Компьютерная томография (КТ) является методом выбора при диагностике острых нарушений мозгового кровообращения и при острой черепно-мозговой травме. Высокая чувствительность КТ к присутствию крови позволяет выявлять очаги кровоизлияния в веществе мозга, наличие крови в желудочковой систем и в подоболочечных пространствах. Высока роль КТ в выявлении опухолей головного и спинного мозга. КТ может также использоваться для выявления и дифференциальной диагностики заболеваний позвоночника, спинного мозга и его корешков (новообразования, грыжи межпозвонковых дисков).

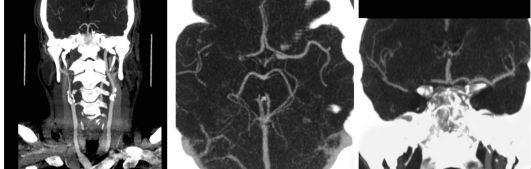

К числу несомненных достоинств КТ относятся относительно невысокая стоимость исследования и быстрота получения результата. Диагностические возможности КТ расширяются при использовании контрастного усиления, обычно используются неионные йодсодержащие препараты, которые вводятся внутривенно, при этом наблюдается поступление контрастного препарата в участки мозга и образования с нарушенным гематоэнцефалическим барьером (опухоль, участки воспаления). Помимо КТ с пошаговым режимом сканирования, в настоящее время разработана методика спиральной КТ. Данный метод обеспечивает высокую разрешающую способность и позволяет воссоздавать объемное (трехмерное) изображение изучаемых структур. Возможно также выполнение ангиографии церебральных сосудов при болюсном введении определенной дозы контрастного прапарата внутривенно (рис. 8.21).

Рис. 8.21. КТ ангиография магистральных сосудов шеи (слева) и сосудов мозга (в центре и справа).

Рис. 8.21. КТ ангиография магистральных сосудов шеи (слева) и сосудов мозга (в центре и справа).

Окклюзия правой средней мозговой артерии на отрезке М1, кальцифицированные атеросклеротические бляшки в месте бифуркации сонных артерий на шее 8.10. Магнитно-резонансная томография

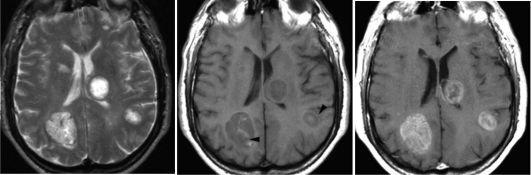

Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) основан на регистрации электромагнитного излучения, испускаемого протонами после воздействия на них электромагнитного поля радиочастотного диапазона. Излучение протонами энергии в виде разночастотных электромагнитных колебаний происходит параллельно с процессом релаксации - возвращением протонов в исходное состояние на нижний энергетический уровень после их предварительного возбуждения. Контрастность изображения тканей на томограммах зависит от времени, необходимого для релаксации протонов, а точнее от двух его компонентов: Т1 - времени продольной и Т2 - времени поперечной релаксации. Выбирая параметры сканирования, в частности частоту подачи радиочастотных импульсов (импульсная последовательность), можно влиять на контрастность изображения. Использование различных режимов подачи импульсов позволяет добиться увеличения контрастности при исследовании различных тканей и структур организма (белое и серое вещество мозга, костная ткань, ликвор, кровь), что обеспечивает большие диагностические возможности МРТ по сравнению с КТ. Особенности получаемого изображения во многом зависят от силы используемого в приборе магнитного поля. Исследование в режиме Т1 дает более точное представление об анатомических структурах головного мозга, в то время как изображение, полученное при исследовании в режиме Т2, в большей степени отражает состояние воды в тканях. МРТ получила широкое распространение в клинической практике при многих формах поражения нервной системы: сосудистых заболеваниях, воспалительных, травматических и иных поражениях головного и спинного мозга (рис. 8.22). Дополнительная информация может быть получена при введении контрастных агентов, способных накапливаться в патологически измененных участках мозга и образованиях при нарушении гематоэнцефалического барьера или усилении васкуляризации. В качестве контрастных агентов при используются соединения парамагнетиков, в частности гадолиния (магневист, омнискан).

Имеется целый ряд специализированных МРТ исследований, отличающихся физическими характеристиками процесса и алгоритмами оценки полученных сигналов. Существует возможность выполнения МР ангиографии, позволяющей получать изображения сосудов мозга без введения каких либо препаратов в организм (рис. 8.23). Диффузионно-

Рис.

8.22. Метастазы в головной мозг (указаны стрелками на среднем изображении). Тип МРТ изображений: слева - Т2-взвешенное изображение; в центре - Т1 взвешенное изображение; справа - Т2-взвешенное изображение с подавлением сигнала от жидкости (ликвора)

Рис.

8.23. Трехмерная времяпролетная ангиография (3D-TOF) церебральных сосудов в аксиальной (А), косой коронарной (В) и коронарной (С) проекциях. Разобщенный виллизиев круг, задняя трифуркация левой внутренней сонной артерии, гипоплазия правой вертебральной артерии, стеноз (или гипоплазия) левой передней мозговой артерии на участке А1 взвешенная МРТ позволяет выявлять ишемическое повреждение мозгового

вещества на максимально ранних стадиях. Перфузионная МРТ обеспечивает возможность оценки локального кровотока в различных отделах мозга. Функциональная МРТ на основании оценки изменений локального кровотока при активации определенных церебральных структур (например, при выполнении заданного движения), позволяет картировать изменения функциональной активности мозга. Помимо получения анатомических изображений, возможно определение концентрации отдельных метаболитов в мозге (МР-спектроскопия), что позволяет изучать протекание биохимических процессов в центральной нервной системе. С помощью МРТ могут быть получены трехмерные изображения исследуемого органа.

Важным преимуществом МРТ является ее безопасность для обследуемого и персонала. Ограничениями к ее применению является наличие металлических имплантатов и электронных устройств в организме, в частности искусственного водителя сердечного ритма.

8.11. Позитронная эмиссионная томография Метод позитронной эмиссионной томографии основан на применении

короткоживущих изотопов, которыми метятся вводимые в организм вещества, участвующие в обменных процессах мозга (глюкоза, аминокислоты, предшественники нейромедиаторов). Метод позволяет судить о состоянии обмена этих веществ в различных областях мозга и выявлять особенности их метаболизма в мозге, а также оценивать функциональную активность различных его отделов. 8.12. Диагностические манипуляции Люмбальная пункция

Люмбальная пункция производится с целью получения цереброспинальной жидкости для ее анализа, определения внутричерепного давления и проходимости субарахноидальных пространств, выполнения миелографии, введения лекарственных препаратов. Показаниями к люмбальной пункции являются менингеальный синдром, подозрение на воспалительное поражение мозговых оболочек, подоболочечное кровоизлияние. Люмбальную пункцию не следует проводить при локальных гнойных процессах (пролежни, фурункулез), выраженном угнетении сознания с явлениями вторичного стволового синдрома (во избежание вклинения мозга). Пункцию обычно делают специальной иглой диаметром 0,5-1 мм и длиной 9-12 см между остистыми отростками позвонков LIII-LIV-LV. Больного укладывают на бок с согнутыми и приведенными к животу ногами. Голова больного согнута и располагается в одной горизонтальной плоскости с туловищем. Промежуток между остистыми отростками позвонков LIV-LVрасполагается на уровне

линии, соединяющей гребни подвздошных костей (рис. 8.24). После обработки кожи в

Рис.

8.24. Люмбальная пункция в положении больного на боку (а) и сидя (б)

месте пункции дезинфцирующим раствором производят анестезию кожи и мягких тканей (2-3 мл 0,5% раствора новокаина).

Иглу со вставленным в нее мандреном продвигают строго в сагиттальной плоскости и несколько кверху соответственно промежутку между остистыми отростками. Момент прокола твердой мозговой оболочки определяется по ощущению «проваливания» иглы. Иглу продвигают на несколько миллиметров глубже, затем извлекают мандрен, и из иглы вытекает цереброспинальная жидкость. При

продвижении иглы в субарахноидальное пространство может возникнуть резкая боль, если игла касается конского хвоста. В этом случае надо осторожно изменить положение иглы. К игле подсоединяют трубку для

измерения давления. По показаниям проводят ликвородинамические пробы. После этого извлекают 2-3 мл цереброспинальной жидкости для лабораторных исследований (определение количества белка, клеточного состава, присутствия флоры и определения ее чувствительности к антибактериальным препаратам и др.). Ликвородинамические пробы делают для определения проходимости субарахноидального пространства спинного мозга. Проба Квекенштедта заключается в сдавлении вен шеи, вследствие чего повышается внутричерепное давление. При проходимости ликворных пространств выше уровня пункции одновременно повышается давление в манометрической трубке, подсоединенной к пункционной игле (отрицательная проба Квекенштедта).

При затруднении в циркуляции цереброспинальной жидкости отмечается медленный незначительный подъем давления на люмбальном уровне. При полном блоке субарахноидального пространства изменения давления в манометрической трубке в ответ на сдавление вен шеи вообще не происходит (положительная проба Квекенштедта). Аналогичный результат можно получить при сгибании головы больного, что также

приводит к затруднению ликворного оттока из полости черепа и повышению интракраниального давления.

Дополнительную информацию о проходимости субарахноидального пространства спинного мозга можно получить при надавливании на брюшную стенку больного (проба Стуккея), что также приводит к повышению ликворного давления вследствие затруднения оттока из вен брюшной полости и спинномозгового канала. При блоке ликворного пространства на шейном или грудном уровне при пробе Стуккея ликворное давление на поясничном уровне будет повышаться, а при сдавлении вен шеи (проба Квекенштедта) оно будет неизменным.

Субокципитальная пункция Субокципитальная пункция (пункция большой цистерны мозга) производится с

диагностической целью (анализ цереброспинальной жидкости), для введения лекарственных средств и выполнения миелографии. Пункцию можно выполнять как в лежачем, так и в сидячем положении больного. Субокципитальную пункцию выполняют следующим образом. Выбривают волосы в шейно-затылочной области, кожу дезинфицируют. При резко согнутой голове больного определяют наружный затылочный бугор и остистый отросток CII. Посередине расстояния между ними производят анестезию кожи. Иглу вводят строго в сагиттальной плоскости до тех пор, пока ее конец не упрется в затылочную кость. По мере погружения иглы производят анестезию мягких тканей раствором новокаина. После того как игла упрется в кость, ее надо несколько извлечь и ее конец сместить вниз в направлении затылочной цистерны. Такое перемещение иглы производится до тех пор, пока ее конец не опустится ниже края затылочной кости (рис. 8.25). При продвижении иглы внутрь хирург испытывает эластическое сопротивление в момент прокола атлантоокципитальной мембраны. При попадании конца иглы в большую цистерну после извлечения мандрена из иглы начинает вытекать цереброспинальная жидкость.

Выполнение субокципитальной пункции требует очень большой осторожности и определенного навыка. При неправильной технике возможны серьезные осложнения, в первую очередь ранение задней нижней мозжечковой артерии и повреждение продолговатого мозга.

Вентрикулярная пункция

Пункция боковых желудочков мозга осуществляется с диагностической целью (получение цереброспинальной жидкости для исследования, измерение интракраниального давления); для выполнения вентрикулографии (контрастирование желудочков мозга с помощью рентгеноконтрастных веществ); выполнения некоторых операций на желудочковой системе с помощью вентрикулоскопа. Иногда приходится прибегать к вентрикулярной пункции с лечебной целью, чтобы путем извлечения цереброспинальной жидкости снизить внутричерепное давление при нарушении оттока ликвора из желудочков мозга. Вентрикулярная пункция производится также при установке системы наружного дренирования желудочков мозга или выполнении шунтирующих операций на ликворной системе мозга.

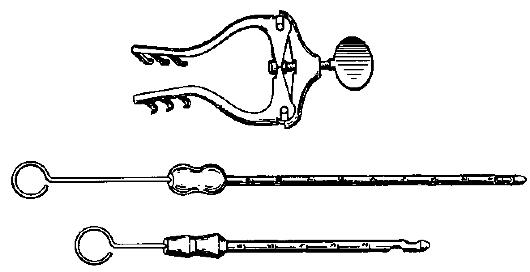

Чаще производится пункция переднего или заднего рога бокового желудочка. При пункции переднего рога бокового желудочка делают линейный разрез мягких тканей длиной около 4 см. Края кожи разводят с помощью ранорасширителя Янсена (рис. 8.26). Накладывают фрезевое отверстие, которое должно располагаться на 2 см кпереди от коронарного шва и на 2 см латеральнее средней линии сагиттального шва. Твердую мозговую оболочку вскрывают крестообразно и в мозг вводят канюлю для вентрикулопункции.

Рис.

8.25. Субокципитальная пункция

Рис.

8.26. Расширитель Янсена для разведения кожных краев при вентрикулярной пункции, вентрикулярные канюли Канюлю продвигают параллельно сагиттальной плоскости в направлении

внутреннего слухового прохода. В норме у взрослых передний рог располагается на глубине 5-5,5 см. При гидроцефалии это расстояние может существенно сокращаться.

Для пункции заднего рога фрезевое отверстие накладывают на 3 см латеральнее и на 3 см выше наружного затылочного бугра. Канюли погружают в мозг в направлении верхненаружного края глазницы. В норме задний рог располагается на глубине 6-7 см (рис. 8.27).