- •Иммунология. Занятие №4. Гиперчувствительность. Иммунологическая память. Иммунологическая толерантность.

- •1. Реакция гиперчувствительности: определение. Понятие аллергии, стадии аллергической реакции.

- •2. Классификация аллергии.

- •3. I тип реакции гиперчувствительности немедленного типа: анафилаксия (механизм развития, проявления анафилаксии, принципы терапии). Анафилактический шок. Атопия.

- •4. II тип гиперчувствительности немедленного типа: цитотоксический: механизм развития, клинические проявления.

- •5. III тип реакции гиперчувствительности немедленного типа: иммунокомплексный: механизмы развития, клинические проявления.

- •6. Гиперчувствительность замедленного типа: механизм развития,

- •7. Классификация аллергенов. Инфекционная аллергия.

- •10. Лабораторная диагностика аллергий.

- •11. Иммунологическая память: понятие, механизмы.

- •Длительное сохранение антигенов в организме

- •Часть т- и в-лимфоцитов дифференцируется в клетки иммунологической памяти

- •12. Иммунологическая толерантность: понятие, причины, механизмы.

6. Гиперчувствительность замедленного типа: механизм развития,

проявления контактной аллергии.

К ГЗТ относятся клеточно-опосредованные реакции гиперчувствительности. Они развиваются без участия антител.

Часто возникают на полисахаридные и низкомолекулярные пептиды, особенно при внутрикожном введении (может быть вызвана, например, вакциной БЦЖ).

Развивается при туберкулёзе, бруцеллезе, микозах и др. инфекциях.

Механизм развития:

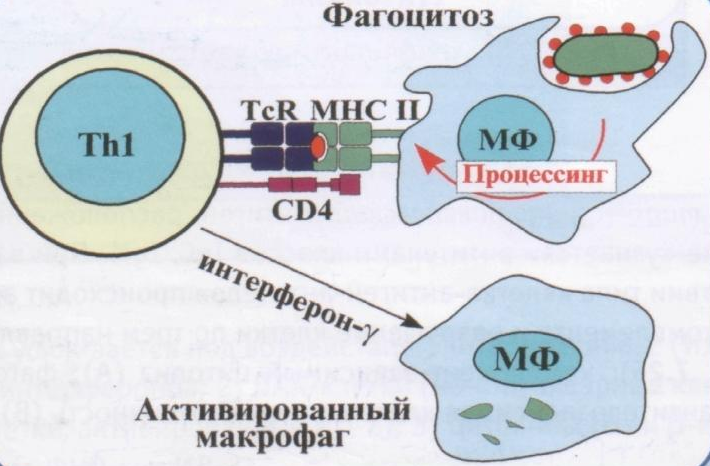

Антиген поглощается макрофагами, процессируется и презентируется в комплексе с молекулами МНС II. (МНС (англ.)- главный комплекс гистосовместимости)

С помощью CD4-рецептора Т-хелперы распознают комплекс рМНС и активируются.

Т-хелперы начинают выделять лимфокины (в частности, гамма-интерферон)

Происходит активация макрофагов.

Если макрофаг не способен элиминировать антиген (например, микобактерии), то на месте его внедрения образуется гранулема – патологическое образование с центрально расположенным возбудителем, окруженным фиброзной тканью и макрофагальным инфильтратом. Роль гранулемы заключается в ограничении возбудителя и поврежденных участков тканей от здоровых тканей организма.

Проявления контактной аллергии:

Аллергические явления при инфекционных, аутоиммунных заболеваниях, контактных дерматитах

Типичные проявления ГЗТ:

- туберкулиновая проба

- контактная экзема

- отторжение трансплантата

7. Классификация аллергенов. Инфекционная аллергия.

Классификация аллергенов |

||

Экзогенные |

Эндогенные |

|

Гетероаллергены |

Аутоаллергены |

|

Аэрогенные |

|

Нормальные интактные антигены собственных клеток и их продуктов. В норме вызывают аутотолерантность. |

Контактные (действуют на кожу и слизистые) |

- индуцируемые повреждением |

|

Пищевые |

- атипические (опухолевые, эмбриональные, антиген стареющих клеток) |

|

Инъекционные |

|

|

Инфекционные |

- вирус-индуцированные |

|

Лекарственные |

- индуцированные микроорганизмами |

|

Инфекционная аллергия – аллергическое состояние, развивающееся при контакте с инфекционным аллергеном МИКРООРГАНИЗМА. Способствует развитию инфекционного процесса и вносит свой вклад в патогенез инфекционной болезни.

8. Лекарственная аллергия: особенности иммунного ответа на лекарства-гаптены, клинические проявления лекарственной аллергии.

Лекарственная аллергия – это патологическая реакция на медикамент, в основе которой лежат иммунологические механизмы.

Почти любое лекарственное средство может быть аллергеном, кроме некоторых химических веществ, которые являются естественными частями биологических жидкостей (глюкоза, хлорид натрия и т.д.)

3 этапа развития:

Образование гаптена:

Лекарство превращается в гаптен - форму, которая может реагировать с белками.

Образование аутоантигена:

Гаптен соединяется с белком-носителем (аутобелком), образуя аутоантиген.

Развитие иммунной реакции организма на образовавшийся комплекс.

Особенности иммунного ответа на лекарства-гаптены:

Всегда присутствует аутоиммунный компонент.

Чем меньше молекула гаптена, тем более она модифицирует белок-носитель, тем более выражена аутоиммунная составляющая лекарственной аллергии.

Клинические проявления: протекает по любому типу аллергических реакций (I-IV), чаще всего – по отношению к клеткам крови.

9. Принципы лечения и профилактики лекарственной аллергии.

Принципы лечения:

отмена всех препаратов (в крайнем случае);

энтеросорбенты;

выявление причинного аллергена;

десенбилизация малыми дозами аллергена в течение длительного времени для индукции иммунологической толерантности (простыми словами, чтобы организм был невосприимчив к этому аллергену);

в тяжелых случаях – глюкокортикоиды;

плазмаферез (забор крови, очистка, и возвращение в кровоток).

Принципы профилактики:

назначение лекарств только по показаниям;

учёт аллергического анамнеза;

подбор (желательно in vitro) препаратов, не вызывающих непереносимости;

по возможности назначение лекарств перорально (самое опасное – внутривенное введение).