Учебники и пособия / Подшивалов В. П. Инженерная геодезия

.pdfвысоте. 6. Покажите насколько удовлетворяет точность топографических планов требованиям точности предварительного проектирования в профиле трубопроводов напорных и самотечных. 7. Для каких целей создается геодезическая основа при изысканиях и строительстве подземных коммуникаций? 8. Как используются притрассовые геодезические плановые и высотные знаки при изысканиях и строительстве подземных коммуникаций, какими способами выполняются съемки местности и вынос точек трассы в натуру? 9. Какими способами выполняется съемка существующих подземных коммуникаций? 10. Как выполняется камеральное трассирование трубопроводов и по каким данным составляется предварительный проектный профиль трубопровода? 11. В чем назначение, каковы содержание и необходимая точность полевого трассирования напорных и самотечных трубопроводов? 12. Какие геодезические данные и по каким формулам рассчитываются при проектировании на профиле трубопровода? 13. С какой точностью и какими способами выносят в натуру основные оси подземных коммуникаций? 14. Как подготовить разбивочный чертеж для выноса в натуру оси сооружения способами полярным, угловых засечек, линейных засечек, створным? 15. Как обеспечивают зачистку дна траншеи на проектное положение по высоте? 16. Как рассчитывают высоту постоянной и ходовой визирок? 17. Как выполняется укладка труб самотечной канализации в расчете на минимальные (критические) и нормальные скорости сточных вод? 18. Как рассчитать ширину рабочей зоны вдоль трассы для строительства подземного трубопровода? 19. Как определить объем грунта, извлекаемого из траншей и котлованов? 20. Какие применяются конструкции переходов трубопроводов через препятствия, какие геодезические работы выполняются при их проектировании и устройстве? 21. Как рассчитать ширину траншеи перехода через препятствие для укладки труб? 22. В чем назначение исполнительных съемок? Каковы способы их производства и содержание исполнительной документации? 23. С какой целью и как можно определить высоту проводов ЛЭП над трассой трубопровода, высоту водонапорной башни?

Ã Ë À ÂÀ 10

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ И МЕЛИОРАТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

10.1. Состав и содержание инженерно-геодезических работ

при строительстве гидроэлектростанций

При нарастающем дефиците ископаемых энергоносителей возрастает актуальность создания в Республике Беларусь сети гидроэлектростанций. Пределы их мощности определяются малыми уклонами равнинных рек и объемами водотока в них. Наиболее крупные гидроэлектростанции мощностью 17– 20 МгВт будут построены на реках Неман (уклон водотока 15–17 см на 1 км или 0,15–0,17 ‰) и Западная Двина (уклон 17–26 см на 1 км). Перепад уровня воды при плотинах ограничивается до 7–11 м, поскольку контуры водохранилищ не должны выходить за пределы естественного паводкового разлива реки. Соответственно проектная длина водохранилищ на названных реках составляет 30–50 км. На небольших реках при приемлемых площадях разлива водохранилищ и достаточной высоте перепада водотока при плотине строят мест-

ные (малые) гидроэлектростанции.

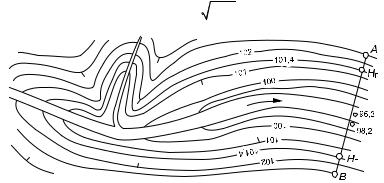

Состав инженерно-геодезических работ. Для предварительного проектирования крупных гидроузлов и местных гидроэлектростанций используются имеющиеся материалы выполненных изысканий: экономических; инженерно-геодези- ческих, геологических, инженерно-геологических, гидрологических, экологических и др. С учетом малых уклонов рек республики при предварительном проектировании наиболее крупных гидроузлов используются топографические карты масштаба 1 : 10 000 с высотой сечения рельефа 1 м. Для проектных изысканий малых местных ГЭС используются топографические карты масштабов 1 : 2000 или 1 : 5000 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Относительно намеченного створа плотины по горизонталям карты выбирается проектная отмет-

411

– исходные реперы;

– исходные реперы;

– станция нивелирного хода;

– станция нивелирного хода;

– связующие нивелирного хода;

– связующие нивелирного хода;

– точки границы

– точки границы