Учебники и пособия / Подшивалов В. П. Инженерная геодезия

.pdf

Рис. 8.12. Главные и основные оси здания сложной геометрии в плане

•основные – оси, которые образуют внешний контур здания (его габариты) и характерны для объектов промышленного и гражданского строительства;

•дополнительные – оси, которые чаще бывают промежуточными, иногда внешними, и служат геометрической основой монтажа внутренних и наружных конструкций здания, сооружения.

Вынос в натуру здания или сооружения согласно проекту осуществляют выносом его главных или основных осей от-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

II |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

5 |

6 |

7 |

|

8 |

|

|

|

|||||||||

Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

I  I

I

А

А  А

А

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

2 |

4 |

|

5 |

6 |

7 |

|

8 |

||||||||

II

I–I; II–II — главные оси;

А–А, Б–Б, 1–1, 8–8 — основные (габаритные) оси; 2–2, 3–3, …, 7–7 — промежуточные оси

1 2 3 4 5

Б

А

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

5 |

|||

А–А, Б–Б, 1–1, 5–5 — основные оси;

2–2, …, 5–5 — промежуточные оси

Рис. 8.13. Главные, основные и дополнительные (промежуточные) оси зданий прямоугольной в плане формы

270

Рис. 8.14. Схемы фрагмента городской геодезической сети и выноса в натуру осевых точек сооружений:

а – вынос оси ЕЕ и центра О пересечения радиальных осей относительно створных точек опорной стороны геодезической сети; б – вынос основной оси АА здания относительно ближайших пунктов теодолитного хода;  – пункты городской геодезической сети (ПГ);

– пункты городской геодезической сети (ПГ);  – пункты полигонометрического или теодолитного хода;

– пункты полигонометрического или теодолитного хода;  – створные пункты С на стороне 15–16; di, βi – линейные и угловые разбивочные элементы;

– створные пункты С на стороне 15–16; di, βi – линейные и угловые разбивочные элементы;  –

–

пункты закрепления основных осей здания (внешней геодезической основы здания)

носительно пунктов плановой геодезической основы стройплощадки.

На рис. 8.14 приведен пример геодезической основы территории застройки и две возможные схемы выноса в натуру осевых точек (осей) сооружения. Пункты ПГ15–ПГ16 городской геодезической сети могут быть пунктами триангуляции, полигонометрии или спутниковыми. Относительно названных пунктов развивают геодезическую сеть стройплощадки для топографических изысканий и затем для выноса в натуру

главных или основных осей сооружений.

Пункты плановой геодезической основы стройплощадки. Данные пункты должны быть определены в государственной или городской системе плановых координат как на стадии инженерных изысканий, так и на стадии выноса в натуру осей

271

и точек сооружения в проектное положение. Принцип передачи на стройплощадку указанных координат показан на рис. 8.14. В нашем примере государственная или же местная городская система плановых координат закреплена на местности геодезическими пунктами триангуляции или полигонометрии ПГ15 – ПГ16 – ПГ17.

Для топографической съемки участка, а впоследствии для выноса осей сооружения в натуру через участок прокладывают полигонометрический или же теодолитный ход ПГ15 – Т1 – Т2 – … – ПГ17. На рис. 8.14 пункты Т3 и Т4 теодолитного хода представляют простейшую плановую геодезическую основу стройплощадки для одного здания.

Относительно пунктов Т3 и Т4 геодезической основы стройплощадки на местность выносят в проектное положение точки А1 и А2 одной из основных осей объекта (оси А–А), которые служат исходными для разбивки и закрепления остальных основных осей: Б–Б, 1–1 и 5–5. Закрепленные осевые точки представляют внешнюю геодезическую основу здания или сооружения.

Относительно главных и основных осей производят разбивку дополнительных (здесь промежуточных) осей.

Знаки, которыми закрепляют разбивочные оси внутри здания на монтажных горизонтах, представляют внутреннюю геодезическую основу здания или сооружения.

Общая структура плановой геодезической разбивочной основы для строительства отвечает последовательности ее создания и включает:

•геодезическую основу территории;

•плановую геодезическую основу стройплощадки;

•внешнюю геодезическую основу здания или сооружения;

•внутреннюю геодезическую основу здания или соору-

жения.

Строительная геодезическая сетка. Плановую геодезическую основу большой стройплощадки промышленного предприятия, группы жилых и гражданских зданий создают в виде прямоугольной координатной строительной геодезической сетки (рис. 8.15). Оси Х и Y сетки расположены параллельно основным осям производственных зданий и технологических линий. Размеры прямоугольных фигур могут быть 100×100 м, 200×200 м и др. Строительную сетку проектируют на генплане стройплощадки и графически определяют государственные или городские (местные) координаты угловых точек сетки Р и Е.

272

Рис. 8.15. Одна из схем выноса в натуру проекта строительной сетки

Приняв точку Р за начальную и зная точные значения размеров фигур сетки, аналитически рассчитывают координаты

ееугловых точек К, С и Е. Указанные точки выносят в натуру относительно пунктов F, R, Q, N геодезической опорной сети полярным или иным способом.

Местоположение остальных вершин строительной сетки по

еевнешнему контуру определяют различными способами, например створным. Зрительной трубой теодолита (или электронного тахеометра) задают направления РК и РЕ и в их створе с помощью металлической рулетки (или светодальномера, электронного тахеометра) находят место промежуточных вершин. Закрепив вершины по контуру сетки, переходят к разбивке внутренних ее вершин. В зависимости от назначения строительную сетку строят из основных и дополнительных фигур. Стороны основных фигур принимают длиной 50, 100, 200 или 400 м. При строительстве многоэтажных зданий стороны стро-

ительной сетки выбирают длиной 25, 30 или 50 м.

Типы геодезических знаков, выбор места для них. Схемы геодезических знаков показаны на рис. 8.16. На практике применяют и иные их конструкции. Главные и основные оси зданий можно закреплять знаками в виде забетонированного в якорь отрезка рельса или трубы, вбитых в землю металличе-

273

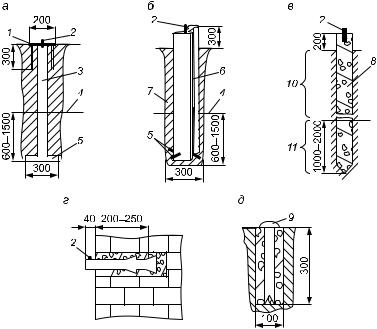

Рис. 8.16. Схемы знаков:

а, б – для зоны сезонного промерзания; в – закладки ниже зоны рыхлых грунтов; г – заложения в капитальные сооружения; д – заложения в бетонные покрытия; 1 – пластина 200×200 мм; 2 – выступ координатный; 3 – труба диаметром 50–70 мм; 4 – зона промерзания грунтов; 5 – якорь; 6 – рельс; 7 – скважина под бур; 8 – свая; 9 – сферическая поверхность; 10 – толща рыхлых грунтов; 11 – глубина погружения сваи в устойчивые грунты

ских штырей, деревянных кольев с гвоздем в торце, специальных марок на капитальных зданиях.

Осевые знаки следует закреплять на расстоянии от контура здания не менее 15 м в местах, свободных от размещения временных и постоянных подземных и надземных сооружений, складирования строительных материалов и т.д. Место закрепления знака должно быть удобным для установки над знаком геодезических приборов и ведения наблюдений.

Вершины геодезической строительной сетки закрепляют сначала временными знаками (кольями с гвоздем, затем их заменяют устойчивыми постоянными знаками (выполненными из труб или железобетонных пилонов) с металлической пластинкой в верхнем торце. На пластинке отмечают временный

274

центр. По знакам прокладывают полигонометрические ходы, уравнивают их и вычисляют координаты хв и ув временных центров. Для перенесения (редуцирования) временных центров в проектное положение с координатами хп и уп вычисляют величины редукции вдоль осей сетки х = хп – хв и у = = уп – ув. С помощью линейки на пластинке находят место проектного центра и обозначают его углублением (керном или дрелью). Точность сетки проверяют измерениями углов и дли-

ны ее сторон.

Высотная геодезическая основа стройплощадки. Состоит из сети устойчивых высотных геодезических знаков (реперов). Высотными знаками служат устойчивые грунтовые пункты внешней геодезической сети, плановой основы стройплощадки, стенные и грунтовые реперы. Количество высотных знаков принимают из условия, чтобы при строительных высотных разбивках длина визирного луча нивелира не превышала 50–60 м.

Отметки высотных знаков определяются нивелированием III, IV классов и техническим.

8.5. Геодезические приборы, применяемые в строительстве

Для измерения и построения горизонтальных углов, выноса осей зданий и сооружений в натуру, передачи осей по вертикали на монтажные горизонты и других работ широко применяются теодолиты. При измерении превышений и установке конструкций в проектное положение по высоте используются нивелиры. Отвесное проецирование точек производится посредством оптико-механических и лазерных зенит-приборов, а также нитяных отвесов. Лазерные геодезические приборы

(нивелиры, лазерные визиры и др.) применяются при разметке монтажа конструкций относительно лазерного луча, направленного горизонтально, наклонно или вертикально. Электронные тахеометры дают возможность модернизировать и ускорить процессы выноса осей и точек объектов в натуру в плане

ипо высоте, а также процессы детальных разбивочных работ

иисполнительных съемок. Лазерные рулетки (компактные светодальномеры) эффективно используются наряду с мерными лентами. Наземные сканеры дают возможность получать цифровые и графические отображения объектов строительства,

275

выполнять архитектурные съемки фасадов, выполнять мониторинг устойчивости и деформаций строительных конструкций, выполнять съемки котлованов и землеотвалов, опреде-

лять их объем, решать другие задачи.

Нитяной отвес большой длины (свыше 5–6 м) изготавливают из стальной или синтетической нити диаметром 0,5– 1,5 мм. Груз отвеса выбирают на 10–25% меньше массы, приводящей к разрыву нити; по форме груз должен быть цилиндрическим с коническим концом-центриром. Нить отвеса пропускают сквозь монтажно-технологические отверстия в конструкциях перекрытий. Отсутствие касаний проверяют «почтой» – небольшими конусами, выполненными из бумаги

ипускаемыми по нити.

Вслучае несовпадения оси отвеса с центром опорного знака линейкой измеряют координаты х и у оси отвеса относительно центра опорного знака разбивочной основы на исходном горизонта, а на монтажном − выносят проекцию опорного знака относительно нити по измеренным значениям х и у. Нитяной отвес чувствителен к воздействиям воздушных потоков, лишь при полном штиле внутри сооружения точность проецирования может составить 1–2 мм на 50–70 м высоты. При необходимости отвес помещают внутри пластмассовой трубы, укрепленной вертикально и защищенной от воз-

никновения внутреннего воздушного потока.

Оптические и лазерные приборы вертикального проецирования содержат зрительную трубу, создающую вертикальный визирный или лазерный луч. Плановые координаты вертикального луча на монтажном горизонте определяются с помощью палетки – полупрозрачного экрана с прямоугольной координатной сеткой.

Оптический прецизионный зенит-лот РZL (высокоточный оптический прибор) имеет вертикальную зрительную трубу с маятниковым компенсатором, обеспечивающим автоматическую установку визирного луча в вертикальной плоскости. Прибор ставят на штатив и центрируют встроенным оптическим отвесом над опорным знаком. В рабочее положение приводят по круглому уровню. Вертикальное проецирование производят на экран-палетку при четырех ориентациях прибора после поворотов через 90°. Из четырех проекций окончательной принимают среднюю. Точность проецирования – 1–2 мм на 100 м высоты. Лазерный зенитный прибор вертикального

276

проецирования НРL-2 характеризуется погрешностью 5 мм на 100 м, снабжен компенсатором малых наклонов, применяется аналогично прибору РZL при четырех ориентациях. Из четырех проекций светового пятна на палетку за окончательную

принимают среднюю.

Другие специальные лазерные приборы. Указатель (задатчик) направления лазерный ЗНЛ-01 (рис. 8.17, а) предназначен для обозначения точек на объекте световым пятном лазерного луча, лежащих в горизонтальных и вертикальных плоскостях, может использоваться при съемках нивелированием по квадратам, установке вертикальных элементов конструкций, разметке фундаментов. Точность установки луча

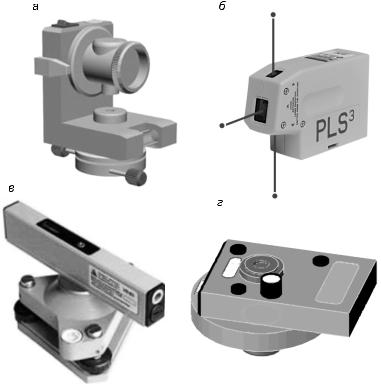

Рис. 8.17. Лазерные приборы:

а – задатчик направлений ЗНЛ-01; б, в – лазерные уровни PLS3 и УЛ-01; г – лазерный построитель зенитно-надирной линии ПЗНЛ-01

277

составляет 6 мм / 10 м. Лазерный луч может поворачиваться в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, с точной фиксацией через 90°, что позволяет использовать прибор как уровень, отвес, угольник с размерами сторон до 20 м.

Лазерный уровень PLS3 (рис. 8.17, б), у которого точность горизонтирования лазерного луча: 1 мм / 10 м на расстояниях до 30 м. Пределы компенсации наклона прибора: ±8°. Направление горизонтальных лучей можно устанавливать вперед, влево, вправо; вертикальных лучей – вверх и вниз.

Уровень лазерный УЛ-01 (рис. 8.17, в) предназначен для построения с помощью светового пятна на поверхности конструкций или реек следов горизонтальных и вертикальных плоскостей, создания параллельных линий под произвольным углом к горизонту, может использоваться для съемки горизонтальных и наклонных поверхностей, проверки вертикальности конструкций, разметки фундаментов и др. Точность горизонтирования лазерного луча – 3 мм / 10 м, масса с батарейками – 290 г.

В лазерном построителе зенитно-надирной линии ПЗНЛ-0,1 (рис. 8.17, в) лазерный луч может вращаться в горизонтальной или же в вертикальной плоскости, оставляя видимый световой след на поверхности стены или рейки. Линия плоскости строится с помощью вращающейся насадки с цилиндрическими линзами или же насадки с пентапризмой. Режим вращения задается с помощью регулятора. Прибор предназначен для применения при монтаже стеновых покрытий, пола, потолков, ин- женерно-технических коммуникаций и нивелирования потолков, стен, пола. Устанавливается на стандартный штатив или специальный столик и выставляется по пузырьковому уровню.

Данные о лазерном построителе плоскости LP30 приведе-

ны на рис. 6.15, а.

Электронные тахеометры (см. п. 5.2) могут использоваться с отражательными призмами и в безотражательном режиме. С помощью электронного тахеометра решаются многие инженерно-геодезические задачи строительно-монтажного назначения, например вынос осей несущих колонн в проектное положение в плане и по высоте. Для этого тахеометр центрируют над опорной точкой внутренней разбивочной основы, ориентируют, светоотражатель, закрепленный на вертикальной штанге, оснащенной круглым уровнем, ставят вблизи искомой точки с проектными координатами хп, уп, наводят зри-

278

тельную трубу тахеометра на светоотражатель и нажимают клавишу «измерение». По данным светодальномера и угломерного блока процессор тахеометра вычисляет текущие координаты хс, ус светоотражателя и поправки δх = хп – хс и δу = = уп – ус для перемещения светоотражателя в проектное положение. После установки светоотражателя в заданную точку измерения его координат повторяются и выполняется необходимая корректировка его положения. Погрешность выноса точек в плане и по высоте на расстояниях до 50–100 м составляет 3–5 мм для тахеометров с приборными погрешностями:

угловой – 5″, линейной – 2 мм.

Сканеры (см. рис. 7.9) по мере их совершенствования и снижения стоимости, получат все более эффективное применение в различных инженерно-геодезических задачах как средство документальных съемок объектов строительства, геодезического обеспечения вертикальной планировкой территории, мониторинга текущих изменений застройки, измерения деформаций строительных объектов и др.

8.6. Элементы геодезических разбивочных работ

Геодезические разбивочные работы выполняются способа-

ми, включающими решение типичных геодезических задач, которые называются элементами геодезических разбивочных

работ. К ним относятся построение проектного горизонтального угла, построение проектного отрезка прямой линии, вынос точки на проектную отметку и др.

8.6.1.Построение проектного горизонтального угла

Сл у ч а й 1. Указываются проектный горизонтальный угол

βи допустимая погрешность построения этого угла 2mβ = 1′. При таком значении mβ для работы требуются теодолит клас-

са Т30 и рулетка.

Теодолит ставят над вершиной А разбиваемого угла β (рис. 8.18, а), центрируют, горизонтируют, закрепляют горизон-

тальный круг и визируют зрительной трубой на точку В. Берут отсчет b по горизонтальному лимбу и вычисляют отсчет е = = b + β. Верхнюю часть прибора устанавливают на отсчет е и вдоль визирной оси зрительной трубы ставят визирную цель Е.

279