Учебники и пособия / Подшивалов В. П. Инженерная геодезия

.pdf

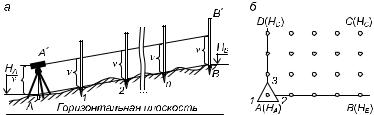

Рис. 8.18. Разбивки проектной величины:

а – горизонтального угла; б – проектного расстояния

Затем построение угла повторяют при втором положении вертикального круга, при этом допускается расхождение в положениях цели Е до 2–3 см на каждые 100 м расстояния АЕ = l. Расстояние ЕЕ′ = с делят пополам и получают искомую точку Е.

При этом угловая погрешность выноса оценивается величиной mβ ≈ (0,5с/l)ρ″. Если с = 3 см; l = 100 м, то mβ = (0,5 ×

×0,03/100) 206265 ≈ 30″.

Сл у ч а й 2. Проектный угол необходимо построить с повышенной точностью 10″ или более высокой. Для этого применяют высокоточный теодолит Т5. Его центрируют по оптическому отвесу с точностью 1 мм. Сначала выполняют

описанные выше действия, находят предварительное положение Е′ определяемой точки, затем несколькими приемами измеряют угол ВАЕ′ = β′ и вычисляют отклонение δβ получен-

ного угла от проектной величины. После этого измеряют расстояние l = АЕ′ ≈ АЕ и вычисляют линейную поправку (редукцию) с для перемещения визирной цели в проектную

точку Епр:

с = l tg δβ = l δβ / ρ″, |

(8.24) |

где l – расстояние AE; ρ = 206265 – число секунд в радиане. После определения и обозначения вехой места точки Епр

для контроля измеряют угол ВАЕпр, его значение не должно отличаться от проектной величины свыше установленной по-

грешности Δβдоп (например, Δβдоп = 10″).

С л у ч а й 3. Отсчетные устройства теодолитов типа Т30 – 4Т30П дают возможность построить горизонтальный угол со средней квадратической погрешностью mβ = 5–6″ (с предель-

280

ной погрешностью 2mβ = 10–12″), но при условии, что заданный угол не содержит дробных долей наименьшего деления шкалы отсчетного микроскопа (см. рис. 4.8), например углы 90° 00′; 90° 10′ и т.д. Построение угла с повышенной точностью реализуется за счет того, что отсчетный индекс или нулевой штрих шкалы отсчетного микроскопа достаточно точно совмещают со штрихом градусного деления (с малой погрешностью mс = 3–4″).

Пример 8.3. Требуется построить на местности проектный горизонтальный угол ВАЕ = β = 90° 00′ с допустимой погрешностью 2mβ ≈ 10″. Теодолит Т30 (2Т30П, 4Т30П) центрируют над вершиной угла с точностью 1 мм с помощью зрительной трубы, установленной вертикально на отсчет по вертикальному кругу 270° 00′ или 90° 00′. Устанавливают верхнюю часть прибора на отсчет по горизонтальному кругу 0° 00′ и, не изменяя отсчет, наводят зрительную трубу на визирную цель В, закрепляют горизонтальный круг, устанавливают верхнюю часть прибора на отсчет по горизонтальному кругу 90° 00′ и на направлении визирного луча устанавливают визирную цель Е. Затем переводят зрительную трубу через зенит и при отсчете по горизонтальному кругу 180° 00′ визируют на цель В, устанавливают верхнюю часть прибора на отсчет 180° 00′, закрепляют горизонтальный круг, устанавливают верхнюю часть прибора на отсчет по горизонтальному кругу 180° 00′ + β, визируют в направлении АЕ, отмечают второе положение цели Е. Допустимое расхождение между двумя положениями цели Е равно

δЕ ≤ l tg 10″ = l×10 / ρ″; при l = 100 м δЕ ≤ 5 мм. |

(8.25) |

8.6.2. Построение проектного отрезка прямой линии

Проектная длина отрезка АВ = lпр задается в горизонтальном проложении (рис. 8.18, б). В натуре измерения могут выполняться на наклонной поверхности. В этом случае вы-

числяется проектное наклонное расстояние L |

= l |

2 |

+ h2 . |

|

|

|

|

При выносе в натуру точки В относительно точки А стальной или лазерной рулеткой измеряют наклонный отрезок Lпр = = L1 + L, где L – суммарная поправка, включающая поправки δLк и δLt на компарирование ленты, температурную и провисание, которые в данной задаче учитываются знаком, противоположным тому, который указан для формул (5.3), (5.7) и (5.7, а).

281

8.6.3. Вынос точки на проектную отметку

Пример 1. Проектную отметку выносят от ближайших высотных геодезических знаков с известной высотной координатой. Нивелир ставят посередине между репером Рп. А (рис. 8.19, а) и определяемой точкой В. По рейке, поставленной на репер, берут отсчет а, вычисляют горизонт прибора (горизонт нивелира) и отсчет b, при котором пятка рейки будет находиться на проектной отметке Нп:

ГП = НА + а; b = ГП – Нп, или b = НА + а – Нп. (8.26)

Временный высотный знак (колышек В) постепенно перемещают по высоте (забивают) и периодически ставят на него рейку, добиваясь вычисленного значения b. Для контроля отметку знака В проверяют относительно второго репера.

Пример 2. Проектную высоту земляной насыпи требуется обозначить верхним обрезом колышка К над пикетным колышком ПК2 (рис. 8.19, б). Согласно рис. 8.6 (продольный профиль трассы) фактическая отметка НПК2 = 79,36 м, проектная отметка пикетной точки ПК2 Нп = 79,90 м, следовательно, искомое превышение (рабочая отметка) hр = Нп – НПК2 = +0,54 м. Отрезок hр измеряют рулеткой, верхний обрез колышка К будет находиться на проектной отметке.

Пример 3. Согласно рис. 8.19, в необходимо вывести на проектную отметку Нп = 182,100 м горизонтальную поверхность бетонного пола производственного здания относительно рабочего репера Рп.Е, отметка которого НЕ = 180,046 м. Для решения задачи с помощью нивелира берут отсчет е по рейке, поставленной на репер Е, а на стене здания по горизонтальному лучу нивелира отмечают рисками точки С, представляющие горизонт прибора. Вертикальное расстояние h = СМ от риски С до искомой точки М проектной поверхности измеряется с помощью рулетки. Но для точек, удаленных от стены, проектная высота поверхности бетонного пола определяется относи-

Рис. 8.19. Вынос точек на проектную отметку:

а – с помощью нивелира; б – рулетки; в – нивелира и рулетки

282

тельно горизонтального луча нивелира с помощью рейки при отсчете по ней h = СМ = НЕ + е – Нп. При е = 2831 мм находим h = 777 мм.

8.6.4. Совмещение точек со створом

Створ – это вертикальная плоскость, заданная двумя точками на местности или на сооружении. Линии и точки, находящиеся в створе, определяют с помощью визирного луча зрительной трубы теодолита, лазерного луча или тонкой проволокой. Промежуточные точки створа фиксируют геодезическими знаками (стержнями, гвоздями, иглами, метками и др.).

Для обозначения створа проволоку натягивают и с помощью отвесов ОА и ОВ выставляют над точками А и В (рис. 8.20, а), определяющими положение створной плоскости. Промежуточные точки створа С1 и С2 находят с помощью либо нитяных, либо оптических отвесов и закрепляют. Поскольку проволоки и нитяные отвесы неустойчивы при воздействиях ветра, точность установки точек в створ бывает недостаточной.

Для разбивки створных точек теодолит центрируют над точкой А створа АВ (рис. 8.20, б), визирный луч наводят на знак, поставленный над точкой В, а знаки С1 и С2 выставляют в створ по командам наблюдателя при двух положениях вертикального круга с погрешностями до 1–2 мм при расстоянии АВ до 100–120 м. В случае использования лазерного визира точки выставляют в створ относительно центра лазерного пятна на экране переносной визирной цели, при этом погрешность установки в створ удаленных точек может возрастать до 3–5 мм. Для повышения точности и необходимого контроля разбивку створа лазерным прибором следует выполнять дважды – с противоположных его крайних точек.

Рис. 8.20. Разбивки створа:

а – с помощью струны; б – с помощью теодолита

283

8.6.5. Построение вертикальной створной плоскости (вертикальное проецирование осевых точек наклонным лучом)

Согласно техническому нормативно-правовому акту «ТКП 45-1.03-26-2006. Геодезические работы в строительстве. Правила проведения» вертикальность конструкций высотой до 50 м можно задавать и проверять с помощью теодолита способом вертикальной плоскости. Для этой же цели также служат лазерные приборы соответствующей конструкции и точности. Теодолит центрируют над пунктом 1 (рис. 8.21), закрепляющим основную продольную ось здания и отстоящим от стены на расстоянии L = 1,2 – 1,5 Н. Пункт 1 и осевая риска 3 на цоколе определяют направление вертикальной створной (осевой) плоскости, в которой лежит и определяемая осевая точка 2 на монтажном горизонте. Проверив установку цилиндрического уровня на алидаде горизонтального круга, визируют вертикальной нитью зрительной трубы на осевую риску 3, затем – на монтажный горизонт, где по указанию наблюдателя помощник отмечает риской 2 проекцию вертикальной нити визирной сетки. Эти построения выполняют дважды – при КП и КЛ, окончательным принимают среднее положение точки 2. Описанные действия носят также название вертикальное проецирование осевых точек наклонным лучом, и точка 2 рассматривается как вертикальная проекция на монтажный горизонт осевой точки 3 исходного горизонта.

Процесс проецирования можно ускорить с повышением условий безопасности труда для работника на монтажном горизонте. С этой целью проецирование ведут на шкалу рейки с сантиметровыми делениями, положенную горизонтально

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(рейка 2 на рис. 8.21). Рейка осна- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

щается страховочным фалом и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г-образным упором для совмеще- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ния нулевого штриха шкалы с пло- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

скостью продольной стены. Место |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

проекции точек на рейку отсчиты- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вают по ее шкале при КП и КЛ, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

расхождение между отсчетами до- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пускается до 1/3 ширины биссек- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тора визирной сетки трубы, сред- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 8.21. Построение верти- |

нее из отсчетов принимается окон- |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

кальной плоскости |

чательным результатом. Соответ- |

|||||||||||||||

284

ствующую осевую риску переносят на конструкции с погрешностью 1–1,5 мм.

8.6.6. Построение линии заданного уклона

Такое построение выполняется, например, при укладке труб самотечной канализации. Для построения прямого отрезка с заданным постоянным уклоном на заданных отметках его точки А и В (рис. 8.22, а) выносят на проектные отметки НА и НВ (см. рис. 8.19, а). Затем нивелир с уровнем, лазерный прибор или теодолит ставят над точкой А. Один из подъемных винтов подставки нивелира следует направить в сторону точки В, и, вращая его, наклонить зрительную трубу и визирный луч в положение А′В′, при котором отсчет по рейке, поставленной в точке В, равен υ – высоте прибора над точкой А. В случае работы с теодолитом или лазерным визиром визирному или лазерному лучу придают наклонное положение наклоном зрительной трубы или трубы визира. Промежуточные колышки 1, 2, …, n створа выставляют верхним торцом на прямую АВ с помощью рейки по отсчету υ. Погрешность высотного положения колышков составляет 1–5 мм.

8.6.7.Построение наклонной плоскости

Впроцессе выноса проекта площадки в натуру закрепляют

ееконтурные точки А, В, С и D, а также все вершины сетки квадратов (рис. 8.22, б). По проектному плану наклонной плоской площадки определяют проектные отметки контурных то-

чек НА, НВ, НС, НD. Затем выносят на проектные отметки верхние обрезы колышков в точках А, В, С и D способом, по-

Рис. 8.22. Высотные разбивки:

а – наклонной прямой линии; б – наклонной плоскости

285

казанным на рис. 8.19, а. Нивелир, теодолит или лазерный построитель плоскости помещают на штативе над точкой А площадки и приводят в рабочее положение, чтобы визирный или лазерный луч описывали наклонную плоскость, параллельную проектной плоскости. Для этого штатив прибора ориентируют так, чтобы подъемный винт 3 подставки прибора был направлен в сторону точки D.

Для приведения вертикальной оси вращения зрительной трубы нивелира в положение, перпендикулярное проектной наклонной плоскости, измеряют высоту υ нивелира, затем ставят рейку на проектную высоту в точке В и визируют зрительной трубой на эту рейку. Трубу наклоняют до получения отсчета υ по рейке В вращением подъемных винтов 1 и 2 подставки. После этого визируют трубой нивелира на рейку, поставленную на проектную высоту колышка D и, вращая винт 3 подставки, наклоняют трубу до получения отсчета υ. Проверяют отсчет по рейке на колышке В и делают контрольный отсчет по рейке, поставленной в точке С. Убедившись в равенстве отсчетов для реек, поставленных на проектные отметки в точках В, С и D, приступают к установке на проектную высоту верха колышков во всех вершинах квадратов и в других точках при необходимости. Для каждого такого колышка отсчет по рейке относительно наклонного визирного луча должен равняться постоянной величине υ.

Аналогично действуют при придании вертикальной оси вращения теодолита или лазерного прибора нужного наклона и последующей установке каждого колышка на проектную высоту.

8.6.8. Передача отметок в котлован и на монтажный горизонт

Данная передача отметок выполняется с помощью либо светодальномера (лазерной рулетки), либо механической рулетки. Мерную ленту (рулетку) с миллиметровыми или сантиметровыми делениями шкалы подвешивают на устойчивой консоли, к нижнему концу рулетки присоединяют груз массой 10 кг и опускают в ведро с вязкой жидкостью для гашения раскачиваний груза. По горизонтальному лучу нивелира берут отсчеты по шкалам рейки и рулетки. Отметка точки В (Рп.В) на дне котлована (рис. 8.23, а) определяется по формуле

286

Рис. 8.23. Передача отметок:

а – на дно котлована; б – через подвешенную рулетку; в – лазерной рулеткой; 1 – емкость с вязкой жидкостью; 2 – груз; 3 – рулетка; 4 – лазерная рулетка; 5 – высотный знак; 6 – пластина; Е – репер монтажного горизонта

НВ = НРп.А + а – (с – d) – b.

Отметка точки Е на монтажном горизонте (рис. 8.23, б) равна

НЕ = НРп.А + а + (b2 – b1) – с.

Погрешность превышения h = а + (b2 – b1) – с оценивается по формуле

m2h = m2а + m2b1 + m2b2 + m2с + m2н ≈ 4m2о + m2н,

где mо ≈ 1 мм – погрешность отсчета по шкале рейки и рулетки с сантиметровыми делениями; mн ≈ 2 мм – вероятная погрешность превышения за счет нестабильности среды и отклонения силы натяжения рулетки, тогда mh ≈ ±3 мм, а такая

287

точность передачи отметки на монтажный горизонт высотой до 15 м отвечает требованиям ТКП 45-1.03-26-2006 (02250) [12], приведенным в табл. 8.2, п. 13.

При передаче отметки при помощи лазерной рулетки (рис. 8.23, в) превышение h определяется с погрешностью

mh = mD2 + m52 + mE2 ,

где mD равно 2–3 мм – погрешность светодальномера; m5 и mЕ – погрешности высотного положения пластин упора и светоотражателя относительно реперов 5 и Е.

На каждый репер монтажного горизонта отметки передают отдельно от реперов исходного горизонта. Точность передачи контролируется сравнением разности полученных отметок реперов монтажного горизонта с измеренным нивелиром превышением между ними. Расхождение допускается до 2–3 мм или до величины, установленной ППГР.

В рабочую длину рулетки (ее отрезок b2 –b1 между двумя горизонтами нивелиров) вводят поправки на компарирование ( К), растяжение ( Р) и температурную ( t).

Поправка на растяжение рулетки от груза, подвешенного

кней, определяется по формуле

Р= Q l / E F,

где Q – масса груза, кг; l – длина рулетки между горизонтами двух нивелиров, м; Е – модуль упругости, кг/см2 (для стали Е = 2 106); F – площадь поперечного сечения рулетки, см2.

Поправка температурная определяется по формуле

t = α (t − t0) l,

где α – коэффициент температурной деформации рулетки на 1 °С (для стали α = 0,0000125; для нержавеющей стали α = = 0,0000205); t и t0 − соответственно температура рулетки в процессе измерений и компарирования.

Определение превышения по вертикальному лучу лазерной рулетки производят сквозь геодезические отверстия, предусмотренные ППГР. Схема измерений должна быть геометрически несложной. Например, на исходном горизонте на высотный знак 5 ставят одной точкой пластину с двумя подъемными винтами. Подставку горизонтируют по уровню, на нее

288

устанавливают лазерную рулетку, оснащенную соответствующей арматурой для приведения лазерного пучка к отвесному направлению. На высотный знак Е монтажного горизонта аналогично опирают вторую пластину, нижняя поверхность которой должна быть светоотражающей или снабжена маркой-све- тоотражателем. Лазерной рулеткой измеряют вертикальное расстояние hР с погрешностью около 2−3 мм, а искомое превышение h вычисляется по формуле

h = hР + П + О + М,

где П − поправка на толщину пластины 6; О − поправка на место нуля дальномера; М − поправка на толщину отражающей марки.

Превышение h следует определить не менее двух раз с переустановкой приспособлений для измерения.

Разность отметок реперов монтажного горизонта и измеренного нивелиром превышения между ними допускается до 3–4 мм. Средние квадратические погрешности передачи строительных отметок на монтажный горизонт приведены в табл. 8.2, п. 13.

8.7. Точность разбивочных работ

Различают требования к точности разбивочных работ по выносу проекта зданий и сооружений в натуру и к точности

детальных разбивочных работ при возведении объекта. Точность выноса в натуру осей зданий и сооружений промыш-

ленного и гражданского строительства обычно соответствует графической точности топографических планов и чертежей, на которых решено проектное размещение объектов нового строительства относительно существующих объектов, и характеризуется средней погрешностью измерения расстояний по плану, вычисляемой по формуле (2.4), т.е. d = 0,0005 М, где М – знаменатель масштаба плана. При 1 : М = 1 : 500 находим d = ±0,25 м. После выноса главных или основных осей объекта в натуру с началом его возведения приступают к

детальным разбивочным работам и вступает в действие система допусков, обеспечивающих заданную геометрическую точность возведения данного строительного объекта, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами

289