Учебники и пособия / Подшивалов В. П. Инженерная геодезия

.pdf

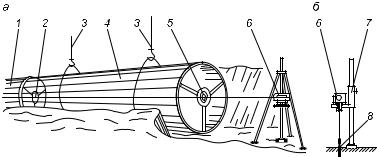

Рис. 9.21. Укладка труб трубопровода по лазерному лучу:

а – укладка трубы; б – консольная подставка под лазерный прибор; 1 – предыдущая смонтированная труба; 2, 5 – центральная марка; 3 – стропы; 4 – монтируемая труба; 6 – лазерный прибор; 7 – подставка; 8 – штырь-маяк

ске. Включив лазерное излучение, наводят пучок на нить отвеса соседней обноски, затем две нивелирные рейки ставят на выставленные штыри и, наклоняя лазерный луч, добиваются равенства отсчетов центров лазерных пятен на шкалах обеих реек. Лазерный луч принимает проектный уклон на высоте ал над опорными штырями-маяками. Относительно такого лазерного луча выставляют промежуточные колышки-маяки сначала для зачистки дна траншеи, а затем для подготовки поверхности бетонного основания согласно проекту. Трубы с помощью трубоукладчика последовательно опускают на подготовленное основание и их фактическое положение проверяют относительно ориентированного лазерного луча.

При вт о р о м с п о с о б е (рис. 9.21, а) лазерный прибор 6 устанавливают на подставку 7 (рис. 9.21, б) на высоте, равной проектной высоте геометрического центра поперечного сечения трубы над штырем-маяком 8, выставленным в траншею с помощью нивелира в той створной точке, в направлении которой будут последовательно укладываться в траншее трубы. Луч лазера направляют на марку 2, установленную в геометрическом центре торца предыдущей смонтированной трубы 1. До начала монтажа следующей трубы указанную марку извлекают, трубоукладчиком опускают очередную трубу или секцию труб в подготовленную траншею.

Новую трубу 4 присоединяют к предыдущей, при этом свободный конец новой секции, снабженный центральной маркой 5, устанавливают в положение, при котором световое пятно

400

правильно ориентированного луча совмещается с центральной маркой свободного отверстия трубы. В этом положении трубу закрепляют, а марку снимают для установки в следующей трубе при ее укладке.

9.14. Инженерно-геодезические работы при проектировании и устройстве переходов трубопроводов через препятствия

Естественные и искусственные препятствия, которые необходимо преодолеть при прокладке трубопроводов, в процессе изысканий подлежат инженерно-геодезической и ин- женерно-геологической съемкам с последующим составлением топографических планов и профилей, используемых для проектирования соответствующих переходов трубопроводов через препятствия. Затем в процессе строительства осуществляется перенос проектной оси перехода в натуру с необходимым геодезическим контролем установки элементов перехода и труб в плане и по высоте. По завершении устройства перехода производят исполнительные съемки. Плановая геодезическая основа для устройства переходов обычно представлена осевыми знаками трассы, высотная основа – притрассовыми реперами нивелирной сети и отметками пикет-

ных знаков.

Наземные переходы трубопроводов устраивают на болотах и на участках трассы с сильно выраженным рельефом местности. Водопровод, проходящий по поверхности болота, укладывают внутри песчаной насыпи (рис. 9.22, а), откосы которой укрепляют каменной наброской или сборными железобетонными плитами. При неровном рельефе на участках трассы защищаемых трубопроводов, расположенных по проекту выше земной поверхности, сначала отсыпают песчаное основание до проектных отметок низа трубы, затем укладывают трубопровод и засыпают его грунтом, доводя насыпь до соответствующих проектных размеров по высоте и в поперечном

сечении.

Надземные переходы строят через небольшие водохранилища, реки, пруды, болота, овраги и рвы. Балочный переход состоит из балок, которые опираются на железобетонные сваи (рис. 9.22, б). На балки укладывают трубопровод. Геодезиче-

401

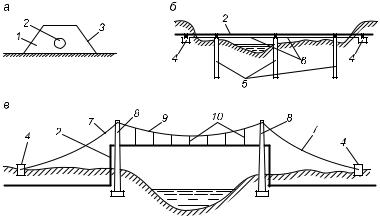

Рис. 9.22. Переходы трубопроводов:

а – наземный; б, в – надземные; 1 – насыпь; 2 – трубопровод; 3 – крепление откоса; 4 – железобетонная опора; 5 – железобетонные сваи; 6 – балка; 7 – растяжка; 8 – пилон; 9 – несущий трос; 10 – подвески

ское обеспечение строительных работ при устройстве таких переходов предусматривает разбивки точек погружения свай и обрубку их оголовков до проектных отметок (см. п. 8.9) и исполнительную съемку свайных опор (см. п. 8.12), а также балок под трубопровод.

Висячий (подвесной) переход (рис. 9.22, в) применяют для преодоления водных преград и участков трассы с неустойчивыми грунтами. Трубопровод подвешивают к несущему тросу (гибкой нити), закрепленному на пилонах. Геодезические разбивочные работы включают вынос в натуру центров пилонов, установки их в вертикальное положение, вынос точек крепления несущего троса и железобетонных опор для закрепления растяжек, выверку прямолинейности подвешенного участка трубопровода.

Надземные переходы устраивают также, закрепляя трубопровод на опорах существующих мостов и на пролетных кон-

струкциях моста.

Подземные бестраншейные переходы сооружают при пересечениях трубопровода с железными и автомобильными дорогами или другими сооружениями. Бестраншейная прокладка длиной до 50 м выполняется следующими способами:

402

•продавливание открытой стальной трубы с выемкой из нее грунта;

•прокалывание, т.е. продавливание стальной трубы, снабженной спереди наконечником конической формы, раздвигающим податливый грунт (выемка грунта не требуется);

•бурение горизонтальной скважины и продавливание через нее трубы;

•щитовая проходка тоннеля для труб.

При каждом способе по обе стороны препятствия устраивают котлованы необходимых размеров для установки оборудования. Продавливание и прокалывание осуществляется с помощью домкратов до выхода трубы в противоположный котлован. Ориентирование трубы по направлению и уклону производится в котловане на поддерживающих брусьях с помощью теодолита, электронного тахеометра или лазерного прибора. Аналогично ориентируется бурильная установка. Щитовой способ проходки тоннеля для трубопровода выполняется при постоянном геодезическом контроле положения проходческого щита относительно проектного положения оси

тоннеля.

Подводные переходы – дюкеры (рис. 9.23) прокладывают поперек реки перпендикулярно оси водного потока. Дюкер включает входную и выходную камеры на противоположных берегах и трубопровод, уложенный в подводную траншею, рассчитанную на заглубление верха трубы ниже дна реки не менее 1 м. На реках шириной менее 50 м дюкер строят в одну нитку, при большей ширине – в две нитки – основную и резервную, отстоящую от первой на 30–50 м.

Проект подводного перехода составляют на основе материалов комплексных изысканий (инженерно-геодезических, ин- женерно-геологических, гидрологических, экологических и др.). В процессе совместных инженерно-геодезических и гидрологических изысканий производятся промеры глубин реки по проектным створам в полосе до 50–100 м относительно осевого створа. Выполняются определения скоростей течения воды по нескольким поперечным сечениям водотока. На основе гидрометрических данных определяются отметки уровня воды (УВ) – максимального (паводкового) и минимального (меженного).

Составляется план места перехода в масштабах 1 : 200– 1 : 1000 в зависимости от сложности прибрежной ситуации,

403

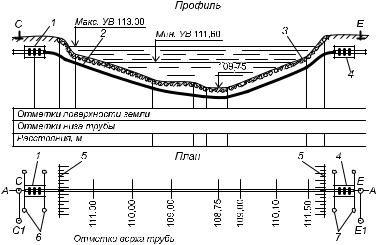

Рис. 9.23. Схема подводного трубопроводного перехода (дюкера):

1 – входная камера; 2 – напорный трубопровод; 3 – каменная наброска; 4 – выходная камера; 5 – берегоукрепление; 6, 7 – знаки закрепления поперечных осей входной и выходной камер; АА – ось (створ) дюкера; С и Е – основные створные знаки; С1 и Е1 – дополнительные знаки; УВ – уровень поверхности воды

рельефа дна и ширины реки. На плане рельеф дна изображается горизонталями или изобатами – линиями равных глубин. Строятся поперечные профили реки по выбранным створам с отображением геологического строения дна реки и берегов. Распределение скоростей течения потока в данном поперечном сечении реки отображается на соответствующих эпюрах.

Геодезическое сопровождение строительства дюкера состоит в следующем. На противоположных берегах для обозначения продольной оси А–А перехода закрепляют основные створные знаки С и Е (см. рис. 9.23), а также дополнительные знаки С1 и Е1 вне зоны земляных работ, необходимые для восстановления основных створных знаков в случаях их утраты. Затем с помощью теодолита или электронного тахеометра, или лазерного прибора задают положение в створе рабочего органа землеройной машины, разрабатывающей подводную траншею (экскаватора, установленного на плавучем средстве, скреперной установки, землечерпательного снаряда, землесоса, гидромонитора).

404

Ширину основания траншеи определяют по формуле

В = D + а(n – 1) + 2b, |

(9.26) |

где D – наружный диаметр трубы по защитному слою; n – число укладываемых труб; а и b – проектные расстояния соответственно между трубами в свету и между трубой и низом откоса.

Глубину траншеи (проектную отметку ее низа) проверяют относительно текущей отметки поверхности водотока различными приборами, выбор которых зависит от глубины разработки – при малых глубинах до 4 м применяют мерные шесты (наметки), при значительных глубинах используют ручной лот или гидрометрические лебедки или же эхолоты. Текущую отметку поверхности водотока определяют геометрическим нивелированием относительно не менее двух ближайших притрассовых реперов.

Укладка подводного трубопровода производится различными способами:

•свободным погружением плети труб, заполненной воздухом с приваренными заглушками, снабженной балластными грузами. С помощью плавучего средства плеть заводят в проектный створ СЕ (см. рис. 9.23) и фиксируют в нем стальными канатами, закрепленными на берегах. Трубопровод заполняют водой и плавно погружают в траншею, затем удаляют балластные грузы;

•протаскиванием плети труб по дну водоема (подводной траншеи). Плеть снабжают заглушками. К оголовку плети присоединяют тяговый трос и визирный знак в виде вертикального стержня или поплавка. Для протаскивания трубопровода длиной 300–350 м используют мощный гусеничный трактор. По визирному знаку определяют текущее положение оголовка трубы относительно проектного створа.

Для строительства входной и выходной камер дюкера выносят их поперечные оси относительно продольной оси А–А (створа дюкера), закрепленной створными знаками С и Е. Поперечные оси обозначают парными временными знаками 6, 7 (см. рис. 9.23).

9.15. Исполнительные съемки

Чертежи и числовые данные исполнительных съемок подземных коммуникаций необходимы для составления их плана

405

на незастроенной местности и общего инженерного плана подземных сетей на застроенной территории. На основе таких планов осуществляется согласование проектных заданий на строительство новых подземных прокладок, любых земляных работ. Практическая необходимость таких планов определяется и тем, что над подземными коммуникациями выполняются работы по благоустройству (посадки зеленых насаждений, укладка покрытия улиц и тротуаров, внутридворовых проездов, спортивных площадок и т.п.). Проектирование объектов благоустройства ведется с учетов планов подземных комму-

никаций.

Содержание исполнительных съемок трубопроводов.

Сначала выполняют высотную съемку дна траншеи (котлована), зачищенного под укладку труб. Для самотечной канализации определяют отметки фундаментов и бетонной подготовки под трубы, а после их укладки – отметки лотков в колодцах. Работы выполняются техническим нивелированием относительно ближайших реперов.

Плановую исполнительную съемку подземных сооружений и трубопроводов выполняют до засыпки траншей и котлована способами, которые схематически совпадают со способами перенесения осевых точек трассы в натуру: способами линейных и угловых засечек, полярным способом, створным относительно притрассовых геодезических пунктов, промерами от углов и выступов капитальных зданий и других постоянных предметов. Точность результатов исполнительных съемок должна отвечать требованиям нормативных документов, определяющих технические условия строительства данного вида ком-

муникации.

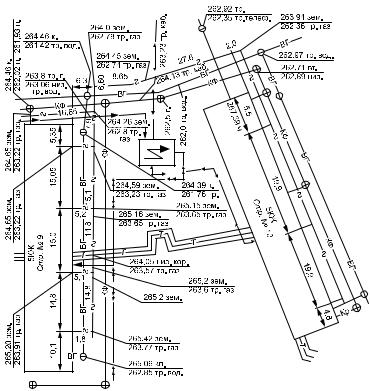

Содержание исполнительных чертежей. Исполнительные планы подземных трубопроводов и сооружений на них составляют в масштабах 1 : 500 или 1 : 200 в принятых условных обозначениях (см. табл. 2.1) с указанием технических характеристик объекта, пояснительными надписями и другими необходимыми сведениями. На рис. 9.24 приведен пример исполнительного чертежа газопровода.

Для каждого вида подземных трубопроводов исполнительной съемкой должны быть выявлены следующие элементы:

• по газовым трубопроводам – магистральные линии и распределительные сети, газораспределительные станции и пун-

406

Рис. 9.24. Исполнительный чертеж газопровода

кты, углы поворота, смотровые колодцы, коверы, защитные трубы, места подключений, вводы в здания, места пересечения с другими коммуникациями;

•по водопроводу – магистральные трубопроводы, дворовые и распределительные сети, места присоединений к вводам в здания, смотровые колодцы, гидранты, выпуски, водоразборные колонки, места пересечения с другими коммуникациями;

•по канализации, водостокам и дренажу – магистральные трубопроводы, коллекторы, уличные и дворовые сети, выводы из зданий, смотровые колодцы, углы поворота напорной канализации, места присоединений, врезки и выпуски, места пересечения с другими коммуникациями.

407

Название сети |

|

|

|

|

|

Условный знак |

|

|

|

|

|

|

|

Цвет |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Водопровод |

|

В |

|

220,10 |

d 100 |

чуг. |

|

|

|

Темно-синий |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

218,30 |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Канализация |

|

К |

|

216,60 |

d 150 |

кер. |

|

|

|

Коричневый |

||||||||

фекальная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

214,20 |

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Дренаж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Др |

|

|

|

|

Оранжевый |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Тепловые |

|

2Т |

|

214,00 |

d 250 2 |

|

|

|

|

|

Темно-зеленый |

|||||||

сети |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

210,45 |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Газопровод |

|

Г |

214,45 |

d 100 |

Н.Д. |

|

|

|

Оранжевый |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Канализация |

|

Л |

|

211,75 |

|

d |

800 |

|

Оранжевый |

|||||||||

ливневая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

209,94 |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 9.25. Условные знаки подземных трубопроводов

Подземные трубопроводы изображают на исполнительных чертежах цветными условными знаками, примеры которых приведены на рис. 9.25.

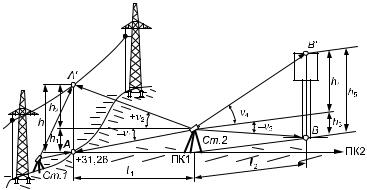

9.16.Определение высоты сооружений вблизи трассы трубопровода

Впроцессе изысканий и строительства трубопровода нередко требуется определить высоту отдельных сооружений (водопроводной башни, проводов пересекающей трассу линии электропередачи). При определении высоты над землей нижнего провода линии электропередачи (такую высоту необходимо знать для выбора допустимых габаритов землеройной и трубоукладочной техники и способов работ под проводами) теодолит ставят на станцию Ст. 1 (рис. 9.26, а) в створе провода между двумя опорами. Зрительной трубой проецируют ось провода на землю в точку А, лежащую на трассе. Точку проекции закрепляют колышком. Затем теодолит центрируют

над пикетной точкой трассы (ПК1 на рис. 9.26, а) и измеряют углы наклона: –ν1 (при визировании на точку проекции А) и +ν2 (при визировании на провод в точке А′, принадлежащей

створу). Измерив расстояние l1 в горизонтальном проложении, высоту АА′ = h1 + h2 вычисляют по формуле

h = l1 tg ν2 – l1 tg ν1 = l1(tg ν2 – tg ν1), |

(9.27) |

408

Рис. 9.26. Определение высоты:

а– провода ЛЭП над землей; б – водонапорной башни

аотметку нижнего провода по формуле

Н′ |

= Н |

А |

+ (h |

1 |

+ h |

), |

(9.28) |

А |

|

|

2 |

|

|

где НА – отметка точки А, найденная с помощью нивелира. Высоту водонапорной башни (рис. 9.26, б) можно опреде-

лить, измерив с помощью теодолита углы наклона –ν3 и +ν4, визируя зрительной трубой на нижнюю и верхнюю точки В и В′ по направлениям, касательным к боковым поверхностям башни. Горизонтальное расстояние l2 (длину горизонтального проложения касательных) следует измерить. Высота башни над землей h5 рассчитывается по формуле (9.27), в которой используются измеренные значения l2, –ν3 и +ν4.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Каково назначение и содержание инженерных изысканий для строительства подземных трубопроводов? 2. Опишите схемы устройства водопроводных, канализационных и газовых сетей. 3. Определите понятие минимальной (критической) скорости и ее зависимости от диаметра трубы; понятие минимальной расчетной скорости канализационного стока в трубе. 4. Что такое уклон трубы? Как выбирают глубину заложения труб? В чем сущность согласований при размещении труб проектируемого трубопровода? 5. Почему продольный профиль трубопровода самотечной канализации необходимо проектировать и переносить на местность с высокой точностью по высоте? Укажите допустимые погрешности выноса лотка труб по

409