Учебники и пособия / Подшивалов В. П. Инженерная геодезия

.pdf

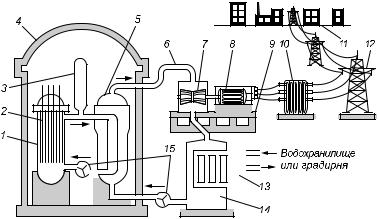

Рис. 10.8. Схема технологических связей основных энергетических объектов АЭС:

1 – реактор; 2 – стержни управления ядерной реакцией; 3 – компенсатор давления в первом контуре; 4 – здание реактора; 5 – парогенератор; 6 – трубопровод; 7 – турбина; 8 – электрогенератор; 9 – фундамент; 10 – трансформатор; 11 – потребители; 12 – опора линии электропередачи; 13 – трубопровод; 14 – конденсатор второго контура; 15 – насосы

•турбогенераторное отделение, куда из парогенератора по трубам второго контура под давлением подается перегретый водяной пар, оказывающий силовое воздействие на лопатки каждой турбины, вращающей сопряженный с ней электрогенератор;

•трансформаторное отделение, от которого электроэнергия по линиям электропередачи подается к потребителям;

•источник воды в виде естественного или искусственного водоема, градирня для охлаждения оборотной воды и насосная станция для подачи холодной воды в конденсатор, в котором происходит охлаждение (конденсация) перегретого пара второго контура, прошедшего через турбину.

Приведенная на рис. 10.8 обобщенная схема соответствует двухконтурной водо-водяной ядерной энергетической установке. Циркуляция теплоносителя в первом контуре рабочего пара (а также конденсата) во втором контуре производится специальными насосами.

В качестве теплоносителя первого контура, расположенного в активной зоне реактора, вместо воды могут использоваться расплавы металлов (натрия, свинца и др.), что позволяет упростить конструкцию оболочки первого контура за счет того,

430

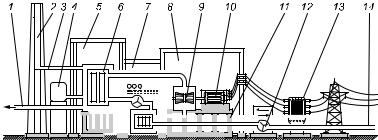

Рис. 10.9. Схема объектов в зоне главного корпуса твердотопливной ТЭС:

1 – труба золоудаления; 2 – дымовая труба; 3 – дымоход; 4 – дробильная установка; 5 – здание котельного отделения; 6 – котел; 7 – административный корпус; 8 – турбинный зал; 9 – турбина; 10 – электрогенератор; 11 – фундамент; 12 – насос; 13 – трансформатор; 14 – трубопровод охлаждения

что давление в жидкометаллическом контуре принимается близким к атмосферному.

На ТЭС (рис. 10.9) главное здание объединяет котельный цех и машинный зал. В котельном цехе размещают котельнопарогенераторные установки и оборудование к ним, включающее устройства топливоподачи, газоочистки. Рядом с котельной расположена дымовая труба. В машинном зале находятся турбогенераторы, вращающиеся под силовым воздействием водяного пара, конденсаторы отработавшего пара, конденсаторные насосы. Холодная вода в конденсаторы подается из водохранилища или из градирни – установки оборотной системы водоснабжения. Градирни стоят в виде башни, в которой оборотная вода, поступившая от паровых турбин, разбрызгивается, охлаждается потоком воздуха и стекает в водосборный бассейн.

Для ТЭС, работающих на каменном угле или торфе, для полного сгорания топлива необходимы установки его измельчения в мелкодисперсное состояние, бункеры измельченного топлива, конвейеры топливоподачи, устройства золошлакоудаления и значительная площадка под золоотвал, куда зола пода-

ется по трубам в виде пульпы – водной взвеси твердых частиц.

Особенности геодезических работ при строительстве АЭС и ТЭС. При выборе площадки под строительство АЭС и ТЭС учитывается, что они являются крупными водопользователями. АЭС, как правило, не допускается размещать в заболоченных и переувлажненных районах, в зонах горных выработок тектонической активности, в районах залегания полез-

431

ных ископаемых и др. Выбор площадки для строительства АЭС и ТЭС производится по результатам комплексных инженерных, экологических и экономических изысканий. В состав инженерных изысканий входят геодезические, геологические, гидрогеологические и гидрологические изыскания. Инженерно-геодезические изыскания производят согласно техническим условиям на изыскания объектов энергетического строительства, отнесенных к особо важным. Материалы комплексных изысканий используются для проектирования

АЭС и ТЭС.

Конструктивные особенности зданий и сооружений АЭС

иТЭС. Главный корпус АЭС с реакторным и турбогенераторным отделением представляет собой многоэтажное (включающее подземную часть) и многопролетное здание с массивными конструкциями из предварительно напряженного железобетона, ограждающими радиоактивный контур. Турбогенераторы АЭС и ТЭС устанавливают на массивных фундаментах, обеспечивающих высокую точность геометрического сопряжения осей вращения турбины и электрогенератора в процессе их работы. На площадках АЭС и ТЭС строят отдельно стоящие здания для размещения установок химводоочистки, азотной станции, дизель-генераторов других объектов. На площадках ТЭС строят здание установок дробления твердого топлива, дымовые трубы и др. К сооружениям линейного вида на АЭС

иТЭС относятся подземные проходные и непроходные каналы и тоннели для размещения кабельных потоков и трубопроводов, надземные эстакады, соединяющие главный корпус с вспомогательными зданиями и сооружениями, трубопроводы

идр. Здания и сооружения обычно строят из сборных железобетонных конструкций. Требования к геометрической точности строительства названных зданий и сооружений определяются общестроительными нормами (см. табл. 8.2).

Строгий контроль геометрической точности строительномонтажных работ осуществляется при монтаже ядерного реактора и турбоагрегатов. Для этого внутри главного корпуса АЭС создается специальная высокоточная геодезическая основа. Например, при устройстве соответствующих фундаментов укладка их элементов по высоте и передача на них осей обо-

рудования относительно пунктов геодезической основы должна производиться с погрешностями в пределах ±1 мм. В дальнейшем после устройства корпуса реактора точность монтажа

432

установки, подающей стержни для управления работы активной зоны, может достигать нескольких сотых долей миллиметра.

До начала строительства АЭС или ТЭС составляется ППГР, в котором определены виды и точность опорных плановых и высотных геодезических сетей на стройплощадке, приборы и технологии производства геодезических измерений и их обработки при строительстве зданий и сооружений, прецизионного монтажа элементов энергетических установок, а также подъемно-транспортного оборудования (разгрузочно-загрузоч- ных машин, мостовых кранов).

В процессе возведения АЭС и ТЭС, а также в период эксплуатации производится постоянный геодезический контроль устойчивости их энергетических установок и опорных конструкций, других сооружений обычными и особыми методами. Особые методы и приборы для мониторинга осадки, крена и других перемещений и деформаций объектов АЭС в процессе эксплуатации обусловлены тем, что высокоточные измерения должны производиться зачастую в зонах, не доступных или запрещенных для присутствия человека. Здесь применяются дистанционные методы и приборы для измерения перемещений и деформаций объектов с передачей измерительной информации на приемники по каналам электронной связи.

10.5. Геодезические работы при мелиоративном строительстве

Общие сведения о мелиоративных системах и их проектировании. Мелиорация – это отрасль народного хозяй-

ства, занимающаяся улучшением земель, грунтов и устранением неблагоприятных грунтовых условий для различных хозяйственных, природоохранных и других целей. Мелиорация сельскохозяйственных земель (их осушение, орошение или обводнение) рассчитана на повышение эффективности сельского хозяйства. Мелиорация других землепользований в условиях Республики Беларусь направлена на решение многих экологических задач, например на общее оздоровление местности вблизи населенных территорий, восстановление при необходимости болот, исчезнувших в результате добычи торфа или неоправданной их ликвидации и др. Поддержание устоявшегося режима заболоченных территорий необходимо также

433

для сохранения благоприятной среды обитания соответствующих представителей растительного и животного мира, сохранения продуктивности болот как ягодных плантаций и источников вод, питающих реки и используемых для обводнения и орошения земель. Основные положения по изысканиям, устройству и проектированию мелиоративных систем изложены в нормативном документе ТКП 45-3.04-8-2005 «Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проектирования» [13].

Классы сооружений мелиоративных систем установлены в п. 4.7 ТКП 45-3.04-8-2005 в зависимости от площади мелиорации:

•I класс – свыше 300 га;

•II класс – 101–300 га;

•III класс – 51–100 га;

•IV класс – 50 га и менее.

Объекты сельскохозяйственного мелиоративного строительства – это осушительные, обводнительные, оросительные и осушительно-увлажнительные системы, предназначенные для создания в почве влажностно-воздушного и теплового режимов, благоприятных для выращивания высоких урожаев соот-

ветствующих культур.

Осушительные системы могут быть открытыми, закрытыми и смешанными. Первые состоят из открытых каналов и канав, вторые – из зарытых в землю водоотводящих (дренажных) труб*, сквозь перфорированные стенки которых избыток воды стекает из почвы. Смешанные системы включают открытые и закрытые элементы. По способу отвода избыточных вод осушительные системы устраивают как полностью самотечные или с машинным водоподъемом в приемный коллектор.

Открытая гидромелиоративная система самотечного водоотвода (рис. 10.10, а) включает водоприемные канавы (осушители или собиратели) 1, нагорные каналы 2, через которые вода транспортируется в магистральный канал 3 и далее в водоприемник 8. В закрытой гидромелиоративной системе

(рис. 10.10, б) вода собирается в дренах 4, из них перетекает в дрены большего диаметра – коллекторы 5 и 6, через них в открытый магистральный канал 3 или же в закрытый коллектор большого диаметра. В нашем примере на участке 7, где показана форма рельефа – понижение, именуемое также запади-

*Дрена (от англ. drain – осушать) – подземный канал (труба) для дренажа

434

Рис. 10.10. Мелиоративные осушительные системы:

а – открытая; б – закрытая; 1 – водоприемные каналы; 2 – нагорные каналы; 3 – магистральный канал; 4 – дрены; 5, 6 – коллекторы; 7 – участок понижения рельефов; 8 – водоприемник

ной, уклон дрен и коллектора должен выдерживаться в сторону водоотвода.

Для слежения за состоянием дренажной системы в местах присоединения дрен к коллекторам и вдоль последних устраи-

вают смотровые колодцы.

Оросительные системы разделяют на открытые, закрытые и комбинированные (представляют сочетание открытых и закрытых). Для функционирования таких систем на неровной местности необходима вертикальная планировка орошаемой территории, обеспечивающая создание благоприятных условий для равномерного увлажнения почвы и работы сельскохозяйственной техники. Схема открытой системы приведена на рис. 10.11. Закрытая система обеспечивает более полное использование посевных площадей. Она состоит из насосной станции, магистральных водопроводных труб, к которым через гидранты присоединены участковые трубы, а к ним трубы, подающие воду в оросительные канавы или же в стационарные дождевальные установки, самые мощные из которых разбрызгивают воду на расстояния до 80 м.

435

Рис. 10.11. Открытая мелиоративная оросительная система:

1 – водозаборное сооружение; 2 – напорный трубопровод; 3 – регулирующий бассейн; 4 – водозапорные устройства (гидранты); 5 – магистральный канал; 6 – распределительные каналы участков; 7 – временные канавы-оросители; 8 – поливные борозды; 9 – дорога; 10 – водопропускные трубы каналов 6 под дорогой; 11 – выводные борозды

Орошение может осуществляться посредством самоходных широкозахватных дождевальных машин с фронтальным перемещением, которые движутся по специальным дорогам и снабжаются водой из оросительной системы через лотки (рис. 10.12). В машине вода подается под давлением на распылители, закрепленные на двух симметрично расположенных решетчатых фермах с вылетом в несколько десятков метров в каждую сторону. Применяются также самоходные дождевальные машины кругового распыления, позиционные дальнеструйные дождевальные машины, различные дождевальные установки.

Выбор открытой или закрытой системы обосновывается материалами соответствующих комплексных инженерных изысканий (топографо-  геодезических, инженерно-геологических,

геодезических, инженерно-геологических,  гидрологических, почвенно-химических,

гидрологических, почвенно-химических,  ботанических, агрономических, экологи-

ботанических, агрономических, экологи-  ческих, экономических и др.), т.е. увязывается с мерами по улучшению плодо-

ческих, экономических и др.), т.е. увязывается с мерами по улучшению плодо-  родия сельскохозяйственных земель и

родия сельскохозяйственных земель и

сохранению положительного экологического состояния прилегающих землепользований. Надежная геодезическая подготовка проекта и точное геодезическое

сохранению положительного экологического состояния прилегающих землепользований. Надежная геодезическая подготовка проекта и точное геодезическое

436

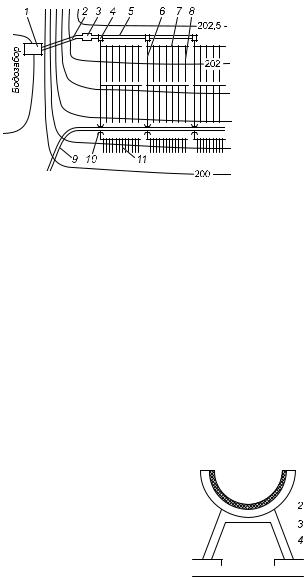

Рис. 10.13. Водозадерживающий вал |

Рис. 10.14. Перепад |

у оврага |

|

обеспечение строительства таких объектов относятся к работам, определяющим правильное функционирование гидромелиоративных систем.

В проектах гидромелиорации при необходимости предусматривается строительство ряда сооружений, к которым относятся плотины и каналы для регулирования стока паводковых вод, шлюзы, водозащитные дамбы и валы (рис. 10.13), перепады (рис. 10.14), акведуки и дюкеры (см. п. 9.14), быстротоки, оросительные лотки (см. рис. 10.12), а также дороги и

переезды.

Определение объема воды в водоеме, питающем оросительную систему, или в водоеме-водоприемнике, водоеме, подле-

жащем осушению, рассмотрено в п. 10.1.

Стадии проектирования и содержание геодезических изысканий при мелиоративном строительстве. Проекти-

рование мелиоративных систем производится в две или одну стадию. Двухстадийное проектирование применяется к крупным и сложным системам. На первой стадии выполняется комплекс изысканий, включающий топографо-геодезические съемки. Составляется технический проект на весь объект. На второй стадии проектирование объекта (составление рабочих чертежей) выполняется с большей детальностью, одновременно составляется проект производства геодезических работ, необходимых при реализации проекта. Проектирование объектов выполняется в одну стадию, если природные условия не требуют осложненных решений. При этом составляет-

437

ся единый технорабочий проект для осуществления строительства.

В табл. 10.2 приведены данные норм [13] о масштабах топографических съемок для составления проекта мелиоративных систем, рабочего проекта (РП) и рабочей документации (РД). Проекты осушительной и оросительной мелиорации можно составлять по материалам крупномасштабной цифровой аэрофотосъемки (см. п. 7.8), которые должны быть дополнены материалами наземных геодезических изысканий водных объектов, инженерно-геологических, почвенных и других изысканий.

Таблица 10.2

Топографические съемки для проектирования систем орошения и осушения

|

Топографическая съемка, |

|

||||

|

масштаб / сечение рельефа |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Вид мероприятия, тип |

|

|

|

Рабочая |

|

|

|

|

|

документа- |

|

||

гидромелиоративной |

Проект |

Вид съемки |

||||

ция, рабо- |

||||||

системы |

|

|

|

|

||

|

|

|

чий проект |

|

||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Объект |

|

Типовой |

Объект |

|

|

|

в целом |

|

участок |

в целом |

|

|

|

|

Орошение |

|

|

||

|

|

|

|

|

||

Поверхностный по- |

1 : 10 000 |

|

1 : 2000 |

1 : 2000 |

Нивелирование по |

|

лив |

1,0 |

|

0,25 |

0,25 |

квадратам 20×20 м |

|

|

|

|

|

|

для РД и РП |

|

Дождевание, откры- |

1 : 10 000 |

|

– |

1 : 10 000 |

Полевое трассиро- |

|

тая и закрытая оро- |

1,0 |

|

|

0,25 |

вание линейных со- |

|

сительная сеть |

|

|

|

|

оружений для РД и |

|

|

|

|

|

|

РП |

|

|

|

Осушение |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Открытая осушитель- |

1 : 10 000 |

|

– |

1 : 10 000 |

Полевое трассиро- |

|

ная сеть |

1,0 |

|

|

1,0 |

вание линейных со- |

|

|

|

|

|

|

оружений для РД и |

|

Закрытая осушитель- |

1 : 10 000 |

|

1 : 2000 |

1 : 2000 |

||

|

РП |

|||||

ная сеть, местность |

1,0 |

|

0,5 |

1,0 |

||

|

|

|||||

равнинная, заболо- |

|

|

|

|

|

|

ченная |

|

|

|

|

|

|

Закрытая осушитель- |

1 : 10 000 |

|

1 : 2000 |

1 : 2000 |

Нивелирование по |

|

ная сеть, местность |

1,0 |

|

0,25 |

0,25 |

квадратам 20×20 м |

|

с микрорельефом, за- |

|

|

|

|

для РД и РП, съем- |

|

болоченная |

|

|

|

|

ка типовых участ- |

|

|

|

|

|

|

ков |

|

438

Каналы, реки, озера, водохранилища следует снимать по поперечным профилям относительно магистральных планововысотных полигонометрических (теодолитных) ходов с разбивкой пикетов через 50–100 м. При ширине озер или водохранилищ свыше 800 м магистральные ходы следует прокладывать по обоим берегам. Расстояния между поперечными профилями на стадии изысканий для проектирования принимается: при съемке рек 50–100 м; при съемке озер (водохранилищ) – не более 2 см в масштабе составляемого плана. Сущность геодезических работ на поперечных профилях водных объектов рассмотрена в п. 10.1 (см. рис. 10.1). Промеры глубин производятся от поверхности воды с точностью 0,1 м с помощью рейки или эхолота. Расстояния между промерными вертикалями принимают при ширине реки (канала) до 20 м – не более 2 м; от 20 до 50 м – не более 5 м; свыше 50 м – от 7 до 10 м.

Съемка рек-водоприемников (см. п. 10.1) выполняется с детальностью, достаточной для целей мелиорации, с выявлением их уклона и колебаний уровня в паводковый и меженный периоды. Результаты представляются в виде топографических планов на бумажном носителе и при необходимости в виде цифровой модели местности. При проектировании системы выполняют камеральное трассирование открытых магистральных каналов, которые намечают в наиболее низких

местах территории.

Способы проектно-изыскательского трассирования мелиоративной системы. Геодезические проектные расчеты.

На стадии изысканий проект мелиоративной системы может составляться по материалам камерального или полевого трас-

сирования ее линейных элементов.

Камеральное трассирование линейных элементов системы выполняют по планам относительно горизонталей в нескольких вариантах с учетом присоединения коллекторов к магистральным каналам. Сущность камерального трассирования рассмотрена в п. 9.9. Относительно выбранной трассы и горизонталей на плане проектируют положение открытых каналов, закрытых коллекторов, дрен, других элементов. Составляются предварительные проектные профили магистральных каналов и коллекторов. Проектирование может выполняться в системе САПР.

В Беларуси проектные уклоны линейных элементов мелиорационной системы принимаются согласно ТКП 45-3.04-8- 2005 [13] и частично цитированы в табл. 10.2. Минимальная

439