- •Б.А. Попов, и.В. Нестеренко прикладная геодезия

- •Введение

- •Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке

- •Оформление полевых документов

- •Понятие о правилах геодезических вычислений

- •Округление чисел

- •Общие требования к выполнению расчетно-графических работ по инженерной геодезии

- •Лабораторная работа № 1 Проектирование строительной сетки

- •1.3. Порядок выполнения работы

- •1. Спроектировать строительную сетку.

- •2. Пронумеровать и оцифровать полученную строительную сетку.

- •Каталог координат пунктов строительной сетки

- •4. Графически определить направление сторон (дирекционный угол) строительной сетки.

- •5. Составить разбивочный чертеж для выноса строительной сетки на местность.

- •Лабораторная работа № 2 Элементы разбивочных работ

- •2.1. Построение на местности проектного угла

- •2.1.1. Цель лабораторной работы: построить на местности проектный угол.

- •2.1.3. Порядок выполнения работы

- •2.2. Построение проектной линии

- •2.2.3. Порядок выполнения работы

- •Поправка за наклон линии (мм) к горизонту

- •Поправка к длине линии за температуру, мм

- •2.3. Вынос в натуру проектной отметки

- •2.3.3. Порядок выполнения работы

- •2.4. Вынос в натуру линии с заданным уклоном

- •2.4.3. Порядок выполнения работы

- •1. Вынос линии проектного уклона с помощью нивелира

- •2. Вынос линии проектного уклона с помощью теодолита

- •Лабораторная работа № 3 Составление проекта вертикальной планировки, расчет объемов земляных работ

- •3.3. Порядок выполнения работы

- •Ведомость вычисления объемов земляных работ

- •3.4. К сдаче представляют:

- •Лабораторная работа № 4 Подготовка данных для выноса проекта в натуру

- •4.3. Порядок выполнения работы

- •1. Определение координат центра выносимого колодца

- •2. Вычисление разбивочных элементов

- •3. Выбор способа разбивки

- •4. Составление разбивочной схемы

- •5. Составление разбивочного чертежа

- •4.4. К сдаче представляют:

- •Лабораторная работа № 5 Продольно-поперечное нивелирование трассы

- •5.3. Порядок выполнения работы

- •5.4. К сдаче представляют:

- •Лабораторная работа №6 Детальная разбивка кривой

- •6.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 7 Передача отметок и осей на монтажный горизонт

- •7.3. Порядок выполнения работы

- •1. Передача отметок на монтажный горизонт

- •2. Перенос осей на монтажный горизонт

- •Лабораторная работа № 8 Решение прикладных задач

- •1. Определение горизонтального проложения линии

- •По отметкам ее начальной и конечной точек

- •8.1.3. Порядок выполнения работы

- •2. Определение наклонного расстояния по горизонтальному проложению линии, если известны отметки концов этой линии

- •8.2.3. Порядок выполнения работы

- •3. Определение высоты недоступного сооружения

- •8.3.3. Порядок выполнения работы

- •Пример полевого журнала измерения превышений

- •8.4. Определение координат пункта способом засечек

- •Определение координат пункта прямой угловой засечкой

- •Вычисление координат точек решением прямой угловой засечки

- •Определение координат пункта прямой угловой засечкой по формулам Гаусса и Юнга

- •8.4.3. Порядок выполнения работы

- •8.5. Определение координат пункта обратной угловой засечкой

- •Лабораторная работа №9 Установка теодолита в створ

- •9.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа №10 Построение перпендикуляра к базовой линии

- •10.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа №11 Построение направления, параллельного базисной линии

- •11.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 12 Расчет объемов котлованов и траншей

- •12.3. Порядок выполнения работы

- •I. Расчёт объема котлована

- •Лабораторная работа № 13 Нивелирование коротким лучом

- •13.3. Порядок выполнения работы

- •Журнал нивелирования коротким лучом

- •Лабораторная работа № 14 Определение площади по планам и картам

- •14.3. Порядок выполнения работы

- •Определение площади участка

- •Лабораторная работа № 15 Инвентаризация объема и веса сыпучих строительных материалов

- •15.3. Порядок выполнения работы

- •Координаты опорного хода;

- •Координаты и отметки точек рельефа

- •Лабораторная работа № 16 Определение деформаций сооружений Определение величины и направления крена сооружения

- •16.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа №17 Определение угла кручения опор линий электропередач

- •17.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 18 Съемка фасадов для составления цифровой модели здания

- •18.3. Порядок выполнения работы

- •2. Сфотографировать все фасады здания, используя полученные фотоснимки в качестве абриса.

- •3. Выполнить необходимые измерения.

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Приложение 1 Исходные данные для лабораторной работы 2.3 Вынос в натуру проектной отметки

- •Приложение 9 Исходные данные для лабораторной работы №5 Продольно-поперечное нивелирование трассы

- •Приложение 10 Исходные данные для лабораторной работы №6 Детальная разбивка кривой

- •Приложение 11 Исходные данные для лабораторной работы №8 Решение прикладных задач

- •Приложение 12 Исходные данные для лабораторной работы №12 Расчет объемов котлованов и траншей

- •Оглавление

- •Попов Борис Алексеевич Нестеренко Ирина Васильевна прикладная геодезия

- •394006, Воронеж, ул.20-летия Октября,84

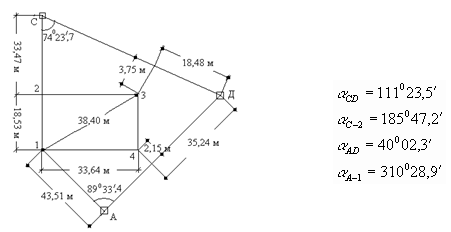

5. Составление разбивочного чертежа

Для выноса осей сооружения составляется разбивочный чертеж (рис. 4.9), на котором показывают опорные пункты, с которых выносят точки сооружения, выписывают расстояния, разбивочные углы и дирекционные углы, координаты выносимых точек. Для контроля выноса определяются диагонали выносимого сооружения и его размеры.

Рис.4.9. Разбивочный чертеж

4.4. К сдаче представляют:

1) числовые проектные данные, по которым можно вынести на местность колодцы поземной коммуникации или проектируемое сооружение (номера выносимых точек задаются преподавателем);

2) координаты заданных точек;

3) для каждой из выносимых точек по 2 способа разбивки и опорные пункты, относительно которых данные точки целесообразно вынести выбранным способом;

4) разбивочные элементы (дирекционные углы, разбивочные углы и расстояния) для принятых способов разбивки;

5) вычисленную точность разбивки точек принятыми способами;

6) разбивочный чертеж (схему) для выноса проекта сооружения;

Работа оформляется на компьютере, чертежи допускается делать на стандартных листах бумаги пастой черного цвета.

Лабораторная работа № 5 Продольно-поперечное нивелирование трассы

Продольно-поперечное нивелирование применяется при проведении инженерных изысканий для строительства сооружений линейного типа (инженерных коммуникаций, дорог и т.д.).

5.1. Цель лабораторной работы: вычертить профиль местности и спроектировать на нем трассу подземной коммуникации.

5.2. Приборы и принадлежности: журнал нивелирования трассы приложение 8, калькулятор, карандаш, линейка, циркуль-измеритель, миллиметровая бумага.

5.3. Порядок выполнения работы

В соответствии с прил. 8, 9 необходимо провести камеральную обработку журнала, по полученным данным вычертить профиль местности и спроектировать на нем трассу подземной коммуникации.

Обработка полевого журнала нивелирования:

1. Проверка правильности отсчетов

Проверить правильность взятия отсчетов. Для этого из черного отсчета на каждую точку вычесть красный отсчет. Результат должен быть 4785 ± 5 мм.

2.

Вычислить

превышения между связующими точками

трассы, используя отсчеты по черным ( )

и

красным (

)

и

красным ( )

сторонам задней и передней реек:

)

сторонам задней и передней реек:

.

(5.1)

.

(5.1)

Если превышения между связующими точками по черной и красной сторонам рейки различаются не более чем на 10 мм, то вычисляют среднее превышение:

(5.2)

(5.2)

3. Выполнить постраничный контроль на каждой странице журнала:

(5.3)

(5.3)

где ∑а - сумма задних отсчетов на странице, ∑b - сумма передних отсчетов, ∑hвыч - сумма вычисленных превышений (без учета средних превышений), ∑hСР - сумма средних превышений.

Расхождения в 1-2 мм могут возникнуть за счет округления значений средних превышений до целого числа, мм.

4. Определить невязку нивелирного хода:

,

(5.4)

,

(5.4)

где

-

для

разомкнутого хода равняется разности

конечной и начальной отметок хода (

-

для

разомкнутого хода равняется разности

конечной и начальной отметок хода ( ).

Абсолютные

отметки

задаются студентам по вариантам.

Фактическая высотная невязка не должна

превышать допустимую невязку, равную:

).

Абсолютные

отметки

задаются студентам по вариантам.

Фактическая высотная невязка не должна

превышать допустимую невязку, равную:

,

(5.5)

,

(5.5)

где L - длина хода, км.

При этом

должно выполнятся условие

,

если условие выполняется, то фактическую

невязку распределяют с обратным знаком

поровну на все превышения хода.

,

если условие выполняется, то фактическую

невязку распределяют с обратным знаком

поровну на все превышения хода.

Поправка в каждое превышение равна

, (5.6)

где n – число станций в ходе.

Контроль:

сумма увязанных превышений должна быть

равна теоретической сумме, т.е.

.

.

5. Вычислить отметки связующих (пикетных) точек хода:

,

(5.7)

,

(5.7)

Контролем вычислений является получение отметки конечного репера.

6. Вычислить отметки промежуточных точек:

а) рассчитать горизонт инструмента:

,

(5.8)

,

(5.8)

где

и

и

соответственно абсолютные отметки

предыдущего и последующего пикетов на

станции; а и b

- отсчеты по черной стороне рейки на

предыдущий (а) и последующий (b)

пикеты. Горизонт инструмента рассчитывается

только на тех станциях, где есть

промежуточные точки.

соответственно абсолютные отметки

предыдущего и последующего пикетов на

станции; а и b

- отсчеты по черной стороне рейки на

предыдущий (а) и последующий (b)

пикеты. Горизонт инструмента рассчитывается

только на тех станциях, где есть

промежуточные точки.

б) расчет отметки промежуточной точки:

(5.9)

(5.9)

где с - отсчет по черной стороне рейки на промежуточную точку.

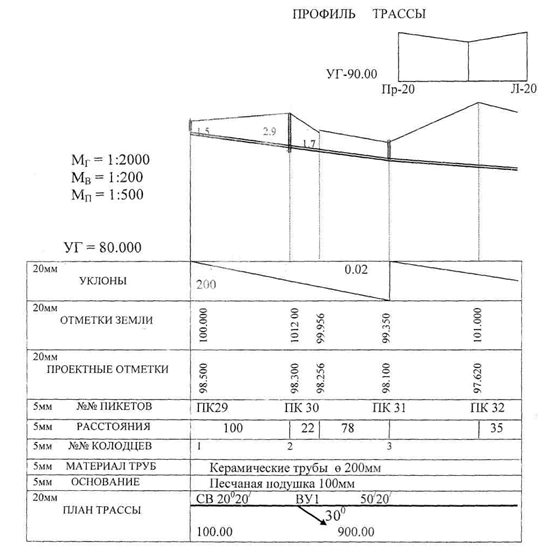

7. Построить профиль трассы

Профиль трассы строится на миллиметровой бумаге формата A3 в масштабах Мг - 1:2000, Мв - 1:200, масштаб для поперечников Мп - 1:500.

Стандартных профильных сеток для подземных сетей не существует; профили составляют с учетом специфики работы проектно-изыскательской организации. Образец оформления профильной сетки приведен на (рис. 5.1).

Профиль строится следующим образом.

1. Отступив от нижнего края листа 15 см, на всю длину листа проводят прямую линию. Ниже этой линии вычерчивают профильную сетку (рис. 5.1), над ней строят профиль местности. Название граф профильной сетки отделяют вертикальной линией (рис. 5.1).

2. От вертикальной линии вправо в горизонтальном масштабе 1:2000 откладывают стометровые отрезки – пикеты и расстояния до плюсовых точек, значения которых берут из геометрического журнала нивелирования.

3. В графе «Номера пикетов» в горизонтальном масштабе 1:2000 также отложить пикеты и пронумеровать их в соответствии с номерами, указанными в журнале технического нивелирования. В графе «Расстояния» отложить расстояния от предыдущих пикетов до промежуточных (плюсовых) точек (точки +22, +35 и т.д.).

4. В графу «Отметки земли» из журнала нивелирования выписывают абсолютные отметки каждого пикета и плюсовой точки с округлением до целых мм.

Рис. 5.1. Профильная сетка

5. Верхнюю линию сетки принимают за какой-либо условный горизонт (УГ) с таким расчетом, чтобы профиль в своей самой низкой точке располагался на 8-10 см выше линии условного горизонта.

6. От УГ вверх в вертикальном масштабе 1:200 откладывают отметки пикетных и плюсовых точек (см. журнал нивелирования).

7. Соединив концы отложенных отрезков ломаной линией, получают профиль местности.

8. Над профилем на произвольной высоте аналогично построить поперечный профиль местности по отметкам «Право 20», «Лево 20» рассчитанным в журнале технического нивелирования. Масштаб для построения поперечного профиля - 1:500.

9. В графе «План трассы» проводят прямую линию, которая обозначает ось будущего трубопровода, в заданной точке, например в точке ПК30, стрелкой показывают поворот трассы вправо на 300. Эта точка называется вершиной угла (ВУ). Над горизонтальной линией записывают первоначальное направление трассы (задается преподавателем), а после поворота трассы записывают ее последующее направление. Под чертой пишут расстояние от начала трассы до вершины угла (ВУ), а затем от вершины угла (ВУ) до последнего пикета.

10. В графе «Материал труб» для всех вариантов пишется - керамические трубы диаметром 200мм.

11. В графе «Основание» - песчаная подушка 100 мм.

8. Проектирование подземного самотечного трубопровода

1. Перед началом проектирования в графе «План трассы» необходимо обозначить места пересечения проектируемой трассы с газопроводом и водопроводом и обозначить угол поворота трассы согласно прил. 9;

2. Нанести на профиль начальную глубину заложения труб согласно прил. 9;

3. Спроектировать линию трубопровода с учетом заданного (выбранного) уклона. Для этого выбрать оптимальное положение конечной точки уклона так, чтобы соблюдались следующие основные правила:

а) заглубление трубопровода должно быть по возможности минимальным, но не менее глубины промерзания грунта;

б) уклон самотечного трубопровода должен быть в одном направлении;

в) в местах изменения уклона трубопровода, изменения его направления и на прямых участках через 100 м проектируются смотровые колодцы.

Соединить начальную точку уклона с выбранной конечной точкой. Величину полученного уклона рассчитывают по формуле

(5.10)

(5.10)

где i

- величина уклона; L

– расстояние между начальной и конечной

точками уклона;

и

и

– отметки конечной и начальной точек

линии уклона (первоначально определяются

графически по профилю, затем рассчитываются

по формуле (5.11)); Линия трубопровода

вычерчивается тушью красного цвета;

– отметки конечной и начальной точек

линии уклона (первоначально определяются

графически по профилю, затем рассчитываются

по формуле (5.11)); Линия трубопровода

вычерчивается тушью красного цвета;

4. Спроектировать смотровые колодцы по вышеперечисленным требованиям.

9. Рассчитать проектные и рабочие отметки на всех пикетных и плюсовых точках. Отметки записываются на профиле тушью красного цвета.

;

(5.11)

;

(5.11)

.

(5.12)

.

(5.12)