fd02aed

.pdf

|

|

1, |

2, |

3, |

4, |

5 |

|

|

|

0 |

|

|

π1 |

|

1 |

|

|

3, |

4, |

5 |

|

|

|

1, |

2 |

|

0 |

π2 |

1 |

|

|

0 |

π2 |

1 |

|

|

4, |

5 |

|

|

1 |

|

|

Nmin = m = 2 |

3 |

|

|

|

|

2 |

|||

0 |

|

π3 |

1 |

|

|

|

Nmax = m+1 = 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

5 |

|

|

|

|

|

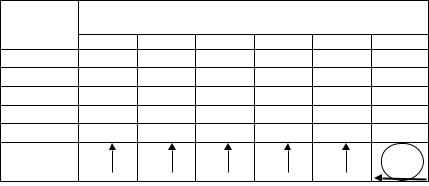

Рис. 6.8. Дерево условного теста поиска дефекта для объекта, состоящего из пяти компонентов

Метод равных вероятностей отличается от метода половинного разбиения правилом деления на участки. Это деление производится так, чтобы суммарные вероятности отказов участков были примерно равны, причем первой проверке подвергается участок

сбольшей суммой вероятностей отказов.

6.5.Табличные методы построения тестов

6.5.1. Порядок построения тестов диагностирования дискретных объектов

Порядок построения тестов диагностирования дискретных объектов рассмотрим на конкретном примере. Пусть объект диагностирования задан в виде релейно-контактной схемы, реализующей логическую функцию f = a (b с). Тогда таблица функций неис-

правностей (ТФН) для одиночных отказов контактов типа а0, b0, с0, а1, b1, c1 имеет вид, представленный в табл. 6.1.

Используя данную ТФН, можно сразу записать тест, позволяющий определить неисправное состояние схемы и указать неисправный контакт: Т = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. е. перечислить все наборы входных воздействий. Но такой тест является тривиальным и будет избыточным. Для оптимизации такого теста пользуются формализованными приемами, суть которых заключается в следующем.

351

Таблица 6.1

Таблица функций неисправностей

Номер |

|

Входные |

|

|

|

Функции неисправностей |

|

||||

входного |

воздействия X |

f0 |

|

|

|

|

|

|

|||

f1 |

f2 |

f3 |

f4 |

f5 |

f6 |

||||||

набора |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X1 |

|

X2 |

X3 |

|

aI |

bI |

cI |

a0 |

b0 |

c0 |

|

0 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

|

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

|

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

|

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

1 |

|

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

5 |

1 |

|

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

6 |

1 |

|

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Используя данную ТФН, можно сразу записать тест, позволяющий определить неисправное состояние схемы и указать неисправный контакт: Т= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. е. перечислить все наборы входных воздействий. Но такой тест является тривиальным и будет избыточным. Для оптимизации такого теста пользуются формализованными приемами, суть которых заключается в следующем.

Производится попарное сравнение функций неисправностей по всем наборам входных воздействий. При этом те наборы, на которых сравниваемые функции различаются, фиксируются и заносятся в таблицу, которая называется таблицей сравнения. Так, например, из табл. 6.1 видно, что функции f0 и f1 отличаются на наборах 0, 2, 3 входных воздействий: f0, f1 | 0, 2, 3. Сравнивая далее все функции неисправностей, получают табл. 6.2.

|

|

Таблица сравнений |

|

Таблица 6.2 |

||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Набор |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

6 |

|

0 |

0,2,3 |

5 |

5 |

4,6,7 |

7 |

|

4 |

|

1 |

|

0,2,3,5 |

0,2,3,5 |

0,2,3,4,6,7 |

0,2,3,7 |

|

0,2,3,4 |

|

2 |

|

|

|

4,5,6,7 |

5,7 |

|

4,5 |

|

3 |

|

|

|

4,5,6,7 |

5,7 |

|

4,5 |

|

4 |

|

|

|

|

4,6 |

|

6,7 |

|

5 |

|

|

|

|

|

|

4,7 |

|

352

В данной таблице сравнений строки и столбцы соответствуют номерам функций неисправностей, а на пересечении i-й строки и j-го столбца записываются номера наборов входных воздействий, на которых сравниваемые функции не совпадают. Эта таблица читается так: значения функции f0 не совпадают со значениями функции f1 на 0, 2, 3-м наборах входных воздействий, а со значениями функций f2 и f3 − на наборе входных воздействий 5 и т. д.

Для получения тестов диагностирования необходимо выполнить операцию конъюнкции над дизъюнкциями номеров наборов входных воздействий каждой клетки табл. 6.2, т. е.

= (0 2 3) 5 5 (4 6 7) 7 4 (6 7) (4 7).

Необходимость этой операции вытекает из следующих соображений.

1. Для того чтобы выявить различия между двумя функциями неисправностей, включая и функцию исправности, достаточно подать один из наборов входных воздействий, на которых эти функции различаются. Так, например, чтобы установить, что f0 ≠ f1, на схему достаточно подать или набор входных воздействий 0, или набор 2, или набор 3, т. е. 0 2 3.

2.Для того чтобы выявить различия между функциями f0 и f1, f0

иf2 и т.д. и между функциями f1 и f2 , fi и fj, необходимо учесть все наборы входных воздействий, на которых эти функции могут иметь различия. Необходимо произвести логическое умножение всех номеров наборов входных воздействий, на которых эти функции раз-

личаются.

Если преобразование (логическое произведение логических сумм) записанного выражения проводить непосредственно, то это даст весьма громоздкие вычисления. Чтобы избежать этого, учтем следующие основные соотношения булевой алгебры. Представим каждый номер набора входных воздействий в виде логической переменной Xi . Тогда, используя правило поглощения

X1(X1 X 2 X3 ) = X1

и учитывая, что Xi Xi = Xi , применительно к данному случаю имеем: (0 2 3 5 ) 5 = 5 ; 5 5 = 5. Применяя свойство поглощения

353

многократно, |

получаем |

= 4 5 7 (0 2 3 ) = 0 4 5 7 2 4 5 |

7 3 4 5 7. |

Выражение |

в ходе преобразований приводится |

к виду (логическая сумма логических произведений − дизъюнкция конъюнкций). Оно содержит в себе совокупность полных тестов поиска дефекта. Для рассматриваемого случая получаем три таких теста:

Тпд1 = 0, 4, 5, 7; Тпд2 = 2, 4, 5, 7; Тпд3 = 3, 4, 5, 7.

Естественно, что эти тесты являются одиночными, т. к. они строились в предположении учета только одиночных отказов контактов РКС. Данные тесты можно получить непосредственно из таблицы сравнения, выделяя в ней наборы, поглощенные номерами 4, 5, 7. Полученные тесты являются тестами поиска дефекта.

Для получения проверяющих тестов необходимо произвести меньшее число сравнений функций неисправностей между собой, в частности, надо попарно сравнивать нулевую функцию (нулевой столбец табл. 6.1) со всеми остальными функциями неисправностей (столбцы 1…6 табл. 6.1). При этом таблица сравнения выглядит следующим образом (табл. 6.3).

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 6.3 |

||

|

|

|

Таблица сравнения |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Набор |

1 |

2 |

|

3 |

4 |

5 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0,2,3 |

5 |

|

5 |

4,6,7 |

7 |

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В результате сравнения получаем:

Тпр = 4 5 7 (0 2 3).

Последнее выражение содержит три элементарных проверяющих теста:

Тпр1 = 0, 4, 5, 7; Тпр2 = 2, 4, 5, 7; Тпр3 = 3, 4, 5, 7.

Для рассматриваемого примера тесты поиска дефекта и проверяющие тесты совпали между собой. В общем случае это совершенно не обязательно.

354

6.5.2. Порядок построения тестов диагностирования аналоговых объектов

Рассмотрим методику построения безусловного одиночного теста по таблице проверок (табл. 6.4), реализующей логическую модель объекта, представленную на рис. 6.9.

Таблица 6.4

Таблица проверок аналогового объекта

|

Номер |

|

|

|

|

|

|

Si , i = 0 : 6 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

проверки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S0 |

S1 |

|

S2 |

|

|

S3 |

|

S4 |

|

S5 |

|

S6 |

|

|

|

|

|

а1 |

= 0 |

|

а2 = 0 |

|

|

а3 = 0 |

|

а4 = 0 |

|

а5 = 0 |

|

а6 = 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

π1(Y1) |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

π2(Y2) |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

π3(Y3) |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

|

0 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

π4(Y4) |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

π5(Y5) |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

|

0 |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

|

π6(Y6) |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

Y1 |

X2 |

2 |

Y2 |

Y4 |

Y6 |

X1 |

1 |

|

|

4 |

6 |

|

|

|

Y3 |

|

|

||

|

|

|

3 |

5 |

|

|

|

|

X3 |

X5 |

|

||

|

|

|

Y5 |

|

||

|

|

|

|

|

|

Рис. 6.9. Логическая модель объекта

1. Для построения полного проверяющего теста необходимо провести следующее.

1.1. Провести попарное сравнение |

исправного |

состояния |

S0 |

объекта с функциями неисправности |

S0 j , j = 1:6 |

по правилу |

|

0 0 1 1 = 0; 0 1 1 0 = 1 и построить |

таблицу сравнений |

S0 j |

|

(табл. 6.5). Таблица читается следующим образом: состояния S0 и S5 (S05) различаются проверками π4 или π5, или π6.

355

1.2. Обвести кружком единичную проверку (π6), являющуюся единственной в столбце S06 (табл. 6.6).

Таблица 6.5 Таблица сравнений исправного и всех неисправных состояний

Номер |

|

|

S0 j , |

j = 1: 6 |

|

|

проверки |

|

|

|

|

|

|

S01 |

S02 |

S03 |

S04 |

S05 |

S06 |

|

π1(Y1) |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

π2(Y2) |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

π3(Y3) |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

π4(Y4) |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

π5(Y5) |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

π6(Y6) |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Таблица 6.6 Таблица сравнений исправного и всех неисправных состояний

|

Номер |

|

|

|

|

|

S0 j , |

j = 1: 6 |

|

|

|

|

|

|

|

проверки |

|

S01 |

|

S02 |

|

S03 |

|

S04 |

|

S05 |

|

S06 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

π1(Y1) |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

π2(Y2) |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

π3(Y3) |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

π4(Y4) |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

|

|

π5(Y5) |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

π6(Y6) |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Остальные столбцы, в которых не присутствует хотя бы одна выделенная кружком проверка, вычеркнуть (табл. 6.7).

Чтобы обнаружить дефект, необходимо взять конъюнкцию дизъюнкций всех наборов проверок; тогда проверяющий тест можно записать в виде совокупности проверок:

Тпр = (π1 π2 π3 π4 π5 π6) · · (π2 π4 π6) (π3 π4 π5 π6) (π4 π6) (π4 π5 π6) π6 = π6.

Согласно правилу поглощения π1 (π1 π2) = π1 .

356

|

|

|

|

|

|

Таблица 6.7 |

|

|

Таблица сравнений исправного |

|

|

||

и всех неисправных состояний аналогового объекта |

||||||

Номер |

|

|

S0 j , |

j = 1: 6 |

|

|

проверки |

S01 |

S02 |

S03 |

S04 |

S05 |

S06 |

|

||||||

π1(Y1) |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

π2(Y2) |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

π3(Y3) |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

π4(Y4) |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

π5(Y5) |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

π6(Y6) |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1.3. Номер оставшейся (обведенной кружком 1) проверки π6 образует полный проверяющий тест: Тпр = π6 .

Если проверка π6 положительна (выходной сигнал Y6 находится в поле допуска), то объект работоспособен, в противном случае – неработоспособен, т. е. полученный тест позволяет обнаружить в объекте дефект.

В общем случае для проверки работоспособности или исправности объекта достаточно контролировать все его внешние выходы. Поэтому, казалось бы, нет необходимости в построении проверяющего теста. Однако таблица проверок позволяет найти такую минимальную совокупность проверок, в которую не войдут, в частности, внешние выходы объекта, являющиеся также входами блоков функциональной модели.

2. Для построения полного теста поиска дефекта необходимо выполнить следующее.

2.1. Провести попарное сравнение неработоспособных состоя-

ний объекта Si ( i = 1: 5) c S j ( j = 2 : 6; i < j ) и построить таблицу сравнений Sij (табл. 6.8) по правилу 0 0 1 1 = 0; 0 1 1 0 = 1.

357

Таблица 6.8 Таблица сравнений неработоспособных состояний объекта

|

Номер |

|

|

|

|

|

|

|

|

Si |

j , ( i = 1: 5; |

j = 2 : 6; |

i < j ) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

проверки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S12 |

S13 |

S14 |

S15 |

S16 |

|

S23 |

S24 |

|

S25 |

S26 |

|

S34 |

|

S35 |

S36 |

S45 |

|

S46 |

S56 |

||||||||||

|

π1(Y1) |

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π2(Y2) |

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π3(Y3) |

1 |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

π4(Y4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

1 |

|

||

|

π5(Y5) |

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

1 |

|

|

1 |

|

|

|

π6(Y6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.2. Обвести кружком единичные проверки |

(π2, π3, π4, π5), яв- |

||||||||||||||||||||||||||||||

ляющиеся единственными в столбце (S24, S35, S46, S45) (табл. 6.9). |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 6.9 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

Таблица сравнений исправного |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

и всех неисправных состояний объекта |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Si j , ( i = 1: 6; |

j = 2 : 6; |

i < j ) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

Номер |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

провер- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ки |

|

S12 |

|

S13 |

|

S14 |

|

S15 |

|

S16 |

|

S23 |

|

S24 |

S25 |

|

S26 |

|

S34 |

|

|

S35 |

S36 |

S45 |

|

S46 |

S56 |

|

|||

|

π1(Y1) |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π2(Y2) |

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

1 |

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π3(Y3) |

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π4(Y4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π5(Y5) |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π6(Y6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

358

2.3.Вычеркнуть столбцы, в которых присутствует хотя бы одна выделенная кружком проверка (табл. 6.10).

2.4.Номера оставшихся проверок (π2, π3, π4, π5) образуют минимальный тест поиска дефекта:

Тпд = π2 π3 π4 π5 .

Заметим, что последовательность проверок в безусловном тесте не устанавливается.

При положительном исходе проведения полученного минимального безусловного теста можно утверждать следующее: блоки 2, 3, 4, 5 работоспособны, значит, работоспособен и блок 1; блок 6 неработоспособен, поскольку известно, что в объекте имеется дефект.

Таблица 6.10

Таблица сравнений исправного и всех неисправных состояний объекта

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Номер |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Si j , |

( i = 1 : 5; |

j = 2 : 6; i < |

j) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

проверки |

|

|

S13 |

|

S14 |

|

S15 |

|

S16 |

|

|

S23 |

|

S24 |

|

|

S25 |

|

S26 |

|

S34 |

|

|

S35 |

|

S36 |

|

S45 |

|

S46 |

|

S56 |

||||||||||

S12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

π1(Y1) |

1 |

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π2(Y2) |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

π3(Y3) |

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

π4(Y4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

π5(Y5) |

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π6(Y6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Из рассмотренного примера видно, что задача построения безусловного теста для обнаружения и выявления дефекта в объекте диагностирования состоит в получении тем или иным способом всех нормальных минимальных дизъюнктивных форм булевой функции. При этом последняя (шестая) строка таблиц в приведен-

359

ном примере не несет информации, поэтому при построении как проверяющих тестов, так и тестов поиска места дефекта эту строку можно из рассмотрения исключить.

|

|

Контрольные вопросы к главе 6 |

|

1. |

Каково содержание количественно-допускового контроля? |

|

2. |

Определить вероятность попадания параметра в поле допус- |

ка [ |

1, |

2 ], где 1 = my – 3σy; 2 = my. |

3.Дать определение тестового диагностирования.

4.Дать классификацию тестов диагностирования.

5.Перечислить допущения, используемые для определения параметров процесса поиска дефектов.

6.Доказать теорему о максимальном числе проверок объекта при поиске места дефекта.

7.Доказать теорему о среднем числе проверок объекта при поиске места дефекта.

8.Доказать теорему о средней продолжительности поиска места дефекта

9.Доказать теорему об оптимальной последовательности поиска места дефекта.

10.Раскрыть суть метода случайного выбора проверок и построить дерево условного теста поиска места дефекта.

11.Раскрыть суть метода проверок по возрастающей трудоемкости и построить дерево условного теста поиска места дефекта.

12.Раскрыть суть метода контроля «слабых точек» и построить дерево условного теста поиска места дефекта.

13.Раскрыть суть метода «время – вероятность» и построить дерево условного теста поиска места дефекта.

14.Раскрыть суть метода половинного разбиения и построить дерево условного теста поиска места дефекта для объекта из пяти компонентов.

15.В какой последовательности производится построение тестов диагностирования РКС?

16.В какой последовательности производится построение тестов диагностирования аналоговых объектов?

360