учебник -5-575

.pdf

Глава 9. Заболевания пародонта. Методы ортопедического лечения и профилактики 425

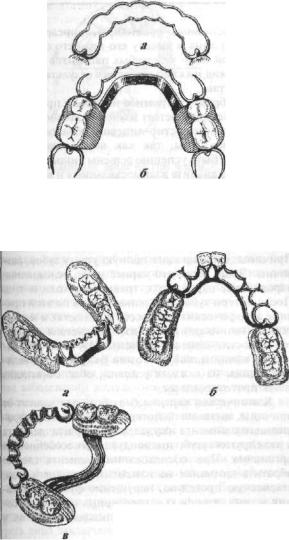

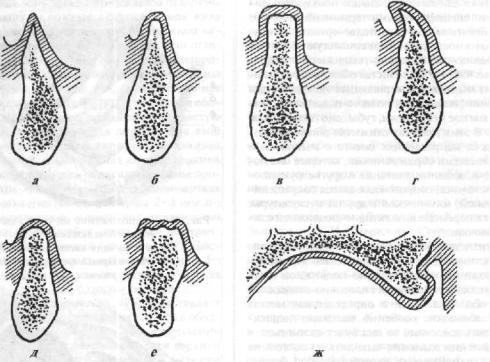

Рис. 480, Луговой протез:

а — с круговым кламмером для

шинированияпереднихзубовверхней челюсти;б—снепрерывнымкламмером.

Рис. 481. Дуговые протезы (а, в) с когтсвидными накладками и шинирующими кламмерами (6) для передних зубов нижней челюсти.

Непрерывный кламмер дугового протеза, замещающего включенные дефекты, может быть использован для шинирования передних зубов без наложения на них несъемной шины. Лучшая круговая фиксация достигается при взаимном сочетании несъемных шин и шинирующего съемного протеза.

Ортопедическая терапия при болезнях пародонта, осложненных концевыми дефектами, состоит из

шинирования сохранившихся зубов и замещения дефекта. Шинирование остаточного зубного ряда необходимо не только для уменьшения функциональной перегрузки, вызванной поражением пародонта, но и для предупреждения дополнительной перегрузки, возникающей вследствие использования зубов как опоры для кламмеров.

Шинирование остаточного зубного ряда возможно тремя способами: несъемными шинами, шинирующими приспособлениями, включенными в конструкцию съемного протеза, и путем комбинации этих способов. Конструкция несъемной шины зависит от положения зубов (передние или боковые), которые подлежат шинированию. Предпочтение, особенно при шинировании боковых зубов, всегда следует отдавать шинам, покрывающим окклюзионную поверхность. Съемные шинирующие аппараты, как правило, являются частью протеза. Это непрерывные кламмерьт, коггевидные отростки, окклюзионные накладки и др. (рис. 481).

Клинический опыт показывает, что при комбинации бюгельных протезов в области премоляров и моляров, коронок и мостовидных протезов, особенно металлокерамических в области передних зубов достигается высокий функциональный и эстетический эффект.

Результаты лечения и критерии излеченности заболеваний пародонта. Данные литературы свидетельствуют о существенных расхождениях в оценке эффективности лечебных мероприятий при заболеваниях пародонта. Это объясняется отсутствием не только дифференцированного подхода к лечению той или иной патологии пародонта, но также полноценности комплексных мероприятий и хорошо поставленной диспансеризации. Например, если сообщается о хороших отдаленных результатах лечения пародонтига в тяжелой и средней форме только с помощью терапевтических и физических методов, то в это трудно поверить, так как без ортопедического вмешательства практически невозможно получить эффект при далеко зашедшем процессе. В полной мере это относится к обшей терапии при всех видах поражения пародонта без местного лечения. Таким образом, критерии излеченности должны быть строго дифференцированы применительно к различным нозологическим формам.

Стабилизация патологического процесса в тканях пародонта — это прежде всего отсутствие рецидивов, стихание воспалительных явлений (отсутствие гноетечения, отечности, выбухания грануляционной ткани из карманов), укрепление зубов, восстановление их функции, появление очагов уплотнения костной ткани на участках остеопороза.

Клиническая анатомия беззубого рта. Лечение больных при полной потере зубов представляет сложную проблему создания протезов, полноценных в'функциопальном и эстетическом отношении. Ортопедическое лечение больных при полной потере зубов, в конечном счете направлено на общее оздоровление человека, на продление деятельного периода его жизни.

Зубы миллионы лет формировались природой как органы, предназначенные добывать пишу, проводить первичную механическую обработку, обеспечивать организм энергетическим и строительным материалом. Срок жизни ряда животных определяется сроком функциональной деятельности зубов. Нельзя представить беззубого волка.

Значительная или полная потеря зубов встречается наиболее часто в возрасте 60 лет и старше. Хотя установлена закономерность, что 15% лиц в возрасте 40 лет и старше нуждаются в полных съемных протезах. Пожилой возраст и определяет главную особенность и сложность ортопедического лечения этих пациентов в связи со снижением адаптационных возможностей их организма. Это требует учета психологического и соматического статуса пациента в целом, а также состояния органов челюстнолицевой области вследствие появления в них возрастных изменений и нарушений. Протезирование при полном отсутствии зубов имеет функциональное, эстетическое и психологическое значение. Значимость этих факторов может быть неодинаковой, что зависит от возраста и внешних изменений, профессии и т. п.

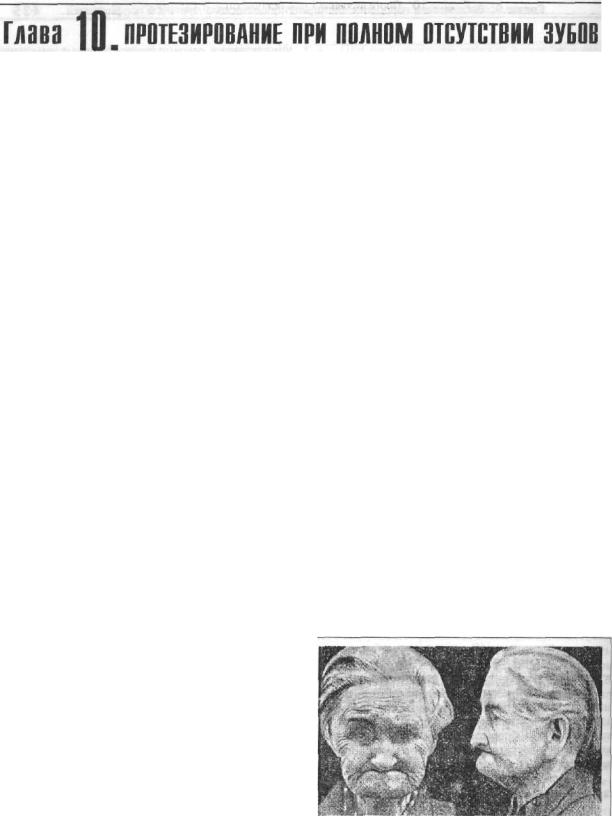

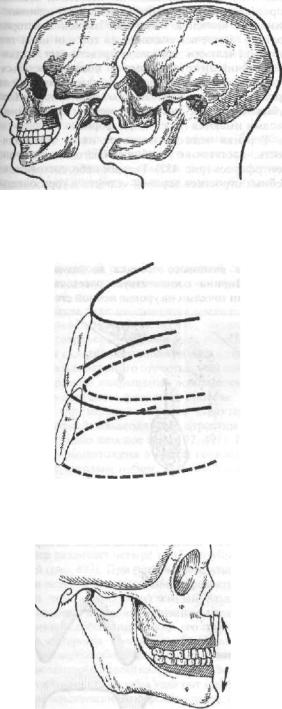

При полной утрате зубов усугубляются функциональные нарушения, и быстро усиливается редукция лицевого скелета и покрывающих его мягких тканей (рис. 482).

В литературе мало изучался вопрос о влиянии зубочелюстной системы на преждевременное старение организма. Однако этот фактор, вероятно, занимает одно из немаловажных мест. Первые значительные признаки старости сильнее всего отражаются именно на лице человека. Поэтому зубное протезирование должно быть своевременным и максимально эффективным. В этом заложена возможность предупреждения дальнейшей редукции лицевого скелета. Таким образом, протезирование после полной потери зубов следует рассматривать не только как способ восстановления функции органа, но и в известной степени, как метод борьбы с преждевременным проявлением старости.

Следовательно,.протезирование беззубых челюстей является методом восстановительного лечения. Сложность восстановительной ортопедической терапии в случае потери всех зубов состоит в ,iv ; мо при этих условиях неизбежно происходят атрофические процессы, в результате которых утра-

чиваются основные ориентиры, определяющие форму всего лица и высоту его нижнего отдела, В значительной мере у беззубых пациентов изменяются движения нижней челюсти в результате изменений в суставе.

Таким образом, огромное научное и практическое значение приобретает изучение закономерностей строения челюстио-лицевой области у лиц, имеющих все зубы, так как восстановительные задачи могут быть успешно решены лишь на основе тщательного анализа взаимосвязанных и взаимозависимых морфологических и функциональных закономерностей.

К настоящему времени накопилось большое количество данных и создано сравнительно стройное учение о протезировании беззубых челюстей. Причины, вызывающие полную утрату зубов, различны. Чаше всего это кариес и его осложнения, пародонтит, пародонтоз, травма, опухоли и т. д. После потери зубов и развивающихся по этой причине атрофических процессов в челюстях и мягких тканях, возникают новые взаимодействия элементов челюстно-лицевой системы. Изучение особенностей клинической анатомии беззубого рта является одним из важных условий, обеспечивающих успех протезирования.

Клиническая картина беззубого рта зависит от причины, вызвавшей потерю зубов, времени прошедшего с момента их удаления, возраста пациента и ряда других сугубо индивидуальных особенностей организма. При обследовании пациента следует обратить внимание на изменение внешнего вида, старческую прогению, нарушение функции жевания и речи, атрофию альвеолярных отростков, состояние слизистой оболочки, покрывающей их и твердое небо.

Раньше всего обращают внимание на лиио пациента при сомкнутых челюстях, вернее при закры-

Рис. 482. Глубокие изменения формы лица и лицевого скелета при полной потере зубов и несвоевременном протезировании.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 2 7 |

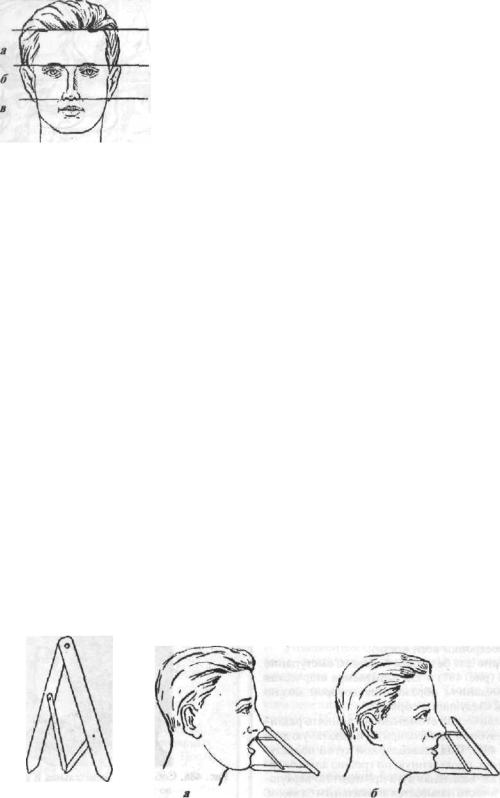

Рис. 483. Деление лица на три части.

а—верхняячасть;6—средняячасть;

в—нижняячасть.

том рте, необходимо уловить свойственное данному человеку нормальное соотношение губ, ту или иную выраженность носогубной складки, подбородка. Это весьма важно, ибо при изготовлении протезов для замещения утерянных естественных зубов искусственными выполняются следующие цели:

1)восстановление функции жевания;

2)восстановление эстетических норм лица, речи

ипсихологического равновесия человека. Это лечебные цели. Кроме них, есть еще и профилактические, к которым можно отнести: а) предупреждение заболеваний желудочно-кишечного тракта; б) заболеваний височно-нижнсчелюстного сустава; в) атрофии мышц, иногда понижения слуха и др.

Лицо человека имеет строго индивидуальные черты. Эта индивидуальность определяется многими факторами и, в частности, размерами челюстей, высотой и шириной лба, величиной и формой носа, характером мимической мускулатуры. В ортопедической клинике принято делить лицо на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю (рис. 483). Верхняя треть лица заключена между границей волосистой части лба и серединой линии надбровных дуг, от которой до основания крыльев носа начинается средняя треть лица и от основания крыльев носа до края подбородка - нижняя треть лица.

Установить какую-либо зависимость между высотой этих трех частей, вероятно, можно лишь для

лиц строгого классического профиля. Вообще деление высоты лица натри части условно, поскольку положение точек, в соответствии с которыми производится деление, весьма индивидуально и в течение жизни человека оно может меняться. Например, граница волосистой части на лбу у различных субъектов расположена неодинаково и с возрастом может перемещаться. То же касается и нижней трети лица, высота которой непостоянна и зависит от вида прикуса и сохранности зубов. Наименее изменчива средняя треть лица. Несмотря на то, что между размерами указанных частей лица нельзя установить закономерной пропорциональности, у большинства лиц они имеют относительное соответствие, что обеспечивает эстетический оптимумы. Поэтому при потере зубов высота нижней трети лица уменьшается, западают губы, подбородочная и носогубные складки углубляются, человек при этом выглядит старше своего возраста.

Попытки установить закономерности в строении тела были еще в отдаленной старине. Древние египтяне вычислили, что длина среднего пальца меньше длины человеческого тела в 19 раз. Греческий скульптор Поликлет (IV век до нашей эры) установил, что длина головы составляет 1/8 длины всеготела, лицо - 1/10. Гей, уверенный, что гармония лежит в основе всего красивого, попытался сравнить гармонию форм человеческого тела с гармонией звуков и доказал в 1864 г., что человеческое тело можно разделить в крайнем и среднем отношениях.

Золотое сечение (деление). Sectio aurea — деление известной величины в крайнем и среднем отношении. Деление это должно дать такое соотношение между целым и отдельными его частями, при котором большая часть была бы средней пропорциональной между целым и меньшей частью. Всякая величина, таким образом, делится на большую (major) и меньшую (minor). Однако такое деление в практике сопряжено с алгебраическими вычислениями или же с геометрическим построением, что очень неудобно. Чтобы избавиться в каждом отдельном случае от довольно сложных вычислений, был предложен циркуль, который автоматически разрешает задачу золотого сечения. Он состоит из двух частей: одна - составляет большой циркуль,

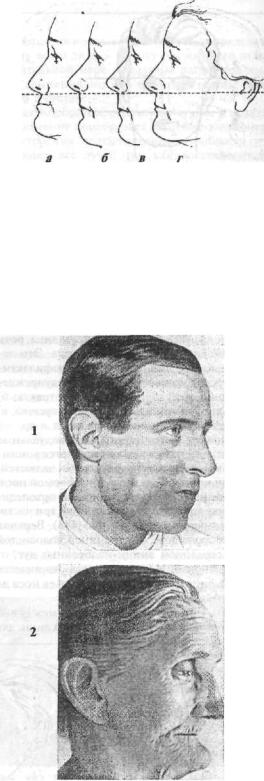

Рис. 484. Золотое сечение — принцип (описание в тексте).

4 2 8 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

другая — малый. Обе ножки разделены в крайнем и среднем отношении, причем на одной ножке большой отрезок находится ближе к замку, а на другой — дальше. Юпитц (Jupitz) полагает, что если установить большой циркуль одной ножкой на подбородочный бугор, а другой — на кончик носа, то при максимальном раскрытии рта малый циркуль автоматически разделит высоту на major и minor (рис. 484, а). При этом major определяет высоту от подбородка до кончика носа при сомкнутых зубных рядах (рис. 484, б).

Наиболее изменчива нижняя треть лица. Часто понятие «нижняя треть лица» отождествляется с понятием высоты прикуса. Это неверно. Высотой прикуса (межальвеолярной высотой) принято называть расстояние между альвеолярными отростками в положении центральной окклюзии. У лиц, имеющих зубы, это расстояние определяется высотой антагонирующих зубов. Высота же нижней трети лица при центральной окклюзии называется окклюзионной высотой. Улице полным отсутствием зубов, высота прикуса (межальвеолярная высота) не фиксирована и, как правило, это влечет за собой уменьшение высоты нижней трети лица. Правда, высота нижней трети лица в какой-то степени зависит также от тонуса мышц, окружающих ротовую шель. Поэтому у различных беззубых больных внешний вид может быть неодинаков (рис. 485).Таким образом, с потерей последней пары антагонистов межальвеолярная высота становится не фиксированной, что значительно изменяет внешний вид больного. Носогубные и подбородочная складки углубляются. Опускаются углы рта. Вследствие потери опоры на передних зубах круговая мышца рта сокращается и губы западают. Появляется дряблость мышц, их атрофия, и лицо приобретает старческое выражение (рис. 486).

Происходят изменения в области грушевидного отверстия, угла нижней челюсти. Так, если у новорожденных, поданным А. Т. Бусыгина, угол нижней челюсти в среднем равен 140°, то в связи с прорезыванием молочных, а затем постоянных зубов, к возрасту 25—30 лет его величина становится 118°. При полном отсутствии зубов он вновь увеличивается до 126° и более за счет рассасывания костного вещества по заднему краю восходящей ветви и перестройки всей кости.

Характерно для беззубого больного выступание подбородка (рис. 487) и так называемая старческая прогения, механизм образования которой можно представить следующим образом.

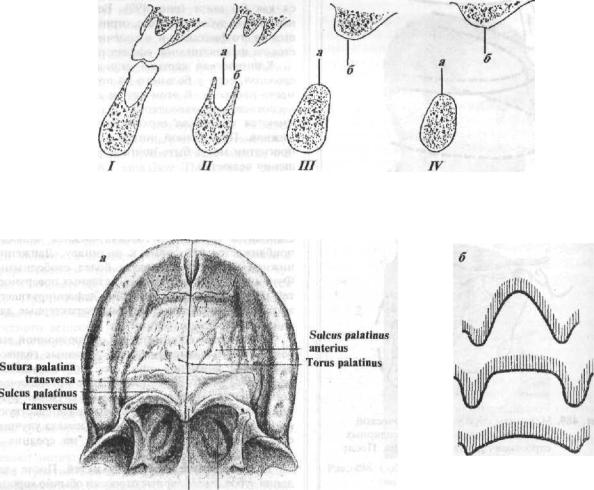

В ортопедической стоматологии принято различать, кроме зубной, альвеолярную и базальную дуги (рис. 488 и 489). П'од альвеолярной дугой подразумевают линию, проведенную по гребню альвеолярного отростка. Базальная дуга проходит по верхушкам корней и часто называется апикальным базисом. Поскольку на верхней челюсти коронки наклонены кнаружи, а корни внутрь, ее зубная дуга шире

Рис. 485. Четыре одинаково ориентированных фотографии беззубых пациентов в центральномг соотношении:

о—сниженамежальвеолярнаявысота,

выраженнаяскладкаугларта; б—увеличеннаявысота,напряженно сомкнутыегубысвыступающим

подбородком;в—высотаещеувеличена,

хотясомкнутыегубыненапряжены; г—вэстетическомотношении правильнаямежальвеолярнаявысота.

Рис. 486. Собственно жевательная и щечная мышцы во время жевания четко ограничены друг от друга (1); прогрессирующая атрофия щечной мышцы (2).

• • ^ м

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 2 9 |

Рис, 487. Профиль лицевого скелета:

а - до потери зубов; б - после потери зубов.

Рис. 488. Зубные и базальные (апикальные) дуги верхней и нижней челюсти

Рис. 489. Механизм образования старческой прогении. Положение альвеолярных отростков при наличии зубов. После удаления зубов и атрофии альвеолярных отростков (заштриховано) возникает прогеничсское соотношение челюстей.

альвеолярной, а последняя шире базальной. Базальная дуга, таким образом, является местом, где сосредотачивается жевательное давление и где берут свое начало контрфорсы. На нижней челюсти, наоборот, вследствие наклона коронок зубов внутрь, а корней кнаружи зубная дуга уже альвеолярной, а последняя уже базальной. По этой причине, с потерей зубов нижняя челюсть при ее приближении к верхней выступает вперед, создавая видимость прогении (старческая прогения). Таким образом, при ортогнатическом прикусе с наличием всех зубов верхняя челюсть сужается кверху, а нижняя наоборот, становится шире книзу. После полной потери зубов эта разница сразу же начинает сказываться, создавая прогеническое соотношение беззубых челюстей (рис. 487). Кроме того, на верхней челюсти атрофии больше подвергается щечная стенка, а на нижней челюсти — язычная, то есть верхняя альвеолярная дуга становится еще более узкой, в то время как нижнечелюстная расширяется.

Старческая прогения характеризуется изменением соотношений челюстей и в трансверзальном направлении. Нижняя челюсть при этом становится как бы шире {рис. 490). Все это затрудняет постановку зубов в протезе, отрицательно сказывается на его фиксации и, в конечном счете, отражается на их жевательной эффективности.

Клиническая картина становится еще более сложной, если у больного до потери зубов имела место прогения. В этом случае отмечается резкое несоответствие альвеолярных дуг челюстей, то есть имеются маленькая верхняя челюсть и большая нижняя. При полной потере зубов и небольшой прогнатии могут быть почти нормальные соотношения челюстей.

Процесс атрофии, как результат сниженной функции в связи с потерей зубов, захватывает не только альвеолярные отростки, но и элементы ви- сочно-нижнечелюстного сустава. Суставная ямка становится отлогой, а головка нижней челюсти приближается по форме к цилиндру. Движения нижней челюсти становятся более свободными. Функциональная перегрузка суставных поверхностей может привести к развитию деформирующего артроза. Появляются симптомы, характерные для снижающегося прикуса (см. гл. 7).

У пациентов со снижением окклюзионной высоты, дистальным смещением суставных головок отмечается снижение слуха по типу нарушения звукопроведения на все тона. После ортопедического лечения происходит улучшение слуховой функции на 15—35 децибелов, о чем свидетельствуют аудиометрические исследования. Сначала улучшается слух на низкие тона, затем на средние и высокие.

Классификация беззубых челюстей. После удаления зубов альвеолярные отростки обычно хорошо выражены, однако со временем они атрофируются, причем чем больше времени прошло после удале-

430 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

ния зубов, тем выраженнес атрофия. Если причиной удаления зубов был пародонтит, то атрофические процессы, как правило, протекают быстрее. Атрофия альвеолярного отростка — процесс необратимый и протезирование не приостанавливает его, так как для кости адекватным раздражителем является тяга прикрепленных к ней связок (сухожилия, периодонт), а не сила сжатия, исходящая от базиса съемного протеза. Кроме того, степень и характер атрофии зависят от качества протезирования или иными словами о [равномерности распределения жевательного давления. Если оно направлено преимущественно на альвеолярный отросток, то атрофия его будет больше и наоборот.

Таким образом, у разных людей с беззубой челюстью может быть неодинаковая степень выраженности альвеолярного отростка. Кроме того, у одного и того же человека разные отделы челюсти могут иметь не одинаковую величину атрофии. Для оценки состояния беззубых челюстей имеются различные классификации, в основу которых положены чаще всего величина и характер атрофии. Пред-

ложенные классификации до известной степени определяют план лечения, содействуют взаимопониманию врачей и облегчают записи в истории болезни. Встречая указания на тот или иной тип беззубой челюсти, врач ясно представляет, с какими типичными трудностями он может встретиться. Конечно, ни одна из известных классификаций не претендует на исчерпывающую характеристику беззубых челюстей, поскольку между их крайними типами имеются переходные формы.

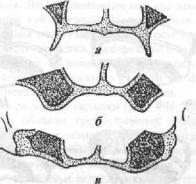

Верхняя челюсть несмотря на ее тонкостенность, достаточно устойчива благодаря наличию контрфорсов (рис. 452). Твердое небо, состоящее из небных отростков верхней челюсти и горизонтальных пластинок небных костей (рис. 491} имеет весьма различную форму.

Форма твердого неба определяется тремя значениями: длиной, шириной и высотой. Длина устанавливается между передней и задней точками - от вершины резцового сосочка до задней носовой ости. Ширина соответствует расстоянию между крайни ми точками на уровне небной стенки вторых

/ |

Я |

/// |

IV |

Рис. 490. Изменение соотношений |

альвеолярных отростков после удаления зубов: |

||

/—соотношениепервыхмоляровприфронтальномразрезе;/I—альвеолярныеотросткипослеудааетм моляров;линииаибсоответствуютсерединеальвеолярныхотростков;/И,IV—помереразвития атрофиилинияаотклоняетсякнаружи(влево),отчегонижняячелюстьстановитсякакбышире.

Spina nasalis posterior Crisia marginalis

Рис. 491. Костная основа твердого неба (а); б — формы небного свода: глубокая, средняя, плоская.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

4 31 |

моляров с обеих сторон. Высота определяется расстоянием от самой высокой точки твердого неба по средней линии до горизонтальной плоскости, проходящей на уровне альвеолярного отростка верхней челюсти или его гребня на беззубой челюсти.

Высота неба у человека, по Н. И. Агапову, колеблется от 0,5 до 2,5 см. Твердое небо служит сводом ротовой полости и дном носовой, разобщая их. Это имеет важное значение для резонанса и звукопроизношения.

Шредер различает три типа верхних беззубых челюстей (рис. 492). Первый тип характеризуется хорошо сохранившимся альвеолярным отростком, хорошо выраженными альвеолярными буграми и высоким небным сводом (рис. 491, б). Переходная складка, места прикрепления мышц расположены относительно высоко. Этот тип беззубой верхней челюсти наиболее благоприятен для протезирования, поскольку имеются хорошо выраженные пункты анатомической ретенции (высокий свод неба, выраженные альвеолярный отросток и верхнечелюстные бугры).

При втором типе наблюдается средняя степень атрофии альвеолярного отростка, альвеолярные бугры еще сохранены, небный свод ясно выражен. Переходная складка расположена несколько ближе к вершине альвеолярного отростка, чем при первом типе. При резком сокращении мимических мышц может быть нарушена фиксация протеза.

Третий тип верхней челюсти характеризуется резкой атрофией: альвеолярные отростки и бугры отсутствуют, небо плоское (рис.492, 491). Переходная складка расположена в одной горизонтальной плоскости с твердым небом. При протезировании этого типа беззубой челюсти создаются трудности, поскольку протез приобретает значительную свободу для передних и боковых сдвигов при разжевывании пищи, а низкое прикрепление уздечек и переходной складки способствует сбрасыванию протеза.

Келлер различает четыре типа беззубых нижних челюстей (рис. 493). При первом типе альвеолярные отростки незначительно и равномерно атрофированы. При этом ровно округленный альвеолярный гребень является хорошим основанием для протеза и ограничивает свободу движений его при смешении вперед и в стороны. Точки прикрепления мышц и складок слизистой оболочки расположены у основания альвеолярного отростка. Этот тип челюсти наблюдается тогда, когда зубы удаляют одновременно и атрофия альвеолярного отростка происходит медленно. Он наиболее удобен для протезирования, хотя встречается сравнительно редко.

При втором типе имеет место выраженная, но равномерная атрофия альвеолярного отростка. При этом альвеолярный гребень едва возвышается над дном полости рта, представляя собой в переднем отделе узкое, иногда даже острое, как нож образование, мало пригодное под основание для протеза. Места прикрепления мышц расположены почти на

уровне гребня. Этот тип нижней беззубой челюсти представляет большие трудности для протезирования и получения устойчивого функционального результата, поскольку отсутствуют условия для анатомической ретенции, а высокое расположение точек прикрепления мышц при их сокращении приводит к смещению протеза с его ложа. Пользование протезом при этом часто бывает болезненным из-за острого края внутренней косой линии.

Третий тип характеризуется выраженной атрофией альвеолярного отростка в боковых отделах, при относительно сохранившемся в переднем отделе. Этот тип альвеолярного отростка возникает при раннем удалении боковых зубов. Он относительно благоприятен для протезирования, поскольку в боковых отделах между наружной и внутренней косыми линиями имеются плоские, почти вогнутые поверхности, свободные от точек прикрепления мышц, а наличие сохранившегося альвеолярного отростка в переднем отделе челюсти предохраняет протез от смещен ия в передне-заднем направлении.

При четвертом типе атрофия альвеолярного отростка наиболее выражена спереди, при относительной сохранности его в боковых отделах нижней челюсти. Вследствие этого протез теряет опору в переднем отделе и соскальзывает вперед.

И. М. Оксман предложил единую классификацию для верхней и нижней беззубых челюстей (рис. 494). При первом типе наблюдается незначительно и равномерно атрофированные альвеолярные отростки, хорошо выраженные бугры верхней челюсти и свод неба, расположенные у основания альвеолярного ската переходная складка и точки прикрепления уздечек и щечных тяжей. Для второго типа характерны средневыраженная атрофия альвеолярного отростка и бугров верхней челюсти, менее глубокое небо и более низкое прикрепление подвижной слизистой оболочки. При третьем типе наблюдается резкая, но равномерная атрофия альвеолярного отростка и верхнечелюстных бугров,

Рис. 492. Типы беззубых челюстей по Шредеру:

а —первый тип;6 —второй тип; в —третий тип.

4 3 2 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

уплощение небного свода. Подвижная слизистая оболочка прикреплена на уровне вершины альвеолярного отростка.

Четвертый тип характеризуется неравномерной атрофией альвеолярного отростка.

Первый тип беззубой нижней челюсти характеризуется высоким альвеолярным отростком, низким расположением переходной складки и точек прикрепления уздечек и щечных складок слизистой оболочки. При втором типе имеется средневыраженная равномерная атрофия альвеолярного отростка. При третьем типе беззубой челюсти альвеолярный отросток отсутствует или представлен слабо. Атрофия может захватывать и тело челюсти. При четвертом типе нижней беззубой челюсти отмечается неравномерная атрофия альвеолярного отростка, являющаяся следствием разновременного удаления зубов.

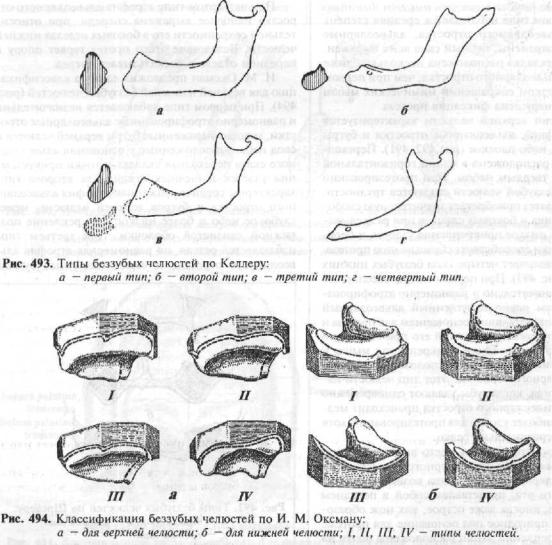

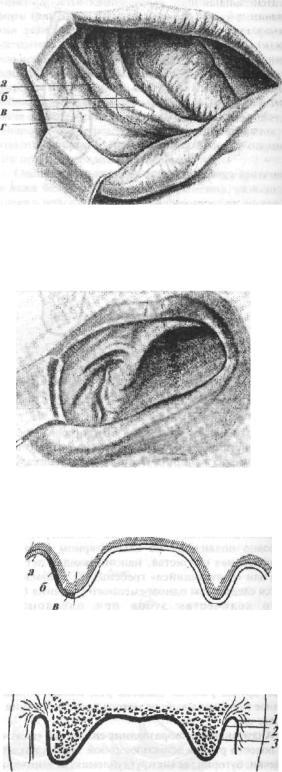

Важное практическое значение имеют форма и рельеф альвеолярного гребня для успешного пользования зубными протезамиСхематично можно го-

ворить о семи клинических разновидностях этих форм (рис. 495). Более благоприятными в отношении успешного протезирования являются форма усеченного конуса и полуовальная, так как жевательное давление воспринимается на ограниченной поверхности вершины гребня и передается на более широкое основание альвеолярного отростка. Очень неблагоприятны треугольно-остроконечная и зубчатая формы, при которых постоянно травмируется слизистая оболочка, покрывающая этот участок, и больные длительно жалуются на болевые ощущения при пользовании протезами.

Оценка состояния слизистой оболочки протезного ложа беззубых челюстей. Изменения, развивающиеся в полости рта после удаления зубов, захватывают не только альвеолярные отростки, но и слизистую оболочку, покрывающую их и твердое небо. Эти изменения могут быть выражены в виде атрофии, образования складок, изменения их положения.

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

433 |

д £ ж Рис. 495. Формы альвеолярного фебня:

а —треугольно-остроконечная;б —усеченногоконуса;в —прямоугольная;г —шиповидная;д - полуовальная;е—уплощенная;.ж—шишковидная.

Суппли одним из первых опубликовал общую характеристику слизистой оболочки протезного ложа с клинических позиций. Он выделил 4 класса: 1 - плотная, умеренно податливая слизистая оболочка - идеальное ложе; 2 — атрофичная, тонкая, бледная слизистая — твердое протезное ложе; 3 — рыхлая гиперемированная, часто катарально-вос- паленнаяслизистая — поСуппле«мягкийрот»;4 ~ свободно подвижная на альвеолярном отростке, полнокровная слизистая, напоминающая петушиный или «болтающийся» гребень, как правило является следствием одновременного удаления большого количества зубов при пародонтозе, пародонтите. Если взять такой гребень пинцетом, то он смешается В сторону.

Анатомические и гистологические особенности строения слизистой оболочки, покрывающей альвеолярные отростки челюстей, твердое и мягкое небо, другие участки полости рта, имеют определенное значение в выборе метода протезирования и успехе его.

Анатомические образования слизистой оболочки полости рта представляют собой тяжи, складки, уздечки, бугорки, валики, углубления, ограничивающие движения губ, языка, щек или покрывающие костные выступы, выводные протоки слюнных желез, места прикрепления мышц и связок. Они придают определенный рельеф челюстям и имеют очень важное значение при обработке пищевого

комка, апробации его вкусовых качеств, а также при формировании звуков. Недостаточно внимательное исследование этих образований может привести к ошибкам при протезировании, нарушению жевательной и речевой функций.

Уздечки верхней и нижней губ представляют собой тяжи активно подвижной слизистой оболочки, незаметно начинающиеся в губах и прикрепляющиеся узким (реже широким, раздвоенным) основанием к альвеолярным отросткам, обычно в области средней линии лица или, в редких случаях, сбоку от нее. Эти образования хорошо заметны при оттягивании губ кпереди. Неподвижная точка их прикрепления может находиться у основания ската альвеолярного отростка, на середине или на гребне. Это зависит от индивидуальных особенностей и степени атрофии. Влияние уздечек на фиксацию полных протезов чрезвычайно велико.

Щечно-десневые складки (рис. 496, 497) располагаются в области третьих-пятых зубов, имеют менее выраженные размеры, чем уздечки и нередко бывают двойными, тройными. Неподвижная точка их прикрепления часто асимметрична.

Крыло-челюстные складки находятся позади альвеолярных буфов верхней челюсти (рис. 505) и прикрывают собой крылонижнечелюстные связки. При неправильном определении границ протезного ложа широкое открывание рта сопровождается напряжением этих складок и сбрасыванием протеза. При

434 |

Глава 10. Протезирование при полном отсутствии зубов |

характеристике слизистой оболочки пользуются определенными специфическими терминами, которые должен понимать любой стоматолог-ортопед. По характеру подвижности различают слизистую оболочку: активно-подвижную, пассивно-подвижную и неподвижную (рис. 498,499). Слизистая оболочка, располагающаяся на мышцах и совершающая экскурсии при их сокращении, называется активно-подвижной. Она покрывает мягкое небо, щеки, губы, дно полости рта, зев, глотку. В этих участках слизистая оболочка двигается во всех направлениях вместе с мышцами и другими тканевыми образованиями, которые она покрывает. Речь, жевание, глотание и другие функциональные состояния, сопровождающиеся сокращением жевательной, мимической и другой мускулатуры, всегда ведут к перемещению активно-подвижной слизистой оболочки.

Если слизистая оболочка сращена непосредственно с надкостницей, то она неподвижна. Промежуточное положение между активно-подвижной и неподвижной слизистой занимает пассивно-подвижная слизистая оболочка. Если в определенных местах слизистой оболочки, особенно пассивно-подвиж- ной оказывать давление, то она будет сжиматься, а при прекращении давления выходить из состояния компрессии и принимать первоначальную форму. Эту способность слизистой оболочки называют податливостью. Причем, это свойство неодинаково выражено на различных участках протезного ложа, то есть площади тканей, занимаемой протезом.

Пассивно-подвижная (хорошо податливая) слизистая оболочка получила название нейтральной зоны (рис. 498, 499), которая распространяется в виде полосы неравномерной ширины по вестибулярной поверхности верхней и нижней челюстей, по язычной поверхности нижней челюсти и по линии «А». Границами этой зоны являются, с одной стороны, место перехода активно-подвижной слизистой оболочки в пассивно-подвижную, то есть переходная складка, что соответствует точкам прикрепления мимической и жевательной мускулатуры к челюстям; с другой стороны — место перехода пассивноподвижной слизистой в неподвижную. Таким образом, переходная складка и нейтральная зона представляют собой различные анатомические образования. Нельзя также смешивать эти зоны с понятием «клапанная зона», о которой пойдет речь ниже.

Ширина нейтральной зоны в области уздечек, губ и языка, щечно-десневых и крылочелюстных складок и небных ямок не превышает I—3 мм, а в промежутках между этими образованиями достигает 4-7 мм. Слизистая оболочка в нейтральной зоне имеет хорошо развитый подслизистый слой в виде рыхлой соединительной ткани, в которой нет мышечных волокон. Она можетсмещаться по горизонтали и вертикали, собираться в складки, но все эти движения пассивны, возникают под влиянием внешней силы (это может быть пищевой комок или инородное тело).

Рис. 496. Расположение щечной уздечки на нижней челюсти:

а — щечная частьуздечки; б — альвеолярныйгребень;в—альвеолярная частьуздечки;г—щека

Рис. 497. Массивная складка слизистой оболочки на щечной поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти.

Рис. 498. Схема топографии слизистой оболочки.

а ~переходнаяскладкапреддверия полостирта;б—нейтральнаязона;в— неподвижнаяслизистаяоболочка альвеолярногоотростка.

\} '

5s^t*5v&*tffcfc-ft* *±tf ±*У-и &&&&&•£ ft

Рис. 499. Переходная складка при полном отсутствии зубов (схема). /—активно-подвижнаяслизистая оболочка;2—пассивно-подвижная (нейтральная зона); 3 - неподвижная.