- •1.Понятие рп и его значение для современной юриспруденции. Ius civile и ius gentium

- •2. Предпосылки рецепции рп. Рецепция рчп в странах Европы.

- •3. Рецепция рп в России: периодизация, особенности, итоги.

- •4.Понятие и виды источников рп.

- •5.Обычное право и закон.

- •6. Законы XII таблиц как источник ius civile

- •7. Эдикты магистратов и деятельность юристов

- •8. Систематизация (кодификация) рп

- •9. Кодификация Юстиниана. Corpus juris civilis

- •10.Гражданский процесс по рп: развитие, стадии, виды

- •11.Легисакционный процесс

- •12.Формулярный процесс.

- •13.Экстраординарный процесс

- •14. Понятие и виды исков

- •15. Средства преторской защиты нарушенного права

- •16. Исковая давность

- •18. Дееспособность в рчп

- •19. Правовое положение римских граждан и вольноотпущенников

- •20. Правовое положение латинов, перегринов, колонов

- •21. Правовое положение рабов

- •22. Понятие и виды юр. Лиц в рп

- •23. Опека и попечительство

- •24. Понятие родства. Власть домовладыки в семье

- •25. Супружеские союзы по рп и виды сожительств

- •26. Имущественные отношения между супругами

- •27. Понятие вещного права. Классификация вещей.

- •28. Виды вещных прав

- •29. Владение :понятие и виды

- •30.Установление и прекращение владения

- •31. Защита владения

- •32.Понятие и содержание права частной собственности

- •33. Исторические виды собственности

- •34. Первоначальные способы приобретения права собственности

- •35.Производные способы приобретения права собственности. Утрата права собственности

- •36. Виндикационный и негаторный иски

- •37. Иски, используемые для защиты права собственности

- •38. Понятие и виды прав на чужие вещи

- •39. Земельные сервитуты. Понятие, виды, способы приобретения, утрата и защита

- •40. Личные сервитуты. Понятие, виды, способы приобретения, утрата и защита

- •41. Эмфитевзис и суперфиций

- •42. Залоговое право

- •43. Понятие и виды обязательств

- •44. Основания возникновения обязательств

- •45. Стороны в обязательстве

- •46. Исполнение обязательств и ответственность за их исполнение

- •47. Понятие и классификация договоров

- •48. Условия действительности договоров. Заключение договоров

- •49. Вербальные и литеральные контракты

- •50. Реальные и консенсуальные контракты

- •51. Договор купли-продажи

- •52.Договор найма и его виды

- •53. Договор поручения

- •54. Договор товарищества

- •55. Договор займа

- •56. Договор ссуды. Понятие прекария

- •57. Договор хранения

- •58. Пакты

- •59. Обязательства как бы из деликтов

- •60. Деликтные обязательства

- •61. Обязательства как бы из договоров

- •62. Понятие и виды наследования

- •63. Порядок наследования

- •64. Наследование по закону

- •65. Наследование по завещанию

- •66. Легаты и фидеикомиссы

10.Гражданский процесс по рп: развитие, стадии, виды

В древнейшее время единственным способом защиты нарушенного права была самозащита, т.е. самоуправное отражение притязаний третьих лиц. Постепенно самоуправство ограничивается и ставится в определенные законом рамки.

По мере развития Римского гос-во в целях социального спокойствия и квалифицированного разрешения возникающих споров появляется специальный орган — суд. Соответственно возникает и особый порядок разрешения частноправовых споров в суде, т.е. появляется гражданский процесс.

Основные признаки гражданского процесса Древнего Рима:

стороны обязательно должны были принимать участие в суд. процессе лично (как истец, так и ответчик); и лишь в ходе развития суд. процедур в процесс стали допускаться представители из числа юристов;

обеспечение явки ответчика возлагалось на истца, т.к. представители гос-венной власти не могли принудительно воздействовать на ответчика. В связи с этим истец обладал правом задержать ответчика и силой доставить его в суд;

процесс состоял из двух стадий: "ins" и "indicium". На первой стадии (производство in iure) проходила подготовка к вынесению решения. Если на этой стадии ответчик признавал претензии истца, то дальнейшее производство прекращалось и судья выносил окончательное решение. То же происходило, если магистрат находил требования истца необоснованными. Основной являлась вторая стадия процесса (производство in iudicio), т.к. именно в этой стадии осуществлялась проверка всех обстоятельств дела и выносилось судебное решение;

строгий формализм процесса на первоначальных стадиях его развития (формулярный процесс). В дальнейшем происходит упрощение суд. процедуры;

однажды поданный иск не мог быть повторен тем же истцом к тому же ответчику.

Виды гражданского процесса

Разным периодам развития Древнего Рима соответствовали и разные типы гражданского процесса. В период Республики процесс назывался легисакционным. С развитием деятельности претора легисакционный процесс преобразился в формулярный. В дальнейшем формулярный процесс был вытеснен экстраординарным.

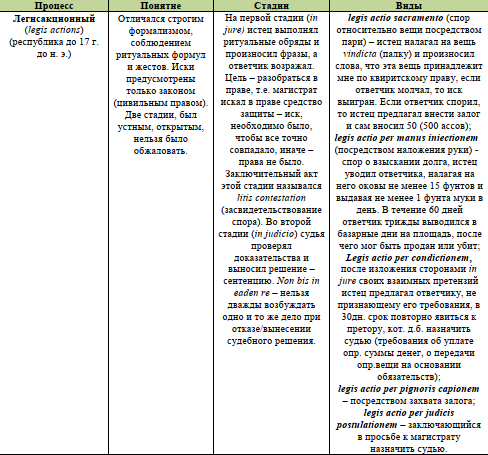

11.Легисакционный процесс

Первая и древнейшая форма. Состоял из 2-ух стадий: in jure и in judicio. Стадия in jure- сфера деятельности судебного магистрата (рекса, консула, позже — претора). Лицо, считавшее свое право нарушенным, чтобы возбудить дело в суде, должно было сделать об этом заявление перед магистратом. Цель — в определении правового характера возникшего спора, т. е. того, может ли быть данное притязание предметом судебного разбирательства. Как отмечалось, магистрат предоставлял возможность защиты нарушенного субъективного права в суде (т. е. иск) не в любом случае, а лишь тогда, когда притязание соответствовало закону и его формулировкам. Нет иска — нет и права на судебную защиту. Если кто-нибудь предъявлял иск по поводу уничтожения виноградных лоз и называл их в иске виноградными лозами, то он проигрывал дело, т.к. должен был назвать их деревьями, поскольку по буквальному смыслу XII таблиц возможен был иск лишь по поводу срубленных деревьев.

Формы рассмотрения для различных по характеру требований исков:

процесс пари. Наиболее общая форма процессуальных действий по любым узаконенным спорам. Стороны в строго формальных выражениях и торжественно высказывали свои претензии друг к другу и назначали залог, который должен был гарантировать от сутяжничества. Формально суд решал вопрос о принадлежности залога, который символизировал предмет претензии: выигравший дело получал свой залог обратно. В виде процесса-пари могли рассматриваться как личные, так и вещные иски. Во втором случае требовалось представление самой вещи либо ее символа (например, при споре об участке земли — кусок дерна). Истец, держа в руках особый жезл — vindicta, — утверждал свое право на вещь, ответчик, со своей стороны, говорил то же. При споре об обязательстве символическую роль играл предмет представленного залога. Вопрос и возражение были строго формальными: “По какому праву?” — “По моему!” Затем следовали определение залога, передача вещи на хранение до решения суда, соглашение о свидетелях и т. п. Этим оканчивалась первая стадия процесса. Затем стороны избирали непосредственно судью из третьих лиц (все вышеописанное шло перед лицом магистрата, как правило, претора), который и разбирал спор, основываясь на свободной оценке доказательств, неформальном судоговорении и т. д. ;

наложения руки. Эта форма применялась только по некоторым конкретно предписанным законами искам из обязательств. Проведение процесса и возбуждение дела в виде “наложения руки” было обусловлено предварительным оформлением обязательства посредством сделки, следствием чего было признание возможности наступления личной ответственности за долг. Истец-кредитор должен был лично задержать ответчика, сопроводив действие произнесением предписанных правом слов: “Чтобы ты уплатил мне долг... или я накладываю руку”. Далее, как предписывалось Законами XII Таблиц, должнику-ответчику давалась отсрочка в 30 дней, затем 60 дней зависимого состояния под властью кредитора.;

процесс с требованием назначить судью. Центральное место занимал обмен истца и ответчика торжественными процессуальными формулами, имевшими только косвенное отношение к сути их спора и представлявшими вынужденное обращение к суду для закрепления тех или иных правомочий, прямо не предусмотренных правом и законами (как бы фиктивно применяя законные процессуальные средства). Истец должен был произнести слова: “Я утверждаю, что ты мне по твоему торжественному обещанию должен... и я спрашиваю: дашь или оспариваешь”. Ответчик либо признавал иск, либо произносил отрицательные слова — и далее шло назначение судьи. Обычно в этой форме проходили споры о разделе наследства, о разделе общей собственности и т. п. ;

процесс с требованием определенной суммы денег или количества вещей. Как древние, так и современные источники содержат поверхностные знания об этой форме легисакционного процесса. Предполагается, что стороны вначале обращались к магистрату о назначении судьи. Назначение судьи происходило через 30 дней после обращения, и из первой стадии переносилось на вторую стадию. Предполагается, что данный вид легисакционного процесса имел место по искам обязательств, возникших вследствие кражи.

процесс со взятием залога кредитором .Был связан с залоговыми обязательствами. В случае неуплаты за переданную вещь истец, произнося определенные слова, самоуправно забирал вещь обратно и удерживал ее у себя впредь до уплаты. Истец мог забрать и вещь, принадлежавшую должнику в качестве залога.

Стадия in jure есть не что иное, как строго регламентированный процессуальный порядок заключения между сторонами договора о третейском суде.

Вторая стадия in judicio, в которой спор разрешался судьей по существу, могла быть начата не раньше, чем через 30 дней. Этот промежуток был установлен с целью предоставления сторонам возможности собрать доказательства. Судья без особых формальностей рассматривал дело по существу и после этого выносил решение. Сторона автоматически проигрывала дело, если без уважительной причины не являлось в суд. Решение вступило в силу немедленно и обжалованию не подлежало.